生态文明的提出历程

- 格式:pptx

- 大小:14.72 MB

- 文档页数:25

当代中国生态文明思想的历史演进研究一、中国传统文化对生态文明的影响中国传统文化的思想中包含了许多与生态环境相关的观念,如“天人合一”、“四时和谐”、“天人感应”等。

这些思想强调了人与自然的和谐相处,提出了与自然和谐共生的理念,对生态文明建设具有重要的启示意义。

儒家思想中的“仁者爱人,爱物,爱自然”就体现了中国传统文化对于自然界的敬畏和尊重。

道家的“无为而治”思想和佛家的“因缘和合”观念也都倡导了人在自然中保持谦逊、谨慎和顺其自然的态度。

这些传统文化的思想传承和弘扬对于当代中国生态文明建设有着积极的影响,为中国生态文明思想的积淀和铺垫奠定了基础。

二、改革开放以来的生态文明思想的演进改革开放以来,中国的工业化和城市化进程迅猛发展,这使得中国的生态环境遭受到了前所未有的严重破坏。

随着环境问题的日益加剧,中国政府和社会各界开始重视起生态文明建设,积极开展环境治理和生态保护的各项工作。

随着理论研究和实践经验的不断积累,中国的生态文明思想也在不断地深化和发展。

1. 生态文明思想的初步提出20世纪80年代末至90年代初,中国开始提出了生态文明思想。

此时,中国正处于快速工业化和城市化的进程中,环境问题日益凸显,生态危机呈现出严重态势。

为了应对这一挑战,中国开始对生态文明进行系统性的思考和探索,提出了“以人为本、全面可持续发展、文明与自然和谐相处”的生态文明理念。

在21世纪初,中国开始对生态文明思想进行了更为系统和深入的研究,提出了“节约资源、保护环境、发展循环经济、建设生态文明”的发展理念。

这一时期,中国逐渐明确了生态文明建设的重要性,并在国家层面将其上升为重要的发展战略。

3. 生态文明建设的实践探索随着理论研究的逐步深化,中国政府和社会各界也开始了一系列生态文明建设的实践探索。

通过加大环境治理力度、推动绿色发展、实施生态修复等举措,中国在生态文明建设方面取得了一定的成绩。

中国在生态保护领域的投入不断增加,环境法律法规体系不断完善,生态产业不断壮大,各地生态环境得到了一定程度的改善。

生态文明建设发展历程一、引言生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要组成部分,也是实现可持续发展的必经之路。

自1978年改革开放以来,中国在生态文明建设方面取得了巨大的成就。

本文将从四个方面详细介绍中国生态文明建设的发展历程。

二、政策法规的制定和实施1983年,《中华人民共和国森林法》颁布实施,标志着中国生态环境保护进入了法制化阶段。

1998年,《中华人民共和国环境保护法》正式颁布实施,为我国环境保护工作提供了有力的法律支撑。

2005年,《中华人民共和国资源税条例》颁布实施,对资源税制度进行了全面修订,推动资源节约型、环境友好型社会建设。

2015年,《中华人民共和国大气污染防治法》正式颁布实施,为我国大气污染防治提供了有力的法律保障。

三、生态文明建设成果1. 森林覆盖率不断提高:1980年森林覆盖率为12.7%,2000年达到17.4%,2018年达到23.04%。

2. 水资源保护取得显著成效:全国水资源总量和水质保持稳定,大江大河水质明显改善,城市饮用水源地达标率提高到93.4%。

3. 生态系统保护成效显著:我国建立了一批自然保护区、野生动物保护区、湿地公园等,全国生态系统服务价值总量不断提高。

四、未来展望1. 继续加强政策法规制定和实施:制定更加严格的环境保护法律法规,推动生态文明建设向纵深发展。

2. 推动绿色经济转型:加快推进绿色发展,促进资源节约型、环境友好型社会建设。

3. 加强生态文明教育:增强公众环境意识和责任意识,推动形成人人参与、共同建设美丽中国的良好氛围。

五、结语中国生态文明建设在政策法规制定和实施、生态文明建设成果等方面取得了巨大的成就。

未来,我们应该继续坚持可持续发展理念,加强政策法规制定和实施,推动绿色经济转型,加强生态文明教育,共同建设美丽中国。

我国生态文明的发展历程1. 环境危机引发生态文明意识的觉醒1.1 工业发展对环境的破坏 - 排放污染物 - 破坏生态系统 1.2 环境问题引起社会关注 - 水污染事件 - 空气质量下降 1.3 政府重视环境保护问题 - 制定环境保护法律法规 - 加强环境监测和治理2. 实施生态文明建设的政策措施2.1 发展绿色经济 - 促进节能减排 - 推动清洁能源发展 2.2 建设生态文明示范区 - 创建经济适用的生态环境 - 制定可持续发展规划 2.3 推行环境保护税制改革 - 对环境污染征收税费 - 鼓励生态友好行为3. 整体推动生态文明建设的成果3.1 生态环境质量显著改善 - 空气质量改善 - 水质达标率提高 3.2 生态建设成为国家发展战略的重要组成部分 - 落实“绿水青山就是金山银山”理念 - 加大生态保护投入 3.3 国际社会认可我国的生态文明建设 - 主办全球生态文明论坛 - 积极参与国际环境合作4. 未来生态文明建设的挑战和展望4.1 经济发展与生态保护的平衡 - 如何兼顾经济增长和环境保护 - 探索可持续发展模式 4.2 治理污染和保护生态的长期机制 - 加强环境监测和执法力度 - 加大对环境治理的投入 4.3 推动生态文明国际合作 - 加强国际环境规则制定 - 拓展环保技术交流与合作随着我国经济的迅速发展和城市化进程的加快,环境问题日益引起人们的关注。

工业发展所带来的污染和生态系统的破坏,让人们意识到生态环境的重要性,并开始思考如何实现经济发展和生态保护的双赢。

于是,在环境危机的推动下,我国生态文明建设开始展开。

为了推动生态文明建设,我国政府实施了一系列政策措施。

首先,通过发展绿色经济,促进节能减排和推动清洁能源发展,以改善环境质量。

其次,政府建设了生态文明示范区,着力打造经济适用的生态环境,并制定可持续发展规划。

此外,还推行环境保护税制改革,对环境污染征收税费,以鼓励生态友好行为。

这些政策措施的实施取得了显著的成果。

生态文明建设思想的演进历程作者:谭治国来源:《世界家苑》2018年第04期一、国内国外的生态文明建设背景与进展1.国际背景与进展从国际看,生态文明提出的背景是八大公害事件:⒈马斯河谷烟雾事件(空气污染)⒉洛杉矶光化学烟雾事件(空气污染)⒊多诺拉烟雾事件(空气污染)⒋伦敦光化学烟雾事件(空气污染)⒌水俣病事件(甲基汞污染)⒍四日事件(空气污染)⒎米糠油事件(多氯联苯污染)⒏富山骨痛病(镉污染)的痛苦实践,到人类环境保护史上的第一座里程碑,1972年6月5日,第一次国际环保大会——联合国人类环境会议通过了《联合国人类环境会议宣言》(简称《人类环境宣言》或斯德哥尔摩宣言》)和《行动计划》,宣告了人类对环境的传统观念的终结,达成了“只有一个地球”,人类与环境是不可分割的“共同体”的共识。

(国务院发展研究中心)这是人类对严重复杂的环境问题作出的一种清醒和理智的选择,是向采取共同行动保护环境迈出的第一步,是人类环境保护史上的第一座里程碑。

再到1992年6月,联合国环境与发展大会提出了人类“可持续发展”的新战略和新观念:人类应与自然和谐一致,可持续地发展并为后代提供良好的生存发展空间;人类应珍惜共有的资源环境,有偿地向大自然索取。

人类为此应变革现有的生活和消费方式,与自然重修旧好,建立新的“全球伙伴关系”——人与自然和谐统一,人类之间和平共处。

2.国内背景与进展从国内看,生态文明提出的背景主要有:资源约束趋紧,高能耗产品产量持续攀升;生态系统退化——水土流失、石漠化、荒漠化、沙化;环境污染——水污染、流域污染、空气污染、土壤污染十分严重。

这个问题,我们将接下来从我们党的认识演进和战略部署来认识。

二、中国共产党生态文明思想演进历程1.孕育阶段(1971年~1977年)标志性事件:“四个一”的诞生;“一次会议”:即1973全国第一次环境保护工作会议.“一个小组”:即1971年周恩来成立的环境保护领导小组“一个办公室”:即环境保护领导小组办公室“一个指导方针“:即“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的32字方针1971~1977年,环境保护方面的方针政策迈出了党在生态文明建设的第一步,具有萌芽性质。

我国生态文明建设的发展历程

随着经济快速发展,我国生态环境状况持续恶化,引起了广泛关注。

为了改善生态环境,我国开始了生态文明建设。

以下是我国生态

文明建设的发展历程:

第一阶段,从1990年到2000年,我国开始了对生态环境的认识

和重视。

在这一阶段,基本环保政策已经形成,包括建立环境保护法

等一系列法律法规的制定。

同时,生态环境问题也开始加强研究和控制。

第二阶段,从2000年到2010年,我国加大了对生态环境的保护

力度。

政府出台了一系列政策文件,如《国家生态文明试验区实施方案》,制定了生态保护和环境治理的具体指标,健全生态补偿机制等。

同时,其它方面也得到了加强,如工业生产等方面的控制等。

第三阶段,从2010年到2018年,我国加快了生态文明建设进程。

政府出台了一系列措施,包括淘汰落后产能,大力发展绿色经济,进

行生态保护和环境治理等。

同时,我国还建立了更加完善的生态文明

建设体系,加强了对生态环境的治理。

第四阶段,从2018年到现在,我国生态文明建设取得了新的进展。

特别是在习近平总书记的亲自关心和推动下,我国生态文明建设进入

了一个新的阶段。

政府出台了更为细致、全面的政策,大力发展绿色

金融,加强环境保护和治理,着力推动城乡生态文明建设等。

总的来说,我国生态文明建设发展历程体现出了政府对生态环境的认识和重视不断加强,措施不断完善,取得了显著的成效。

未来,我们必须继续深入推进生态文明建设,使其成为经济、社会和生态三方面并重的现代化建设。

我国生态文明建设的发展历程我国生态文明建设的发展历程可以追溯到20世纪以来。

在长期的生产建设过程中,我国曾经面临着生态环境破坏的严重问题,如大气污染、水土流失、生物多样性丧失等。

为了改善环境质量,保护生态资源,我国相继出台了一系列生态环境保护政策和法规,开展了一系列生态文明建设的行动。

1978年我国实行改革开放政策,经济快速发展,但也引发了环境问题。

为此,1983年国家在全国范围内启动了水土保持工程,开展了水土保持、造林、固沙治沙等生态治理工作,修复了大片沙漠荒地,改变了贫瘠的自然环境。

1994年,我国开始重视环境保护工作,在国家层面上设立了环境保护部,并出台了《中华人民共和国环境保护法》。

该法规定了环境保护的基本原则和措施,并要求实行资源节约和循环利用、保护和恢复生态系统等。

2001年,我国加入世界贸易组织(WTO),面临着更加严峻的环境挑战。

为了解决环境与经济发展之间的矛盾,我国提出了“科学发展观”,并将生态文明建设纳入了国家发展战略。

随后,我国相继出台了一系列生态文明建设的重要政策文件,如“十一五”节能减排工作方案、“十二五”国家绿色发展规划、“生态文明建设发展纲要”等。

2013年,我国召开了中央工作会议,提出“坚持以人民为中心的发展思想,推动经济社会持续健康发展”。

会议明确指出,要坚持节约资源和保护环境的基本国策,加快形成绿色发展方式和生活方式。

2015年,我国在巴黎气候变化大会上承诺,将到2030年左右二氧化碳排放达到峰值,并力争早日实现。

为了实现这一目标,我国提出了“绿色低碳循环发展”理念,加强能源效率和清洁能源的利用,控制污染排放,推动绿色经济发展。

目前,我国生态文明建设取得了显著成就。

大气污染治理取得阶段性胜利,水土保持工作取得明显成效,生态系统保护和恢复工作稳步推进。

我国还大力发展可再生能源和清洁能源,积极应对气候变化挑战。

然而,我国生态文明建设仍面临许多问题和挑战。

目前,在经济发展和环境保护之间还存在一定的矛盾,一些地区环境污染问题仍然突出,生态系统破坏加剧等。

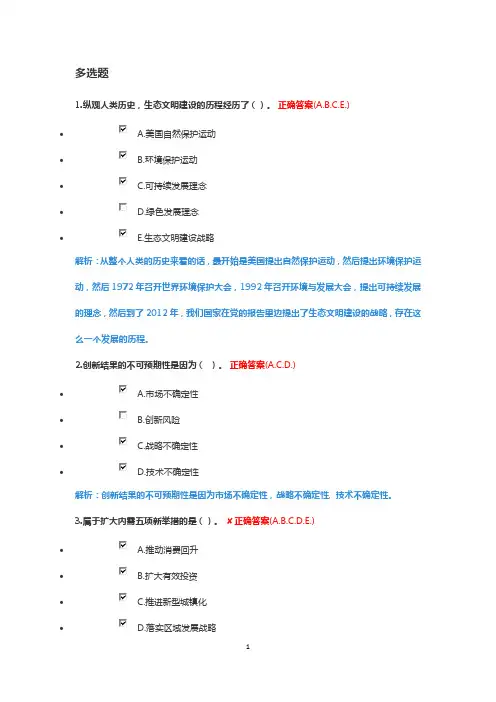

多选题1.纵观人类历史,生态文明建设的历程经历了()。

正确答案(A.B.C.E.)• A.美国自然保护运动• B.环境保护运动• C.可持续发展理念• D.绿色发展理念• E.生态文明建设战略解析:从整个人类的历史来看的话,最开始是美国提出自然保护运动,然后提出环境保护运动,然后1972年召开世界环境保护大会,1992年召开环境与发展大会,提出可持续发展的理念,然后到了2012年,我们国家在党的报告里边提出了生态文明建设的战略,存在这么一个发展的历程。

2.创新结果的不可预期性是因为()。

正确答案(A.C.D.)• A.市场不确定性• B.创新风险• C.战略不确定性• D.技术不确定性解析:创新结果的不可预期性是因为市场不确定性,战略不确定性, 技术不确定性。

3.属于扩大内需五项新举措的是()。

✘正确答案(A.B.C.D.E.)• A.推动消费回升• B.扩大有效投资• C.推进新型城镇化• D.落实区域发展战略• E.提高生态环境治理成效解析:推动消费回升;扩大有效投资;推进新型城镇化;落实区域发展战略;提高生态环境治理成效;保障能源安全;支持湖北发展。

4.如何营造适合协调的氛围? 正确答案(A.C.)• A.必要的物质条件是一种不可缺少的辅助• B.正式场合往往比非正式场合更加有利于沟通与协• C.尊重他人、充分考虑他人的感情• D.非语言沟通在营造特殊氛围的过程中不具有特别重要的意义解析:必要的物质条件是一种不可缺少的辅助,尊重他人、充分考虑他人的感情营造适合协调的氛围。

5.应用人工智能技术如何提高政务服务的决策质量()。

正确答案(A.B.C.D.)• A.审批数据信息• B.获取公众的有关信息• C.提升决策的针对性• D.走势分析• E.储存能力增强解析:A.审批数据信息,B.获取公众的有关信息,C.提升决策的针对性,D.走势分析6.团结互助的基本要求是?✔答案正确• A.加强协作• B.顾全大局• C.平等尊重• D.互相学习• E.攀比心理解析:团结互助的基本要求包括A.加强协作,B.顾全大局,C.平等尊重,D.互相学习7.我国已转向高质量发展阶段,继续发展具有的优势和条件有哪五项?✔答案正确• A.制度优势显著• B.市场空间广阔• C.治理效能提升• D.发展韧性强劲• E.社会大局稳定解析:我们当前已经转向高质量发展阶段,我们的制度优势是显着的,我们的治理效能是提升的,经济长期向好,物质基础雄厚,人力资源的丰富,市场空间的广阔,发展韧性的强劲,社会大局的稳定,这些都是我们的优势。

生态文明理论历程与生态文明建设思路1866年,德国科学家海克尔在《生物体普通形态学》中首次提出“生态”的概念。

他认为,作为一个生物学名词,生态指的是生物群落的生存状态,包括一个生物群落与其他生物群落的关系,以及与生态环境的关系。

20世纪20年代出现了人类生态学的概念。

1935年,英国学者坦斯勒进而提出“生态系统”的概念,开始从更宏观的角度认识自然生态环境。

1944年,日本民族学和文化人类学学者梅棹忠夫,多次在亚洲、非洲、欧洲各地从事民族学考察,是世界上最早用生态史观研究人类文明史的学者。

1957年,他利用考察获得的资料,以生态学方法探讨世界文明史的规律,发表了《文明的生态史观序说》一文。

1967年,《文明的生态史观:梅棹忠夫文集》出版,他提出的生态史观,重视自然环境、生态条件对文明史进程的重要作用。

1988年3月三联书店上海分店出版了王子今译的《文明的生态史观》中译本。

1962年,美国生物学家雷切尔•卡逊(Rachel Carson)出版了《寂静的春天》(Silent Spring,1962)可以说是一座丰碑,是人类生态意识觉醒的标志,是生态学新纪元的开始。

1972年,麻省理工学院丹尼斯.米都斯等教授撰写《增长的极限》,第一次向人们展示了在一个有限的星球上无止境地追求增长所带来的后果,引发了增长的极限大讨论。

1972年,约瑟夫•密克尔(Joseph W.Meeker)在《生存的喜剧:文学生态学研究》(The Comedy of Survival:Studies in Literary Ecology,1972)中提出“文学生态学”的概念,主张“对出现在文学作品中的生物主题进行研究”,要“细致并真诚地审视和发掘文学对人类行为和自然环境的影响”。

1972年6月,联合国在斯德格尔摩召开有史以来第一次“人类与环境会议”,通过了《人类环境宣言》,从而揭开了人类共同保护环境的序幕。

1978年,威廉•鲁克特(William Rueckert)在其论文《文学与生态学:生态批评的实验》(“Literature and Ecology:An Experiment in Ecocriticism”)中首先使用了“生态批评”这一批评术语,提出“把生态学以及和生态学有关的概念运用到文学研究中去”的观点。

生态文明的发展历程

生态文明的发展历程是人类文明发展的重要组成部分。

在人类文明的漫长历史中,生态环境的持续恶化造成了许多灾难和破坏,同时也逐渐引起了人类对于环境的重视。

以下是生态文明的发展历程:

1. 自然保护意识的觉醒阶段:从人类最早开始的狩猎采集阶段,到农业文明的出现,人类开始了对于自然资源的探索和利用。

但在这个过程中,人类也逐渐认识到自然环境对于人类生存的重要性,逐渐形成了自然保护的意识。

2. 环境保护法律的制定阶段:随着人类社会的发展和经济的增长,环境问题逐渐凸显出来。

在这个阶段,各国纷纷制定了环保法律,以保护环境资源。

3. 生态环境治理的探索阶段:随着环境问题的不断加剧,人类开始探索改善生态环境的方法。

在这个阶段,人们不断进行科学研究,发掘生态环境治理的新途径,以实现可持续发展。

4. 生态文明建设的发展阶段:随着人们对于生态环境的认识逐渐加深,生态文明建设成为各国共同努力的目标。

在这个阶段,各国纷纷制定生态文明战略,推进生态文明建设,以实现经济、社会和环境的协调发展。

总之,生态文明的发展历程是漫长而复杂的。

在未来的发展中,我们需要继续加强生态环境治理,深化生态文明建设,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。

- 1 -。

生态文明的发展历程

1.思想起源阶段。

从古代儒家思想中强调的天人合一、天道自然的思想,到现代环保意

识逐渐兴起的过程,这个阶段见证了生态文明思想的形成。

2.技术应用阶段。

随着科技的不断进步,环保技术被广泛应用,包括水处理、空气净化、垃圾分类等。

这个阶段关注的是技术手段对环境保护的贡献。

3.政策制定阶段。

政策制定和推行对生态文明发展也起到了至关重要的作用,包括资源

保护、环境评估、生态修复等方面的政策。

4.社会主义核心价值体系建设阶段。

2012年党的十八大提出了生态文明建设,共建绿色家园。

这个阶段

建立起了以绿色发展为主题的新时代核心价值观,是推动生态文明建设的

重要阶段。

5.绿色生产、绿色消费阶段。

以绿色生产为基础,倡导绿色消费,这个阶段代表了当今社会对环保

发展前景的更加深入理解,实现了大型企业对环保生产的积极响应,以及

消费者对环保消费的理性认识。

贵州生态文明建设的发展历程贵州是一个拥有丰富自然资源的省份,同时也是一个生态环境脆弱的地区。

为了保护和开发好这片宝贵的天然资源,贵州省积极推进生态文明建设,不断探索适宜的生态建设发展道路。

以下是贵州生态文明建设的发展历程。

第一阶段:生态文明觉醒与行动(1950年-1999年)在1950年至1999年的年代,贵州省开始走上了生态文明建设的道路。

这一时期,贵州省树立了可持续发展理念,加强了对自然资源的保护和管理。

同时,贵州省也积极开展了开发生态产业的尝试,推动了农田水利建设,改良了农田植被,提高了土地的保育能力,保障了人民的生存发展。

第二阶段:生态文明建设的兴起(2000年-2024年)进入21世纪,贵州省将生态文明建设纳入了战略发展中。

在这一时期,贵州省着力构建生态优先、绿色发展的经济模式,不断推动环保意识的提升。

贵州省加大了生态保护力度,积极开展生态修复和生态恢复工作,重点治理了水土流失、草地退化、沙化等生态环境问题,逐步改善了生态环境质量,为生态文明建设奠定了基础。

第三阶段:生态文明建设的高潮(2024年-2024年)进入2024年以后,贵州省在生态文明建设方面取得了显著的成就。

贵州省各级政府深入贯彻生态优先、绿色发展的政策,积极开展生态修复和环保工作。

贵州省大力发展生态旅游、生态农业等新兴产业,推动了绿色经济的快速发展。

同时,贵州省也加大了对污染企业的整治力度,推动了生态环保的法治化、规范化发展,不断提升了贵州省的生态效益和环境质量。

第四阶段:生态文明建设的新阶段(2024年至今)贵州省在生态文明建设方面取得了巨大的成绩,但仍面临着一些挑战和问题。

未来,贵州省将进入生态文明建设的新阶段。

在这一阶段,贵州省将更加注重绿色发展、可持续发展,推动生态环境质量的全面提升。

贵州省将继续深化生态修复和环境保护工作,推动生态产业的健康发展,努力实现经济建设与生态环境保护的协调发展。

总之,贵州生态文明建设的发展历程经历了觉醒与行动、兴起、高潮、新阶段等不同阶段。

生态文明建设发展历程前言生态文明建设是中国政府高度重视的一个重点任务。

它涉及到经济发展、环境保护、社会发展等多个方面,是一个综合性、系统性的工程。

本文将从中国生态文明建设的发展历程出发,详细介绍其演变和取得的成就。

1. 起步阶段(20世纪50-70年代)中国生态文明建设的起步阶段可以追溯到20世纪50年代。

当时,中国正处于社会主义建设的初级阶段,工业化进程刚刚起步,生产力水平相对较低,但矿产资源的开发利用问题已引起重视。

因此,中国政府开始重视环境的保护和可持续发展的理念。

在这个阶段,中国着力发展农业和兵工工业,但也对环境保护进行了一些有限的尝试。

1962年,中国颁布了《中华人民共和国环境保护法》,这是中国第一部环境保护相关的法律。

2. 初步探索(80-90年代)20世纪80年代,中国进入了改革开放的新时期,经济迅速发展,人民生活水平明显提高。

然而,随之而来的是环境破坏和资源浪费的问题。

为了应对这些问题,中国政府开始提出生态文明建设的概念,并将其纳入国家发展战略的重要部分。

1983年,中国召开了第一个全国环境保护大会,这次大会将保护环境与经济发展紧密结合在一起。

随后,中国政府相继出台了一系列环境保护法律法规,建立了一套完整的环境管理制度。

同时,中国还加强了国际合作,与各国共同交流环境保护的理念和经验。

3. 深化改革(21世纪初至今)21世纪初,中国进入了全面建设小康社会的新阶段。

中国政府认识到,只有实现经济发展与生态环境的协调发展,才能够实现可持续发展的目标。

因此,中国开始加大生态文明建设的力度。

在这一阶段,中国实施了一系列重大政策,包括加强环境监测和治理、推进清洁能源发展、加强生态保护和修复等。

中国还发布了一系列五年规划和白皮书,详细规划了生态文明建设的目标和措施。

同时,中国积极参与国际环境合作,加强了与其他国家的交流与合作。

中国还积极推动全球环境治理,提出了一系列具有影响力的倡议,如“绿水青山就是金山银山”、“构建人类命运共同体”等。

社会主义生态文明观发展历程及其当代价值社会主义生态文明观是中国共产党在党的十八大提出的重要理论成果,也是中国特色社会主义事业发展的重要组成部分。

它是在对生态环境问题深入思考和总结经验教训的基础上形成的,具有深远的历史意义和现实价值。

社会主义生态文明观的发展历程可以追溯到中国改革开放以来,特别是近年来对生态环境问题的高度重视和全面深化改革的实践。

在中国经济高速增长的同时,生态环境问题日益突出,给人民群众的生活和健康带来了严重的影响。

面对这一严峻形势,中国共产党把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,提出了建设美丽中国的目标,并将生态文明建设作为推进全面建设社会主义现代化国家的重要内容。

社会主义生态文明观强调了人与自然的和谐共生,提出了绿水青山就是金山银山的理念。

这一观点突出了生态文明和经济发展的辩证关系,强调了经济发展与生态环境保护的统一。

它告诉我们,只有保护好生态环境,才能实现可持续发展,让人民群众共享发展成果。

在实践中,社会主义生态文明观的当代价值体现在多个方面。

首先,它为中国生态文明建设提供了科学的指导。

社会主义生态文明观明确了人与自然的关系,强调了绿色发展,为我们制定和实施生态环境保护政策提供了理论基础。

其次,它强调了全民参与生态文明建设的重要性。

社会主义生态文明观强调了人民群众的主体地位,要求广大人民群众积极参与到生态环境保护和治理中来,形成全社会共同建设美丽中国的良好氛围。

再次,它提出了绿色发展的路径。

社会主义生态文明观强调了资源的合理利用和循环利用,倡导低碳、环保的生产和生活方式,促进经济发展与生态环境保护的协调发展。

最后,它在国际层面上具有重要影响。

中国作为世界上最大的发展中国家之一,积极参与全球生态环境治理,推动构建人类命运共同体,为全球生态文明建设作出了重要贡献。

社会主义生态文明观的发展历程和当代价值是相辅相成的。

它是中国特色社会主义事业发展的重要组成部分,为中国的生态文明建设提供了科学的指导,推动了经济发展与生态环境保护的协调发展。