1.2 《地球的运动》重难点突破 同步素材(人教版新课标七年级上)

- 格式:doc

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:5

《地球的运动》重难点突破重难点确定依据本节课在《地理课程标准》里有两条规定:“用简单的方法演示地球自转和公转”和“用地理现象说明地球的自转和公转”。

“用地理现象”是要求学生养成观察自然的习惯,感受现实生活中的地理现象;“说明”则是锻炼学生的总结归纳能力、把感性知识上升为理性知识的能力,要求学生不仅要勤于观察自然界日月星辰的东升西落、四季的轮回变化等地理现象,更要善于结合自己的探索,用地理语言表达自己的观点。

“用简单的方法”是要求在教学中,尽可能采用简单的、直观的教具,或者学生感兴趣的模拟活动,引导学生认识地球运动规律;“演示”这一行为动词告诉我们,本节课的教学应围绕学生展开,让学生在自我操作演示过程中有所感悟、有所体验,通过动手操作、观察体验,达到最终领悟所学知识的目的,这样的教学方法,既有效突破了教学难点,又有利于帮助学生建立空间观念。

在学生演示思考的基础上,老师的演示就会起到点拨提升的作用和效果了。

根据初一学生的学情基础和刚才分析的新课标要求,确定本专题的重点为:用简单的方法演示地球的自转和公转,用地理现象说明地球的自转和公转;难点为:通过演示、观察地球的自转过程,理解昼夜更替、各地时间差异等现象与地球自转的关系;通过演示、观察地球的公转过程,理解中午太阳高低的变化、白昼和黑夜时间长短的变化、四季的形成、五带的划分等地理现象与地球公转的关系。

对初一学生而言,学习地球运动这样的重难点知识,应该把通过实验演示发现地球运动的特点和规律以及用身边的地理现象来说明地球的自转和公转对应的目标要求确定成教学重点,把通过演示达成对地球自转和公转现象的理解确定成教学难点。

“地球的运动”一节在具体内容的处理上,凸显地球运动(自转和公转)特别是公转造成正午太阳高度和昼夜长短随纬度和季节的变化,从而影响了太阳辐射的分布差异,决定了地球上不同热量带的形成和四季的更替。

教材在相关内容的安排上,考虑到昼夜更替变化是一般学生都能直接感受到的,用它来说明地球的自转,学生也很容易理解,因此对昼夜更替现象一笔带过,对由于地球自转造成的时间差异描述也极少,只提到了东早西晚以及时间差异与经度的联系,当然为了达成对知识的感悟,配以活动探究题让学生对这些知识进行体验和感悟就显得十分重要了。

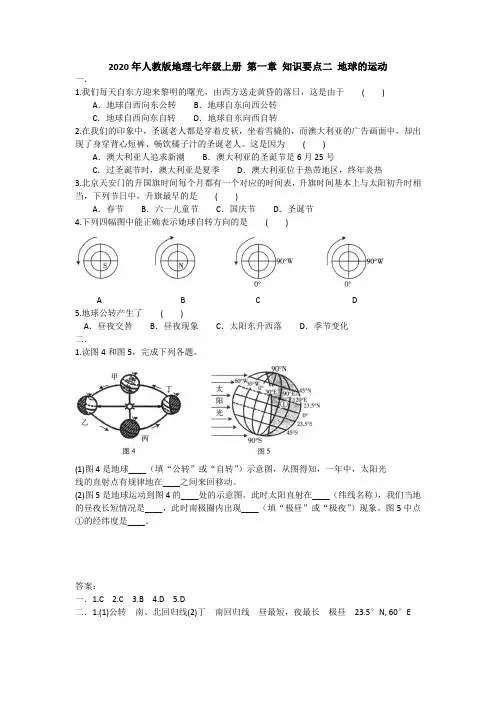

2020年人教版地理七年级上册第一章知识要点二地球的运动

一.

1.我们每天自东方迎来黎明的曙光,由西方送走黄昏的落日,这是由于( )

A.地球自西向东公转B.地球自东向西公转

C.地球自西向东自转D.地球自东向西自转

2.在我们的印象中,圣诞老人都是穿着皮袄,坐着雪橇的,而澳大利亚的广告画面中,却出现了身穿背心短裤、畅饮橘子汁的圣诞老人。

这是因为( )

A.澳大利亚人追求新潮B.澳大利亚的圣诞节是6月25号

C.过圣诞节时,澳大利亚是夏季D.澳大利亚位于热带地区,终年炎热

3.北京天安门的升国旗时间每个月都有一个对应的时间表,升旗时间基本上与太阳初升时相当,下列节日中,升旗最早的是( )

A.春节B.六一儿童节C.国庆节D.圣诞节

4.下列四幅图中能正确表示她球自转方向的是( )

A B C D

5.地球公转产生了( )

A.昼夜交替B.昼夜现象C.太阳东升西落D.季节变化

二.

1.读图4和图5,完成下列各题。

(1)图4是地球____(填“公转”或“自转”)示意图,从图得知,一年中,太阳光

线的直射点有规律地在____之间来回移动。

(2)图5是地球运动到图4的____处的示意图。

此时太阳直射在____(纬线名称),我们当地的昼夜长短情况是____,此时南极圈内出现____(填“极昼”或“极夜”)现象。

图5中点①的经纬度是____。

答案:

一.1.C 2.C 3.B 4.D 5.D

二.1.(1)公转南、北回归线(2)丁南回归线昼最短,夜最长极昼23.5°N, 60°E。

导入通过暑假最热门的巴黎奥运会让学生感知时间差异,导入新课。

北京时间2024年7月27日1:30(巴黎时间7月26日19:30),巴黎奥运会开幕式在塞纳河上隆重举行,现代奥运会开幕式首次从体育场搬到城市空间举办,在法国巴黎感知地球的运动2020年,故宫午门拍摄到的星轨照片。

日夜星辰每天东升西落,周而复始,这究竟是天在转还是地在转,古代的人们对此有过很长时期的争论。

地心说公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德提出了最早的地心说,认为整个宇宙是一个多层水晶球,地球位于水晶球的中心,日月星辰都在各自轨道上绕地球旋转。

公元2世纪,希腊著名天文学家托勒密进一步完善了地心说。

地心说在欧洲盛行长达1000多年。

日心说16世纪中叶,波兰天文学家哥白尼经过近40年的观测计算,提出了一种全新的宇宙理论——日心说。

他认为太阳是宇宙中心,地球在自转的同时又不断围绕太阳公转。

拓展:镀铜金七政仪表在故宫钟表馆中最引人注意的就是一个坐立的镀铜金七政仪表,它的表面刻画着那时人们对宇宙的认识。

此表由底座、七政仪和钟表三部分组成。

资料上说上弦启动后可以在七政仪上看到星盘上的众星沿着各自的轨道围绕太阳运行,月球也会绕着地球运转。

这是18世纪英国钟表的代表作品,作为形象演示哥白尼日心地动学说的天文仪器,此表又被称为“铜镀金天文地理表”。

地球的运动特征师:现实中,地球是像图片中这样旋转的吗?生:地球自转是倾斜的,地球自转的旋转轴延长方向指向北极星。

2、运动方向学生活动:用地球仪演示地球自转,从侧视、北极上空俯视、南极上空俯视三个视角观察地球自转方向,标注地球自转方向。

生:补充以及秘诀:NNSS3、周期●自转的周期是1个太阳日,约24小时。

●这样的周期长短适宜,使得地面白昼不会过于炎热,黑夜不会过于寒冷,有利于生命有机体的生存和发展。

●昼夜交替影响人类的作息,因此自古以来太阳日就被作为基本的时间单位。

自转的地理意义1.昼夜现象的产生分析为什么会有昼夜?问题1:假如地球是一个透明球体,还会有昼夜现象吗?问题2:假如地球是一个会发光的球体,还会有昼夜现象吗?因此地球是不透明、不发光的球体,被太阳照亮的半球是白昼,未被照亮的半球是黑夜,这就产生了昼夜。

《地球的运动》教材习题解析自转活动1.在暗室里,用手电筒或蜡烛等作为光源,照射地球仪。

自西向东缓缓拨动地球仪,演示地球的自转,并观察昼半球和夜半球的分布。

【答案】本题培养学生动手操作的能力,通过实验来验证昼夜交替的现象。

演示要领:左手拿地球仪底座,右手向外(右)拨动(自西向东)地球仪。

演示口诀:左手持球右外拨,自西向东细琢磨;不同角度定方向,北逆南顺不用说。

演示结果:多角度观察地球自转的方向并现象记录下来:从赤道上空看,为自西向东;从北极上空看,呈逆时针方向;从南极上空看,呈顺时针方向。

2.结合自己的生活体验,说说一天中,人们的作息时间与地球自转的关系。

【答案】我们自古就是“日出而作,日落而息”,即日出开始了白天活动,日落时应结束劳作回来休息,通过一晚的体力恢复,以备第二天的劳作。

这反映出人们在顺应与遵循着地球自转的运动规律。

昼半球时提供光和热,利于人们活动、工作;夜半球时人们活动因黑暗受限。

由此可知,人们的生活、工作及学校的作息时间安排都与地球的自转现象息息相关。

3.读图1.17,在同一时刻,姨妈和畅畅互致问候时,为什么会有时间的差异?【答案】由图可知,两人是以对方的实际时刻互致问候的。

纽约与北京的经度相差很大,处于相对的两半球,昼夜和晨昏变化相反,图示时刻纽约已位于黄昏后,即将转入夜半球;而北京则位于晨昏线东边,旭日升起,处在昼半球范围内。

公转活动演示地球公转,说明地球公转产生的地理现象1.参照图1.20,用地球仪演示地球的公转。

【答案】演示要领(1)演示时,保证地轴总是指向北极星方向。

(2)演示时,确保地球仪的转动方向自西向东转动(逆时针转动)。

(3)演示时,在光源固定的情况下,地球仪要围绕光源在同一平面上进行移动。

(4)注意观察,及时记录直射点(最亮点)的位置。

以上实验选在暗室或晚上进行效果最好。

2.结合自己的生活体验,回答下列问题。

(1)一年中什么季节中午太阳升得高一些?什么季节比较低?【答案】就北半球中纬度地区而言,夏季中午大阳升得高,冬季比较低。

人教版七年级上册地理第一章第2节《地球的运动》基础知识讲解第一章地球和地图第2节《地球的运动》知识点1:地球的自转1、自转运动概况定义地球绕着地轴的旋转运动绕转中心地轴方向自西向东(北逆南顺)周期一天(约为24小时)地理现象产生的现象:昼夜更替、时间差异、日月星辰的东升西落易错提醒1自西向东(北逆南顺)(1)从北极上空看,地球呈逆时针方向旋转;从南极上空看,地球呈顺时针方向旋转。

如下图所示:(2)判断方法——右手法则:右手微握,大拇指指向北极,弯曲的四指指向即为地球的自转方向;或四指弯曲顺着地球的自转方向,大拇指所指的方向即北极。

易错提醒2时区、区时知识点2:地球的公转1、公转运动概况:直射点向那个半球移动,那个半球昼增长)①规律:地球在绕太阳公转的一年中,太阳直射点总是有规律地在23.5°N和23.5°S之间移动。

②过程(以北半球为例):春分日,太阳直射赤道,之后太阳直射点向北移,移至北回归线时,为夏至日,此时太阳直射23.5°N,这是太阳直射的最北位置;此后太阳直射点南移,南移到赤道时,为秋分日,太阳再次直射赤道;继续南移至南回归线时,为冬至日,此时太阳直射23.5°S,这是太阳直射的最南位置。

之后太阳直射点向北移动,到次年3月21日时又回到赤道。

如下图:易错提醒3(1)南半球与北半球的季节相反。

(2)南、北回归线上,太阳每年直射1次;南北回归线之间的地区,太阳每年直射2次,南北回归线以外没有直射现象。

(2)昼夜长短的变化①极昼和极夜:极昼和极夜是南、北极及其附近地区的一种自然现象。

一天24小时都是白天,称为极昼;一天24小时都是黑夜,称为极夜。

南、北纬66.5°(极圈)是出现极昼、极夜现象的最低纬度,66.5°S称为南极圈,66.5°N称为北极圈。

②昼夜长短变化(以北半球为例):易错提醒4(1)除赤道地区外,其他地区一年中都有昼夜长短的变化,赤道地区全年昼夜平分(等长);(2)只有纬度大于或等于66.5°的地区才会有极昼和极夜现象;(3)南、北半球昼夜长短就相反。

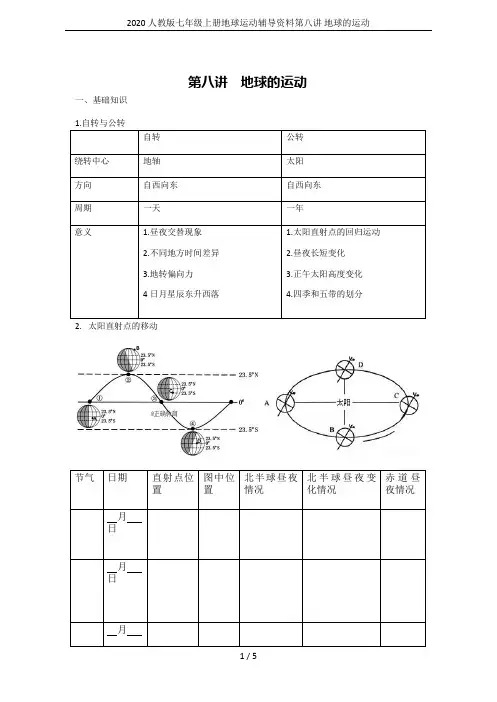

2020人教版七年级上册地球运动辅导资料第八讲 地球的运动1 / 5一、基础知识第八讲 地球的运动2. 太阳直射点的移动二、典型例题2019 年3 月30 日20:30,中国迎来了第 11 次“地球一小时”的熄灯时刻,大连携手沈阳与 162 个国家、7000 余座城市、13 亿人一同参与了这场环保行动。

结合下图,回答有关问题。

(1)写出B 点的经纬度。

(2)甲图中 A、B、C 三点经纬位置的异同(从纬度、经度、南北半球、东西半球、高中低纬度、五带做比较)(3)在乙图中画出地球的公转方向(4)地球公转到乙图A 时节气是日期B 时太阳直射点的位置节气;C 时太阳直射点的位置日期;D 时的节气是太阳直射点的位置日期(5)当地球公转到乙图C 处时,太阳光直射在甲图的(选A、B、C)点。

这一天北半球的节气是。

(6)当中国迎来了第11 次“地球一小时”的熄灯时刻,地球运动到乙图中的()A.A-B B.B-C C.C-D D.D-A这一天,包头的昼夜长短情况是。

澳大利亚的季节是,澳大利亚的昼夜长短和昼夜长短的变化情况分别是。

三、课后巩固1.下面四幅图中, 地球自转方向正确的是( )A. B. C. D.2.下列主要由地球自转运动产生的是():①太阳东升西落②一年中昼夜长短变化③当烟台的学生早晨去上学时,新疆的学生还没起床④四季的变化A.①②B.①③C.②③D.②④2019 年9 月19 日,东营市第十一届运动会开幕式在利津县高级中学盛大开幕,读图回答下面小题。

3.运动会举办期间,地球运行在图中的位置是()A.a 段B.b 段C.c 段D.d 段4.此时,山东省东营市的昼夜长短状况是()A.昼长夜短B.昼夜平分C.昼短夜长D.极昼现象2016 年11 月30 日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作。

淮北某校的小林同学在不同的节气观察正午自身影长的变化,总结出节气不同,正午的影子也有明显差异。

第二节地球的运动【例2】关于地球自转和公转的说法正确的是()。

A.转动的中心相同B.自转产生昼夜长短的变化,公转产生昼夜交替的变化C.转动的方向相同,都是自西向东D.自转和公转分开单独进行典型例题剖解【例1】将地球自转和公转所产生的地理现象用直线连接起来。

A.昼夜交替①地球自转 B.昼夜长短的变化②地球公转 C.日月星辰东升西落D.四季变化【例2】我国某地有一口井,每年只有1天有太阳直射井底的现象,该地的纬度和该日期正确的是()。

A.23.5°S冬至日B.23.5°N夏至日C.23.5°N冬至日D. 23.5°S夏至日创新例题点拨【例1】我国南极考察队由上海出发到我国的南极考察站——中山站(69°S,76°E),途经地球五带中的个。

A.5个B.4个C.3个D.2个【例2】读“地球上的五带”图(如图1.2-7),回答:(1)写出图中字母所代表的五带的名称:A. ,B. ,E. 。

(2)一年中有两次太阳直射的是。

(用字母表示)(3)有极昼极夜现象的是D和。

(用字母来表示)(4)在气候上四季变化比较明显的是和。

(用字母表示)(5)夏至日时,有极昼现象的是,有极夜现象的是。

(用字母表示)(6)热带和温带的分界线是,D和B的分界线是。

点拨:观察五带图,掌握五带名称、五带的分界和各温度带的特点。

由五带范围分布图可知:南北回归线之间的地区为热带;回归线和极圈之间的地区为温带;极圈到极点之间的地区为寒带。

阳光直射情况:热带地区有太阳直射(两次),寒带地区有极昼极夜现象,温带地区在一年中有明显的季节变化,既无太阳直射、也无极昼极夜现象。

回归线是热带和温带的分界线,极圈是温带和寒带的分界线。

答案:(1)热带北温带南极带(2)A (3)E (4)B C(5)DE (6)回归线或南北纬23.5°纬线;北极圈(或66.5°N纬线)【例3】读“地球公转示意图”(如图1.2-8),回答:(1)当地球公转至A点时,北半球得到的太阳光热量最。

第一章第二节地球的运动

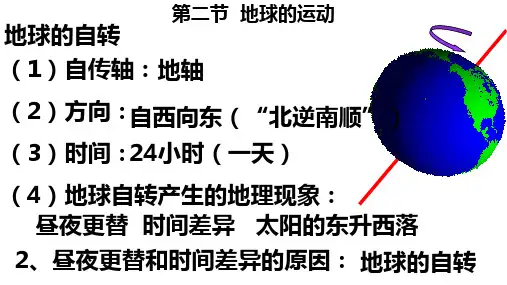

要点一:地球的自转

1.定义:地球围绕地轴不停地旋转,叫地球的自转。

2.自转的方向

自西向东。

从北极上空看,地球自转的方向呈逆时针;从南极上空看,地球自转的方向呈顺时针。

3.自转的周期

自转一周的时间约为24小时,也就是一天。

4.自转产生的现象

(1)昼夜交替:由于地球是一个不透明的球体,任何时刻,太阳光只能照亮其中的一半,另外一半就处于黑夜状态,这样就产生了昼夜现象。

地球不停地自西向东自转,昼夜也就不断更替。

(2)时间的差异:由于地球不停地自西向东自转,东面的地点总是要比西面的地点先看到日出,东面地点的时间总是早于西面地点的时间,这就是时间的差异,可以总结为东早西晚。

(3)日月星辰的东升西落:每天我们看到太阳从东方升起,西方落下,实际上是地球的自转造成的。

5.晨昏线(圈)

被太阳照亮的半球叫昼半球,未被太阳照亮的半球叫夜半球。

昼半球和夜半球的分界线(圈),叫晨昏线圈。

其中顺着地球自转方向由昼到夜的界线为昏线,由夜到昼的界线为晨线,下图中AB为晨线。

点拨:本题综合考查了地球公转的特点和产生的地理意义。

夏至日太阳直射北回归线,北半球为夏季,南半球为冬季,北半球昼长夜短,北极圈及其以北地区出现极昼现象;冬至日太阳直射南回归线,北半球昼短夜长;春分日和秋分日,太阳直射赤道,南、北半球昼夜等长。

①位置为太阳直射北回归线,②位置时太阳直射赤道。

答案:冬季极昼春分昼夜等长。

专题02地球的运动重点难点1、 地球运动的两种形式:自转和公转2、地球公转示意图:(地轴与公转轨道面的夹角为66.5 °)北半球节气 日 期太阳直射点 北半球昼夜长短 北极圈及其以内A 春分 3.21前后 赤道 昼夜平分B 夏至 6.22前后 北回归线 昼长夜短 极昼C 秋分 9.23前后 赤道昼夜平分D冬至12.22前后南回归线昼短夜长极夜北半球四季划分:3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季, 12、1、2月为冬季赤道全年昼夜平分,南半球昼夜长短、节气及四季划分与北半球刚好相反 3、太阳直射点的周年运动: (南北回归线一年只能被太阳直射一次,南北回归线之间的地方一年能被太阳直射两次)旋转中心 方向 周期产生的现象自转地轴自西向东 一天昼夜更替公转 太阳自西向东一年四季变化,五带的形成 23.5°N (6.22) 北回归线0° (3.21) (9.23) 赤道 23.5°S (12.22)南回归线4、五带的划分:①在地球五带中,有太阳光直射的是热带,出现极昼极夜现象的是北寒带和南寒带。

②热带气候终年炎热,北寒带和南寒带气候终年寒冷,北温带和南温带气候的四季变化明显。

重难点训练一、选择题1.弥勒一年中白昼最长的节日是( )A.春节B.五一劳动节C.六一儿童节D.十一国庆节【答案】C【解析】地球的公转,太阳直射点有规律在南北回归线之间来回移动,春分日即3月21日;秋分日即9月23日,太阳直射赤道,全球昼夜等长;夏至日即6月22日,太阳直射北回归线,北半球昼最长,夜最短,日出时间最早;冬至日即12月22日,太阳直射南回归线,北半球昼最短,夜最长,日出时间最晚;选项中离夏至日最近的是六一儿童节,故六一儿童节白昼最长,弥勒位于北半球,六一儿童节白昼最长,故答案选C。

读“地球公转示意图”回答下列小题。

2.地球公转的方向是()A.自西向东B.自东向西C.自南向北D.自北向南3.我国北方有“冬至吃饺子”的习俗,这一天地球运动的位置在()A.a点B.b点C.c点D.d点4.地球公转至d位置时,临沂的昼夜情况是()A.昼长夜短B.昼夜平分C.昼短夜长D.极夜现象5.当北极圈及其以北的地区出现极夜时,北半球的节气是()A.春分B.夏至C.秋分D.冬至【答案】2.A3.A4.B5.D【分析】2.地球时刻都在不断地运动,包括自转运动和公转运动,自转与公转的方向都是自西向东,故选A。

《地球的运动》重难点突破

重难点确定依据

本节课在《地理课程标准》里有两条规定:“用简单的方法演示地球自转和公转”和“用地理现象说明地球的自转和公转”。

“用地理现象”是要求学生养成观察自然的习惯,感受现实生活中的地理现象;“说明”则是锻炼学生的总结归纳能力、把感性知识上升为理性知识的能力,要求学生不仅要勤于观察自然界日月星辰的东升西落、四季的轮回变化等地理现象,更要善于结合自己的探索,用地理语言表达自己的观点。

“用简单的方法”是要求在教学中,尽可能采用简单的、直观的教具,或者学生感兴趣的模拟活动,引导学生认识地球运动规律;“演示”这一行为动词告诉我们,本节课的教学应围绕学生展开,让学生在自我操作演示过程中有所感悟、有所体验,通过动手操作、观察体验,达到最终领悟所学知识的目的,这样的教学方法,既有效突破了教学难点,又有利于帮助学生建立空间观念。

在学生演示思考的基础上,老师的演示就会起到点拨提升的作用和效果了。

根据初一学生的学情基础和刚才分析的新课标要求,确定本专题的重点为:用简单的方法演示地球的自转和公转,用地理现象说明地球的自转和公转;难点为:通过演示、观察地球的自转过程,理解昼夜更替、各地时间差异等现象与地球自转的关系;通过演示、观察地球的公转过程,理解中午太阳高低的变化、白昼和黑夜时间长短的变化、四季的形成、五带的划分等地理现象与地球公转的关系。

对初一学生而言,学习地球运动这样的重难点知识,应该把通过实验演示发现地球运动的特点和规律以及用身边的地理现象来说明地球的自转和公转对应的目标要求确定成教学重点,把通过演示达成对地球自转和公转现象的理解确定成教学难点。

“地球的运动”一节在具体内容的处理上,凸显地球运动(自转和公转)特别是公转造成正午太阳高度和昼夜长短随纬度和季节的变化,从而影响了太阳辐射的分布差异,决定了地球上不同热量带的形成和四季的更替。

教材在相关内容的安排上,考虑到昼夜更替变化是一般学生都能直接感受到的,用它来说明地球的自转,学生也很容易理解,因此对昼夜更替现象一笔带过,对由于地球自转造成的时间差异描述也极少,只提到了东早西晚以及时间差异与经度的联系,当然为了达成对知识的感悟,配以活动探究题让学生对这些知识进行体验和感悟就显得十分重要了。

在地球公转产生的地理现象中,四季更替和不同纬度地区热量的差异,是初一学生不太容易理解的,因此教材对这些教学内容做出相对详细的描述,通过正文、示意图、活动和阅读材料等多种形式让学生理解地球运动影响着太阳辐射的分布和变化,从而影响着四季的形成与五带的分布。

这些对教材内容的分析也应该成为我们确定教学重难点的重要依据。

重难点突破方案

一、情景感受法──用生活中的地理帮助学生走进问题情境,开启知识的探索之旅

1.以身边的地理导入新课的生活图片

2.以北京为中心思考时间差异的生活图片

3.用日影变化思考正午太阳高度知识的生活图片

4.用放学时分的不同体现四季变化的生活图片

二、演示实验法

1.小组合作探究──演示地球自转的特点和地理现象

2.老师的点拨提升演示和画图提升──让学生的感性认识上升为理性认识

三、图示归纳法──重视地图教学和知识的归纳提升,老师的作用就是结合相关图示,用地理语言帮助学生达成对地理原理和规律的归纳总结和感悟提升

1.自转的特点图示

2.时间的差异图示

3.公转的特点图示

4.白昼和黑夜时间长短的变化图示

5.五带的划分图示。