大学语文第2讲:诗经

- 格式:pdf

- 大小:629.50 KB

- 文档页数:6

课时:2课时年级:大学一年级教学目标:1. 让学生了解《诗经》的背景、特点和文学价值。

2. 培养学生对《诗经》的阅读兴趣,提高阅读能力。

3. 引导学生体会《诗经》中的思想感情,感受古代文学的魅力。

教学重点:1. 《诗经》的背景、特点和文学价值。

2. 《诗经》中的经典篇目及其思想感情。

教学难点:1. 《诗经》的文学价值和思想感情。

2. 如何引导学生体会《诗经》的魅力。

教学过程:第一课时一、导入1. 介绍《诗经》的背景,引导学生了解《诗经》产生的时代背景。

2. 提出问题:为什么《诗经》会成为我国最早的诗歌总集?二、讲解《诗经》的特点1. 诗歌形式:讲解《诗经》的诗歌形式,如四言、五言、六言等。

2. 诗歌题材:讲解《诗经》的诗歌题材,如爱情、战争、劳动等。

3. 诗歌风格:讲解《诗经》的诗歌风格,如清新、豪放、婉约等。

三、分析经典篇目1. 以《关雎》为例,分析其思想感情和艺术特点。

2. 以《蒹葭》为例,分析其意境和表现手法。

四、课堂讨论1. 学生自由发言,分享对《诗经》的理解和感受。

2. 教师总结学生的发言,引导学生进一步体会《诗经》的魅力。

第二课时一、复习导入1. 回顾上节课所学内容,引导学生回忆《诗经》的背景、特点和经典篇目。

2. 提出问题:如何欣赏《诗经》中的诗歌?二、讲解《诗经》的文学价值1. 诗歌形式:讲解《诗经》的诗歌形式对后世诗歌创作的影响。

2. 诗歌题材:讲解《诗经》的诗歌题材对后世诗歌创作的影响。

3. 诗歌风格:讲解《诗经》的诗歌风格对后世诗歌创作的影响。

三、分析《诗经》中的思想感情1. 以《卫风·硕人》为例,分析其思想感情。

2. 以《周南·桃夭》为例,分析其思想感情。

四、课堂练习1. 学生分组,选择《诗经》中的篇目,进行鉴赏和解读。

2. 每组选派代表,分享鉴赏和解读心得。

五、总结1. 教师总结本节课所学内容,强调《诗经》的文学价值和思想感情。

2. 布置作业:阅读《诗经》中的经典篇目,撰写心得体会。

课程名称:大学语文授课对象:大学一年级学生课时安排:2课时教学目标:1. 知识与能力目标:- 掌握《诗经》的基本知识,了解其历史背景和文学价值。

- 熟读《诗经》中的经典篇章,理解其内容、形式和艺术特色。

- 培养学生阅读古典文学的兴趣,提高文学鉴赏能力。

2. 过程与方法目标:- 通过小组讨论、课堂提问等方式,引导学生深入理解《诗经》的内涵。

- 运用多媒体手段,让学生直观感受《诗经》的文学魅力。

3. 情感态度与价值观目标:- 培养学生对古典文化的尊重和热爱,激发民族自豪感。

- 培养学生关注现实、思考人生的能力,提升审美情趣。

教学内容:1. 《诗经》概述- 《诗经》的历史背景- 《诗经》的分类与特点- 《诗经》的艺术成就2. 经典篇章赏析- 《关雎》- 《蒹葭》- 《硕人》- 《七月》教学过程:第一课时一、导入1. 介绍《诗经》的背景和文学价值,激发学生学习兴趣。

2. 提出问题:为什么《诗经》能成为中国古代文学的瑰宝?二、讲授新课1. 《诗经》概述- 介绍《诗经》的历史背景、分类与特点。

- 分析《诗经》的艺术成就,如语言、形式、内容等。

2. 经典篇章赏析- 以《关雎》为例,分析其内容、形式和艺术特色。

- 引导学生朗读《关雎》,感受其优美的语言和意境。

三、课堂活动1. 小组讨论:结合《关雎》的内容,探讨古代爱情观。

2. 课堂提问:请学生分享对《关雎》的阅读感受。

第二课时一、复习导入1. 回顾上节课所学内容,提问:大家认为《诗经》有哪些艺术特色?2. 提出问题:接下来,我们将学习哪篇经典篇章?二、讲授新课1. 经典篇章赏析- 以《蒹葭》为例,分析其内容、形式和艺术特色。

- 引导学生朗读《蒹葭》,感受其优美的语言和意境。

2. 课堂活动- 小组讨论:结合《蒹葭》的内容,探讨古代的离别之情。

- 课堂提问:请学生分享对《蒹葭》的阅读感受。

三、总结1. 回顾本节课所学内容,总结《诗经》的艺术特色。

2. 布置作业:请学生课后阅读《诗经》中的其他篇章,并撰写一篇赏析文章。

课时:2课时教学对象:大学语文专业学生教学目标:1. 知识与技能目标:- 了解《诗经》的起源、历史背景和文学价值。

- 掌握《诗经》的基本内容和艺术特点。

- 学会分析《诗经》中的典型篇章,理解其表达方式和情感内涵。

2. 过程与方法目标:- 通过阅读、讨论、分析等方法,提高学生的文学鉴赏能力。

- 培养学生运用历史、文化知识解读文学作品的能力。

3. 情感态度与价值观目标:- 增强学生对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

- 激发学生对文学艺术的热爱,提高审美情趣。

教学内容:1. 《诗经》概述2. 《诗经》中的典型篇章分析教学过程:第一课时一、导入1. 介绍《诗经》的起源、历史背景和文学价值。

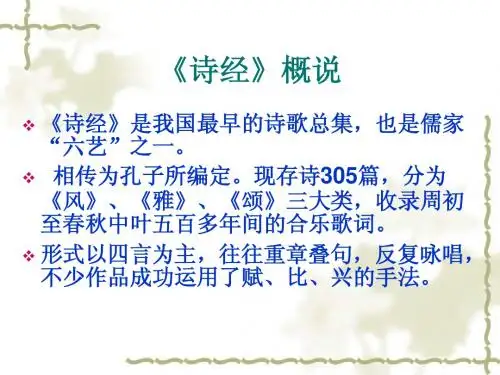

2. 引导学生思考:为什么《诗经》能成为中国文学的瑰宝?二、讲授《诗经》概述1. 解释《诗经》的编撰过程、内容分类(风、雅、颂)。

2. 分析《诗经》的艺术特点:现实主义、抒情性、韵律美。

三、案例分析1. 选择《关雎》作为典型篇章进行分析,引导学生了解诗歌的结构、意象、情感等。

2. 分析《关雎》中的爱情主题,探讨古代爱情观念。

四、课堂讨论1. 学生分组讨论《诗经》中的其他篇章,如《蒹葭》、《桃夭》等。

2. 分享讨论成果,引导学生总结《诗经》中的爱情、田园、战争等主题。

第二课时一、复习导入1. 回顾《诗经》概述和典型篇章分析。

2. 引导学生思考:如何鉴赏《诗经》?二、讲授《诗经》中的典型篇章分析1. 选择《桃夭》作为典型篇章进行分析,引导学生了解诗歌的结构、意象、情感等。

2. 分析《桃夭》中的女性形象,探讨古代女性观念。

三、课堂讨论1. 学生分组讨论《诗经》中的其他篇章,如《伐檀》、《硕人》等。

2. 分享讨论成果,引导学生总结《诗经》中的社会生活、风俗习惯等主题。

四、总结与拓展1. 总结《诗经》的主要内容和艺术特点。

2. 引导学生思考:如何将《诗经》中的优秀传统融入现代生活?教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论情况。

大学语文之《诗经》电子教案一、教学目标1. 让学生了解《诗经》的背景、特点及其在中国文学史上的地位。

2. 通过学习《诗经》中的名篇,提高学生对古文的阅读理解能力。

3. 引导学生领悟《诗经》中的审美情趣和人文精神。

4. 培养学生的文学鉴赏能力和创新思维能力。

二、教学内容1. 《诗经》的产生背景、历史地位和分类。

2. 《诗经》的艺术特色及其对后世文学的影响。

3. 重点学习《诗经》中的名篇,如《关雎》、《卫风·淇奥》、《周南·汉广》等。

4. 分析《诗经》中的诗歌主题、意象、表现手法等。

5. 探讨《诗经》在现代社会的价值和意义。

三、教学方法1. 讲授法:讲解《诗经》的背景、特点、艺术特色等。

2. 案例分析法:分析《诗经》中的名篇,让学生感受《诗经》的魅力。

3. 讨论法:引导学生就《诗经》中的诗歌主题、意象等展开讨论。

4. 实践法:让学生尝试创作古体诗,体会《诗经》的创作乐趣。

四、教学资源1. 《诗经》原文及注释、译文。

2. 与《诗经》相关的学术论文、评论等资料。

3. 多媒体教学课件。

4. 网络资源:如《诗经》全文数据库、相关视频资料等。

五、教学评价1. 平时成绩:课堂参与度、讨论发言等(30%)2. 期中作业:分析《诗经》中一首诗歌的主题、意象等(30%)3. 期末考试:考查《诗经》的基本知识、名篇理解等(40%)六、教学安排1. 第1-2周:讲解《诗经》的背景、特点及其在中国文学史上的地位。

2. 第3-4周:学习《诗经》中的名篇,分析诗歌主题、意象、表现手法等。

3. 第5-6周:讨论《诗经》在现代社会的价值和意义。

4. 第7-8周:实践创作古体诗,体会《诗经》的创作乐趣。

5. 第9-10周:进行期中作业的讲解和反馈。

6. 第11-12周:复习整个课程内容,准备期末考试。

七、教学注意事项1. 注重培养学生的文学素养,提高他们对《诗经》的鉴赏能力。

2. 引导学生主动参与课堂讨论,激发他们的创新思维。

课时:2课时教学目标:1. 知识能力目标:- 掌握《诗经》的基本知识,了解其历史背景和文学价值。

- 熟读《诗经》中的名篇,如《关雎》、《蒹葭》等,理解其内容、意境和表达手法。

2. 过程与方法目标:- 通过朗读、讨论和写作,提高学生的文学鉴赏能力和审美情趣。

- 引导学生运用比较、分析等方法,深入理解《诗经》的艺术特色。

3. 情感态度和价值观目标:- 培养学生对传统文化的热爱,增强民族自豪感。

- 通过学习《诗经》中的道德观念,引导学生树立正确的价值观。

教学内容:1. 《诗经》简介:- 《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,收集了自西周初年至春秋中叶的诗歌305篇。

- 了解《诗经》的分类、体裁、语言特点等。

2. 名篇赏析:- 以《关雎》为例,分析其意境、表达手法和艺术特色。

- 以《蒹葭》为例,探讨其爱情主题、重章叠句的章法特点。

3. 拓展阅读:- 介绍《诗经》中的其他名篇,如《周南·桃夭》、《卫风·硕人》等。

- 引导学生阅读《诗经》的相关研究资料,拓宽知识面。

教学过程:第一课时1. 导入新课:介绍《诗经》的历史背景、文学价值及其在中国文学史上的地位。

2. 讲解《诗经》的基本知识,包括分类、体裁、语言特点等。

3. 朗读《关雎》,引导学生理解其意境、表达手法和艺术特色。

4. 小组讨论:分析《关雎》中的爱情主题,探讨其在中国古代文学中的地位。

第二课时1. 朗读《蒹葭》,引导学生理解其意境、表达手法和艺术特色。

2. 小组讨论:分析《蒹葭》中的爱情主题,探讨其重章叠句的章法特点。

3. 拓展阅读:介绍《诗经》中的其他名篇,如《周南·桃夭》、《卫风·硕人》等。

4. 写作练习:以《诗经》中的名篇为题材,写一篇短文,表达自己的感悟。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论和写作情况。

2. 作品质量:评价学生的写作练习,关注其文学素养和审美能力。

3. 期末考试:通过试卷测试,检验学生对《诗经》知识的掌握程度。

课时:2课时年级:大学语文专业教材:《诗经》选段教学目标:1. 知识与技能:掌握《诗经》的基本知识,了解《诗经》的历史背景和文学价值;能够正确朗读《诗经》中的诗歌,理解诗歌内容,体会诗歌的意境和情感。

2. 过程与方法:通过自主学习、小组讨论、课堂讲解等方式,提高学生的阅读理解能力和审美鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对传统文化的热爱,提高学生的审美情趣,激发学生的创造力和想象力。

教学重点:1. 《诗经》的基本知识2. 《诗经》中的诗歌内容、意境和情感教学难点:1. 理解《诗经》中诗歌的象征意义和隐喻手法2. 体会《诗经》中的诗歌意境和情感教学过程:第一课时一、导入1. 向学生介绍《诗经》的基本知识,包括成书时间、作者、内容等。

2. 提出本节课的学习目标,引导学生关注《诗经》中的诗歌内容、意境和情感。

二、自主学习1. 学生自读《诗经》选段,初步了解诗歌内容。

2. 学生思考以下问题:(2)诗歌表达了怎样的情感?(3)诗歌的意境如何?三、小组讨论1. 学生分组讨论,交流自己的看法。

2. 教师巡视指导,帮助学生解决问题。

四、课堂讲解1. 教师针对学生的讨论结果,进行讲解和总结。

2. 重点讲解以下内容:(1)诗歌的象征意义和隐喻手法(2)诗歌的意境和情感五、课堂练习1. 学生朗读《诗经》中的诗歌,感受诗歌的韵律和节奏。

2. 学生尝试用自己的语言描述诗歌的意境。

第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课的学习内容,引导学生关注《诗经》中的诗歌意境和情感。

2. 提出本节课的学习目标。

二、自主学习1. 学生自读《诗经》选段,进一步了解诗歌内容。

2. 学生思考以下问题:(1)诗歌的主题是什么?(2)诗歌表达了怎样的情感?三、小组讨论1. 学生分组讨论,交流自己的看法。

2. 教师巡视指导,帮助学生解决问题。

四、课堂讲解1. 教师针对学生的讨论结果,进行讲解和总结。

2. 重点讲解以下内容:(1)诗歌的象征意义和隐喻手法(2)诗歌的意境和情感五、课堂练习1. 学生朗读《诗经》中的诗歌,感受诗歌的韵律和节奏。