近现代史重工业发展

- 格式:ppt

- 大小:263.00 KB

- 文档页数:17

中国近现代工业化发展状况及其评论摘要:1895年—1937年是中国经济近代化进程中的一个重要阶段,中国近代工业虽然处于外国工业与本国传统手工业的夹缝中生存,但仍取得了长足的进步,为中国经济的发展奠定了坚实的基础.本文就这一时期中国近代工业化的发展,通过对资本、市场和矿业所造成的影响进行原因分析,得出中国工业发展基础薄弱,市场发展空间相对狭小,外国资本的压抑是造成这种状况的结论。

但处于半殖民地半封建经济下的中国,能在极其艰难的国际竞争形势下发展到这一境况实属不易。

关键字:中国近代工业业1840年—1895年是中国近代化的起步阶段。

这阶段主要是地主阶级领导的洋务运动,它揭开了中国经济近代化的发展序幕.从1895年起,中国的工业化开始步入发展阶段.一 1895—1936年,中国近代工业出现三次发展浪潮。

近代中国工业化水平不断提高,三次浪潮的时间迄止点为1895年—1914年-1927年—1937年,分别对应的重大历史事件是:中日甲午战争—第一次世界大战—南京国民政府成立—日本侵华战争。

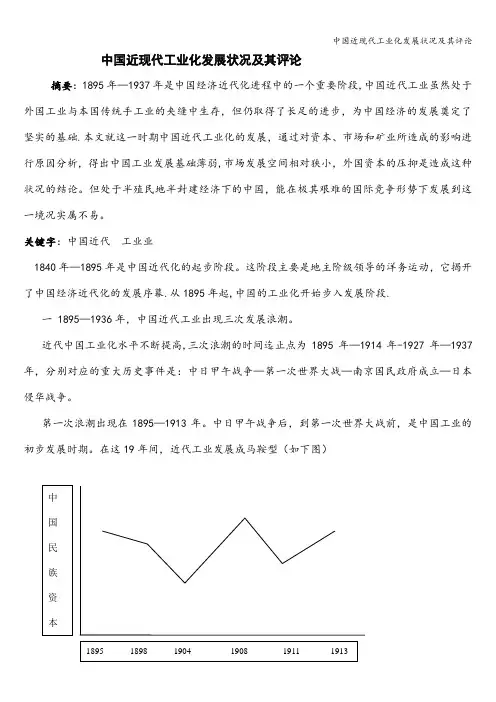

第一次浪潮出现在1895—1913年。

中日甲午战争后,到第一次世界大战前,是中国工业的初步发展时期。

在这19年间,近代工业发展成马鞍型(如下图)图中看出,1895—1989年,出现设厂高潮:1899-1904年,呈现低潮,主要原因是外资设厂多,民族工业受到挤压陷入低潮:1905-1908年,由于爱国运动的推动,中国私营资本主义的发展有出现高潮:1909-1911年,中国工业再次跌回低谷;1912—1913年在辛亥革命政治热潮的推动下,民族工业再次呈现高潮。

第二次浪潮出现在1914—1927年,这时期又被称之为私人资本近代工业的‘黄金时期’,是中国自由资本主义发展的时期。

第三次浪潮出现在1928—1936年,南京过明政府成立后,大力发展公家资本主义,并使之处于垄断地位。

清政府的介入,使工业发展再次掀起高潮,称之为中国近代工业的第二次“黄金时期”。

中国抗日战争中的战时经济与工业发展中国抗日战争是中国近现代史上一场重要的战争,也是人民对抗外来侵略的伟大斗争。

这场战争对中国的经济和工业发展产生了深远的影响。

本文将重点讨论中国抗日战争期间的战时经济和工业发展。

一、战时经济体制的建立在抗日战争开始初期,中国政府迅速调整经济体制以满足战争的需要。

1937年成立了中央经济委员会,负责统筹战时经济和工业发展。

随后,中国政府采取了一系列措施,如实施军费动员、战争税收、物资征用等,以支持抗战。

同时,为了调动社会资源,中国还实行了计划经济体制,对工农业生产进行有效的组织和管理。

二、战时经济的发展在战时经济的推动下,中国的工业迅速发展。

政府加大对重工业的投资,建立了大量的军工厂和生产基地,生产军事装备。

此外,为了保证食品供应和抗战的需要,政府也大力发展了粮食工业和轻工业,以提高农业生产和民生品质。

在军需物资的生产方面,中国通过重工业的建设增加了军用装备的产量。

1940年,中国建立了兵器工业集团,推动了坦克、飞机等军事装备制造的发展。

此外,中国还发展了大炮、军舰等军事装备的制造。

这些军工厂的建立和装备生产为中国提供了强大的战争支持能力。

而在民用工业的发展方面,中国也取得了一定的成就。

政府大力推动了制糖、造纸、纺织、皮革等轻工业的发展,以提供战时社会对于生活必需品的需求。

此外,太平洋战争爆发后,进口物资受到严重限制,为了自给自足,中国还加大了对冶金、电力、化学等重要工业的投资,以提高国内生产能力。

三、战争经济对农业的影响在战争的阴云下,中国的农业生产面临着巨大的挑战。

由于战争导致土地破坏和人员流失,农业生产遭受了极大的影响。

此外,战争给农民带来了巨大的负担,物资征用和战争税收使得农民生活陷入困境。

为了保障农业生产和解决农民生计问题,中国政府采取了一系列措施。

例如,政府通过加强农田水利建设,改善农田灌溉条件,提高农业产量。

同时,政府还加大了对农业机械化的投资和农业技术的推广,以提高农业生产的效益。

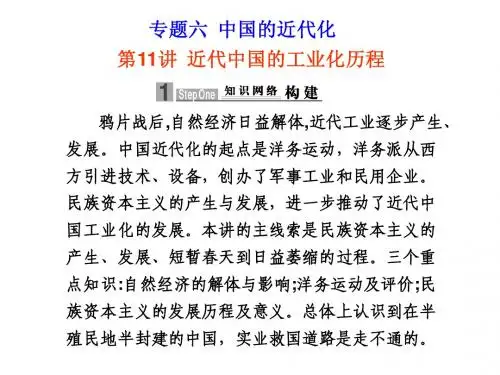

中国近现代工业化的历史知识点梳理中国近现代工业化的历程是一段波澜壮阔、曲折前行的历史,它见证了中国从传统农业社会向现代工业社会的艰难转变。

19 世纪中叶,西方列强用坚船利炮打开了中国的大门,中国开始被动卷入世界工业化的浪潮。

在这一时期,外国资本在中国设立工厂,虽然客观上带来了一些先进的工业技术和管理经验,但本质上是对中国进行经济侵略和掠夺。

19 世纪 60 年代到 90 年代,以曾国藩、李鸿章、张之洞等为代表的洋务派发起了“洋务运动”,主张“师夷长技以自强”,引进西方先进技术,创办了一批近代军事工业和民用工业。

如江南制造总局、福州船政局等军事工业,以及轮船招商局、开平煤矿等民用工业。

洋务运动在一定程度上推动了中国近代工业的发展,培养了一批技术人才,但由于其自身的局限性,如只学习西方技术而不改变封建制度,最终以失败告终。

甲午战争后,民族危机空前严重,民族资产阶级兴起,他们主张通过发展民族工业来实现国家的富强。

“实业救国”思潮兴起,涌现出了一批著名的民族企业家,如张謇创办大生纱厂,荣氏兄弟创办保兴面粉厂等。

这些民族工业在夹缝中求生存,发展艰难,但为中国近代工业的发展做出了重要贡献。

民国初期,政府出台了一系列鼓励工商业发展的政策,民族工业迎来了短暂的春天。

轻工业发展迅速,尤其是纺织业和面粉业。

然而,第一次世界大战结束后,帝国主义经济势力卷土重来,加上国内军阀混战,民族工业再次陷入困境。

南京国民政府统治前期,推行了一系列经济改革措施,促进了工业的发展。

特别是在抗日战争爆发前,国民政府通过开展“国民经济建设运动”,工业发展取得了一定的成绩。

但全面抗战爆发后,中国的工业遭受了巨大的破坏。

东部沿海地区的工业设施大多被日军摧毁,大量工厂内迁,在艰难的环境中坚持生产,为抗战提供了一定的物资支持。

新中国成立后,中国的工业化进入了一个新的阶段。

在“一五”计划期间(1953 1957 年),国家集中力量发展重工业,建立了一批重要的工业基地,如鞍山钢铁公司、长春第一汽车制造厂等,初步改变了工业落后的面貌。

中国历史上的工业发展与产业结构调整近代以来,中国经历了从传统农业社会向现代工业社会的转型过程,在这一过程中,中国的工业发展经历了多次起伏和调整。

本文将从清末至今的几个重要时期出发,探讨中国历史上的工业发展与产业结构调整。

一、晚清时期:西方列强带来的冲击和反思在晚清时期,中国遭受了西方列强的侵略和压迫,这给中国的传统农业经济带来了巨大冲击。

面对列强的优势工业体系,中国开始反思自身的工业发展和产业结构。

为了迎头赶上西方,中国开始引进西方的工业技术和生产方式,并在短时间内建立起以纺织、造船、冶炼等为主的近代工业体系。

然而,由于受到列强的限制和中国自身的制度问题,这一工业发展并未持续下去,也没有形成完整的产业结构。

二、民国时期:产业结构调整与国民经济的发展民国时期,中国经历了政治动荡和社会变革,工业发展也受到了很大的影响。

然而,正是在这个时期中国开始了产业结构调整的尝试。

为了建立起独立的国民经济体系,中国开始注重发展重工业,如军工、钢铁、煤炭等,以满足国防和基础设施建设的需求。

同时,中国也重视农业和轻工业的发展,以保证食品和日用品的供应。

这一时期的产业结构调整为后来的工业发展奠定了基础,但由于战争和政治动荡的持续存在,工业发展进程仍然受到了很大的阻碍。

三、新中国成立至改革开放:重工业主导的工业体系新中国成立后,中国进一步加大了对重工业的发展,特别是对军工、航空航天、能源等领域的投入。

这一阶段,工业发展主要以满足国家安全和国民经济建设为导向,产业结构也相对集中在重工业领域。

具体而言,中国发展了一系列重要的基础产业,如钢铁、化工、机械、电力等,和农产品加工业、轻工业等。

这种工业体系在一定程度上支撑了中国经济的发展,但也存在一些问题,如资源浪费、环境污染等,导致中国的产业结构不够优化。

四、改革开放以来:多元化产业结构的形成改革开放以来,中国开始逐步引入市场经济机制和外资,推动经济体制改革和产业结构调整。

中国的工业发展逐渐由传统的重工业向以服务业和高技术产业为主的多元化产业结构转变。

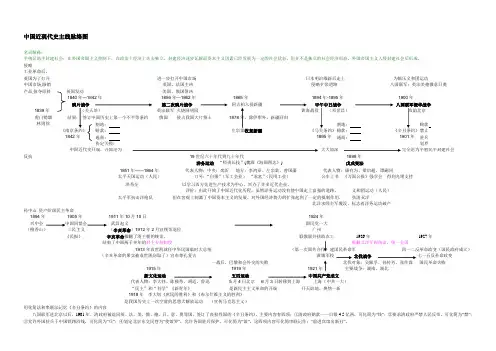

中国近现代史主线脉络图名词解释:半殖民地半封建社会:在外国帝国主义控制下,在政治上经济上失去独立,封建经济逐步瓦解而资本主义因素已经发展为一定的社会状态,但并不是独立的社会经济形态。

外国帝国主义入侵封建社会后形成。

侵略 工业革命后,英国为了打开 进一步打开中国市场 日本明治维新后走上 为镇压义和团运动中国市场,倾销 英国、法国主凶 侵略扩张道路 八国联军:英法美德俄意日奥 产品,掠夺原料 英国发动美国、俄国帮凶1840年—1842年1856年—1862年 1865年 1894年-1895年 1900年鸦片战争 第二次鸦片战争 阿古柏入侵新疆 甲午中日战争 八国联军侵华战争1839年 (关天培) 英法联军 火烧圆明园 黄海战役 (邓世昌) 攻陷北京 虎门销烟 结果: 俄国 侵占我国大片领土 1878年,除伊犁外,新疆回归 林则徐 《南京条约》 左宗棠收复新疆 1842年 1895年 1901年 中国近代史开端,开始沦为 大大加深 完全沦为半殖民半封建社会 反抗 19世纪六十年代到九十年代 1898年 洋务运动 “师夷长技”(魏源《海国图志》) 戊戌变法1851年------1864年 代表人物:中央:奕訢 地方:李鸿章、左宗棠、曾国藩 代表人物:康有为、梁启超、谭嗣同太平天国运动(人民) 口号:“自强”(军工企业) “求富”(民用工业) 公车上书 《万国公报》强学会 得到光绪支持洪秀全 以学习西方先进生产技术为中心,兴办了许多近代企业,评价:由此开始了中国近代化历程。

虽然洋务运动没有使中国走上富强的道路, 义和团运动(人民)太平军抗击洋枪队 但在客观上刺激了中国资本主义的发展。

对外国经济势力的扩张起到了一定的抵制作用。

扶清灭洋北洋水师全军覆没,标志着洋务运动破产 孙中山 资产阶级民主革命 1894年 1905年 1911年10月10日 1924年 兴中会 中国同盟会 武昌起义 国民党一大 (檀香山) 三民主义 (辛亥革命)1912年2月宣统帝退位 广州《民报》 辛亥革命推翻了清王朝的统治, 联俄联共扶助农工 1926年 1927年结束了中国两千多年的君主专制制度 推翻北洋军阀统治,统一全国1913年袁世凯就任中华民国临时大总统 (第一次国共合作)建国民革命军 四一二反革命政变(国民政府成立) (辛亥革命的果实被袁世凯窃取了)宣布尊孔复古 黄埔军校 北伐战争 七一五反革命政变 一战后,巴黎和会外交的失败 北伐对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖 国民革命失败1915年 1919年 1921年 主要战争:湖南、湖北新文化运动 五四运动 中国共产党成立代表人物:李大钊、陈独秀、胡适、鲁迅 5月4日北京 6月3日转移到上海 上海(中共一大)“民主”和“科学”《新青年》 是新民主主义革命的开端 开天辟地、焕然一新 1918年 李大钊《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》 是我国历史上一次空前的思想大解放运动 (宣传马克思主义) 用化简法和串联法记忆《辛丑条约》的内容八国联军进北京以后,1901年,清政府被迫同英、法、美、俄、德、日、意、奥等国,签订了丧权辱国的《辛丑条约》。

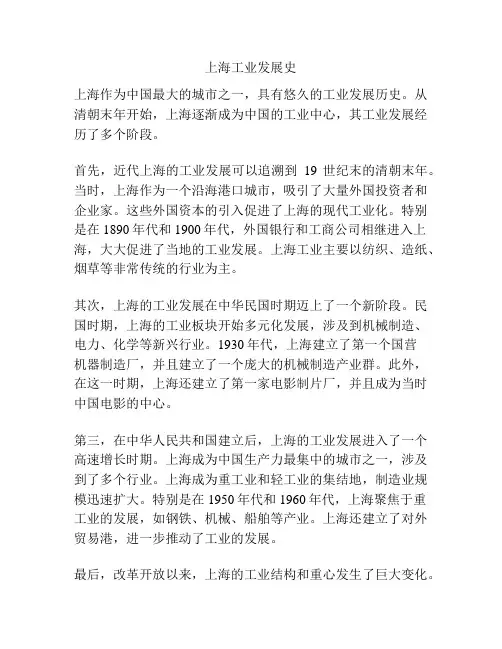

上海工业发展史上海作为中国最大的城市之一,具有悠久的工业发展历史。

从清朝末年开始,上海逐渐成为中国的工业中心,其工业发展经历了多个阶段。

首先,近代上海的工业发展可以追溯到19世纪末的清朝末年。

当时,上海作为一个沿海港口城市,吸引了大量外国投资者和企业家。

这些外国资本的引入促进了上海的现代工业化。

特别是在1890年代和1900年代,外国银行和工商公司相继进入上海,大大促进了当地的工业发展。

上海工业主要以纺织、造纸、烟草等非常传统的行业为主。

其次,上海的工业发展在中华民国时期迈上了一个新阶段。

民国时期,上海的工业板块开始多元化发展,涉及到机械制造、电力、化学等新兴行业。

1930年代,上海建立了第一个国营机器制造厂,并且建立了一个庞大的机械制造产业群。

此外,在这一时期,上海还建立了第一家电影制片厂,并且成为当时中国电影的中心。

第三,在中华人民共和国建立后,上海的工业发展进入了一个高速增长时期。

上海成为中国生产力最集中的城市之一,涉及到了多个行业。

上海成为重工业和轻工业的集结地,制造业规模迅速扩大。

特别是在1950年代和1960年代,上海聚焦于重工业的发展,如钢铁、机械、船舶等产业。

上海还建立了对外贸易港,进一步推动了工业的发展。

最后,改革开放以来,上海的工业结构和重心发生了巨大变化。

1980年代以来,上海逐渐向高新技术和现代服务业转型。

在上海浦东新区的建设下,许多跨国公司进入上海,并带来了先进的科技和管理经验。

上海成为中国最大的金融中心、贸易港口和创新中心之一。

同时,上海在汽车制造、电子信息、生物医药等领域也取得了显著发展。

总的来说,上海的工业发展经历了从传统工业向现代工业的转型过程。

从外国资本引入到国有企业的建设,再到改革开放的转型,上海不断适应时代的需求,不断调整产业结构。

上海的工业发展也在很大程度上推动了中国的现代化进程。

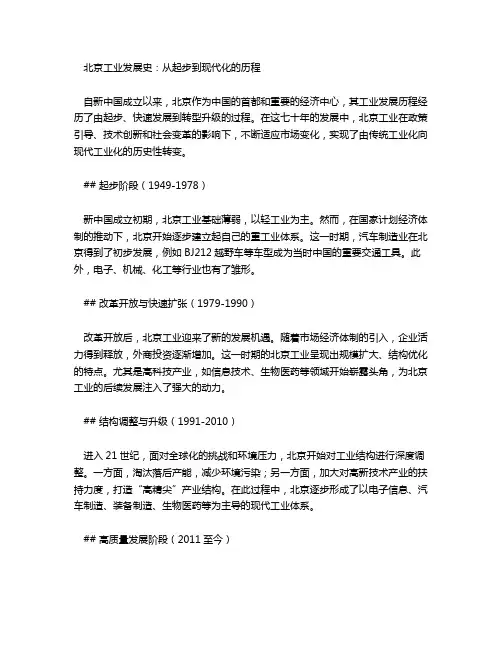

北京工业发展史:从起步到现代化的历程自新中国成立以来,北京作为中国的首都和重要的经济中心,其工业发展历程经历了由起步、快速发展到转型升级的过程。

在这七十年的发展中,北京工业在政策引导、技术创新和社会变革的影响下,不断适应市场变化,实现了由传统工业化向现代工业化的历史性转变。

## 起步阶段(1949-1978)新中国成立初期,北京工业基础薄弱,以轻工业为主。

然而,在国家计划经济体制的推动下,北京开始逐步建立起自己的重工业体系。

这一时期,汽车制造业在北京得到了初步发展,例如BJ212越野车等车型成为当时中国的重要交通工具。

此外,电子、机械、化工等行业也有了雏形。

## 改革开放与快速扩张(1979-1990)改革开放后,北京工业迎来了新的发展机遇。

随着市场经济体制的引入,企业活力得到释放,外商投资逐渐增加。

这一时期的北京工业呈现出规模扩大、结构优化的特点。

尤其是高科技产业,如信息技术、生物医药等领域开始崭露头角,为北京工业的后续发展注入了强大的动力。

## 结构调整与升级(1991-2010)进入21世纪,面对全球化的挑战和环境压力,北京开始对工业结构进行深度调整。

一方面,淘汰落后产能,减少环境污染;另一方面,加大对高新技术产业的扶持力度,打造“高精尖”产业结构。

在此过程中,北京逐步形成了以电子信息、汽车制造、装备制造、生物医药等为主导的现代工业体系。

## 高质量发展阶段(2011至今)近年来,北京坚持创新驱动发展战略,以科技创新为核心,推动工业高质量发展。

北京的工业正在向高端化、智能化、绿色化方向转型。

特别是中关村科技园区的崛起,汇聚了大量的科技创新型企业,使得北京在全球创新网络中的地位日益提升。

总的来说,北京工业发展的历史是一部从无到有、从小到大、从弱到强的奋斗史。

在各个发展阶段,北京始终紧跟时代步伐,积极应对挑战,实现了一次又一次的飞跃。

展望未来,北京将继续推进工业转型升级,致力于建设具有全球影响力的科技创新中心,为中国的经济社会发展做出更大的贡献。

我国工业发展历程中国工业发展有着悠久的历程。

近代工业的起点可以追溯到19世纪末的光绪年间,当时中国开始引进西方的工业技术和设备。

在20世纪初,中国的工业生产逐渐起步。

1911年辛亥革命后,中国进入了民主革命时期,这为国民经济的发展创造了良好的条件。

随后,中国开始兴办工矿企业,开始了工业化的探索。

然而,由于历史原因和国内外各种因素的影响,中国的工业发展相对滞后。

1949年新中国成立后,中国工业发展迎来了显著的转变。

中共领导下的中国政府实施了一系列的工业化政策,包括土地改革、农村集体化、推动国有企业建设等。

这些政策为中国的工业发展提供了有力的支持,并逐渐形成了以重工业为主导的工业体系。

在上世纪50年代和60年代,中国进行了大规模的工业化建设。

重点发展了石油、石化、钢铁、机械等行业,并逐步建立了一批大型工业企业。

这些企业的建设推动了中国工业的快速发展,使中国工业产值和产能大幅提升。

进入上世纪80年代和90年代,中国的工业发展进入了新的阶段。

由于改革开放的推进,中国逐渐引进了大量的外资和先进技术,加速了工业化的进程。

特别是加入世界贸易组织后,中国的工业发展更加迅猛。

制造业成为中国经济增长的主要引擎,中国工业产品走向世界。

21世纪以来,中国的工业发展继续迈上新台阶。

中国政府提出了“制造业强国”和“中国制造2025”等战略目标,加快推进高端制造业的发展。

中国发展了高铁、航空航天、新能源等领域的先进技术和企业,推动了工业的升级和转型。

总的来说,中国工业发展经历了较长的历程,并取得了显著的成就。

从近代工业的起点到现代高端制造业的崛起,中国的工业发展蓬勃兴旺,不断为国家经济增长和社会进步做出贡献。

a b D G!5)p q r s t u工业化是中华民族一百多年来梦寐以求的理想。

近代以来,中国历史有两大主题:民族独立和近代化。

近代化在经济上的表现就是工业化。

工业化是指传统农业社会向现代工业社会转变的过程。

中国人民为了国强民富对工业化进行了长期不懈的探索,地主阶级在“自强”“求富”的口号下掀起了封建性质的洋务运动,中国的工业化开始起步;民族资产阶级在“实业救国”的口号下,发展民族工商业,民族资本主义的工业化得到一定程度发展;无产阶级提出由农业国变为工业国,社会主义的工业化建设逐步加速,取得巨大成就。

下面就从这三个部分介绍中国近现代工业化的进程。

一、中国近代工业化起步:“自强”“求富”———地主阶级的洋务运动第二次鸦片战争后,为解决内忧外患,清政府于19世纪60—90年代掀起了引进西方技术、维护统治的洋务运动。

73(一)洋务运动工业化概况时期企业作用前期(19世纪60—70年代)口号:“自强” 军事工业:安庆内军械所、江南机器制造总局、福州船政局等后期(19世纪70—90年代)口号:“求富”民用工业:轮船招商局、开平煤矿、湖北织布局、汉阳铁厂等1.中国工业化开始起步,中国近代化的军事工业、民用工业、交通运输业发展起来。

2.客观上促进了中国民族资本主义的产生。

3.积累经验,培养技术力量。

4.对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。

(二)洋务运动在工业化方面的特点1.领导阶级:地主阶级。

2.依靠力量:主要是政府投资。

3.企业特点:军事工业:封建性的近代企业,主要由政府出资,官吏经营,衙门式管理,不考虑经济效益。

近代化特征:机器生产。

民用工业:封建性的近代企业,具有一定的资本主义性质。

办厂方式:官办、官督商办、官商合办。

管理方式:封建官僚衙门式管理。

近代化特征:机器生产;具有一定的资本主义性质(有一部分私人投资、以追求利润为目的、雇佣劳动力)。

4.分布特点:集中在沿海地区和长江中下游的通商口岸城市。

六、近现代史(1840年—至今)(一)知识体系1.旧民主主义革命。

(1)19世纪40—70年代。

1)西方国家的侵略活动。

①19世纪40至50年代:两次鸦片战争的发动和不平等条约的签订。

a.中英鸦片战争。

19世纪上半期,西方国家在经历了工业革命后资本主义经济迅速发展,为获得工业生产原料和商品销售市场,加紧对外扩张。

英国为打开中国大门,于1840年借口中国的禁烟运动发动了中英鸦片战争。

战后,以英国为首的西方国家强迫清政府签订了以中英《南京条约》为代表的第一批不平等条约,打开了中国的大门。

b.第二次鸦片战争。

1854年,英、法为进一步扩大市场和侵略权益,提出“修约”要求,在遭到清政府拒绝后,英法于1856年发动了第二次鸦片战争,强迫清政府签订了《天津条约》、《北京条约》等不平等条约,扩大了在华的侵略特权。

沙俄趁机侵占中国北方大片领土,中国领土完整进一步遭到破坏。

中国半殖民地化程度进一步加深。

②19世纪60至70年代:西方资本主义国家对中国侵略和加剧。

a.政治:侵略势力的深入与干涉中国内政外交。

两次鸦片战争后,西方国家根据中英《南京条约》、《天津条约》等不平等条约规定的一系列政治特权,并将其侵略势力伸展到内地和沿海通商口岸地区。

1861午后,随着外国公使进京、总理衙门的设立,西方国家开始干涉和控制中国的内政外交。

与此同时,西方国家还不断在边疆地区制造危机,蚕食我国的边疆领土,扩大侵略势力。

b.经济:经济侵略的加剧与对中国经济控制的开始。

两次鸦片战争后,西方国家的经济侵略势力从东南沿海的通商口岸发展到沿海全线和长江中下游地区。

总理衙门设立后,西方国家控制了中国的海关管理权。

中国通商口岸的开放和经济特权的获得便利了西方国家对中国的商品倾销和原料掠夺。

19世纪60年代后,西方国家对中国的商品倾销和原料掠夺不断加剧,并开始控制中国的经济,逐步将中国变为其原料产地和产品倾销市场。

2)中国社会的变化。

①传统社会结构的初步解体与半殖民地程度的发展。

第19课中国近代民族工业的发展一、选择题1. (·福州)张謇是中国近代的著名实业家、近代儒商的典范。

他以“实业救国”为理想,创办的企业是( )A.轮船招商局B.汉阳铁厂C.湖北织布局D.大生纱厂【答案】D2. (·海南)张謇说:“天之生人也,与草木无异。

若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐朽。

”张謇创办的“有用事业”是( )A.安庆内军械所B.汉阳铁厂C.轮船招商局D.大生纱厂【答案】D3.(·娄底)1922年,北京、上海报纸举办了成功人士民意测验,投票选举“最敬仰人物”,晚清状元张骞得票最高。

张骞高票当选的最重要因素应该是( )A.民主共和观念深入人心B.民族危机不断加深C.对近代民族工业贡献大D.近代报纸非常普及【答案】C4.(·苏州)右图是1820-1840年间,中国一项进口物品的统计图。

请根据这一时段的历史知识作出判断,该物品指的是(C)A.谷物B.棉纱C.鸦片D.茶叶【答案】C5. (·苏州)中国近代民族资本主义工业年均注册工厂(家)出现如右图所示变化的原因包括(D)①清政府的推动②辛亥革命的鼓舞③“实业救国”思想的影响④欧洲列强忙于战争,无暇东顾A.①②③④B.①②③C.①③④D.②③④【答案】D6. (·青岛)下表是中国近代前期商办企业统计表:统计表中数据发生变化的原因有( )①帝国主义暂时放松了对中国经济的掠夺②海外华侨竞相投资③辛亥革命的推动④南京国民政府采取的激励措施A.①②B.②③④C.①②③D.①②③④【答案】C7.(·泰安)阅读下面民国时期中国民族工业发展变化统计表,中国民族工业出现这种变化的主要原因是( )A.清政府鼓励民族工业的发展B.中国民族工业得到大量外国资本C.民族工业打败了列强在华的企业D.列强忙于战争,放松了对中国的经济侵略【答案】D二、非选择题8.(·内江)(12分)阅读材料,回答问题。

中国近现代工业化进程一、中国近代工业化的艰难历程(一)中国近代工业化的提出《资政新篇》:1859年冬,洪仁玕提出改革内政的治国方案──《资政新篇》。

洪仁玕主张在经济上学习西方,发展工商业等,是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案。

(二)洋务企业:中国近代工业化的起步(1)近代军事工业的创办19世纪60年代起,洋务派以“自强”为旗号,采用西方先进生产技术,创办了一批近代军事工业。

比较重要的有曾国藩创设的安庆内军械所、李鸿章成立的江南制造总局、左宗棠开办的福州船政局和崇厚经营的天津机器制造局。

(2)近代民用工业的创办洋务运动后期,为解决军事工业资金、燃料、运输等方面的困难,洋务派打出“求富”的旗号,兴办了一批近代民用工业。

规模较大的有李鸿章在上海开办的轮船招商局和在天津设立的开平煤矿、张之洞在湖北设立的汉阳铁厂和湖北织布局等。

(三)中国资本主义的产生、发展和归宿1.产生(19世纪六七十年代)(1)条件:鸦片战争后,外国资本主义的侵入,一方面摧残了中国资本主义的萌芽,截断了中国资本主义独立发展的道路,另一方面分解着中国自给自足的封建经济,扩大了商品市场和劳动力市场,为中国资本主义的发展提供了某些客观条件和可能。

(2)标志:19世纪六七十年代,中国一些官僚、地主、商人开始引进外国先进的生产技术和机器,投资于近代企业,中国资本主义工业在上海、广东、天津等沿海地区兴起。

如上海发昌机器厂、广东南海县继昌隆缫丝厂、天津贻来牟机器磨坊,都是早期著名的民族资本主义企业。

2.初步发展(19世纪末)甲午中日战争以后,随着帝国主义侵略的加剧,中国社会的自然经济进一步遭到破坏,客观上为民族资本主义的发展提供了条件。

清政府为了扩大税源,解决财政危机,放宽了对民间设厂的限制,中国出现了一个兴办工业的浪潮。

19世纪末,中国民族资本主义有了初步发展。

3.中国民族资本主义的进一步发展(1912—1919年)(1)原因:①辛亥革命推翻了封建专制统治,建立了中华民国,为中国资本主义的发展扫除了一些障碍。

上海近代工业发展史近代以来,上海作为中国最大的经济中心和国际大都市,一直扮演着中国工业发展的重要角色。

上海的近代工业发展经历了从传统手工业到现代工业的转变,见证了中国工业化进程的重要里程碑。

19世纪末,随着外国列强侵略中国,上海成为殖民势力的占领地之一。

外国资本和技术的引进,推动了上海工业的起步。

当时的上海工业主要以纺织业为主,如纺织厂、染料厂等,为上海工业奠定了基础。

20世纪初,上海工业开始迅速发展。

与此同时,上海的航运业也蓬勃发展。

上海的航运业和工业互相促进,形成了独特的产业链。

上海的造船业、钢铁业、机械制造业等迅速崛起,成为上海工业的重要组成部分。

20世纪30年代,上海成为中国最大的工业城市之一。

这一时期,上海的工业结构发生了重要变化,传统的轻工业逐渐向重工业转型。

上海的电力、钢铁、化工等重工业得到了迅猛发展。

同时,上海还建立了一批大型企业,如上海机器厂、上海电机厂等,成为国内外知名的工业品牌。

然而,上海的工业发展在抗战期间受到了严重破坏。

抗战胜利后,上海工业迅速恢复并取得了更大的发展。

上海成为全国重要的工业基地之一,其工业产值占全国的比重逐渐增加。

上海的机械制造、电子信息、汽车制造等行业得到了迅猛发展,成为上海工业的新亮点。

改革开放以后,上海的工业发展进入了一个新的阶段。

上海积极引进国内外先进技术和设备,加快了工业结构的升级换代。

上海的工业向高新技术产业、现代服务业转型,形成了一批高端制造业企业和创新型企业,提升了上海工业的竞争力和核心竞争力。

如今,上海已成为中国最重要的工业中心之一,拥有一批国际知名的工业品牌和企业。

上海的工业产值和工业增加值在全国占比逐年增加,对中国经济的贡献不断提升。

上海的工业发展不仅造福了本地的居民,也为全国的工业发展提供了重要的支撑。

总结起来,上海近代工业发展经历了从起步到发展壮大的过程。

从传统手工业到现代工业,上海的工业结构发生了重要变化。

上海的工业发展不仅推动了本地经济的繁荣,也为中国工业化进程作出了重要贡献。

近现代中国经济的发展历程近现代中国经济的发展历程可以分为以下几个阶段:第一阶段:1840年至1948年这一时期是中国近代史上最为动荡和割裂的时期。

在鸦片战争后,中国签订了一系列不平等条约,迫使中国开放门户,并接受西方列强的控制和剥削。

中国传统经济体系遭到了破坏,国内市场被外国商品所占据。

中国在这一时期主要依赖农业为经济支柱,工业产值贡献较少。

第二阶段:1949年至1978年1949年中华人民共和国成立后,中国开始进行社会主义改造。

在此期间,国家建立了集中计划经济体制,大力发展工业化。

国有企业成为经济的主体,私有经济几乎被消灭。

同时,农业也通过农村集体化改革得到了发展,粮食产量明显增长。

然而,在这一时期,中国的经济增长速度相对较慢,并且经济发展不均衡。

第三阶段:1978年至20世纪末随着1978年改革开放政策的推行,中国经济开始进行市场化改革。

国家逐步引入市场机制,开放国内市场,吸引外资并积极开展对外贸易。

这一时期,中国的经济增长迅猛,特别是经济改革的地区(如广东、浙江)取得了长足的发展。

私营经济逐渐崛起,成为支撑经济增长的重要力量。

同时,农村改革也得到了进一步加强,农民收入有所增长。

第四阶段:21世纪初至今进入21世纪后,中国经济继续保持高速增长。

国家推行了一系列政策,如扩大内需、促进创新、加强基础设施建设等,以推动经济结构转型和可持续发展。

服务业的比重逐渐增加,科技创新能力不断提升。

中国也成为了全球最大的制造大国和商品贸易大国。

然而,中国也面临一些挑战,如环境污染、收入分配不平等等,需要进一步解决。

总的来说,近现代中国经济的发展经历了从封闭自给到市场开放、计划经济到市场经济的转变。

中国经济从一个不发达的农业国迅速崛起为全球第二大经济体,取得了巨大的成就。

然而,在经济发展的同时,也面临着一系列挑战,需要继续进行改革和创新。

近现代工业发展历史及工业发展未来趋势近现代工业发展的历史工业的发展始于18世纪的英国,当时英国的工业革命带来了前所未有的经济增长和社会变革。

这一历史事件标志着人类从农业社会转变为工业社会,并开启了一个新的时代。

在工业革命之后,工业发展迅速,并在19世纪末期达到顶峰。

随着工业的发展,人类社会发生了巨大变化,包括经济结构、生产方式、交通运输、城市化、文化价值观等方面。

20世纪以来,工业发展继续加速,并在二十世纪末期出现了新的工业技术革命,包括信息技术革命、生物技术革命和环境技术革命。

这些技术革命为工业的发展带来了新的机会,并对人类社会产生了深远的影响。

工业发展未来趋势随着全球化的加速和技术的不断进步,工业发展的趋势也在不断发生变化。

未来几十年,工业发展的趋势可能会有如下几个方面:智能制造技术的普及:智能制造是指利用信息技术和自动化技术,使工业生生产过程更加智能化、智能制造技术将在未来的工业发展中发挥越来越重要的作用。

智能制造技术可以提高生产效率,降低成本,提高质量,并使工业生产更加环保。

云计算技术的应用:云计算技术可以使工业企业更加灵活,能够快速响应市场需求的变化。

云计算技术可以帮助工业企业实现数据共享、资源共享和计算资源共享,从而提高生产效率和竞争力。

跨界合作的增多:未来的工业发展将更加注重跨界合作。

工业企业可以与其他行业的企业进行合作,共同开发新的产品和服务,实现资源整合和创新。

环保意识的提高:随着人们对环境保护的重视程度越来越高,工业发展也将越来越注重环保。

未来的工业企业将更加注重节能减排,开发更加环保的产品和生产工艺,以保护地球的生态平衡。

供应链的优化:未来的工业发展也将注重供应链的优化。

工业企业通过优化供应链,可以降低成本,提高效率,更好地应对市场的变化。

供应链的优化可以通过信息化、自动化和供应商管理等方式实现。

总的来看,未来的工业发展将更加注重智能化、环保和供应链的优化。

通过应用新的技术和管理方法,工业可以实现更加高效、环保、创新的发展。