泥石流的形成条件

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:5

形成泥石流所具备的三个条件

1.固体松散物质储备丰富

2.坡面坡度与沟谷纵比降较大,以重力作用为主,土体失稳且供给量大的重力坡,有滑坡

活动或冲刷严重的侵蚀坡,纵比降较大且具有土质沟床的沟谷,最有利于泥石流形成3.可从高强度降水或冰雪融水获得充足的水源供给

泥石流地貌分区

侵蚀区流通区堆积区

鲍温反应系列

玄武岩

河流阶地类型

1 侵蚀阶地。

多发育在山区河谷中,并由基岩构成,其阶地面为河流长期侵蚀而成的切平构造面。

2 堆积阶地。

多分布于河流中下游,全部由冲积物组成,是在谷地展宽并发生堆积,后期下切深度未达到冲积层底部的情况下形成的。

3 基座阶地形成条件与堆积阶地近似,区别在于后期下切深度超过冲积层而进入基岩。

因此阶地上部由冲积物组成,下部则为基岩。

变质作用的因素

温度压力与化学活动性流体

类型

1.动力变质作用角砾岩碎裂岩糜棱岩

2.接触热变质作用斑点板岩角岩大理岩石英岩

3.接触交代变质作用矽卡岩

4.区域变质作用板岩千枚岩片岩片麻岩变粒岩麻粒岩

5.混合岩化作用或超变质作用混合岩混合花岗岩。

泥石流的形成条件及其防治措施心得体会1、概述泥石流是发生在山区及山前地区的一种含有大量泥砂和石块的暂时性急水流。

泥石流常常具有突然暴发、来势凶猛、运动快速、历时短暂之特点,并兼有崩塌、滑坡和洪水破坏的双重作用,其危害程度比单一的崩塌、滑坡和洪水的危害更为广泛和严重。

近年来,我国泥石流有渐趋加重的趋势。

鉴于泥石流的严重危害性,了解泥石流的形成条件及其防治措施是有必要的。

2、泥石流的形成条件2.1地形条件(1)山高沟深,地势陡峻,沟床纵坡大,流域的形状便于水流的汇集。

(2)上游形成区的地形多为三面出口的瓢状或©斗状,地形比较开阔,周Χ山高坡陡,山体破碎,植被生长不良。

这样的地形有利于水和碎屑物质的集中。

(3)中游流通区的地形多为狭窄陡深的峡谷,谷床纵坡大,使泥石流得以迅猛直泻。

(4)下游堆积区的地形为开阔平坦的山前平原或河谷阶地,使碎屑物质有堆积的场所。

2.2地质条件(1)构造:地质构造复杂,断层皱褶发育,新构造活动强烈,地震烈度较高的地区,一般对泥石流的形成有利。

由于这些因素导致地表岩层破碎、滑坡、崩塌、错落等不良地质现象发育,为泥石流的形成提供了丰富的固体物质来源。

(2)岩性:结构疏松软弱、易于风化、节理发育的岩层,或软硬相间成层的岩层易遭受破坏,碎屑物质来源丰富。

2.3水文气象条件(1)水是泥石流的组成部分,又是搬运介质的基本动力。

泥石流的形成与短时间内突然的大量流水密切相关。

突然大量来水有:①强度较大的暴雨;②冰川、积雪的强烈消融;③冲川湖、高山湖、水库等的突然溃决。

(2)水的作用:浸润饱和山坡松散物质的侧蚀掏挖作用产生滑坡、崩塌等,增加了物质来源。

2.4其他条件如人为滥伐山林,造成山坡水土流失;开山采矿、采石弃渣堆积等,往往提供大量物质来源。

开挖隧道时破坏地下的地质平衡条件时等,也会形成泥石流。

上述条件概括起来为:(1)有陡峻便于集水、集物的地形。

(2)有丰富的松散物质。

(3)短时间内有大量水的来源。

泥石流形成条件是什么泥石流形成条件是什么泥石流爆发三要素:提供松散固体物质的物源,提供动力的水和提供适宜运动的地形地貌。

1、松散固体物质:地质构造作用复杂、岩土体破碎、风化作用强烈、新构造运动剧烈、环境破坏等都可为泥石流提供丰富的物源。

一般情况下,物源蓄积需要相对较长的时间,但物源成为泥石流组成部分时往往在相对较短的时间内完成。

2、丰富的水:降水、冰雪融化、河湖、水库决堤等提供的大量水动力是泥石流爆发的动力条件。

物源越小、越松散、坡度越陡,就对爆发泥石流所需的水动力要求越小,反之亦然。

如5.12汶川地震以来,强震区多次爆发大型泥石流,如20XX年9.24、20XX 年7.17、20XX年.8.13、20XX年.7.3、20XX年8.17、20XX年7.10、20XX年.7.8、2019年8.20等(红色为影响更为巨大的)均爆发于降雨丰沛的雨季,形成的了巨大的社会影响。

3、适宜的地形地貌:一般情况下只有饱水的泥石流内摩擦角小于自然坡度就可以形成泥石流的运动。

一个典型的泥石流往往具有形成区、流通区和堆积区三种地貌。

泥石流危害影响泥石流常常具有暴发突然、来势凶猛、迅速之特点。

并兼有崩塌、滑坡和洪水破坏的双重作用,其危害程度比单一的崩塌、滑坡和洪水的危害更为广泛和严重。

它对人类的危害具体表现在四个方面。

据统计,我国有29个省(区)、771个县(市)正遭受泥石流的危害,平均每年泥石流灾害发生的频率为18次╱县,近40年来,每年因泥石流直接造成的死亡人数达3700余人。

据不完全统计,建国后的50多年中,我国县级以上城镇因泥石流而致死的人数已约4400人,并威胁上万亿财产,由此可见泥石流对山区城镇的危害之重。

目前我国已查明受泥石流危害或威胁的县级以上城镇有138个,主要分布在甘肃(45个)、四川(34个)、云南(23个)和西藏(13个)等西部省区,受泥石流危害或威胁的乡镇级城镇数量更大。

对居民点的危害泥石流最常见的危害之一,是冲进乡村、城镇,摧毁房屋、工厂、企事业单位及其他场所设施。

泥石流形成的3个基本条件一、地形条件泥石流是一种由降雨引发的山地自然灾害,其形成离不开特定的地形条件。

以下是泥石流形成所必需的三种地形条件:1. 陡坡泥石流往往发生在陡坡上。

陡坡能够加速水流的下滑速度,使泥石流动能增加。

相比之下,平坦的地表无法给水流足够的动力,因此不容易形成泥石流。

陡坡的存在能让雨水迅速径流,为泥石流的形成提供了条件。

2. 松散的地质构造松散的地质构造,例如疏松的土壤或岩石碎屑,易于被水流冲刷,并形成泥石流。

相比之下,坚硬的地质构造会减缓或阻碍泥石流的形成。

因此,松散的地质构造是泥石流形成的另一个必要条件。

3. 植被减少植被可以稳定土壤和减缓水流,因此植被的减少也是泥石流形成的重要条件之一。

当土地被破坏、林木被砍伐或火灾烧毁时,植被的覆盖率会降低,土壤暴露在外,雨水会迅速冲刷,进而引发泥石流。

植被减少使得土壤更容易被水流冲刷,从而增加了泥石流发生的风险。

二、气候条件气候条件也是泥石流形成的重要因素之一。

以下是泥石流形成所必需的两种气候条件:1. 多雨气候多雨气候是泥石流形成的前提之一。

雨水通过降落到地面上,加速了泥石流的发生和发展。

大量的降水会增加山区的水位,导致山谷溪流水量增大,超过河道容量,进而引发泥石流。

相比之下,少雨的气候条件下,水量较少,泥石流的形成风险相对较低。

2. 强降雨强降雨是泥石流形成的关键条件之一。

当大量降水在短时间内集中下来时,地表无法充分吸收,土壤饱和并且无法再保持其稳定结构。

这样,雨水将迅速渗入土壤中,使得土层变得松散而易于运动,从而导致泥石流的发生。

因此,强降雨是泥石流形成的必备气候条件。

三、人为活动人为活动也能够对泥石流的形成产生影响。

以下是人类活动对泥石流形成的几种可能影响:1. 不合理的土地利用不合理的土地利用可能会增加泥石流的形成风险。

例如,山区过度开发建设、采矿活动过程中没有进行合理防护、大面积的植被砍伐等。

这些活动都会破坏自然环境,使得地形条件与气候条件变得更利于泥石流的形成。

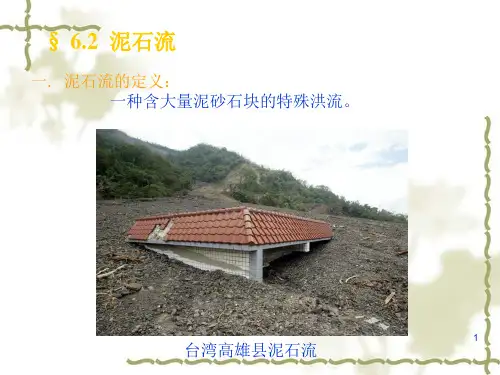

泥石流读书报告土木142陈炜(14134203)一、概述泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。

泥石流具有突然性以及流速快,流量大,物质容量大和破坏力强等特点。

发生泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等,造成巨大损失。

二、泥石流形成条件泥石流的形成必须同时具备三个基本条件,分别是:地形条件、地质条件和气象水文条件。

1.地形条件是泥石流形成的空间条件,对泥石流的制约作用十分明显,其主要方面在于地形形态和坡度是否有利于积蓄疏松固体物质、汇集大量水源和产生快速流动。

每一处泥石流自成一个流域,典型泥石流的流域可划分为形成区、流通区和堆积区2.地质条件决定了松散固体物质来源、组成、结构、补给方式和速度等。

泥石流强烈发育的山区,多是地质构造复杂、岩石风化破碎、新构造运动活跃、地震频发、崩滑灾害多发的地段。

这样的地段,既为泥石流准备了丰富的固体物质来源,也因地形高耸陡峻,高差对比大,为泥石流活动提供了强大的动能优势。

3.泥石流发生的水文气象条件是指暴雨给沟谷区域带来大量的汇聚水。

水既是泥石流的组成部分,又是泥石流的搬运介质。

松散固体物质大量充水达到饱和或过饱和状态后,结构破坏,摩阻力降低,流动性增大,从而与水一起流动形成泥石流。

春夏季节高强度的暴雨使得沟谷的水流和泥石混合形成泥石流,且短时间内突然性的大量沿沟谷喷发出来,冲毁下游的建(构)筑物,造成泥石流灾害。

三、泥石流的分类及地貌1.分类1)按泥石流流域形态分类:标准型泥石流;河谷型泥石流山;坡型泥石流2)按泥石流的物质组成分类:水石流型泥石流;泥石流型泥石流;泥水流型泥石流3)按泥石流体性质分类:粘性泥石流;稀性泥石流2.泥石流的地貌1)泥石流侵蚀地貌:破碎坡;基岩谷;角峰2)泥石流的堆积地貌:泥石流堆积扇;堆积垄岗;堆积龙头;堆积斑3)泥石流的侵蚀-堆积地貌:阶地;葫芦谷;多变谷;缝隙堆积基岩谷四、泥石流的防治1.泥石流的治理措施1)生物措施:泥石流防治的生物措施是包括恢复植被和合理耕牧。

简述泥石流的形成条件及防治措施泥石流是一种危害严重的自然灾害,它的形成需要特定的条件和环境。

下面,我们来简述一下泥石流的形成条件及防治措施。

一、泥石流的形成条件1. 物理条件泥石流的形成需要物理条件,如地势险峻,地面坡度大,易产生坡面滑动,崩塌、滑坡等类型的地质灾害。

2. 水文条件降雨、雪融等水文条件是泥石流形成的必要条件,湿润的环境能够使得山体土壤的黏着力减少,岩石的内部纯度下降,产生岩石崩塌。

3. 地质条件泥石流形成还需要特定的地质条件,如地下水位高、地面土壤可渗透性差、破碎岩层网络等。

二、泥石流的防治措施1.预测监测防控对于地质灾害多发的地区,要建立多次、全方位的防治监测系统。

利用地质雷达、监测卫星等技术手段,实时监测地质灾害的活动情况,对泥石流活动进行预测,采取相应的防治措施。

2.工程治理工程治理是泥石流最有效的防治方法之一,可以采用隧道、堤坝等结构防止泥石流的流动。

墙壁的防护工程可以防止泥石流的堆积,以及减小泥石流造成的破坏。

3.宣传教育公众的防护意识和知识水平非常重要,要启动防治意识和技能水平的改进,增强公众对于自然灾害的防灾意识,加强公众对泥石流的科学认识,提高公众对灾难发生的预警能力。

4.生态治理泥石流形成与自然生态环境密不可分,对山地生态进行合理整治是重要的防治策略。

适当措施的生态治理可以减弱泥石流的形成条件,提高山体环境的质量,减轻自然灾害造成的影响。

综上所述,泥石流是由特定的地理、气候、地质等多种条件共同作用的结果,预测监测、工程治理、宣传教育、生态治理等综合防治措施是预防和减轻泥石流的灾害的有效方法。

造成泥石流的原因

要同时具备三个基本条件才会形成泥石流,流域内要有丰富的松散固体物质,要源源不断的补给泥石流;地形要陡峻,沟床纵坡要较大;在流域中的中上游应有强大的暴雨来提供充沛的水源作为外动力条件。

除了这三个基本条件,加剧泥石流的发生的原因还有人类活动改变自然条件。

1、没有合理开挖

在修建铁路、公路、水渠等工程建筑时没有合理开挖。

有些泥石流就是因为这些因素破坏了山坡表面而形成的。

我们可以举个例子,比如云南省东川至昆明公路的老千沟,它就是因为在修建公路及水渠,使山体破坏,加之1966年犀牛山地震又形成崩塌、滑坡,致使泥石流更加严重。

2、不合理的弃土、弃渣、采石

不合理的弃土、弃渣、采石,是造成泥石流发生的常见原因。

比如在甘川公路西水附近,在1 973年冬在沿公路的沟内开采石料,接着就在1974年的7月18日发生了严重的泥石流,造成15座桥涵淤塞。

3、滥伐乱垦现象严重

滥伐乱垦的后果就是使植被消失,让山坡失去保护,让土体变得疏松,冲沟发育加重水土流失,破坏了山坡的稳定性,造成崩塌、滑坡等促进了泥石流产生的。

早在一千多年前,甘肃省白龙江中游树木苍生、山清水秀,但后来因为伐木烧炭,烧山开荒,森林被破坏,才造成泥石流泛滥。

泥石流的成因根据对泥石流频发地区的观测勘查结果,泥石流的活动强度主要与地形地貌、地质环境和水文气象三个方面的因素有关。

崩塌、滑坡、土壤侵蚀剧烈、岩石风化程度深,则易成为泥石流固体物质的补给源;沟谷长度大、集水面积大、沟床纵向坡降大等因素为泥石流的流通提供了条件,水文气象因素直接提供水动力条件。

综上所述,泥石流的产生主要有以下三大类因素:1、自然因素一般发生泥石流的地区都是地表植被覆盖率低,土壤侵蚀模数相对较大,岩体构造面较发达,坡面陡且长,遇到强度大的降雨,很容易诱发局部山体滑坡,从而产生泥石流顺坡而下。

不同岩体结构面,抗风化能力不同,风化程度也不同,风化程度高的地区,沟谷内松散堆积物和风化剥落物丰富,为泥石流的发生提供了物质来源,吉林省山区的岩体主要以火成岩为主,岩石的种类又以花岗岩和玄武岩居多,地表的花岗岩大多风化强烈、裂隙发育,玄武岩柱状节理也十分发育,这些特殊的地质条件都为泥石流的发生提供了大量的物质来源。

这里我们从一个重要的指标中找到规律,即土壤侵蚀模数。

土壤侵蚀模数是指每平方千米年产生的土壤侵蚀总量。

需要观测及计算获得。

在我国乃至国外是评价某地生态环境现状的重要指标之一,通过观测其变化,不但可以反映当地的生态环境现状,还可以为预防泥石流的发生提供科学依据。

实验证明,随着土壤侵蚀的加强,也在增加,极易引起沟谷侵蚀发育,从而促进加剧山崩、滑坡和泥石流灾害的形成和发展,被剥蚀的泥土、砂石同时也为泥石流的发生提供了充足的物质来源。

资料表明,根据土壤侵蚀分级情况,当>5000t/(km2・a)时,只要坡度、降雨量和持续时间满足泥石流产生的三大因素,便极易产生泥石流,应重点加强监测,提前预警,启动相关预案。

2、人为因紊生态环境遭到人为破坏,地表植被被破坏,采取极其低下的不科学的耕作方式或进行生产建设活动,造成水土流失。

由于植被根系可以固定土壤,在植被被破坏后,坡面降水很容易形成径流并且逐渐形成侵蚀沟,久而久之,侵蚀沟不断发展,坡面被侵蚀沟纵横相切,遇到强度大的降雨,大量泥沙、石块等固体物质和洪水混合下泄,从而发生泥石流。

泥石流的形成因素1、地形:沟谷,而不是脊背。

(山谷,而不是山脊)。

2、坡度:5%35%。

低于5%,不能加速流动;高于35%,不能积聚土壤、水分。

纵向(从山顶到山脚)坡度如此,横向(两侧山脊到沟谷中心线)坡度也如此。

3、长度:沟谷长度大于1公里,否则加速不够。

4、宽度:沟谷平均宽度(两侧山脊之间)大于300米,否则水土不够。

5、形状:沟谷纵向顺直,拐弯少,弯度小,有利于加速。

6、气候:冬春降水少,地表干燥疏松;夏季偶然暴雨,冲刷力大。

7、植被:植被稀少,根系枯干,不能抓住土壤;枯枝落叶少,不能降低地表水分蒸发。

8、地质:地表多为土壤、碎石,非石质;地震频发,地表松垮。

9、水源:上游水库为了卖水、发电,旱季保水不放水,汛期保坝才放水,加剧了春季的干旱、夏季的暴雨。

10、过程:偶遇暴雨,把疏松的地表冲散,在纵长、宽大的沟谷内汇集(流域面积超过x平方公里),水、土、碎石混成的流体总量超过x万立方米(龙头厚度必须超过x米),在坡度惯性作用下加速奔流,流速超过x米每秒,结果形成泥石流。

二、泥石流防治容易发生泥石流的沟谷,修建像篱笆墙一样的挡土坝,把泥土沙石拦下,让多余(饱和)的水分渗出流走。

这样可以淤成平原,以后可以绿化,彻底根除泥石流。

在山谷中修路建桥,下部也可以附加坝的功能,要把桥与坝结合起来建设,交通与水利不要各自顾各自。

能够渗水、透水、漫水的缓坡低坝,汛期能够通过洪水、拦住泥沙,旱季能够留住水分、滋润植被。

再大的洪水、泥石流也冲不垮。

通车的坝,两侧可以绿化。

不通车的、孤立的坝,应当全部绿化,甚至栽种喜水的大树,以加固坝的稳定性。

三、利用泥石流泥石流发生之后,淤泥不要清除,反而要围挡起来,稳定住泥土,形成一块平原。

堰塞湖不要疏通,这是天然的水库,省却了建造费用。

四、水库管理由国家出台政策,要求各地水库在干旱季节必须放水,并具体界定其保留的最低水位线与最迟放水时间。

旱季放水,既支持了抗旱,又腾出了库容,为汛期拦蓄洪水、预防泥石流做好了准备。

1

1

泥石流发生的时空规律与发生条件

泥石流发生的时间与空间规律

我国泥石流的暴发主要是受连续降雨、暴雨,尤其是特大暴雨集中降雨的激发。

因此,泥石流发生的时间规律是与集中降雨时间规律相一致,具有明显的季节性。

一般发生在多雨的夏秋季节。

因集中降雨的时间的差异而有所不同。

四川、云南等西南地区的降雨多集中在6-9月,因此、西南地区的泥石流多发生在6-9月;而西北地区降雨多集中在6、7、8三个月,尤其是7、8两个月降雨集中,暴雨强度大,因此西北地区的泥石流多发生在7、8两个月。

据不完全统计,发生在这两个月的泥石流灾害约占该地区全部泥石流灾害的90%以上。

泥石流的形成条件

1.【触发条件】:绵雨、暴雨,融雪、江河溃决等水流持续作用,使基本条件中的某一条件超过稳定强度。

2.【物质条件】:松散碎屑物质、水分的储量和来源充足。

3.【地形条件】:山高沟深,地形陡峻,沟床纵度降大,流成形状便于水流汇集。

泥石流发生的时空规律与发生条件。

摘要: 泥石流是发生在山区及山前地区的一种含有大量泥砂和石块的暂时性急水流。

它的发生受很多条件的制约,是山地常发地质灾害之一。

本文对泥石流的形成条件、对工程的影响以及防治措施进行了阐述。

关键词:泥石流;形成条件;防治措施中图分类号:文献标识码: a 文章编号:我国是一个多山的国家,泥石流地质灾害频发。

泥石流是指沟谷坡地的大量泥沙、石块等固体物质在洪水作用下的混合流动。

泥石流是物源、地形地质地貌、降雨等因子非协同异变耦合作用的必然结果。

其具有突发性强、历时短的特点,破坏力极大。

1、泥石流的形成条件泥石流的形成必须同时具备3个基本条件:①有利于贮集、运动和停淤的地形地貌条件;②有丰富的松散土石碎屑固体物质来源;③短时间内可提供充足的水源和适当的激发因素。

地形地貌条件地形条件制约着泥石流形成、运动、规模等特征。

主要包括泥石流的沟谷形态、集水面积、沟坡坡度与坡向和沟床纵坡降等。

典型泥石流分为形成、流通、堆积等3个区,沟谷也相应具备3种不同形态。

上游形成区多3面环山、一面出口状,漏斗状或树叶状,地势比较开阔,周围山高坡陡,植被生长不良,有利于水和碎屑固体物质聚集;中游流通区的地形多为狭窄陡深的狭谷,沟床纵坡降大,使泥石流能够迅猛直泻;下游堆积区的地形为开阔平坦的山前平原或较宽阔的河谷,使碎屑固体物质有堆积场地。

沟床纵坡降是影响泥石流形成、运动特征的主要因素。

沟床纵坡降越大,越有利于泥石流的发生,但比降在10%~30%的发生频率最高,5%~10%和70%~40%的其次,其余发生频率较低。

坡面地形是泥石流固体物质的主要源地之一,其作用是为泥石流直接提供固体物质。

沟坡坡度是影响泥石流的固体物质的补给方式、数量和泥石流规模的主要因素。

集水面积较小的沟谷易发生泥石流,面积为~10者最易发生,50以上者较少。

岩石来源在泥石流形成区,大多数岩石为粉砂岩、细砂岩、砂砾岩、石英砂砾岩、页岩、砂质页岩、浅变质石英砂岩。

这些岩石均属于碎屑岩,性脆、化学物质稳定、物理风化作用强烈。

泥石流的形成条件一、泥石流的形成条件泥石流的形成,必须同时具备三个基本条件:1、有利于贮集、运动和停淤的地形地貌条件;2、有丰富的松散土石碎屑固体物质来源;3、短时间内可提供充足的水源和适当的激发因素。

(一)地形地貌条件地形条件制约着泥石流形成、运动、规模等特征。

主要包括泥石流的沟谷形态、集水面积、沟坡坡度与坡向和沟床纵坡降等。

1、沟谷形态典型泥石流分为形成、流通、堆积等三个区,沟谷也相应具备三种不同形态。

上游形成区多三面环山、一面出口的状、漏斗状或树叶状,地势比较开阔,周围山高坡陡,植被生长不良,有利于水和碎屑固体物质聚集;中游流通区的地形多为狭窄陡深的狭谷,沟床纵坡降大,使泥石流能够迅猛直泻;下游堆积区的地形为开阔平坦的山前平原或较宽阔的河谷,使碎屑固体物质有堆积场地。

2、沟床纵坡降沟床纵坡降是影响泥石流形成、运动特征的主要因素。

一般来讲,沟床纵坡降越大,越有利于泥石流的发生,但比降在10%-30%的发生频率最高,5%-10%和30%-40%的其次,其余发生频率较低。

3、沟坡坡度坡面地形是泥石流固体物质的主要源地一,其作用是为泥石流直接供固体物质。

沟坡坡度是影响泥石流的固体物质的补给方式、数量和泥石流规模的主要因素。

一般有利于提供固体物质的沟谷坡度,在我国东部中低山区为10-30度,固体物质的补给方式主要是滑坡和坡洪堆积土层,在西部高中山区多为30-70度,固体物质和补给方式主要是滑坡、崩塌和岩屑流。

4、集水面积泥石流多形成在集水面积较小的沟谷,面积为0.5-10平方公里者最易产生,小于0.5-平方公里和10-50平方公里其次,发生在汇水面积大于50平方公里以上者较少。

5、斜坡坡向斜坡坡向对泥石流的形成、分布和活动强度也有一定影响。

阳坡和阴坡比较,阳坡上有降水量较多,冰雪消融快,植被生长茂盛,岩石风化速度快、程度高等有利条件,故一般比阴坡发育。

如我国东西走向的秦岭和喜马拉雅山的南坡上产生的泥石流比北坡要多得多。

说明川滇黔交界处多发泥石流灾害的自然条件川、滇、黔交界处多发泥石流灾害的自然条件主要包括以下方面:

1. 气候条件:该区域属于亚热带季风气候,年降水量大,夏季多暴雨。

这种降水丰富且强度大的气候特点,为泥石流的形成提供了充足的水源。

2. 地质条件:地壳运动活跃,岩层中断裂和断层发育,岩石破碎,地表多碎屑物质。

这些因素使得地表物质容易受到侵蚀和搬运,进而形成泥石流。

3. 地形条件:地势起伏大,山地坡度较大,相对高差大。

这种地形特点使得水流更容易冲刷和搬运地表物质,导致泥石流的发生。

4. 水文条件:地表径流量大,河流流速快。

这样的水文环境能够为泥石流提供持续的水动力来源。

5. 土壤条件:该区域土质疏松,易于受到水流的侵蚀和搬运,增加了泥石流发生的可能性。

6. 植被条件:植被稀疏,缺乏足够的植被覆盖来固定土壤和减缓水流。

这也使得地表物质更容易受到水流的作用而形成泥石流。

综合以上分析,川、滇、黔交界处的自然条件多种因素相互作用,导致该区域多发泥石流灾害。

这些自然条件包括了气候、地质、地形、水文、土壤和植被等方面,它们的相互作用和影响是导致泥石流灾害的重要原因。

个人收集整理仅供参考学习泥石流的形成原因是、将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流,它的面积、体积和流量都较大,而滑坡是经稀释土质山体小面积的区域,典型的泥石流由悬浮着粗大固体碎屑物并富含粉砂及粘土的粘稠泥浆组成。

在适当的地形条件下,大量的水体浸透流水山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。

泥石流是一种灾害性的。

通常泥石流爆发突然、来势凶猛,可携带巨大的石块。

因其高速前进,具有强大的能量,因而破坏性极大。

泥石流流动的全过程一般只有几个小时,短的只有几分钟。

泥石流是一种广泛分布于世界各国一些具有特殊地形、地貌状况地区的自然灾害,是山区沟谷或山地坡面上,由暴雨、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。

泥石流大多伴随山区洪水而发生。

它与一般洪水的区别是洪流中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量最少为15%,最高可达80%左右,因此比洪水更具有破坏力。

文档来自于网络搜索泥石流的主要危害是冲毁城镇、企事业单位、工厂、矿山、乡村,造成人畜伤亡,破坏房屋及其他工程设施,破坏农作物、林木及耕地。

此外,泥石流有时也会淤塞河道,不但阻断航运,还可能引起。

影响泥石流强度的因素较多,如泥石流容量、流速、流量等,其中泥石流流量对泥石流成灾程度的影响最为主要。

此外,多种人为活动也在多方面加剧这上述因素的作用,促进泥石流的形成。

文档来自于网络搜索泥石流经常发生在峡谷地区和地震火山多发区,在暴雨期具有群发性。

它是一股泥石洪流,瞬间爆发,是山区最严重的自然灾害文档来自于网络搜索1 / 1。

泥石流的形成原因

泥石流是暴雨、洪水将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流,它的面积、体积和流量都较大,而滑坡是经稀释土质山体小面积的区域,典型的泥石流由悬浮着粗大固体碎屑物并富含粉砂及粘土的粘稠泥浆组成。

在适当的地形条件下,大量的水体浸透流水山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。

泥石流是一种灾害性的地质现象。

通常泥石流爆发突然、来势凶猛,可携带巨大的石块。

因其高速前进,具有强大的能量,因而破坏性极大。

泥石流流动的全过程一般只有几个小时,短的只有几分钟。

泥石流是一种广泛分布于世界各国一些具有特殊地形、地貌状况地区的自然灾害,是山区沟谷或山地坡面上,由暴雨、冰雪融化等水源激发的、含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。

泥石流大多伴随山区洪水而发生。

它与一般洪水的区别是洪流中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量最少为15%,最高可达80%左右,因此比洪水更具有破坏力。

泥石流的主要危害是冲毁城镇、企事业单位、工厂、矿山、乡村,造成人畜伤亡,破坏房屋及其他工程设施,破坏农作物、林木及耕地。

此外,泥石流有时也会淤塞河道,不但阻断航运,还可能引起水灾。

影响泥石流强度的因素较多,如泥石流容量、流速、流量等,其中泥石流流量对泥石流成灾程度的影响最为主要。

此外,多种人为活动也在多方面加剧这上述因素的作用,促进泥石流的形成。

泥石流经常发生在峡谷地区和地震火山多发区,在暴雨期具有群发性。

它是一股泥石洪流,瞬间爆发,是山区最严重的自然灾害。

泥石流的形成条件及其防治措施

【摘要】近年来,随着经济的发展,特别是随着改革开放的不断深入,我国的经济建设取得了巨大的进步。

在经济发展的同时,我国的生态环境也在遭受着巨大的挑战。

泥石流正是在自然条件以及人为条件的基础上发生的。

笔者结合自己的研究,对于泥石流的形成条件以及防治措施进行分析。

【关键字】泥石流,形成条件,防治措施

一.前言

泥石流是一种比较严重的自然灾害,特别是在山地地区,强降雨再加上植被的破坏,致使其很容易发生泥石流灾害。

因此,这就有必要加强对泥石流的形成条件以及防治措施的研究。

二.泥石流类型及其特征

1.山坡型泥石流

山坡型泥石流主要沿山坡坡面上的冲沟发育。

沟谷短、浅、沟床纵坡常与山坡坡度接近。

泥石流流程短,有时无明显的流通区。

固体物质来源主要为沟岸塌滑或坡面侵蚀。

2.沟谷型泥石流

沟谷型泥石流沟谷明显,长度较大,有时切穿多道次级横向山梁,个别甚至切穿分水岭。

形成区、流通区、沉积区明显,固体物质来源主要为流域崩塌、滑坡、沟岸坍塌、支沟洪积扇等。

3.标准型泥石流

具有明显的形成、流通、沉积三个区段。

形成区多崩塌、滑坡等不良地质现象,地面坡度陡峻;流通区较稳定,沟谷断面多呈“V”形。

沉积区一般呈扇形,沉积物棱角明显。

该型泥石流破坏能力强,规模较大。

三.泥石流的识别

1.物源依据

泥石流的形成,必须有一定量的松散土、石参与。

所以,沟谷两侧山体破碎、疏散物质数量较多,沟谷两边滑坡、垮塌现象明显,植被不发育,水土流失、坡面侵蚀作用强烈的沟谷,易发生泥石流。

2.地形地貌依据

能够汇集较大水量、保持较高水流速度的沟谷,才能容纳、搬运大量的土、石。

沟谷上游三面环山、山坡陡峻,沟域平面形态呈漏斗状、勺状、树叶状,中游山谷狭窄、下游沟口地势开阔,沟谷上下游高差大于300 m,沟谷两侧斜坡坡度大于25°的地形条件,有利于泥石流形成。

3.水源依据

水为泥石流的形成提供了动力条件。

局地暴雨多发区域,有溃坝危险的水库、塘坝下游,冰雪季节性消融区,具备在短时间内产生大量流水的条件,有利于泥石流的形成。

其中,局地性暴雨多发区,泥石流发生频率最高。

如果一条沟在物源、地形、水源三个方面都有利于泥石流的形成,这条沟就一定是泥石流沟。

但泥石流发生频率、规模大小、粘稠程度,会随着上述因素的变化而发生变化。

已经发生过泥石流的沟谷,其后仍有发生泥石流的危险。

四.泥石流的形成条件

泥石流的形成必须同时具备三个基本条件,分别是:地形条件、地质条件和气象水文条件。

1.地形条件

地形条件是泥石流形成的空间条件,对泥石流的制约作用十分明显,其主要方面在于地形形态和坡度是否有利于积蓄疏松固体物质、汇集大量水源和产生快速流动。

每一处泥石流自成一个流域,典型泥石流的流域可划分为形成区、流通区和堆积区(见图1)。

(1)泥石流形成区:多为三面环山,一面出口的半圆型宽阔地段,周围山坡陡峻,多为30°~60°的陡坡。

其面积大者可达数十平方公里。

坡体往往光秃破碎,无植被覆盖,斜坡常被冲沟切割,且有崩塌、滑坡发育。

这样的地形条件有利于汇集周围山坡上的水流和固体物质。

(2)泥石流流通区:泥石流流通区是泥石流搬运通过地段。

多为狭窄而深切的峡谷或冲沟,谷壁陡峻而坡降较大,且多陡坎和跌水。

泥石流进入本区后具有极强的冲刷能力,将沟床和沟壁上的土石冲刷下来携走。

当流通区纵坡陡长而顺直时,泥石流流动畅通,可直泻而下,造成很大危害。

反之,则由于易堵塞停积或改道,因而削弱了能量。

(3)泥石流堆积区:泥石流堆积区是为泥石流物质的停积场所,一般位于山口

外或山间盆地边缘、地形较平缓之地。

由于地形豁然开阔平坦,泥石流的动能急剧变小,最终停积下来,形成扇形、锥形或带形的堆积体,即洪积扇。

当洪积扇稳定而不再扩展时,泥石流的破坏力减缓而至消失。

2.地质条件

地质条件决定了松散固体物质来源、组成、结构、补给方式和速度等。

泥石流强烈发育的山区,多是地质构造复杂、岩石风化破碎、新构造运动活跃、地震频发、崩滑灾害多发的地段。

这样的地段,既为泥石流准备了丰富的固体物质来源,也因地形高耸陡峻,高差对比大,为泥石流活动提供了强大的动能优势。

3.水文气象条件

泥石流发生的水文气象条件是指暴雨给沟谷区域带来大量的汇聚水。

水既是泥石流的组成部分,又是泥石流的搬运介质。

松散固体物质大量充水达到饱和或过饱和状态后,结构破坏,摩阻力降低,流动性增大,从而与水一起流动形成泥石流。

春夏季节高强度的暴雨使得沟谷的水流和泥石混合形成泥石流,且短时间内突然性的大量沿沟谷喷发出来,冲毁下游的建(构)筑物,造成泥石流灾害。

4.人类工程活动的影响

人类工程活动不当可促使泥石流发生、发展或加剧其危害。

滥伐乱垦会使植被消失、山坡失去保护、土体疏松、冲沟发育,大大加重水土流失,进而山坡稳定性破坏,滑坡、崩塌等不良地质现象发育,结果就很容易产生泥石流,甚至那些已退缩的泥石流又有重新发展的可能。

修建铁路、公路、水渠以及其他工程建筑的不合理开挖,不合理的弃土、弃渣、采石等也可能形成泥石流。

五.防治措施分析

1.预防措施

禁止在流域内进行滥砍滥伐,保护植被。

严禁在坡度大于25°的地区进行垦荒种地。

在山坡上修建工程时,要保持边坡的稳定,并且对施工的弃土、弃渣采取水保措施,不能人为造成水土流失、崩滑等固体物质来源。

2.生物措施

在城区后山流域的水源区,采用封山护林育草,涵养水源,以减少暴雨径流,保持水土。

在泥石流形成区,通过营造不同类型的森林,保护、发展灌木林和草本植被,提高地表覆盖率,辅以冲沟沟头防护,沟内建生物谷坊群,坡地改梯地,陡坡

地退耕还林,发展水平埝地,打地边埂,修集水沟、排水沟等农业土壤改良措施,建立较为完善的山地农业工程与泥石流生物防御体系,既保障农业生产,又改善山区生态环境,提高防治区的经济效益(发展用材林、薪炭林、经济林等)。

通过有计划、有措施的组织活动,变泥石流防治工作为群众的自觉行动,进行长期治理。

3.农业措施

农业措施有退耕还林、等高耕作、滑坡体上水田变旱地、开发利用泥石流堆积扇等。

城区后山区域主要是在防治区内现有耕地中,对大量的坡耕地逐步进行改造,即陡坡退耕还林,缓坡地等高耕作。

4.危险度区划和预测预报措施

泥石流的预防和治理措施开展泥石流危险度区划和预测预报,在泥石流易发山区划分出危险区与安全区,避开在危险区建设;建立泥石流预警站(点),开展监测和预警工作;危险地段设置警示牌,提醒过往行人、车辆注意安全;建立反应快速、机动灵活、保障有力的救灾抢险系统,泥石流灾害发生后及时开展紧急救援。

六.结束语

综上所述,加强对泥石流形成条件以及防治措施的分析和研究,对于预防泥石流灾害的发生具有十分重要的作用。

参考文献:

[1]赵洪某矿山排土场泥石流形成机理及其防治对策研究昆明理工大学2008-05-01 硕士

[2]邴国林“5.12”汶川特大地震后映汶公路沿线地质灾害发育特征及防治措施研究成都理工大学 2012-05-01 硕士

[3]吕昌森; 李波浅谈泥石流的形成条件及防治措施科技风 2011-12-15 期刊

[4]吴占凯陕南滑坡、泥石流的形成条件及防治措施水土保持通报1985-05-01 期刊

[5]王念秦黄土滑坡发育规律及其防治措施研究成都理工大学2004-04-01 博士

[6]赵学宏汶川震区清平乡文家沟泥石流形成条件与特征分析成都理工大

学 2012-05-01 硕士。