古代常用的四种纪年法

- 格式:docx

- 大小:12.64 KB

- 文档页数:1

古代常用的三种纪年法

古代常用的三种纪年法包括干支纪年、年号纪年和王公年次纪年。

干支纪年:干支纪年是中国传统的一种纪年方式,采用天干和地支的组合来表示年份。

天干有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,天干和地支组合在一起,循环周期为60年。

这种纪年法在中国历史上广泛使用,至今仍然有一定的影响力。

年号纪年:年号纪年是指以每位君主在位期间所使用的年号来纪年。

在中国历史上,许多朝代都会根据君主的意愿或象征意义来制定年号,以便区分不同时期。

例如,明朝的洪武、嘉靖,清朝的康熙、乾隆等。

年号纪年法在中国历史上有着重要的地位,也是研究历史和年代的重要依据之一。

王公年次纪年:王公年次纪年是指以君主或贵族的名字和年次来纪年。

在古代,一些地区的王公贵族会使用自己的名字和年次来纪年,用于标志重要事件或记录历史。

这种纪年法主要在一些特定的地方或朝代中使用,相对较为局限。

这三种纪年法在古代中国的历史中起到了重要的作用,帮助人们记录时间、识别年代和研究历史事件。

每一种纪年法都有其独特的特点和应用范围,在不同的时期和地区都发挥了重要的作用。

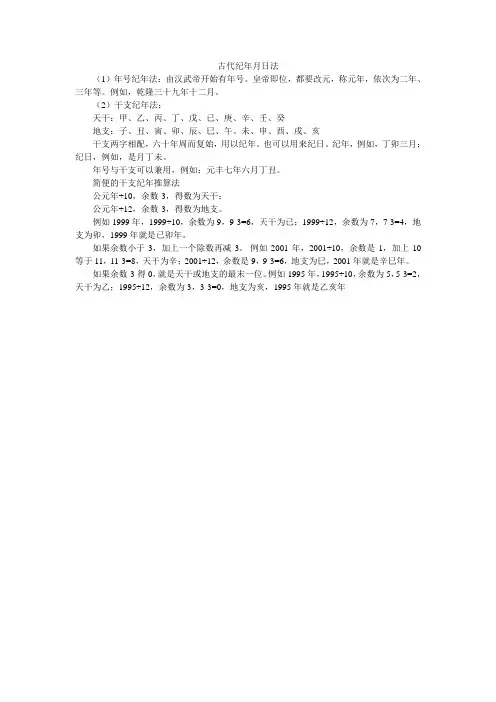

古代纪年月日法

(1)年号纪年法:由汉武帝开始有年号。

皇帝即位,都要改元,称元年,依次为二年、三年等。

例如,乾隆三十九年十二月。

(2)干支纪年法:

天干:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸

地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

干支两字相配,六十年周而复始,用以纪年。

也可以用来纪日。

纪年,例如,丁卯三月;纪日,例如,是月丁未。

年号与干支可以兼用,例如:元丰七年六月丁丑。

简便的干支纪年推算法

公元年÷10,余数-3,得数为天干;

公元年÷12,余数-3,得数为地支。

例如1999年,1999÷10,余数为9,9-3=6,天干为已;1999÷12,余数为7,7-3=4,地支为卯,1999年就是已卯年。

如果余数小于3,加上一个除数再减3。

例如2001年,2001÷10,余数是1,加上10等于11,11-3=8,天干为辛;2001÷12,余数是9,9-3=6,地支为巳,2001年就是辛巳年。

如果余数-3得0,就是天干或地支的最末一位。

例如1995年,1995÷10,余数为5,5-3=2,天干为乙;1995÷12,余数为3,3-3=0,地支为亥,1995年就是乙亥年。

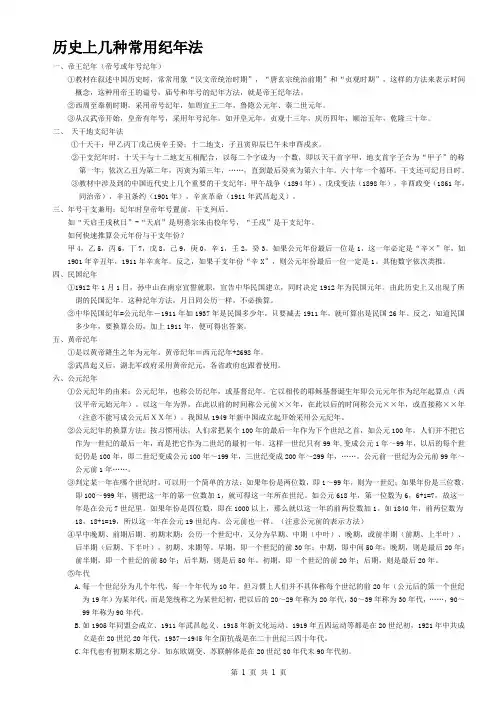

历史上几种常用纪年法一、帝王纪年(帝号或年号纪年)①教材在叙述中国历史时,常常用象“汉文帝统治时期”,“唐玄宗统治前期”和“贞观时期”,这样的方法来表示时间概念,这种用帝王的谥号,庙号和年号的纪年方法,就是帝王纪年法。

②西周至秦朝时期,采用帝号纪年,如周宣王二年,鲁隐公元年、秦二世元年。

③从汉武帝开始,皇帝有年号,采用年号纪年。

如开皇元年,贞观十三年,庆历四年,顺治五年,乾隆三十年。

二、天干地支纪年法①十天干:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸;十二地支:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

②干支纪年时,十天干与十二地支互相配合,以每二个字成为一个数,即以天干首字甲,地支首字子合为“甲子”的称第一年,依次乙丑为第二年,丙寅为第三年,……,直到最后癸亥为第六十年。

六十年一个循环。

干支还可纪月日时。

③教材中涉及到的中国近代史上几个重要的干支纪年:甲午战争(1894年),戊戌变法(1898年),辛酉政变(1861年,同治帝),辛丑条约(1901年),辛亥革命(1911年武昌起义)。

三、年号干支兼用:纪年时皇帝年号置前,干支列后。

如“天启壬戌秋日”-“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年。

如何快速推算公元年份与干支年份?甲4,乙5,丙6,丁7,戊8,己9,庚0,辛1,壬2,癸3。

如果公元年份最后一位是1,这一年必定是“辛×”年,如1901年辛丑年,1911年辛亥年。

反之,如果干支年份“辛X”,则公元年份最后一位一定是1。

其他数字依次类推。

四、民国纪年①1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国建立,同时决定1912年为民国元年。

由此历史上又出现了所谓的民国纪年。

这种纪年方法,月日同公历一样,不必换算。

②中华民国纪年=公元纪年-1911年如1937年是民国多少年,只要减去1911年,就可算出是民国26年。

反之,知道民国多少年,要换算公历,加上1911年,便可得出答案。

五、黄帝纪年①是以黄帝降生之年为元年。

中国古代的纪年法

中国古代的纪年法有很多种,其中最为常见和广泛使用的是农历和皇帝年号两种。

1. 农历纪年:中国古代使用的农历是一种以月亮运行周期为基础的日历系统。

在农历纪年法中,年份是根据农历的年份来计算的,每年农历有12个月,每个月的天数不固定。

农历纪年法最早可以追溯到公元前14世纪的商朝时期,至今仍然在一些传统节日和民间习俗中使用。

2. 皇帝年号纪年:自秦始皇统一中国起,中国的君主们开始采用年号作为纪年的方式。

每当新的君主登基,都会根据其个人喜好、政治意义或其他原因取一个年号,用于标志该年的纪年。

这种纪年法在中国历史上延续了两千多年,直到20世纪初的辛亥革命时期结束。

除了农历和皇帝年号,中国古代还有一些其他的纪年法,如太阳历(阳历)纪年、干支纪年等。

这些纪年法各有特点,都在一定程度上影响了中国古代历史和文化的发展。

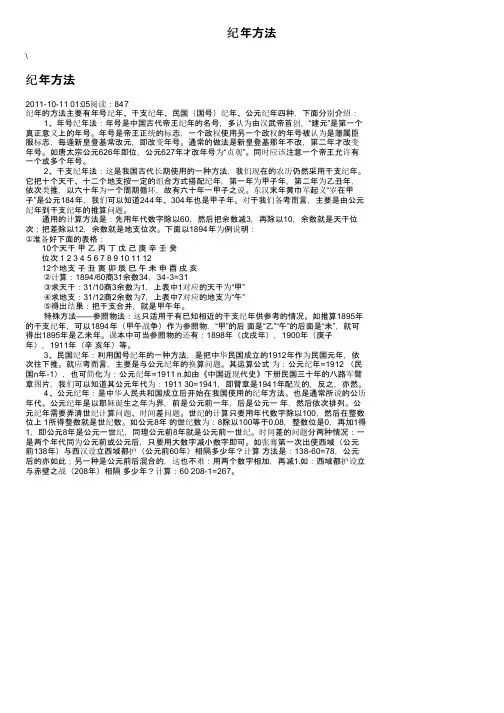

纪年方法\纪年方法2011-10-11 01:05阅读:847纪年的方法主要有年号纪年、干支纪年、民国(国号)纪年、公元纪年四种,下面分别介绍: 1、年号纪年法:年号是中国古代帝王纪年的名号,多认为由汉武帝首创,“建元”是第一个真正意义上的年号。

年号是帝王正统的标志,一个政权使用另一个政权的年号被认为是藩属臣服标志,每逢新皇登基常改元,即改变年号。

通常的做法是新皇登基那年不改,第二年才改变年号。

如唐太宗公元626年即位,公元627年才改年号为“贞观”。

同时应该注意一个帝王允许有一个或多个年号。

2、干支纪年法:这是我国古代长期使用的一种方法,我们现在的农历仍然采用干支纪年。

它把十个天干、十二个地支按一定的组合方式搭配纪年,第一年为甲子年,第二年为乙丑年,依次类推,以六十年为一个周期循环,故有六十年一甲子之说。

东汉末年黄巾军起义“岁在甲子”是公元184年,我们可以知道244年、304年也是甲子年。

对于我们备考而言,主要是由公元纪年到干支纪年的推算问题。

通用的计算方法是:先用年代数字除以60,然后把余数减3,再除以10,余数就是天干位次;把差除以12,余数就是地支位次。

下面以1894年为例说明:①准备好下面的表格: 10个天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 位次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12个地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 ②计算:1894/60商31余数34,34-3=31 ③求天干:31/10商3余数为1,上表中1对应的天干为“甲” ④求地支:31/12商2余数为7,上表中7对应的地支为“午” ⑤得出结果:把干支合并,就是甲午年。

特殊方法——参照物法:这只适用于有已知相近的干支纪年供参考的情况。

如推算1895年的干支纪年,可以1894年(甲午战争)作为参照物,“甲”的后面是“乙”“午”的后面是“未”,就可得出1895年是乙未年。

课本中可当参照物的还有:1898年(戊戌年),1900年(庚子年),1911年(辛亥年)等。

古代纪年月日时常识

在古代中国,纪年月日时的方法有很多,这些方法反映了古代中国的历史、文化和宗教信仰。

下面介绍一些常见的古代纪年月日时常识。

1. 干支纪年法

干支纪年法是中国古代的一种纪年方法,以天干和地支组合来纪年。

其中,天干有十个,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

每个干支组合代表一年,从甲子年开始,每六十年循环一次。

例如,2023年是癸巳年,2024年是甲午年。

2. 帝王年号纪年法

帝王年号纪年法是中国古代的另一种纪年方法,以皇帝的年号来纪年。

每个皇帝都有自己的年号,例如明朝皇帝朱元璋的年号是“洪武”,清朝皇帝康熙的年号是“康熙”。

一个皇帝在位期间可能会改元多次,因此一个皇帝可能有多个年号。

例如,明朝皇帝嘉靖帝在位期间改元多次,最后确定为“嘉靖”。

3. 王公年次纪年法

王公年次纪年法是中国古代的一种纪年方法,主要用于春秋战国

时期。

这种纪年方法以王公的代数来纪年,例如鲁隐公元年、晋惠公二年等。

这种纪年方法在战国时期较为普遍,但后来逐渐被其他纪年方法所取代。

4. 年号和干支兼用法

由于干支纪年的循环往复,在宏观的时间尺度上容易照成混乱,因此古人常常并用帝王纪年和干支纪年,纪年时皇帝年号置前,干支列后。

例如,《岳阳楼记》中的“庆历四年春”就是这种用法。

除了以上几种纪年方法,古代中国还有时节纪月法和地支纪月法等不同的纪月方法。

这些方法反映了古代中国的历史和文化传统,也是我们了解古代中国的重要途径之一。

古代的纪年法

1、年号纪年法

我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示。

以“元,二,三……”为序数,至去世为止。

如:鲁僖公元年,鲁庄公十年。

从西汉武帝建元起,以年号纪年,用“元,二,三……”为序,更换年号则重新开始。

如:元嘉元年,汉末建安中,元和十年。

新君即位,必须改变年号重新纪年,称作“改元”。

如:“是年夏王,改景炎”。

2、干支纪年法

干支,天干地支的合称。

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸叫十干,用以表序。

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥叫十二支,用以记时。

用十干和十二支循环花相搭配组成甲子,乙丑,丙寅……癸亥,然后用甲子重新相配正好为数六十,通常叫六十花甲子,循环使用,周而复始,从东汉起采用干支纪年法。

如“予犹记周公之被捕,在丁卯三月之望。

”。

中国古代纪年的主要方法1. 皇帝纪年法:该方法主要采用在位皇帝的年号作为纪年标志。

每位皇帝即位后,会改元设立新的年号,作为其统治年份的标记。

这种纪年法在中国历史上使用了很长时间,具有一定的规律和连续性。

2. 太平历:太平历是儒家学派提出的一种纪年方法,最早出现在汉代。

根据太平历,每个朝代都以相对于前朝的修正年数来进行纪年。

这种方法主要用于儒家经典和历史著作中,用于统一不同朝代的年份。

3. 公元纪年法:公元纪年是基于基督教传入中国后采用的纪年方法,即使用公元前和公元后来标记年份。

这种纪年法在西方广泛使用,并在中国的一些场合也用得较多。

4. 十天干纪年法:十天干纪年法根据农历的天干地支纪年的原则,循环纪年。

天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

该方法常用于记录农历的年份。

5. 十二生肖纪年法:十二生肖纪年法是根据中国的农历和十二地支纪年的原则,循环纪年。

十二生肖分别是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。

每年对应一个生肖,这种方法常用于农历的年份记录。

6. 双历纪年法:双历纪年法是指同时使用农历和公历来标记年份。

在中国,公历常用于公共活动和国际交往,而农历则在中国传统文化和农业生产中使用较多。

因此,有时将两种历法的年份同时标记,以便更好地满足不同的需求。

,每种方法都有自己的特点和用途。

这些纪年方法相互补充,共同构成了中国历史的年份体系。

在历史研究、文化传承以及社会活动中,纪年方法扮演着重要的角色,帮助我们更好地理解和记录中国的过去。

中国历史上的几种纪年法中国古代有许多纪年法供我们按年份衡量历史事件之间的关系,下面列举几种常用的纪年法:一、以诸侯国为纪年法。

这种纪年法最早出现在商朝时期,据记载于《左传》。

用这种纪年法时,以诸侯国的第一任君主即为元年,其余的每一代君主的统治年号依次累加。

举例说明,商始王(出生于唐宁地区)是商朝第一任君主,故以他统治的年号称商始元年,第二任君主乙丑,其统治年号称乙丑元年,以此类推,可以表示出历史上每一代君主掌握朝政的法定时间。

二、以周元皇帝纪元法。

最早可以追溯至商朝时期,据《左传》记载,商汤便以周宣王为元年,以此类推,在商朝,这种纪年法被形成为整体,后来因周家在中国历史上的统治时间更长,这种纪年法也变得更加重要,又称神武纪元,以周宣王统治的元年,即那一年中国历史开始。

三、以月首日为元年法。

这种纪年法最早出现在春秋时期,由春秋公子季桓约立。

该法以十二月的月首日,即称为“闰元”为元年,每月的12号,也就是说每月都有一个元年,按月来编号,以此表示历史上的每一年。

春秋时曾尝试用以春季第一天曰立春月为元年,这种纪年法又被称为春秋无盐法,它也出现在战国后期,至汉朝时期也得到应用。

四、以元年法。

这是中国近代历史中出现的计算历史时间最重要的纪年法,由北宋诸葛亮创立。

建立在满洲蒙古末代伯克衰台大元,以其改元通用,历史上常用的按民国、共和国以及全世界的纪年法,都是以元年为基础的。

以满洲伯克衰台改元通用,称元年,次年依旧用元,每增一年加”年“,例如满洲大元正月初一。

此为元年,次年乃为元二年等。

五、以皇帝统治纪元法。

这是中国古代最为常用的纪年法,古代士人们以诸侯国发展至封建王朝,天子的统治时代从哪一年起,就以那一年的年号为元年,每任一代皇帝的改元及其年号构成一个紧密的系统,这种纪年法就是主要以天子的统治年号为根据的纪年法,也是中国古代最主要的纪年法,一直沿用至清朝灭亡。

古代纪年、月、日、时方法(1)纪年法我国古代纪年法主要有四种:【王公即位年次纪年法】以王公在位年数来纪年。

如《左传?;殽之战》:“三十三年春,秦师过周北门。

”指鲁僖公三十三年。

《廉颇蔺相如列传》:“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。

”【年号纪年法】汉武帝起开始有年号。

此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。

如《岳阳楼记》“庆历四年春”、《琵琶行》“元和十年”、《游褒禅山记》“至和元年七月某日”、《石钟山记》“元丰七年”、《梅花岭记》“顺治二年”、《后序》“德祐二年”、《雁荡山》“祥符中”(“祥符”是“大中祥符”的简称,宋真宗年号)等。

【干支纪年法】如《五人墓碑记》:“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

”“丁卯”指公元1627年;《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》:“死事之惨,以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最。

”“辛亥”指公元1911年;《与妻书》“辛未三月念六夜四鼓”,“辛未”应为辛亥。

近世还常用干支纪年来表示重大历史事件,如“甲午战争”、“戊戌变法”、“庚子赔款”、“辛丑条约”、“辛亥革命”。

【年号干支兼用法】纪年时皇帝年号置前,干支列后。

如《扬州慢》“淳熙丙申”,“淳熙”为南宋孝宗赵昚(shèn)年号,“丙申”是干支纪年;《核舟记》“天启壬戌秋日”,“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年;《祭妹文》“旷乾隆丁亥冬”,“乾隆”是清高宗爱新觉罗?;弘历年号,“丁亥”是干支纪年;《梅花岭记》“顺治二年乙酉四月”,“顺治”是清世祖爱新觉罗?;福临年号,“乙酉”是干支纪年。

(2)纪月法我国古代纪月法主要有三种:【序数纪月法】如《采草药》:“如平地三月花者,深山中则四月花。

”《〈指南录〉后序》“德祜二年二月”,“是年夏五”,“五”就是五月。

《谭嗣同》今年四月,定国是之诏既下”,“八月初一日,上召见袁世凯”,“以八月十三日斩于市”。

【地支纪月法】古人常以十二地支配称十二个月,每个地支前要加上特定的“建”字。

干支纪年法我国古代纪年法主要有四种:1.王公即位年次纪年法;2.帝王年号纪年法;3.干支纪年法;4.年号干支兼用法。

其中,干支纪年法是十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)依次相配,组成六十个基本单位,古人将此作为年、月、日、时的序号。

干支纪年是我国传统的纪年方法。

我国古代是用干支纪年的,大家常看到用“甲午”“丁卯”这样的纪年法。

近代史上的甲午中日战争、戊戌变法、辛亥革命等名词就是干支纪年。

所谓干支就是十天干和十二地支的简称。

因为地支和生肖都是有十二个,所以每一个地支都对应一个生肖。

1.求天干的方法。

凡是公历年个位数是4的,天干为甲,个位数是5的,天干为乙,依此类推:2.求地支的方法。

用公历年除以12,余数是4,地支是子,余数是5,地支是丑,于是有如:1644年的干支年是甲申年(猴年),1911是辛亥年(猪年),2005年是乙酉年(鸡年),2008年是戊子年(鼠年)等。

探究历史事件的原因人类社会的历史,是“原因一经过一结果”的演变过程。

只有正确地分析原因印证结果,才能认识理解历史发展的规律。

在探寻历史事件产生的原因时,我们往往会遇到一些问题,比如:什么原因是根本原因?根本原因和主要原因是一回事吗?主客观原因中什么原因具有决定作用?所以分清历史原因的分类及各种原因的含义对于我们正确认识历史至关重要。

1.历史的根本原因和直接原因在同一事物(件)的若干原因中,起决定作用、影响全局并带有必然性的原因,是根本原因。

这种因素是一种历史的客观存在,它不以人的意志为转移,反映着客观历史规律的要求。

直接原因是导致事件发生的直接因素,它往往是一种表面现象,事件发生的导火线通常就是直接原因。

它在历史事物产生过程中起到催化剂的作用,是一种偶然性因素。

比如:鸦片战争爆发的根本原因是英国资本主义的发展需要打开中国市场,这是商品经济发展的必然结果。

鸦片战争爆发的直接原因是因禁烟运动引起的中英之间在鸦片问题上的冲突,这只是英国发动侵华战争的借口,是偶发的历史事件。

五种纪年法

我国历史上使用的纪年法重要的有5种:

1、公元纪年法:这是我国今天采用、也是世界上通用的纪念方法。

2、干支纪年法:干支纪年是我国古代最基本的纪年方式之一。

最早的记载见于《淮南子天文训》,但西汉时这种方式还不通行。

自东汉光武帝建武三十年(公元54年)开始干支正式用于纪年。

干支纪年在中医古籍中有广泛的应用。

3、年号纪年法:我国古代最初是按照君王即位的年次纪年,如周宣王元年(公元前827年)等等。

4、民国纪年法:1912年中华民族成立后,定1912年为民国年号。

从此又有了民国纪年法。

5、生肖纪年法:十二生肖之说起于东汉,汉前未见记载。

生肖可以用来推算一个人的年龄、出生的年份,历史上也使用过生肖纪年法,如元代就有“泰定鼠儿年”(泰定是元泰定帝的年号,鼠儿年即甲子,为公元1324年)的记载。

6、星岁纪年法:战国时代,天文占星家根据天象纪年,有所谓星岁纪年法。

星指岁星(即“木星”),岁指太岁(古代天文占星家设想出的假岁星,又叫岁阴、太阴)。

故有岁星纪年法和太岁纪年法。

中国古代纪年、纪月、纪日、纪时的方法

中国古代的纪年、纪月、纪日和纪时的方法如下:

纪年法:干支纪年法是用天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)和地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)的组合来代表年份,每60年一个周期。

另外,还有君主纪年法,以君主在位年数来纪年,一般开国君主或篡位君主即位当年为元年,其他君主即位次年为元年。

自汉武帝开始,每个帝王登基,都为自己拟定一个富有一定寓意的年号,每个年号后再配上序数就成了一种纪年的形式。

公元纪年是在中华人民共和国成立前夕的中国人民政治协商会议确定的,中华人民共和国使用公元纪年。

纪月法:序数纪月法是用数字序列来记月。

而干支纪月法则是用干支来纪月,具体方法是在干支纪日的基础上推算出来。

纪日法:序数纪日法是用数字序列来记日。

干支纪日法则是用天干和地支的组合来记录日期,例如《肴之战》中的“夏四月辛巳”指的就是农历四月十三日。

月相纪日法则是用月亮的圆缺来记录日期,如《前赤壁赋》中的“壬戌之秋,七月既望”中的“既望”指的是农历七月十六日。

纪时法:古代中国也有自己的计时方法,例如十六时辰制、十时辰制、百刻制、十二时辰制、以及随佛教传入的六十点法等。

其中,十二时辰制是最为常用的计时方法。

总的来说,中国古代的纪年、纪月、纪日和纪时的方法都带有浓厚的文化特色和历史背景。

这些方法不仅反映了古代中国人的智慧和勤劳,也体现了他们对时间和空间的独特理解。

古代常用的四种纪年法

古代常用的四种纪年法是:灵芝纪年法、紫府纪年法、孔子纪年

法和元嘉纪年法。

1、灵芝纪年法:是周代的一种时间统计方法,它的出发点是“万

物之始以灵芝孕生”,以此为依据,将一年划分成十二个月,每月有

三十日,因此一年为三百六十日。

它以灵芝的升降为依据,划分为冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、大满12个节气,然后统计时间,纪年这一法,一直延续到了汉代,甚至到了隋代都在使用。

2、紫府纪年法:是先秦时期的一种纪年法,它以紫府为起点,以

春分,夏至,秋分,冬至四端的节气作为今年的开始,纪年这一法用

的也挺多,出现在《史记》、《春秋》里多次,甚至汉代仰太郎时期

也有使用的记录。

3、孔子纪年法:是孔子为了记录历史建立的一种纪年方法,就是

以孔子诞生曰为一年的起点,然后以后每一年都根据孔子去世曰来累加,比如说孔子去世曰是公元前5,那么公元前4就是孔子诞生曰,到

公元前1就是孔子去世曰,这一法也一直延续到了汉代,曹植用这个

纪年法来记载他的传记《曹植传》。

4、元嘉纪年法:是汉代所确立的纪年法,它以建元年为一年的纪元,以后每一年都根据建元年来累加,比如说建元公元前1年,以后

就是公元前,以后每一年都是+1,到公元后也是+1,这就是元嘉纪年法,它在唐代出现,并在宋明元代大行其道,可以说是漫长的时间里

一直经久不衰的纪年法,直到明代都在使用。