实验六吸收实验

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:3

实验六吸收实验1.实验目的(1)了解填料塔吸收塔的结构与流程;(2)测定液相总传质单元数和总体积吸收系数;(3)了解气体空塔速度和液体喷淋密度对总体积吸收系数的影响。

2.基本原理由于CO2气体无味、无毒、廉价,所以本实验选择CO2作为溶质,用水吸收空气中的CO2。

一般将配置的原料气中的CO2浓度控制在10%(质量)以内,所以吸收的计算方法可按低浓度来处理。

⎡⎤Y1-mX21NOL=ln⎢(1-A)+A⎥1-AY-mX11⎣⎦计算公式:LXdYLKXa==NOL⎰XX*-XZΩZΩ 12式中 KXa :以∆X为推动力的液相总体积吸收系数,kmol / (m3·s);NOL:以∆X为推动力的液相总传质单元数;A:吸收因数L:水的摩尔流量,kmol /s;V:空气的摩尔流量,kmol /s;Z:填料层高度,m;Ω:塔的横截面积,m2 ;本实验的平衡关系可写成:Y= mX;式中 m:相平衡常数,m=E/P;E:亨利系数,E=f(t),Pa,可根据液相温度t查得;P:总压,Pa(取大气压)。

测定方法:(1)本实验采用转子流量计测得空气和水的体积流量,并根据实验条件(温度和压力)和有关公式换算成空气和水的摩尔流量。

(2)测定塔底和塔顶气相组成Y1和Y2(利用气相色谱分析得到质量分率,再换算成摩尔比)。

(3)塔底和塔顶液相组成X1、X2的确定:对清水而言,X2=0,由全塔物料衡算可求出X1 。

A=L/Vm; V(Y1-Y2)=L(X1-X2)3.实验装置与流程实验装置流程如图2-10所示。

自来水送入填料塔塔顶经喷淋头喷淋在填料顶层。

由风机送来的空气和由二氧化碳钢瓶来的二氧化碳混合后,一起进入气体混合贮罐,然后从塔底进入塔内,与水在塔内进行逆流接触,发生质量传递,由塔顶出来的尾气放空。

由于本实验为低浓度气体的吸收,整个实验过程可看成是等温操作。

填料吸收塔内径为100mm,塔内分别装有金属丝网波纹规整填料和θ环散装填料两种,填料层总高度Z=2 m.。

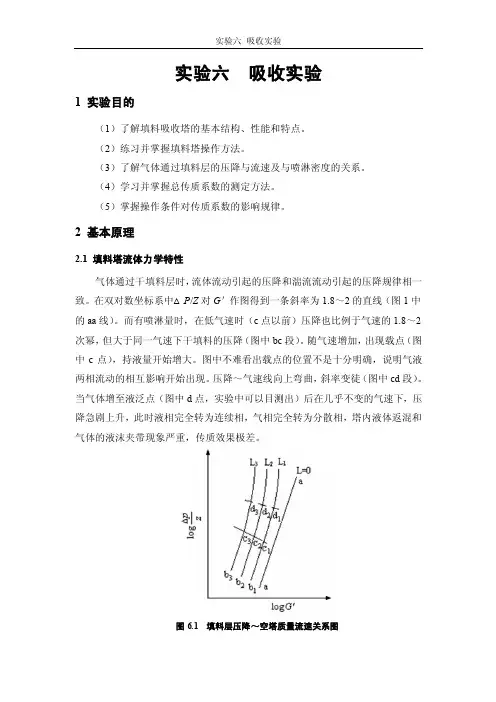

实验六:吸收实验一、实验目的1.学习填料塔的操作;2. 测定填料塔体积吸收系数KYa二、实验原理1、填料塔流体力学特性:气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。

在双对数坐标系中用压降对气速作图得到一条斜率为1.8-2的直线(图中aa线)。

而有喷淋量时,在低气速时(C点以前)压降也比例于气速的1.8-2次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc段)。

随气速增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大,压降-气速线向上弯曲,斜率变大,(图中cd段)。

到液泛点(图中d点)后在几乎不变的气速下,压降急剧上升。

测定填料塔的压降和液泛速度,是为了计算填料塔所需动力消耗和确定填料塔的适宜制作范围,选择合适的气液负荷。

2、传质实验:填料塔与板式塔内气液两相的接触情况有着很大的不同。

在板式塔中,两相接触在各块塔板上进行,因此接触是不连续的。

但在填料塔中,两相接触是连续地在填料表面上进行,需计算的是完成一定吸收任务所需填料高度。

填料层高度计算方法有传质系数法、传质单元法以及等板高度法。

总体积传质系数K Ya是单位填料体积、单位时间吸收的溶质量。

它是反映填料吸收塔性能的主要参数,是设计填料高度的重要数据。

本实验是水吸收空气-氨混合气体中的氨。

混合气体中氨的浓度很低。

吸收所得的溶液浓度也不高。

气液两相的平衡关系可以认为服从亨利定律(即平衡线在x-y坐标系为直线)。

故可用对数平均浓度差法计算填料层传质平均推动力,相应的传质速率方程式为:所以:式中:G A—单位时间内氨的吸收量[kmol/h]。

K Ya—总体积传质系数[kmol/m3·h]。

V p—填料层体积[m3]。

△Y m—气相对数平均浓度差。

Y1—气体进塔时的摩尔比。

Y e1—与出塔液体相平衡的气相摩尔比。

Y2—气体出塔时的摩尔比。

Y e2—与进塔液体相平衡的气相摩尔比。

a、标准状态下的空气流量V0:(m3/h)式中:V1——空气转子流量计示值(m3/h)T0、P0——标准状态下的空气的温度和压强T1、P1——标定状态下的空气的温度和压强T2、P2——使用状态下的空气的温度和压强b、标准状态下的氨气流量V0’(m3/h)式中:V1’——氨气转子流量计示值(m3/h)ρ01——标准状态下氨气的密度1.293(kg/m3)ρ02——标定状态下氨气的密度0.7810(kg/m3)如果氨气中纯氨为98%,则纯氨在标准状态下的流量V 0’为:V 0’’=0.98*V 0’c 、惰性气体的摩尔流量G :G=V 0/22.4d 、单位时间氨的吸收量G A :G A =G*(Y 1-Y 2)e 、进气浓度Y 1:f 、尾气浓度Y 2:式中:N s ——加入分析盒中的硫酸当量浓度(N )V s ——加入分析盒中的硫酸体积(ml )V ——湿式气体流量计所得的空气体积(ml ) T 0——标准状态下的空气温度T ——空气流经湿式气体流量计时的温度g 、对数平均浓度差(ΔY )mY e2=0 Y e1=m x1* P=大气压+塔顶表压+(填料层压差)/2m=E / P x 1=G A/ LsE——亨利常数Ls——单位时间喷淋水量(kmol / h)P——系统总压强三、实验设备四、实验步骤1.开关的绿色按钮接通电源,就可以启动风机,并开始工作2.测量干塔压降(1)打开空气流量调节阀,调节空气流量。

实验六流动注射冷原子吸收法测定人发中的汞一、实验目的1、掌握流动注射氢化物发生冷原子吸收法测汞的原理;2、掌握人发中取样、洗涤和微量汞准确的测定方法。

二、方法原理汞是常温下唯一的液态金属,且有较大的蒸气压。

测汞仪利用汞蒸气对光源发射的253.7nm谱线具有特征吸收来测定汞的含量。

本实验中的流动注射冷原子吸收法是把WHG-102A2型流动注射氢化物发生装置与Z-5000型原子吸收分光光度计相连接,实现了测量与实验数据处理的自动化。

三、仪器设备1.WHG-102A2型流动注射氢化物发生器,电热石英管,高压汞灯。

2.Z-5000型原子吸收分度计,高纯氮气(钢瓶)。

3.25mL容量瓶、50mL烧杯(配表面皿)和lmL、2mL、5mL刻度吸量管。

四、试剂1.浓硫酸(优级纯),4%(V/V)的硫酸(空白)。

2.5%KMnO4(分析纯),1%(V/V)的盐酸载液。

3.10%盐酸羟胺:称10g盐酸羟胺(NH2OH·HCI)溶于蒸馏水中稀至100mL,以2.5L/min的流量通氮气或干净空气30min,以驱除微量汞。

4.1.0%KBH4溶液(含0.1 %NaOH)5.汞标准贮备液:称取0.1354g氯化汞,溶于含有0.05%重铬酸钾的(5十95)硝酸溶液中,转移到1000mL容量瓶中并稀释至标线,此液每毫升含100.0μg汞。

6.汞标准液;临用时将贮备液用含有0.05%重铬酸钾的(5十95)硝酸稀至每毫升含100ng汞的标准液。

五、测定步骤1.发样预处理:将发样用500C中性洗涤剂水溶液洗15min,再用蒸馏水洗。

将洗净的发样用滤纸包起来,再用电吹风小心吹干,保存备用。

2.发样消化:准确称取30——50mg洗净的干燥发样于50mL烧杯中,加入5%KMnO48mL,小心加浓硫酸5mL,盖上表面皿。

小心加热至发样完全消化,如消化过程中紫红色消失应立即滴加KMnO4。

冷却后,滴加盐酸羟胺至紫红色刚消失,以除去过量的KMnO4,所得溶液不应有黑色残留物或发样。

实验6 紫外测定蛋白质的浓度吸收法一、目的1、了解紫外线吸收法测定蛋白质含量的原理。

2、了解紫外分光光度计的构造原理,掌握它的使用方法。

二、原理由于蛋白质分子中酪氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键,因此蛋白质具有吸收紫外线的性质,吸收高峰在280nm波长处。

在此波长范围内,蛋白质溶液的光吸收值(A280)与其含量呈正比关系,可用作定量测定。

利用紫外线吸收法测定蛋白质含量的优点是迅速、简便、不消耗样品,低浓度盐类不干扰测定。

因此,在蛋白质和酶的生化制备中(特别是在柱层析分离中)广泛应用。

此法的缺点是:(1)对于测定那些与标准蛋白质中酪氨酸和色氨酸含量差异较大的蛋白质,有一定的误差;(2)若样品中含有嘌呤、嘧啶等吸收紫外线的物质,会出现较大的干扰。

不同的蛋白质和核酸的紫外线吸收是不相同的,即使经过校正,测定结果也还存在一定的误差。

但可作为初步定量的依据。

三、材料、试剂与器具(一)试剂1、标准蛋白溶液准确称取经微量凯氏定氮法校正的标准蛋白质,配制成浓度为1mg/mL的溶液。

2、待测蛋白溶液配制成浓度约为1mg/mL的溶液。

(二)器具1、紫外分光光度计。

2、试管和试管架。

3、吸量管。

四、操作步骤(一)标准曲线法1、标准曲线的绘制按下表分别向每支试管加入各种试剂,摇匀。

选用光程为1cm的石英比色杯,在280nm 波长处分别测定各管溶液的A280值。

以A280值为纵坐标,蛋白质浓度为横坐标,绘制标准曲线。

2、样品测定取待测蛋白质溶液1mL ,加入蒸馏水3mL ,摇匀,按上述方法在280nm 波长处测定光吸收值,并从标准曲线上查出待测蛋白质的浓度。

(二)其他方法(1)将待测蛋白质溶液适当稀释,在波长260nm 和280nm 处分别测出A 值,然后利用280nm 及260nm 下的吸收差求出蛋白质的浓度。

计算蛋白质浓度(mg/mL )=1.45A 280-0.74A 260式中A 280和A 260 分别是蛋白质溶液在280nm 和260nm 波长下测得的光吸收值。

一、实验目的1. 了解吸收操作的基本原理和流程;2. 掌握吸收系数的测定方法;3. 分析实验结果,探讨影响吸收系数的因素。

二、实验原理吸收是指气体或液体中的溶质分子与溶剂分子之间发生相互作用,使溶质分子进入溶剂中的过程。

在实验中,我们通常采用分光光度法来测定吸收系数。

分光光度法的基本原理是:当一束单色光通过溶液时,溶液中的溶质分子会吸收一部分光能,导致透射光的强度减弱。

根据朗伯-比尔定律,吸光度与溶液的浓度和光程成正比,即:A = εlc式中,A为吸光度,ε为摩尔吸光系数,l为光程,c为溶液的浓度。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:紫外-可见分光光度计、移液器、容量瓶、烧杯、玻璃棒等。

2. 试剂:一定浓度的标准溶液、溶剂、实验样品等。

四、实验步骤1. 标准曲线的制作(1)配制一系列不同浓度的标准溶液;(2)将标准溶液依次倒入比色皿中;(3)在紫外-可见分光光度计上,选择合适的波长,测定各标准溶液的吸光度;(4)以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

2. 实验样品的测定(1)准确移取一定体积的实验样品至容量瓶中;(2)用溶剂稀释至刻度;(3)将稀释后的溶液倒入比色皿中;(4)在紫外-可见分光光度计上,选择合适的波长,测定样品溶液的吸光度;(5)根据标准曲线,计算实验样品的浓度。

五、实验数据及处理1. 标准曲线的制作(1)标准溶液的浓度:0.001mol/L、0.002mol/L、0.003mol/L、0.004mol/L、0.005mol/L;(2)标准溶液的吸光度:0.150、0.250、0.300、0.350、0.400;(3)标准曲线的拟合方程:y = 0.2437x + 0.0156。

2. 实验样品的测定(1)实验样品的浓度:0.003mol/L;(2)实验样品的吸光度:0.312;(3)实验样品的浓度计算:根据标准曲线,查得实验样品的浓度为0.003mol/L。

六、实验结果分析1. 通过实验,我们成功绘制了标准曲线,并测定了实验样品的浓度;2. 吸收系数的测定结果表明,实验样品的浓度为0.003mol/L,与理论值相符;3. 实验过程中,我们分析了影响吸收系数的因素,如光程、波长、溶剂等,为后续实验提供了参考。

实验六吸收实验1.实验目的(1)了解填料塔吸收塔的结构与流程;(2)测定液相总传质单元数和总体积吸收系数;(3)了解气体空塔速度和液体喷淋密度对总体积吸收系数的影响。

2.基本原理由于CO2气体无味、无毒、廉价,所以本实验选择CO2作为溶质,用水吸收空气中的CO2。

一般将配置的原料气中的CO2浓度控制在10%(质量)以内,所以吸收的计算方法可按低浓度来处理。

⎡⎤Y1-mX21NOL=ln⎢(1-A)+A⎥1-AY-mX11⎣⎦计算公式:LXdYLKXa==NOL⎰XX*-XZΩZΩ 12式中 KXa :以∆X为推动力的液相总体积吸收系数,kmol / (m3·s);NOL:以∆X为推动力的液相总传质单元数;A:吸收因数L:水的摩尔流量,kmol /s;V:空气的摩尔流量,kmol /s;Z:填料层高度,m;Ω:塔的横截面积,m2 ;本实验的平衡关系可写成:Y= mX;式中 m:相平衡常数,m=E/P;E:亨利系数,E=f(t),Pa,可根据液相温度t查得;P:总压,Pa(取大气压)。

测定方法:(1)本实验采用转子流量计测得空气和水的体积流量,并根据实验条件(温度和压力)和有关公式换算成空气和水的摩尔流量。

(2)测定塔底和塔顶气相组成Y1和Y2(利用气相色谱分析得到质量分率,再换算成摩尔比)。

(3)塔底和塔顶液相组成X1、X2的确定:对清水而言,X2=0,由全塔物料衡算可求出X1 。

A=L/Vm; V(Y1-Y2)=L(X1-X2)3.实验装置与流程实验装置流程如图2-10所示。

自来水送入填料塔塔顶经喷淋头喷淋在填料顶层。

由风机送来的空气和由二氧化碳钢瓶来的二氧化碳混合后,一起进入气体混合贮罐,然后从塔底进入塔内,与水在塔内进行逆流接触,发生质量传递,由塔顶出来的尾气放空。

由于本实验为低浓度气体的吸收,整个实验过程可看成是等温操作。

填料吸收塔内径为100mm,塔内分别装有金属丝网波纹规整填料和θ环散装填料两种,填料层总高度Z=2 m.。

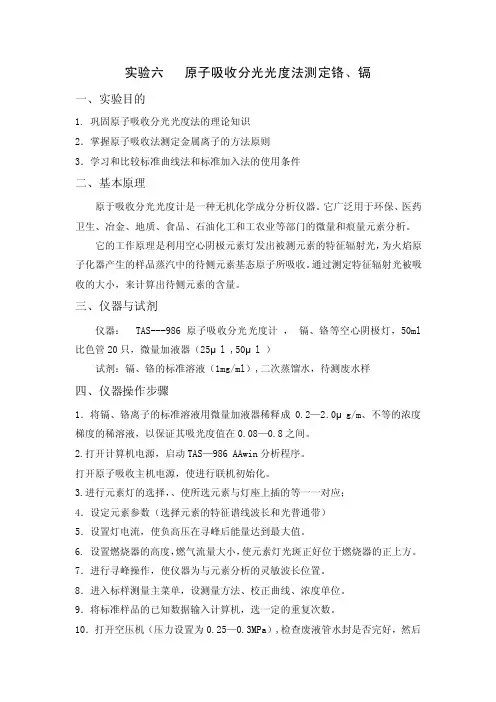

实验六原子吸收分光光度法测定铬、镉一、实验目的1. 巩固原子吸收分光光度法的理论知识2.掌握原子吸收法测定金属离子的方法原则3.学习和比较标准曲线法和标准加入法的使用条件二、基本原理原于吸收分光光度计是一种无机化学成分分析仪器。

它广泛用于环保、医药卫生、冶金、地质、食品、石油化工和工农业等部门的微量和痕量元素分析。

它的工作原理是利用空心阴极元素灯发出被测元素的特征辐射光,为火焰原子化器产生的样品蒸汽中的待侧元素基态原子所吸收。

通过测定特征辐射光被吸收的大小,来计算出待侧元素的含量。

三、仪器与试剂仪器: TAS---986 原子吸收分光光度计,镉、铬等空心阴极灯,50ml 比色管20只,微量加液器(25μl ,50μl )试剂:镉、铬的标准溶液(1mg/ml),二次蒸馏水,待测废水样四、仪器操作步骤1.将镉、铬离子的标准溶液用微量加液器稀释成0.2—2.0μg/m、不等的浓度梯度的稀溶液,以保证其吸光度值在0.08—0.8之间。

2.打开计算机电源,启动TAS—986 AAwin分析程序。

打开原子吸收主机电源,使进行联机初始化。

3.进行元素灯的选择,、使所选元素与灯座上插的等一一对应;4.设定元素参数(选择元素的特征谱线波长和光普通带)5.设置灯电流,使负高压在寻峰后能量达到最大值。

6. 设置燃烧器的高度,燃气流量大小,使元素灯光斑正好位于燃烧器的正上方。

7.进行寻峰操作,使仪器为与元素分析的灵敏波长位置。

8.进入标样测量主菜单,设测量方法、校正曲线、浓度单位。

9.将标准样品的已知数据输入计算机,选一定的重复次数。

10.打开空压机(压力设置为0.25—0.3MPa),检查废液管水封是否完好,然后打开乙炔(出口压力0.05 MPa),按键点火。

11.首先进行标样的数据采集,然后进行未知样的测定。

12.将分析结果、曲线、条件分别输出并存盘。

13 测量结束后,关闭乙炔钢瓶,待火焰熄灭后再吸喷空白溶液剂分钟后,关闭空压机。

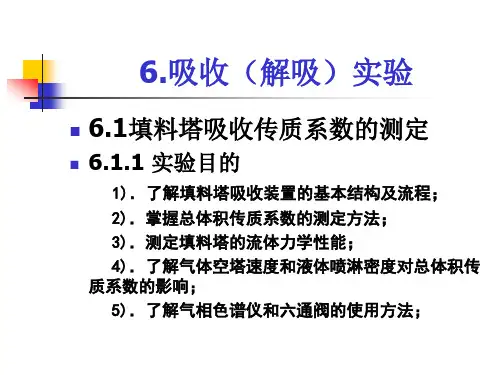

实验六吸收实验1 实验目的(1)了解填料吸收塔的基本结构、性能和特点。

(2)练习并掌握填料塔操作方法。

(3)了解气体通过填料层的压降与流速及与喷淋密度的关系。

(4)学习并掌握总传质系数的测定方法。

(5)掌握操作条件对传质系数的影响规律。

2 基本原理2.1 填料塔流体力学特性气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。

在双对数坐标系中△P/Z对G'作图得到一条斜率为1.8~2的直线(图1中的aa线)。

而有喷淋量时,在低气速时(c点以前)压降也比例于气速的1.8~2次幂,但大于同一气速下干填料的压降(图中bc段)。

随气速增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大。

图中不难看出载点的位置不是十分明确,说明气液两相流动的相互影响开始出现。

压降~气速线向上弯曲,斜率变徒(图中cd段)。

当气体增至液泛点(图中d点,实验中可以目测出)后在几乎不变的气速下,压降急剧上升,此时液相完全转为连续相,气相完全转为分散相,塔内液体返混和气体的液沫夹带现象严重,传质效果极差。

图6.1填料层压降~空塔质量流速关系图测定填料塔的压降和液泛气速是为了计算填料塔所需动力消耗和确定填料塔的适宜操作范围,选择合适的气液负荷。

实验可用空气与水进行。

在各种喷淋量下,逐步增大气速,记录必要的数据直至刚出现液泛时止。

但必须注意,不要使气速过分超过泛点,避免冲跑和冲破填料。

2.2 以液相为基准的总体积传质系数K Y a 的测定本实验考查水对于二氧化碳的吸收性能,对于水而言,二氧化碳属于难溶性气体,平衡常数m 值大,平衡线很陡,吸收过程传质阻力主要集中在液相,属于液相扩散控制过程(或液膜控制过程),因此,以液相为基准的总体积传质系数近似等于液相总体积传质系数,即:xa xaK k ≈ (6.1)式(6.1)中:K xa —以液相为基准的总体积传质系数,kmol/ (m 3·s);k a —液相总体积传质系数,kmol/ m 3·s 。

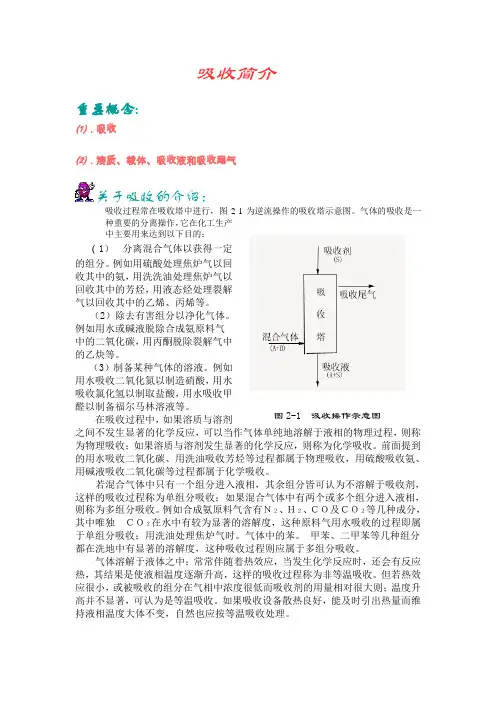

吸收简介重要概念:⑴.吸收⑵.溶质、载体、吸收液和吸收尾气关于吸收的介绍:吸收过程常在吸收塔中进行,图2-1为逆流操作的吸收塔示意图。

气体的吸收是一种重要的分离操作,它在化工生产中主要用来达到以下目的:(1)分离混合气体以获得一定的组分。

例如用硫酸处理焦炉气以回收其中的氨,用洗洗油处理焦炉气以回收其中的芳烃,用液态烃处理裂解气以回收其中的乙烯、丙烯等。

(2)除去有害组分以净化气体。

例如用水或碱液脱除合成氨原料气中的二氧化碳,用丙酮脱除裂解气中的乙炔等。

(3)制备某种气体的溶液。

例如用水吸收二氧化氮以制造硝酸,用水吸收氯化氢以制取盐酸,用水吸收甲醛以制备福尔马林溶液等。

图2-1 吸收操作示意图在吸收过程中,如果溶质与溶剂之间不发生显著的化学反应,可以当作气体单纯地溶解于液相的物理过程,则称为物理吸收;如果溶质与溶剂发生显著的化学反应,则称为化学吸收。

前面提到的用水吸收二氧化碳、用洗油吸收芳烃等过程都属于物理吸收,用硫酸吸收氨、用碱液吸收二氧化碳等过程都属于化学吸收。

若混合气体中只有一个组分进入液相,其余组分皆可认为不溶解于吸收剂,这样的吸收过程称为单组分吸收;如果混合气体中有两个或多个组分进入液相,则称为多组分吸收。

例如合成氨原料气含有N2、H2、CO及CO2等几种成分,其中唯独CO2在水中有较为显著的溶解度,这种原料气用水吸收的过程即属于单组分吸收;用洗油处理焦炉气时。

气体中的苯。

甲苯、二甲苯等几种组分都在洗地中有显著的溶解度,这种吸收过程则应属于多组分吸收。

气体溶解于液体之中;常常伴随着热效应,当发生化学反应时,还会有反应热,其结果是使液相温度逐渐升高,这样的吸收过程称为非等温吸收。

但若热效应很小,或被吸收的组分在气相中浓度很低而吸收剂的用量相对很大则;温度升高并不显著,可认为是等温吸收。

如果吸收设备散热良好,能及时引出热量而维持液相温度大体不变,自然也应按等温吸收处理。

吸收过程进行的方向与限度取决于溶质在气液两相中的平衡关系。

一、实验目的1. 了解吸收试验的基本原理和方法;2. 掌握不同条件下气体在液体中的吸收规律;3. 分析影响吸收效率的因素;4. 掌握实验数据的处理和分析方法。

二、实验原理吸收试验是研究气体在液体中溶解的过程,通过测定气体在液体中的溶解度,了解气体与液体之间的相互作用。

实验原理基于亨利定律和传质速率方程。

亨利定律:在一定温度下,气体在液体中的溶解度与气体在液体上方的分压成正比。

传质速率方程:吸收速率与气体在液体中的浓度差成正比,与气液接触面积、液体性质、气体性质等因素有关。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:气体发生器、吸收瓶、温度计、流量计、压力计、计时器、移液管、滴定管等;2. 试剂:氯化氢气体、硫酸、蒸馏水、氢氧化钠标准溶液等。

四、实验步骤1. 气体发生:将氯化氢气体通入吸收瓶,调节气体流量,使气体在吸收瓶中稳定。

2. 吸收:将氯化氢气体通过吸收瓶,观察气体颜色变化,记录气体在吸收瓶中的溶解度。

3. 稳定:将吸收瓶放置一段时间,使气体与液体达到平衡。

4. 重复实验:重复上述步骤,分别在不同温度、不同压力、不同气体浓度下进行实验。

5. 数据处理:根据实验数据,绘制气体溶解度与温度、压力、气体浓度的关系曲线。

五、实验结果与分析1. 温度对气体溶解度的影响:实验结果表明,随着温度的升高,气体的溶解度逐渐降低。

这是因为气体分子在高温下运动速度加快,更容易从液体中逸出。

2. 压力对气体溶解度的影响:实验结果表明,随着压力的增大,气体的溶解度逐渐增大。

这是因为压力增大,气体分子在液体中的浓度增加,导致溶解度增大。

3. 气体浓度对气体溶解度的影响:实验结果表明,随着气体浓度的增大,气体的溶解度逐渐增大。

这是因为气体浓度增大,气体分子与液体分子的碰撞机会增多,导致溶解度增大。

六、实验结论1. 气体在液体中的溶解度与温度、压力、气体浓度等因素有关;2. 吸收试验是研究气体与液体相互作用的重要方法,可用于工业生产、环境保护等领域;3. 通过本实验,掌握了吸收试验的基本原理、方法和数据处理方法。

吸收实验实验报告吸收实验实验报告引言:吸收实验是化学实验中常见的一种实验方法,旨在通过观察物质吸收其他物质的能力和效果,从而了解物质的性质和反应特点。

本次实验旨在研究不同物质对于特定溶液的吸收能力和效果,并探讨吸收实验在实际应用中的意义。

实验目的:1. 研究不同物质对于特定溶液的吸收能力;2. 探究吸收实验在实际应用中的意义。

实验材料:1. 特定溶液(如酸性溶液、碱性溶液等);2. 不同物质(如活性炭、氧化铁等);3. 实验器材(如试管、滤纸等);4. 实验记录表。

实验步骤:1. 准备实验器材和材料,确保实验环境整洁和安全。

2. 将特定溶液分装到不同的试管中,每个试管中加入相同量的溶液。

3. 将不同物质分别加入试管中,观察物质与溶液的反应情况。

4. 根据观察结果记录实验数据,并进行分析和总结。

实验结果:在本次实验中,我们选择了酸性溶液和碱性溶液作为特定溶液,选择了活性炭和氧化铁作为不同物质进行实验。

实验结果表明,活性炭对酸性溶液具有较好的吸收能力,能够迅速吸收溶液中的酸性物质,使溶液呈现中性或碱性;而氧化铁对碱性溶液具有较好的吸收能力,能够迅速吸收溶液中的碱性物质,使溶液呈现中性或酸性。

实验讨论:通过本次实验,我们可以得出以下结论:1. 不同物质对于特定溶液的吸收能力存在差异,这是由物质的性质和结构所决定的。

2. 吸收实验可以帮助我们了解物质的吸收能力和反应特点,从而为实际应用提供参考依据。

3. 吸收实验在环境保护、水处理等领域具有广泛的应用价值,能够帮助我们净化水源、去除有害物质等。

实验应用:吸收实验在实际应用中有着广泛的应用价值。

以环境保护为例,吸收实验可以帮助我们研究不同物质对于废水中有害物质的吸收能力,从而设计出高效的废水处理方法。

此外,吸收实验还可以用于研究空气污染物的吸收和净化,提高空气质量。

在医药领域,吸收实验可以用于研究药物的吸收和代谢过程,为药物研发和治疗提供科学依据。

结论:通过本次吸收实验,我们研究了不同物质对于特定溶液的吸收能力和效果,并探讨了吸收实验在实际应用中的意义。

吸收实验报告讨论吸收实验报告讨论引言:吸收实验是化学实验中常见的一种实验方法,用于研究物质对特定溶液中溶质的吸收能力。

通过实验可以探究溶质与溶剂之间的相互作用,进而了解溶液中物质的吸收行为。

本文将对吸收实验报告进行讨论,探讨实验过程、结果及其可能的影响因素。

实验过程:在吸收实验中,实验者通常会选择一种溶质和一种溶剂,并将溶质与溶剂混合。

实验者可以通过改变溶质的浓度、溶剂的温度或者其他条件来研究吸收过程。

实验过程中,实验者需要记录吸收过程中的变化,如溶剂的颜色、溶液的浓度等。

实验结果:吸收实验的结果通常以图表的形式展示。

图表可以包括吸收曲线、吸收率等数据。

实验者可以通过分析图表,得出一些结论,如吸收量与溶质浓度成正比、吸收率随温度的升高而增加等。

影响因素:吸收实验的结果可能受到多种因素的影响。

其中,溶质的性质是一个重要的因素。

不同的溶质具有不同的吸收特性,如颜色、分子结构等。

此外,溶剂的性质也会对吸收实验结果产生影响。

溶剂的极性、酸碱性等特性都可能影响溶质的吸收能力。

除此之外,实验条件,如温度、压力等也可能对吸收实验结果产生影响。

讨论:通过对吸收实验报告的讨论,我们可以得出一些结论和猜测。

首先,吸收实验的结果与溶质的性质有关。

对于颜色较深的溶质来说,其吸收能力可能更强,因为它能够吸收更多的光线。

其次,溶剂的性质也会对吸收实验结果产生影响。

极性较强的溶剂可能能够更好地溶解溶质,并促进吸收过程的进行。

此外,实验条件的改变也可能导致吸收实验结果的变化。

例如,提高温度可能会加速吸收过程,从而增加吸收率。

进一步研究:吸收实验是一个广泛应用于化学研究的实验方法。

在进一步研究中,可以探索更多的因素对吸收实验结果的影响。

例如,可以研究不同溶剂对同一溶质的吸收能力的差异,或者通过改变溶质的浓度来研究吸收量与浓度之间的关系。

此外,可以尝试使用不同的实验条件,如不同的温度、压力等,来观察吸收实验结果的变化。

结论:吸收实验是一种常见的化学实验方法,通过研究溶质在溶剂中的吸收行为,可以了解物质之间的相互作用。

1. 了解填料塔吸收装置的基本结构及流程;2. 掌握总体积传质系数的测定方法;3. 探讨填料对气体吸收效果的影响;4. 分析吸收过程中气液两相流动状况及传质速率。

二、实验原理吸收实验是研究气液两相接触过程中,溶质从气相转移到液相的传质过程。

实验采用填料塔作为吸收装置,通过改变气液流量、温度等条件,研究填料对气体吸收效果的影响。

实验原理如下:1. 传质速率方程:在低浓度、难溶等条件下,吸收速率方程可表示为:Ga = Kxa V (Xm - X2)其中,Ga为填料塔的吸收量(kmol CO2),Kxa为体积传质系数(kmolCO2/m3·hr),V为填料层的体积(m3),Xm为填料塔的平均推动力,X2为气相出口处的溶质摩尔分率。

2. 总体积传质系数的测定:通过改变气液流量、温度等条件,测定填料塔的吸收量,从而计算出总体积传质系数。

三、实验器材1. 填料塔2. 气体发生器3. 气体流量计4. 液体流量计5. 温度计6. 计时器7. 计算器1. 装置准备:将填料塔、气体发生器、气体流量计、液体流量计等实验器材连接好,确保气液两相在填料塔内逆流接触。

2. 实验开始:开启气体发生器,调整气体流量,使气体以一定流速通过填料塔。

同时,调整液体流量,使液体以一定流速进入填料塔。

3. 测量数据:在实验过程中,记录气体流量、液体流量、气体进出口温度等数据。

4. 计算结果:根据实验数据,计算填料塔的吸收量,进而计算出总体积传质系数。

5. 改变实验条件:改变气体流量、液体流量、温度等条件,重复实验步骤,观察填料对气体吸收效果的影响。

五、实验结果与分析1. 不同气体流量对吸收效果的影响:实验结果表明,随着气体流量的增加,填料塔的吸收量逐渐降低。

这是因为气体流量增加,气液两相接触时间减少,传质效果变差。

2. 不同液体流量对吸收效果的影响:实验结果表明,随着液体流量的增加,填料塔的吸收量逐渐增加。

这是因为液体流量增加,液相在填料塔内的停留时间增加,有利于溶质在液相中的扩散。

实验6 填料吸收塔实验一、实验目的⒈ 了解填料吸收塔的结构,测定填料层压强降与操作气速的关系。

⒉ 学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。

⒊ 了解空塔气速与液体流量对传质系数的影响。

二、实验原理 1.气体通过填料层的压强降压强降是塔设计中的重要参数,气体通过填料层压强降的大小决定了塔的动力消耗。

压强降与气液流量有关,不同喷淋量下填料层的压强降ΔP 与空塔气速u 的关系如图6-1所示:图6-1 填料层的ΔP ~u 关系当无液体喷淋即喷淋量L 0=0时,干填料的ΔP ~u 的关系是直线,如图中的直线0。

当有一定的喷淋量时,ΔP ~u 的关系变成折线,并存在两个转折点,下转折点称为“载点”,上转折点称为“泛点”。

这两个转折点将ΔP ~u 关系分为三个区段:恒持液量区、载液区与液泛区。

2. 传质性能吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,而实验测定是获取吸收系数的根本途径。

对于相同的物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数将随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。

本实验所用气体混合物中氨的浓度很低(摩尔比为0.02),所得吸收液的浓度也不高,可认为气-液平衡关系服从亨利定律,可用方程式Y *=mX 表示。

又因是常压操作,相平衡常数m 值仅是温度的函数。

⑴ N OG 、H OG 、K Ya 、 φA 可依下列公式进行计算mOG Y Y Y N ∆-=21(6-1)2121ln Y Y Y Y Y m ∆∆∆-∆=∆ (6-2) OG OG N ZH =(6-3) Ω⋅=OG Ya H V K (6-4)121Y Y Y A -=ϕ (6-5) 式中:Z —填料层的高度,m ;H OG —气相总传质单元高度,m ;N OG —气相总传质单元数,无因次;Y 1 、Y 2 —进、出口气体中溶质组分的摩尔比,()()B km ol A km ol ; ∆ Y m —所测填料层两端面上气相推动力的平均值;∆ Y 2、∆ Y 1—分别为填料层上、下两端面上气相推动力; ∆ Y 1= Y 1- mX 1 ; ∆ Y 2= Y 2- mX 2 X 2 、X 1 —进、出口液体中溶质组分的摩尔比,()()S km ol A km ol ;m —相平衡常数,无因次;K Y a —气相总体积吸收系数,kmol /(m 3 · h ); V —空气的摩尔流率,kmol (B )/ h ; Ω—填料塔截面积,m 2;24D π=Ω。

实验六 吸收实验

1.实验目的

(1)了解填料塔吸收塔的结构与流程;

(2)测定液相总传质单元数和总体积吸收系数;

(3)了解气体空塔速度和液体喷淋密度对总体积吸收系数的影响。

2.基本原理

由于CO 2气体无味、无毒、廉价,所以本实验选择CO 2作为溶质,用水吸收空气中的CO 2。

一般将配置的原料气中的CO 2浓度控制在10%(质量)以内,所以吸收的计算方法可按低浓度来处理。

计算公式:

⎥⎦⎤⎢⎣⎡+----=

A mX Y mX Y A A N OL 1121)1(ln 11

OL

X X X N Z L

X X dY Z L a K Ω=-Ω=⎰12*

式中 K X a : 以∆X

为推动力的液相总体积吸收系数,kmol / (m 3·s);

N OL : 以∆X 为推动力的液相总传质单元数;

A : 吸收因数

m V L A /=

;

L : 水的摩尔流量,kmol /s ; V : 空气的摩尔流量,kmol /s ; Z : 填料层高度,m ; Ω: 塔的横截面积,m 2 ;

本实验的平衡关系可写成:Y = mX ; 式中 m :相平衡常数,m =E /P ;

E :亨利系数,E =f (t ),Pa ,可根据液相温度t 查得; P :总压,Pa (取大气压)。

测定方法:

(1)本实验采用转子流量计测得空气和水的体积流量,并根据实验条件(温度和压力)和有关公式换算成空气和水的摩尔流量。

(2)测定塔底和塔顶气相组成Y 1和Y 2(利用气相色谱分析得到质量分率,再换算成摩尔比)。

(3)塔底和塔顶液相组成X 1、X 2的确定:对清水而言,X 2=0,由全塔物料衡算()()2121X X L Y Y V -=-

可求出X 1 。

3.实验装置与流程

实验装置流程如图2-10所示。

自来水送入填料塔塔顶经喷淋头喷淋在填料顶层。

由风机送来的空气和由二氧化碳钢瓶来的二氧化碳混合后,一起进入气体混合贮罐,然后从塔底进入塔内,与水在塔内进行逆流接触,发生质量传递,由塔顶出来的尾气放空。

由于本实验为低浓度气体的吸收,整个实验过程可看成是等温操作。

填料吸收塔内径为100mm ,塔内分别装有金属丝网波纹规整填料和θ环散装填料两种,填料层总高度Z =2 m.。

塔顶有液体分布器,塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置。

塔底有液封,以避免气体泄漏。

填料规格和特性:金属丝网波纹填料的型号为JWB —700Y ,填料尺寸为φ100×100mm ,比表面积为700m 2/m 3。

θ环散装填料尺寸为φ10×10mm 。

自来水

空气来自风机

CO 2来自钢瓶

吸收塔

取样分析

取样分析

转子流量计

吸收液

尾气

液封控制阀

混合罐

图2-10 吸收实验流程简图

4.实验步骤与注意事项

实验步骤:

(1)熟悉实验流程和气相色谱仪及其配套仪器结构、原理、使用方法及注意事项; (2)打开总电源、仪表电源开关,启动风机;

(3)打开二氧化碳钢瓶总阀,并缓慢调节钢瓶的减压阀(注意减压阀的开关方向与普通阀门的开关方向相反,顺时针为开,逆时针为关),使其压力稳定在0.2Mpa 左右;

(4)开启自来水阀门,让水进入填料塔润湿填料(注意控制塔底液封:仔细调节液封控制阀的开度,控制塔底液位在一定高度,以免塔底液封过高溢满或过低而泄气);

(5)分别仔细调节空气、二氧化碳、水的转子流量计的流量,使其稳定在某一数值; (6)待塔操作稳定后,读取各流量计的读数及温度显示仪表、压力表的读数,通过六通阀在线进样,利用气相色谱仪分析塔顶、塔底气相组成(质量%)。

(7)一组测完后,改变相关流量进行下一组实验;

(8)实验完毕,调节自来水、二氧化碳、空气流量计的读数至零,关闭风机、仪表电源及总电源,放空塔釜中的水,关闭二氧化碳钢瓶减压阀、总阀,清理实验场地。

注意事项:

(1)打开二氧化碳钢瓶总压之前,确定减压阀处于关闭状态,打开后,最好控制减压阀的压力为0.2MPa ,不能过高,防止二氧化碳玻璃转子流量计爆炸伤人。

(2)操作条件改变后,需要有较长的稳定时间,一定要等到稳定后方能读取有关数据; (3)通过六通阀在线进样进行色谱分析时,进样前要让待测气体连续吹扫取样管线一段时间(不少于5分钟)。

5.实验数据记录

实验日期: 装置号:

同组实验人员:

序气温水温进气流量水流量 CO 2流量 进气组成 尾气组成

6.实验结果

算出液相总传质单元数和总体积吸收系数,给出计算示例。

7.思考题

(1)本实验中,为什么塔底要有液封?

(2)为什么二氧化碳吸收过程属于液膜控制?

(3)当气体温度和液体温度不同时,应用什么温度计算亨利系数?(4)气体空塔速度和液体喷淋密度对总体积传质系数有何影响?。