2020年高考语文总复习:论述类文本阅读——识破九大命题陷阱

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:45

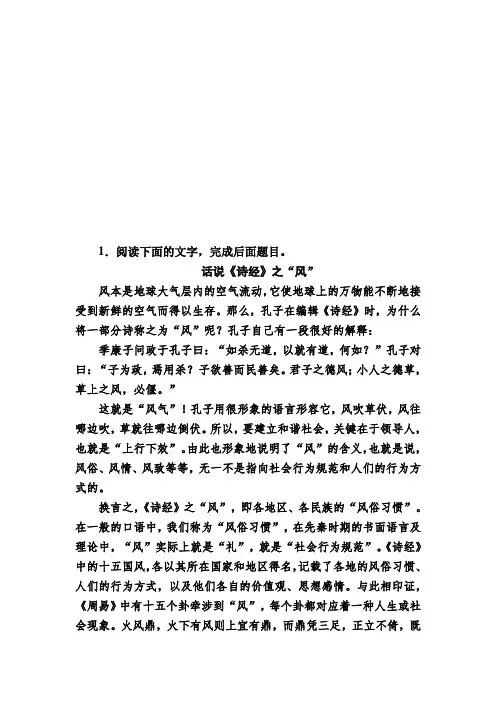

1.阅读下面的文字,完成后面题目。

话说《诗经》之“风”风本是地球大气层内的空气流动,它使地球上的万物能不断地接受到新鲜的空气而得以生存。

那么,孔子在编辑《诗经》时,为什么将一部分诗称之为“风”呢?孔子自己有一段很好的解释:季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。

君子之德风;小人之德草,草上之风,必偃。

”这就是“风气”!孔子用很形象的语言形容它,风吹草伏,风往哪边吹,草就往哪边倒伏。

所以,要建立和谐社会,关键在于领导人,也就是“上行下效”。

由此也形象地说明了“风”的含义,也就是说,风俗、风情、风致等等,无一不是指向社会行为规范和人们的行为方式的。

换言之,《诗经》之“风”,即各地区、各民族的“风俗习惯”。

在一般的口语中,我们称为“风俗习惯”,在先秦时期的书面语言及理论中,“风”实际上就是“礼”,就是“社会行为规范”。

《诗经》中的十五国风,各以其所在国家和地区得名,记载了各地的风俗习惯、人们的行为方式,以及他们各自的价值观、思想感情。

与此相印证,《周易》中有十五个卦牵涉到“风”,每个卦都对应着一种人生或社会现象。

火风鼎,火下有风则上宜有鼎,而鼎凭三足,正立不倚,既强调合作,也预示持正守位,为人所倚重;风火人家,以火在下而风行其上来表达一家人团聚的景象……周文王用“风”的各种景象论述了人世间不同的社会情状。

下列关于原文内容的表述,不正确的一项是(3分)()A.在自然界中,因为大气内空气流动而形成的风使大地万物不断接受新鲜空气,从而保持生机;人类社会亦如此,没有正常风气,就没有美好生活。

B.孔子把君子之德喻为风,把小人之德喻为草,草随风动,强调百姓在领导者的影响下,自然会形成一种普遍的风气或社会风貌。

C.《诗经》中的“风”,实际上就是“礼”,就是社会行为规范。

它要求人们要懂得这些规范,并在这些规范的约束下从事社会活动。

D.周文王用“风”的各种景象论述了人世间的社会情状,形成了《周易》中的十五个卦象,正与《诗经》中的十五国风相对应。

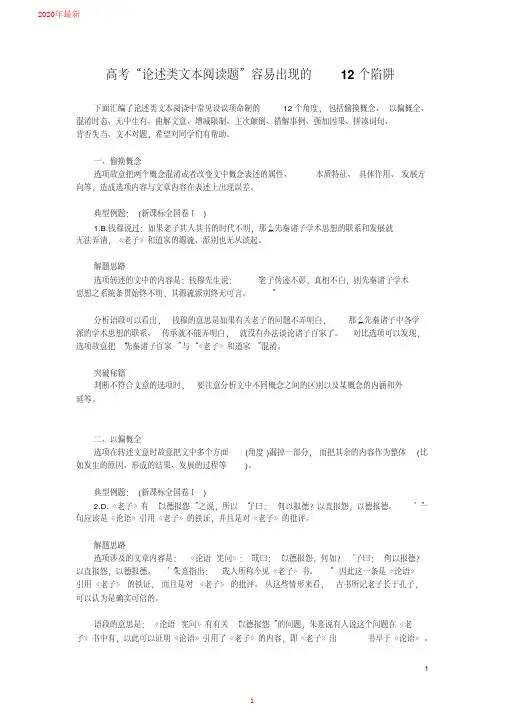

高考妙招现代文阅读论述类文本阅读常见9大陷阱与解决对策论述类文本阅读——巧用比对法,速解内容理解题内容理解题重在考查把握文章内容的能力。

从全国卷命题看,命题者所设置的选项有的是对文本内容的直接转换,有的是对文本内容进行适度地整合或迁移。

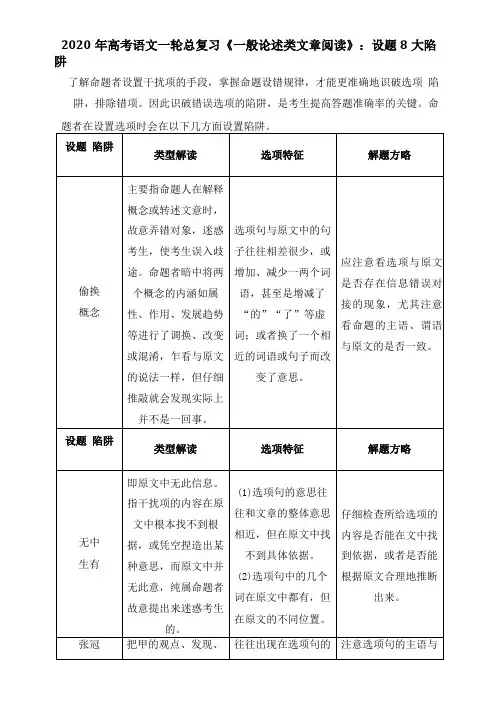

命题人命制错误选项时,常采用“以偏概全、混淆时态、混淆是非、偷换概念、因果混乱、曲解文意、张冠李戴、武断绝对、无中生有”等9种设误手段。

此题型重在考查考生筛选并整合文中信息的能力,难度一般,只要准确定位信息并仔细比对,就能快速判定对错。

一、错误选项中常见9大陷阱1.以偏概全[应用体验]原文:如果说以往人们所了解的是一个复兴传统的时代,其文化特征是回归传统,明初往往被认为是保守的,那么青花瓷的例子,则可以使人们对于明初文化的兼容性有一个新的认识。

选项:(2017·全国卷ⅡT1—C)往往被认为是保守的,但青花瓷的风格表明当时社会比较开放和进步。

[比对分析] 选项以偏概全。

将原文中的“明初”说成了“明代社会”,扩大了范围,属于以整体代部分。

2.混淆时态[应用体验]原文:围棋起源于中国,是黄河文明的产物,其形制弈法等都饱含着文明母体的基因和特征。

围棋源自上古时期的结绳而治、河图洛书和周易八卦,因为其形制、内涵与中华文明的源头相符。

选项:(2012·山东高考T6—A)围棋上古时期的结绳而治、河图洛书和周易八卦,其形制弈法等都饱含着文明母体的基因和特征。

[比对分析] 选项混淆时态。

删去了原文中的“极可能”,把“或然”变成了“必然”。

3.混淆是非[应用体验]原文:作为中外文明交融的结晶,青花瓷真正成为中国瓷器的主流,则是因为成化年间原料本土化带来了民窑青花瓷的崛起。

民窑遍地开花、进入商业化模式之后,几乎形成了青花瓷一统天下的局面。

一种海外流行的时尚由此中国本土的时尚,中国传统的人物、花鸟、山水,与外来的伊斯兰风格,青花瓷成为中国瓷器的代表,进而走向世界,最终万里同风,成为世界时尚。

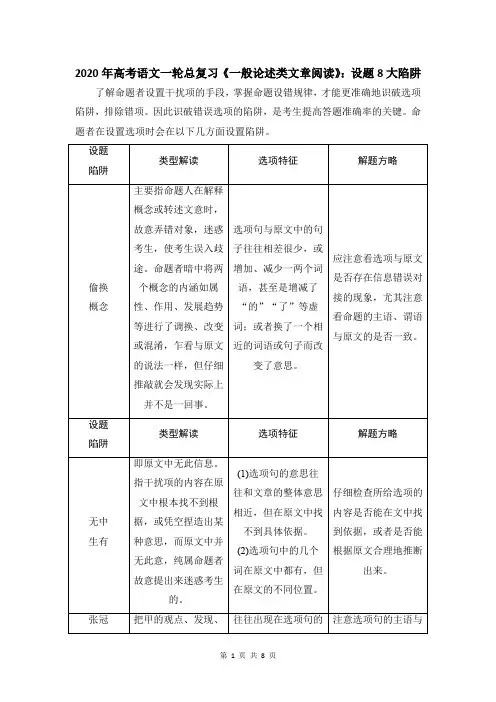

高考语文,论述类文本阅读题,务必读懂命题者常用的九种设错方式高考论述类文本阅读题的破解之策:只要看清命题者的设误项,就能准确无误地选到正确答案。

通过研读考纲和观察以往题型,可以发现,论述类文本阅读的考查题型基本稳定:三道选择题,四选一。

其中选项有时候要求找错误的,有时要求选出正确的。

如何解答此类试题,是高中语文教学过程中比较简单的,因为有章法可循,技术的成分比较多,思想和艺术的成分比较少。

此类题最佳破解之策就是看清其常规常用的设误法。

而常规常用的设误法,也就是以下几种。

学的明白,在解题中花合理的时间,读透了材料,将无往而不利。

一、偷梁换柱本来是这个意思,设题者却故意换成那个意思,也可以叫偷换概念、以假乱真、混水摸鱼、混淆是非、顾左右而言他等解法。

如:例1,1917 年王国维写的《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明了《史记·殷本纪》所载内容的真实性。

(2016·全国卷Ⅰ第1题D我们先看原文:“1917年王国维写了《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,证明《史记·殷本纪》与《世本》所载殷王世系几乎皆可由卜辞资料印证,是基本可靠的。

”将原文与选项比对一下,立即发现命题者偷换了概念,将“殷王世系几乎皆可由卜辞资料印证,是基本可靠的”偷换成了“内容的真实性”这完全是两个不同的概念,不可混淆,不可替代。

如此就可选出D项,为该选的不正确项。

二、范围失当任意缩小或者扩大范围,故意把部分当整体,或将整体当部分;或混淆数量多寡等,这也是常用的设误手段。

如:例2,旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料。

因而它受到古史辨派的无情批判。

(2016·全国卷Ⅰ第2题B项)此项就犯了范围扩大化的错误。

原文只是说“对一切经不住史证的旧史学”,并没有泛指旧史学。

三、无中生有原文根本没有的东西,命题者却说有,也是命题者常用的设误法之一。

如:例3,若想证实司马迁在《史记·夏本纪》中记录的夏王朝与夏王世系的客观存在,还要依靠地下出土的新材料。