危险品辨识

- 格式:doc

- 大小:50.50 KB

- 文档页数:7

危化品危险辨识表危化品危险辨识表是用于对危险化学品进行安全管理和储存的基础工作,本文将介绍危化品危险辨识表,包括危化品的分类、标识、危险性评估、控制措施等方面。

一、危化品的分类危险化学品常被分为6个类别,分别是:1.爆炸品:具有爆炸或自燃的危险性,如火药、炸药等。

2.氧化剂:能引起自身及其他物质燃烧的化学物质,如高锰酸钾、过氧化氢等。

3.毒害品:对人体有毒害作用的化学物质,如砷、铅等。

4.腐蚀品:能侵蚀并破坏其他物质的化学物质,如硫酸、盐酸等。

5.易燃液体:能在常温下燃烧的液体,如汽油、酒精等。

6.可燃固体:能自燃或燃烧的固体,如碳、鱼粉等。

二、危险化学品的标识在储存和使用危险化学品时,必须要进行标识,以便于识别及采取相应的安全措施。

标识包括两个部分,一个是标志,一个是标签。

1.标志是用于标识储存危险化学品的地方及其类别,可分为六种颜色:红色、黄色、绿色、蓝色、白色和黑色。

每种颜色对应着一类危险化学品。

2.标签是详细说明该危险化学品的性质及储存要求,标签上应包含的主要内容有:产品名称、生产厂商、危险品编号、化学品成分、危害性质、储存条件等。

三、危化品的危险性评估在贮存和使用危险化学品的过程中,必须认真评估这些化学物质的危险性,制定相应的安全措施。

危险性评估要考虑危化品的种类、性质、储存环境和使用方式等因素。

评估危险性的主要方法是对该危险化学品进行危险性实验、定性和定量评估。

四、危险化学品的控制措施在危险化学品的使用过程中,必须做好防范措施,以确保人员和设施的安全。

控制措施主要包括:1.贮存:储存区应与其他场地隔离,并在进入前喷洒消毒剂。

根据化学品危险等级设置相应的储存设施,储存物品要按规定摆放,分类储存,避免混放。

2.包装与标识:以正确的方式包装危险化学品,并注明正确的警示标识。

注意标识和包装在运输和储存时的保护。

3.操作:操作人员应接受专业的培训和检验,操作过程中必须采取相应的安全措施,如穿戴保护装备、遵循规程、开展防护措施等。

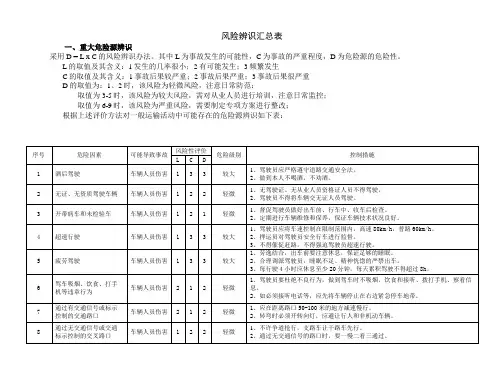

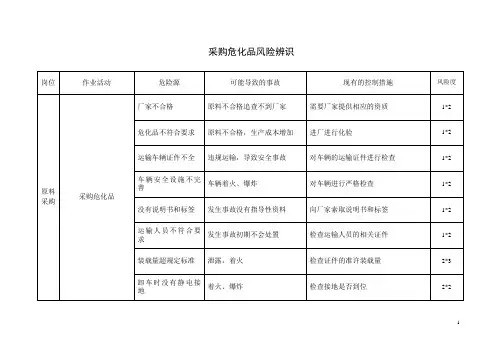

风险辨识汇总表

一、重大危险源辨识

采用D = L x C的风险辨识办法。

其中L为事故发生的可能性,C为事故的严重程度,D为危险源的危险性。

L的取值及其含义:1发生的几率很小;2有可能发生;3频繁发生

C的取值及其含义:1事故后果较严重;2事故后果严重;3事故后果很严重

D的取值为:1、2时,该风险为轻微风险,注意日常防范;

取值为3-5时,该风险为较大风险,需对从业人员进行培训,注意日常监控;

取值为6-9时,该风险为严重风险,需要制定专项方案进行整改;

根据上述评价方法对一般运输活动中可能存在的危险源辨识如下表:。

如何正确识别和储存危险化学品化学品是生产和生活中常见的物质,其中有些化学品具有危险性。

正确识别和储存危险化学品是保障人员和环境安全的重要措施。

本文将介绍如何正确识别和储存危险化学品的方法和注意事项。

一、正确识别危险化学品的方法在识别危险化学品时,可以根据物质外观、标志和标签等信息进行判断。

1. 物质外观危险化学品通常具有一些特征性的外观,例如具有酸性的气味、刺激性的颜色和质地等。

通过观察物质的外观,可以初步判断其是否为危险化学品。

2. 标志和标签危险化学品的包装箱、瓶子等通常会印有相应的标志和标签,用以提示其危险性。

例如,易燃物质会有火焰标志,腐蚀性物质会有腐蚀标志。

通过仔细观察和辨认标志和标签,可以更准确地识别危险化学品的分类和危险级别。

3. 查询相关资料对于不太熟悉的化学品,可以通过查询相关资料来确定其是否为危险化学品。

可以查阅化学品的安全数据表(MSDS)或者咨询专业人士来获取准确的信息。

二、正确储存危险化学品的注意事项正确储存危险化学品是防止事故和污染的重要措施,以下是一些注意事项。

1. 分类储存根据危险性质和相容性,将危险化学品进行分类储存。

避免不同类别的危险化学品混合存放,以免产生化学反应导致事故。

2. 储存环境危险化学品应储存在专门的储存室或柜中,保持通风良好,并且远离易燃物和热源。

一些特殊的危险化学品可能需要在低温或高温条件下储存,应根据其要求进行相应处理。

3. 合理标识对储存的危险化学品,应在容器上标明相应的标志和标签,以便于辨认和警示。

标识应清晰可见,不易破损。

4. 密闭密封对于易挥发性的危险化学品,应保持容器的密闭性和密封性,避免泄露和蒸发导致空气污染。

5. 定期检查定期检查储存的危险化学品是否存在泄露、腐蚀或变质等情况。

如发现异常,应及时采取措施处理,以避免事故的发生。

三、危险化学品事故处理措施即使在正确识别和储存危险化学品的情况下,事故仍然可能发生。

当发生危险化学品事故时,应采取以下措施进行应急处理。

中学安全教育日的危险品识别与处理

中学生时期是人生中最重要的阶段之一,学习知识的同时也需要学会保护自己。

中学安全教育日是一个很好的机会,让学生们了解如何识别和处理危险品,保障自己的安全。

首先,危险品的种类非常多,比如化学品、尖锐物品、易燃物品等,其中化学品是中学生接触最多的。

在实验课上,学生们可能会接触到各种危险化学品,所以在课堂上要认真听从老师的指导,不随意触摸或品尝实验用品。

如果不慎接触到化学品,应立即用水冲洗皮肤,及时就医。

其次,尖锐物品也是中学生生活中常见的危险品。

比如剪刀、刀片、针等,这些物品一旦使用不当就会造成伤害。

在使用这些物品时,要注意手部姿势,避免伤害自己。

如果不小心被尖锐物品刺伤,要及时用消毒药水处理伤口,避免感染。

再次,易燃物品也是中学生需要警惕的危险品之一。

比如酒精、香水等,这些物品一旦遇到明火或高温就会引发火灾。

因此,中学生要远离明火,避免在易燃物品周围玩耍。

如果发生火灾,要迅速离开现场,保持冷静,用湿毛巾捂住口鼻,避免吸入有毒气体。

最后,中学安全教育日不仅是学生学习如何识别和处理危险品的机会,也是老师和家长教育学生的重要时刻。

老师和家长要重视中学生的安全教育,定期进行安全演习,让学生们掌握正确的应急处理方法。

只有全社会的共同努力,才能让中学生在成长过程中更加安全。

总的来说,中学安全教育日是一个很好的平台,让学生们认识到危险品的潜在危害,学会如何正确处理。

中学生应该在日常生活中多加注意,不仅要关心学业,更要注重安全,保护自己和身边的同学。

只有做到安全第一,才能让学习生活更加快乐、健康。

危险化学品重大危险源辨识的法律法规要求危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧等危险特性,可能对人身安全、公共安全和环境安全造成损害的化学品。

对于危险化学品的安全管理,各国都制定了一系列的法律法规要求。

本文将重点介绍危险化学品重大危险源辨识方面的法律法规要求。

一、《危险化学品安全管理条例》《危险化学品安全管理条例》是我国危险化学品管理的基础性法律法规,对于重大危险源的辨识和管理提供了指导和要求。

其中,第八条规定了企业应当建立危险化学品重大危险源辨识制度,并进行定期评估。

根据企业危险化学品的种类和数量,以及生产、存储、使用等环节的特点,制定相应的辨识办法和标准。

二、《企业安全生产标准化条例》《企业安全生产标准化条例》也是我国危险化学品管理的重要法规之一。

根据该条例,企业在实施安全生产标准化过程中,应当对危险化学品重大危险源进行明确、科学的辨识。

企业应当根据危险化学品的性质、数量、存储方式等相关因素,制定相应的辨识规范和程序。

三、《危险化学品重大危险源辨识与风险评估导则(HJ/T 214-2005)》《危险化学品重大危险源辨识与风险评估导则》是我国环境保护部发布的技术导则之一。

该导则规定了危险化学品重大危险源的辨识方法和技术要求,以及风险评估的步骤和指标。

通过对重大危险源的辨识和风险评估,可以科学地识别出潜在的危险源,并采取相应的措施进行管理和控制。

四、国际危险品运输规定在国际上,危险化学品的运输也受到严格的法律法规限制。

联合国制定了《关于危险品运输的联合国协定》,各国根据该协定制定了相应的国内法规。

根据这些规定,对于危险化学品的运输,必须进行详细的辨识和分类,并采取相应的安全措施。

综上所述,危险化学品重大危险源的辨识受到国内外多个法律法规的要求。

企业在实施危险化学品管理过程中,必须遵守这些法律法规的要求,建立和完善危险源辨识制度,并进行定期评估和风险评估,以确保危险化学品的安全生产和运输。

只有科学辨识和评估,才能有效地控制和管理危险化学品的重大危险源,降低事故的发生概率,保障人民生命财产的安全。

危险辨识方法危险辨识方法危险辨识是预防和控制事故的重要前提,通过对危险源、危险因素、事故隐患、危险特征、危险品、危险工艺、危险环境以及危险人员的辨识,可以有效地预防和减少事故的发生。

本文将介绍这些危险辨识的方法和步骤。

1.危险源辨识危险源辨识是识别可能导致事故的根源和因素,包括内在和外在的因素。

内在因素如设备故障、操作不当等;外在因素如自然灾害、社会治安等。

通过分析这些因素,可以采取相应的措施进行控制和管理。

2.危险因素辨识危险因素辨识是识别可能导致事故的潜在因素,如设备老化、电线短路等。

这些因素可能导致事故的发生,因此需要采取相应的防范措施,如定期检查设备、维护电线等。

3.事故隐患辨识事故隐患辨识是识别可能导致事故的隐患,如安全设施不完善、工作环境不良等。

这些隐患可能引发事故,因此需要采取相应的应对措施,如加强安全设施的建设、改善工作环境等。

4.危险特征辨识危险特征辨识是识别危险物品的特性,如易燃、易爆、有毒等。

这些特性可能导致事故的发生,因此需要采取相应的防范措施和应急处置方案,如储存危险物品要符合规定、使用危险物品时要佩戴防护用品等。

5.危险品辨识危险品辨识是识别危险物品的性质和危害程度,如化学品的毒性、放射性等。

这些物品可能对人身安全和环境造成威胁,因此需要采取相应的管理措施和应急处置方案,如建立化学品管理制度、制定应急预案等。

6.危险工艺辨识危险工艺辨识是识别工艺流程中的危险环节和设备缺陷,如高温熔炼、高压反应等。

这些环节和缺陷可能导致事故的发生,因此需要采取相应的安全措施和应急处置方案,如加强设备维护、制定操作规程等。

7.危险环境辨识危险环境辨识是识别工作环境中存在的危险因素,如高温、噪音、粉尘等。

这些因素可能对人身安全和健康造成威胁,因此需要采取相应的防范措施和应急处置方案,如加强通风设施建设、佩戴防护用品等。

8.危险人员辨识危险人员辨识是识别员工中存在的不安全行为和心理问题,如疲劳驾驶、情绪不稳定等。

危险化学品仓库中危险源的辨识与管理危险化学品在仓库中的储存和管理是一项重要而又必要的任务。

为确保仓库内的安全和保护员工的健康,必须准确辨识和管理危险源。

本文将探讨危险化学品仓库中危险源的辨识与管理方法,并提供相关建议。

一、危险源辨识1. 产品标识和化学性质辨识在仓库内,准确标识危险化学品是首要任务。

每个危险品容器上应贴有易识别的标签,标注化学品的名称、物理状态、危险性类别等重要信息。

此外,必须了解每种化学品的化学性质,包括可能产生的有毒气体、易燃性和腐蚀性等,以便更好地处理和储存。

2. 危险源评估进行危险源评估是识别和管理仓库中潜在危险的关键步骤。

通过评估,可以确定危险源的类型、数量和危险程度。

使用合适的评估工具和方法,如风险矩阵或安全数据表,评估可能导致事故发生的潜在因素。

3. 安全设施辨识仓库的安全设施是确保员工和财产安全的重要保障措施。

辨识出仓库内的安全设施,包括灭火器、防爆设备、通风系统等,并确保其正常工作和维护。

二、危险源管理1. 仓库布局和储存仓库的布局和储存方式直接影响危险源的管理效果。

根据危险品的性质和危险程度,合理划分存储区域,确保不同类型的危险化学品分开存放。

同时,仓库内应设立显眼的标识,对存储区域和容器进行清晰的标记。

2. 监测与检测仓库内的危险源应定期进行监测与检测,以确保其处于可控范围内。

例如,通过安装气体传感器和火灾报警系统来及时检测可燃、易爆气体的泄漏和火灾风险,以便采取相应的措施。

3. 储存条件维护不同种类的危险化学品对环境条件有一定要求。

仓库内应保持适宜的温度、湿度和通风条件,以避免化学品的不稳定和变质。

定期对储存设施和容器进行检查和维护,确保其完好并符合安全要求。

4. 员工培训和意识提升员工的培训和意识提升是危险源管理的重要环节。

提供相应的培训课程,使员工了解危险源的特性和应急处置措施。

定期组织演习和安全培训,加强员工的安全意识和应对能力。

5. 应急响应和事故预防建立健全的应急响应机制,包括制定事故预案和安全操作规程。

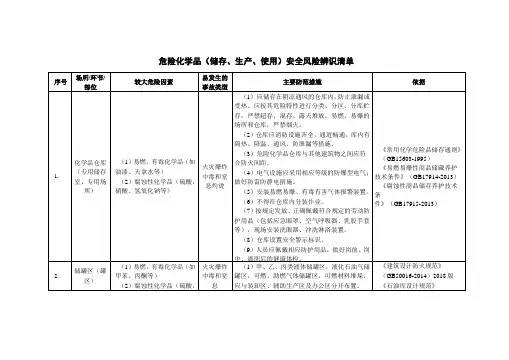

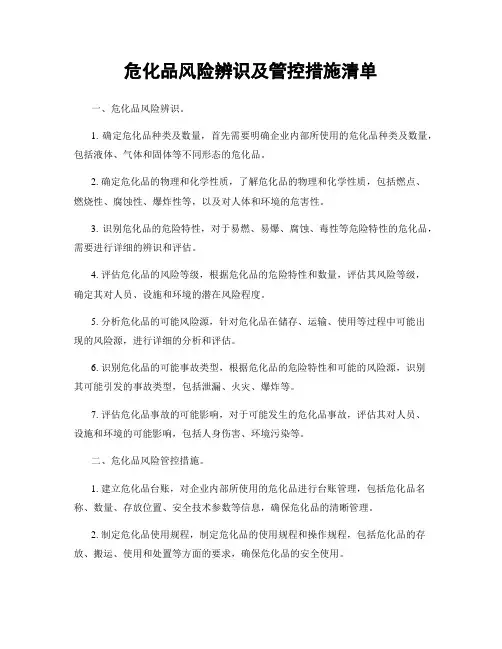

危化品风险辨识及管控措施清单一、危化品风险辨识。

1. 确定危化品种类及数量,首先需要明确企业内部所使用的危化品种类及数量,包括液体、气体和固体等不同形态的危化品。

2. 确定危化品的物理和化学性质,了解危化品的物理和化学性质,包括燃点、燃烧性、腐蚀性、爆炸性等,以及对人体和环境的危害性。

3. 识别危化品的危险特性,对于易燃、易爆、腐蚀、毒性等危险特性的危化品,需要进行详细的辨识和评估。

4. 评估危化品的风险等级,根据危化品的危险特性和数量,评估其风险等级,确定其对人员、设施和环境的潜在风险程度。

5. 分析危化品的可能风险源,针对危化品在储存、运输、使用等过程中可能出现的风险源,进行详细的分析和评估。

6. 识别危化品的可能事故类型,根据危化品的危险特性和可能的风险源,识别其可能引发的事故类型,包括泄漏、火灾、爆炸等。

7. 评估危化品事故的可能影响,对于可能发生的危化品事故,评估其对人员、设施和环境的可能影响,包括人身伤害、环境污染等。

二、危化品风险管控措施。

1. 建立危化品台账,对企业内部所使用的危化品进行台账管理,包括危化品名称、数量、存放位置、安全技术参数等信息,确保危化品的清晰管理。

2. 制定危化品使用规程,制定危化品的使用规程和操作规程,包括危化品的存放、搬运、使用和处置等方面的要求,确保危化品的安全使用。

3. 加强危化品储存管理,对危化品的储存环境进行严格管理,包括通风、温度控制、防火防爆设施等方面的要求,确保危化品的安全储存。

4. 定期进行危化品安全检查,对危化品的存放位置、包装状态、标识情况等进行定期检查,及时发现和排除安全隐患。

5. 加强危化品使用人员的培训,对危化品的使用人员进行安全培训,包括危化品的危险特性、安全操作规程等方面的培训,确保使用人员具备安全操作能力。

6. 配备必要的应急设施和装备,对危化品可能引发的事故类型,配备必要的应急设施和装备,包括防护设备、泄漏应急处理设备等,确保能够及时有效地应对事故。

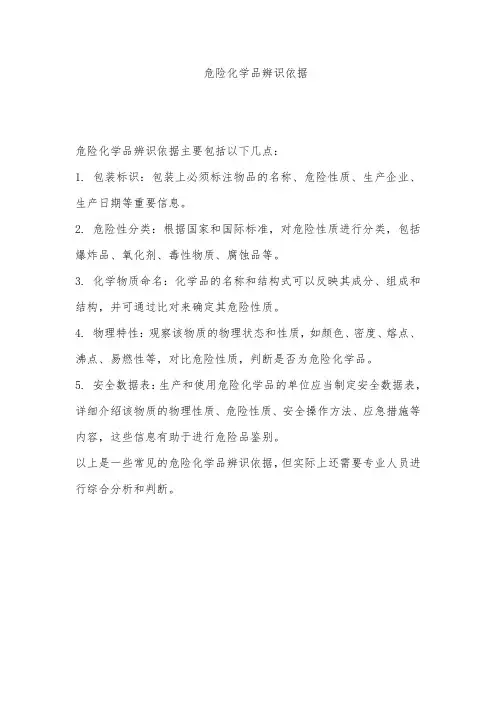

危险化学品辨识依据

危险化学品辨识依据主要包括以下几点:

1. 包装标识:包装上必须标注物品的名称、危险性质、生产企业、生产日期等重要信息。

2. 危险性分类:根据国家和国际标准,对危险性质进行分类,包括爆炸品、氧化剂、毒性物质、腐蚀品等。

3. 化学物质命名:化学品的名称和结构式可以反映其成分、组成和结构,并可通过比对来确定其危险性质。

4. 物理特性:观察该物质的物理状态和性质,如颜色、密度、熔点、沸点、易燃性等,对比危险性质,判断是否为危险化学品。

5. 安全数据表:生产和使用危险化学品的单位应当制定安全数据表,详细介绍该物质的物理性质、危险性质、安全操作方法、应急措施等内容,这些信息有助于进行危险品鉴别。

以上是一些常见的危险化学品辨识依据,但实际上还需要专业人员进行综合分析和判断。

学校危险化学品重大危险源辨识危险品标识的正确使用学校作为一个教育场所,为了确保师生的安全,在实验室等地方会使用一些危险化学品。

然而,这些危险化学品在使用过程中也存在一定的风险,为了防止事故的发生,学校需要准确地辨识危险品,并正确使用危险品标识。

以下是关于学校危险化学品重大危险源辨识以及危险品标识正确使用的一些要点和注意事项。

一、危险化学品重大危险源的辨识学校必须对危险化学品的重大危险源进行辨识,以便对潜在的危险进行有效的管理和控制。

危险化学品重大危险源辨识包括以下几个方面的内容:1. 确定危险化学品的种类和数量:学校要建立完善的危险化学品管理制度,对所有使用的危险化学品进行登记和分类,明确每种危险化学品的数量。

2. 辨识危险化学品的储存位置:学校必须明确每种危险化学品的储存位置,并且在储存位置附近设置明显的标识,以提醒工作人员和使用者注意危险。

3. 评估危险化学品的风险等级:学校应该对每种危险化学品进行风险评估,根据评估结果确定相应的安全规范和管理措施。

二、危险品标识的正确使用危险品标识是识别和警示危险化学品的重要手段,学校应正确使用危险品标识,确保师生在接触危险化学品时能够迅速识别和判断危险性。

以下是危险品标识正确使用的一些要点:1. 安全标志的选择:学校应根据危险化学品的性质和风险等级选择合适的安全标志,包括警示标志、化学品标志、封存标识等。

2. 标志的粘贴位置:学校在粘贴危险品标志时应选择明显的位置,使人们在接近使用危险化学品区域时就能够看到相关的标识。

3. 标志的可见性:学校要确保危险品标志的清晰可见,不受灰尘、污渍或其他遮挡物的干扰,保持标识的完整性。

4. 标志的维护和更新:学校需要定期检查和维护危险品标志,如果出现模糊不清、褪色或损坏的情况,应及时更换。

总结:学校在使用危险化学品时,必须做好危险品标识的正确使用,并根据实际情况辨识危险化学品的重大危险源,这对于保障师生的安全至关重要。

易燃易爆危险品标识识别标准规范危险品是指在运输、储存或使用过程中,由于其特殊性质可能对人体、财产、环境等产生危害的物质。

为了确保危险品的安全管理,标识识别是非常重要的一环。

本文将介绍易燃易爆危险品标识识别的标准规范,以便更好地防范和处理危险情况。

一、标识种类及其含义1. 危险品标志:危险品标志是指用以表明所携带危险品类别和危险特性的标志。

例如,红色底色的标志表示易燃液体,黄色底色的标志表示易燃固体等。

2. 警告标志:警告标志是用于表明危险品包装物内含有危害人体和环境的物质,以提醒人们注意防护。

例如,黑色底色的标志表示有毒物质,白底色的标志表示放射性物质等。

3. 标签:标签是贴在包装物上用来表明危险品特性、警示说明或者提供应急处置信息的标记。

标签上的文字应当清晰可辨,信息准确。

二、易燃易爆危险品的标识原则1. 易燃液体的标识原则:易燃液体的标志应当使用红色底色,标志上应注明“易燃液体”和包装物的名称。

标志的尺寸应符合国际标准,确保可见度和辨识度。

2. 易燃固体的标识原则:易燃固体的标志应当使用黄色底色,标志上应注明“易燃固体”和包装物的名称。

标志的形状和尺寸应符合标准规定,以保证辨识度。

3. 气体的标识原则:气体的标志应当使用淡黄色底色,标志上应注明所携带气体的名称和压力。

标志的大小应根据气体包装物的大小来确定,保证标志明显。

4. 自燃物质的标识原则:自燃物质的标志应当使用白色底色,标志上应注明“易自燃物质”和包装物的名称。

标志的尺寸不宜过小,以确保可见度。

5. 氧化剂和有机过氧化物的标识原则:氧化剂和有机过氧化物的标志应当使用淡黄色底色,标志上应注明所携带物质的名称和特性。

三、标志标识的具体要求1. 标志和标签的制作材料应具有耐腐蚀、耐磨损、耐环境变化的特性,以保证长期的可见度和辨识度。

2. 标志标识的字体大小应当明显,符合国际标准的要求。

文字应易于阅读,字体颜色要与标志背景形成鲜明对比。

3. 标志上的文字应使用正楷字体,并且应用该国常用语言文字进行标识。

危险有害物质辨识标准一、危险品分类危险品是指具有易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等危险特性的物质。

根据危险程度和危害性,危险品可分为以下几类:1. 爆炸品2. 易燃气体3. 易燃液体4. 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品5. 氧化剂和有机过氧化物6. 毒害品7. 放射性物品8. 腐蚀品二、危险品标识危险品必须按照国家规定进行标识,标识应清晰、醒目,易于识别。

危险品的标识应包括以下内容:1. 危险品的名称、类别和危险等级;2. 危险品的生产日期和保质期;3. 危险品的生产厂家和联系方式;4. 危险品的警示语和注意事项。

三、危险品特性每种危险品都有其特定的危险特性,包括燃烧性、爆炸性、毒性、腐蚀性等。

了解危险品的特性对于危险品的管理和使用至关重要。

四、危险品储存危险品的储存必须符合国家相关规定,确保储存设施的安全可靠。

储存时应分类存放,远离火源和热源,保持通风良好,防止阳光直射。

同时,应定期检查储存设施的完好性,及时排除安全隐患。

五、危险品运输危险品的运输必须遵守国家相关法规,确保运输过程的安全。

运输时应使用专用的危险品运输车辆,配备专业的驾驶员和押运员。

在运输过程中,应保持车速稳定,避免急刹车和急转弯。

同时,应配备相应的消防器材和应急处理设备。

六、危险品使用使用危险品时应遵守国家相关法规和操作规程,确保使用过程的安全。

使用前应了解危险品的特性、使用方法和注意事项。

使用时应佩戴相应的防护用品,如防护服、手套、眼镜等。

同时,应定期检查使用设备的安全性,及时排除故障。

七、危险品废弃废弃危险品时应遵守国家相关法规和环保要求,确保废弃过程的安全和环保。

废弃前应对废弃物进行分类处理,对可回收利用的废弃物进行回收利用。

同时,应采取相应的措施防止废弃物对环境和人体造成危害。

八、危险品事故处理当发生危险品事故时,应立即启动应急预案,采取相应的措施进行处置。

在处置过程中,应保持冷静、果断,及时报警并通知相关部门。

同时,应采取措施防止事故扩大和危害扩大。

XXXXX 运输有限公司危险源及风险清单制定:审核批准::危险源及风险辨识清单不安全因素不安全因素人的不安全行为物的不安全因素道路的不安全因素环境的不安全因素道路运输企业安全管理不完善主要内容其他交通参与者装备设施本身(车辆)特殊路段特殊天气安全管理(制度不完善)其他岗位人员路面通行条件自然灾害驾驶员典型道路夜间驾驶员危险源辨识危险源分类驾驶员生理异常驾驶员违规驾驶驾驶员操作错误驾驶员注意力分散危险源疲劳药物不良反应疾病饮酒后行动、思想迟缓一般性违规,不指向他人违规行为指向他人,具有攻击性、报复性危险性错误,如操作不当、操作失误(短期)无危害性错误主观原因客观原因具体表现长时间行驶,使驾驶员出现瞌睡、注意力不集中、反应变慢等疲劳状态,容易使驾驶员无意识操作和错误操作,甚至昏睡。

驾驶员服用某些药物后出现反应迟钝、嗜睡、兴奋等不良反应,不利于安全行车,易引发事故。

驾驶员在行车过程中出现心脏病、脑淤血、耳病、头痛头晕、急性肠胃炎等疾病,失去对车辆的操控能力,易引发事故驾驶员饮酒后上路驾驶、因眩晕、恶心、反应迟钝等原因对路况的观察和判断能力减弱而导致事故为了赶时间。

驾驶员抢黄灯通过路口;驾驶员逆行、违法停车、超行、酒后驾驶、违法倒车、违法掉头、违法会车、违法牵引、违法、货车超载、客车超员等故意和前面车辆靠得很近,以示意前面的驾驶员提高车速或赶紧让路对妨碍自己行驶的车辆,如行驶缓慢或“加塞车辆”感到非常气愤,使劲按喇叭、爆粗口表示不满,甚至故意超车后紧急制动强行超车强行变更车道在湿滑的路面上紧急制动,或车辆侧滑时紧急制动,急打转向盘有紧急情况时,错把加速踏板当制动踏板变更车道,没有观察后视镜由主路驶入辅路时,没有注意视觉盲区内的行人、非机动车转弯时,未注意车辆内外轮差,车轮落入边沟等分道口行驶路线选择错误等驾驶员在驾驶过程中接打电话、走神、与人热烈交谈、观察其他交通事故或者过度关注新奇事物等高速公路环境单一,驾驶员注意力无法持续集中等其他交通参与者的不安全行为危险源辨识具 体 表 现其他机动车驾驶同逆向行驶、违规占道行驶、违法超车、超速行驶、 酒后驾驶等行人、 骑自行车人、 骑电动车人不按交通信号灯通行、逆向行驶、 违 规占用机动车道行驶等 竞技驾驶等老年人行动迟缓, 行走时不注意观察路况, 遇到危险情况来不及躲避儿童行为不自知,不具备道路安全意识,嬉戏打闹、闯入道路其他交通参与者在经过路口时,忽视危险,突然出现 行人打伞,遮挡住视线,不顾及周围车辆等行人边走边交谈、接打电话或听音乐,忽视车辆靠近 路面施工工人专注于施工工作 道路维护人员专注于清理道路工作等危 险 源违反通行规则行为不自知、不自觉专注于其他事 物危险源分类其 他 交 通 参与者的不安 全行为车辆本身特点的不安全因素辨识具 体 表 现转弯、倒车、停车、超车等占用多车道 重心高、容易侧翻遇软路肩、危桥、易压垮道路设施驾驶员看不到盲区内行人、其他机动车等高速公路小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同, 存在绝对速度差,迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险亦加大 转变时碰撞、刮擦内侧行人、其他车辆等加速慢,被后车追尾前方有紧急情况,不能及时减速停车技术状况不良因素辨识危 险 源制动劣化或失效 转向不良或失效 照明、信号装置故 障侧向稳定性差 车辆悬架、减振系 统缺陷 技术状况不良车速表故障轮胎磨损严重、有 裂纹或扎入杂物车辆无法启动发动机故障不能及时制动不能按意图转向前照灯损坏,照明受到影响,夜间时驾驶员无法观察路况 转向灯不亮,转向意图不能传递等车辆在横向坡道行驶,或进行超车、转弯灯操作时,易发生侧 滑或侧翻车辆经过坑洼路面时,颠簸严重,使驾驶员或乘客感觉不适,还 可能使装载的货物掉落驾驶员不能准确掌握行驶速度车辆在行驶过程中行驶附着力不够,制动距离延长易发生爆胎等 危 险 源车体庞大 (车 身较大、较宽、), 满载总质量 较大车身存在视觉盲 区与其他车辆之 间存在速度差内外轮差大 加速性能差 惯性大、制动距离长车辆抛锚、应急停车,影响其他车辆通行车辆中途熄火,无法正常操控行驶特点 存在风险结构存在 风险具 体 表 现危险源分类危险源分类安全装置失效因素辨识具 体 表 现后视镜损坏,驾驶员观察道路交通情况受到影响 雨雪天刮水器无法使用,视线受影响喇叭不响,其他驾驶员或交通参与者听不到车辆靠近的信号 驾驶员眼睛被太阳光直射,影响观察车轮抱死、车辆侧滑车辆发生碰撞等事故时,安全气囊不能弹出,驾驶员头部直接撞 到转向盘或前风窗玻璃上车辆发生碰撞等事故时,无法束缚驾驶员或乘客,致使他们受伤 发生碰撞事故,无法吸收,缓和外界冲击力、防护车体紧急制动或车辆发生事故时,驾驶员头部得不到保护,颈椎易受 伤害影响驾驶员视野,易使驾驶员受伤出现紧急情况时,无法及时有效处理危 险 源后视镜损坏 刮水器失效 喇叭失效 遮阳板掉落 制 动 防 抱 死 系 统 等安全装置失效 安全气囊损坏安全带损坏 保险杠损坏 座 椅 安 全 头 枕 损 坏或掉落 风窗玻璃损坏灭 火 器 、 警 告 标 志、安全锤、应急门 开关等损坏或缺失危险源分类主 动 安 全 装置失效被 动 安 全 装置失效特殊路段的不安全因素辨识危险源分类临时修建道路交叉路口隧道立交桥、环岛桥涵路旁有高大的建筑、树木的道路城乡结合部路段危险源建设等级较低、压实度低、沉降不足、平整度差周边地形复杂及交通情况混乱车辆、行人汇集,交流大,行驶轨迹交叉长隧道内照明差,可见度低隧道较窄、限制高度隧道口结冰隧道出入口明暗变化出口横风方向多、出口多、车量路宽限制限制轴重横风影响驾驶员视线被遮挡交通信号灯、标志灯被遮挡各种交通工具汇聚,人车混杂交通安全设施不完善临时市场占道经营交通参与者安全意识差具体表现车辆易倾翻、沉陷畜力车、人力车、低速汽车、摩托车等频繁出现,带来风险;无道路交通标志标线,车辆、行人随意行走,带来风险驾驶员忽视盲区,易碰撞、剐擦交叉路口其他车辆、行人等驾驶员未开启前照灯、车辆抛锚易引发碰撞事故驾驶员强行超车,易引发撞车事故超高货车易碰撞出入口车辆容易失控,发生侧滑驾驶员出现短暂“失明”,无法观察道路信息影响驾驶员对车辆的操控易迷失方向、选择错误道路错过出入口车流量大或路面情况不良(如湿滑、结冰等) ,车辆易驶出桥面,坠落桥下等重载大型车辆载重超过限制,使桥梁垮塌较大横风影响车辆的正常行驶轨迹驾驶员容易忽略路口拐入的车辆、闯入的行人或骑车人,易发生碰撞事故驾驶员未注意到被遮挡的信号灯,误闯红灯;驾驶员未注意到被遮挡的标志,发生危险三轮车、畜力车、骑车人、行人多,驾驶员无力全面观察,易发生碰撞、剐擦事故交通信号、标志标线缺乏或毁损,通行无指示,易发生碰撞等事故买卖双方不注意来往车辆交通参与者不懂交通规则,或没有遵守交通规则的习惯,给安全行车带来威胁特殊天气的危险源辨识危险源分类雨天雪天大雾天气高温天气危险源光线昏暗,能见度低常伴有雷电、大风路面湿滑、泥泞气温低于0℃时,形成冻雨水网地区路面积水反光视线不良路面被积雪覆盖或有融雪能见度低温度过高具体表现视线受影响,无法清晰观察路况雷电劈倒或大风刮倒路边树木,形成路障或砸中过往车辆降雨使得道路塌陷或变得松软,车辆容易陷入;车辆发生侧滑;使车辆制动距离延长车辆制动距离延长;车辆侧滑远处驶来的车辆误以为是正常道路,容易高速驶入,易发生侧滑驾驶员视线被影响,无法清晰观察路况车辆启动时,车轮打滑,启动困难;车辆行驶过程中易发生侧滑;车辆在平坦、两侧无建筑和树木、积雪覆盖的道路行驶,辨识不出分道线、路测边缘等看不清路况,追尾事故频发,易连环追尾;驾驶员长时间雾中驾驶,注意力持续集中,易疲劳等驾驶员易疲惫、困倦、脾气暴躁;轮胎压力高,易发生爆胎;车辆电气元件、 (货车)货物易自燃;水温过高,损坏发动机制动易失效等物品、车载货物的不安全因素辨识具 体 表 现破损化学品发生泄露相禁忌的化学品混放发生反应 静电火花遇明火使车辆的稳定性降低,转弯时车辆易侧翻车辆负荷过大,转弯、下长坡时使车辆制动失效车辆负荷过大,易引发爆胎、传动轴断裂、钢板弹簧断裂等 车辆结构损坏,引发事故车辆负荷过重,导致路面损毁、桥梁垮塌等危 险 源危险化学品包装罐破损 危险化学品混放危险化学品易燃装载的货物重心过 高 货物偏载 (过于靠前、靠 后,过于偏离中心线等)超载危险源分类(危运车) 货物 装载存在危险(货车) 货物装 载存在危险典型道路的不安全因素辨识具 体 表 现车辆连续上下坡转弯,频繁制动,易导致制动失效车辆上下坡,使发动机温度过高,或换挡不当,引起发动机熄火或 溜车山体遮挡,无法全面观察来车情况控制不合适,车辆驶出路外 超车、会车危险性大等道路安全防护设施不完善,车辆易冲出道路阻挡道路或直接造成事故秋冬季节或高海拔山路常有云雾,视线受影响,无法观察路况 速度高,制动停车距离长,易发生连环撞车事故车辆在高速公路上长时间高速行驶, 驾驶员极易疲劳, 车辆性能也 易发生变化长时间在高速公路上驾驶, 驾驶员对速度的感知能力下降, 易超速 行驶客货车辆重心较高,速度快,遇突发情况极易侧滑、侧翻 平直路面在阳光照射下易产生“水面”效应,对安全行车产生干扰危 险 源连续上下坡路窄弯急安全防护设施不完 善 山体滑坡云雾缭绕相对封闭、控制出入、单向行驶、无平 面交叉、路况好、车 速高、车流量大危险源分类山区道路高速公路道路通行条件不良因素辨识危险源分类施工道路故障冰雪路面涉水路面,如漫水桥、过河路、积水道路等凹凸路面危险源道路中断或变窄路面有沙石施工标志不明显或未设置道路上有掉落或卸载的货物故障车未及时移开或交通事故车辆停在路中农作物占道晒粮路面摩擦系数低、平整度差对阳光的反射率极高水过深水下有泥沙水中有尖锐物水流速度快路面凹凸不平路面有较大凸起、深坑等具体表现行车道减少,车辆急减速通行车辆多,通行速度突然变慢,车辆不及时减速易发生追尾等事故车辆制动距离延长或弯道易侧滑距离施工地点很近时才发现道路有施工,应急处置不当易引发事故未发现路障,躲避不及,易发生事故;躲避路障时,与其他车辆发生轨迹交叉等车辆易发生侧滑大雪后,雪地反射日光,刺激眼睛,导致雪盲症,影响正常观察未查清水情即涉水行驶,易车辆熄火、电气设备受潮车辆打滑或陷于水中车胎被尖锐物扎破车辆行驶轨迹发生偏移或被冲走车辆颠簸,使驾驶员或乘客不适,或使货物掉落;车辆长时间在凹凸不平路面行驶,性能易下降等由于道路失修或局部地壳活动使路面出现凸起和深坑,躲避不及易引发事故简述LEC 评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894- 1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。

各类危险品的识别与防护近年来,由于科技的进步和生活方式的改变,我们的生活环境变得日益复杂和多样化。

同时,工业化和城市化进程的加快也使得各类危险品在我们的生活中变得越来越常见。

为了保障个人和社会的安全,我们需要了解并学习如何正确地识别各类危险品,并采取相关的防护措施。

首先,我们需要明确什么是危险品。

危险品是指具有一定的化学、物理或生物性质,具有潜在危害能力,可能对人体健康和环境产生危险的物质或物体。

常见的危险品包括化学品、放射性物质、爆炸品、火灾物质等。

了解危险品的种类和性质是识别和防护的第一步。

其次,正确识别危险品的方法至关重要。

我们可以通过观察物品的标识和标志来判断其是否为危险品。

例如,危险品的包装上通常会印有相应的警示标志和标签,以提醒人们注意危险性。

同时,我们还可以通过嗅觉、视觉等感官来辨识某些具有特殊气味或颜色的危险品。

此外,我们还可以借助一些专业的仪器和设备,如气体检测仪、辐射探测仪等来识别危险品。

针对不同类型的危险品,我们需要采取相应的防护措施。

例如,对于化学品,我们需要穿戴防护服、戴上防护眼镜和呼吸器等,确保自身不受化学品的侵害。

对于放射性物质,我们应离开放射源,远离辐射区域,并采取隔离等措施。

而对于爆炸品和火灾物质,我们需要学习如何正确地操作和储存,以及如何使用消防设备进行扑灭。

总的来说,不同的危险品需要不同的防护方法,我们需要根据具体情况灵活运用。

此外,教育与宣传也是识别与防护危险品的重要手段。

通过在学校、社区和媒体上开展相关的教育和宣传活动,可以提高公众的危险品意识,增强识别和防护的能力。

同时,也可以提供相关的培训和指导,帮助人们正确地处理和应对危险品事故。

只有全社会都形成共识,并付诸行动,才能有效地预防和减少危险品事故的发生。

总之,各类危险品的识别与防护是我们生活中重要的一环。

只有通过了解危险品的性质和特点,学习正确识别的方法,采取相应的防护措施,并进行必要的教育与宣传,我们才能在面对危险品时做出正确的判断和应对,确保个人和社会的安全。

风险管理1、危险危害识别⑴在进行危害识别时,应充分考虑:①火灾和爆炸;一切可能造成时间或事故的活动或行为②冲击与撞击;物体打击,高处坠落,机械伤害;③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射);④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境;⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等);⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等;⑦有毒有害物料、气体的泄漏;⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务:包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。

同时还应考虑:①人员、原材料、机械设备与作业环境;②直接与间接危险;③三种状态:正常、异常及紧急状态;④三种时态:过去、现在及将来。

●人的不安全行为:违反安全规则或安全常识,使事故有可能发生的行类别:a) 操作错误(忽视安全、忽视警告);b 安全装置失效;c) 使用不安全设备;d) 手代替工具操作;e) 物体(成品、材料、工具等)存放不当;f) 冒险进入危险场所;g) 攀坐不安全位置;h) 在起吊物下作业(停留);i) 机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等);j) 有分散注意力的行为;k) 不使用必要的个人防护用品或用具;l) 不安全装束;m) 对易燃易爆等危险品处理错误等。

●物的不安全状态:使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件(GB6441-86 )防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺乏或有缺陷;生产场地环境不良。

)a) 物质:火灾、爆炸性物质;毒性物质;b) 物体:防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;设备、设施、工具、附件有缺陷;个人防护用品用具缺少或有缺陷;生产(施工)场地环境不良。

●有害作业环境:a) 作业场所缺陷:间距不足;信号、标志没有或不当;物体堆放不当。

b) 作业环境因素缺陷:采光不良或有害;通风不良或缺氧;温度过高或过低;湿度不当;外部噪声;风、雷电、洪水、野兽等自然危害。

●安全管理缺陷:a) 设计、监测方面缺陷或事故(件)纠正措施不当;(人机工效学);b) 人员控制管理缺陷:教育培训不足;雇用不当或缺乏检查;超负荷;禁忌作业等;c) 工艺过程、作业程序缺陷;d) 相关方管理缺陷。

(2)危害识别的范围①规划、设计和建设、投产、运行等阶段;②常规和异常活动;③事故及潜在的紧急情况;④所有进入作业场所的人员的活动;⑤原材料、产品的运输和使用过程;⑥作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;⑦人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;⑧丢弃、废弃、拆除与处置;(⑨气候、地震及其他自然灾害等;(3)危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导,采用工作危害分析法(JHA)、安全检查表(SCL)、现场观察法等多种方法,可单独或联合使用。

①工作危害分析法(JHA):从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。

②安全检查表(SCL):安全检查表分析方法是一种经验的分析方法,是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。

再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。

③现场观察法:由专家和咨询师组成现场调查组,通过现场实地观察、询问、交谈,从而快速识别出部门的环境因素;(4)危害识别的步骤①安全保卫部(或评审小组)负责设计危害识别所用的《工作危害分析(JHA)记录表》、《安全检查(SCL)分析记录表》和《危害识别、风险评价控制表》表格,发至各项目(单位);②各项目(单位)负责组织人员,从本部门班组(工段或项目)的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害,填写《工作危害分析(JHA)记录表》、《安全检查(SCL)分析记录表》和《危害识别、风险评价控制表》,经本单位领导审批后,报送公司安全保卫部(或评审小组);③安全保卫部(或评审小组)对各项目(单位)识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分类形式可按:不同的危害分类;④安全保卫部组织人员(或评审小组负责)进行调查、核实、补充完善,并进行登记,经评审后填写公司《重要危害识别、风险评价控制表》,确定公司的重大危害,报风险评价小组组长审批。

并将批准后的《重要危害识别、风险评价控制表》反馈到各项目(单位)制定相应的控制措施。

2、风险评价(1)评价准则的依据①有关安全法律、法规要求;②行业的设计规范、技术标准;③公司的安全管理标准、技术标准;④合同规定;⑤公司的安全生产方针和目标等。

(2)评价准则采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行,R=L×S①事件发生的可能性L参照表1来制定表1 事件发生的可能性L判断准则等级标准5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。

3 没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生类似事故或事件。

2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。

1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。

极不可能发生事故或事件。

②事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2 事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元) 停工环境污染、资源消耗公司形象5 违反法律、法规和标准死亡>50 部分装置(>2套)或设备停工大规模、公司外重大国际、国内影响4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力>25 2套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3 不符合公司的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>10 1套装置停工或设备公司范围内中等污染地区影响2 不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10 受影响不大,几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1 完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损③风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3来制定表3 风险等级判定准则及控制措施风险度R 等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25 巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15-16 重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估。

立即或近期整改9-12 中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4-8 可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4 轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录(3)风险等级的确定①在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:火灾和爆炸;冲击和撞击;中毒、窒息和触电;有毒有害物料、气体的泄漏;其他化学、物理性危害因素;人机工程因素;设备的腐蚀、缺陷;对环境的可能影响等。

②在确定重大风险时,应考虑:a)有关法规、标准的要求;b)风险发生的可能性和后果的严重性;c)公司的声誉和社会关注程度等。

③按风险度R=可能性L×严重性S,计算出风险值。

风险值R≤8的确定为一级风险,风险值R在9~12的确定为二级风险,风险值R在15~16的确定为三级风险,风险值R在20~25的确定为重大风险。

3、危害的分级管理(1)危害管理分为二级:对判定为一级风险和二级风险的危害,作为一般危害,由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理;对判定为三级风险和重大风险的危害,作为重要危害,由其所在单位制定相应的控制措施,编制《重要危害及控制措施清单》,并报公司安全保卫部备案,安全保卫部负责对各单位上报的《重要危害及控制措施清单》进行整理、汇总,形成公司《重要危害及控制措施清单》,报公司评审小组组长批准。

并将批准后的公司《重要危害及控制措施清单》反馈到各单位。

(2)对确定为重大风险的应制定《重大风险及控制措施清单》。

重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设备改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人(3)对确定为重大隐患的项目的风险,公司应制定隐患治理方案,明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表,并定期对方案的实施情况进行检查,确保隐患治理方案的有效实施。

重大隐患项目治理结束后,有关部门应进行验收,形成报告。

公司对重大隐患的项目应建立档案,对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。

档案应包括以下内容:评价报告与技术结论;评审意见;隐患治理方案,包括资金概预算情况等;治理时间表和责任人;竣工验收报告。

4、风险的控制(1)公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取措施消减风险,将风险控制在可接受的程度,预防事故的发生。

公司在选择风险控制措施时,应该先考虑消除危害,再考虑抑制危害,修订或制定操作规程,最后采用减少暴露的措施控制风险;同时还应考虑:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。

(2)控制措施的选择应包括:①工程技术措施,实现本质安全;②管理措施,规范安全管理;③教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;④个体防护措施,减少职业危害。

5、风险信息更新公司应不断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患。

应定期评审或检查风险控制结果。

(1)识别、评价的时机①对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

②对于非常规性(如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等)的危险性较大的活动,在活动开始之前进行危害识别风险评价,在此基础上编制实施方案(施工方案、施工组织设计等),并经有关领导严格审批。

如果有发生严重事故可能的作业活动,还应制定应急措施、编写应急预案,并且要在活动或施工之前进行演练。

③当下列情况发生时,应及时进行风险评价:a) 新的或变更的法律法规或其他要求;b) 操作变化或工艺改变;d) 新建、改建、扩建、技改项目;e) 有对事故、事件或其他信息的新认识;f) 组织机构发生大的调整。

(2)危害(风险)的更新按以下原则进行:①各单位将更新的《工作危害分析(JHA)记录表》和《安全检查(SCL)分析记录表》交所在单位领导审核后,交公司安全保卫部。