心理学第八章复习进程

- 格式:ppt

- 大小:4.67 MB

- 文档页数:80

202X教师资格证《中学心理学》备考重点:第八章精心为您整理了“202X教师资格证《中学心理学》备考重点:第八章”供您参考,更多相关资讯,网站将持续为您更新,敬!祝大家新年新气象!202X教师资格证《中学心理学》备考重点:第八章第八章学习策略第一节学习策略概述1、定义:学习策略是指学习者为了提高学习的效果和效率、有目的有意识地制定的有关学习过程的复杂的方案.2、特征:①是学习者为了完成学习目标而积极主动地使用的②是有效学习所需的③是有关学习过程的④是学习者制定的学习计划,有规则和技能构成3、分类:认知策略、元认知策略、资源管理策略第二节典型的学习策略一、认知策略(一)复述策略1、定义:复述策略是在工作记忆中为了保持信息,运用内部语言在大脑中重现学习材料或刺激,以便将注意力维持在学习材料上的方法。

2、常用的几种方法:①利用随意识记和有意识记;②排除相互干扰;③整体识记和分段识记;④多种感官参与;⑤复习形式多样化;⑥画线。

(二)精细加工策略1、定义:精细加工策略是一种将新学材料与头脑中已有知识联系起来从而增加新信息的意义的深层加工策略.2、常用策略:①记忆术(位置记忆法、缩减和编歌决、谐音联想法、关键词法、视觉想象、语义联想);②做笔记;③提问;④生成性学习;⑤利用背景知识,联系实际.(三)组织策略1、定义:使整合所学新知识之间、新旧知识之间的内在联系,形成新的知识结构.2、常用策略:①列提纲;②利用图形(系统结构图、流程图、模式或模型图、网络关系图);③利用表格(一览表、双向表)。

二、元认知策略(一)概念:1、元认知:是对认知的认知,是关于个人自己认知过程的知识和调节这些过程的能力,包括:对认知过程的知识和观念、对认知行为的调节和控制。

①元认知知识(知道做什么):对有效完成任务所需的技能、策略及其来源的意识。

包括对人人作为学习的认识、对任务的认识、对有关学习策略及其使用方面的认识。

②元认知控制(何时、如何做什么):包括制定认知计划、监视计划的执行以及对认知过程的调整和修改。

⼼理学复习要点⼼理学复习要点考试题型:填空题、判断题、选择题、名词解析、简答题、论述题、实例分析。

第⼀章绪论⼀、⼼理学研究的对象:⼈的⼼理现象及其规律。

⼼理现象包括:1.⼼理过程:A认识过程(基础):包括感觉、知觉、记忆、想象、思维(核⼼是思维);B 情感过程(动⼒):⼈对客观事物是否符合需要愿望观点⽽产⽣的体验;C 意志过程(调控作⽤):⼈在⾏动中⾃觉地克服困难以实现预定⽬的的⼼理过程;2.个性⼼理(简称个性):A个性倾向性(动⼒因素):需要、兴趣、动机、理想;B ⾃我意识:⾃我认识、⾃我体验、⾃我监控;C 个性⼼理特征(个别性集中表现):能⼒、⽓质、性格。

⼆、了解和研究⼈的⼼理的⽅法:观察法(主要)、测验法、实验法、个案法、调查法、个案研究法、产品分析法、教育经验总结法、跨⽂化研究法。

三、⼈的⼼理实质:脑是⼼理的器官,⼼理是脑的机能,⼼理是⼈脑对客观现实的主观能动的反映。

第三章感觉与知觉1、感觉:⼈脑对直接作⽤于感觉器官的客观事物个别属性的反映;知觉:指⼈脑对直接作⽤于是感觉器官的客观事物的整体属性的反映。

区别:感觉是对个⼈刺激物个别属性的反映,知觉是事物的整体在⼈脑中的反映。

联系:都是刺激物直接作⽤于是感觉器官产⽣的,都是对现实的感性反映形式。

2、知觉的基本特性:选择性、整体性、理解性、恒常性;知觉的种类:物体知觉(空间知觉、时间知觉、运动知觉);社会知觉(他⼈知觉、⾃我知觉、⼈际知觉);错觉(视错觉、形重错觉、运动错觉、时间错觉、⽅位错觉)。

3、感受性是指各种感觉器官对适宜刺激的感觉能⼒。

引起感受性变化发展的主要因素:感觉适应、感觉对⽐、感觉的相互作⽤、联觉、感觉补偿、⽣活条件和劳动实距等。

4、观察是有⽬的、有计划的知觉过程,是⼈从现实中获得感性认识的主动积极的活动形式。

培养学⽣的观察能⼒:A、要明确观察的⽬的任务。

B、要有相应的知识准备。

C、指导观察的⽅法,培养观察的技能:加强观察⽅向的引导;充分调⽤感官,勤于思考;观察时要细致耐⼼,学会运⽤⽐较。

《心理学》复习题集第八章意志第八章意志一、填空1、意志行动的特点是(有明确的预定目的)、(随意运动是意志行动的基础)、(意志行动与克服困难相联系)。

2、意志对行动的支配表现在:一是(发动),二是(制止)。

3、意志行动的基础是(随意运动),其重要特征是(克服困难)。

4、引起动机的条件一是内在条件(需要),二是外在条件(主体之外的各种物质刺激)。

5、动机的功能有(激发功能)、(选择和指向功能)、(维持和调节功能)。

6、意志行动过程分为(采取决定阶段)、(确定行动目的)、(制定行动计划)、(作出行动决定)、(执行决定阶段)。

二、名词解释意志:是人自觉地确定目的,并根据目的调节和支配自己行动,克服困难以实现预定目的的心理过程。

它是人类意识能动性的集中表现,也是人类特有的心理现象。

动机:是能引起、维持一个人活动,并将该活动导向某一目标,以满足个体某种需要的念头、愿望、理想等。

动机有激发功能、选择和指向功能、维持和调节功能。

意志的自觉性:是一个人能够深刻地认识行动的正确性和重要性,并自愿地调节和支配自己的行动,使之符合行动目的的品质。

意志的果断性:是一个人善于迅速辨明是非,合理地采取决定和执行决定的品质。

意志的自制性:是一个人善于控制和支配自己的情绪,约束自己言行的品质。

意志的坚韧性:是一个人在行动中坚持决定,百折不挠地克服重重困难去达到行动目的的品质。

*双趋冲突:一个人以同样强度的两个动机追求同时并存的两个目的,但又不能同时达到。

这种从两所爱者或两趋向中仅能择其一的矛盾心理状态,称为双趋冲突。

双避冲突:一个人同时遇到两种都想躲避的威胁,而他又必须接受其一。

这种从两所恶者或两躲避者中必须选择其一的困扰心理状态,称为双避冲突。

随意运动:意识支配的运动。

意识不能支配的运动叫不随意运动。

三、简答题1、简述意志与认识、情绪情感活动的区别和联系。

答:区别:1、认识过程是人脑对客观事物的反映,情感过程是人脑对自身需要是否获得满足的态度的反映。

第八章行为控制知识点汇总第一节需要需要是个体活动的基本动力,是个体行为动力的重要源泉。

一、什么是需要。

需要是有机体内部的某种缺乏或不平衡状态。

需要是一种主观体验,是被自己感受或体验到的一种心理状态。

它有以下特点:①对象性②紧张性③驱动性④周期性。

二、需要的理论。

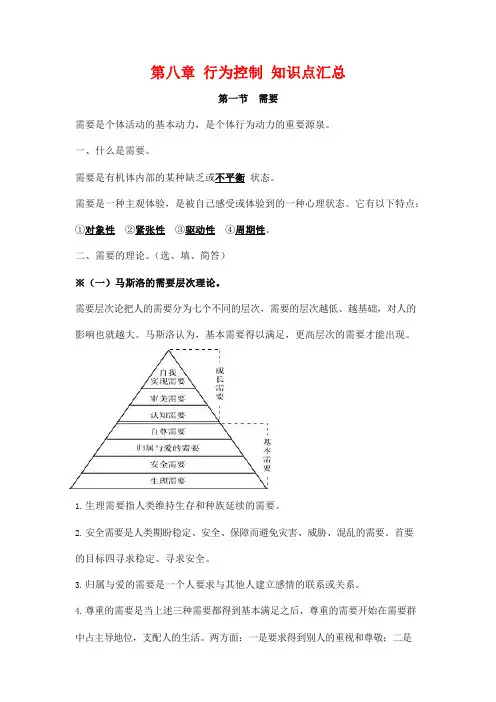

(选、填、简答)※(一)马斯洛的需要层次理论。

需要层次论把人的需要分为七个不同的层次,需要的层次越低、越基础,对人的影响也就越大。

马斯洛认为,基本需要得以满足,更高层次的需要才能出现。

1.生理需要指人类维持生存和种族延续的需要。

2.安全需要是人类期盼稳定、安全、保障而避免灾害、威胁、混乱的需要。

首要的目标四寻求稳定、寻求安全。

3.归属与爱的需要是一个人要求与其他人建立感情的联系或关系。

4.尊重的需要是当上述三种需要都得到基本满足之后,尊重的需要开始在需要群中占主导地位,支配人的生活。

两方面:一是要求得到别人的重视和尊敬;二是自尊,5.认知需要是克服障碍和解决问题的工具。

学习和发现未知的东西会给人们带来满足和幸福。

6.审美需要包括对秩序、对称、完整结构以及存在于大多数儿童和某些成人身上的对行为的完美的需要。

7.自我实现需要是需要层次的最高点,在上述需要得到满足后而产生。

自我实现的需要是创造的需要,是追求实现自我理想的需要。

马斯洛指出,自我实现就是一个人能够成为什么,他就必须成为什么,他必须忠实于他自己的本性。

※(二)奥尔德弗的需要理论三、需要的种类。

依需要的起源可将其划分为生物性需要与社会性需要。

(一)生物性需要生物性需要是指保存和维持有机体生命和延续性种族的一些需要。

(二)社会性需要社会性需要是人类特有的需要,如劳动的需要、交往的需要、成就的需要、社会赞许的需要、求知的需要等。

1.成就需要。

是指个人对.于.自.己.认为重要的或有价值的事力求达成的欲望。

(填空)人们的成就需要不仅(内容不同),而且其强度也(因人而异)。

成就需要是后天学习的结果,下列条件将会激发人们的成就需要:能让个人独立负起责任来解决问题的那种环境气氛;能制订出中等成就目标并接受“可预测风险”的倾向;有关他们工作进展情况的详细而具体的及时反馈。

第八章表象和想象【学习目标】 (2)【学习建议】 (2)【学习重点】 (2)【关键词】 (2)第一节表象 (4)一、表象及其特征 (4)二、表象的种类 (5)第二节表象理论 (7)一、表象理论及其研究 (7)第三节想象 (8)一、想象概述 (8)二、想象的种类 (9)第四节想象规律的应用 (11)一、在教学活动过程中发展学生的再造性想象 (11)二、在教学活动过程中培养学生的创造性想象 (11)【学习目标】了解和掌握表象、表象特征、想象、想象种类的基本概念和表象理论、想象的基本规律,了解表象的信息加工过程。

能够运用表象的基本原理和想象的心理品质,分析和解决有关表象和想象的实际问题。

【学习建议】理解和掌握表象和想象的定义、表象的分类、想象的种类、表象的表征过程、想象的基本特征,以及表象的信息加工过程和想象规律在教育领域中的重要意义和作用。

【学习重点】1.人脑对感知过的事物形象的反映,是人脑中以形象的形式对客观事物进行操作和加工的过程。

2.表象是感知决痕迹经信息加工后再作用的产物,它既是客观事物在人脑中的表征形式,也是知识表征的形式之一;既可以存储,也可以被加工和编码。

表象具有直观性和概括性。

3.根据不同标准,可以将表象分为不同种类。

根据表象形成时占主导的感觉通道不同,把表象分为视觉表象、听觉表象、动觉表象、嗅觉表象、味觉表象和触觉表象;根据表象形成的概括程度,把表象分为个别表象和一般表象;根据表象的创造性分,把表象分为记忆表象和想象表象。

4.表象是信息编码和表征的主要形式,在人的心理活动中具有独特作用。

主要的表象理论有基本表象理论和双重编码理论。

基本表象理论通过心理旋转来说明表象的信息加工过程。

双重编码理论认为,在人脑中同时存在着两种信息编码和存储系统。

5.想象是人脑对原有的表象进行加工改造而形成新形象的心理过程,是以表象为内容的特殊形式的高级认知活动。

想象最突出的特征是形象性和新颖性,其功能有预见、补充和代替。

第八单元复习提纲学习策略始于1956年布鲁纳等人的人工概念学习的研究。

学习策略:指学习者为了提高学习效率和效果,有目的有意识的运用有效的学习程序、规则、方法、技巧及调控方式的学习过程。

学习效率的基本特征:(1)主动性,是学习者为了完成学习目的积极主动地使用的;(2)有效性,是有效学习所需的;(3)过程性,是有关学习过程的;(4)程序性,是由学习者制定的学习计划、规则和技能构成的。

学习策略的意义:(1)可以改进学生的学习,提高学习质量;(2)能有效地促进教师的教;(3)有利于学生更好地适应于发展。

学习策略的构成:1、认知策略;2、元认知策略;3、资源管理策略。

(这是迈克卡的观点)认知策略:指在对信息加工时所用的方法和技术。

包括:复述策略、精细加工策略和组织策略。

复述策略:指为了在记忆中保持信息而对信息进行重复识记的策略。

常用的复述策略有以下方法:(1)利用随意识记和有意识记;(2)排除相互干扰;(3)整体识记和分段识记;(4)多种感官参与;(5)复习形式多样化;(6)注意复习时间的合理安排;(7)试图回忆;(8)画线。

精细加工策略:指使人们更好地理解和记住正在学习的东西而作的充实意义的添加、构建或升华的过程。

常用的精细加工策略方法:(一)记忆术(1)位置记忆法;(2)缩减和编歌诀;(3)关键词法;(4)视觉想象;(5)谐音联想;(6)语义联想;(二)记笔记(三)提问(四)生成性学习(五)利用知识背景,联系实际。

组织策略:是整合所学新知识之间、新旧知识之间的内在联系,形成新的知识结构的策略。

组织策略的方法:(1)聚类组织策略;(2)概况法:纲要法;网格法;(3)比较法:对立比较;差异比较;对照比较。

元认知策略:指个体为实现最佳的认知效果对自己的认知活动进行的调节和控制(即监控策略,指学生对自己的学习过程的有效监视和控制)包括:计划策略、监控策略和调节策略。

计划策略:是根据认知活动的特定目标,在一项认知活动之前计划各种活动,预计结果,选择策略,想出各种解决问题的方法,并预估有效性。

第八章意志【考试要点】通过对本章的学习,理解并掌握意志、意志行动的含义及特点;掌握动机的概念及动机的功能、分类;熟悉动机理论的代表人物及其观点,识记驱力、诱引、期望、归因、自我效能感的定义;把握学生的学习动机的培养;懂得意志行动的过程分析,正确区分双趋冲突、双避冲突、趋避冲突;掌握意志的品质的内容,识记意志的自觉性、意志的果断性、意志的自制性、意志的坚韧性的概念;熟悉意志与认识、情感的相互关系,结合学生实际如何进行意志品质的锻炼培养。

【大纲内容与重点】第一节意志的概述一、什么是意志意志是人自觉地确定目的,并根据目的调节和支配自身的行动,克服困难以实现预定目的的心理过程。

意志是人类所特有的心理现象,是人的意识能动性的集中表现。

意志在人类变革现实的行为活动中表现出来,它对行为活动具有发动、坚持和制止、改变和调节控制作用。

意志与认识、情感过程是密切联系而又有区别的。

第二信号系统即语词在人的意志中起重要的作用。

一二、意志行动及其特点、意志行动是人所特有的,但不是人的一切行动都是意志行动。

例如,手遇针刺就会缩回,吹口哨,摇头摆脑等一些无意的动作,都不是意志行动。

也就是说,意志行动是具备一定要求和特征的行动。

1.有明确的预定目的。

意志行动和预定的目的分不开,没有目的,就没有意志行动。

人的意志行动,需要根据预期的目的,形成一定的行动方案,有计划、有步骤地达到目的的行动。

2.随意运动是意志行动的基础。

读书看报、打球下棋等都是随意运动,意志行动就表现在随意运动中。

换句话说,意志行动必然是随意行动,但是,随意行动并不总是意志行动。

因为,意志行动除了具有随意行动的特征之外,还与克服困难相联系。

3.意志行动与克服困难相联系。

困难包括内部困难和外部困难。

只有克服了这些困难,才能使意志行动达到预期的目的。

一个人意志坚强的水平往往以困难的性质和克服困难的努力程度来衡量。

因此,克服困难是意志行动的最重要特征之一。

"第二节动机一,动机动机是直接推动一个人进行活动的内部动因或动力。

第八章知识的学习第一节知识的分类与表征一、知识及其涵义在不同的时期,哲学家们对知识的性质、知识的价值、知识的分类进行了不同维度的描述,《教育大词典》的定义是:“对事物属性与联系的认识。

表现为对事物的知觉、表象、概念、法则等心理形式。

”《中国大百科全书·教育》卷的定义是:“所谓知识,就它反映的内容而言,是客观事物的属性与联系的反映,是客观世界在人脑中的主观映象。

就它的反映活动形式而言,有时表现为主体对事物的感性知觉或表象,属于感性知识,有时表现为关于事物的概念或规律,属于理性知识”。

这两个定义都是根据哲学认识论中的反映论给出的,强调知识是客观世界的主观反映。

布卢姆(Bloom,1986)将知识定义为对具体事物和普遍原理的回忆,对方法和过程的回忆,或者对一种模式、结构或框架的回忆。

还有一些研究者将知识定义为由信息构成的、储存于长时记忆中的表征(Howard,1995)。

这类定义比较强调知识的结果,未能反映知识产生的来源,因而只是对知识的现象描述。

另外,西方许多心理学家倾向于把知识视作言语信息(Gagné,1985),即用言语符号来标志某种事物或表述某些事实。

这种解释又使得知识的含义过于狭窄,也不能全面说明知识的本质。

认知心理学把人的认知过程假设为信息加工过程,信息加工的结果就是获得按一定方式储存的信息,也就是获得了知识。

当代最著名的认知心理学家皮亚杰认为:“知识是主体与环境或思维与客体相互交换而导致的知觉建构,知识不是客体的副本,也不是由主体决定的先验意识。

”根据皮亚杰的思想及现代认知心理学的观点,我国学者把知识定义为主体通过与其环境相互作用而获得的信息及其组织。

储存于个体内的是个体的知识,储存于个体之外的,即为人类的知识。

该定义强调知识是后天经验的产物;强调知识获得的过程是主客体相互作用的过程;强调知识的范围广泛,从获得具体信息到机体的认知结构的根本变化,都属于知识范畴。

知识是在人们掌握大量信息的基础上总结升华的经验总汇,也就是说知识是人们对事物认识和经验的总结,它是由人们经过大脑思维和加工以后形成的,它是人类对客观世界的认识,它是系统化了的信息。

小学心理学复习知识要点:第八章第八章个性及其倾向性第一节个性的概述识记:1、个性:是个体在物质活动和交往活动中形成的具有社会意义的稳定的心理特征系统。

2、个性既不是天生的,也不是人在出生后就立即形成的,而是在心理发展到一定水平后形成的。

3、个性的特征:个性的稳定性、个性的整体性、个性的社会性、个性的个别性。

4、个性的结构:个性倾向性系统(需要、兴趣、志向、世界观);自我意识系统(自我认识、自我体验、自我监控);个性心理特征系统(能力、气质、性格)。

第二节小学儿童的个性倾向性识记:1、需要是人们在个体或社会生活中欠缺某种东西,并力求获得满足的一种心理倾向。

2、根据需要的产生和起源,把需要分为自然需要和社会需要;根据需要对象的性质,把需要分为物质需要和精神需要。

3、研究小学儿童需要发展时,一般将需要分为四种:活动需要、认知需要、交往需要、成就需要。

4、动机是引起和维持个体的活动,并使活动朝向某一目标的内部心理过程或心理动力。

需要是动机产生的基础,动机是需要的具体表现形式。

5、兴趣是指一个人经常趋向于某种事物,力求认识参与某种活动,并具有积极情绪色彩的心理倾向。

6、根据兴趣的起因,把兴趣分为直接兴趣和间接兴趣;根据兴趣的持久性,把兴趣分为短暂的兴趣和稳定的兴趣。

领会:1、马斯洛的需要层次理论美国心理学家马斯洛把人的需要由低到高分为五层:第一层生理的需要,第二层安全的需要,第三层归属和爱的需要,第四层尊重的需要,第五层自我实现的需要。

这五种层次的需要是逐级实现的,必须较低层次的需要得到一定满足后,较高层次的需要才会产生。

2、小学儿童需要的发展的状况小学儿童需要的发展并不是单一的,而是具有多角度、多层次的统一体,各类需要层次的强度趋向是在不断变化发展,其总趋势是由低向高发展的。

(1)小学儿童活动需要的发展。

小学儿童活动需要的发展包括游戏活动需要和活动需要。

在整个小学阶段,小学儿童有着强烈的活动需要。

他们开始注重活动的结果,更喜欢对抗性、竞争性的活动,并对智力活动也日益感兴趣。