国际制药公司抢滩中国市场2011

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

十大行业的十年之变作者:郭芳来源:《中国经济周刊》2011年第48期汽车行业:增长10倍2000年,国内汽车销量是200万辆,主管部门预测2005年将达到380万辆,结果2002年就达到了,2010年已高达1800万辆。

中国已经连续两年成为全球第一大汽车市场。

一个汽车大国的汽车社会已经加速成型。

但十年的繁华,并未能成就一个汽车强国。

中国汽车工业的内功还欠火候,交通拥堵、能源供应、环境保护的制约在未来也将越来越明显。

一个由大变强的汽车业,任重道远。

家电行业:由2000亿到近万亿入世之初,中国家电市场不到2000亿元的规模,而且技术落后、管理粗放。

但10年之后,中国的家电业总产值达到了9642亿元,比10年前涨了近四倍。

出口方面,2001年,中国家电行业的出口产值仅为70亿美元左右,到2010年,这一数据已经攀升到了1500亿美元。

但未来,中国家电业仍然面临着诸多的发展难题,例如产业的转型升级,上游核心技术的自主研发,国际化发展等等。

纺织行业:占全球市场份额翻番统计数据显示,2010年中国纺织出口总额达到了2065亿美元,相比入世前2000年的560亿美元增长了268.75%。

2010年,中国的纺织品服装出口占全球市场比重已达32.71%,与入世前的2000年相比较翻了一番。

但挑战同样存在:贸易摩擦增多,成本优势逐渐丧失,产品定价权缺乏。

更为尴尬的现实是,中国的纺织品服装业仍处于全球产业链的低端,赚了吆喝却没赚什么钱。

农业:世界第三大贸易国农业曾是中国加入世贸组织谈判的难点之一,也是预期最悲观的产业之一。

10年间,中国严格按照入世承诺大幅开放了农产品市场,农产品贸易额由2001年的279.1亿美元增长到2010年的1219.6亿美元,增长3.4倍,年均增幅17.8%,成为世界第三大农产品贸易国。

银行业:大改革过去的10年,是中国银行业大改革的10年,也是其竞争力提高最快的10年。

2003年开始,中国银行业进行了大刀阔斧的改革。

来自: tree(洗洗睡。

) 2011-10-24 15:37:571、阿斯利康公司简介。

阿斯利康是全球领先的跨国制药企业,2007年公司全球营业额超过296亿美元。

阿斯利康总部位于英国伦敦,全球员工67,000名。

业务范围覆盖全球100多个国家和地区。

阿斯利康在全球20个国家拥有29个生产基地。

阿斯利康拥有强大的研发能力,2007年研发总投入为50亿美元。

在8个国家(美、英、法、瑞典、加拿大、日本、中国、印度)设有17个研发机构,约有13,000名员工从事与新药研发相关的工作。

阿斯利康在6大治疗领域为患者提供富于创新,卓有成效的医药产品,包括消化、心血管、肿瘤、中枢神经、呼吸和抗感染等,其中许多产品居于世界领先地位。

2006年阿斯利康开始进入抗生素领域,开发研制新一代的抗生素以治疗对现有抗生素高度耐药的重症感染病人。

阿斯利康中国区总部位于上海,在中国**及香港地区共设有29个办事处,现有近3300名员工,分布在生产、销售、临床研究和新产品开发等领域。

阿斯利康坚持“立足中国,长远发展”的理念,长远规划,长线投资,扎根中国。

阿斯利康在无锡已投资一亿五千万的工厂先期投资为1.34亿美元,于2001年落成并投入使用。

2006年4月,阿斯利康对无锡工厂追加3500万美元投资,以进一步扩大产能,投入生产七年来,运行良好,得到江苏省政府高度评价。

2006年5月,阿斯利康在中国决定投资一亿美元,在上海建立研发基地——中国创新中心。

该创新中心将重点放在转化科学,为中国拥有自己的创新能力做贡献。

合作伙伴将是各大医学院、医学研究所和有基础研究能力的医院。

该中心初期的研究将集中于癌症领域。

阿斯利康在中国目前已有50名研发人员开始工作。

此外,阿斯利康致力于加强与中国本地科研机构的合作。

阿斯利康与上海交通大学建立了在精神**症基因研究领域的伙伴关系,阿斯利康为该项目的投入为600万美元。

阿斯利康还和药明康德新药开发有限公司在化合物合成方面开展合作,该项目的投入为1400万美元。

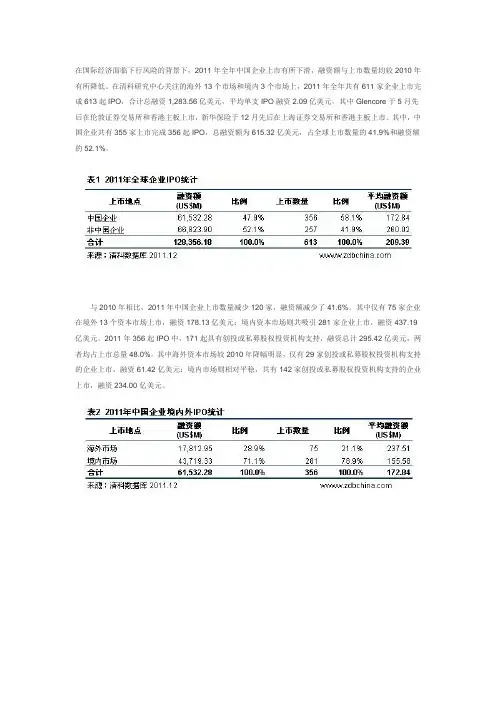

在国际经济面临下行风险的背景下,2011年全年中国企业上市有所下滑,融资额与上市数量均较2010年有所降低。

在清科研究中心关注的海外13个市场和境内3个市场上,2011年全年共有611家企业上市完成613起IPO,合计总融资1,283.56亿美元,平均单支IPO融资2.09亿美元,其中Glencore于5月先后在伦敦证券交易所和香港主板上市,新华保险于12月先后在上海证券交易所和香港主板上市。

其中,中国企业共有355家上市完成356起IPO,总融资额为615.32亿美元,占全球上市数量的41.9%和融资额的52.1%。

与2010年相比,2011年中国企业上市数量减少120家,融资额减少了41.6%。

其中仅有75家企业在境外13个资本市场上市,融资178.13亿美元;境内资本市场则共吸引281家企业上市,融资437.19亿美元。

2011年356起IPO中,171起具有创投或私募股权投资机构支持,融资总计295.42亿美元,两者均占上市总量48.0%。

其中海外资本市场较2010年降幅明显,仅有29家创投或私募股权投资机构支持的企业上市,融资61.42亿美元;境内市场则相对平稳,共有142家创投或私募股权投资机构支持的企业上市,融资234.00亿美元。

海外上市大幅遇冷赴美上市如鲠在喉2011年中国企业在海外市场遭遇沉重打击。

由于西方经济普遍疲软,加上欧债美债危机、中概股风波、VIE迷局等不利影响,中国企业海外上市的数量和融资额均出现明显下滑。

2011年全年仅有75家中国企业在海外8个市场上市,合计融资178.13亿美元,分别仅为2010年海外上市数量和融资额的58.1%和53.5%水平。

2011年,中概股在美国市场一度遭到打压,赴美上市呈现前松后紧的态势,下半年仅有土豆网一家于8月在美国挂牌上市,此后再无企业破冰。

市场分布方面,2011年中国企业海外上市地点较2010年更为多元化。

75家中国企业分别在香港主板、NASDAQ、纽约证券交易所等8个市场上市,与2010年相比,增加了韩国交易所主板、伦敦AIM和香港创业板3个市场,减少了新加坡主板。

2011年,对“同仁堂”来说,海外发展又是一个丰收年。

具有340多年历史的同仁堂中成药出口创汇连续15年双位数增长,蝉联全国同行业第一。

1993年,同仁堂“以医带药”走向海外。

如今,已在海外16个国家和地区拥有18家公司、一家生产研发基地和64家药店,境外网点数量居中国同行业第一位。

同仁堂在海外的发展战略是先贸易,后办店;先经营,后生产;先亚洲,后欧美,循序渐进,稳扎稳打。

经过20年的拓荒创业,同仁堂走出了自己独特的“经济与文化相容并进”发展之路,成为中医药行业“走出去”的成功典范。

海外发展 “秘方”2012年1月,同仁堂在北京举行了“海外师徒传承教育项目启动仪式暨首届拜师会”,正式拉开海外发展十二五规划的序幕。

年轻的海外员工现场拜同仁堂五名中医药大师和海外优秀店经理为师,为同仁堂的可持续发展积蓄力量。

以医带药,医药结合,前店后厂,这是300多年来同仁堂的独有秘籍,也成为同仁堂走出国门占领海外市场的一条成功经验。

“名店”、“名药”、“名医”形成了同仁堂特有的海外经营模式和独特魅力。

同仁堂在海外的每个门店既有中国重量级的中药产品,又体现中国的服务精神。

各店都派有专业医生,这些精挑细选的名老中医,以精湛的医术和热情周到的服务在当地留下了许多佳话。

在澳大利亚的同仁堂店,30岁的患者切萨雷奥含着热泪送来锦旗,两次流产后她一直无法怀孕,西医的诊断是终生不孕。

经过悉尼分店吴高媛中医师治疗6次后,她终于2011年末,同仁堂中东旗舰店在阿联酋迪拜开业(左二为丁永铃女士)。

86 |中国报道 2012年3月 总第97期澳大利亚洲西人学校学生参观当地同仁堂药店。

责编:孙玲CHINA REPORT| 87。

枪炮与病菌鸦片战争爆发之前,一些西医便以葡萄牙人攫取的中国澳门为基地,开设诊所,售卖西药,施行手术,并通过招收中国学徒的方式,向中国内地传播西方医学。

这些西医之中有不少服务于臭名昭著的东印度公司,自然不免也会干些贩卖鸦片的勾当。

在这些西医之中,有一位名叫马礼逊,他也是来到中华的第一位新教传教士,其于1820年在澳门开设一家诊所,合伙人为英国东印度公司的医生李文斯敦,并为诊所配套开设了一间药房。

这便是如今一著名品牌“屈臣氏”的直系先祖。

在这个很有些年头的老店背后,则隐有一段西药入华的跌宕起伏的故事。

这个药房大约存在了五年时间,因为马礼逊回国和李文斯敦亡故而关闭,直到两年后另一东印度医生郭雷枢来华,才得以恢复。

当时广州为清朝指定的唯一合法外贸口岸,每年5月到10月容许一定量的外国人前来进行贸易,指定外贸机构即是十三行(十三行,鸦片战争前广州港口官府特许经营对外贸易的商行之总称)。

西医如郭雷枢也会随商人前来,偶尔也给十三行的富商们看看病,久而久之,积累了些好感,得到了富商们的支持。

郭雷枢遂在1828年将诊所开到了广州,药房也随之有了第一个内地分店,按照当地习俗,号为广州大药房。

有史料称郭雷枢还在广州建了一座小型汽水工厂,成为后来畅销的屈臣氏苏打水之肇始。

值得一提的是,同年,中华凉茶始祖王泽邦也在广州创立王老吉品牌。

虽然颇有进展,但受制于清朝的外贸规矩,这些药房诊所都局限于澳门、广州,而且在广州限制尤其大,必须打着只给外国人服务的幌子。

洋枪洋炮打过来后就不一样了。

鸦片战争之后,中华国门大开,大量西方传教士涌入,西方医学也随之而上。

各地的教堂拔地而起,往往不远处就是教会医院,西药也开始为更多的中国人所知。

奇怪的是,屈臣氏的先祖不趁此机会,北上内地拓展市场,却转而南下去了香港,时间是1841年。

原来自香港沦为英国殖民地后,大批军队、商人、冒险家、传教士涌入,造成人口爆炸的同时,更带来许多新型病菌,再加上香港气候炎热潮湿,卫生状况十分糟糕。

经典案例决策案例一:华人收购骑士队北京时间5月25日,华裔商人黄健华领导的中国投资集团收购克利夫兰骑士队15%股份。

黄健华,1963生于广州,1980年考入中山大学,1984年进入美国哥伦比亚大学。

是第一位进入纽约证交所工作的华人,是美国职棒纽约扬基队在华人区的推广人。

一、作为来自中国的投资收购:近亿美元买中国地区的话事权集团“骑士联盟”董事长兼总裁,黄健华本次收购骑士队15%的股份。

根据去年底《福布斯》公布的NBA球队财富排名榜,骑士队的市值为4.77亿美元。

根据收购惯例,谈成这笔协议,购买者至少要在原身价的基础上再增加10%到20%的价格。

照此计算,黄健华本次收购所付出的资金至少在7870万美元,有可能接近9000万甚至上亿美元。

黄健华说,他这次收购,不是一次性买球队的绝对控制权,而是买可以控制的一些权益,比如说中国地区的话事权、在球队收益方面的否决权、引入中国新秀等。

”也有消息指出,黄健华并非本次收购的惟一出资方,真正的大老板是一家来自中国的商业集团,这个集团很可能就是中国香港新世界发展集团。

新世界集团总部位于香港,是一家多业务经营的庞大集团,业务包括酒店、百货公司、电信、基础建设和金融服务等。

根据新世界发展集团官方网站介绍,该集团创建于1970年,并于1972年在香港上市,是香港四大华资集团之一。

《克利夫兰正直人报》称新世界发展集团当前的资产总值达210亿美元,如果双方展开深度合作,骑士队将从新世界集团的投资中受益,并且成为NBA联盟中资金实力最雄厚的球队之一。

骑士队老板丹-吉尔伯特在几个月前开始与新世界集团接触,当时骑士队的一位合伙人大卫-卡茨曼希望出售自己的股份,而新世界集团表达了购买的兴趣。

在这笔交易中,黄健华不但是投资人,他还充当了中间人的角色。

过去两年里,黄健华一直在为骑士队开拓中国市场,同时他在香港商业界比较知名,而且与一些大型企业有业务联系,所以当黄健华听说骑士队有小股东准备出售股票时,很快就开始了运作收购股份事宜。

编者按: 伴随着隆隆爆竹声,我们送走了2011年。

相信每个人的2011都是普通但又不平凡的一年。

在过去的一年里,中国的医药卫生和食品安全领域发生了很多事情,引发了人们的广泛讨论。

在资讯极为发达的今天,事件的发生总能很快吸引众人的目光,但是每一个事件停留在我们的焦点却极为短暂,很快就会被下一个热点所取代。

我们经历了很多事情,但每件都看似那么偶然,那么蜻蜓点水。

在每一件看似偶然的事件背后,其实都蕴藏着其发生的必然因素。

在此,上海杰医整理汇编了2011中国医药十大事件,为你深入解读2011年,那些值得我们铭记的医药事件。

2011年中国医药十大新闻事件1. “人肉胶囊”事件2. 鱼精蛋白缺货事件3. 早产儿“被死亡”事件4. 泥鳅养生的骗局5. 台湾误移植艾滋器官事件6. “皮革奶”死灰复燃事件7. 广东“八毛门”事件8. 东北农大实验室感染事件9.同仁医院医生被打事件10. 伤口缝好又拆开事件事件一:“人肉胶囊”事件事件回放:2011年,韩国媒体曝光“人肉胶囊真相”,报道称中国部分医院利用死胎做成“人肉胶囊”并作为保健品流入韩国市场。

加剧了国内外对中国医疗大环境的担忧。

为此,中国卫生部举办发布会,坚决打击贩卖人体组织和尸体的行为。

深度思考:人肉胶囊的出现让我们又一次感到了监管的缺失。

《殡葬管理条例》、《尸体出入境和尸体处理管理规定》明确要求“严禁将婴儿遗体胎儿遗体按照医疗废弃物进行处理”以及“任何人,任何单位不得买卖胎盘”。

然而一些医务人员为了金钱利益不惜触犯法律贩卖死胎,进行黑市交易。

我们缺的不是法规,而是与之配套的落实管理措施。

“人肉胶囊”主要以人体胎盘为原料。

中医认为,胎盘性味甘、咸,温,入肺、心、肾经,有补肾益精、益气养血之功,药名“紫河车”。

这是“人肉胶囊”能够高价流通于黑市的原因。

但是我们更应该看到,“人肉胶囊”是严重违反伦理学,违反人性的事件。

我们不能因为追求疗效,而忽视生命的价值。

尊重生命,尊重个体的每个器官,这是每个医务人员时刻牢记的准则。

一.中国医药市场环境的分析1)医药企业的竞争环境建国50多年来,我国医药产业经历了不平坦的发展历程,为人民的生命健康事业做出了巨大贡献。

自我国第一批“医药代表”1988年出现在施贵宝公司,90年代初,以外资企业的医药代表进入终端医院促销为端始,临床推广并成为国内医药企业推动销售竟相仿效的一种模式,经过十多年的发展,随着越来越多的医药企业的进入,由外企到国企,私企,由少数到多数企业,不断的蔓延和发展,并在国内非良性的土壤中发生变化,以前那种临床推广发生了质的变化,医药代表不在仅仅是药厂和临床医生之间的产品顾问,给医生兑付处方费几乎成为促销的金科玉律。

一些中小企业为求生存,临床工作成了促销药品的一大法宝,药厂和经营单位均把医院工作作为市场竞争的主战场,纷纷向医院派驻医药代表,销售代表的良秀混杂,为追求个人利益而忽视了社会和企业的整体利益,使药品市场走向了一条畸形之路。

同时伴随着那种无序,管理部门的管理脱节,恶性竞争带来的药价虚高这就是当前的医药市场环境,改变目前状况,不仅是主管部门的难题,也是医药企业想跳出这一怪圈的难题。

2)WTO下的医药竞争环境随着我国加入WTO,医药行业的进一步开放,一些国际上的大制药企业和大的商业流通企业的进入,使我国的医药企业进入了一个整合期。

国内一些制药企业以前以仿制为主的药品,由于药品的疗效以及知识产权的问题,其竞争力将会大为下降,以前国外企业是通过代理销售的模式也将发生改变,终将影响整个医药环境。

3)国家医药政策及医疗改革对医药市场环境的影响9月30日医药行业反商业贿赂自查自纠结束,卫生部正在抓紧制定商业贿赂范围,进一步明确贿赂与正常商业赞助之间的界限,并对于如何防治打“擦边球”制定出标准和细则。

防治医药行业商业贿赂将成为常态存在,带金销售的时代即将终结,专业化营销时代已经来临。

国家发改委《医药行业“十一五”发展指导意见》颁布,给出医改5年时间表,从根本上改变“以药养医”,建立向社会药店开放处方制度,加快医药分家的进度,实现三级医疗保险制度,这将对处方药销售模式产生根本性影响二.在当前的医药环境下医药企业的基本竞争战略1)形成以成本为基础的市场竞争优势首先加强自己企业内部的管理,管理不仅可以出效益而且可以提高效率降低成本,管理的内容如生产管理,人事,营销,财务等,关键要针对企业本身情况采取适合企业自身的管理模式才能真正出效益,才能降低运营成本。

国际制药公司抢滩中国市场

经历了30年的经济改革之后,中国日益壮大的中产阶级发现,人生的意义并不完全在于工作——以及购买路易威登(Louis Vuitton)手袋。

中国人越来越有可能掏钱购买生活质量,这对全球医药保健行业来说是一个好消息。

2009年,中国承诺投入8500亿元人民币(合1310亿美元)改革陈旧的医疗体系,该体系已成为公众不满的焦点之一。

改革目标是向所有公民提供基本医疗服务,并缩小城乡居民在获得医疗资源方面的巨大差距。

今年年底以前,政府医疗保险将覆盖逾90%的居民,到2020年将扩大至覆盖所有居民。

行业分析师表示,增加医疗支出既是中国的一个政治重点——降低该国生活质量巨大差距的不可缺少的部分,也是中国从出口导向型经济转向内需主导型经济的重要环节。

随着中国越来越富有,越来越多的中国人患上了与富裕相关的疾病,比如肥胖、高血压、糖尿病和癌症——这些都给制药公司带来了巨大机遇。

中国人口还在趋向老龄化:根据2010年全国人口普查结果,目前逾13%的人口年龄在60岁以上。

诺华制药(Novartis)首席执行官乔•吉莫内(Joe Jimenez)表示:“中国今年发布的十二五规划中的许多内容聚焦于提高生活水平和扩大医保覆盖范围。

”诺华制药正在上海投资10亿美元建立一个研发中心,这里将成为该公司全球研发战略的第三大支柱。

吉莫内表示:“这是一个巨大的增长机遇。

”

管理咨询公司——贝恩公司(Bain & Co)最近预测,中国医疗行业将以每年平均15%的速度增长,到2015年将达到6000亿美元左右。

贝恩公司称,在2007年到2009年之间,中国医疗市场增幅比全球市场高出4倍多。

但是,即便在这样的快速成长期之后,中国医疗支出占国内生产总值(GDP)的比例也只有5%,而美国的这一比例为17%,法国和德国为12%。

在西方增长放缓而中国快速增长之际,难怪跨国制药公司迫切希望在中国市场扩张。

中国目前已经是全球第三大医药市场。

贝恩公司称,医疗行业中的私人股本和并购也出现起飞,从2006年到2010年每年增长9%。

专业服务集团毕马威(KPMG)亚太区制药业主管诺伯特•梅尔林(Norbert Meyring)表示:“随着制药公司在欧洲的销售增长下降,而美国和日本经济停滞,处方药和非处方药制造商都盯上了新市场,尤其是亚洲和拉美。

”

他补充称:“中国是一个有吸引力的投资选项。

随着所有大型制药公司聚焦于该地区,中国很可能在药品研发、试验和监管方面都扮演关键角色。

”

毕马威表示,中国市场既分散又竞争激烈,据毕马威估计,活跃在中国市场的有1000多家国际公司,5000多家本土公司。

可是,多数大型西方制药公司正指望中国市场带来相当大部分增长。

除了考虑在中国销售医药产品之外,它们还计划在中国开发新产品。

这些新产品不仅用于治疗在中国发病率特别高的疾病,比如肝癌(每年全球一半的肝癌病例出现在中国)。

诺华(中国)生物医学研究有限公司(CNIBR)总经理李恩宽慰地指出,现在招聘合适的员工不像过去那么难了。

李恩表示:“中国的环境已经改变了很多。

过去,中国学生不能挑战教授,但现在许多教授都是海归人员,他们喜欢受到挑战。

我们见到了与自己那一代不同的新一代学生。

”

诺华制药的吉莫内表示:“过去那种科学家前往美国呆上10年的模式正在变化。

现在,我们看到越来越多的中国留学生一毕业就回国,或者根本不去美国留学。

”

然而,并非所有留学生都希望为大型医药公司工作。

例如,在那些为跨国制药公司工作的中国人当中,越来越多的人离职开创自己的生物科技公司和其它医药保健企业。

就中国医药保健行业的增长而言,大家都希望分得一杯羹。

译者/何黎。