住宅建筑间距规范

- 格式:docx

- 大小:31.17 KB

- 文档页数:12

住宅建筑间距规范住宅建筑间距规范是为了保障住宅区内居民的生活质量和安全而制定的一系列规定。

它主要涉及住宅建筑之间的间距、高度、开间等方面的规范。

下面是对住宅建筑间距规范的详细介绍。

首先,住宅建筑之间的间距规范是为了保障居民的私人空间和居住环境。

一般来说,住宅建筑之间的最小间距应不少于5米。

这样可以保证住户之间有足够的私密性,减少邻里之间的干扰。

此外,住宅建筑之间的最小间距还能保证阳光的照射和通风的流通,提供更舒适的居住环境。

其次,住宅建筑之间的高度规范也是相当重要的。

一般来说,住宅建筑的高度不得超过相邻建筑的高度的1.5倍。

这样可以避免高大建筑对周围低矮建筑的遮挡,保持周边建筑的采光和通风条件。

对于多层住宅建筑的高度规范,一般来说不得超过20米,以保持小区内建筑之间的和谐和美观。

另外,住宅建筑之间的开间规范也需要考虑。

开间指的是住宅建筑之间的空隙或道路。

一般来说,住宅建筑之间的开间宽度应不少于12米,以便消防车辆进入并为小区内居民提供舒适的行走和活动空间。

最后,住宅建筑的设计也需要考虑周边的环境和景观。

例如,在住宅区内,建筑物之间的设置应尽量与周围的自然环境和景观相协调。

建筑物应尽量保持适当的距离,以保护周边的绿化带和公共空间。

综上所述,住宅建筑间距规范是为了保障居民的生活质量和安全而制定的一系列规定。

这些规定包括建筑之间的间距、高度、开间等方面的规范,旨在提供舒适的生活环境、保障居民的私密性和居住空间,以及保持周边环境和景观的美观和和谐。

这些规范对于住宅区的规划和建设至关重要,有助于创建一个安全、舒适和宜居的居住环境。

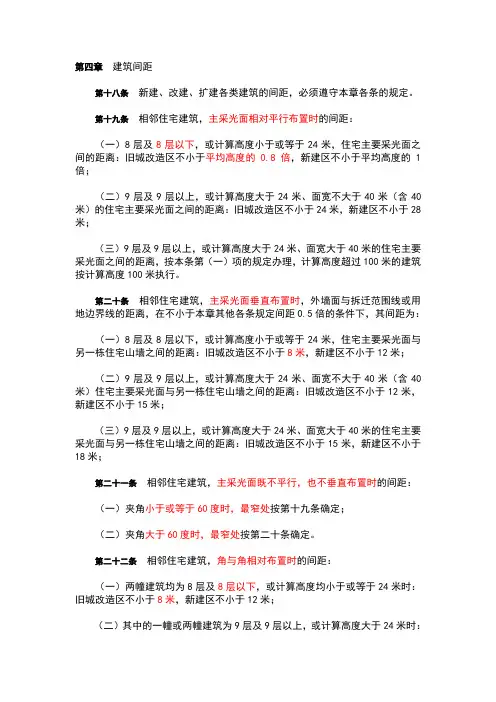

第四章建筑间距第十八条新建、改建、扩建各类建筑的间距,必须遵守本章各条的规定。

第十九条相邻住宅建筑,主采光面相对平行布置时的间距:(一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于平均高度的0.8倍,新建区不小于平均高度的1倍;(二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大于40米(含40米)的住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于24米,新建区不小于28米;(三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40米的住宅主要采光面之间的距离,按本条第(一)项的规定办理,计算高度超过100米的建筑按计算高度100米执行。

第二十条相邻住宅建筑,主采光面垂直布置时,外墙面与拆迁范围线或用地边界线的距离,在不小于本章其他各条规定间距0.5倍的条件下,其间距为:(一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;(二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大于40米(含40米)住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米;(三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40米的住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于15米,新建区不小于18米;第二十一条相邻住宅建筑,主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距:(一)夹角小于或等于60度时,最窄处按第十九条确定;(二)夹角大于60度时,最窄处按第二十条确定。

第二十二条相邻住宅建筑,角与角相对布置时的间距:(一)两幢建筑均为8层及8层以下,或计算高度均小于或等于24米时:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;(二)其中的一幢或两幢建筑为9层及9层以上,或计算高度大于24米时:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米。

第二十三条相邻两栋住宅建筑山墙之间的距离:旧城改造区不小于6米,新建区不小于8米。

国家规定楼间距是多少国家规定楼间距是指建筑物之间的垂直距离,对于城市土地使用和建筑规划具有重要意义。

楼间距的规定旨在确保建筑物之间的合理间隔,以保障空气流通,防止火灾和建筑物倒塌等安全问题。

不同国家和地区的楼间距规定可能有所不同,下面将以中国为例进行探讨。

中国的楼间距规定是建立在多年的城市建设经验和经济发展需要之上的。

根据《城市规划法》第38条规定,城市住宅区、教育、文化、卫生、体育等公共设施与绿地,以及行人通道、道路与建筑之间的距离,应当符合技术标准。

根据《城市规划设计标准》的相关规定,楼间距的具体标准如下:1. 住宅区楼间距:一般情况下,住宅区楼间距的基本要求是保持合理的采光、通风和绿化空间。

通常,多层住宅建筑的楼间距应大于或等于12米,高层住宅建筑的楼间距应大于或等于15米。

2. 文化设施和公共服务建筑楼间距:为了保障公共文化设施和服务设施的正常运行,楼间距一般应保持在15-30米之间。

3. 商业建筑楼间距:商业建筑楼间距的要求较为灵活,根据不同的商业形态、业态规模和建筑风格,楼间距可以有所变化。

通常,商业建筑的楼间距应大于或等于15米。

4. 绿化带和公共空地楼间距:为了塑造城市生态环境和提升城市景观质量,楼间距可以根据具体情况进行适当调整。

一般情况下,绿化带和公共空地的楼间距应大于或等于30米。

需要注意的是,楼间距的规定虽然重要,但并非是绝对的数值。

实际上,具体的楼间距应根据城市规划的需要和实际情况来确定,包括土地使用规划、建筑高度、建筑物用途、环境影响评价等因素的综合考量。

总之,国家规定楼间距的目的是为了维护城市的整体布局和居民的生活质量。

通过合理的楼间距规划,可以提供良好的居住和工作环境,保障城市的可持续发展和社会安定。

因此,建筑规划者和各相关部门应该密切合作,根据具体情况制定合理的楼间距标准,为城市的繁荣和发展作出贡献。

住宅建筑间距规范住宅建筑间距规范是为了保障住宅建筑的安全、环境和居住质量而制定的一系列规定。

以下是住宅建筑间距规范的一般内容:1. 道路间距规定住宅建筑与道路之间的间距应符合道路交通规划的要求。

一般来说,住宅建筑与主干道应保持一定的距离,以确保交通的顺畅和住宅居住环境的安静。

此外,住宅建筑与次要道路和小巷之间的间距也需要符合相应的规定。

2. 距离规定住宅建筑与其他建筑物之间的间距应符合国家规定的消防安全要求。

一般来说,住宅建筑的防火间距应根据建筑高度和建筑材料等因素确定,以确保在火灾发生时能够及时撤离和进行灭火救援工作。

3. 居住环境规定住宅建筑与周围环境之间的间距也需要进行规定。

例如,住宅建筑与景观庭院、小区公共设施等之间需要保持一定的距离,以确保住宅居住环境的私密性和舒适性。

4. 采光和通风规定住宅建筑之间的间距也会对采光和通风等方面的要求产生影响。

建筑物之间过于密集的间距会导致采光和通风不畅,影响居住质量和健康。

因此,住宅建筑的间距也需要符合采光和通风方面的规定。

5. 绿化规定住宅建筑间的间距也需要考虑到绿化的要求。

例如,住宅建筑与周围绿化带之间的间距需要保持一定的距离,以确保住宅周围的绿化环境和生态系统的健康。

6. 防火规定住宅建筑间距规范中也会有一些针对防火的要求。

例如,住宅建筑与防火通道之间需要保持一定的距离,以确保在火灾发生时能够及时撤离和进行灭火救援工作。

综上所述,住宅建筑间距规范是为了保障住宅建筑的安全、环境和居住质量而制定的一系列规定。

这些规定包括道路间距、距离规定、居住环境规定、采光和通风规定、绿化规定以及防火规定等。

在住宅建筑设计和施工过程中,需要根据这些规范进行相应的规划和安排,以确保住宅建筑的质量和居住环境的良好。

居住建筑之间的间距控制的规定居住建筑之间的间距控制的规定,是指在城市规划和建筑设计中,对于住宅区、公寓楼、别墅等各种居住建筑之间的间距大小、布局等方面的规定与标准。

这些规定和标准,旨在确保城市建筑的合理、科学、安全、生态性等方面的要求。

下面,本文将结合实际情况,从三个方面对居住建筑之间的间距控制的规定进行说明。

一、间距控制的目的居住建筑之间的间距控制,其主要目的是:1、室外环境条件:不同建筑之间的间距大小,会直接影响到室外环境的优劣程度。

例如,过于紧密的建筑群会造成本区域的环境恶劣,影响空气流通和自然景观的观赏效果,而过于稀疏的建筑群也存在过度的人为土地利用,不符合城市发展和规划的要求。

2、人类生活条件:居住建筑之间的间距大小,也会直接影响到人类的生活质量。

例如,过于紧密的住宅群,不仅会降低生活品质,还会对居住者的身心健康产生负面影响;而一定程度的稀疏和分散,则可为居民提供良好的私密性、观赏环境和生活休闲空间等。

3、安全防护:不同类型的居住建筑之间,存在着房屋之间、墙壁之间、通道之间的间距控制。

这些控制目的,旨在确保居住建筑的安全防护能力和消防逃生通道,避免因紧密排列的建筑而导致的火灾、地震等安全问题的发生。

二、间距标准的制定居住建筑之间的间距标准,其制定需要参考各个城市或国家的不同要求。

具体的标准,可根据建筑类别、功能、所处的环境和城市布局等多个方面来制定。

以北京城市规划为例,目前针对房屋之间、墙壁之间、通道之间等不同条件制定了以下标准:1、房屋之间:北京市规定,房屋之间的间距应不小于6米。

2、墙壁之间:北京市规定,墙壁之间(不包括马路边界的墙)的间距应不小于4米。

3、通道之间:北京市规定,居住建筑群内通道之间的间距应不小于6米。

以上标准,旨在兼顾室外环境、人类生活、安全防护等多个方面的要求。

对于具体的城市或区域,还可以根据需要进行细化或调整。

三、间距标准的执行情况在现实生活中,虽然针对居住建筑之间的间距制定了相关标准,但是在实际执行中,仍然存在着一些问题。

关于解决楼间距问题应用到的相关法律、标准一、相关法律的规定《中华人民共和国民法通则》第五章民事权利第一节财产所有权和与财产所有权有关的财产权中,第八十三条规定,“不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系,给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。

”二、相关标准规定1、国家强制性标准国标,建设部2002年4月1日起施行的《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(修改本)第5.0.2条规定:“住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定。

”第5.0.2.2项规定:“正面间距可按日照标准确定的不同方位的日照数控制。

”第5.0.2.3项规定:“住宅侧面间距,应符合下列规定:(1)条式住宅,多层之间不宜小于6m,高层与各种层数住宅之间不宜小于13m;(2)高层塔式住宅、多层和中高层点式住宅与侧面有窗的各种层数住宅之间应考虑视觉卫生因素,适当加大间距;该《规范》实际执行中板楼的楼间距一般不能低于楼高的1.7倍,而塔楼则不能低于楼高的1.2倍。

”2、《城市规划管理条例》(2004年5月28日修正)第四十四条规定:“建筑物之间的距离,应根据使用性质、形式、日照、消防、管线敷设、用地界线等因素,依照有关规定合理确定。

”3、我国《民用建筑设计通则》JGJ37-87(中华人民共和国城乡建设环境保护部标准,1987年10月1日起试行)第三章第3.1.2条规定:“建筑布局和间距应综合考虑防火、日照、防噪、卫生等要求,”“建筑布局应有利于在夏季获得良好的自然通风”。

第3.1.3条规定日照标准:“住宅每户至少有一个居室、宿舍应每层至少有半数以上的居室能获得冬至日满窗日照不少于1小时”。

三、如何结合实际说理1、防火不符合要求,消防通最小要求宽度是4m。

2、楼间的垃圾不易清理,会影响空气质量。

住宅楼间距国家标准

住宅楼间距是指在城市建设中,不同住宅楼之间的距离标准。

合理的住宅楼间距可以有效地改善城市居住环境,保障居民的生活质量和安全。

因此,制定住宅楼间距国家标准对于城市规划和建设至关重要。

首先,住宅楼间距国家标准需要考虑的是居民的生活需求和安全问题。

合理的住宅楼间距可以保障居民的隐私和居住环境的舒适度。

同时,在紧急情况下,合理的住宅楼间距可以保证消防车辆和救援车辆的通行,确保居民的生命安全。

因此,住宅楼间距国家标准需要充分考虑居民的实际需求和安全保障。

其次,住宅楼间距国家标准还需要考虑城市规划和建设的整体需求。

合理的住宅楼间距可以有效地改善城市的居住环境,提升城市的宜居性和美观度。

同时,住宅楼间距的合理规划可以有效地避免城市建设中的拥挤现象,保障城市的整体建设质量。

因此,住宅楼间距国家标准需要充分考虑城市规划和建设的整体需求,确保城市建设的可持续发展。

最后,住宅楼间距国家标准还需要考虑环保和资源利用的问题。

合理的住宅楼间距可以有效地节约土地资源,避免资源的浪费。

同时,住宅楼间距的合理规划可以有效地改善城市的绿化环境,提升城市的生态品质。

因此,住宅楼间距国家标准需要充分考虑环保和资源利用的问题,确保城市建设的可持续发展。

综上所述,住宅楼间距国家标准的制定需要充分考虑居民的生活需求和安全问题,城市规划和建设的整体需求,以及环保和资源利用的问题。

只有综合考虑这些因素,才能制定出合理的住宅楼间距国家标准,促进城市建设的健康发展。

希望相关部门能够加强对住宅楼间距国家标准的研究和制定,为城市的规划和建设提供科学的指导和支持。

高层民用建筑的建筑间距《民法通则》对相邻建筑物采光权爱护有原则规定。

但具体到个案,须以当地的规划治理技术规定为准。

了解一点都市规划治理的技术规定是必要的。

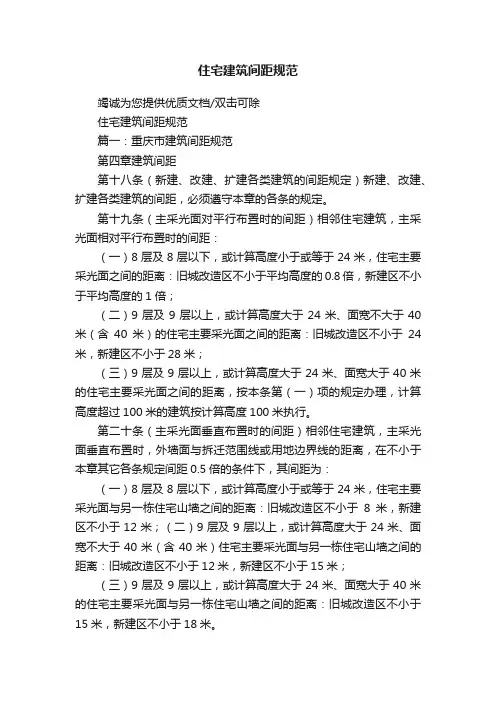

陕西省都市规划治理技术规定:各类建筑物的建筑间距除应当满足消防、交通、卫生、环保、抗震、工程管线、建筑爱护和都市空间景观等方面的要求外,还应同时符合下列规定要求:一、低层、多层正南北向条式建筑的日照间距系数低限值(见表一):低层、多层正南北向条式民用建筑的建筑间距,按下列公式运算(关于山区都市可采纳日照分析运算确定):建筑间距:L=i×(H-h)L=建筑间距i=日照系数H=遮挡建筑遮阳点与被遮挡建筑地坪的相对高度h=被遮挡建筑底层窗台面高度,一样取0.9米。

表一建筑日照间距系数表地市纬度(a1) 大寒日太阳直射点纬度(a2) 大寒日日照间距系数日照2小时日照3小时西安34°16′ 20°16′ 1.35 1.40宝鸡34°23′ 20°16′ 1.36 1.41咸阳34°21′ 20°16′ 1.36 1.41铜川35°03′ 20°16′ 1.40 1.45渭南34°31′ 20°16′ 1.36 1.42汉中33°03′ 20°16′ 1.28 1.34安康32°42′ 20°16′ 1.28 1.33商洛33°56′ 20°16′ 1.33 1.38延安36°36′ 20°16′ 1.47 1.53榆林38°17′ 20°16′ 1.58 1.64杨凌34°16′ 20°16′ 1.35 1.40注:大都市采纳大寒日日照2小时标准,中小都市采纳大寒日日照3小时标准二、高层民用建筑的建筑间距,采纳日照分析软件进行日照分析运算,保证被遮挡建筑大寒日的日照要求。

住宅建筑之间的最小距离

1、底层住宅间距:最小间距不得小于前面底层、多层建筑高度的1.8倍。

底层住宅与其侧面底层、多层住宅间距不小于6米,与其后面各类住宅间距不小于16米。

2、多层住宅间距:多层条式住宅与后面多层、高层平行布置时,最小间距不得小于前面建筑高度的1.55倍。

多层点式住宅、多层住宅为其它布置形式时,需满足被遮挡住宅大寒日有效日照时间不少于2小时;旧区改建的项目内,新建住宅需满足大寒日有效日照时间不少于1小时。

多层点式住宅与其后面各类住宅最小间距不小于20米。

住宅侧面最小间距不得小于6米。

3、普通住宅:楼高与楼间距的比值为1:1.2。

多层与多层的基本楼间距在6米,多层与高层的基本楼间距在9米,高层与高层的基本楼间距在13米。

住宅建筑间距规范竭诚为您提供优质文档/双击可除住宅建筑间距规范篇一:重庆市建筑间距规范第四章建筑间距第十八条(新建、改建、扩建各类建筑的间距规定)新建、改建、扩建各类建筑的间距,必须遵守本章的各条的规定。

第十九条(主采光面对平行布置时的间距)相邻住宅建筑,主采光面相对平行布置时的间距:(一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于平均高度的0.8倍,新建区不小于平均高度的1倍;(二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大于40米(含40米)的住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于24米,新建区不小于28米;(三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40米的住宅主要采光面之间的距离,按本条第(一)项的规定办理,计算高度超过100米的建筑按计算高度100米执行。

第二十条(主采光面垂直布置时的间距)相邻住宅建筑,主采光面垂直布置时,外墙面与拆迁范围线或用地边界线的距离,在不小于本章其它各条规定间距0.5倍的条件下,其间距为:(一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;(二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大于40米(含40米)住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米;(三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40米的住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于15米,新建区不小于18米。

第二十一条(主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距)相邻住宅建筑,主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距:(一)夹角小于或等于60度时,最窄处按第十九条确定;(二)夹角大于60度时,最窄处按第二十条确定。

第二十二条(角与角相对布置时的间距)相邻住宅建筑,角与角相对布置时的间距:(一)两幢建筑均为8层及8层以下,或计算高度均小于或等于24米时:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;(二)其中的一幢或两幢建筑为9层及9层以上,或计算高度大于24米时:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米。

建筑物的间距控制建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等要求,并结合建设用地的实际情况确定。

居住建筑间距控制居住区的总体布局应结合城市主导风向,考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求。

居住建筑间距应保证受遮挡的住宅获得日照要求的居住空间,其大寒日有效日照时间不应低于3小时:旧区的新建住宅建筑日照标准可以酌情降低,但不应低于大寒日有效日照时间1小时的标准。

每套住宅至少应有一个居室获得日照。

宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅空间相等的日照标准。

一居室以上的公寓按住宅标准控制。

新建高层住宅建筑,在满足本规定的最小建筑间距要求的前提下,还应运用合法有效的日照分析软件对新建住宅及邻近住宅建筑进行日照分析;新建高层非住宅建筑若对邻近住宅的日照有可能产生影响,亦应做日照分析。

高层建筑与相邻中小学、幼儿园、敬老院等建筑的间距控制亦应做日照分析。

中高层建筑间距的控制参照高层建筑间距控制的相关规定。

居住建筑间距除满足以上要求外,还应符合以下规定。

平行布置的多层和低层住宅建筑间距:(1)朝向为南北向的[指正南北向和南偏东(西)45度以内(含45度),下同],其间距不小于南侧建筑高度的1.0倍。

(2)朝向为东西向的[指正东西向和东(西)偏南45度以内(不含45度),下同],其间距不小于较高建筑高度的0.9倍。

垂直布置的多层和低层住宅建筑间距:南北向的间距,不应小于南侧建筑高度的0.8倍;东西向的间距,不应小于较高建筑高度的0.7倍。

当垂直布置的住宅建筑的侧面宽度大于12米时,应按平行布置的间距规定控制。

多层、低层住宅建筑既非平行,也非垂直布置时的间距:当两幢建筑的夹角小于或等于30度时,其最窄处间距应按平行布置的住宅间距控制;当两幢建筑的夹角大于30度、小于或等于60度时,其最窄处间距不应小于南侧(或较高)建筑高度的0.9倍。

当两幢建筑的夹角大于60度时,其最窄处间距应按垂直布置的住宅间距控制。

建筑距离设计规范篇一:建筑间距要求建筑间距城市规划要求,建筑应根据建设所在地区的日照、通风、采光、防止噪声和视线干扰、防火、防震、绿化、卫生、管线埋设、建筑布局形式,以及节约用地等要求,确定合理的建筑间距。

我国大部分地区的住宅布置,通常以满足日照要求作为确定建筑间距的主要依据。

①技术术语建筑间距:指两栋建筑物或构筑物外墙外皮最凸出处(不含居住建筑阳台)之间的水平距离。

遮挡建筑:指对相邻现状或规划建筑的日照条件产生影响,且与日照受到影响的建筑南北向水平距离小于规定距离的建筑。

被遮挡建筑:日照条件因其它建筑的建设而受到影响的建筑。

建筑间距系数:一般指在正南北或正东西方向上出现重叠的建筑之间,遮挡建筑与被遮挡建筑在正南北或正东西方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。

(只有在同期规划建设的平行相对的板式建筑之间,指遮挡建筑与被遮挡建筑在平行相对的垂线方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。

)建筑的长高比:指建筑的长度与该建筑高度的比值。

塔式建筑:指各面长高比均小于1的建筑,塔式建筑各朝向的建筑外墙均为长边。

板式建筑:指非塔式建筑的其它建筑。

当板式建筑主要朝向建筑长度大于次要朝向建筑长度两倍以上时,其主要朝向的建筑外墙称长边,次要朝向的建筑外墙称端边。

当板式建筑主要朝向建筑长度大于次要朝向建筑长度两倍以下时,其各朝向的建筑外墙均为长边。

板式建筑群体布置:指建筑主要朝向平行相对布置,鉴于没有绝对平行相对的建筑,在相关建筑之间基本平行时(两建筑夹角小于5°时),可按照群体布置的间距系数计算建筑间距。

建筑长度:指塔式建筑正面长度(建筑平面剖切线在正南北方向的水平投影长度)和侧面长度(建筑平面剖切线在正东西方向的水平投影长度)中最长的一边。

复杂形体的塔式建筑的长度,可以采取在建筑平面中逐点剖取正面长度和侧面长度的方法取得。

用“L”表示。

②建筑间距系数K值的确定居住建筑日照间距的系数:是按照国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93中日照标准进行确定的。

建筑间距规范建筑间距规范是指建筑物之间应保持一定的距离来确保安全、保护环境和满足功能需求的规定。

以下是建筑间距规范的相关内容。

1. 防火间距:建筑物之间的最小距离应符合防火规范的要求,以防止火势传播。

根据建筑物用途不同,防火间距也有所差异。

例如,楼房之间的间距一般要求大于6米,而住宅小区内的独立房屋之间的间距可以适当减小。

2. 疏散通道间距:为了保证人员疏散的顺畅和安全,建筑物之间的通道应设置合适的间距。

通常要求建筑物之间的间距不小于6米,以便消防车辆通行和人员疏散。

对于高层建筑或容易出现火灾的建筑物,疏散通道的间距要求更为严格。

3. 采光、通风间距:为了保证建筑物的采光和通风效果,建筑物之间应保持一定的间距。

建筑物之间的间距会影响阳光的照射角度和通风的畅通程度。

一般来说,建筑物之间的间距不应小于相邻建筑物高度的一半,以确保充足的采光和通风。

4. 道路、街区间距:为了保证交通流畅和道路安全,建筑物与道路、街区之间应保持一定的距离。

建筑物与道路之间的间距要满足消防车辆通行和道路拓宽的需求。

建筑物与街区之间的间距要考虑到交通安全和市容整洁等因素。

5. 绿化带间距:为了保护环境和改善生活质量,建筑物之间应设置适当的绿化带。

绿化带可以起到减少噪音、改善空气质量和提供休闲场所的作用。

一般来说,建筑物之间的绿化带宽度应不小于建筑物高度的十分之一。

总之,建筑间距规范是为了保证建筑物的安全性、舒适性和环境保护而设定的。

各种类型的建筑物,根据其用途和特点,对建筑间距有不同的要求。

建筑间距规范的制定需要综合考虑多个因素,如防火、疏散、采光、通风、交通、环境等,以确保建筑物的持久性和人员的安全。

住宅区间距规范要求引言住宅区间距规范是一份关于建筑设计与施工的指南,旨在确保住宅区间距的合理性和安全性。

住宅区间距指的是住宅建筑物与周围建筑物、道路、公共设施等之间的空间距离。

合理的住宅区间距可以保障住户的舒适度、隐私性和安全性,并对环境污染、景观保护等方面产生积极影响。

本文将介绍一些常见的住宅区间距规范要求。

1. 基本原则住宅区间距规范的制定应遵循以下基本原则:•合理性:住宅区间距应根据实际需求和场地条件进行合理规划和设计,以最大程度满足住户的需求。

•安全性:住宅区间距应保障住户的人身安全,避免相邻建筑物之间的火灾、疏散和逃生等安全风险。

•隐私性:住宅区间距应保证住户的隐私,并尽可能减少相邻住户之间的干扰。

•生活质量:住宅区间距的合理设计可以提高住户的舒适度,减少噪音和空气污染等对居住环境的影响。

2. 基本规范要求根据国家相关标准和规范,以下是一些基本的住宅区间距规范要求:2.1 前后距离住宅建筑物与相邻道路之间的前后距离应满足以下要求:•住宅楼与干道之间的距离应不小于15米,与支路之间的距离应不小于10米。

•两栋住宅楼之间的距离应不小于18米。

•建筑物和高速公路、铁路等交通干线之间的距离应根据交通流量和环境噪音等因素进行评估,确保住户的安全和居住环境的舒适度。

2.2 侧面距离住宅建筑物与相邻建筑物之间的侧面距离应满足以下要求:•主体住宅楼与次要建筑物之间的距离应不小于8米。

•住宅小区内同一楼栋之间的侧面距离应不小于6米,以保证每栋建筑物的采光和通风。

2.3 纵深距离住宅建筑物与相邻建筑物之间的纵深距离应满足以下要求:•同一住宅楼内不同单元之间的纵深距离应不小于15米。

•同一住宅楼内相同单元之间的纵深距离应根据户型设计和功能要求进行评估,确保充足的通风、采光和隐私。

2.4 绿化覆盖率住宅区间距中的绿化空间是提高居住环境质量的重要因素之一。

根据相关规范,住宅区间距中的绿地覆盖率应不低于25%,并应合理配置花坛、草坪、树木等绿化元素,以提供舒适的环境和自然景观。

住宅建筑间隔标准

住宅建筑的间隔标准通常涉及到建筑物之间、建筑物与周围环境之间的距离,以及相邻住宅单元之间的距离。

这些标准的设定可能受到国家、地区、城市的规划法规、建筑法规以及城市规划和设计的具体要求的影响。

以下是一些可能存在的住宅建筑间隔标准的方面:1. 建筑物之间的距离:

1.1 侧向间距:规定相邻建筑物之间的侧向间距,确保通风、采光和私密性。

1.2 前后间距:规定建筑物前后之间的距离,以确保建筑物不过于靠近主干道或临街,保证道路的正常使用。

1.3 高差限制:规定相邻建筑物的高度差,以防止阴影效应、保护阳光照射和视野。

2. 建筑物与周围环境之间的距离:

2.1 绿化带要求:规定建筑物与周围绿地或绿化带的距离,促进城市绿化和生态环境。

2.2 交通道路:规定建筑物与周围交通道路的距离,以确保道路畅通、安全。

2.3 公共设施:规定建筑物与周围公共设施(如学校、医院等)的距离,确保公共服务的顺利进行。

3. 相邻住宅单元之间的距离:

3.1 户间距:规定相邻住宅单元之间的户间距,保障住户的私密性和宁静。

3.2 楼栋距离:规定相邻楼栋之间的距离,以确保通风、采光和安全疏散。

3.3 高度差限制:规定相邻住宅楼栋的高度差,以防止阴影效应和保护阳光照射。

以上标准可能会因地区而异,建议在实际设计和规划过程中,参考当地的规划法规、建筑法规和城市规划标准,以确保项目的合规性。

国家标准楼间距国家标准楼间距是指建筑物之间的水平距离,是建筑设计和规划中非常重要的参数。

合理的楼间距可以保障建筑物之间的采光、通风和景观,同时也关系到建筑物的安全和美观。

因此,国家对于楼间距的规定是非常严格的。

首先,国家标准规定了不同类型建筑物的楼间距标准。

例如,住宅区的楼间距一般要求在30米以上,这样可以保证住户的采光和通风,同时也有利于社区内的景观和环境。

而商业区的楼间距标准则会根据具体情况有所不同,一般来说会更加灵活,以满足商业活动的需求。

此外,工业区、公共设施区等不同类型的建筑也有着各自的楼间距标准,以确保各种功能区域的正常运作和发展。

其次,国家标准楼间距的规定还包括了建筑物高度、建筑密度等因素的考量。

楼间距不仅仅是指建筑物之间的水平距离,还需要考虑到建筑物的高度对周围环境的影响。

例如,高层建筑的楼间距一般会比低层建筑要大,这样可以避免高层建筑对周围低层建筑的采光和通风产生影响。

建筑密度也是一个重要的考量因素,过高的建筑密度会导致建筑物之间的楼间距过小,影响周围环境的舒适度和美观度。

最后,国家标准楼间距的规定还需要考虑到城市规划和土地利用的因素。

在城市规划中,楼间距需要考虑到道路、交通、绿化等因素,以确保城市的整体布局和发展。

土地利用方面,楼间距的规定也需要考虑到土地的开发利用效率和建筑的经济效益,以实现土地的合理利用和建筑的可持续发展。

综上所述,国家标准楼间距的规定是非常重要的,它涉及到建筑设计、城市规划、土地利用等多个方面,对于保障建筑物之间的采光、通风和景观,保障城市的整体布局和发展,保障土地的合理利用和建筑的可持续发展都起着至关重要的作用。

因此,建筑设计和规划中需要严格遵守国家标准楼间距的规定,以确保建筑物之间的合理布局和良好环境。

楼盘设计楼距的标准

楼距是指两栋楼宇之间的距离,是一个楼盘设计中至关重要的参数。

合理的楼距可以

有效的控制楼盘的总建筑面积,提升楼盘的通风采光效果,保证住户的隐私等。

本文将介

绍楼盘设计中常用的楼距标准。

一、居民住宅楼距标准

根据《建筑设计防火规范》,对于居民住宅的楼距一般应满足以下条件:

1. 防火间距:根据消防规定,住宅楼之间最小的楼距应为6米。

2. 采光要求:为了保证住户的采光,楼距应保证在10米以上。

综上所述,对于居民住宅的楼距标准,建议在10-15米之间。

二、办公楼距标准

对于办公楼的楼距标准,需考虑到办公楼的通风、采光要求以及办公场所的隐私要求,在此基础上建议在20-30米之间。

三、商业综合体楼距标准

对于商业综合体的楼距标准,除了要考虑到通风、采光要求和视距要求外,还需要考

虑商业综合体的商业属性和公共设施的配套。

一般来说,商业综合体的楼距建议在30-50

米之间。

对于豪华住宅的楼距标准,由于产权几乎都是由个人所拥有,因此楼距设计上也相对

灵活。

但是,在楼距的控制上,也要考虑到楼盘的环境和文化氛围等因素。

一般来说,豪

华住宅楼距建议在20-30米之间。

总之,楼距是住宅设计中一个非常重要的参数,能够有效的控制建筑面积和提升住宅

的居住质量。

在设计时,需要考虑到各种不同的要求和因素,制定合理的楼距标准。

竭诚为您提供优质文档/双击可除

住宅建筑间距规范

篇一:重庆市建筑间距规范

第四章建筑间距

第十八条(新建、改建、扩建各类建筑的间距规定)新建、改建、扩建各类建筑的间距,必须遵守本章的各条的规定。

第十九条(主采光面对平行布置时的间距)相邻住宅建筑,主采光面相对平行布置时的间距:

(一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于平均高度的0.8倍,新建区不小于平均高度的1倍;

(二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大于40米(含40米)的住宅主要采光面之间的距离:旧城改造区不小于24米,新建区不小于28米;

(三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40米的住宅主要采光面之间的距离,按本条第(一)项

的规定办理,计算高度超过100米的建筑按计算高度100米执行。

第二十条(主采光面垂直布置时的间距)相邻住宅建筑,主采光面垂直布置时,外墙面与拆迁范围线或用地边界线的距离,在不小于本章其它各条规定间距0.5倍的条件下,其间距为:

(一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;(二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大于40米(含40米)住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米;

(三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40米的住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于15米,新建区不小于18米。

第二十一条(主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距)相邻住宅建筑,主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距:

(一)夹角小于或等于60度时,最窄处按第十九条确定;

(二)夹角大于60度时,最窄处按第二十条确定。

第二十二条(角与角相对布置时的间距)相邻住宅建筑,

角与角相对布置时的间距:

(一)两幢建筑均为8层及8层以下,或计算高度均小于或等于24米时:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;

(二)其中的一幢或两幢建筑为9层及9层以上,或计算高度大于24米时:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米。

第二十三条(山墙之间的距离)相邻两栋住宅建筑山墙之间的距离:旧城改造区不小于6米,新建区不小于8米。

第二十四条(连接规定)两栋住宅建筑山墙均无窗户时,可以连接修建,但连接后长度必须符合消防规定。

新建住宅不能与已建的带槽口的住宅对接,但可以错接。

两栋建筑连接以后的面宽,按整栋计算。

第二十五条(标高不一致时的间距)相邻住宅底层标高不一致时(相邻住宅中其中一栋屋顶标高在另一幢底层标高以下的除外),两者之间的距

离,按第十九条至第二十三条的规定执行。

第二十六条(底层与堡坎之间的间距)临岩住宅采光面与高度大于1米的堡坎相对时,最底层窗台与堡坎之间的距离,不得小于堡坎高度的0.4倍,且不得小于3米。

第二十七条(不规则平面间距的计算)当建筑平面为不规则图形时,以各立面宽度与其延长线形成的剖面宽度之和

为计算面宽,按第十九条至第二十五条的规定分别确定其间距要求。

第二十八条(采光面)一幢建筑的主要采光面与另一幢建筑主要采光面的不开窗部分相对时,或两幢建筑主要采光面的不开窗部分相对时,均视为主要采光面与主要采光面相对。

第二十九条(阳台)阳台不得占用建筑间距。

第三十条(退台间距的计算)当建筑作退台时,按第十九条至第二十九条的规定,视其不同高度分别确定间距。

第三十一条(其他建筑的间距)其他各类建筑的间距,应遵守以下规定:

(一)新建、扩建的学校教学楼、托幼建筑、医院病房相互之间的距离,以及与相邻建筑、堡坎之间的间距,除应符合相应的设计规范,还应在第十九条至三十条规定的基础上增加3米;

(二)新建、扩建的公共建筑、工业建筑、仓储建筑与公寓式办公楼、住宅建筑相互之间的间距,除应符合相应的设计规范外,还应符合第十九条至三十条的规定;

(三)新建、扩建的公共建筑、工业建筑、仓储建筑相互之间的间距,

应符合功能要求和相应的设计规范。

第三十二条(外墙面与拆迁范围线或用地边界线的距离)

新建、改建、扩建的建(构)筑物的外墙面与拆迁范围线或用地边界线之间的距离,不得小于第十九条、第二十一条至第三十一条规定间距的0.5倍;边界外有永久性建(构)筑物时,还应符合第十九条至第三十一条全间距的规定。

第三十三条(临街建筑)旧城改造中临街建筑退让规划红线,平均退让距离大于8米并大于规划道路全路幅的1/3,造成与后排已有永久性建筑物之间的间距不足时,其间距可适当缩小。

缩小距离不得大于退让距离得1/2,且缩小后的间距不得小于第十九条至第三十一条规定间距的0.5倍。

先建后排建筑的,应按规定间距留出临街建筑的位置。

篇二:建筑间距控制规范

建筑间距控制

建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等要求,并结合建设用地的实际情况确定。

居住建筑间距控制居住区的总体布局应结合城市主导风向,考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求。

居住建筑间距应保证受遮挡的住宅获得日照要求的居

住空间,其大寒日有效日照时间不应低于3小时:旧区的新建住宅建筑日照标准可以酌情降低,但不应低于大寒日有效日照时间1小时的标准。

每套住宅至少应有一个居室获得日照。

宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅空间相等的日照标准。

一居室以上的公寓按住宅标准控制。

新建高层住宅建筑,在满足本规定的最小建筑间距要求的前提下,还应运用合法有效的日照分析软件对新建住宅及邻近住宅建筑进行日照分析;新建高层非住宅建筑若对邻近住宅的日照有可能产生影响,亦应做日照分析。

高层建筑与相邻中小学、幼儿园、敬老院等建筑的间距控制亦应做日照分析。

中高层建筑间距的控制参照高层建筑间距控制的相关规定。

居住建筑间距除满足以上要求外,还应符合以下规定。

平行布置的多层和低层住宅建筑间距:

(1)朝向为南北向的[指正南北向和南偏东(西)45度以内(含45度),下同],其间距不小于南侧建筑高度的1.0倍。

(2)朝向为东西向的[指正东西向和东(西)偏南45

度以内(不含45度),下同],其间距不小于较高建筑高度的0.9倍。

垂直布置的多层和低层住宅建筑间距:南北向的间距,不应小于南侧建筑高度的0.8倍;东西向的间距,不应小于较高建筑高度的0.7倍。

当垂直布置的住宅建筑的侧面宽度大于12米时,应按平行布置的间距规定控制。

多层、低层住宅建筑既非平行,也非垂直布置时的间距:当两幢建筑的夹角小于或等于30度时,其最窄处间距应按平行布置的住宅间距控制;当两幢建筑的夹角大于30度、小于或等于60度时,其最窄处间距不应小于南侧(或较高)。