隐性采访

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:4

隐性采访的伦理学争议及其应用原则一引言隐性采访作为一种有争议性的信息获取方法,时常被媒体使用。

2017年8月,《法制晚报》记者暗访海底捞劲松店和太阳宫店,曝光该大型连锁餐饮企业存在安全隐患;[1]2015年,《南方都市报》记者卧底替考组织,揭发南昌高考舞弊乱象;[2]2011年,河南电视台都市频道记者假扮智障劳工,深入黑砖窑报道倒卖智障奴工的黑色交易链[3]……这些新闻在受到公众称赞的同时,也引发了专业人士的思考。

由于隐性采访一般是以“记者隐藏身份或采访意图”“采访客体对于采访事宜毫不知情”“采访者隐蔽包括录音、摄影、摄像设备在内的采访工具”等方式进行的,这些“隐瞒”行为都指向其行为的非伦理正当性——“欺骗”。

对于隐性采访的讨论主要从两个角度进行:其一是法律视角,其二是伦理视角。

基于法律条文来探讨隐性采访的禁区何在,这些规定较为明晰。

但隐性采访引发的“伦理困境”相对复杂,“人在道德选择过程中遇到的一种特殊的矛盾情形:当在同一价值体系的范围内选择了按照某种道德准则的要求去实现一定的道德价值时,就不得不放弃或妨害其他道德准则的要求去实现另外的道德价值,由此使选择者陷入了一种道德选择上的困难境地”。

[4]是忠于真相,还是忠于诚实成为每个使用隐性采访获取信息的新闻工作者所面临的问题。

隐性采访的伦理困境,关键在于其手段的不正当性与结果的正当性之间的对立,由此,本文基于伦理学的义务论和结果论两大道德原则评析隐性采访,以便行动者更清晰、更正确地做出道德选择。

二隐性采访是否具有伦理正当性之评析(一)基于义务论评判隐性采访的伦理正当性隐性采访中的争议之处在于这一采访方式违背了诚实的道德原则。

义务论者关注的是行为本身,一个行为的对错取决于行为本身所具有的性质和特点。

[5]只有基于义务而行动的行为才是道德上有价值的行为。

基于义务论的分析视角,隐性采访的伦理不正当性在于该行为本身就具有“欺骗”“违背承诺”等特点。

义务论的典型代表人物是康德,在他看来诚实是必需的,是必须遵守的绝对律令。

简论隐性采访的伦理道德前言隐性采访,也称为隐身采访或匿名采访,是一种常见的采访方式,被广泛应用于各类研究、新闻报道等领域。

但是,使用隐性采访方式存在着一些伦理和道德问题。

本文将探讨这些问题。

什么是隐性采访?隐性采访是指采访者隐藏自己的身份,通过各种方式来保护受访者的隐私,从而获得受访者更为真实的情感和观点。

隐性采访通常分为两种方式:一种是完全匿名采访,采访者和受访者彼此完全不认识,采访者稍加伪装后进行采访。

另一种是隐身采访,采访者和受访者彼此认识但彼此的身份保持相对匿名,采访者通常使用特殊的设备来隐藏自己的身份。

隐性采访的优势隐性采访具有以下几个优势:受访者更加真实许多人在面对陌生人时会表现出一定的保护意识,抵制或隐瞒真实情感和观点,隐性采访可以打破这种保护意识,让受访者更加真实地表达自己的情感和观点。

更多真实信息由于隐性采访可以打破受访者的保护意识,因此采访者可以获得更多真正的信息。

这可以更好地帮助调查人员和记者了解事件的真相,从而提高他们的工作质量。

保护受访者的隐私隐性采访可以使用各种方式来保护受访者的隐私,从而降低他们的风险。

由于采访者已经隐藏了自己的身份,因此受访者更愿意透露自己的真实情况。

隐性采访的伦理道德问题尽管隐性采访具有一些优势,但它也存在着一些伦理和道德问题:伦理问题侵犯受访者的权利隐性采访可能会侵犯受访者的权利。

由于受访者并不知道采访者的真实身份,因此他们可能会对采访的目的和后果一无所知。

在这种情况下,采访者可能会利用受访者的弱点或隐私来达到他们的目的,这显然是不道德的。

伦理平衡问题隐性采访可能会导致伦理平衡问题。

采访者可能会因为采访的目的而篡改受访者的言论,这将导致受访者在众人面前的形象出现严重扭曲,说话者和被说话者之间的关系失去平衡,这样基于隐性信息得到的平衡将被打破。

这种失衡可能会导致受访者遭受不公正的待遇,并损害他们的利益和名誉。

道德问题操纵手段隐性采访可以利用各种手段来操纵受访者的情感和言论,使其更加符合采访者的利益。

一、隐性采访的界定隐性采访是相对于显性采访(公开采访)而言的,目前理论界对于隐性采访有着不同认识,关于隐性采访的概念也未达成明确的共识。

而对隐性采访的称谓更是五花八门,诸如秘密采访、暗访、私访、偷拍偷录、秘拍、未经许可的报道等等。

《新闻学大词典》对隐性采访的定义是,记者隐瞒记者身份或采访目的而进行的采访。

《中国新闻实用大词典》中的定义是,不公开记者的身份,或公开记者身份但不道出真实采访意图的采访。

《广播电视辞典》将隐性采访定义为,隐藏记者身份与采访目的的采访方式。

这种同显性采访(即公开记者身份和采访意图)相对应的采访方式,只适用于某些特殊题材或特殊场合、特殊采访对象,如对敌方或犯罪分子的采访。

蓝鸿文教授认为,隐性采访又被称为“秘密采访”或“暗访”,是记者为完成某一特定的采访任务,不公开自己的记者身份或隐藏真正的采访意图而进行的一种新闻采访方式。

它是相对于显性采访而言的,有一定的侦察性,是显性采访有力的辅助工具和手段。

顾理平教授认为,隐性采访是指新闻记者隐去记者身份而秘密地采获新闻事实的采访方法。

由此可见,尽管对于隐性采访的概念说法各异,但是其内涵大体相同,都具有与显性采访这种以公开方式进行的采访明显不同的几个特征:1. 隐瞒记者身份从社会分工来看记者只是一个普通身份,是社会大系统中的一员,但在新闻采访中,记者身份无疑是一个不可或缺的因素,具有其特殊性。

记者隐瞒这种身份进行采访,在采访相对人没有戒备的情形下更能够接近客观真实,有效制止被访者弄虚作假或者抵制采访,也就能获取更有价值的新闻。

2. 隐瞒采访目的隐瞒采访目的有两种情形,一种是公开记者身份,但不公开采访目的,另一种就是不公开身份,也不公开采访目的。

大部分隐性采访属于后者。

显性采访中采访相对人是按照记者的采访目的来配合采访的。

而隐性采访的记者隐去了自己的真实身份,以某种社会角色面对不愿接受采访的对象,必然要隐瞒自己采访的目的,否则就无法实现报道新闻事实的目的。

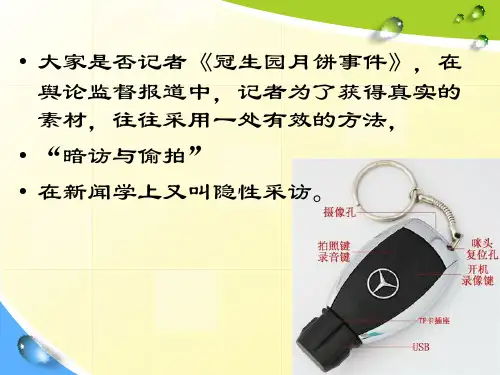

隐性采访——新闻报道的双刃剑一:什么是隐性采访偷拍应当说是一种通俗的说法,用专业化、文学化一点的词说应该是叫隐性采访。

在《电视采访学》一书中指出记者出于特定原因,不公开自己的记者身份,或在不通知被摄对象、不申明采访目的等情况下,对隐蔽的信息搜集的采访方式就叫做隐性采访。

而在《隐性采访论》一书中则认为:“i隐性采访是指新闻记者隐去记者身份而秘密地采获新闻事实的采访方法。

”综上所述,虽然两本书的观点稍有出入,但是大致可以得出以下结论:隐性采访应当具备一前提,三条件。

首先,前提是隐性采访的当事人必须是在媒体供职的新闻记者,或者是受媒体委托的采访人。

三个条件则是:第一,记者隐藏了职业身份而亲临新闻事件的现场;第二,采访是在被采访者未知的情况下进行;第三,采访未事先征得被采访对象的同意。

隐性采访作为一种特殊的采访形式,在舆论监督中已成为一种较常使用且效果较为明显的一种形式,尤其在批评性报道中,隐性采访的手法越来越受到记者们的垂青。

在一段时间内甚至大有“无片不隐”的趋势。

在采访对象弄虚作假或者批评性报道中采访对象拒绝接受采访甚至对记者人身安全构成威胁的特殊情况下,电视新闻中往往就要运用隐性采访。

中央电视台的名牌栏目《焦点访谈》《东方时空》等就经常会运用隐性采访来进行批评性报道。

二:隐性采访的历史在西方,有记载的新闻隐性采访活动是从17世纪开始的。

17世纪中叶起,欧州的一些大城市的咖啡馆成了一些记者进行隐性采访的集中场所。

不过,那时记者进行的隐性采访手段单一,基本上都是偷听窥视,或是隐瞒自己的身份与人聊天交流,藉此获取新闻信息。

ii而真正具有纪念性的隐性报道是1880年美国《纽约世界报》女记者勒丽〃蓓蕾在《纽约世界报》发表的《疯人院的十天》。

当时勒丽·蓓蕾听说伯勒克威尔岛疯人院虐待精神病患者、侵犯人身权利,她便把自己乔装打扮成一名“疯子”,亲身体验、了解情况。

而在中国,隐性采访的历史则更为久远。

自出现新闻采访活动起,我国便有了关于隐性采访的记录。

隐性采访经典案例隐性采访是一种不经意的、不被访者察觉的采访方式,通过这种方式可以更真实地了解被采访者的真实想法和情感。

下面将介绍几个经典的隐性采访案例,希望对大家有所启发。

第一个案例是美国记者Nellie Bly在19世纪末进行的隐性采访。

她为了揭露精神病院内部的真实情况,故意装作精神病患者被送进了一家精神病院。

在那里,她亲眼目睹了患者受到的虐待和不人道的待遇,最终她的报道引起了社会的广泛关注,促使相关法律的改革。

这个案例展示了隐性采访的力量,通过这种方式可以揭露一些不为人知的真相,引起社会的关注和改变。

第二个案例是著名记者杨澜进行的一次隐性采访。

她在一次采访中,假装接待了一位不知情的政府官员,通过对话中的细节和信息,她成功地了解到了一些政府内部的秘密和真实想法。

这个案例展示了隐性采访的技巧和重要性,通过这种方式可以获取到一些平时难以得知的信息和内幕。

第三个案例是一位社会学家在进行研究时进行的隐性采访。

他在一家公司实习期间,通过和员工的日常交流和观察,了解到了公司内部的管理问题和员工的真实感受。

这个案例展示了隐性采访在学术研究中的应用,通过这种方式可以更深入地了解到被研究对象的真实情况和想法。

通过以上几个案例的介绍,我们可以看到隐性采访在揭露真相、获取内部信息、深入研究等方面的重要作用。

隐性采访需要采访者具备良好的观察力、分析能力和沟通技巧,才能够在不引起被采访者警觉的情况下获取到真实的信息。

同时,隐性采访也需要遵守相关的法律和道德规范,确保采访的合法性和公正性。

在进行隐性采访时,采访者需要注意保护自己的安全和隐私,避免因采访行为引起不必要的麻烦和风险。

同时,也需要尊重被采访者的隐私和权益,确保采访过程的合法性和道德性。

总之,隐性采访是一种重要的采访方式,通过这种方式可以获取到一些平时难以得知的真实信息和情感。

在进行隐性采访时,采访者需要具备良好的观察力和沟通技巧,同时也需要遵守相关的法律和道德规范,确保采访的合法性和公正性。

隐性采访案例在新闻采访中,采访者常常会遇到一些难以直接面对的情况,比如目标对象不愿意接受采访,或者采访对象并不知情。

这时,隐性采访就成为了一种常见的手段。

隐性采访是指采访者在未经对方同意的情况下进行的采访,这种采访方式常常需要采访者具备一定的技巧和经验,以确保采访的顺利进行和信息的准确获取。

隐性采访案例一,调查报道。

某地发生了一起重大事件,新闻媒体需要对事件进行深入的调查报道。

然而,相关当事人并不愿意接受采访,这就需要采访者进行隐性采访。

采访者可以选择在事件现场进行匿名采访,或者通过与事件相关的其他人员进行接触,获取更多的信息。

在采访过程中,采访者需要保持冷静和理性,不泄露自己的身份和目的,以确保采访的顺利进行。

隐性采访案例二,医疗报道。

在医疗报道中,有时候医生和患者并不愿意接受采访,这就需要采访者进行隐性采访。

采访者可以选择在医院内进行匿名采访,或者通过其他途径获取医生和患者的信息。

在采访过程中,采访者需要保持敏感和细心,不触犯医生和患者的隐私,同时获取到足够的信息进行报道。

隐性采访案例三,企业报道。

在企业报道中,有时候企业高层并不愿意接受采访,这就需要采访者进行隐性采访。

采访者可以选择通过企业的员工或者其他相关人员获取信息,或者在企业周边进行匿名采访。

在采访过程中,采访者需要保持谨慎和稳健,不泄露自己的身份和意图,以确保采访的顺利进行。

总结。

隐性采访是一种常见的采访方式,它在新闻报道和调查中发挥着重要的作用。

采访者需要具备一定的技巧和经验,以确保采访的顺利进行和信息的准确获取。

同时,采访者在进行隐性采访时需要注意保护当事人的隐私,避免触犯法律和道德规范。

隐性采访需要采访者保持冷静和理性,同时保持敏感和细心,以确保采访的成功进行。

隐性采访及其负面效应何为隐性采访隐性采访是新闻学上的一个概念,是相对于显性采访而言的。

隐性采访在新闻界的实践已经有了比较长的历史,仅就采访行为的具体称呼上,相当长时间以来也是众说纷纭:暗访、私访、微服私访、秘密采访、偷拍偷录、隐匿采访、隐形采访……所有这些,都曾经是对隐性采访不同的称谓。

目前,虽说隐性采访已成为新闻界广泛采用的一种采访手段和秘密武器,但是理论界给其的明确定义并不多,尤其以下面几个定义具有代表性。

《新闻学大辞典》的定义是:“记者隐瞒记者身份或采访目的而进行的采访。

隐性采访一般用于一些特殊情况,如在敌方或犯罪分子中采访,对那些拒绝采访的人进行采访,或用于检验一些单位或个人的工作情况等。

目前隐性采访也已成为记者经常采用的方式之一,运用得好,会采访到显性采访得不到的较有价值的新闻。

隐性采访要求记者具备一些特殊本领,如察言观色、随机应变、不怕辛苦等。

常见诸报端的’暗访’即’隐性采访’。

”①《中国新闻实用大辞典》的解释是:“不公开记者身份、或公开记者身份但不道出真实采访意图的采访。

记者打入黑社会组织采访,进入赌窝采访,或向一些讨厌记者的人或地方采访,或对一些单位和个人进行检验性采访,都不宜公开记者身份。

另一种隐性采访是,虽公开记者身份,但隐去记者真实意图,采取‘声东击西'或‘旁敲侧击'的策略,在公开采访中,伴以另外的观察与询问。

隐性采访是特殊情况下的采访,主要是为了防范坏人对记者的危害,防范受访者弄虚作假,了解公开采访采集不到的真实情况。

”②《新闻传播百科全书》的解释是:“在采访过程中,由于某种目的和需要,采访者不将真实身份告诉采访对象,或者虽然出示自己的真实身份但不将自己的采访意图告知对方。

这样的采访(特别是前者),称为隐性采访。

隐性采访的突出优点是不会引起采访对象的心理变化和行为变化,有时可以挖掘出极具深度的新闻事实,甚至可以目击整个新闻事实的全过程。

”③从上面的几个定义我们可以看出,隐性采访具有以下几点基本内涵:第一,隐性采访是采访方式的一种;第二,隐性采访是在特殊情况下为了采集公开采访得不到的真实情况而使用的一种特殊的采访方法;第三,隐性采访不同于其他采访方式,有其适用范围。

一、隐性采访1、隐性采访的定义及分类:A、所谓隐性采访,是指记者不公开身份或不公开采访目的,采用能够获得信息的各种方式从事的采访活动。

B、著名学者陈力丹将其分为三大类:一是观察,指记者在新闻事件发生的现场不暴露身份地观察,只看不问,不进入私人领域,不介入事件发生发展的过程。

二是亲历,指记者亲身经历或参与了某些新闻事件的过程。

分为被动和主动两种,后者即“体验式采访”,但这类亲历要以不干预事件的发展为前提。

三是测试。

如有的记者报假案以测试当地110反映速度;扮作盲人过马路以测试人们对盲人的态度等。

2、隐性采访中几个值得探讨的问题:A、采访可不可以诱人入罪?事例:2002年美国加州某电视节目制作公司拍摄女记者诱捕色狼一事;2001年央视记者假扮文物贩子引诱盗墓者作案一事。

记者不应该去诱人犯罪,新闻不能把自己的职业利益建立在不道德地基础之上。

B、采访中可不可以冒充身份?要考虑到行为的普遍可接受性。

应从他人尤其是前者受害者的角度来考察冒充行为。

不能违反最基本的诚信准则。

C、偷拍偷录纵观世界各国法律,并未将偷拍偷录作为新闻记者的采访自由加以保护,而仅仅是司法部门的侦查取证手段。

相反,许多国家的法律都将司法部门以外的人拥有窃听设备、进行偷拍视为非法。

对记者的偷拍偷录也不予支持。

《新闻调查》关于此的四项原则规定:有明显的证据表明:我们现在正在调查的事件是有严重侵犯公共利益的行为;除此之外没有其他途径可以收集材料;一旦暴露身份就会影响采访;经制片人同意。

例子:美国ABC记者扮成超市工作人员偷拍狮子食品公司出售过期食品,被法院判以侵害其隐私权。

D、伪饰采访动机指记者虽不讳言其记者身份,但伪造采访动机以骗取采访对象的信任,做出与承诺的内容完全不同的报道。

例子:美国一记者欺骗采访对象说要著书为其做正面宣传而出版后实则严厉指责。

3、概括如何理解隐性采访:隐性采访的核心问题,是在采访中不允许记者说谎。

撒谎在道德上是难以合理化的。

隐性采访一、隐性采访是一种非常采访隐性采访,是相对显性采访而言,指在一定条件下,记者不向采访对象公开自己的身份,不告之自己的采访目的,或通过模拟某种社会角色,或以普通社会成员的身份接近新闻源,获取新闻事实的——种非常采访。

也称‚暗访‛或‚私访‛。

所谓非常采访,是指采访适用范围的狭窄性、频率的个别性和使用条件的限制性。

显性采访的最大特点,是采访可以得到采访对象的配合与支持。

但如遇采访对象不配合、不支持,或谈虚假情况等情形,采访就无法深入下去了。

然而,以勇于探索、追求真实为天职的新闻记者,另辟溪径,开辟了采访的‚第二战场‛——隐性采访。

19世纪末,就职于美国纽约《世界报》的著名女记者勒丽〃蓓蕾,获知纽约某疯人院虐待精神病患者,侵犯人身权利。

但由于疯人院控制十分严格,人们很难搞清事实真相。

在普利策的支持‘下,勒丽〃蓓蕾装疯住进了疯人院。

在长达几个月的装疯采访期间,勒丽〃蓓蕾经历了一次又一次令人难以忍受的虐待,亲身经历了疯人患者的非人生活。

当她了解到这一切以后,设法逃出了疯人院,把内幕公之于众,立即引起社会舆论的广泛关注。

在社会舆论的强大压力下,政府和院方不得不进行整顿,改善了对疯人患者的不人道的待遇。

史称勒丽〃蓓蕾的这一隐性采访为‚装疯采访‛。

无独有偶,美国白人记者约翰〃格里芬为揭露种族歧视,用照射紫外线和化装等方法使自己的皮肤变得如同黑人一样,然后深入社会生活,在大街上擦皮鞋,乘坐公共汽车,观察和体验美国黑人备受种族歧视的屈辱生活,据此采写出反映黑人生活的《像我一样黑》一书。

由此可见,隐性采访的基本特征是记者通过模拟某种社会角色,或以普通社会成员的身份来接近新闻源,实现对事物的探究。

在我国,隐性采访的使用可追溯至20世纪20年代。

1923年5月,中国当时著名的外文报纸《密勒氏评论报》主编鲍威尔乘火车从南京至北平采访,车至临城,惨遭抢劫。

这就是有名的‚临城大劫案‛。

鲍威尔以普通乘客的身份亲历了这场劫案,他在一些废纸上偷偷写下了火车被劫、人质被扣的报道,并设法送至《密勒氏评论报》刊登。

隐性采访:是揭露真实还是道德缺失?一、隐性采访及其存在的道德考量(一)隐性采访的概念界定及特点1.隐性采访的概念隐性采访是相对于常规采访的来说的,根据新闻界实践来看,对于常规的正面采访,受访者都是乐于接受的,但是对于反面采访或者批评性质的采访,一旦记者亮出身份和采访意图,通常都是很难采访到事实真相。

为了发挥新闻媒体的社会舆论监督的职能,新闻界中随即产生相对常规采访的采访方式,理论界至今没有对隐性采访给以明确的界定,从称呼上隐性采访通常又称为隐匿采访、私密采访、偷拍、暗访等等,这些称呼都表达了隐匿的采访特征,新闻界一般称为隐性采访。

2.隐性采访的特点隐性采访由于其自身的特点,相对于常规采访而言,隐性采访具有非公开性、有限性、双重性等特点:首先,隐性采访的采访方式相对于显性采访而言的,这种采访行为是秘密进行的,具有非公开性的特点,表现为隐瞒身份,隐蔽采访手段及不向被采访人暴露采访意图与目的。

其次,隐性采访在采访范围上只能适用于有限的采访题材,因为并不是所有的采访都能采取隐性采访,必须是在公开采访无法保证采访真实性的情况下,并且进行隐性采访不会触犯相关的法律法规,或者不会侵犯到公众利益,才能进行隐形采访。

最后,隐性采访在采访上存在双重性的效果,相对于常规采访,隐性采访能实现常规采访不能实现的采访效果,更能体现新闻媒体对新闻报导的真实性,维护社会的公平正义。

(二)隐性采访的道德缺失1.社会侵权行为泛滥现阶段,由于我国社会媒体过度的使用隐性采访,间接导致社会性的侵权现象达到泛滥的程度。

即使这些相关媒体是出于维护社会正义和公共利益的目的,也不能淡化隐性采访自身欺骗性的采访方式,这种通过欺骗获得的新闻题材,侵犯了公众的合法人生权益。

甚至由于一些记者自身素质不高,不具备基本的法律道德,为了便捷的获得采访信息,无视法律和道德规定滥用隐性采访,这样更进一步的加剧了社会侵权行为的发生。

2.传媒人整体素质滑坡记者这个职业是具有社会公共性质的,这个职业的群体理所当然应该肩负一定的社会责任。

隐性采访的行为界限隐性采访,是指记者不透露自己的真实身份,也不告知对方采访的目的,在对方完全不知情的情况下,将其形象和声音用暗藏的摄象机或录音机记录下来,在新闻媒体上公开传播的行为。

隐性采访的作用满足公众知情权舆论监督公权力维护公共利益隐性采访的误区泄露隐私引诱犯罪满足低级趣味片面追求轰动舆论导向模糊隐性采访的方式:偷拍偷录:记者不干预新闻事件,始终保持中立,只是将事态发展过程偷偷地记录下来,成为新闻事件的旁观者。

涉入式采访:记者在不公开真实身份的前提下涉入新闻事件之中,成为新闻事件的经历者。

有争议的问题1、记者冒充“有犯罪嫌疑的人”搞暗访是否合法?2、新闻记者在采访中是否享有职能部门的特权?3、隐性采访可能引起哪些权利冲突?4、记者隐匿身份的采访行为是否缺乏职业道德?5、如何平衡隐性采访中的冲突?记者是否有权“卧底采访”?“卧底采访”不能等同于“卧底侦查”。

卧底侦查作为专门的刑事侦查活动,只能由享有侦查权的特定国家机关组织实施,包括公安机关、国家安全机关、检察机关及法律规定的其他特别机关。

是国家赋予特殊机关的“司法权力”。

新闻传播机构和新闻记者作为职业的信息传播者,在法律上,记者与公民地位平等,享受的权利相当,国家法律并没有授权记者有可以冒充“有犯罪嫌疑”的当事人搜集证据、揭露犯罪的法外特权。

隐性采访与公权力的冲突隐性采访与政府机构、商业机构秘密的冲突在我国现行的法律框架内,《保守国家秘密法》、《统计法》、《军事设施保护法》等专门法规中都不同程度地规定了隐性采访的禁区。

如《保守国家机密法》规定:“新闻出版、电影电视节目制作和传播不得进入军事禁区摄影、摄像、录音、勘察、测量、描绘和记述”。

我国《民事诉讼法》规定:“涉及商业秘密案件,当事人申请不公开审理的可以不公开审理,新闻媒体也不得采访报道。

”另外,人民法院依照法律规定独立行使审判权,任何机关团体和个人不得干涉,新闻媒体也不例外,记者不得以暗访的方式干预和影响司法审判,对未审结的案件采访后一般也不能先行评论报道。

隐性采访案例在新闻报道和调查研究中,采访是一种非常重要的手段,通过采访可以获取到丰富的信息和真实的情况。

而在一些特殊情况下,隐性采访成为了一种必要的手段,尤其是在涉及到一些敏感话题或者需要保护采访对象隐私的情况下。

隐性采访是指采访者在未经许可的情况下进行采访,以获取真实的信息和情况。

本文将通过几个案例来探讨隐性采访的实际应用和意义。

案例一,记者深入调查医疗事故。

某医院发生了一起严重的医疗事故,导致患者严重受伤甚至死亡。

当地媒体对此展开了调查报道,但是医院方面一直对外宣称一切正常,没有发生医疗事故。

记者意识到需要进行隐性采访,于是化妆成普通患者的样子,深入医院进行了暗访。

通过和其他患者及家属的交谈,记者得知了医院内部的真实情况,以及医疗事故的发生原因。

最终,记者通过这次隐性采访揭露了医院的丑恶行径,引起了社会的广泛关注。

案例二,调查员深入探访非法工厂。

某地发生了一起非法工厂雇佣童工的事件,当地政府一直没有采取有效措施。

一家媒体决定派出调查员进行隐性采访,以深入了解非法工厂的情况。

调查员化名成为一名求职者,通过一系列的面试和交流,最终成功进入了非法工厂。

在工厂内,调查员目睹了童工们的艰苦生活和非法加班的情况。

通过这次隐性采访,媒体揭露了非法工厂的黑暗一面,促使政府采取了有效的措施,保护了童工的权益。

案例三,调查员深入探访环境污染企业。

某地发生了一起环境污染事件,当地政府和企业一直对外宣称环境没有受到污染。

一家环保组织决定进行隐性采访,以揭露企业的环境污染行为。

调查员化身成一名普通游客,深入企业进行了暗访。

在企业内部,调查员发现了大量的废水和废气排放情况,以及对环境的破坏程度。

通过这次隐性采访,环保组织成功揭露了企业的环境污染行为,促使政府对企业进行了严厉的处罚,保护了当地环境的安全。

通过以上几个案例可以看出,隐性采访在一些特殊情况下具有重要的意义。

在保护采访对象隐私的同时,也能够揭露一些不为人知的真相,引起社会的关注和重视。

隐性采访的定义:记者隐去了记者身份而出现在新闻事件的现场、采访是在被采访者未知的情况下进行的、采访未事先征得被采访对象的同意所谓隐性采访,是指在采访对象不知情的情况下,通过偷拍、偷录等记录方式,或者隐瞒记者的身份,以体验的方式或者其他方式,不公开猎取已发生或正在发生又未被披露的新闻素材的采访形式。

隐性采访的特征:新闻事实周详、社会参与程度较高、隐瞒身份、隐藏目的、隐蔽手段作为一种十分重要的采访方式,隐性采访与公开采访相比较,有自己较为显著的特征:记者主动出击。

隐性采访是记者主动出击进行采访的行为,记者采访时一定始终在新闻发生的现场,否则隐性采访就无法完整地进行。

在某些特定情况下,记者也有可能出现在突发新闻的现场进行采访。

有的时候,记者还有可能直接成为新闻事件的当事人,例如记者乘坐的汽车发生车祸等,但这种不期而遇的目击新闻不能算真正意义上的隐性采访,因为记者是被动地介入了新闻事件。

隐性采访进行之前有一系列的准备工作,从采访计划的设定,到采访设备安排,都应精心计划,可谓有备而来,不容有所闪失。

--(以上来自百度百科)好处:记者通过隐性采访得到的往往是比较真实的第一手材料,可信度高,说服力强,舆论监督作用大,深受群众欢迎。

用得好,会起到立竿见影的舆论监督作用作为新闻采访的重要手段之一,隐性采访的作用还是十分巨大的。

新闻的社会功能之一就是追求社会公正,对于社会上的不公和丑恶现象,批评性报道具有强有力的抨击作用。

在进行批评报道时,如果记者采取显性采访,亮明自己的身份,说明采访意图,一般是很难了解到真实情况的。

因此,把隐性采访用得恰到好处,充分发挥其独特作用,达到事半功倍的效果,就显得尤为重要。

隐性采访应遵守的原则:1、正确导向原则。

在激烈的市场竞争中,新闻媒体不能单纯追求卖点和轰动效应,否则,就会走偏方向。

在重视政治性导向的同时,也不能忽视思想导向、价值导向、消费导向、生活导向、行为导向、服务导向、审美导向等等,要让人通过新闻报道迅速领会媒体在宣传什么,反对什么。

2、遵纪守法原则。

国家的法律法规,政府的规章制度,社会的道德要求,每一个公民都应该遵守,新闻记者更应做出表率。

《中国新闻工作者职业道德准则》中规定:“要通过合法和正当的手段获取新闻,尊重被采访者的声誉和正当要求”。

这是否可以理解为不大力提倡隐性采访,因为在隐性采访的条件下,谈不上尊重被采访者的声誉和正当要求的问题。

而我国的法律条文对新闻媒体报道是设立有禁区的,包括国家机密、未成年人犯罪、个人隐私以及商业秘密等。

这对于各种报道方式(包括隐性采访)都适用。

因此,记者在进行隐性采访时,必须遵守这些规定。

3、满足大众需求原则。

作为大众传媒,我们的新闻报道是满足大众需求,还是满足少数人的口味?是为了记者个人的一夜成名或报纸的一炮而红,还是要真正为群众解决问题?答案显而易见。

美国有关专家认为,记者在暗访中存在以下原因是“不能容忍”的:为了赢得奖项;可以借此打击竞争对手;以更少的时间和资料获得新闻故事情节;这样做的原因是因为别人已经这样做了;采访者本身就是不道德的。

可见,只有真正从广大人民群众的根本利益出发,满足大众需求,才是记者采访报道的根本。

4、适度介入原则。

目前,记者隐性采访的操作方式根据记者介入新闻事件的程度和方法可分为两类:观察式和介入式。

观察式隐性采访是指记者以旁观者的身份,不动声色地拍摄采制新闻事件的发展过程。

坏处:1、泄露隐私。

由于记者进行隐性采访时隐瞒了自己真实身份,因此被采访对象对记者很少戒备,甚至毫无防范。

在这种情况下,记者可以比较方便地获知事件真相和当事人的隐秘情况。

将受访者的家庭状况、年龄、职业、收入以及未成年人的详细资料在大众传媒上公布,是绝大多数当事人不能容忍的。

最近一二年,关于记者隐性采访泄露被采访者隐私的法律纠纷越来越多,媒体败诉的情况不在少数。

虽然2002年4月1日起我国施行的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》确认了“偷拍偷录”行为的“证明力”,弥补了隐性采访完全缺乏法律依据的缺憾,但是我国法律对公民隐私一直是大力保护的,隐性采访一旦涉及到泄露公民隐私,新闻报道就会处于尴尬境地。

2、引诱犯罪。

由旁观者转变为参与者,由“暗访”过渡到“卧底”,这是近年来新闻记者隐性采访的一个显著特点。

记者卧底的主要目的是想让违法乱纪行为现出原形,通常采用的方法是“引蛇出洞”,就是由记者装扮成诸如求购假文凭、假药的人,引诱制假者上钩,在犯罪嫌疑人来交易时,警察当场将其擒获。

现在,不少专家学者都认为这样的采访方法有引诱犯罪之嫌。

3、满足少数人的低级趣味。

近年来,新闻界有一个奇怪现象,记者热衷于暗访“黄、赌、毒”等丑恶现象。

象这样满足少数读者低级趣味的暗访是否应该在大众传媒上频频现身,值得我们思考。

4、片面追求轰动,舆论导向模糊。

能否抓到具有轰动性的热点新闻和独家新闻,是检验媒体及记者能力的重要标准之一。

而片面追求新闻的轰动性,容易导致宣传导向不明,采写角度偏颇。

合法性:从我国目前的法律来看,并无明文禁止隐性采访。

而隐性采访作为新闻从业人员的一项积极的活动,既然法无明文禁止,其存在便应当视为允许。

无论隐性采访是通过偷拍、偷录方式进行,还是记者隐瞒身份进行体验式采访,只要这种采访方式不侵害法律特别保护的利益,便不存在问题。

在我国,对新闻工作者具有普遍约束力的《中国新闻工作者职业道德准则》规定,“维护宪法规定的公民权利,不揭人隐私,不诽谤他人,要通过合法和正当的手段获取新闻、尊重被采访者的声明和要求”。

记者进行隐性采访,“公共场合”、“社会事务”、“公众利益”等概念是至关重要的。

我国目前对隐性采访的行为方式及性质并无明确的法律界定,但并非完全没有合法性依据——宪法赋予人民的参与社会管理、监督国家机关及国家工作人员的权利均可解释某些隐性采访行为的“合法性”。

值得我们注意的是,我国强调的公民在法律面前一律平等原则是排斥“公众人物无隐私”的,我国法律虽不禁止隐性采访,但新闻记者应注重公共事务和公众利益,避免追逐影视、体坛明星等公众人物个人私隐的不良倾向。

隐性采访可能侵害的利益有利益便会有利益冲突,隐性采访作为以实现一定利益为目的的活动,同样可能与其他法律保护的利益发生冲突。

隐性采访对国家利益(或者公共利益)和某个社会群体或者个体利益均有可能构成损害。

对前者,可能出现的问题是损害国家保密法规及刑事法律保护的某些特殊利益,严重的甚至可能构成犯罪,如非法持有国家机密、非法获取国家秘密,非法使用窃听、窃照专用器材;而对后者,可能出现的问题则是损害民事法律保护的公民的名誉权、隐私权(我国法律未将隐私权作为一项单独的民事权利予以规定)以及法人的名誉权及商业秘密等民事权利。

因进行隐性采访而构成非法持有国家机密,非法获取国家秘密,非法使用窃听、窃照专用器材等侵害国家保密法规和刑事法规保护的利益的案例以及侵害商业秘密的案例,目前国内较为少见,但必须引起新闻从业人员的注意。

而因新闻报道导致名誉侵权的案例则不胜枚举。

隐性采访涉诉之抗辩新闻报道涉诉,通常是被诉名誉(含隐私)侵权。

对公民及法人的名誉权(我国法律没有将隐私权作为一项单独的民事权利予以规定,最高人民法院的司法解释将宣扬他人隐私的行为作为侵犯名誉权的一种形式),我国民法通则是这样规定的:“公民和法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。

”同时,《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》这样规定:“以书面、口头等形式宣扬他人隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民名誉权的行为;以书面、口头等形式诋毁、诽谤法人名誉,给法人造成损害的,应当认定为侵害法人名誉权的行为。

”另外,《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》规定,“是否构成侵害名誉权的责任,应当根据受害人确有名誉被损害的事实、行为人行为违法、违法行为与损害后果之间有因果关系、行为人主观上有过错来认定”,“以书面或者口头形式侮辱或者诽谤他人,损害他人名誉的,应认定为侵害他人名誉权”,“对未经他人同意,擅自公布他人的隐私材料或者以书面、口头形式宣扬他人隐私,致他人名誉受到损害的,按照损害他人名誉权处理”;“因新闻报道严重失实,致他人名誉受到损害的,应按照侵害他人名誉权处理”;“文章反映的问题基本真实,没有侮辱他人人格的内容的,不应认定为侵害他人名誉权”。

从上述规定可以看出,在我国目前的法律框架下,隐性采访作为一种新闻采访方式,本身并不构成对名誉权的侵害,只有将采集到的素材形成新闻,并通过媒体报道,予以传播,才可能侵害名誉权。

当然,记者采访的目的是为了传播,隐性采访亦然。

事例:在我国,隐性采访被越来越多地运用于新闻实践中,尤其是涉及舆论监督以及揭露社会阴暗面的电视新闻报道。

如中央电视台的《新闻30分》、《焦点访谈》、《新闻调查》、《每周质量报告》、《法治在线》等栏目,就经常使用这种报道方式。

各省级电视台近年来也开始配备隐形摄像机,用于隐性拍摄。

《南方周末》对安徽等地的劣质医疗器械地下销售窝点进行暗访,记者以购买者的身份与犯罪嫌疑人“洽谈生意”。

如果不是这样,记者就无法拿到真实可信的第一手资料。

中央电视台关于湖北省公安县自来水公司弄虚作假多收水费的揭露性报道,记者巧施计谋,偷拍到了自来水公司到宾馆向记者行贿的全过程,成为经典之笔。

观点:在我国的新闻实践中,适当搞一些隐性采访具有一定的积极意义。

但是,隐性采访也有一个“度”的问题,如果把握不好,就有可能危及公众利益,甚至侵犯公民合法权益。

隐性采访把握不当,有可能违反职业道德。

《中国新闻工作者职业道德准则》和联合国制定的《记者行为原则宣言》都有明确规定,虽没明确说不能搞隐性采访,但至少可以将那些条文看作是对隐性采访的某种限制。

在我国的电视新闻隐性采访中,记者有意设置陷阱进行诱拍的现象是比较普遍的,还有一些隐性采访因为违反了人类基本道德和良知而引起争议。

例如有一幅获普利策新闻奖的照片展示出这样一幅情景:在非洲干旱的大地上,一只穷凶极恶的秃鹰凶狠地盯着一个快要饿死的孩子,等待着吞食这孩子的尸体。

这一新闻图片显然是偷拍的,尽管它具有震撼力,但多少显得不太人道。

隐性采访极易侵犯个人隐私及其他权利。

我国的法律明确规定,公民的隐私权不受他人侵害。

在新闻实践中,公开场合下的隐性采访更多的是侵犯他人的肖像权。

这点尤其需要注意。

公开场合下的隐性采访有时也会侵犯公民隐私权,如交通事故中亲人过于悲痛时的失态表情,公开场合下恋人过于亲密的肌肤之亲,在报道时都要慎重考虑。

当隐性采访这种特殊的采访方式被恰当地采用的时候,对一些“不良公民”造成的心理威慑无疑是十分巨大的,同时公众的正当利益也就因此而得到多一份保护;但是,如果隐性采访被滥用,也将会危及正常的社会秩序和生活秩序。