纪地质学与地貌学课件

- 格式:doc

- 大小:77.50 KB

- 文档页数:11

第四纪地质学:是通过对距今二、三百万年以来(第四纪)的沉积、生物、气候、地层、构造运动和地壳发展历史规律进行研究进而恢复第四纪地质历史的一门科学。

特点:1、人类的出现和人类文明的发展;2、气候发生了显著的降温,并出现明显的冷暖波动;3、地壳运动异常活跃;4、哺乳动物繁盛时代;5、陆相沉积物广泛发育。

主要研究内容1、第四纪气候;2、第四纪生物界;3、第四纪沉积物的研究;4、第四纪构造运动;5、第四纪地层的划分和对比地貌学:研究地表地貌形态特征、成因、分布和形成发展规律的学科。

研究对象:地球地表形态。

研究内容:1、研究地貌形态特征(几何特征和组合规律);2、研究地貌形成的动力作用,发生发展的过程;3、研究地貌的组成物质,特别是堆积物质的组成物质;4、研究地貌的形成年代;5、利用侵蚀和堆积的相关性原理;6、地貌发生的阶段和规律。

新构造运动:新第三纪(N)以来发生的地壳构造运动。

新构造运动的标志:1、地质表现:新地层的变形与变位;2、地貌标志:直接地貌标志、间接地貌标志;3、沉积物标志:分布、成因类型与岩相、厚度;4、火山活动;5、地震;6、大地测量与地球物理异常。

研究方法:1、定性法:1)地质法2)地貌法3)历史考古法;2、定量法:仪器法。

新构造:由新构造运动造成的地层、地貌和构造变形或变位叫做新构造。

活动构造:现今仍在活动的构造。

活动断层:近代地质时期(第四纪)和历史时期有过活动,现代正活动或将来有可能活动的断层。

第四纪地质学、地貌学和新构造运动之间的联系:1、时间上:第四纪研究260万年以来的现象;地貌的基本形态奠基于新生代;新构造运动开始的时间,新近纪——第四纪。

2、空间上:第四纪堆积物都分布于地表或地下不深处;地貌是地表形态;构造运动控制地表形态和第四纪堆积物分布。

3、成因上: 地貌学的基本原理:是指内力和外力共同作用的结果。

4、研究方法: 三者之间相互关联。

5、实践应用: 南水北调,西气东输,青藏铁路。

第一章概论地貌学与第四纪地质学研究对象和性质地貌学的基本知识第四纪地质学的基本问题第一节地貌学及第四纪地质学的研究对象和性质一、地貌学及第四纪地质学的研究内容二、地貌学与第四纪地质学的联系三、地貌学及第四纪地质学与其他学科的关系四、地貌学及第四纪地质学的研究意义一、地貌学及第四纪地质学的研究内容1、地貌学(geomorphology研究内容地貌一词由三个源自希腊语的词根geo(地球,morphe(外表形状、面貌,logos(论述所组成表明这是一门研究地球表面形状的学科。

地球表面形状,指地壳表面由岩石构成的起伏形态(如平原、高原、山脉、山峰、丘陵、河谷、盆地、悬崖等,简称为“地形”或“地貌”。

地貌学的研究对象是地貌或地形(landforms,即各种规模的地表起伏的总和。

地貌学是研究地表的形态特征、成因、分布及其发育规律的科学。

2、地貌学学科性质地质学视地貌为地质作用的历史产物,通过地貌去认识地质,故较突出地貌成因的分析与发育历史的重建;自然地理学视地貌为一项自然环境要素,注重人类活动受地貌的影响以及对它的利用与改造,故侧重人地关系的研究。

3、第四纪地质学学科性质(Quaternarygeology第四纪是地质发展历史的最新阶段。

1839年英国地质学家莱伊尔(Ch.Lyell提出把第四纪分为更新世(Pleistocene和全新世(Holocene。

1932年国际第四纪会议又把更新世分为早、中、晚三期。

第四纪地质学是历史地质学的一个分支,并已成为独立的学科,其下限年代为250万年前。

4、第四纪地质学研究内容:第四纪地质学是研究在第四纪时期中地壳、气候和生物界发展历史与分布规律的学科。

(1第四纪沉积物的形成,第四纪地层的划分和对比,拟定第四纪地质年表。

(2研究第四纪环境,包括地壳运动的特征、气候的演化及生物界的发展历史,并由此产生一系列分支学科:新构造运动学、古冰川学、第四纪古地理学、古人类学等。

二、地貌学与第四纪地质学的联系1、地貌学与第四纪地质学均属于地球科学。

第四纪地质学的概念是研究在第四季时期发生在地球表层的各种地质事件及其动力机制的一门科学。

地貌学概念地貌学是研究固体地球表面的形态特征、成因、演化和分布规律的一门科学。

第四纪地质学和地貌学的研究对象:第四纪地质学的研究对象主要是第四纪的沉积物。

第四纪沉积物是记录发生在第四纪时期各种地质事件的良好载体,含有丰富的地址信息。

地貌学的研究对象是地表形态,即地形。

研究任务:1.通过各种研究手段,提取各种信息,重建第四纪时期的地质演化历史,探究演变规律,预测未来变化。

2.将理论研究应用于实践,解决实际问题,减灾防灾,改善人们的生活环境。

研究内容:1.第四纪沉积物的岩性、成因、分布及工作方法的研究。

2.第四纪气候变迁和海平面波动的研究。

3.第四纪生物界的构成和演化,以及人类及其文化演化的研究。

4.第四纪地层和年代学的研究。

5.地球表层地貌形态特征。

6.第四纪构造运动的研究。

7.应用第四纪地质的研究。

第四纪下限的依据1.冰川活动由于气候的变冷在中低纬度的山岳地区发生了冰川活动,出现了与上新世完全不同的环境特征。

气候变冷在第四纪冰期与间冰期是频繁交替的,至少有几十次气候变冷事件。

2.动物化石主要是哺乳动物化石,因为无脊椎动物在第四纪时期演化的阶段性不明显。

3.人类出现和人类文化人类出现和演化是第四纪中发生的重要事件之一。

4.沉积-构造事件第四纪的陆相沉积地层非常发育,这与老地层有显著的不同。

由于第四纪相对上新世有显著的环境变化,那么在陆相沉积中也有反映。

第四纪下限的方案2.50 Ma B.P. 主要依据:全球发生了大幅度的降温;北极冰盖发生了明显的扩张;北大西洋沉积物中的冰筏屑数量明显增多;欧亚地区植被发生明显的变化;在非洲出现石器;青藏高原隆升加速;第四纪分期更新世Qp、全新世Qh。

更新世又分为早更新世、中更新世、晚更新世。

气候旋回一次冰期与一次间冰期组成一个气候旋回。

冰期是第四季期间一次气候寒冷的时期主要特征:1.冰川扩展在冰期时,高纬度的冰川向低纬度推进,高山的冰川向低海拔扩展,陆地上的冰量可以温暖时期大几倍。

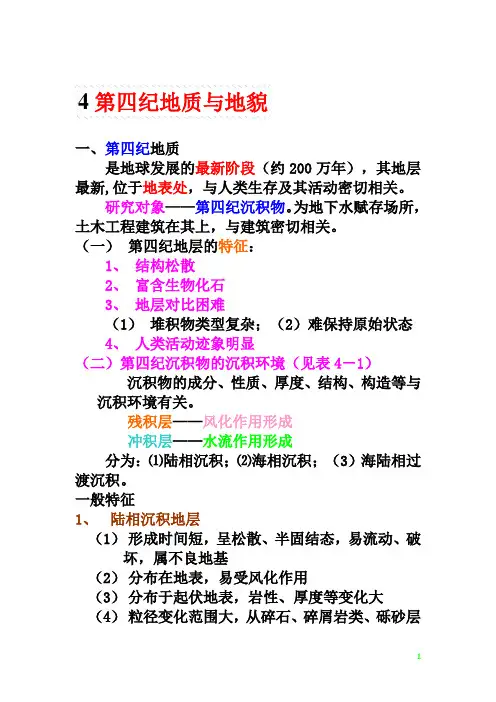

4第四纪地质与地貌一、第四纪地质是地球发展的最新阶段(约200万年),其地层最新,位于地表处,与人类生存及其活动密切相关。

研究对象——第四纪沉积物。

为地下水赋存场所,土木工程建筑在其上,与建筑密切相关。

(一)第四纪地层的特征:1、结构松散2、富含生物化石3、地层对比困难(1)堆积物类型复杂;(2)难保持原始状态4、人类活动迹象明显(二)第四纪沉积物的沉积环境(见表4-1)沉积物的成分、性质、厚度、结构、构造等与沉积环境有关。

残积层——风化作用形成冲积层——水流作用形成分为:⑴陆相沉积;⑵海相沉积;(3)海陆相过渡沉积。

一般特征1、陆相沉积地层(1)形成时间短,呈松散、半固结态,易流动、破坏,属不良地基(2)分布在地表,易受风化作用(3)分布于起伏地表,岩性、厚度等变化大(4)粒径变化范围大,从碎石、碎屑岩类、砾砂层到淤泥均有2、海相沉积地层(1)近崖沉积层:成分复杂,含硬石、砂、淤泥、贝壳等(2)大陆架沉积层:有粗粒沉积、砂质沉积和淤泥质沉积(3)深海沉积层:以浮游性动植物钙质、硅质沉积为主,其次为火山灰沉积、化学沉积等。

沉积缓慢,厚度不大(三)中国第四纪地层的主要特征:1、沉积类型复杂⑴海相沉积:主要分布于东南沿海地区⑵陆相沉积:受地质构造、古地理条件、古气候影响,主要有下列几种类型:①湖相沉积:更新世(Q1~Q3)湖相地层,此时期广为分布如晋、豫、冀、云等②洞一隙堆积:在华南地区广为分布(更新世各时期),北方主要分布于太行山、北京等地。

③土状堆积:黄土堆积—主要分布在黄河流域,成因复杂,有洪积、坡积、冲积、风积等;红土堆积—主要分布在南方④河流、洪流堆积:南方主要分布于长江、珠江流域,广泛分布着早中更新世的河流相砾石堆积;西北主要为山区的洪流相砾石堆积,堆积层厚度大,达数百至上千米厚。

⑤冰川堆积:主要分布于长江中下游、高山及高原地区。

⑥火山喷发堆积:华北、东北地区——更新世玄武岩云南、台湾——更新世玄武岩、安山岩2、沉积物呈分带性分布分带性—受气候和地貌条件的影响(1)纬向条带状分布——自北向南寒带——冻土N温带——黑土暖温带——黄、红土亚、热带——红土S(2)经向条带状分布——自西向东干旱区半干旱区潮湿区沿海黄土冲积土风成砂堆积土W E3、人类发展的阶段性古猿→猿人→古人→新人四阶段的人类化石均已被发现。

第四纪是地球发展历史中距现今最近的一个纪,延续的时间比较短暂,距今2.60ma以来的历史。

第四纪地质学是研究在第四纪时期发生在地球表层的各种地质事件及其动力机制的一门学科。

地貌学是研究固体地球表面的形态特征成因演化和分布规律的一门学科。

第四纪地质学的研究对象主要是第四纪沉积物。

第四纪沉积物主要是记录发生在第四纪时期各种地质事件的良好载体,是第四纪研究天然的实验室,含有丰富的地质信息。

地貌学的研究对象是地表形态即地形,地形即地表的高低起伏坡度切割程度等方面的特征。

研究任务:1)通过各种研究手段,提取各种信息,重建第四纪时期的地质演化历史,探究演变规律,预测未来变化。

2)将理论研究应用于实践,解决实际问题,减灾防灾,改善生活环境。

研究内容:1)第四纪沉积物的岩性成因分布及工作方法。

2)第四纪气候变迁和海平面波动。

3)第四纪生物界的构成和演化以及人类及其文化演化的研究。

4)第四纪地层和年代学。

5)地球表层地貌形态特征成因分布演化。

6)第四纪构造运动。

7)应用第四纪地质的研究。

第四纪下限就是指第四纪的起始时间或者新近纪与第四纪的分界。

确定第四纪下限的依据:1)冰川运动2)气候变冷3)动物化石4)人类出现和人类文化气候旋回:与新近纪相比,第四纪气候不仅有明显的降温,而且干湿或冷暖交替,并有一定的周期变化。

(一次冰期与一次间冰期组成一个气候旋回)冰期是第四纪期间一次气候寒冷的时期,全球性降温,冰川扩大。

冰期主要特征表现在以下几个方面:1)冰川扩展2)生物迁移3)全球降温4)降雨的变化5)气候带移动6)海平面下降7)冰阶与间冰阶的旋回间冰期是第四纪气候相对温暖的时期。

第四纪沉积物的基本特征:1)岩性松散2)成因多变3)岩性岩相多变4)厚度差异大5)含有化石及古代遗迹6)形成多种地貌形态第四纪沉积物的成因分类:根据沉积物形成环境:陆相沉积、海相沉积、海陆过度相沉积。

地貌标志:直接地貌标志、间接地貌标志。

地貌形态要素:地形面、地形线、地形点。

第一章绪论1.1 地貌学及第四纪地质学基本内容课程内容包含两个方面(1)第四纪和地貌研究的基本知识及其在国民经济中的应用的实际价值;(2)第四纪地球自然环境变化的重要方面即第四纪气候、海平面、生物与古人类和新构造运动等的基本情况。

第一方面是第二方面内容的基础,第二方面是第一方面的拓宽与应用。

1. 2 地貌学及第四纪地质学的联系及其与其他学科关系一.地貌学与第四纪地质学的联系地貌学是研究地表地貌形态特征、成因、分布和形成发展规律的学科。

第四纪地质学是研究距今二三百万年内第四纪的沉积物、生物、气候、地层、构造运动和地壳发展历史规律的学科。

二者都以地表自然环境的重要组成部分及其演变历史为研究对象,都是研究地表环境的重要科学,常从不同的角度研究同一问题。

研究结果互相补充,关系十分密切。

二.与其它学科的关系本课程主要学科第四纪地质学与地貌学都是从地质学和地理学发展起来的。

地貌学是介于自然地理学和地质学之间的一门边缘学科。

1.3 地貌学及第四纪地质学研究的意义一.理论意义二.实际意义地贸学及第四纪地质的研究,是开发利用第四纪资源和水文地质及工程地质工作的基础,也是水利、水电、水运、地上和地下交通与管线工程勘查的重要组成部分,还是灾害与地球环境变化的预测研究的重要环节。

1.第四纪资源开发利用与区域地质研究各种第四纪矿产赋存在不同时期和不同成因类型蝗第四纪沉积物中,位于一定地貌单元,开发利用这些矿产必须应用第四纪地质和地貌知识。

2.工程建筑水利、水电、交通建筑和水运等工程勘察都必须研究与工程有关的有利和不利的第四纪沉积物、地貌、新构造运动和现代动力作用。

3.自然灾害与环境变化研究自然灾害是对人类经济和生命财产能造成重大损失的恶性事件,大都具有突出性。

对自然灾害的形成发展、时间与空间和强度演化规律,监测、预测和防治,对减灾和救灾的研究也离不开第四纪地质学与地貌学的知识。

第二章第四纪、地貌和地球环境变化动因概述2.1 第四纪沉积物一.第四纪沉积物的特征1.基本特征(1)岩性松散(2)成因多样(3)岩性岩相变化快(4)厚度差异大(5)不同程度地风化(6)含哺乳动物化石和古人类2.第四纪沉积物的命名砾石、砂、粘土。

第四纪地质学与地貌学1、第四纪地质学:研究在第四纪时期发生在地球表层的各种地质事件及其动力机制的一门学科。

第四纪地质学的研究对象:第四纪的沉积物。

第四纪地质学的研究内容:第四纪的气候、生物界、沉积物的研究、构造的研究、地层的对比与划分。

第四纪的特点/第四纪独立研究的理由:(1)人类的出现和人类文明的发展。

(2)气候发生了显著的降温,并出现明显的冷暖波动;(3)地壳运动异常活跃;(4)哺乳动物繁盛时代;(5)陆相沉积物广泛发育。

2、地貌学:研究固体地球表面的形态特征、成因、演化和分布规律的一门学科。

地貌学的研究对象:地表形态。

地貌学的研究内容:研究地貌的形态特征、形成的动力作用、组成物质、形成年代,发生的阶段与规律、应用研究、利用侵蚀和堆积的相关性原理。

3、第四纪底限:2.588Ma B.P.4、新构造:由新构造运动造成的地层、地貌和构造变形或变位叫做新构造。

新构造运动:新近纪以来所发生的构造运动。

新构造运动的标志:地质表现(新地层的变形与变位)、地貌标准、沉积物标志、火山活动、地震、大地测量与地球物理异常新构造运动的意义:新构造运动是控制地球表层环境的重要因素之一,它不仅可以改变地质历史时期形成和蕴藏的自然资源的产出条件,而且可以改变关系到现代和未来人类生存的环境,还可以造成对人类生命财产产生巨大威胁的地质灾害。

5、地球的三次大冰期:前寒武纪冰期、石炭-二叠纪冰期、更新世冰期6、第四纪沉积物的特点:岩性松散、成因多样、岩性岩相多变、厚度差异大、含有化石及古文化遗存、形成多种地貌形态。

第四纪沉积物代号:1、构造地貌:由内力地质作用(构造运动、岩浆活动、变质作用)所造成的地表形态,称构造地貌。

构造地貌识别标志:构造面与地表面基本一致,就称为构造地貌。

构造面:岩层层面、褶皱面、断层面、侵入岩体表面、侵入岩体与围岩的接触界面等。

2、主要构造地貌类型及其典型代表(1)水平岩层构造地貌:构造高原、构造平原、构造阶地、方山&尖山、丹霞地貌、剥露构造平原。

第四纪地质学与地貌学考试题型:选择题、填空题、简答题、论述题。

1、第四纪:是新生代最后的一个纪,距今2.6Ma以来。

2、第四纪地质学:研究在第四纪时期发生在地球表层的各种地质事件及其动力机制的一门学科。

如:气候变迁、生物演化、构造运动、海平面波动、冰川进退等。

3、地貌学:研究固体地球表面的形态特征、成因、演化和分布规律的一门学科。

4、第四纪地质学与地貌学的关系:第四纪地质学主要是地球表层沉积物特征及成因;地貌学主要是地表的形态特征及成因。

5、第四纪地质学的研究对象主要是第四纪的沉积物及其所含物质。

6、地貌学的研究对象是地表形态,即地形。

7、第四纪地质学与地貌学的任务:1)理论研究:重建第四纪时期的地质演化历史,探究演化规律,预测未来变化。

如:气候变化、生物演化、海平面变化等。

2)实践应用:解决实际问题,减灾防灾,改善人们的生活环境。

如:干旱、土地沙化、泥石流、滑坡、地震、火山爆发、崩塌。

8、第四纪地质学与地貌学的内容:1)第四纪沉积物的岩性、成因、分布;2)第四纪气候变迁和海平面波动(黄土:温暖:红色;寒冷:黄色);3)第四纪生物界(哺乳动物的繁盛;喜冷植物的扩展;人类发展;人类文化发展);4)第四纪地层;5)第四纪年代学;6)第四纪构造运动;7)地球表层地貌形态特征、成因、分布、演化。

第二章第四纪地质学与地貌学的基本问题1、确定第四纪下限的依据:冰川活动、气候变冷、动物化石、人类出现和人类文化、沉积—构造事件。

2、第四纪下限的方案:0.70~0.80MaB.P:(冰川学派)依据:古地磁极性分界(B/M);气候变冷;1.80~1.90MaB.P:(气候学派)依据:奥都威事件;地中海喜冷动物;真马、真象出现;直立人出现;2.50~2.60MaB.P:依据:全球发生了大幅度的降温;北极冰盖发生了明显的扩张;北大西洋沉积物中的冰筏屑数量明显增多;欧亚地区植被发生明显的变化,涌现出大量的针叶树和草本植被,预示气候的恶化;在哺乳动物群方面,真马、真象、真牛的出现;在非洲出现石器;青藏高原隆升加速,在青藏高原及其周边地区出现厚层的砾石沉积,东亚地区冬季风出现和加强,黄土堆积开始。

3.20~3.50MaB.P:G/G界限,气候变冷,南方古猿。

3、中国的第四纪下限:1)北方的第四纪下限:剖面:泥河湾盆地的泥河湾村附近产泥河湾动物群的剖面;2.50~2.60MaB.P;真马、真象、真牛的出现。

2)南方的第四纪下限:云南元谋盆地;河湖相沉积;一、二段为沙沟组(湖沼相沉积G),三、四段为元谋组(河流相沉积M);2.60MaB.P;高斯正极性与松山反极性的分界。

4、第四纪分期:更新世(Qp)和全新世(Qh),更新世分为早、中、晚,早、中可再分早、中、晚时期,晚分早、晚,全新世分早、中、晚。

5、冰期和间冰期:全球性降温、降雨减少、冰川扩大、气候带运动、生物迁移、海平面下降。

间冰期的表现与冰期相反。

6、冰期与间冰期、干旱期与湿润期和雨期与间雨期的对比气候期冰川作用区中低纬度地区N15°~N30°中国冷期冰期干旱期雨期寒冷、干旱(冬季)暖期间冰期湿润期间雨期温暖、湿润(夏季)7、第四纪沉积物的基本特征:岩性松散、成因多样、岩性岩相多变、厚度差异大、含有化石及古文化遗迹、形成多种地貌形态。

8、岩性分类:碎屑沉积物(砾石、砂)、化学沉积物(钟乳石、石膏)、生物沉积物(珊瑚礁)、火山碎屑沉积物(火山灰)、人工堆积物(填土)。

砾石(>2mm)、砂(2~0.0625mm)、粉砂(0.0625~0.0039mm)、粘土(<0.0039mm)。

9、沉积物的成因类型:沉积学标志(沉积物的成分、结构、构造);地貌标志(直接地貌标志、间接地貌标志);环境标志(物理环境标志、化学环境标志、生物环境标志)。

10、地貌形态:地面上具有一定几何形态的高低起伏。

11、地貌形态要素:地形面、地形线、地形点。

12、地貌形态分类:1)地貌组合关系分类:地貌单个形态,如:阶地、河漫滩;地貌组合形态,如:河谷。

2)地貌相对关系分类:正形态地貌,如:火山锥;负形态地貌,如:冲沟、盆地。

3)地貌规模的分类:星体地貌、巨型地貌、大型地貌、中型地貌、小型地貌。

13、地貌形态测量:地貌的坡度,陡坡>50°,中等坡25°~50°,缓坡<25°;地貌的高度,相对高度和海拔高度;地貌的切割程度。

14、地貌形成的物质基础:1)岩石:岩石成分、岩石的结构、构造、岩石的节理。

2)地质构造:地层产状、断裂、褶皱。

15、地貌形成的动力因素:内动力:构造运动(水平运动、垂直运动)、火山作用。

外动力:地面流水、地下水、冰川、湖泊、海洋、风力作用。

16、地貌的成因分类:内动力地貌,如:断层崖、火山锥;外动力地貌,如:地面流水地貌、冰川地貌、岩溶地貌;人工地貌,如:运河、梯田。

17、地貌年代的确定;切割、淹埋、过渡;古地磁、热释光、光释光、考古学、古生物学。

18、侵蚀旋回理论:幼年期(河流短,河谷浅,谷底窄,横剖面为“V”字形,切割程度低,地形起伏不大。

相当于一条河流源头的状态。

);壮年期(水流湍急,强烈的下蚀作用形成深窄的河谷,河谷横剖面为陡峻的“V”字形,谷底窄,谷坡上可发育窄小的侵蚀阶地。

相当于河流的中、上游河段。

);老年期(谷底非常宽,谷坡很矮,两河流的分水岭地形模糊或为小的残丘,河谷的横剖面为“蝶”形)。

前提:地壳运动长期稳定,气候特征不变。

19、斜坡发展理论:平行下降说:地面流水的侵蚀作用。

在它的作用下,斜坡在降低的同时,坡度也在变缓,在一个谷地的横剖面上,谷地的形态从较深窄的“V”字形向宽缓的“蝶形”发展;平行后退说:重力对斜坡的改造作用。

在重力作用下,斜坡不断地崩塌和撒落,谷坡不断平行后退,形成有尖顶残丘和山足剥蚀面的和缓地形,其横剖面形态从较深窄的“V字形向宽浅的“U”字形演化。

第三章风化壳、斜坡重力地貌及其堆积物1、风化作用:指出露地表或接近地表的矿物和岩石,由于受到大气、温度、水及生物等因素的影响,使它们在原地发生分解和破坏的过程。

2、风化作用类型及残积物:物理风化作用(矿物、岩石碎屑);化学风化作用(粘土矿物);生物风化作用(土壤)。

3、风化壳:指由残积物构成的分布在陆地表面的不连续薄壳。

在地球历史时期形成、保存在地层中的风化壳称为古风化壳。

4、风化壳的剖面结构:自上而下:土壤层、残积层、半风化壳、母岩;热带砖红壤—高岭土型风化壳:全风化带、半风化基岩带、未风化基岩带。

5、风化壳类型:平面形态:面状、线状及囊状风化壳。

物质成分:岩屑型风化壳、硅铝—碳酸盐型风化壳、硅铝粘土型风化壳(高岭石型风化壳)、铁铝型风化壳(砖红壤风化壳)。

6、斜坡的分类:物质成分:基岩斜坡、碎屑坡;形态:直线坡、凸形坡、凹形坡、凸—凹形坡;成因:侵蚀坡、剥蚀坡、堆积坡、人工截坡。

7、斜坡块体运动及力学分析:自然斜坡由岩体或松散的土块构成,它们统称块体,也称岩土块,块体在重力作用下沿斜坡向下运动的过程称块体运动。

斜坡上的块体稳定系数用稳定系数(K)表示,其值为抗滑力与下滑力的比值:当K>1时,块体稳定;当K<1时,块体不稳定,发生运动;当K=1时,块体处于极限平衡状态,一旦有外界的诱惑力作用,块体可能发生运动。

当斜坡上的块体为松散堆积物时,黏结力近似等于零。

物质的休止角:块体的内摩擦角为块体沿斜坡下滑起动的坡角。

影响休止角的因素:物质颗粒的大小、形态、成分、含水量。

8、斜坡重力作用类型:滚动作用(崩塌、撒落)、滑动作用(滑坡)、流动作用(泥流、蠕动)。

崩塌—倒石堆,撒落—倒石锥。

9、滑坡:滑坡要素:滑坡体、滑动面、滑床;滑坡的地貌特征:滑坡后壁、滑坡台阶、滑坡舌、滑坡鼓丘、滑坡洼地、滑坡湖、滑坡裂缝;滑坡形成的条件:岩性,未固结的第四纪沉积物、泥质沉积岩及其变质岩。

地质构造,断层面、层理面、节理面、不整合面、劈理面。

地貌,20°~40°利于滑坡发生,有效临空面。

气候,大雨、暴雨。

诱发条件,地震、火山爆发、人类活动。

滑坡形成过程:蠕动变形阶段,山体降低;张裂缝;羽状剪切裂缝;鼓胀裂隙;渗出的水混浊。

滑动阶段,滑动面完全贯通;滑动体下滑移动;在滑坡后部牵引拉张;在滑坡体前部挤压。

稳定阶段,滑坡体下降;水体挤出;压实;形成滑坡堆积物。

10、古滑坡的识别:滑坡后壁遗迹:围椅状陡崖、洼地、擦痕;反坡台阶,洼地和马刀树;坡脚出现渗泉和大孤石;斜坡上单沟转向与双沟同源;岩层倾向异常。

第四章陆地流水地貌及沉积物1、陆地表面的水体:地面流水(片流、洪流、河流)、湖泊和沼泽水、地下水以及冰川。

2、片流:指沿着斜坡缓慢流动的暂时性面状流水。

3、片流剥蚀地貌:洗刷带(微洗刷压带、弱洗刷亚带、强洗刷亚带)、过渡带、堆积带。

坡度:40°~50°,斜坡的洗刷作用最强。

4、片流堆积地貌:坡积裙或坡积裾。

坡积物的特征:分布在坡脚;以细砂、粉砂、粘土为主;从山坡到坡脚由粗到细;基本无层理;分选、磨圆差。

5、洪流及分类:指沿着冲沟流动的暂时性线状流水。

分类:暂时性洪流、稀性泥石流、黏性泥石流。

6、洪流剥蚀地貌:侵蚀沟:细沟、切沟、冲沟、坳沟。

7、洪流堆积地貌:冲出锥:面积小,锥形;锥形坡度大;岩相分带不明显。

洪积扇:干旱气候区常见地貌类型,面积大,扇形;扇面坡度较小;岩相分带明显;扇面发育沟槽。

分为:扇顶、扇形、扇缘;扇顶相、扇形相(扇中相)、扇缘相。

扇顶相:扇面坡度大于10°;粗大的砾石、砂砾构成,夹有砂质的透镜体,沉积物厚度较大;一定的磨圆和一定的叠瓦状排列。

扇形相(扇中相):扇面坡度5°~10°;砂、砂砾、砂质粘土组成;多元结构。

扇缘相:扇面坡度小于5°;粘土、砂质粘土。

洪积平原。

8、洪积物:○1具有明显的分带现象,在洪积扇顶部,堆积有粗大的砾石,在洪积扇边缘,沉积物主要为砂、粘土,并具有层理。

在扇顶与扇缘之间,沉积物既有砾石,又有砂及粘土。

洪积物这种分带现象是粗略的,各带之间没有截然的界线。

○2洪积物分布有明显的地域性,其物质成分较单一,不同冲沟中的洪积物岩性差别较大。

○3洪积物分选性差,往往砾石、砂、粘土混积在一起。

○4洪积物的磨圆度较低,一般介于次圆状和次棱角状之间。

○5洪积物的层理不发育。

○6洪积物在剖面上砾石、砂、粘土的透镜体相互交替,呈现出多远结构。

9、泥石流:特殊的洪流,含大量碎屑物质、密度高、黏度大、饱水的高速运运动的重力流。

形成条件:地貌:大面积的汇水区,通道区窄而深;物源:源区有大量碎屑物质(残积物、冲积物、洪积物、冰碛物、松软的基岩);水源:暴雨或冰雪融水;诱发因素:地震、火山爆发、人工活动。