六年级写字课教学《走之儿》

- 格式:ppt

- 大小:47.56 MB

- 文档页数:19

走之底[设计理念] 经过赏识学生作品,让学生感觉到汉字的美,加强学生仔细学习书写汉字的欲念。

走之旁是一个比较难书写的笔划,因此设计了简单易行的书写口决,解决了难点,在教课中,收放有余,师讲授一字。

其余字小组同学合作学习,培育了孩子的自主学习,合作探究的能力。

采纳了,同桌互评,小组互评,全班展评的形式,最后评出“今日之星”。

最后,我设计了送同学一句话“欲速不达,水到渠成”,并手写视频展台演示,浸透了练字贵在坚持,写好中国字,做好中国人。

教课目的: 1、掌握走之旁书写要领,写好带走之旁的字“连,逐,还,逃”。

2、提升汉字的书写能力和鉴赏力。

3、培育学生对书法艺术的热爱,浸透坚韧不拔的精神。

教课重点:掌握走之旁书写要领,写好带有走之旁的汉字。

教课难点:划分连,逐,还,逃,不一样书写重点。

协助手段:多媒体教课流程:一、情形导入:多媒体播放课件,赏识学生作品。

好字配好诗,再配上同学们深情并茂的朗诵,相信此时此景打动了在坐全部的人。

赏识了这些同学的作品,你有什么感觉吗?二、新课1、察看下边一组字连,逐,还,逃。

这组字有什么特色?这节课我们就来学习走之旁的书写。

板书课题:走之旁2、出示走之旁书写口决:先写点,再写横,接着画个小月牙,轻起笔,渐按笔,有提有按写走之。

3、找生读,生齐念书写口诀。

4、教师师范书写并解说口诀含义。

(点,苹果籽型小侧点,轻轻起笔写出尖,接着就要向下按,圆润收笔不迟延)小月牙要稍有弯度,不行过大,捺是平捺,轻入,渐重,抬笔出捺角。

三笔达成。

5、学生书空6、做好书写准备,坐姿:头(正)肩(平)臂(开)足(安)握笔姿势歌:老大老二对对齐,手指中间留缝隙,老三下边来帮忙,老四老五里面藏7、取出笔描红,要求,一笔写成,不行频频涂改。

8、同桌相互检查,找出好的画圈,不好的地方指正出来。

过分语:我们学会了书写走之旁,下边我们来学习书写带走之旁的字。

9 播放动向的字“还”学生察看,书写时候注意事项。

三横,倾斜,平行,等距。

木字旁、走之儿教学目标:1.掌握木字旁和走之儿这两个偏旁的书写要领。

2.了解带有这两个偏旁的字的一般书写规律。

3.写好“检、桥、树、桃、远、进、边、还、道”,写得正确、端正、比例恰当。

教学准备:投影仪、生字卡片、木的演变视频板书:点画偏右移;横斜折流畅;交处对齐点;捺画有波折。

教学过程:同学们,你写字时都用什么笔写呀?它们可是我们的最要好的朋友!因为它们的笔头都是用硬质材料做成的,所以称为硬笔书法。

木字旁一、出示课题:1、观察木的占格及书写2、其实我们现在写的字体是从古代演变而来,下面我们来欣赏一下:3、木的演变视频4、请同学上台演示。

二、教师示范,传授技法1提醒书写姿势:2、“木”横画是短横在横中线的上面,竖画在竖中线上,斜撇、斜捺要舒展像滑梯(飘舞的裙子)。

3、学生书写4、教师范写。

三、“木字旁”------- 林1、看林的演变视频2、请同学上台表演。

3、观察林字占格,并书写注意:1、斜捺变成斜点2、穿插避让4、教师范写5、同桌互相欣赏四、木字旁还有那些字?看谁说的多?1.生交流。

2.练写四个木字旁的字。

(1)检:左窄右宽,右半部分注意一横横在横中线。

桥:左窄右宽,撇捺要写得舒展。

竖撇和悬针竖一样长。

树:左窄右宽,木字旁的横、又的横撇、寸的横要齐平。

桃:左窄右宽,右半部分的竖撇写在竖中线。

(2)复习双姿,做好准备复习坐姿:身正、肩平、臂开、足安。

复习执姿:一尺、一拳、一寸(三个一)。

3.生描红仿写,师巡视。

4.展示,评议。

走之儿一.学写走之儿1、走之儿姐姐说先过了口诀这关再说吧。

老师读一句,你们跟着读一句。

(出示口诀:(1)点画偏右移;(2)横斜折流畅;(3)交处对齐点;(4)捺画有波折。

师边读边演示)2、自己再读读,对照着走之儿,想想每一句的意思。

谁来说一说?书写规律:"走之旁"的第一笔偏右书写;第二笔不能写得太正,宜稍斜;第三笔的起笔在垂直方向要对准第二笔的起笔。

走之旁"与其它结构单位组成半包围结构,属左下包,因此,书写被包部分时要偏右书写。

《第7课走之底》教学目标1. 让学生了解“走之底”的书写方法和特点,掌握其基本笔画和结构。

2. 培养学生正确的书写姿势和习惯,提高书写的美观和规范。

3. 培养学生对书法艺术的兴趣和爱好,增强学生的审美意识和创造力。

教学重点1. “走之底”的基本笔画和结构。

2. 正确的书写姿势和习惯。

教学难点1. “走之底”的书写方法和技巧。

2. 书写的美观和规范。

教学准备1. 书法教材和练习本。

2. 毛笔、墨汁和纸张。

教学过程1. 导入a. 老师向学生介绍“走之底”的书写方法和特点,引导学生了解其在书法中的重要性。

b. 学生分享自己对“走之底”的了解和经验。

2. 新课内容a. 老师讲解“走之底”的基本笔画和结构,示范正确的书写姿势和习惯。

b. 学生跟随老师一起练习书写“走之底”,注意掌握其笔画和结构。

c. 老师指导学生书写时的注意事项,如用笔的力度、速度和稳定性等。

3. 练习a. 学生独立练习书写“走之底”,老师巡回指导。

b. 学生互相交流练习心得和经验,互相鼓励和帮助。

4. 课堂小结a. 老师总结本节课的学习内容和重点,强调书写的美观和规范。

b. 学生分享自己的学习收获和感悟。

5. 课后作业a. 学生回家后继续练习书写“走之底”,家长签字确认。

教学反思通过本节课的学习,学生掌握了“走之底”的基本笔画和结构,提高了书写的美观和规范。

但在教学过程中,仍有个别学生存在书写姿势不正确、用笔力度不稳定等问题,需要在今后的教学中加强指导和纠正。

此外,教师还可以通过组织学生参加书法比赛、展览等活动,激发学生对书法艺术的兴趣和创造力,提高学生的综合素质和审美水平。

重点关注的细节:学生书写“走之底”时的用笔力度不稳定。

详细补充和说明:在书写“走之底”时,用笔力度的稳定性是非常重要的。

适当的用笔力度可以使字体线条流畅、有力,而过轻或过重的用笔力度则会导致字体线条不均匀、不协调。

因此,教师需要关注学生在书写“走之底”时用笔力度的问题,并采取相应的教学策略进行指导和纠正。

教案:《第10课走之儿》北师大版教学目标:1. 让学生了解并掌握“走之儿”的书写方法和技巧。

2. 培养学生良好的书写习惯和审美观念。

3. 培养学生对中国传统文化的认识和热爱。

教学重点:1. “走之儿”的书写方法和技巧。

2. 学生书写习惯的培养。

教学难点:1. “走之儿”的书写技巧。

2. 学生书写习惯的养成。

教学准备:1. 教学课件或黑板。

2. 书写工具:毛笔、墨汁、宣纸等。

3. 学生书法作品展示板。

教学过程:一、导入1. 引导学生观察“走之儿”的形态,让学生猜一猜“走之儿”是什么字。

2. 学生回答后,教师揭晓答案,并简要介绍“走之儿”的来历和意义。

二、学习“走之儿”的书写方法和技巧1. 教师示范“走之儿”的书写步骤,边示范边讲解书写要领。

2. 学生跟随教师一起书写,教师巡回指导,纠正学生的错误。

3. 学生自主练习书写“走之儿”,教师个别辅导。

三、学生书写实践1. 学生用毛笔在宣纸上书写“走之儿”,教师巡回指导。

2. 学生书写完成后,将作品展示在学生书法作品展示板上。

3. 学生互相欣赏、评价彼此的作品,教师给予点评和鼓励。

四、总结与拓展1. 教师总结本节课的学习内容,强调“走之儿”的书写方法和技巧。

2. 学生分享学习心得和感受。

3. 教师布置课后作业:练习书写“走之儿”,并尝试创作一幅以“走之儿”为主题的作品。

教学反思:本节课通过教师的示范和学生的实践,让学生掌握了“走之儿”的书写方法和技巧。

在教学过程中,教师注重培养学生的书写习惯和审美观念,让学生在书写中感受到中国传统文化艺术的魅力。

同时,通过学生的作品展示和评价,激发了学生的学习兴趣和创作热情。

总体来说,本节课达到了预期的教学目标,取得了较好的教学效果。

但在教学过程中,教师还需进一步关注学生的个别差异,给予更多的个别辅导,以提高学生的书写水平。

重点关注的细节:学生书写习惯的培养在《第10课走之儿》的教学过程中,学生书写习惯的培养是一个需要重点关注的细节。

走之的写字教案教案标题:走之的写字教案教学目标:1. 学生能够正确理解和运用“走之”的写字技巧。

2. 学生能够通过练习提高书写速度和书写质量。

3. 学生能够在日常生活和学习中有效地运用所学的写字技巧。

教学重点:1. 学习和掌握“走之”的写字技巧。

2. 提高学生的书写速度和书写质量。

教学准备:1. 教师准备一份包含“走之”写字技巧的教材或示范板。

2. 学生准备纸和笔。

教学过程:引入:1. 教师向学生介绍“走之”的写字技巧,并解释其作用和重要性。

2. 教师展示教材或示范板上的“走之”写字示范,并鼓励学生观察其中的特点。

讲解:1. 教师详细讲解“走之”的写字技巧,包括笔画的顺序、方向和连续性。

2. 教师示范正确的“走之”写字方法,并强调注重书写速度和书写质量。

练习:1. 学生根据教师的示范,自行练习“走之”的写字技巧。

2. 学生可以通过模仿教师的示范或者跟随教材上的练习内容进行练习。

巩固:1. 学生互相交换练习成果,进行互评和改进。

2. 教师对学生的书写进行点评和指导,帮助他们进一步提高书写速度和书写质量。

拓展:1. 学生将所学的“走之”写字技巧运用到日常生活和学习中,如写作业、做笔记等。

2. 学生可以尝试将“走之”写字技巧应用到其他字体或字形的书写中,提升自己的写字能力。

评价:1. 教师观察学生在练习中的表现,给予积极的反馈和鼓励。

2. 学生可以通过书写作业或其他书写任务来展示他们掌握的“走之”写字技巧。

教学延伸:1. 学生可以进一步探索其他书写技巧和方法,拓宽自己的写字技能。

2. 学生可以参加书法班或者其他相关的培训课程,进一步提高自己的书写水平。

教学反思:1. 教师根据学生的表现和反馈进行教学反思,总结教学经验,为今后的教学改进提供指导。

2. 学生也可以对自己的学习情况进行反思,找出自己的不足之处,并制定改进计划。

《走之儿》教案教学目标:1、初步掌握走之儿这个偏旁的书写要领。

2、了解带有这个偏旁的字的一般书写规律,写好“这、远、达”三个字。

3、增强学生观察、分析、比较的能力,感受文字的形体美,激发学生写字的兴趣。

教学重点:掌握走之儿这个偏旁的书写要领,写好“这、远、达”三个字。

教学难点:增强学生观察、分析、比较的能力,感受文字的形体美,激发学生写字的兴趣。

教学准备:课件、学生习作、毛笔范字、板书纸条、练习纸。

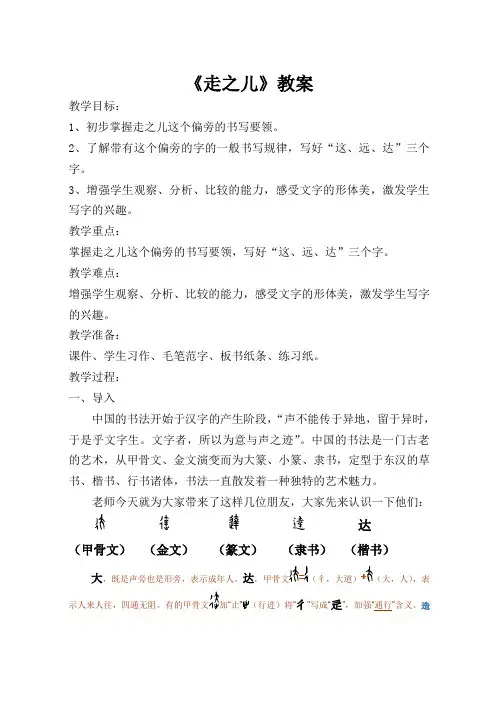

教学过程:一、导入中国的书法开始于汉字的产生阶段,“声不能传于异地,留于异时,于是乎文字生。

文字者,所以为意与声之迹”。

中国的书法是一门古老的艺术,从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书,定型于东汉的草书、楷书、行书诸体,书法一直散发着一种独特的艺术魅力。

老师今天就为大家带来了这样几位朋友,大家先来认识一下他们:达(甲骨文)(金文)(篆文)(隶书)(楷书)大,既是声旁也是形旁,表示成年人。

达,甲骨文(彳,大道)(大,人),表示人来人往,四通无阻。

有的甲骨文加“止”(行进)将“彳”写成“辵”,加强“通行”含义。

造字本义:形容词,人在大道上通行无阻。

金文误将甲骨文字形中的“大”写成“竹”,同时加“羊”(徉),表示可以徜徉通行。

篆文将金文字形中的写成,将金文字形中的写成。

篆文简体字承续简体甲骨文字形。

隶化后楷书将篆文字形中的写成,将篆文字形中的“辵”写成“走之底”。

《汉字简化方案》采用的简化字形“达”恢复简体篆文字形。

大家现在是不是已经对我们中国的汉字产生了浓厚的兴趣呢?接下来就让我们开启今天的新奇之旅吧。

二、火眼金睛古有书法家王羲之,练字不仅讲究笔法,还花了大量的时间刻苦勤练,最终成为有名的书法家。

我知道我们班的同学们其中也不乏勤学苦练之人,有些人还练成了一双会观察的火眼金睛。

谁来评价评价这几个字?2、(展示习作:这、远、达)你觉得这几个字写得好看吗?(不好看)如果把这几个字的偏旁部首写好了,掌握了它们的间架结构,这几个字就好看了。

六年级上册书法教案-《第7课走之底》湘美版教学目标通过本课的学习,学生应达到以下目标:1. 知识与技能:学生能够理解并掌握“走之底”的书写方法,包括基本笔画、结构特点及书写顺序。

2. 过程与方法:通过观察、分析、实践,学生能够运用正确的书写姿势和用笔技巧,书写出规范、美观的“走之底”。

3. 情感态度与价值观:培养学生对书法艺术的热爱和欣赏能力,增强对中华传统文化的认识和自豪感。

教学重点与难点重点:掌握“走之底”的书写方法和技巧。

难点:如何使“走之底”书写得既规范又具有美感。

教学方法- 讲授法:讲解“走之底”的书写要领和技巧。

- 示范法:教师现场示范,展示“走之底”的正确书写方法。

- 练习法:学生通过反复练习,巩固所学知识。

- 评价法:对学生的书写作品进行评价和指导。

教学步骤第一课时一、导入新课通过展示一些含有“走之底”的优美书法作品,引导学生欣赏并感受书法艺术的魅力,激发学生的学习兴趣。

二、新课教学1. 基本笔画讲解:介绍“走之底”的基本笔画,包括起笔、转折、收笔等,并解释每个笔画的书写要领。

2. 结构特点分析:分析“走之底”的结构特点,如笔画的粗细、长短、角度等,并讲解如何通过调整笔画来实现结构的平衡和美观。

3. 书写顺序示范:教师现场示范“走之底”的书写顺序,强调书写时的用笔技巧和姿势。

三、课堂练习1. 教师指导:学生在教师的指导下,进行“走之底”的书写练习。

2. 学生练习:学生独立完成“走之底”的书写练习,教师巡回指导。

四、课堂小结总结本节课的学习内容,强调“走之底”的书写要领和技巧,布置课后作业。

第二课时一、复习导入复习上节课的学习内容,检查学生的掌握情况。

二、深入学习1. 笔画变化讲解:讲解“走之底”在不同字体中的笔画变化,如楷书、行书、草书等。

2. 作品欣赏:展示一些著名书法家的作品,让学生欣赏并分析其中的“走之底”书写特点。

三、课堂练习1. 教师指导:学生在教师的指导下,进行“走之底”的书写练习。

《走之儿》教学设计教学目标:1.指导写好两个基本笔画:“横折折撇”“平捺”。

2.指导观察“走之底”三个笔画的关系位置,写好“走之底”这个偏旁。

3.学会观察,学会比较,体会运笔过程,写好“遥”“運”“選”等字。

4.感受中国的汉字之美,激发学生学习书法的兴趣和对中国汉字的热爱之情。

教学重点:指导写好基本笔画和“走之底”,学会写“走之底”的字。

教学难点:学会观察,学会比较,感受中国汉字之美,激发学习书法的兴趣和对汉字的热爱。

教学过程:一、故事导入:听故事《颜真卿求学张旭》。

问:谁来说说颜真卿学习书法的秘诀是什么呢?二、学写走之儿。

1、观察走之儿与生活中哪些体态有联系?2、仔细观察走之儿,它由几笔组成呢?(3笔)点、横折折撇、平捺(从笔画中体会汉字的美)这样它就具备了刚柔并济的特点。

3、走之儿的练习(1)学生先试写。

(2)教师精讲,并示范。

(3)学生再次练习,评比。

(4)概括书写要点:点要抬头,次笔左倾,一波三折,飘动轻灵。

强调:写字时不光要写出字的美,同时也要姿势正确保持身体健美。

三、带有走之儿偏旁的字的写法1、学生观察课本中三个字的书写特点。

接下来老师考查一下大家有没有发现美的眼睛,课本中三个带有走之儿的字,在书写时有什么特点吗?怎么样写才能更好看呢?2、(出示课件)齐读“走之底字的书写规律”3、现在大家根据书写规律来试着写一下这几个字。

4、互相评比5、概括走之儿的运用要点:确定位置,把握重心。

里收外放,亲密有间。

6、现在掌握了要点,我们再来把这些字美美的写一遍吧!四、总结同学们,只要我们用心感悟生活,把它用于书法,再加上大家的勤学苦练,相信不久的将来一定会涌现出一批小书法家的。

第七课走之旁教学目标知识层次:掌握走之旁书写要领,按照书写笔顺,把走之旁和带有走之旁的“送迎这速”等字书写正确、美观。

能力层次:掌握走之旁、走之旁字的书写要领,提高汉字的书写能力和鉴赏水平。

情感层次:培养对书法艺术的热爱,渗通做事坚持不懈的品质。

重点:掌握走之旁书写要领,写好走之旁这类字。

难点:区分“送迎这速”等字不同书写要点,把字书写正确美观。

一、情景引入:由村长慢羊羊引出学习书法的重要性,再喜羊羊引出学习内容,学习走之旁及走之旁的字,明确本课的主要内容。

(慢羊羊:中国书法,源远流长,是中国优秀传统文化的瑰宝。

我们必须继承中国书法艺术,写好汉字,传承文明。

)二、学写走之旁(一)提示握笔姿势和书写坐姿。

(二)如何写好走之旁?出示走之旁。

动画演示:1、确定点的位置,点不要太高2、第二笔“走之旁|”的横折折撇(横折宜方,折撇宜圆)书写要灵动,笔锋转换要自然。

和第一笔要有一定距离。

3、平捺向右伸展,带有“一波三折”之势,(平起——下行——平收)。

教师示范书写。

练习一下。

(轻音乐)三、学写走之旁的字1、走之旁的字的笔顺:先写右上部分,后写左下部分走之旁。

(走之旁的字属于半包围结构,左下包右上,所以后写左下部分走之旁。

)2、带有走之旁的字“这”:PPT演示“这”字要注意写准右上部分文字的点的位置,大体位于米字格中竖线上,同时注意文字最后一笔捺内收,变为了反点,照顾了字的整体美感。

类似的变化在“送、速、述”等字也有体现。

范写。

练习一下。

(轻音乐)3、带有走之旁的字“送”:“送”字要注意右上部分两点要做到左低右高,体现汉字的变化。

“道”等字也存在同样的写法。

右下面的两横要有长短变化,一横短二横稍长。

范写。

练习一下。

(轻音乐)4、带有走之旁的字“速”:“速”字写好右上部分束字的中间长竖,写在米字格中间,右上部分束字还要注意左右对称,写的时候要注意汉字的对称之美。

“适、送”等字也有对称特点。

范写。

练习一下。

(轻音乐)5、带有走之旁的“迎”:“迎”字右上部分的两部件左偏上右偏下,错落有致才使整个字舒展,两部件若一致则有挤压的感觉。

《第7课走之底》教学设计一、教学目标1. 让学生了解走之底的书写规律,掌握走之底的书写方法。

2. 培养学生正确的书写姿势和书写习惯,提高学生的书法水平。

3. 培养学生对汉字结构的审美观察能力,激发学生对书法艺术的热爱。

二、教学内容1. 走之底的书写规律2. 走之底的书写方法3. 走之底的相关例字三、教学重点与难点1. 教学重点:走之底的书写规律和书写方法。

2. 教学难点:走之底部首的书写技巧和字形把握。

四、教学过程1. 导入利用多媒体展示一些含有走之底的汉字,引导学生观察并总结走之底的书写规律。

2. 新课内容(1)讲解走之底的书写规律,让学生了解走之底部首在汉字结构中的作用。

(2)示范走之底的书写方法,让学生掌握走之底部首的书写技巧。

(3)展示走之底的相关例字,让学生观察并总结走之底部首在不同汉字中的变化。

3. 练习(1)让学生在练习本上按照正确的书写方法练习走之底部首。

(2)让学生在练习本上临摹含有走之底的例字。

4. 课堂小结让学生回顾本节课所学内容,总结走之底的书写规律和书写方法。

5. 课后作业(1)让学生课后练习书写含有走之底的汉字。

(2)让学生收集一些含有走之底的汉字,观察并总结走之底部首在不同汉字中的变化。

五、教学评价1. 学生对走之底的书写规律和书写方法的掌握程度。

2. 学生在课堂练习中的表现。

3. 学生课后作业的完成情况。

六、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况及时调整教学策略,以提高教学效果。

同时,教师还应关注学生的学习兴趣和积极性,激发学生对书法艺术的热爱。

总之,本节课的教学设计旨在让学生了解走之底的书写规律,掌握走之底的书写方法,培养学生正确的书写姿势和书写习惯,提高学生的书法水平。

在教学过程中,教师应注重学生的实际操作和观察,引导学生总结规律,培养学生的学习兴趣和审美观察能力。

在以上的教学设计中,需要重点关注的是“教学过程”部分,尤其是“新课内容”和“练习”环节。

五年级书法指导第十课《走之儿》教学设计指导思想依据《中小学书法教育指导纲要》的理解:“中小学书法教育必须以中国传统经典碑帖为基本内容,加强对祖国文字的理解与热爱,以提高汉字书写能力和书法艺术审美能力为基本目标,以课堂教学与课外实践为基本途径,适当融入中国其它传统文化教育。

”在课堂教学中,面向全体,让每一个学生写好汉字!设计理念书法教育是弘扬传统文化的主要突破口。

几千年来,书法的学习方法不外就是通过对中国经典碑帖的临摹,得以继承和传播。

临摹的目的就是从结构到笔画与古人求同求似。

根据“先重结构,再重用笔”的原则,首先强调提高眼的观察力,然后才是手的表现力,本课,教师先引导学生解决重点,掌握走之儿的写法,通过观察分析突破难点,掌握带有走之儿的字的组合规律和特点,这样有效提高学生的观察能力。

通过教师示范,遵循书写规范,关注个性体验为基本理念。

教学目标1.引导学生初步掌握走之儿的写法以及走之儿的组合规律和组合方法。

2. 培养学生的观察能力,分析和比较的能力,获得相关的书写方法,把字写得正确和规范。

3. 激发学生练字的兴趣,培养良好的书写习惯,鼓励学生平时坚持练字。

4. 让学生了解“金石气”相关知识。

教学重难点及解决办法重点掌握走之儿的书写要领。

难点掌握带走之儿的字的结构特征。

课时安排一课时教具准备笔、墨、纸、多媒体教学过程设计一、导入新课谈话引入课题《走之儿》(设计意图:通过讲解书法的关系,让学生感受中国传统文化的魅力,激发学生的学习兴趣。

)二、合作探究(1)学习走之儿的写法(出示走之儿)1.指导学生观察走之儿的形态。

并了解其他不同形态的走之儿,让学生了解走之儿的本意。

(设计意图:充分发挥学生的想象,让书法与生活紧密联系到一起,体现学生的主体地位。

)2.它是由哪些基本笔画组成的呢?(点、横折折撇、捺)现在谁来帮大家回忆一下这三个笔画的书写规则。

(设计意图:引导学生对以往学过的笔画进行回顾梳理,从而引发学生对本课的期待,为书写走之儿打基础,提高课堂效率。

《写好走之儿的字》教学案例作者:李维生来源:《江苏教育.书法教育》 2017年第7期【设计理念】《走之儿》系教者自编的四年级软笔书法教材,教材根据四年级学生已有的识字写字以及书法基础,设计了偏旁部首走之儿的练习,并以走之儿为线索,串起走之儿字的临写练习,从而带领学生学会一类字的写法,实现书法学习的规律化、高效化。

教学中,教师既指导学生模仿具体的笔墨形象,也引导学生透过笔墨形象,感悟书写者的精神世界,在手摹心追的过程中,体味书法之“象”对书法之“意”的表达,领悟书法之“意”对书法之“象”的规定,训练书写技能,实现精神成长。

在这一过程中,学生的临摹变成了一个生动的表“意”过程,书法中蕴含的文化与审美元素随之生发,弥散于课堂之中,丰盈着学生的精神世界,书法学习也就实现了技能训练、审美与文化教育的和谐共进。

一、书法是技能,这是“写好汉字”的必然要求,也是书法文化与书法审美教育的基础。

本节课中,教师精讲,学生多练,辅以循环播放的书写视频,配以优雅的古典音乐,学生悟得出,看得到,练得多,写得好,较好地实现了技能训练目标。

二、书法是艺术,艺术的一个重要功能就是审美。

本节课中,教者借助意象思维原理,通过感悟生活形象之美来品味书法艺术之美,让书法审美不再抽象;反之,则以美为宗,在临摹的过程中,既有笔墨形象的模仿,更有对美的追求,课堂充盈“尚美”的气息,学生获得精神的愉悦,这是逼近书法本质的课堂应有的境界。

三、书法是文化,书法教育是传承中华传统文化。

课前谈话中,教者“以字如其人,见字如面”引出对颜真卿《颜勤礼碑》选页的人格化体验,借此了解颜真卿的生平事迹;导入新课后,则以《颜真卿求学张旭》的故事,揭示了书法学习的规律,“道法自然、书通万象”既是后续拓展练习的需要,也是对这一规律的凝练;教学过程中,教者不时渗透相关书论,如“结字因时相传”“手摹心追”等等,整节课匠心独具,润物无声,弥散着浓郁的文化气息。

四、本节课以技能训练为主,渗透着书法审美与书法文化的教育,通过教师精巧的设计与合理的实践,层层孕伏,层层推进,一气呵成,精讲多练,让课堂呈现出一种别具意味的质感和厚度,这正是书法课的应有之义。

《走之儿》教学设计教学目标:1.指导写好两个基本笔画:“横折折撇”“平捺”。

2.指导观察“走之底”三个笔画的关系位置,写好“走之底”这个偏旁。

3.学会观察,学会比较,体会运笔过程,写好“遥”“運”“選”等字。

4.感受中国的汉字之美,激发学生学习书法的兴趣和对中国汉字的热爱之情。

教学重点:指导写好基本笔画和“走之底”,学会写“走之底”的字。

教学难点:学会观察,学会比较,感受中国汉字之美,激发学习书法的兴趣和对汉字的热爱。

教学过程:一、故事导入:听故事《颜真卿求学张旭》。

问:谁来说说颜真卿学习书法的秘诀是什么呢?二、学写走之儿。

1、观察走之儿与生活中哪些体态有联系?2、仔细观察走之儿,它由几笔组成呢?(3笔)点、横折折撇、平捺(从笔画中体会汉字的美)这样它就具备了刚柔并济的特点。

3、走之儿的练习(1)学生先试写。

(2)教师精讲,并示范。

(3)学生再次练习,评比。

(4)概括书写要点:点要抬头,次笔左倾,一波三折,飘动轻灵。

强调:写字时不光要写出字的美,同时也要姿势正确保持身体健美。

三、带有走之儿偏旁的字的写法1、学生观察课本中三个字的书写特点。

接下来老师考查一下大家有没有发现美的眼睛,课本中三个带有走之儿的字,在书写时有什么特点吗?怎么样写才能更好看呢?2、(出示课件)齐读“走之底字的书写规律”3、现在大家根据书写规律来试着写一下这几个字。

4、互相评比5、概括走之儿的运用要点:确定位置,把握重心。

里收外放,亲密有间。

6、现在掌握了要点,我们再来把这些字美美的写一遍吧!四、总结同学们,只要我们用心感悟生活,把它用于书法,再加上大家的勤学苦练,相信不久的将来一定会涌现出一批小书法家的。

走之儿塘溪镇中心小学董典帅教学目标:1.掌握走之儿的书写方法。

2.能掌握走之儿与右上部位的组合关系。

3.感受带有走之儿的字的左右契合,整体相谐的形态美。

教学重点:走之儿的书写方法。

教学难点:走之儿的书写方法,带走之儿的字的结构规律。

教学准备:文房四宝,PPT,要点卡片,背景音乐教学过程:一、兴趣导入,揭示课题。

课件出示图片,欣赏的同时,师讲解“道”字的书体演变,生观察走之儿的变化,借机揭示课题,板书:走之儿二、讲解领会,突破难点。

1.复习“平捺”。

课件出示“走之儿”。

师提问,走之儿一共有几笔,分别是什么,主笔又是什么?生答。

(三笔,点、横折折撇、平捺,平捺是主笔)三笔中的主笔是平捺,平捺我们学过,但是这个笔画有难度,我们先来复习一下。

课件出示“平捺”,学生回忆平捺的笔画特点。

(一波三折角度平)生答,师补充,并做小结。

课件出示口诀:逆锋起笔短而平右下行笔逐渐按向右顺势出捺脚板书:一波三折。

师范写平捺,生练习,先单钩一个,再临写两个。

师评价,为优秀完成的给予小奖励。

2.学写“走之儿”。

生分组观察,总结“走之儿”的书写要领。

师引导并出示课件口诀:点画偏右移横斜折流畅交处对齐点捺画有波折师边示范“走之儿”写法,边口述要领,生书空。

生根据口诀练习,单钩一个,临写两个。

小组合作评价,每组推选一位优秀的投影仪展示,师点评并发放小奖励。

三、学写例字,总结提升。

接下来学习带有“走之儿”的例字,师问,带“走之儿”的字属于什么结构,(半包围)课件出示:遥瑶運軍選巽生观察左右两侧的字在主笔上的变化,发现带“走之儿”的字的结构特点。

板书:上窄下宽师范写“運”边写边口述要领,要上窄下宽。

生练习“運”字,师巡回指导,提醒要领,提醒双姿。

展示评议学生习作。

学生根据要领,自主书写“遥”“選”。

小组评议,师指导选出优秀习作,贴在黑板上展示,并做点评。

四、课堂小结这节课我们学习了“走之儿”和带有“走之儿”的字,大家有什么收获?希望大家牢记要领,课后多加练习。