“元素及其化合物”知识归纳总结

- 格式:docx

- 大小:70.82 KB

- 文档页数:13

高中化学的化学元素与化合物总结在高中化学学习中,化学元素与化合物是重要的基础知识。

化学元素是构成物质的基本单元,而化合物是由不同元素通过化学反应结合而成的物质。

本文将对高中化学的化学元素与化合物进行总结,以帮助学生更好地理解和应用这一知识。

一、化学元素化学元素是由相同类型的原子组成的纯粹物质。

在化学元素周期表中,元素按照原子序数递增的顺序排列,并按照相似性分为不同的族和周期。

每个元素都有独特的原子结构和特性。

1. 元素符号:每个元素都有一个独特的符号,由拉丁文名称的第一个或前几个字母组成。

例如,氢元素的符号是H,氧元素的符号是O。

2. 原子序数和原子量:元素的原子序数是指元素的原子核中所含有的质子的数量,也是元素在周期表中的位置。

原子量是指一个元素的平均原子质量,可以通过许多同位素的相对丰度加权平均得到。

3. 周期表:化学元素周期表是按照元素的原子序数和性质排列的表格。

在周期表中,元素按照原子序数递增的顺序排列,并按照相似性分为不同的族和周期。

二、化合物化合物是由两种或更多种元素通过化学反应形成的物质。

化合物的形成是由于元素之间的化学键形成,如共价键或离子键。

1. 分子式:化合物可以通过分子式来表示。

分子式由元素符号和下标组成,下标表示相应元素原子的数量。

例如,水的分子式是H2O,表示它由两个氢原子和一个氧原子组成。

2. 电离和离子式:某些化合物在溶液中可以电离,形成离子。

离子式用来表示化合物中离子的组成和数量。

例如,氯化钠的离子式是Na+Cl-,表示它在溶液中电离为钠离子和氯离子。

3. 化合物的命名:化合物根据其组成和性质进行命名。

有机化合物通常根据它们的功能基团和碳原子数进行命名,无机化合物通常使用化学元素的名称进行命名。

三、常见化学元素与化合物1. 常见化学元素:常见化学元素包括氢、氧、碳、氮、铁、铜、锌等。

这些元素在自然界和生活中广泛存在,并且在许多化学反应和化合物中起重要作用。

2. 常见化合物:常见化合物包括水、二氧化碳、盐酸、硫酸、葡萄糖等。

高中化学元素及其化合物知识点总结大全非常实用一、元素的化学性质1.元素的原子结构:包括元素的原子序数、原子核的构成等;2.元素的化学活性:元素的化合价、化合能力等;3.元素的氧化还原性:元素在化合物中的氧化态和还原态、氧化还原反应的定义和原理等;4.元素的电性和金属性:元素的电负性、电离能、原子半径等;5.元素的地壳丰度和存在形式:元素在地壳中的含量、存在的化合物等。

二、常见化学元素及其性质1.金属元素:铁、铜、锌、锡、铝等金属元素的物理性质、化学性质、应用等;2.非金属元素:氢、氧、氮、碳、硫、磷等非金属元素的物理性质、化学性质、应用等;3.元素周期表:元素的周期规律、周期表的各种分类和用途等;4.难溶于水的元素:炭、硫、硅、铝等元素的溶解性和存在形式等;5.稀有元素:稀有气体、稀土元素、过渡金属等的特性、应用等。

三、化合物的性质与应用1.无机化合物:氧化物、酸、碱、盐等无机化合物的命名规则、性质和应用等;2.配合物:配合物的结构、性质和应用等;3.有机化合物:碳氢化合物、醇、醚、酮、酸、酯等有机化合物的命名规则、性质和应用等;4.聚合物:聚合物的结构、性质和应用等。

四、化学反应1.化学反应类型:化合反应、分解反应、置换反应、还原反应等反应类型的定义及示例;2.化学反应的平衡:化学反应速度、化学平衡常数、平衡常数的计算等;3.化学反应的能量变化:焓变、放热反应、吸热反应等。

五、化学方程式的平衡与计算1.化学方程式的平衡法则:平衡方程式的给定条件、平衡常数的计算、平衡位置的调节等;2.化学方程式的配平方法:试错法、代数法等;3.化学方程式的计算:质量计算、体积计算、摩尔计算等。

六、化学分析方法1.酸碱中和滴定:滴定的概念、滴定反应方程式、滴定的终点判定等;2.氧化还原滴定:氧化还原滴定的概念、滴定反应方程式、滴定的终点判定等;3.光度法:光度法的原理、操作和应用等;4.色谱法:气相色谱法、液相色谱法等的原理和应用等。

“元素及其化合物”知识归纳总结氯气的物理性质黄绿色具刺激性气味的有毒气体。

比空气重,熔点-100.98℃,沸点-34.67℃。

溶于水(20℃时1体积水可溶解2.15体积Cl2),难溶于饱和食盐水,易溶于有机溶剂。

制备时应采用向上排空气法收集。

工业上利用它容易液化的性质,将干燥的氯气制成液氯,压入涂成草绿色钢瓶贮存。

氯气在水中因溶解得不太多(饱和时0.09摩/升,标准状态下),用水吸收残氯效率不高,故多用碱液吸收。

遇到氯气逸散时,可以站到高处用湿毛巾捂住口鼻以减轻毒害。

用活性炭吸附沸点较高的氯气可使空气净化。

氯水呈黄绿色,用CCl4等有机溶剂萃取则水层转为无色,CCl4层转为较深黄绿色。

除去氯气中混有的少量氯化氢可用饱和食盐水洗气,若氯化氢中混有少量氯气则可用活性炭除去氯气。

氯气的化学性质强非金属、强氧化剂。

除O2、N2、C和稀有气体外,氯气与其它元素几乎都能直接化合为氯化物,且常将变价元素氧化为高或较高价态,如与Cu、Fe等反应。

能与许多还原性化合物反应将其中低价态元素氧化,如与NaBr、 NaI、Na2S反应置换出Br2、I2、S;与NH3反应氧化出N2。

与水或碱发生Cl2+H2O HCl+HClO,HClO的强氧化性使氯水和湿氯气有漂白性。

与冷的碱溶液反应以生成氯化物和次氯酸盐为主,在热的碱溶液中则有氯酸盐生成。

氯水的有关反应则为:与碱反应同氯气;对H2S,则稀氯水以氧化出硫沉淀为主,浓氯水与H2S反应看不到沉则氯水中的HCl起重要作用有H2放出;与AgNO3溶液也属于其中Cl-的反应,生成白色的AgCl 沉淀。

若要从氯水获得较浓的HClO溶液,则可加入Ca-CO3粉,因H2CO3比盐酸弱又比HClO强,而CaCO3只与盐酸反应,使氯水中的化学平衡向生成HClO的方向移动。

氯水的漂白性、见光分解出O2以及使醛溶液等氧化皆与其中的HClO有关。

氯气的用途重要化工原料。

盐酸、漂白粉以及制造药物(如氯胺T等)和农药;在生产塑料聚氯乙烯、合成纤维氯纶、合成橡胶氯丁橡胶等合成材料时也需用多量氯气。

元素化合物知识总结元素化合物是由两种或两种以上不同元素以确定的化学结构和比例结合而成的化合物。

它们是构成我们周围世界的基本组成部分,对于化学领域的研究具有重要意义。

本文将对元素化合物的基本概念、分类、性质和应用进行总结,希望能够为读者提供一些基础知识和参考信息。

首先,元素化合物可以根据其化学成分的不同进行分类。

最常见的分类方法是根据化合物中所含元素的种类和数量来进行分类。

例如,氧化物是由氧元素和其他元素形成的化合物,而硫化物则是由硫元素和其他元素形成的化合物。

此外,还有酸、碱、盐等不同类型的元素化合物,它们在化学反应和生产中都起着重要作用。

其次,元素化合物的性质也是我们需要了解的重要内容。

元素化合物通常具有一定的化学稳定性和特定的物理性质。

例如,氧化物通常具有高的熔点和沸点,而酸则具有酸性。

此外,元素化合物的性质还包括其在化学反应中的活性、溶解性、导电性等方面的表现,这些性质对于化学实验和工业生产都具有重要意义。

另外,元素化合物在生活和工业中有着广泛的应用。

例如,氧化铁是一种常见的氧化物,它在建筑材料、颜料、磁性材料等方面都有重要应用。

硫化物在冶金、化工、材料制备等领域也有着重要作用。

另外,酸、碱、盐等元素化合物在食品加工、环境保护、药品生产等方面也发挥着重要作用。

总的来说,元素化合物是化学领域中的重要内容,它们的研究和应用对于推动科学技术的发展和改善人类生活水平具有重要意义。

通过对元素化合物的了解,我们可以更好地理解周围世界的构成和变化,为化学实验和工业生产提供参考和指导。

希望本文能够帮助读者对元素化合物有一个初步的了解,激发大家对化学领域的兴趣和热情。

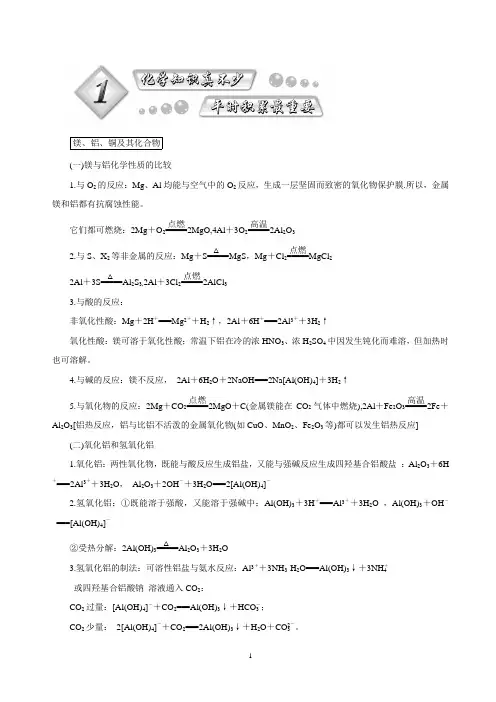

镁、铝、铜及其化合物 (一)镁与铝化学性质的比较1.与O 2的反应:Mg 、Al 均能与空气中的O 2反应,生成一层坚固而致密的氧化物保护膜.所以,金属镁和铝都有抗腐蚀性能。

它们都可燃烧:2Mg +O 2=====点燃2MgO,4Al +3O 2=====高温2Al 2O 32.与S 、X 2等非金属的反应:Mg +S=====△MgS ,Mg +Cl 2=====点燃MgCl 2 2Al +3S=====△Al 2S 3,2Al +3Cl 2=====点燃2AlCl 3 3.与酸的反应:非氧化性酸:Mg +2H +===Mg 2++H 2↑,2Al +6H +===2Al 3++3H 2↑氧化性酸:镁可溶于氧化性酸;常温下铝在冷的浓HNO 3、浓H 2SO 4中因发生钝化而难溶,但加热时也可溶解。

4.与碱的反应:镁不反应, 2Al +6H 2O +2NaOH===2Na[Al(OH)4]+3H 2↑5.与氧化物的反应:2Mg +CO 2=====点燃2MgO +C(金属镁能在CO 2气体中燃烧),2Al +Fe 2O 3=====高温2Fe +Al 2O 3[铝热反应,铝与比铝不活泼的金属氧化物(如CuO 、MnO 2、Fe 2O 3等)都可以发生铝热反应](二)氧化铝和氢氧化铝1.氧化铝:两性氧化物,既能与酸反应生成铝盐,又能与强碱反应生成四羟基合铝酸盐 :Al 2O 3+6H+===2Al 3++3H 2O , Al 2O 3+2OH -+3H 2O===2[Al(OH)4]-2.氢氧化铝:①既能溶于强酸,又能溶于强碱中:Al(OH)3+3H +===Al 3++3H 2O ,Al(OH)3+OH-===[Al(OH)4]-②受热分解:2Al(OH)3=====△Al 2O 3+3H 2O3.氢氧化铝的制法:可溶性铝盐与氨水反应:Al 3++3NH 3·H 2O===Al(OH)3↓+3NH +4 或四羟基合铝酸钠 溶液通入CO 2:CO 2过量:[Al(OH)4]-+CO 2===Al(OH)3↓+HCO -3; CO 2少量: 2[Al(OH)4]-+CO 2===2Al(OH)3↓+H 2O +CO 2-3。

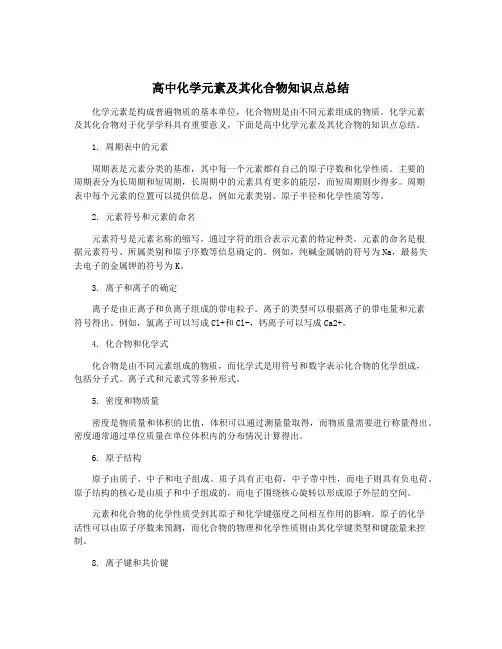

高中化学元素及其化合物知识点总结化学元素是构成普遍物质的基本单位,化合物则是由不同元素组成的物质。

化学元素及其化合物对于化学学科具有重要意义,下面是高中化学元素及其化合物的知识点总结。

1. 周期表中的元素周期表是元素分类的基准,其中每一个元素都有自己的原子序数和化学性质。

主要的周期表分为长周期和短周期,长周期中的元素具有更多的能层,而短周期则少得多。

周期表中每个元素的位置可以提供信息,例如元素类别、原子半径和化学性质等等。

2. 元素符号和元素的命名元素符号是元素名称的缩写,通过字符的组合表示元素的特定种类。

元素的命名是根据元素符号、所属类别和原子序数等信息确定的。

例如,纯碱金属钠的符号为Na,最易失去电子的金属钾的符号为K。

3. 离子和离子的确定离子是由正离子和负离子组成的带电粒子。

离子的类型可以根据离子的带电量和元素符号得出。

例如,氯离子可以写成Cl+和Cl-,钙离子可以写成Ca2+。

4. 化合物和化学式化合物是由不同元素组成的物质,而化学式是用符号和数字表示化合物的化学组成,包括分子式、离子式和元素式等多种形式。

5. 密度和物质量密度是物质量和体积的比值,体积可以通过测量量取得,而物质量需要进行称量得出。

密度通常通过单位质量在单位体积内的分布情况计算得出。

6. 原子结构原子由质子、中子和电子组成。

质子具有正电荷,中子带中性,而电子则具有负电荷。

原子结构的核心是由质子和中子组成的,而电子围绕核心旋转以形成原子外层的空间。

元素和化合物的化学性质受到其原子和化学键强度之间相互作用的影响。

原子的化学活性可以由原子序数来预测,而化合物的物理和化学性质则由其化学键类型和键能量来控制。

8. 离子键和共价键离子键是由一个正离子和一个负离子组成的离子组成物,而共价键是由原子间的共享电子对形成的键。

9. 键能键能是指分子或离子的稳定性和化学性质的函数。

化学键的能量取决于原子的电性差异、电子轨道重叠和化学键的方向性,这些都可以影响键强度和稳定性。

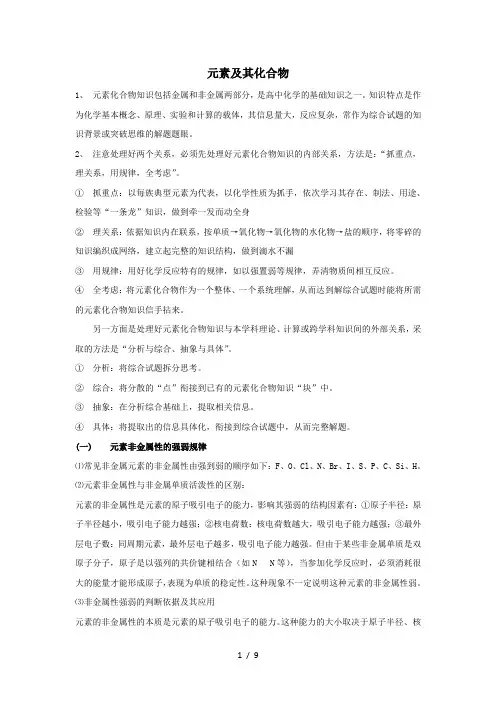

元素及其化合物1、元素化合物知识包括金属和非金属两部分,是高中化学的基础知识之一。

知识特点是作为化学基本概念、原理、实验和计算的载体,其信息量大,反应复杂,常作为综合试题的知识背景或突破思维的解题题眼。

2、注意处理好两个关系,必须先处理好元素化合物知识的内部关系,方法是:“抓重点,理关系,用规律,全考虑”。

①抓重点:以每族典型元素为代表,以化学性质为抓手,依次学习其存在、制法、用途、检验等“一条龙”知识,做到牵一发而动全身②理关系:依据知识内在联系,按单质→氧化物→氧化物的水化物→盐的顺序,将零碎的知识编织成网络,建立起完整的知识结构,做到滴水不漏③用规律:用好化学反应特有的规律,如以强置弱等规律,弄清物质间相互反应。

④全考虑:将元素化合物作为一个整体、一个系统理解,从而达到解综合试题时能将所需的元素化合物知识信手拈来。

另一方面是处理好元素化合物知识与本学科理论、计算或跨学科知识间的外部关系,采取的方法是“分析与综合、抽象与具体”。

①分析:将综合试题拆分思考。

②综合:将分散的“点”衔接到已有的元素化合物知识“块”中。

③抽象:在分析综合基础上,提取相关信息。

④具体:将提取出的信息具体化,衔接到综合试题中,从而完整解题。

(一)元素非金属性的强弱规律⑴常见非金属元素的非金属性由强到弱的顺序如下:F、O、Cl、N、Br、I、S、P、C、Si、H。

⑵元素非金属性与非金属单质活泼性的区别:元素的非金属性是元素的原子吸引电子的能力,影响其强弱的结构因素有:①原子半径:原子半径越小,吸引电子能力越强;②核电荷数:核电荷数越大,吸引电子能力越强;③最外层电子数:同周期元素,最外层电子越多,吸引电子能力越强。

但由于某些非金属单质是双原子分子,原子是以强列的共价键相结合(如N N等),当参加化学反应时,必须消耗很大的能量才能形成原子,表现为单质的稳定性。

这种现象不一定说明这种元素的非金属性弱。

⑶非金属性强弱的判断依据及其应用元素的非金属性的本质是元素的原子吸引电子的能力。

1.单质硫的颜色_______,______溶于水,______ 于酒精,易溶于_______________。

2.SO2漂白的原理为________________________________________________________ 。

3.CO2(SO2)除杂试剂为_____________________________________________________4.实验室制SO2的化学方程式__________________________________________________。

5.设计实验证明SO2气体中含有CO2:___________________________________________。

6.写出一个体现SO2具有氧化性的化学方程式_____________________________________。

7.写出两个体现CO2具有氧化性的方程式____________________________________________________________________________________。

8. SO2通入FeCl3溶液的现象为_____________________________,写出反应的离子方程式__________________________________________。

9. SO2能使酸性高锰酸钾溶液褪色,写出反应的离子方程式______________________________________________________________________。

10. SO2催化氧化的化学方程式___________________________________________________。

11. Cu与S加热条件下反应方程式:_____________________________________________。

初中化学元素化合物总结化学元素化合物总结化学是一门研究物质的性质、组成、结构以及变化的科学,元素是构成物质的基本单位,而元素之间通过化合反应形成化合物。

在初中化学学习中,我们学习了许多元素及其化合物,下面我将对其中一些重要的元素和化合物进行总结。

1. 氢气(H2):氢气是最简单的元素,它是一种无色、无味、可燃的气体。

通过水电解、金属和酸反应等方式可以制备氢气。

氢气在工业生产中广泛应用,例如用作合成氨、加氢反应和制取氢氟酸等。

2. 水(H2O):水是生命的基础,也是最常见的化合物之一。

水分子由两个氢原子和一个氧原子组成。

它具有良好的溶解性,可以溶解许多物质,并且对生物和环境都至关重要。

3. 氯化钠(NaCl):氯化钠是常见的食盐,它由钠和氯两种元素组成。

氯化钠具有很强的溶解性,可以在水中形成导电的盐溶液。

在食品加工、调味料和防腐剂中都广泛应用。

4. 二氧化碳(CO2):二氧化碳是一种无色、无味的气体,也是大气中的主要成分之一。

它通过呼吸作用和燃烧等过程释放到空气中。

二氧化碳在植物的光合作用中起到重要的角色,同时也是温室效应的原因之一。

5. 硫化氢(H2S):硫化氢是一种有刺激性气味的无色气体,具有强烈的有毒性。

它常出现在腐烂的有机物中,也是一种常见的地质气体。

硫化氢在工业中用于合成硫酸和其他有机化合物。

6. 水合硫酸铜(CuSO4·5H2O):水合硫酸铜是一种蓝色晶体,也称作蓝石。

它是一种重要的无机化合物,在实验室中常用于制备其他铜化合物。

水合硫酸铜还可以作为杀菌剂、固定剂和染料的原料。

以上只是几个初中化学中的元素和化合物的简单总结,还有许多其他重要的元素和化合物值得我们去深入学习和了解。

通过学习化学元素和化合物的性质和应用,我们可以更好地理解物质世界的本质,并为未来的科学研究和实践提供基础。

希望我们能够在化学学习中取得更好的成绩,并将所学知识应用于实际生活中的问题解决。

元素化合物知识总结一、各类物质所具有的通性总结:1、金属单质的通性:⑴与非金属单质(如Cl2、O2、H2、S、N2、C等)反应⑵与酸反应⑶与水反应⑷与盐发生置换反应2、非金属单质的通性:⑴与非金属单质(如Cl2、O2、H2、S、N2、C等)反应⑵与金属单质(如钠、铁、镁、铝、铜等)反应⑶与碱反应⑷与水反应⑸与盐反应3、酸性氧化物的通性:⑴与水反应生成对应的酸⑵与碱中和生成对应的盐和水⑶与碱性氧化物化合生成对应的盐4、碱性氧化物的通性:⑴与水反应生成对应的碱⑵与酸中和生成对应的盐和水⑶与酸性氧化物化合生成对应的盐5、酸的通性:⑴与指示剂变色(与石蕊变红,与甲基橙变红)⑵与活泼金属反应生成低价态的盐和氢气⑶与碱发生中和反应⑷与碱性氧化物反应⑸与盐反应生成新酸和新盐6、碱的通性:⑴与指示剂变色(与石蕊变蓝,与甲基橙变黄)⑵与非金属反应⑶酸发生中和反应⑷酸性氧化物反应⑸盐反应生成新碱和新盐7、盐的通性:⑴与金属单质发生置换反应⑵与非金属单质发生置换反应⑶酸反应生成新酸和新盐⑷碱反应新碱和新盐⑸盐反应生成两种新盐二、研究各类物质性质的方法1、物理性质:颜色、气味、状态、有没有毒性、密度、熔沸点、硬度、柔韧性、导电导热性、溶解性(主要是在水中的溶解度)等。

2、化学性质:⑴根据物质类别分析其应有的通性:⑵从以下几个方面分析物质可能具有的特性:①分析化合价,总结其氧化性或还原性;②吸水性;③漂白性;④脱水性;⑤腐蚀性;⑥其他违反规律的可能性质三、纵线(即同主族)归纳元素单质及其化合物性质的方法过程㈠找一种代表性元素,分析其原子结构,再根据原子结构推其原子性质(得失电子能力强弱)、元素性质(金属性或非金属性)、单质性质(氧化性或还原性)、该元素在自然界中的存在形态(游离态或化合态)和主要的存在形式(具体物质)㈡代表元素单质1、单质的结构2、单质的物理性质3、单质的化学性质4、单质的用途、保存方法5、单质的制备方法:⑴实验室制法;⑵工业生产方法㈢代表元素的主要化合物1、氧化物:结构、物理性质、化学性质、用途、制备方法2、氢化物:结构、物理性质、化学性质、用途、制备方法3、氧化物对应的水化物:结构、物理性质、化学性质、用途、制备方法4、常见的盐:结构、物理性质、化学性质、用途、制备方法㈣同主族元素的结构、性质的相似性和不同点1、结构:⑴相同点、⑵递变性2、单质⑴物理性质(相似性和递变性):⑵化学性质(相似性和递变性):⑶制备方法(相似性和递变性):3、化合物(氢化物、最高价氧化物对应的水化物等)⑴物理性质(相似性和递变性):⑵化学性质(相似性和递变性):4、常见的盐列举四、各主族元素单质及其化合物总结Ⅰ碱金属(代表元素:钠)㈠原子结构281+11钠原子易失去1个电子形成Na+,元素金属性强,单质还原性强。

元素化合物知识总结1. 引言元素化合物是由不同元素组成的化学物质。

了解元素化合物的特性和性质对于理解化学反应和实验操作至关重要。

本文将总结元素化合物的基本概念、命名规则和常见性质等内容。

2. 元素化合物的定义元素化合物是由两个或更多不同元素以化学键相连而形成的物质。

在化学上,元素化合物是由原子组成的,而原子通过共享或转移电子来形成化学键。

3. 元素化合物的命名规则3.1 二元化合物命名规则二元化合物是由两个元素组成的化合物。

其中,一个元素为正离子,另一个元素为负离子。

命名时,通常先写正离子的名称,然后写负离子的名称,并以-ide结尾。

例如: - NaCl: 氯化钠 - CaO: 氧化钙 - Al2O3: 氧化铝3.2 多元化合物命名规则多元化合物是由三个或更多元素组成的化合物。

根据化合物中元素的相对比例,使用不同的命名规则。

例如: - H2SO4: 硫酸 - CaCO3: 三碳酸钙4. 元素化合物的常见性质4.1 溶解性元素化合物的溶解性取决于化合物的离子极性和水溶液的pH值。

一些化合物具有高溶解性,例如氯化钠,可以完全溶解在水中。

而某些化合物则几乎不溶于水,例如氧化铁。

4.2 晶体结构元素化合物形成的晶体结构对其物理和化学性质具有重要影响。

晶体结构的类型有离子晶体、共价晶体、金属晶体等。

每种晶体结构都具有特定的特征和性质。

4.3 化学反应元素化合物可以发生各种各样的化学反应。

这些反应包括酸碱中和、氧化还原、置换反应等。

不同元素化合物在化学反应中会表现出不同的性质和行为。

5. 应用领域元素化合物在日常生活和工业生产中具有广泛的应用。

例如: - 水: 作为生命活动的基本组成部分,用于饮用和生活用水。

- 石油产品: 作为燃料和润滑剂等。

-药品: 用于治疗疾病和提高健康水平。

- 化妆品: 用于美容和个人护理。

- 绝缘材料: 用于电线、电缆和电子设备等。

6. 结论元素化合物是由不同元素组成的化学物质,具有多样的命名规则和性质。

高中生物元素和化合物知识点高中生物元素和化合物知识点第一节细胞中的元素和化合物统一性:元素种类大体相同1、生物界与非生物界、差异性:元素含量有差异2、组成细胞的元素微量元素:Zn、Mo、Cu、B、Fe、Mn(口诀:新木桶碰铁门)主要元素:C、H、O、N、P、S含量最高的四种元素:C、H、O、N基本元素:C(干重下含量最高)质量分数最大的元素:O(鲜重下含量最高)3组成细胞的化合物水(含量最高的化合物)无机化合物、无机盐脂质有机化合物、蛋白质(干重中含量最高的化合物)核酸糖类4检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质(1)还原糖的检测和观察常用材料:苹果和梨试剂:斐林试剂(甲液:0.1g/ml的NaOH、乙液:0.05g/ml的CuSO4)注意事项:①还原糖有葡萄糖,果糖,麦芽糖②甲乙液必须等量混合均匀后再加入样液中,现配现用③必须用水浴加热颜色变化:浅蓝色、棕色、砖红色(2)脂肪的鉴定常用材料:花生子叶或向日葵种子试剂:苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液注意事项:①切片要薄,如厚薄不均就会导致观察时有的地方清晰,有的地方模糊。

②酒精的作用是:洗去浮色③需使用显微镜观察④使用不同的染色剂染色时间不同颜色变化:橘黄色或红色(3)蛋白质的鉴定常用材料:鸡蛋清,黄豆组织样液,牛奶试剂:双缩脲试剂(A液:0.1g/ml的NaOH、B液:0.01g/ml 的CuSO4)注意事项:①先加A液1ml,再加B液4滴②鉴定前,留出一部分组织样液,以便对比颜色变化:变成紫色(4)淀粉的检测和观察常用材料:马铃薯试剂:碘液颜色变化:变蓝第二节生命活动的主要承担者——蛋白质一、氨基酸及其种类氨基酸是组成蛋白质的基本单位(或单体)。

结构要点:每种氨基酸都至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。

氨基酸的种类由R基(侧链基团)决定。

二、蛋白质的结构氨基酸、二肽、三肽、多肽、多肽链、一条或若干条多肽链盘曲折叠、蛋白质氨基酸分子相互结合的方式:脱水缩合一个氨基酸分子的氨基和另一个氨基酸分子的羧基相连接,同时失去一分子的水。

元素化合知识点总结一、原子和元素1. 原子是构成物质的基本单位,由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子核中,而电子环绕在核外。

2. 元素是由具有相同原子核电荷数的原子组成的纯物质。

每个元素都有一个原子序数,代表其原子核中质子的数量。

3. 元素通过其原子序数进行分类,根据周期表,可以快速了解元素的性质和组合。

二、化合物1. 化合物是由不同元素组成的物质,其原子以一定的比例结合在一起。

例如,水是由氧和氢元素组成的化合物(H2O)。

2. 化合物的化学式表示了其组成元素的种类和比例关系。

例如,二氧化碳的化学式为CO2,表示了每个碳原子和两个氧原子的比例。

3. 化合物可以通过化学反应进行分解成其组成元素,这是化学变化的一种类型。

三、分子结构1. 分子是由原子通过共价键相互连接而成的,可以包括相同元素或不同元素。

例如,氧气分子(O2)由两个氧原子组成,水分子(H2O)由两个氢原子和一个氧原子组成。

2. 分子的结构可以影响其性质。

例如,碳原子可以形成不同的结构,产生不同的化合物,如石墨和钻石。

3. 分子的结构也影响着化合物的性质和用途,如聚合物的结构决定了其强度和韧性。

四、化学键1. 化学键是原子之间的相互作用力,用于保持分子或晶体的结构。

共价键、离子键和金属键是常见的三种化学键类型。

2. 共价键是通过原子间电子的共享形成的化学键类型,例如水分子中的氢原子和氧原子之间的键。

3. 离子键是由正负电荷吸引力形成的化学键类型,例如氯化钠晶体中的钠离子和氯离子之间的键。

4. 金属键是金属元素原子之间形成的一种特殊的化学键类型,通过电子在金属晶格中自由运动而保持稳定的结构。

五、化学反应1. 化学反应是原子之间的重新排列和重新组合,形成新物质的过程。

化学反应前后,原子的数量和质量保持不变。

2. 化学反应可以通过化学方程式进行描述,其中反应物和生成物之间的摩尔比关系得到了清晰的表述。

3. 化学反应中涉及了化学键的形成和断裂,可以释放或吸收能量。

元素及其化合物知识点元素是构成物质的基本单位,无法通过化学手段分解成更简单的物质。

化合物是由两个或两个以上的不同元素以固定比例结合而成的物质。

1.元素元素根据物理性质可以分为金属元素、非金属元素和半金属元素。

金属元素具有良好的导电性、导热性和延展性,如铜、铁、锌等。

非金属元素大多具有较差的导电性和导热性,如氧、氮、碳等。

半金属元素具有介于金属和非金属之间的性质,如硅、锑、砷等。

元素的化学符号是由元素的拉丁名第一个或前两个字母组成的缩写,例如氧的符号为O,氢的符号为H。

元素的周期表是按照元素的原子序数(即原子核中的质子数)从小到大排列的一种表格,根据元素周期表的位置可以了解元素的一些性质规律。

元素可以通过化学反应进行化学变化。

在化学反应中,元素可以参与化学键的形成或断裂,生成新的物质。

例如氢和氧在适当的条件下反应生成水。

氧原子与氢原子通过共用两对电子形成氢氧键,两个氢原子与氧原子形成一个水分子。

2.化合物化合物是由两个或多个不同元素以固定比例结合而成的物质。

化合物可以通过化学反应来生成或分解。

例如水可以通过氢氧反应生成,也可以通过电解水分解成氢氧。

化合物的化学式是一种表示化合物中元素种类和数量的表示方法。

简化的化学式写法可以直接写元素的符号和数量,例如水的化学式为H2O,表示每个水分子中有两个氢原子和一个氧原子。

另一种常见的化学式写法是离子式,用来表示离子化合物。

离子式中,以正离子和负离子的化学符号和比例来表示化合物的组成。

化合物的命名有一定的规则。

离子化合物的命名一般按照金属离子的电荷以及非金属离子的名称和氧化态进行命名。

分子化合物一般根据元素名称来命名,同时需要使用希腊字母前缀来表示元素的个数。

例如,H2O是水的化学式,氢氧离子为氢根离子和氧离子,因此水的名称为氢氧化物。

化合物的性质和元素的性质有很大的区别。

在化学反应中,化合物的性质可能会发生变化,例如在与酸反应时产生气体或者变色等。

化合物的物理性质取决于化合物中元素的性质以及元素之间的化学键。

元素及其化合物知识总结一、知识结构:元素单质及化合物化学性质的研究方法:C Si N S Cl H、O、P Br、I单质金刚石石墨C60晶体硅N2单斜硫斜方硫弹性硫Cl2O2、O3白磷P4红磷氢化物CH4、烃类SiH4NH3、N2H4H2S HClH2O、H2O2HBr、HI氧化物CO2、CO SiO2NO、NO2N2O4、SO2、SO3Cl2O7ClO2P2O5酸H2CO3CH3COOHH2SiO3H4SiO4HNO3HNO2H2SO3H2SO4HClOHClO4H3PO4HPO3钠盐Na2CO3NaHCO3Na2SiO3NaNO3NaNO2Na2SO3、Na2SO4NaHSO4、Na2S2O3Na2SNaClOKClO3NaCl制取CO2(实)CO(工)Si(工)NH3(实工)NO2(实)HNO3(工)H2S(实) 、SO2(实)H2SO4(工)Cl2(实工)HCl(实工)H2(实工)O2(实工)O3(自然)检验CO2CO32-——NH3、NH4+NO2H2S、SO2、SO42-SO32-、H2SO4(浓)Cl2、HClHClO、Cl-H+、OH-、H2OO2、O3、I-、Br- 与H2、O2、Cl2反应与Na、Fe、Cu反应与水反应与碱(NaOH、Ca(OH)2)反应与某些盐反应与某些氧化物反应与O2、S、Cl2反应与水反应与酸反应与某些盐反应与某些氧化物反应非金属金属①H2O、H2O2、D2O ②O2、O3、Cl2 ③NO、CO ④CO2、SO2、SiO2 ⑤SO2、SO3 ⑥氯水、氨水⑦浓硫酸、稀硫酸⑧浓硫酸、浓硝酸⑨Na2O、Na2O2⑩FeO、Fe2O3、Fe3O4⑾Fe(OH)2、Fe(OH)3⑿Na2CO3、NaHCO3⒀MgO、Al2O3⒁Mg(OH)2、Al(OH)3 ⒂FeCl3、FeCl2 ⒃CuO、Cu2O⒄Na2O2、KO2、CaO2五、注意一些顺序1、金属活动性顺序表:K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au2、非金属活动性顺序:F O Cl N S3、阴离子还原性顺序:S2- SO32- I- Br- Cl-4、与H+反应时的顺序:OH- AlO2- CO32-5、与OH-反应时的顺序:H+ Al3+ NH4+6、与OH-反应时的顺序:Mg2+ HCO3- NH4+7、与Cl2反应时的顺序:SO32- I- Fe2+ Br-8、反应时滴加的顺序不同会产生不同现象的有:①NaOH、AlCl3②HCl、NaAlO2③Na2CO3、HC l④AgNO3、NH3·H2O六、几个三角关系元素及其化合物的综合运用[命题趋向]1.《考试大纲》中对元素化合物这块内容可分成二部分来理解。

化学知识点归纳元素与化合物的基本概念化学是研究物质组成、性质和变化的科学。

在化学中,我们经常会涉及元素和化合物这两个基本概念。

本文将对元素和化合物的基本概念进行归纳和解析,帮助读者更好地理解化学知识。

一、元素的定义和分类元素是构成物质的基本单位,由一类具有相同原子数的原子组成。

每个元素都有一种特定的符号,如氧元素的符号为O,钠元素的符号为Na。

根据元素的性质和在化学中的应用,元素可以分为金属元素、非金属元素和半金属元素三大类。

1. 金属元素金属元素具有以下特点:良好的导电性、导热性和延展性,常呈现金属光泽,易于形成阳离子和形成正离子。

常见的金属元素有铁、铜、锌等,它们多用于制造工业、建筑材料和电子产品等领域。

2. 非金属元素非金属元素具有以下特点:导电性和导热性较差,大多数是气体、液体或固体,易于形成阴离子。

常见的非金属元素有氧、氮、氯等,它们在化学反应中常作为氧化剂、还原剂或者催化剂。

3. 半金属元素半金属元素位于金属元素和非金属元素之间,具有金属和非金属的某些性质。

硼、硅、砷是常见的半金属元素,它们在半导体材料、光学器件等领域有重要应用。

二、化合物的定义和组成化合物是由两个或两个以上不同元素的原子按照一定比例结合而成的物质。

化合物通常具有比元素更复杂的性质。

根据化合物的构成方式,化合物可以分为离子化合物和分子化合物两种类型。

1. 离子化合物离子化合物由阳离子和阴离子通过离子键连接在一起形成晶体结构。

阳离子带正电荷,阴离子带负电荷。

常见的离子化合物有氯化钠(NaCl)、氢氧化钠(NaOH)等。

离子化合物在溶液中能够电离产生导电现象。

2. 分子化合物分子化合物由原子通过共价键或者氢键连接在一起形成分子结构。

分子化合物通常是由两个非金属元素组成,常见的分子化合物有水(H2O)、二氧化碳(CO2)等。

分子化合物在溶液中不能电离,不具备导电性。

三、元素与化合物的相互转化元素与化合物之间常常发生相互转化的变化。

“元素及其化合物”知识归纳总结氯气的物理性质黄绿色具刺激性气味的有毒气体。

比空气重,熔点-100.98℃,沸点-34.67℃。

溶于水(20℃时1体积水可溶解2.15体积Cl2),难溶于饱和食盐水,易溶于有机溶剂。

制备时应采用向上排空气法收集。

工业上利用它容易液化的性质,将干燥的氯气制成液氯,压入涂成草绿色钢瓶贮存。

氯气在水中因溶解得不太多(饱和时0.09摩/升,标准状态下),用水吸收残氯效率不高,故多用碱液吸收。

遇到氯气逸散时,可以站到高处用湿毛巾捂住口鼻以减轻毒害。

用活性炭吸附沸点较高的氯气可使空气净化。

氯水呈黄绿色,用CCl4等有机溶剂萃取则水层转为无色,CCl4层转为较深黄绿色。

除去氯气中混有的少量氯化氢可用饱和食盐水洗气,若氯化氢中混有少量氯气则可用活性炭除去氯气。

氯气的化学性质强非金属、强氧化剂。

除O2、N2、C和稀有气体外,氯气与其它元素几乎都能直接化合为氯化物,且常将变价元素氧化为高或较高价态,如与Cu、Fe等反应。

能与许多还原性化合物反应将其中低价态元素氧化,如与NaBr、 NaI、Na2S反应置换出Br2、I2、S;与NH3反应氧化出N2。

与水或碱发生Cl2+H2O HCl+HClO,HClO的强氧化性使氯水和湿氯气有漂白性。

与冷的碱溶液反应以生成氯化物和次氯酸盐为主,在热的碱溶液中则有氯酸盐生成。

氯水的有关反应则为:与碱反应同氯气;对H2S,则稀氯水以氧化出硫沉淀为主,浓氯水与H2S反应看不到沉则氯水中的HCl起重要作用有H2放出;与AgNO3溶液也属于其中Cl-的反应,生成白色的AgCl 沉淀。

若要从氯水获得较浓的HClO溶液,则可加入Ca-CO3粉,因H2CO3比盐酸弱又比HClO强,而CaCO3只与盐酸反应,使氯水中的化学平衡向生成HClO的方向移动。

氯水的漂白性、见光分解出O2以及使醛溶液等氧化皆与其中的HClO有关。

氯气的用途重要化工原料。

盐酸、漂白粉以及制造药物(如氯胺T等)和农药;在生产塑料聚氯乙烯、合成纤维氯纶、合成橡胶氯丁橡胶等合成材料时也需用多量氯气。

氯气液化后压入钢瓶常供纸浆漂白、纺织品漂白、自来水消毒杀菌、制次氯酸钠、从卤水中提炼溴和碘次氯酸和漂白粉HClO,仅存于水溶液中,为强氧化性的弱酸(比H2CO3弱)。

不稳定,见光分解为HCl与O2。

能漂白有色有机物(色素被氧化而褪色)。

漂白粉为白色粉末,是Ca(ClO)2与CaCl2的混合物。

用于漂白时,因CO2或HCl等酸性物质作用使Ca(ClO)2转化为HClO而起漂白作用:Ca(ClO)2+H2O+CO2CaCO3↓+2HClOCa(ClO)2+2HCl(极稀)CaCl2+2HClO遇浓盐酸则生成氯气Ca(ClO)2+4HCl(浓)CaCl2+2H2O+Cl2↑也可用此法制Cl2或测其中的“有效氯”。

一般有效氯约35%,有效成分是Ca(ClO)2,用为廉价的有效的漂白剂和消毒剂。

工业上用氯气与熟石灰反应制得,保存时应密闭以防吸湿和吸入CO2而失效。

氯化氢:无色有刺激性气味的气体。

在空气中发白雾,溶于乙醇、乙醚,极易溶于水。

实验室中用水吸收时不得把导管口伸入水下,而要在导管口连接倒放的漏斗,使其边缘紧贴水面以利吸收并防止倒吸。

若Cl2中混入HCl则可用少量水或饱和食盐水洗气以除去溶解度甚大的HCl。

其水溶液叫盐酸,常用的浓盐酸密度为l.18~l.19克/厘米3(含HCl36~38%的溶液)相当于12摩/升左右。

浓盐酸是挥发性强酸,加热蒸发时则HCl逸出得比水多,致使浓度下降,至20%即不再下降,成为“恒沸点溶液”。

盐酸具有酸的通性,其酸根Cl-有还原性,为非氧化性酸。

氯化钠:NaCl,在水中的溶解度随温度变化较小。

将热饱和NaNO3与KCl溶液混合,则溶液中大部分Na+和Cl-会形成NaCl晶体析出,食盐用为调味剂、腌渍食品、制造氯气、烧碱、盐酸、纯碱、次氯酸钠、金属钠等,精制的0.9%NaCl水溶液(精制NaCl9克溶于l升无菌注射用水中按药典要求配制),即医疗用的生理食盐水。

自然界食盐主要存在于海水,盐湖、盐矿、盐井中,可晒海水或采矿获得。

氟F2为淡黄色气体,是最活泼的非金属,有极强的氧化性,遇水或氨气发生剧烈反应有HF、O2或N2生成;与许多有机物也发生反应。

F2能从卤化物中置换出Cl2、Br2、I2,但对卤化物水溶液则对水反应生成O2和HF。

F-还原性极弱,几乎没有化学药品能将它氧化。

溴:元素符号Br,溴单质Br2,为深棕色液体,不断挥发出棕红色刺激性气味的Br2蒸气。

易溶于苯、CCl4。

对橡胶腐蚀严重,液溴必须保存在密闭玻璃塞瓶里,有时为防止挥发可加少许水,使表面形成薄层“水封”。

溴水呈棕黄至橙色,因反应使溴水褪色的常见的物质有NaOH、NaCO3、SO2、应但生成的I-溶解可使溶液颜色转深。

有机溶剂能萃取Br2使有机溶剂层颜色变深呈棕红或橙红色。

碘:元素符号I,紫黑色晶体,它易于挥发、升华,这个性质可用来提纯碘。

微溶于水呈浅褐色,易溶于KI溶液或酒精中显棕褐色。

甚易溶于苯、CCl4、CS2等有机溶剂中呈紫色。

据此可用苯或CCl4从水溶液里萃取碘或检验碘的存在。

游离态I2的非金属性和氧化性均比卤素中的F2、Cl2、Br2弱。

它与金属或非金属的反应一般比Cl2、Br2、F2弱,如难与H2化合,与Fe仅生成FeI2。

溶于碱有碘化物、碘酸盐生成(歧化)。

与淀粉于55℃以下显蓝色,是I2的特征反应之一。

用KI淀粉试纸检验Cl2等即根据2I→I2,随即与淀粉发生显色反应。

此试纸遇Br2、O3、NO2等都能变蓝,故不要用它区分Br2蒸气与NO2(可用水或AgNO3溶液)。

易被活泼卤素、O2、NO2、HNO3、Fe3+氧化。

故HI溶液不易存放,KI溶液也有时因析出微量I2而呈黄色。

AgBr,浅黄色晶体。

难溶于水和稀硝酸,易见光分解,用于制照像底片,感光纸等。

在眼镜玻璃中掺入AgBr微粒,在光照时分解出银粒变深,无光时Ag与周围的Br2化合为AgBr又变浅,这是变色镜的变色原理。

AgI,黄色晶体。

难溶于水、氨水或稀硝酸。

见光变色,最后变黑,感光作用比AgBr差。

用于制照像底片和感光纸,也用于人工降雨。

元素周期表中ⅦA族元素,简称卤素。

包括氟、氯、溴、碘、砹五种元素。

最外层电子数皆为7(具ns2np5结构),易得电子成-1价阴离子。

非金属性皆强于同周期的其它元素。

除氟为-1价外,其它卤元素皆有-1、+1、+3、+5、+7价。

其单质化学性质活泼,能与大多数金属和非金属直接化合,因与金属直接化合成盐,按“天生曰卤,人造曰盐”而得名“卤素”。

其中砹为放射性元素。

本族在自然界中无游离态,以化合态存在于卤化物和其它矿物中。

卤素单质具化学活泼性,最活泼的是氟,与水猛烈反应出O2,在加热的条件下,绝大多数金属能在氟中燃烧;也易从固态金属卤化物中置换出其它卤素,与H2在低温下发生爆炸式化合。

氯活泼性比氟小些。

与水反应缓慢生成HCl、HClO,与H2在光照下发生爆炸反应;与多数非金属(除稀有气体、C、O2等)化合成共价化合物,与饱和烃发生取代,与不饱和烃作用发生加成反应,与多数金属反应,大部分有燃烧现象。

溴与氯相似,但活泼性比氯稍弱,与H2、金属、非金属反应没有氯那样猛烈,与水反应的程度比氯小,在日光中HBrO也分解出O2。

碘的活泼性比溴弱,也发生上述反应,与水几乎不发生化学反应,可氧化S2-,遇淀粉变蓝(55℃以下)。

卤族元素单质、化合物的相似性和递变性游离态皆为双原子分子,固态时皆为分子晶体。

皆有颜色,按原子序数增大顺序(下同)颜色按黄、黄绿、深棕红、紫黑、黑色逐渐加深。

熔沸点皆不高,仍呈由低到高的趋势。

由难液化气体至易液化气体,再至易挥发液体,至碘、砹为固体。

单质的密度不算大,有由小到大的递变。

对水的溶解性则呈依次减弱的趋向。

卤单质皆为强或较强非金属,化性活泼,氧化性显著,随原子序数增大而活动性依次减弱。

皆与氢气直接化合成易溶于水的气态氢化物,化合力渐弱;与金属直接化合成盐。

皆与水反应除F 2与水置换出氧外,其它皆发生歧化反应,但与水作用的程度依次递减。

皆与碱反应除F 2特殊外,其它皆产生卤化物与卤酸盐或次卤酸盐。

总趋势为非金属活动性由强而弱,氧化性也由强到弱。

卤素的氢化物皆为无色气体皆有刺激性气味,于湿空气中发白雾。

极易溶于水,水浴液为氢卤酸,依卤素的原子序加大(下同)酸性渐强(HF 为弱酸,其它为强酸)。

氢化物皆不能在空气中点燃,稳定性由强而弱,至HI 等即极难于保存。

卤阴离子皆具有还原性,但F -极弱,几乎没有任何化学药品能将其氧化,以后则依次还原性增强,如HCl 中Cl -能被MnO 2等氧化但浓H 2SO 4不与其作用,Br -则浓H 2SO 4可将其氧化,I -则浓H 2SO 4能将其迅速全部氧化。

卤素的银盐除AgF 为可溶外,其它皆难容于水,且溶解性递减,颜色渐深。

硫的物理性质黄色松脆固体。

熔、沸点不高,硬度不大。

难溶于水,略溶于酒精、乙醚,易溶于二硫化碳、苯、四氯化碳。

据此分离黑火药成分(KNO 3、C 、S)时可先用CS 2溶去硫,再用水溶去KNO 3,剩余物为炭粉。

硫的化学性质主要有-2、+2、+4、+6价。

一单质硫为0价,属于中间价态。

既可表现氧化性也能表现出还原性,但以氧化性为主。

当其作为较弱的氧化剂时,常见的反应有,与H 2加热生成H 2S ;与金属反应生成硫化物,且化合时常比与O 2反应容易,如与Na 共研发生爆炸、与Al 共热剧烈反应生成Al 2S 3、与Fe 加热伴有燃烧现象生成低价铁的硫化物FeS 、与Cu 燃烧生成低价铜的硫化物Cu 2S 、与Hg 常温即生成黑色HgS 、与Ag 共热生成黑色Ag 2S(而O 2不与Ag 反应,也不与Cu 发生燃烧反应,与Hg 化合极缓)。

与C 在高温生成CS 2。

;与热浓H 2SO 4或浓HNO 3可被氧化分别生成SO 2或H 2SO 4。

与碱共热发生歧化反应:1/3molS 被氧化,2/3molS 被还原。

二氧化硫SO 2,无色有刺激性气味的气体。

易液化,曾用为致冷剂。

易溶于水(约1∶40)。

SO 2中的S 为中间价态,通常反应中呈还原性,如与O 2在催化剂和加热条件下生成SO 3、与N02生成SO 3和NO 、与氯水或溴水反应生成H 2SO 4和对应的氢卤酸。

遇强还原剂则可显氧化性。

如与H 2S 则生成H 2O 与S 。

有水时SO 2能使某些有机色素与其本身结合变为无色,即SO 2具漂白性。

但久放或日晒、加热颜色会复现。

其水溶液为亚硫酸,属于中强酸,仅存于水溶液中。

与碱反应生成对应的亚硫酸盐。

SO 2用为漂白剂、精制食油、冷冻剂、制亚硫酸盐等。

实验室常用新开封的Na 2SO 3与H 2SO 4制取,工业上可燃硫或煅烧黄铁矿制取。