双萤光素酶报告基因的应用,常见载体及案例简介

- 格式:docx

- 大小:519.17 KB

- 文档页数:4

双荧光素酶报告基因引言。

双荧光素酶报告基因是一种常用的生物标记物,用于研究基因表达和调控。

它具有高灵敏度、快速检测和定量分析等优点,因此在生物医学研究和药物开发领域得到了广泛应用。

本文将从双荧光素酶报告基因的原理、应用和未来发展等方面进行综述,以期为相关研究提供参考。

一、双荧光素酶报告基因的原理。

双荧光素酶报告基因是一种能够产生荧光信号的基因,它通常由双荧光素酶(Dual-Luciferase)和报告基因组成。

双荧光素酶包括火榴石荧光素酶(Renilla luciferase)和荧光素酶(Firefly luciferase),它们分别与不同的底物反应产生荧光信号。

报告基因则是研究对象的基因序列,它与双荧光素酶组成一个转录单元,用于研究基因表达水平和调控机制。

双荧光素酶报告基因的原理是利用荧光素酶和火榴石荧光素酶分别与其底物反应产生荧光信号,通过检测这两种荧光信号的强度来分析报告基因的表达水平。

这种双荧光素酶系统具有高灵敏度和宽线性范围,能够准确测定低至飞阿尔茨海默病荧光素酶单位的荧光信号。

二、双荧光素酶报告基因的应用。

1. 基因表达调控研究。

双荧光素酶报告基因广泛应用于基因表达调控研究中,可以通过构建报告基因的启动子激活元件来分析转录因子的结合位点和调控机制。

研究人员可以利用双荧光素酶报告基因系统来研究基因的转录调控网络,揭示基因表达的调控机制。

2. 药物筛选和毒性评价。

双荧光素酶报告基因系统在药物筛选和毒性评价方面也有广泛应用。

研究人员可以利用该系统来筛选具有调控作用的化合物,评估药物的毒性和副作用,为药物研发提供重要参考。

3. 细胞信号转导研究。

双荧光素酶报告基因系统还可以用于细胞信号转导研究,通过构建信号通路相关基因的报告基因来分析细胞信号传导的机制和调控网络,为疾病治疗和药物开发提供理论基础。

4. 生物传感器开发。

双荧光素酶报告基因系统还可以应用于生物传感器的开发,通过构建特定的报告基因来实现对特定生物分子的高灵敏度检测,为环境监测和生物医学诊断提供新的手段。

双荧光素酶报告双荧光素酶(Dual-Luciferase Reporter Assay,简称DLRA)是一种用于测定基因表达调控和信号传导通路的活性的常用技术。

该技术利用双荧光素酶作为报告基因和内参基因,通过测定荧光素酶和Renilla荧光素酶的活性来研究基因的转录调控和信号通路的激活情况。

本文将介绍双荧光素酶报告的原理、操作步骤和应用范围。

1. 原理。

双荧光素酶报告利用荧光素酶和Renilla荧光素酶两种荧光素酶来进行测定。

荧光素酶作为报告基因,其活性与目标基因的启动子活性相关;Renilla荧光素酶作为内参基因,用来校正转染效率和细胞数量的变化。

通过测定这两种荧光素酶的活性,可以准确地反映目标基因的表达水平和信号通路的活化程度。

2. 操作步骤。

(1)将感兴趣的启动子区域克隆到荧光素酶和Renilla荧光素酶的报告载体中;(2)将构建好的报告载体转染到目标细胞中;(3)收集转染后的细胞,裂解细胞膜,使荧光素酶和Renilla荧光素酶释放到细胞内液中;(4)加入相应的底物,测定荧光素酶和Renilla荧光素酶的活性;(5)计算荧光素酶活性与Renilla荧光素酶活性的比值,得到目标基因的表达水平和信号通路的激活程度。

3. 应用范围。

双荧光素酶报告技术在基因表达调控、信号传导通路和药物筛选等领域有着广泛的应用。

通过该技术,可以研究基因启动子的活性、转录因子的结合情况,以及信号通路蛋白的激活状态。

此外,双荧光素酶报告技术还可以用于筛选调控基因表达的化合物,为药物研发提供重要参考。

总之,双荧光素酶报告技术是一种简便、灵敏和可靠的基因表达调控和信号传导通路活性测定方法,具有广泛的应用前景。

通过对该技术的深入了解和熟练掌握,可以为科研工作和药物研发提供有力的支持。

双荧光素酶报告基因双荧光素酶报告基因及其应用双荧光素酶报告基因是一种经常用于生物学研究中的功能基因,它在研究细胞内转录调控、蛋白质相互作用、酶活性等方面具有广泛的应用。

本文将介绍双荧光素酶报告基因的特点、原理以及其在生物学研究中的应用。

首先,我们来了解一下双荧光素酶报告基因的特点。

双荧光素酶报告基因是通过核酸序列工程手段将双荧光素酶基因(Luciferase)与报告基因的表达序列融合而成。

这种融合基因可以在转染至细胞后,通过测定荧光素酶的活性来间接反映报告基因的表达水平。

双荧光素酶报告基因具有高灵敏度、高稳定性和广泛的线性范围等特点,使其成为现代生物学研究中非常重要的工具。

其次,我们来介绍一下双荧光素酶报告基因的原理。

双荧光素酶报告基因的原理基于荧光素酶的催化反应。

荧光素酶是一类酶,它在存在特定底物(如荧光素)和辅因子(如ATP和Mg2+)的情况下,可以催化荧光素氧化产生光。

荧光素酶报告基因利用这种酶催化反应的特性,将荧光素酶与报告基因融合,使得报告基因的表达水平可以通过测定荧光素酶的活性来间接确定。

双荧光素酶报告基因在生物学研究中有许多应用。

首先,它常被用于研究基因的转录调控。

研究人员可以将感兴趣的启动子区域与双荧光素酶报告基因融合,通过测定荧光素酶的活性来评估该启动子区域的转录活性。

这种方法可以帮助我们了解基因的调控机制以及某些转录因子的作用。

其次,双荧光素酶报告基因也可以用于研究蛋白质的相互作用。

研究人员可以将目标蛋白与双荧光素酶报告基因的不同片段融合,通过测定荧光素酶的活性来评估蛋白质相互作用的强度和稳定性。

这种方法可以帮助我们了解蛋白质的功能以及蛋白质网络的调控机制。

另外,双荧光素酶报告基因还可以被用于研究酶活性和信号传导通路。

比如,在药物筛选中,可以将双荧光素酶报告基因与药物靶点融合,通过测定荧光素酶的活性来评估药物对靶点的抑制效果。

这种方法可以帮助我们筛选出有效的药物并研究其作用机制。

第1篇摘要:双荧光素酶报告系统(Dual Luciferase Reporter Assays, DLRA)是一种广泛应用于生物科学研究中的细胞功能检测技术。

通过分析荧光素酶的活性,可以评估细胞内信号通路的激活情况,从而研究基因表达调控、细胞增殖、细胞凋亡等多种生物学过程。

本文将对双荧光素酶报告数据分析的方法、注意事项以及结果解读进行详细阐述。

一、引言双荧光素酶报告系统是一种基于荧光素酶活性的细胞功能检测技术,具有灵敏度高、特异性强、操作简便等优点。

荧光素酶是一种在细胞内自然存在的酶,能够将荧光素底物催化生成荧光物质。

在双荧光素酶报告系统中,通常使用两种荧光素酶:萤火虫荧光素酶(Firefly Luciferase, FL)和海肾荧光素酶(Renilla Luciferase, RL)。

FL的荧光强度通常作为报告基因的活性,而RL的荧光强度则作为内参基因,用于校正实验误差和细胞活力。

二、实验原理双荧光素酶报告系统的基本原理是:将目的基因与荧光素酶基因(FL或RL)的启动子连接,构建报告基因质粒。

将报告基因质粒转染到细胞中,细胞内荧光素酶的活性与目的基因的表达水平成正比。

通过检测细胞内两种荧光素酶的荧光强度,可以评估目的基因的表达水平。

三、实验方法1. 构建报告基因质粒(1)设计荧光素酶基因(FL或RL)的启动子序列,并与目的基因序列连接。

(2)将连接好的基因序列克隆到载体质粒中,构建报告基因质粒。

2. 细胞培养与转染(1)培养细胞至对数生长期。

(2)用脂质体或电穿孔等方法将报告基因质粒转染到细胞中。

3. 荧光素酶活性检测(1)收集转染后的细胞,用荧光素酶底物进行孵育。

(2)使用荧光光度计检测细胞内FL和RL的荧光强度。

4. 数据分析(1)计算FL和RL的相对荧光强度(RFU)。

(2)计算目的基因的表达水平(FL/Rlu)。

四、数据分析方法1. 相对荧光强度(RFU)计算RFU = 荧光强度 / 标准曲线斜率2. 目的基因表达水平计算目的基因表达水平 = FL/Rlu其中,FL为FL的相对荧光强度,Rlu为RL的相对荧光强度。

双荧光素酶报告实验案例一、实验背景。

想象一下,我们有一个超级神秘的基因A,科学家们都在猜测这个基因A可能会被另外一个基因B调控,但是一直没有确凿的证据。

这就像在黑暗中摸索,知道有东西在那里,但是看不清楚。

所以呢,我们就打算用双荧光素酶报告实验这个厉害的工具来揭开真相。

二、实验准备。

1. 构建报告质粒。

我们要构建两种报告质粒。

一种是把基因A的启动子区域(这个启动子就像是基因A的开关,控制着基因A什么时候工作)克隆到一个含有萤火虫荧光素酶基因(F Luc)的载体上。

这个萤火虫荧光素酶呢,就像是一个小信号灯,它发光的强度能告诉我们基因A启动子的活性有多强。

另一种报告质粒呢,是含有海肾荧光素酶基因(R Luc)的对照质粒。

这个海肾荧光素酶就像是一个小助手,它的作用是给我们一个稳定的参考信号,就像一个不变的灯塔,这样我们就可以根据它来比较其他信号的变化。

2. 细胞准备。

我们选择了一种合适的细胞系,比如说人类的细胞系HEK293细胞。

这些细胞就像是一个个小小的房子,我们要把构建好的质粒送进这些小房子里。

在把质粒送进去之前,得先把细胞养得壮壮的,就像照顾小宠物一样,给它们合适的温度(37°C)、湿度和营养丰富的培养基,让它们开开心心地生长。

三、实验过程。

1. 转染细胞。

我们用一种转染试剂(就像是一个小快递员)把构建好的两种质粒(含有基因A 启动子 F Luc的质粒和含有R Luc的对照质粒)一起送进HEK293细胞这个小房子里。

这里面就有个小技巧啦,如果转染的效率不高,那就像快递没送到一样,后面的实验结果可就不准了。

然后把转染后的细胞分成两组,一组是实验组,一组是对照组。

在实验组的细胞里,我们还要再把基因B这个可能的调控因子送进去,就像是在这个小房子里加入一个新的成员,看看它会对原来的居民(基因A启动子和荧光素酶)有什么影响。

2. 培养和检测。

转染后的细胞继续在培养箱里快乐地生长一段时间,这个时间就像等待种子发芽一样,要恰到好处。

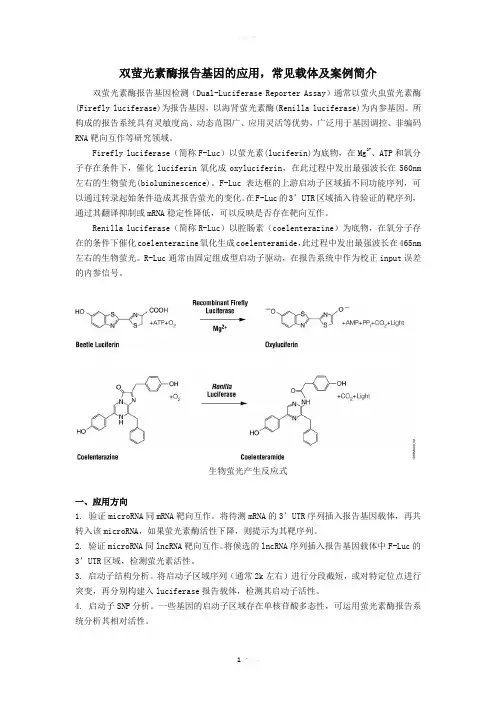

双萤光素酶报告基因的应用,常见载体及案例简介双萤光素酶报告基因检测(Dual-Luciferase Reporter Assay)通常以萤火虫萤光素酶(Firefly luciferase)为报告基因,以海肾萤光素酶(Renilla luciferase)为内参基因。

所构成的报告系统具有灵敏度高、动态范围广、应用灵活等优势,广泛用于基因调控、非编码RNA靶向互作等研究领域。

Firefly luciferase(简称F-Luc)以萤光素(luciferin)为底物,在Mg2+、ATP和氧分子存在条件下,催化luciferin氧化成oxyluciferin,在此过程中发出最强波长在560nm 左右的生物萤光(bioluminescence)。

F-Luc表达框的上游启动子区域插不同功能序列,可以通过转录起始条件造成其报告萤光的变化。

在F-Luc的3’UTR区域插入待验证的靶序列,通过其翻译抑制或mRNA稳定性降低,可以反映是否存在靶向互作。

Renilla luciferase(简称R-Luc)以腔肠素(coelenterazine)为底物,在氧分子存在的条件下催化coelenterazine氧化生成coelenteramide,此过程中发出最强波长在465nm 左右的生物萤光。

R-Luc通常由固定组成型启动子驱动,在报告系统中作为校正input误差的内参信号。

生物萤光产生反应式一、应用方向1. 验证microRNA同mRNA靶向互作。

将待测mRNA的3’UTR序列插入报告基因载体,再共转入该microRNA,如果萤光素酶活性下降,则提示为其靶序列。

2. 验证microRNA同lncRNA靶向互作。

将候选的lncRNA序列插入报告基因载体中F-Luc的3’UTR区域,检测萤光素活性。

3. 启动子结构分析。

将启动子区域序列(通常2k左右)进行分段截短,或对特定位点进行突变,再分别构建入luciferase报告载体,检测其启动子活性。

双荧光素酶报告基因双荧光素酶(dual-luciferase)报告基因是一种常用的生物学工具,广泛应用于生物荧光信号的定量检测。

它可以帮助科研人员更准确地研究细胞的生物过程,如基因表达调控、蛋白质相互作用等。

本文将介绍双荧光素酶报告基因的原理、应用以及未来的发展方向。

双荧光素酶报告基因的原理基于荧光素酶(luciferase)的发光反应。

荧光素酶分为火焰荧光素酶(firefly luciferase,FLuc)和海蟑螂荧光素酶(Renilla luciferase,RLuc)两种。

FLuc是一种生物体内广泛存在的酶,能将底物D-荧光素磷酸酯(D-luciferin)氧化为产生黄绿色的荧光。

而RLuc则能将底物深海蟑螂荧光素酯(coelenterazine)氧化为产生蓝绿色的荧光。

双荧光素酶报告基因的主要用途是测定基因表达的活性。

在实验中,研究者将希望研究的基因启动子区域与荧光素酶报告基因FLuc或RLuc相连构建成转染载体。

接着,将该转染载体与内参基因载体同时转染至细胞中。

内参基因载体中含有RLuc基因,用于校正实验中的转染效率和细胞数的变化。

转染后,利用荧光素底物对FLuc和RLuc进行反应,测定二者的荧光强度。

通过确定FLuc和RLuc荧光强度的比值,可以消除转染效率和细胞数的影响,准确反映基因表达活性的变化。

双荧光素酶报告基因在生命科学中有着广泛的应用。

首先,在基因表达调控的研究中,双荧光素酶报告基因可以帮助研究者分析不同启动子的活性,揭示基因调控网络的机制。

此外,它还可以用于研究RNA干扰(RNAi)技术的效果,评估基因沉默的程度。

其次,双荧光素酶报告基因也被广泛应用于研究蛋白质相互作用。

通过将FLuc和RLuc融合到感兴趣的蛋白质上,可以实时监测蛋白质相互作用的强弱和时空分布。

此外,双荧光素酶报告基因还可以用于筛选药物分子,评估其对某一特定信号通路的影响。

未来,双荧光素酶报告基因技术还有许多发展方向。

双荧光素酶报告基因和单荧光素酶报告基因引言生物荧光素酶报告基因是生物学研究中常用的工具,它们能够通过发出荧光信号来标记或检测特定的生物分子或细胞过程。

在这两种报告基因中,双荧光素酶报告基因和单荧光素酶报告基因是最常见和广泛应用的两种类型。

本文将介绍它们的原理、应用以及优缺点。

一、双荧光素酶报告基因1. 原理双荧光素酶报告基因是由荧光素酶A和荧光素酶B两个组成部分构成的。

在双荧光素酶基因表达系统中,荧光素酶A底物荧光素D与荧光素酶A结合后发出绿色荧光,荧光素酶B底物荧光素E与荧光素酶B结合后发出红色荧光。

通过分别检测绿色和红色荧光信号的强度,可以定量评估双荧光素酶报告基因的表达水平。

2. 应用双荧光素酶报告基因广泛应用于基因表达分析、蛋白质相互作用研究、药物筛选等领域。

例如,在基因表达分析中,可以将双荧光素酶报告基因与感兴趣的基因启动子连接,通过检测绿色和红色荧光信号的强度来评估该基因的转录水平。

此外,双荧光素酶报告基因还可以用于研究蛋白质相互作用、信号通路的调控等。

3. 优缺点双荧光素酶报告基因具有灵敏度高、信号稳定等优点。

由于使用两个不同的荧光素酶底物,可以同时检测两个不同的报告基因,从而提高实验的可靠性。

然而,双荧光素酶报告基因也存在一些缺点,如对荧光底物的选择有一定的要求,且荧光素酶A和荧光素酶B的表达水平需要平衡,否则可能导致荧光信号的偏差。

二、单荧光素酶报告基因1. 原理单荧光素酶报告基因是由荧光素酶C组成的。

在单荧光素酶基因表达系统中,荧光素酶C底物荧光素与荧光素酶C结合后发出荧光。

通过检测荧光信号的强度,可以定量评估单荧光素酶报告基因的表达水平。

2. 应用单荧光素酶报告基因在生物学研究中也有广泛的应用。

它可以用于基因表达分析、蛋白质定位、细胞追踪等领域。

例如,在基因表达分析中,可以将单荧光素酶报告基因与感兴趣的基因启动子连接,通过检测荧光信号的强度来评估该基因的转录水平。

此外,单荧光素酶报告基因还可以用于研究蛋白质定位和细胞追踪等应用。

双荧光素酶内参载体解释说明以及概述1. 引言1.1 概述双荧光素酶内参载体是一种在生物研究领域中常用的技术工具,可以用来研究基因表达调控、细胞信号通路以及构建转基因动物模型等多个方面。

它通过将双荧光素酶基因与感兴趣基因或信号转导分子的编码序列融合,并将其置于一个特定的表达载体中,从而实现对目标分子的定量检测和表达分析。

1.2 文章结构本文将系统地介绍双荧光素酶内参载体的相关知识和应用。

首先,在“引言”部分我们将对该主题进行概述,并明确本文的目的和结构。

其次,在“双荧光素酶内参载体解释说明”的部分,我们将深入探讨双荧光素酶及内参基因和内参载体的概念,以及双荧光素酶内参载体在生物研究中的作用和优势。

随后,在“双荧光素酶内参载体的构建与表达”部分,我们将详细介绍该载体的构建步骤、双荧光素酶基因的选择与插入方法,以及内参载体的转染和表达效果评估。

接下来,在“双荧光素酶内参载体在生物研究中的应用案例分析”部分,我们将以实际案例为例,探讨其在基因调控、细胞信号通路和转基因动物模型研究等方面的应用。

最后,在“结论”部分,我们将总结双荧光素酶内参载体在生物研究中的重要性,并展望其未来发展方向。

1.3 目的本文旨在全面介绍双荧光素酶内参载体这一重要技术工具,并深入探讨其构建原理、应用案例以及未来发展方向。

通过阅读本文,读者将了解到双荧光素酶内参载体的基本概念和作用机制,掌握其构建与表达的技术要点,并了解到该技术在生物研究中的广泛应用领域和实际案例。

同时,本文也将为读者提供对未来双荧光素酶内参载体发展方向的思考和展望。

2. 双荧光素酶内参载体解释说明2.1 双荧光素酶介绍双荧光素酶(dual-luciferase)是一种广泛应用于生命科学研究中的报告基因工具。

它由火萤虫的共生菌落产生的两种不同的荧光素酶组成,分别是火萤虫荧光素酶(firefly luciferase,FLuc)和海洋浮游动物无刺胞荧光素酶(Renilla reniformis luciferase,RLuc)。

双荧光素酶基因法载体构建双荧光素酶基因法是一种常用的基因标记技术,可以在细胞或物种中标记特定基因,方便研究基因的表达和功能。

该技术将荧光素酶基因和荧光素酶底物相结合,并通过酶学反应产生强烈的荧光信号,从而实现基因标记和检测。

本文将介绍双荧光素酶基因法载体的构建方法。

1、材料双荧光素酶基因报告载体(pGL4.31)双荧光素酶基因调控元件载体(pGL4.32)限制酶EcoRI和XhoIT4连接酶琼脂糖PCR扩增产物模板PCR引物大肠杆菌DH5α感受态细胞2、方法1) 双荧光素酶基因报告载体(pGL4.31)的构建a、制备pGL4.31载体的线性质粒选取pGL4.31载体,使用限制酶EcoRI和XhoI对其进行酶切,并通过琼脂糖凝胶电泳纯化出所需大小的线性DNA片段。

b、连接荧光素酶基因将线性质粒与荧光素酶基因进行T4连接酶酶切和连接,构建成双荧光素酶基因报告载体。

a、PCR扩增产物的准备选择所需的基因调控元件序列作为PCR扩增产物的模板,设计一对前后引物,在PCR 反应条件下扩增所需大小的DNA片段。

a、验证载体的构建将构建好的双荧光素酶基因报告载体和基因调控元件载体进行测序验证,确定所构建载体序列的准确性。

将所构建好的载体转化到大肠杆菌DH5α感受态细胞中,进行筛选和扩增。

通过测序验证构建的载体与所需载体相符,符合要求的荧光素酶基因法载体已构建成功。

二、结论通过双荧光素酶基因法载体的构建,成功将荧光素酶基因和基因调控元件结合构建成标记组合载体,为后续研究基因表达和功能提供了多种方法和途径,有助于深入探究生物学领域的多项研究内容。

一、实验背景双荧光素酶报告基因检测实验是一种常用的分子生物学技术,用于研究基因表达调控、蛋白-DNA互作以及非编码RNA的靶向互作等生物学过程。

该实验利用荧光素酶的发光特性,通过检测荧光强度来评估目的基因或蛋白的表达水平以及与DNA的结合情况。

二、实验目的本实验旨在通过双荧光素酶报告基因检测技术,研究特定转录因子对目的基因的调控作用。

三、实验材料与试剂1. 细胞株:HEK293细胞2. 载体:pGL3基本载体(含萤火虫荧光素酶基因)、pCMV- Renilla荧光素酶载体(内参基因)3. 试剂:胎牛血清、DMEM培养基、转染试剂、荧光素酶底物、荧光素酶测定仪、DNA序列分析软件等四、实验方法1. 构建报告基因质粒:将目的基因的启动子序列克隆到pGL3基本载体中,构建报告基因质粒。

2. 细胞培养:将HEK293细胞接种于6孔板,待细胞贴壁后进行转染。

3. 转染:按照转染试剂说明书,将报告基因质粒和pCMV-Renilla荧光素酶载体共转染细胞。

4. 细胞培养:转染后继续培养细胞,收集细胞并进行裂解。

5. 荧光素酶活性检测:将裂解液加入荧光素酶底物,在荧光素酶测定仪上检测萤火虫荧光素酶和海肾荧光素酶的活性。

6. 数据分析:计算萤火虫荧光素酶活性与海肾荧光素酶活性的比值,分析特定转录因子对目的基因的调控作用。

五、实验结果1. 成功构建了报告基因质粒,并进行了转染。

2. 通过荧光素酶活性检测,获得了萤火虫荧光素酶和海肾荧光素酶的活性值。

3. 计算萤火虫荧光素酶活性与海肾荧光素酶活性的比值,分析了特定转录因子对目的基因的调控作用。

六、实验讨论本实验成功构建了报告基因质粒,并通过双荧光素酶报告基因检测技术,研究了特定转录因子对目的基因的调控作用。

实验结果表明,该转录因子能够显著提高目的基因的表达水平。

七、实验结论本实验通过双荧光素酶报告基因检测技术,成功研究了特定转录因子对目的基因的调控作用,为后续相关研究提供了实验依据。

双荧光素酶报告实验

双荧光素酶(Dual-Luciferase)报告实验是一种用于测量基因表达的实验方法。

该实验利用了两种荧光素酶(荧光素酶和内源性的绿色荧光素酶)共同测量了目标基因表达的水平。

首先,目标基因的启动子区域被克隆到一个双荧光素酶报告载体中。

这个载体包含了两个连续排列的荧光素酶基因(火鲱荧光素酶和绿色荧光素酶),它们分别与两个转录因子结合位点相连。

然后,将该载体转染至感兴趣的细胞系。

在转染完成后,细胞中的荧光素酶基因会受到内源性转录因子的调控,在细胞中产生感光信号。

测量过程中,首先在细胞中加入荧光素底物(D-luciferin),此时荧光素酶基因会催化荧光素底物产生化学反应,并产生光的信号。

测量这个信号能够反映目标基因的表达水平。

然后,再在细胞中加入另一种荧光素底物(Coelenterazine),这时绿色荧光素酶基因会催化荧光素底物产生光的反应,并产生一个不同的信号。

测量这个信号也能反映目标基因的表达水平。

通过测量两个不同的信号,实验者可以得到目标基因表达的水平情况。

实验者可以观察到火鲱荧光素酶信号和绿色荧光素酶信号的比例,从而分析目标基因是否正常表达或受到转录因子的调控。

双荧光素酶报告实验被广泛应用于基因表达、信号通路和转录因子研究等领域。

它具有灵敏度高、稳定性好和操作简便等特点,成为了研究基因调控机制的一种重要方法。

双荧光素酶报告基因测定法一、引言双荧光素酶(Dual-Luciferase)报告基因测定法是一种常用的非侵入性转录物分析方法,广泛应用于研究基因表达调控、信号传导途径和转录因子激活等生物学过程。

双荧光素酶测定法结合了荧光素酶的双荧光素酶报告基因和育像蛋白的内参基因,通过检测这两种酶的活性比例来分析目标基因的表达水平及其受到的调控影响。

本实验旨在介绍双荧光素酶报告基因测定法的原理、实验步骤和数据分析方法,以及其在科研实验中的应用。

二、原理双荧光素酶报告基因测定法基于两种荧光素酶的差异表达,分别是火萤酶(LUC)和荧光素酶(RLUC)。

在实验中,双荧光素酶质粒将目标基因的启动子或响应元件与火萤酶基因和荧光素酶基因进行融合,构建成双荧光素酶报告基因表达载体。

通过质粒转染或病毒载体介导的基因递送,将双荧光素酶报告基因载体导入细胞内,使其表达成片段性。

当目标基因的启动子或响应元件被激活,通过蛋白质结合、酶诱导或信号通路激活等途径,可导致火萤酶表达增加。

而荧光素酶则作为内参基因,保持其在不受影响的状态下稳定表达。

在此情况下,通过双荧光素酶酶活体系检测细胞总表达情况下火萤酶和荧光素酶的活性比例,从而间接反映出目标基因的表达水平及受到的调控影响。

三、实验步骤(1)细胞培养和质粒转染细胞培养:选择适当的细胞系,并按照细胞培养的常规方法进行培养和传代。

质粒转染:将双荧光素酶报告基因表达载体转染至培养好的细胞中。

一般可采用化学方法如聚乙烯亚胺转染、磷酸钙法转染或电穿孔法转染等。

(2)激活实验将细胞转染后,配置相应的实验处理组和对照组。

对照组可以设置为空缺转染、阴性对照和阳性对照等。

实验处理:对照组和处理组分别按照实验方案进行处理。

如添加激活剂、抑制剂、基因过表达、RNA干扰等。

培养时间:培养细胞至接近稳态,通常培养时间为24-48h。

(3)细胞裂解和双荧光素酶活性检测裂解细胞:用裂解缓冲液加入到细胞培养瓶内,彻底裂解细胞并悬匀。

双萤光素酶报告基因的应用,常见载体及案例简介双萤光素酶报告基因检测(Dual-Luciferase Reporter Assay)通常以萤火虫萤光素酶(Firefly luciferase)为报告基因,以海肾萤光素酶(Renilla luciferase)为内参基因。

所构成的报告系统具有灵敏度高、动态范围广、应用灵活等优势,广泛用于基因调控、非编码RNA靶向互作等研究领域。

Firefly luciferase(简称F-Luc)以萤光素(luciferin)为底物,在Mg2+、ATP和氧分子存在条件下,催化luciferin氧化成oxyluciferin,在此过程中发出最强波长在560nm 左右的生物萤光(bioluminescence)。

F-Luc表达框的上游启动子区域插不同功能序列,可以通过转录起始条件造成其报告萤光的变化。

在F-Luc的3’UTR区域插入待验证的靶序列,通过其翻译抑制或mRNA稳定性降低,可以反映是否存在靶向互作。

Renilla luciferase(简称R-Luc)以腔肠素(coelenterazine)为底物,在氧分子存在的条件下催化coelenterazine氧化生成coelenteramide,此过程中发出最强波长在465nm 左右的生物萤光。

R-Luc通常由固定组成型启动子驱动,在报告系统中作为校正input误差的内参信号。

生物萤光产生反应式

一、应用方向

1. 验证microRNA同mRNA靶向互作。

将待测mRNA的3’UTR序列插入报告基因载体,再共转入该microRNA,如果萤光素酶活性下降,则提示为其靶序列。

2. 验证microRNA同lncRNA靶向互作。

将候选的lncRNA序列插入报告基因载体中F-Luc的3’UTR区域,检测萤光素活性。

3. 启动子结构分析。

将启动子区域序列(通常2k左右)进行分段截短,或对特定位点进行突变,再分别构建入luciferase报告载体,检测其启动子活性。

4. 启动子SNP分析。

一些基因的启动子区域存在单核苷酸多态性,可运用萤光素酶报告系统分析其相对活性。

5. 验证特定转录因子同其调控序列的作用。

将该序列(通常为启动子区域)插入报告基因载体,同时在实验细胞中共转过表达该转录因子,可分析转录因子过表达是否提高萤光素酶活性。

6. 可以分析信号通路是否激活。

将该信号通路的下游响应原件序列构建入报告基因载体,在不同上游信号条件下,萤光素酶活性代表了通路的下游响应。

例如,在GPCR研究中,将cAMP response element(CRE)载入报告基因载体,构建稳定表达细胞株后,可以用于分析GPCR的激活与抑制剂筛选。

又如,将HIF1α的响应原件hypoxia-responsive element (HRE)插入luciferase报告载体构建稳转细胞株,可以用于低氧相关通路的研究。

二、常用萤光素酶报告基因载体

pGL3-Basic

pRL-TK

pmirGLO

三、经典案例

案例一

题目:Long non-coding RNA linc00673 regulatednon-small cell lung cancer proliferation,migration, invasion and epithelialmesenchymal transition by spongingmiR-150-5p

期刊:Molecular Cancer

小结:验证linc00673具有miR-150-5p的靶向结合位点。

将linc00673包括预测结合位点的序列克隆到pmirGLO- linc00673-WT,同时构建靶位点突变的pmirGLO- linc00673-MUT,分别共转miR-150-5p mimics及NC mimics,结果显示miR-150-5p转染组的相对荧光值降低,提示存在靶向结合。

图:RNA与质粒共转染293T,24h后双萤光素酶检测

案例二

题目:SOX9 indirectly regulates CEACAM1 expression and immuneresistance in melanoma cells

期刊:Oncotarget

小结:验证SOX9对于CEACAM1的转录调控作用。

分别使用了两种黑色素瘤细胞526mel和624mel,对CEACAM1的启动子区域分别选择了600bp-200bp的截短片段,共转染过表达SOX9,显示SOX9能够抑制CEACAM1启动子的转录。

图:截短的pCEACAM1进行双萤光素酶检测。