北京明清三海共21页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.18 MB

- 文档页数:21

北方的水乡-什刹海作者:酒店预订达人()什刹海也写作“十刹海”,四周原有十座佛寺,故有此称。

元代名海子,为一宽而长的水面,明初缩小,后逐渐形成西海﹑后海﹑前海,三海水道相通。

自清代起就成为游乐消夏之所。

三海碧波荡漾,岸边垂柳毵毵,远山秀色如黛,风光绮丽,为燕京胜景之一。

什刹海是京城内老北京风貌保存最完好的地方,周围有许多的王府和花园,如保存最好的恭亲王府、醇亲王府等,这一带也是原老北京主要的商业活动区。

宋庆龄故居、郭沫若故居也在什刹海旁边,什刹海边的柳荫街曾住过十大元帅中的三位。

依托六海水系,湖岸的垂柳、水中的荷花等成为什刹海颇具特色的自然景观。

著名的《帝京景物略》中则以“西湖春,秦淮夏,洞庭秋”来赞美什刹海的神韵。

什刹海景区风光秀丽,被誉为“北方的水乡”,是古都之源、文化之源,是民众休闲、感受历史、享受时尚的胜地。

元朝曾依托这一片水域在东岸确定了都城建设的中轴线,什刹海始成为元、明、清三代城市规划和水系的核心。

历经数百年的发展,什刹海积淀了上至皇亲国戚、士大夫下至普通百姓的深厚的各阶层文化。

这里的胡同和四合院组成了老北京的风俗文化,组成了老北京的历史,沿着什刹海迤逦的河沿四周,形成了不规则但密如织网的网状胡同,这些胡同依势而建,自然天成。

今天,这里仍旧保存着十分难得的自然景观和人文胜迹交相辉映的历史风貌,宋庆龄故居、郭沫若故居、恭王府花园、广化寺、火神庙、钟鼓楼和银锭桥等古迹宛如一颗颗明珠,将什刹海点缀地美丽灿烂。

在美丽的什刹海景区内,您可以乘坐三轮车游览老北京的胡同、古迹;可以乘坐橹船观赏迷人的三海风光;可以骑上双人自行车细细品味这里的文化。

什刹海夏天可以划船,冬天可以滑冰。

1949年新中国成立后,北京市政府对什刹海进行了清淤工作,又在岸边上建立了水泥栏杆。

1992年北京市政府将其定为历史文化风景区。

在2000年批准的北京25片历史文化保护区中,什刹海地区面积是最大的。

什刹海周围有许多古代王府和花园,如保存最好的恭亲王府、醇亲王府等,这一带也是原老北京主要的商业活动区。

二、明清皇家园林实例1、北京明清宫殿——西苑(三海)明代西苑是在元代太液池的基础上加以发展而成的。

元代太液池只有北海和中海两部分,明代又开凿南海,于是形成了中、南、北三海,清代在三海中进一步兴建。

由于三海紧靠宫殿,景物优美,所以成为帝王居住、游憩、处理政务等的重要场所。

清代帝王在城内居住时,常在西苑召见大臣,处理国政,宴会王公卿士,接见外蕃,召见与慰劳出征将帅,武科校技等,都在南海惇叙殿、涵元殿、瀛台、紫光阁等举行,冬天还在西苑举行“冰嬉”。

紫禁城皇宫殿宇的庄严与三海的自然条件,生动地形成对比,愈显得三海景色的幽美自然。

三海本身布局的成功之处主要把狭长的水面处理得毫无呆板,而是灵活生动,各有其姿态。

北海在三海中面积最大,形状不规则,琼华岛突出于水中,岛的面积较大,也相当高,用土堆成。

岛山选山石建殿宇,岛顶在元明时代原有广寒宫,是皇帝赐宴群臣的地方;清代顺治八年,在此改建成一座白色喇嘛塔,构成北海整个园林区的中心,对整个北海起到收敛凝聚的作用。

乾隆时,又在岛山添建了一些亭台楼阁,如悦心殿等建筑以及构山筑洞,并在岛北面修建了弧形长廊,使北海更加壮丽。

廊的中部有漪澜堂、远帆阁等建筑,使长廊不感平整呆板。

岛的石洞工程很大,艺术水平也相当高,好处是在山石间有堂榭房屋,房屋内又有山石掺合在一起,使人感到建筑是在自然之中,而自然又引进室内。

岛的美妙处,还因为有一座拱桥和岛南的团城作陪衬。

一座是全鳌玉炼桥,是北海和中南海的分界,用大理石砌成,共有九孔,在琼华岛与团城之间有一座永安桥,起着团城与琼华岛的联系作用,两桥之间巍然高耸的团城,上有承光殿(元代为仪天殿),另有亭树、山石、廊瓦等,登此顶可以俯瞰三海。

北海西岸建筑物很少,东岸看到一些土山与树木,北岸有几组宗教建筑,如西天、阚福寺等。

而整个布局中,重点是集中在琼华岛上,重点突出,主次分明。

中海是南海和北海联系过渡的狭长水面,两岸树木茂密,园林建筑较少,仅在东岸露出万寿殿一角和水中立一小亭,西岸也只露出紫光阁片段。

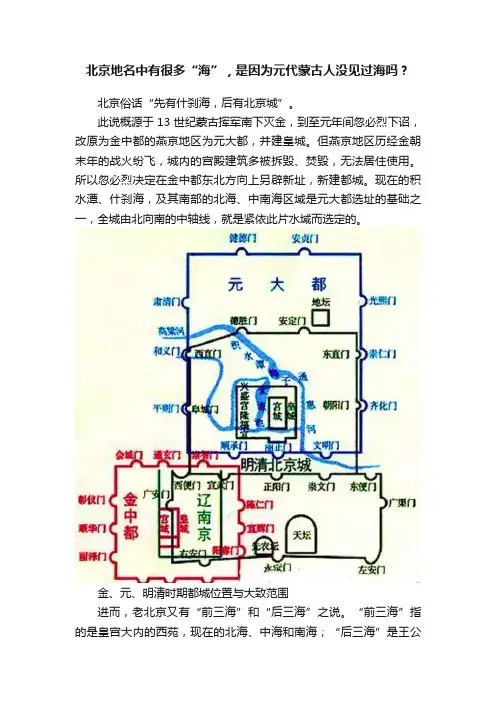

北京地名中有很多“海”,是因为元代蒙古人没见过海吗?北京俗话“先有什刹海,后有北京城”。

此说概源于13世纪蒙古挥军南下灭金,到至元年间忽必烈下诏,改原为金中都的燕京地区为元大都,并建皇城。

但燕京地区历经金朝末年的战火纷飞,城内的宫殿建筑多被拆毁、焚毁,无法居住使用。

所以忽必烈决定在金中都东北方向上另辟新址,新建都城。

现在的积水潭、什刹海,及其南部的北海、中南海区域是元大都选址的基础之一,全城由北向南的中轴线,就是紧依此片水域而选定的。

金、元、明清时期都城位置与大致范围进而,老北京又有“前三海”和“后三海”之说。

“前三海”指的是皇宫大内的西苑,现在的北海、中海和南海;“后三海”是王公贵族和庶民的生活区域,包括积水潭(西海)、后海和前海,也就是什刹海地区。

此区域景色优美丽人,民俗文化历史悠久,不仅是现代人们游玩观赏的标志性景点,也是古人们心中的秀美之地,明代历史地理小书《帝京景物略》就以“西湖春,秦淮夏,洞庭秋”来赞美“后三海”的韵味。

什刹海景色“海”虽美,但湖泊一般大的水域,为何会被称为海,难道是来自漠北高原“没见过大海”的蒙古人给起的名字吗?这一怀疑要是让忽必烈知道了,怕是他会“郁闷地要跳脚”。

元世祖忽必烈画像原因大致有二:其一,蒙古人是见过大海的。

如南宋祥兴二年(1279),宋朝军队和蒙古军队在崖山进行了大规模的海战,是古代中国少见的大海战(崖山位于今广东江门市新会区南部)。

再如1274年到1281年,元日之间发生了两次战争,元朝派军攻打日本,跨海登陆作战,出兵期间还遭遇了海上的大风暴,损失惨重。

宋元崖山海战示意图其二,现今北京湖泊的“海”名,本就不全是元时蒙古人给起的。

这具体得从元代的主要水域系统说起。

元代,大都的供水系统主要有二,一是高粱河—海子一线,是通惠河漕运系统的一部分。

另一条是金水河—太液池,构成了宫苑用水系统。

元大都皇城,西侧为太液池,北侧为海子先来看海子一线。

元代的“海子”,就是今日的积水潭、什刹海周边的水域,但是当时的水面可要比现今大的多多了。

什刹海①什刹海位于北海公园以北,总面积约为540万平方米,水面占34万平方米。

这片水域由前海、后海和西海组成。

西海又称积水潭,前海又海什刹海,这三海一般也统称什刹海。

三湖一水相通,以后海水面最大。

②元世祖忽必烈建都北京后,为解决皇城及民间的用水和漕运物资之需要,下旨派水利学家郭守敬主持兴修水利。

敦守敬引西山玉泉等诸山泉之水,注入大都城,使原有的前海、后海、积水潭等湖泊的水源更充足。

同时疏通了大都至通州的漕运,使积水潭一带水面成了京杭大运河漕运的北方终点码头,因此从元代起,三海一带逐渐成为变通要津和繁华的商业区。

当时的三海,湖内船帆蔽日,百舸争争流,一派繁忙景象;岸上车水马龙,酒肆茶棚、商贾戏班云集,热闹非凡。

③到明清时,什刹海不再是码头,逐渐建起了王公贵族的宅院别墅和寺庙。

周围曾建有醇良王府、恭亲王府等清代王府和花园,什刹海的市井风情又添加了皇家的雍容贵气和宗教气氛,末代皇帝溥仪就曾在醇亲王府内生长和居住。

这里有过药王庙、什刹寺等九寺一庵的“十刹,故称“十刹海”,又因为什刹寺的名称,传为“什刹海”。

④什刹海开阔的水面与城市景观和人民生活非常自然和谐地融为一体,是古都城区唯一具有开阔水面的开放型景区。

自清代以来,什刹海一带逐渐成为市民游览纳凉的胜地。

每天夏秋两季,来此消夏避暑观荷游玩的人众多。

⑤什刹海之所以成为人们消夏娱乐胜地,有着它得天独厚的条件。

什刹海水面开阔,两岸杨柳成行,夏日薫风摇曵,碎影筛金,荷香扑面,大有江南水乡之景色。

银锭桥横跨湖上,架于前海和后海的交接处,站立桥头向西远眺,可见一脉青黛色的远山,这有着“燕京小八景”之称的“银锭观山”富有独特的情趣:让人于南国之景中品味出北国风骨,在繁华的都市中感受到山野之境。

什刹海周围王府环绕,园林密布,寺庙林立,名人故居星罗棋布,历史悠久,文化积淀厚重。

什刹海一带的街巷结构最早开成于元代,许多建筑具有北京传统建筑的典型特征,有大量典型的老胡同和四合院,这里保留着淳朴的老北京风俗,具有浓郁的北京民俗文化的特点。

北京西苑三海皇家园林造园艺术探析摘要:中国古典园林造园艺术博大精深,本文以北京西苑为例,从多角度分析介绍了我国古代常用的大型园林造园手法,希望能对今天的园林景观设计有所启发。

关键词:皇家园林;西苑;造园艺术位于北京市中心的西苑三海(北海、中海、南海)园林是我国现存历史最久远,保存最完整的古代皇家园林,历经金、元、明、清四朝营建,已属我国古典园林中的上品之作。

在清代,传统造园艺术已经发展到非常成熟的阶段,而清高宗乾隆皇帝又是一位深谙园林艺术的造园大师,因此,在他一手经营下,西苑三海园林融合了大量经典的造园手法,可谓中国古典园林艺术的集大成者。

本文将从多个角度对西苑园林中的造园手法进行探析。

1. “一池三山”的传统园林规划理念。

“一池三山”是我国古代皇家园林中常见的规划形式。

按照我国古代神话传说,在东海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山,为神仙居所。

具有浓厚慕仙思想的秦始皇曾在离宫兰池宫中开凿兰池,在池中堆筑蓬莱山。

受此启发汉武帝在长安建造建章宫时,在宫中开挖太液池,在池中堆筑三座岛屿,并取名为“蓬莱”、“方丈”、“瀛洲”,以模仿仙境。

此后这种布局成为帝王营建宫苑时常用的布局方式。

[ 《中国古典园林史》]西苑前身太宁宫的布局即采取“一池三山”的规制,湖池中坐落着用疏浚湖泊的泥土堆筑的三岛,即琼华岛(今北海琼岛)、瑶光台(今团城)和南面的长松岛。

元代时“三山”改称万寿山(琼岛)、圆坻(团城)和犀山台。

到了明代,团城与太液池东岸连为一体,加之中海犀山台一带改建椒园,元代旧有的“一池三山”格局被彻底打破,取而代之的是琼华岛、钓鱼台(水云谢)和南台(瀛台)组成新的“一池三山”,新形成的“一池三山”无论在水体空间构成还是在陆地水岸形状的变化上,都有了极大的丰富。

这一格局在清代基本未有改变,一直保持到今天。

2.“园中园”的规划布局方法在清代大型园林设计中,园中园作为一种常见的手法被广泛应用。

西苑中的园中园大部分环水布置,并多有佛寺、文人园之建置。

北京名胜联·北海北海公园位于北京市的中心,是我园现存最悠久、保存最完整的皇家园林之一,距今已有近千年的历史。

北海园林的开发始于辽代,金代又在辽代初创的基础上于大定十九年(1179)建成规模宏伟的太宁宫。

太宁宫沿袭我国皇家园林“一池三山”的规制,并将北宋汴京艮岳御园中的太湖石移置于琼华岛上。

至元四年(1267),元世祖忽必烈以太宁宫琼华岛为中心营建大都,琼华岛及其所在的湖泊被划入皇城,赐名万寿山、太液池。

永乐十八年(1420)明朝正式迁都北京,万寿山、太液池成为紫禁城西面的御苑,称西苑。

明代向南开拓水面,形成三海的格局。

清朝承袭明代的西苑,乾隆时期对北海进行大规模的改建,奠定了此后的规模和格局。

辛亥革命后,1925年北海辟为公园对外开放。

1949年新中国成立后,党和政府对北海公园的保护极为重视,拨巨资予以修葺,1961年被国务院公布为第一批全园重点文物保护单位。

北海是中国历史园林的艺术杰作。

全园占地69公顷(其中水面39公顷),主要由琼华岛、东岸、北岸景区组成。

琼华岛上树木苍郁,殿宇栉比,亭台楼阁,错落有致,白塔耸立山巅,成为公园的标志,环湖垂柳掩映着濠濮间、画舫斋、静心斋、天王殿、快雪堂、九龙壁、五龙亭、小西天等众多著名景点,北海园林博采众长,有北方园林的宏阔气势和江南私家园林婉约多姿的风韵,并蓄帝王宫苑的富丽堂皇及宗教寺院的庄严肃穆,气象万千而又浑然一体,是中国园林艺术的瑰宝。

灵鹫风香传妙偈;澄潭月皎印真如。

•法轮殿,位于北海公园南门青莲法界本清净;白毫祥光常满圆。

•雨后风姿都渥若;风前竹韵特悠然。

•小玲珑室,一座建在水上的小院•法轮殿真谛总涵华海露;慈光长仰德山云。

•乾隆题普安殿,位于法轮殿后面心镜朗悬空色相;智灯长满烛人天。

•普安殿是处畅观颇悦目;此间閟景足澄心。

•乾隆题悦心殿,帝王临时听政处,位于白塔山西坡云端旷奥轩凝画;树杪高低圃是悬。

•悦心殿不二启津梁,同归法海;大千空色相,自觅心珠。

环游北京后三海(一)--绿荫下的前海东岸、夕阳中的金锭桥、燕京小八景之“银锭观山”【转】环游北京后三海(一)--绿荫下的前海东岸、夕阳中的金锭桥、燕京小八景之“银锭观山”【转】5月13日 10:00气不错,我和老妹蹬车围着三海转了一圈,也算是粗略地逛了一遍整个的后三海。

以下是后三海的平面图,据说绕三海一周的距离是6公里。

这里就是前海南沿胡同。

沿着前海南沿往东北方向走,看西岸的风景,对面就是有名的荷花市场,在夜晚时分也是后海酒吧最热闹的地方。

以下是前几年的一个傍晚,我在前海的南沿拍得3张照片,可以看到对岸灯火通明的荷花市场,近景是停泊在东岸的游船。

沿着前海的南沿向北走,可以看到前海中央的湖心岛,岛上栽满了绿绿的垂杨柳。

可以看到不少悠闲的老人在岸边散步和锻炼,还有下海游泳的老人在做准备活动,后三海的老人有游冬泳的传统,冬天到后三海来看游冬泳的人们,那场景可是特别的震撼呢。

前海南沿的环境比较幽静,附近胡同里住得基本都是北京的老住户。

看对岸的前海北沿,一排绿树很是茂盛,郁郁葱葱的,汉白玉栏杆如一条玉带,水面的倒影非常奇妙。

前海的面积不大,差不多就是后海的一半吧,看北面就该拐弯了。

这里的东岸有一座金锭桥,“金锭桥”与“银锭桥”不同,不是老建筑,而是21世纪初新修筑的汉白玉三孔石桥,取名也是因为与“银锭桥”有关而起。

过了金锭桥就是前海的东沿了。

从金锭桥开始,岸边的酒吧开始多了起来,这些酒吧都装修得古色古香,很有老北京的味道。

岸边卖饮料的小摊,上面摆放的是北京冷饮的老三样:酸奶、北冰洋汽水和酸梅汤。

金锭桥位于什刹海东岸的出水口处,往东就是地安门大街上的万宁桥,也称作地安门桥或后门桥。

金锭桥的修筑完全是为了往来行人的方便。

从桥上看前海的风景,烂漫的春花、荡漾的海水,还有清爽的微风。

一只小野鸭在水面轻轻地游过。

金锭桥的黄昏和夜景是最美的,是恋人们常来的地方,很多人都喜欢在夏秋两季的黄昏来金锭桥看夕阳,夕阳的余晖在海水中随风荡漾,变幻着颜色,感觉非常的浪漫。

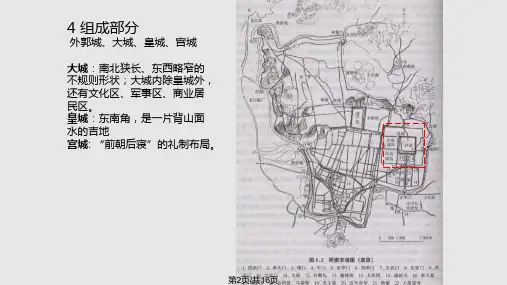

解读明清北京城明清北京城布局建制历史前沿明清北京城也就是今天中华人民共和国的首都北京,是中国六大古都中唯一继承首都地位的城市,集中国都城建设之大成。

明成祖永乐元年(1403年)改北平为北京。

永乐四年(1406年)开始筹建北京宫殿城池,永乐十九年(1421年)正月“告成”,历时15年,正式定都北京。

明代的北京城也就是元大都城的改建,北墙南缩5里,南墙向南展出2里,成为东西向的长方形。

重建了宫城和皇城。

嘉靖三十二年(1553年),又修筑外城,仅筑成南侧一面。

至此,北京城的基本轮廓已经构成,即宫城、皇城、内城和外城。

基本规模宫城即紫禁城,也就是今天北京明清的故宫,位于内城中部偏南地区,周长六里一十六步,南北长960米,东西宽760米,面积0.72平方千米,为南北向的长方形。

宫城设置八门,南五门,即承天门(清改为天安门)、端门、午门、左掖门、右掖门,东为东华门,西为西华门,北为玄武门(清改为神武门)。

宫城内压在中轴线上的有七座主要建筑物,以乾清门为分界,分为前后两部分,即前朝后庭。

前三殿为奉天殿(嘉靖四十一年改为皇极,清改为太和)、华盖殿(同上改为中极,清改为中和)、谨身殿(同上改为建极,清改为保和),后三殿为乾清宫、交泰殿、坤宁宫。

宫城周围有护城河,宽达52米,称为御河(清称筒子河)。

清代紫禁城的建筑物多有重建,名称也有变迁,但基本上维持了明代的规模。

皇城在宫城之外,周长十八里有奇,缺其西南角,南北长2.75千米,东西宽2.5千米,面积6.87平方千米。

东部为宫城,西部为西苑(元为西御苑),中部为太掖池(即元太液池,增开南海)。

皇城有六门,“正南曰大明,东曰东安,西曰西安,北曰北安,大明门东转曰长安左,西转曰长安右”。

清改大明门为大清门,北安门为地安门。

内城即元大都城改建而成,周长45里,9门,东西长6.65千米,南北宽5.35千米,面积35.57平方千米。

正南为正阳门(即前门),左崇文门,右宣武门;东之南为朝阳门,北为东直门;西之南为阜成门,北为西直门;北之东为安定门,西为德胜门。