人教版历史七年级上册第19课

- 格式:pptx

- 大小:6.15 MB

- 文档页数:47

《第19课北魏政治和北方民族大交融》教案【教学目标】1.知识与技能掌握淝水之战的基本史实;熟记北魏孝文帝改革的基本史实。

2.过程与方法通过学习和思考本课所叙述的民族大融合进程,培养全面、系统地思考问题的初步能力和追踪历史发展基本线索的初步能力。

3.情感态度和价值观通过本课的学习,培养在民族问题上的正确观念,认识到民族间的经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件。

【教学重点】北魏孝文帝改革的措施。

【教学难点】理解北方民族大融合与北魏孝文帝改革之间的逻辑关系。

【教学方法】讨论法、问题导学法【课前准备】课件、视频等【课时安排】1课时【教学过程】导入:展示《五十六个民族五十六朵花》部分歌词:五十六个星座五十六只花五十六族兄弟姐妹是一家五十六种语言汇成一句话爱我中华爱我中华爱我中华提问:这56个民族中有没有历史上曾经出现的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌?(可引导学生查阅“中国民族分布图”)如果没有的话,那么他们去哪呢?今天我们就穿越时空隧道,看看那时民族融合的情况!(板书本节课题)教师讲解:本课的内容设计分为三部分:第一部分为“淝水之战”。

第二部分为“北魏孝文帝改革”。

第三部分为“北方地区的民族融合”。

首先看第一部分:淝水之战(板书)一、淝水之战教师讲解:317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。

4世纪后期,氐族建立的前秦统一了黄河流域;前秦苻坚重用汉人王猛为丞相,励精图治,前秦迅速强大起来,想统一南方地区。

而东晋想收复中原地区,统一全国。

南北方之间的决战是发生在383年的“淝水之战”。

1、阅读材料,思考问题。

材料一丞相王猛说:“晋朝虽然僻处江南,却是华夏正统,目前上下安和。

臣死后,希望陛下千万不可图谋伐晋。

鲜卑、羌等归降贵族终怀二心,迟早要成为祸害,应该逐渐铲除他们。

”材料二“四方基本平安,只剩下南方的东晋还在抗拒王命。

我要亲自统率大军出征,一举荡平江南地区。

第19课七七事变与全民族抗战【教材分析】本课上接“九一八事变”,下接全面抗战开始后的全国抗战历史。

卢沟桥事变”是中国近代史上的重大事件,它不仅是日本帝国主义全面进攻中国的开始,也是中华民族全面抗战的开始。

日军在侵华过程中大肆烧杀抢掠,无恶不作,犯下了滔天罪行,“南京大屠杀”就是无数屠杀惨案中的一个典型。

【知识梳理】1、卢沟桥事变(1)1937年7月7日夜间,日军在卢沟桥附近举行军事演习。

日军借口一名士兵失踪,无理要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军拒绝。

蓄意挑动战争的日本军队悍然向卢沟桥中国守军发起进攻,并炮轰宛平城。

中国守军忍无可忍,奋起抵抗,全国性的抗日战争从此爆发。

卢沟桥事变,又称七七事变。

(2)双方在卢沟桥反复争夺,战斗十分激烈。

由于敌我力量十分悬殊,平津相继沦陷。

佟麟阁、赵登禹等指挥部队奋勇抵抗,先后为国捐躯。

(3)在民族危机空前严重的时刻,国共两党再次合作,正式建立抗日民族统一战线,开始领导全民族抗战。

工农红军改编为八路军、新四军,奔赴抗日战场。

(4)卢沟桥事变后,日军又发动八一三事变,大举进攻上海,接着,攻陷南京。

2、南京大屠杀(1)1937年12月,日军攻陷南京。

日军占领南京后六周之内,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达三十万人以上。

(2)对南京大屠杀及日本右翼势力歪曲历史的认识:战争是残酷的。

日本发动的侵略战争给中华民族带来深重的灾难,要反对战争,热爱和平。

日本右翼势力企图掩盖、抹杀侵略事实,可见,日本对军国主义罪行没有真正反省,这是对世界和平的严峻挑战;对此,要牢记日本帝国主义的深仇大恨,警惕法西斯势力的复活,防止历史悲剧重演。

勿忘国耻,警钟长鸣。

【重点、难点讲解】一、教学重点:血染卢沟桥知识链接:1、时间:1937年7月7日,又称七七事变。

2、事变影响:标志中华民族全面抗日战争的开始。

3、英雄壮举:第二十九军副军长佟麟阁,一三二师师长赵登禹在指挥作战中壮烈殉国。

【典例说明】例1:2015年9月3日,在北京举行了盛大阅兵式,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。

第四单元三国两晋南北朝时期:孕育统一和民族交融第19课北朝政治和北方民族大交融

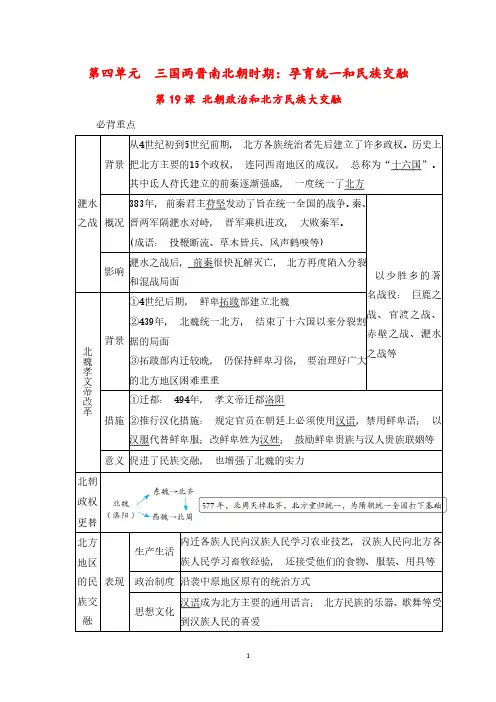

必背重点

淝水之战背景

从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。

历史上把北方主要的15个政权,连同西南地区的成汉,总称为“十六国”。

其中氐人苻氏建立的前秦逐渐强盛,一度统一了北方

概况

383年,前秦君主苻坚发动了旨在统一全国的战争。

秦、

晋两军隔淝水对峙,晋军乘机进攻,大败秦军。

(成语:投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳等)

以少胜多的著

名战役:巨鹿之

战、官渡之战、

赤壁之战、淝水

之战等

影响

淝水之战后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂

和混战局面

北

魏孝

文帝改革背景

①4世纪后期,鲜卑拓跋部建立北魏

②439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割

据的局面

③拓跋部内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大

的北方地区困难重重

措施

①迁都: 494年,孝文帝迁都洛阳

②推行汉化措施:规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语;以

汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等意义促进了民族交融,也增强了北魏的实力

北朝政权更替北方地区

的民族交融表现

生产生活

内迁各族人民向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向北方各

族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等政治制度沿袭中原地区原有的统治方式

思想文化

汉语成为北方主要的通用语言;北方民族的乐器、歌舞等受

到汉族人民的喜爱。

部编人教版历史七上第19课《北魏和北方民族大交融》说课稿一. 教材分析《北魏和北方民族大交融》这一课,主要讲述了北魏孝文帝改革和北方民族大交融的历史背景、过程及影响。

教材从、经济、文化等多方面详细阐述了北魏孝文帝改革的措施和成效,以及这些改革对北方各民族交融的推动作用。

通过本课的学习,使学生了解北魏孝文帝改革的历史意义,认识北方民族大交融在我国历史发展中的重要作用。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经掌握了我国历史上的一些基本知识,如秦汉时期的、经济和文化状况。

在此基础上,学生需要进一步了解北魏孝文帝改革的背景、内容及其影响,认识北方民族大交融的历史背景、过程及意义。

同时,学生应能运用所学知识,分析历史问题,形成对历史事件的客观评价。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解北魏孝文帝改革的背景、内容及其影响,掌握北方民族大交融的历史背景、过程及意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生分析历史问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,增强民族自豪感,认识民族交融在我国历史发展中的重要作用。

四. 说教学重难点1.教学重点:北魏孝文帝改革的措施、北方民族大交融的过程及影响。

2.教学难点:北魏孝文帝改革的历史意义,北方民族大交融在我国历史发展中的重要作用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲授相结合的方法,引导学生主动参与课堂,提高学生分析历史问题的能力。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史图片、地图等,直观展示北魏孝文帝改革和北方民族大交融的历史场景,增强学生对历史的感知。

六. 说教学过程1.导入新课:简要介绍北魏孝文帝改革和北方民族大交融的历史背景,激发学生学习兴趣。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解北魏孝文帝改革的措施、北方民族大交融的过程。

3.合作探讨:分组讨论北魏孝文帝改革的历史意义,北方民族大交融在我国历史发展中的重要作用。

4.教师讲授:针对学生讨论中的问题,进行讲解,引导学生深入理解北魏孝文帝改革和北方民族大交融的历史意义。

部编人教版历史七年级上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》教学设计一. 教材分析《北魏政治和北方民族大交融》是人教版历史七年级上册的第19课,主要讲述了北魏孝文帝改革和北方民族大交融的相关史实。

本节课内容涉及到北魏孝文帝改革的原因、内容、作用以及北方民族大交融的表现和意义。

通过本节课的学习,学生可以了解北魏孝文帝改革的历史背景和北方民族大交融的历史现象,认识改革对国家统一和社会发展的作用。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于民族关系和国家统一等问题有一定的认识。

但学生对于北魏孝文帝改革和北方民族大交融的细节内容可能较为陌生,需要通过本节课的学习来深入了解。

此外,学生可能对一些历史名词和概念理解不够准确,需要在本节课中进行讲解和巩固。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北魏孝文帝改革的原因、内容、作用以及北方民族大交融的表现和意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识改革对国家统一和社会发展的作用,培养学生热爱祖国历史文化的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:北魏孝文帝改革的原因、内容、作用以及北方民族大交融的表现和意义。

2.教学难点:北魏孝文帝改革的具体内容和北方民族大交融的历史现象。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等素材,为学生创设北魏时期的历史情境,增强学生对历史事件的感知和理解。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生思考,培养学生的探究能力。

3.合作讨论法:学生进行小组讨论,促进学生之间的交流与合作,提高学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教学素材:准备与北魏孝文帝改革和北方民族大交融相关的图片、视频等素材。

2.教学工具:准备好投影仪、电脑等教学设备。

3.学生活动:提前学生进行小组分组,分配学习任务。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片和视频素材,为学生创设北魏时期的历史情境,引导学生进入学习状态。

人教版部编历史七年级上册《第19课北魏政治和北方民族大交融》教案一. 教材分析本节课的主题是“北魏政治和北方民族大交融”,内容主要包括北魏的政治制度、孝文帝改革以及北方民族的交融。

教材通过生动的插图和详细的历史资料,为学生展示了北魏时期的历史风貌。

通过学习本节课,学生可以了解北魏政治制度的特点,理解孝文帝改革的必要性,以及北方民族交融的历史意义。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于古代政治制度和民族关系有一定的了解。

但他们对北魏时期的历史认识可能较为模糊,对于孝文帝改革和北方民族交融的意义需要通过本节课的学习来深化。

同时,学生对于新鲜的历史知识充满好奇,善于通过图片、文字等多媒体材料进行学习。

三. 教学目标1.了解北魏政治制度的特点,理解孝文帝改革的必要性。

2.掌握北方民族交融的历史意义,认识到民族交融对于国家统一和社会发展的积极作用。

3.培养学生的分析问题、解决问题的能力,提高学生的史料阅读和解读能力。

四. 教学重难点1.北魏政治制度的特点及其影响。

2.孝文帝改革的背景、内容及意义。

3.北方民族交融的过程及其对国家统一和社会发展的作用。

五. 教学方法1.采用问题驱动法,引导学生思考问题,激发学生的学习兴趣。

2.运用史料教学法,让学生通过阅读史料,了解北魏政治和北方民族交融的历史事实。

3.采用小组合作学习法,培养学生的团队协作能力和历史素养。

4.利用多媒体教学手段,为学生提供丰富的教学资源,增强课堂的趣味性。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.与本节课相关的历史史料。

3.多媒体设备、投影仪等教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示北魏时期的地图和图片,引导学生关注北魏政治和北方民族交融的历史背景。

教师简要介绍北魏的建立和统一北方的过程,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师引导学生阅读教材和史料,了解北魏政治制度的特点,如封建化、中央集权等。