人血白蛋白的合理应用

- 格式:pptx

- 大小:163.58 KB

- 文档页数:12

人血白蛋白正常人的用法与用量1.引言1.1 概述概述部分的内容可以介绍人血白蛋白作为常见的血浆蛋白,在临床医学和药物研发领域中的广泛应用。

人血白蛋白是一种由肝脏合成的重要蛋白质,在维持血液渗透压、输运药物、调节免疫反应等方面具有重要作用。

人血白蛋白的主要应用领域包括但不限于以下几个方面:1. 补充血液容积:在大量出血、严重创伤等情况下,人血白蛋白可以用于补充血浆容积,维持循环稳定,提供足够的血流灌注,以保护重要器官的功能和供氧供养。

2. 预防和治疗低蛋白血症:人血白蛋白可以用于预防和治疗低蛋白血症,例如在肝病、营养不良以及某些肾脏疾病等情况下,可以通过补充人血白蛋白来改善患者的营养状态和生活质量。

3. 增加血浆胶体渗透压:人血白蛋白具有良好的胶体渗透压调节作用,可以增加血浆胶体渗透压,改善局部组织水肿,促进水分再分配,提高毛细血管通透性,维持正常的体液平衡。

4. 药物运载和给药平台:人血白蛋白可以作为一种理想的药物运载和给药平台,在药物研发和临床应用中具有广泛的潜力。

通过将药物与人血白蛋白结合,可以有效提高药物的溶解度、稳定性和药代动力学参数,从而提高药效和减少副作用。

本文将主要探讨人血白蛋白的正常用法和用量,以帮助读者更好地了解和应用人血白蛋白,以及针对不同的临床情况提供相应的用药参考。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几点:1.2 文章结构本文将按照以下结构介绍人血白蛋白正常人的用法与用量:第一部分为引言。

引言包含概述、文章结构和目的。

在概述中,将介绍人血白蛋白的基本信息和意义,引发读者对该主题的兴趣。

在文章结构的部分,将详细说明本文的组织结构,使读者清楚了解整个文章的框架。

目的部分将阐述撰写本文的目的和要达到的效果。

第二部分为正文。

正文将分为两个小节,分别介绍人血白蛋白的用途和用量。

在用途的部分,将详细介绍人血白蛋白在医学领域中的应用范围和作用机制。

同时,会列举相关的研究和临床案例,以支持所述观点。

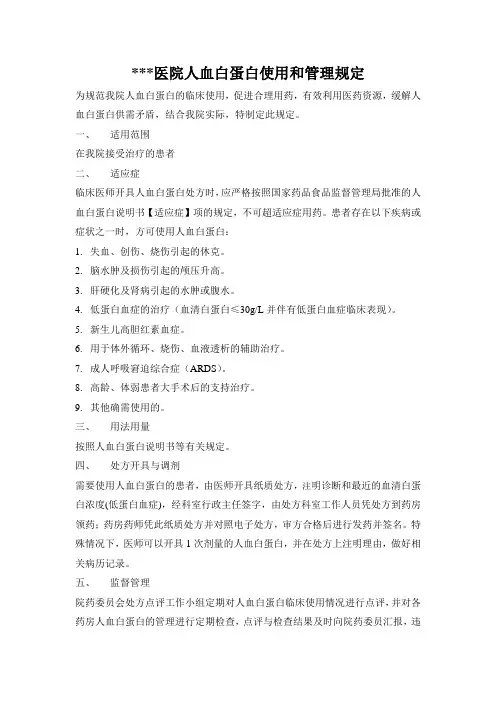

***医院人血白蛋白使用和管理规定

为规范我院人血白蛋白的临床使用,促进合理用药,有效利用医药资源,缓解人血白蛋白供需矛盾,结合我院实际,特制定此规定。

一、适用范围

在我院接受治疗的患者

二、适应症

临床医师开具人血白蛋白处方时,应严格按照国家药品食品监督管理局批准的人血白蛋白说明书【适应症】项的规定,不可超适应症用药。

患者存在以下疾病或症状之一时,方可使用人血白蛋白:

1.失血、创伤、烧伤引起的休克。

2.脑水肿及损伤引起的颅压升高。

3.肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。

4.低蛋白血症的治疗(血清白蛋白≤30g/L并伴有低蛋白血症临床表现)。

5.新生儿高胆红素血症。

6.用于体外循环、烧伤、血液透析的辅助治疗。

7.成人呼吸窘迫综合症(ARDS)。

8.高龄、体弱患者大手术后的支持治疗。

9.其他确需使用的。

三、用法用量

按照人血白蛋白说明书等有关规定。

四、处方开具与调剂

需要使用人血白蛋白的患者,由医师开具纸质处方,注明诊断和最近的血清白蛋白浓度(低蛋白血症),经科室行政主任签字,由处方科室工作人员凭处方到药房领药;药房药师凭此纸质处方并对照电子处方,审方合格后进行发药并签名。

特殊情况下,医师可以开具1次剂量的人血白蛋白,并在处方上注明理由,做好相关病历记录。

五、监督管理

院药委员会处方点评工作小组定期对人血白蛋白临床使用情况进行点评,并对各药房人血白蛋白的管理进行定期检查,点评与检查结果及时向院药委员汇报,违

规者按医院相关规定处理。

人血白蛋白的用法

人血白蛋白(HSA)是由羊膜腔内的细胞组织分泌的胆红素蛋白质,有药理稳定、抗体抗原活性和分泌抗原等特异性、可用于血液凝固调控的作用,它被广泛用于内科、外科、消化科和血液病科。

1、临床用药:用于贫血、凝血功能不全、血清素水平不高等情况,改善血液凝固状况下的缺血性脑卒中及抗凝治疗血友病等;

2、实验室检测:用于核酸构型分析、抑制剂测定检测等;

3、移植:用于测量血液白细胞抗原,作为移植前和移植后对称性研究所用,主要是指应用骨髓和造血干细胞移植治疗癌症以及其它疾病;

4、诊断:用于检测血浆蛋白成分、鉴定免疫性疾病以及检测细胞抗原。

《人血白蛋白、非蛋白胶体及晶体溶液使用指南》引言人血白蛋白、非蛋白胶体及晶体溶液是临床常用的重要药物。

其应用涉及到多个临床科室和领域,包括急诊、手术、重症监护、内科、外科等。

正确的使用可以显著改善患者的预后,但不当使用也可能导致严重的不良反应和并发症。

制定一份使用指南旨在规范其使用,确保患者获得最大的益处,并减少不良事件的发生。

一、人血白蛋白1. 适应症:人血白蛋白主要用于血容量不足或休克状态的血容量扩充,例如创伤、手术、出血等引起的失血性休克。

2. 用法用量:常见的用法用量为每次给与20%的人血白蛋白,通常推荐剂量为每次1g/kg。

但应根据患者的具体情况,如失血量和循环容量状态等,进行个性化调整。

3. 不良反应:人血白蛋白使用过程中常见的不良反应包括过敏反应、血栓形成和肝功能损害等。

在使用过程中应密切观察患者的生命体征和临床表现,一旦发现不良反应,应立即停止使用,并进行相应的处理和护理。

二、非蛋白胶体1. 适应症:非蛋白胶体适用于血容量不足或休克状态的血容量扩充,也可用于预防和治疗手术后的低血容量情况。

2. 用法用量:一般以每次500ml为单位给与,但同样需要根据患者具体情况进行个性化调整。

3. 注意事项:使用非蛋白胶体需特别注意肾功能和凝血功能状态,确保患者具备适合的代谢和排泄条件。

患者应密切监测和观察,以发现早期的不良反应。

三、晶体溶液1. 适应症:晶体溶液主要用于液体和电解质紊乱的补充和调整,例如低血容量、低钠血症等情况。

2. 常用品种:包括生理盐水、林格氏液、乳酸林格氏液等。

3. 注意事项:使用晶体溶液需根据患者的临床情况和实验室检查结果进行合理配伍和用量调整,避免不必要的电解质紊乱和代谢性酸中毒。

结语《人血白蛋白、非蛋白胶体及晶体溶液使用指南》旨在为临床医生提供规范的药物使用指引,确保患者获得安全、有效的治疗。

在使用过程中,临床医生应密切关注患者的病情变化和药物反应,灵活调整用药方案,最大限度地减少不良事件的发生,提高患者治疗的成功率。

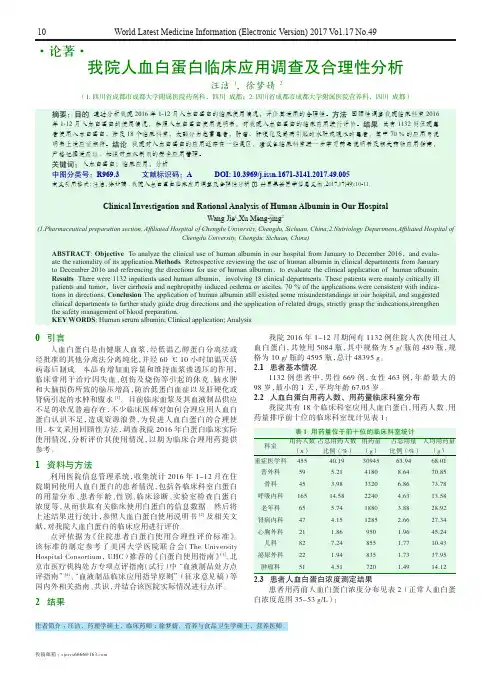

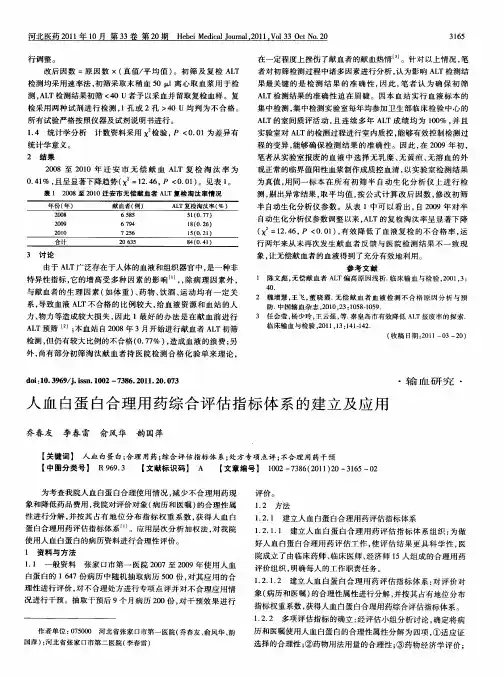

World Latest Medicine Information (Electronic Version) 2017 V o1.17 No.4910投稿邮箱:sjzxyx6666@0 引言人血白蛋白是由健康人血浆,经低温乙醇蛋白分离法或经批准的其他分离法分离纯化,并经60 ℃10小时加温灭活病毒后制成。

本品有增加血容量和维持血浆渗透压的作用,临床常用于治疗因失血、创伤及烧伤等引起的休克、脑水肿和大脑损伤所致的脑压增高,防治低蛋白血症以及肝硬化或肾病引起的水肿和腹水[1]。

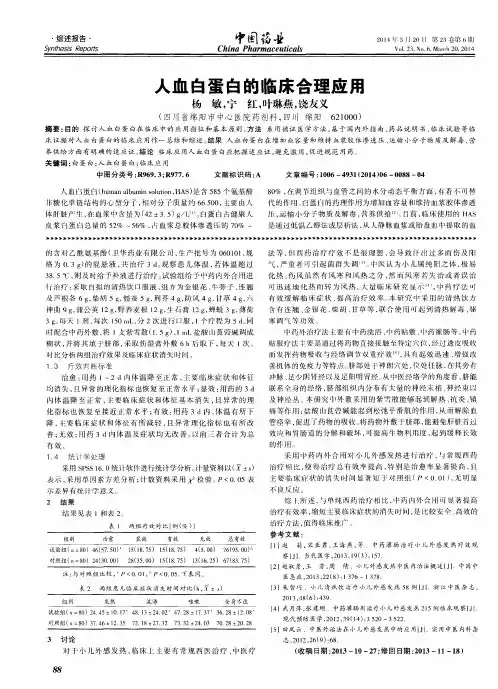

目前临床血浆及其血液制品供应不足的状况普遍存在,不少临床医师对如何合理应用人血白蛋白认识不足,造成资源浪费,为促进人血白蛋白的合理使用,本文采用回顾性方法,调查我院2016年白蛋白临床实际使用情况,分析评价其使用情况,以期为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法利用医院信息管理系统,收集统计2016年1-12月在住院期间使用人血白蛋白的患者情况,包括各临床科室白蛋白的用量分布、患者年龄、性别、临床诊断、实验室检查白蛋白浓度等,从而获取有关临床使用白蛋白的信息数据。

然后将上述结果进行统计,参照人血白蛋白使用说明书[2]及相关文献,对我院人血白蛋白的临床应用进行评价。

点评依据为《住院患者白蛋白使用合理性评价标准》。

该标准的制定参考了美国大学医院联合会(The UniversityHospital Consortium,UHC)推荐的《白蛋白使用指南》[3]、北京市医疗机构处方专项点评指南(试行)中“血液制品处方点评指南”[4]、“血液制品临床应用指导原则”(征求意见稿)等国内外相关指南、共识,并结合该医院实际情况进行点评。

2 结果我院2016年1-12月期间有1132例住院人次使用过人血白蛋白,共使用5084瓶,其中规格为5 g/瓶的489瓶,规格为10 g/瓶的4595瓶,总计48395 g。

2.1 患者基本情况1132例患者中,男性669例,女性463例,年龄最大的98岁,最小的1天,平均年龄67.05岁。

人血白蛋白的合理应用作者:迟晓红刘跃辉来源:《今日健康》2015年第06期【摘要】目的:了解人血白蛋白的应用现状,为临床合理用药提供参考。

方法:查阅近年来国内外的相关文献进行分析。

结果:人血白蛋白在临床应用广泛,存在人血白蛋白的滥用及误区。

结论:应规范临床上人血白蛋白的合理使用,避免造成资源浪费。

【关键词】人血白蛋白误区合理应用白蛋白是由肝细胞合成的蛋白质,合成后进入血液循环而分布到全身血液及体液中,在血浆中含量最多,占血浆总蛋白40%~60%。

临床上常用的白蛋白是是从血浆中提取出来的,又称人血白蛋白,是一种血浆制品,俗称“生命制品”、“救命药”。

近十年来,有关白蛋白在临床应用上的争论一直未停止过,如何正确使用人血白蛋白,成为临床医生更加重视和关注的要点。

白蛋白的生理功能和临床应用白蛋白是人体细胞外液中含量最多的蛋白质,在肝脏中合成,每日约合成9~14g,同时几乎相同数量的白蛋白在组织中代谢分解以及经肾或粪便排出。

白蛋白的合成速率基本稳定,主要受肝脏血管内外间隙渗透压和胰岛素、甲状腺素、皮质激素等神经内分泌活动调节。

其生理作用也是非常重要的,血浆渗透压80%来源于白蛋白,是机体血管内外水分的主要调节物质;其也是体内物质代谢的主要载体,体内的许多物质如胆红素、某些电解质、多种药物等都是需要白蛋白作为配体助溶和载体运输的;白蛋白荷有负电,可以结合清楚多种自由基等,除此之外,白蛋白还能稳定水电解质、酸碱平衡、调节凝血与血管通透性[1]。

白蛋白临床上常见的适应症有:①大面积烧伤24h后;②急性创伤性休克;③严重感染、创伤所致低血容量;④肝硬化、肾病综合征等所致的低蛋白血症;⑤脑水肿及大脑损伤所致颅内高压;⑥肾病综合征所致的水肿或腹水;⑦其他适应症如新生儿高胆红素血症、心肺分流术、血液渗透辅助治疗、成人呼吸窘迫综合症及血浆置换等。

美国《白蛋白临床应用指南》也指出,白蛋白正确的临床应用包括休克、烧伤、ARDS、体外循环,偶尔可应用于急性肝功能衰竭、腹腔积液、肾透析,还需进一步观察的应用有新生儿黄疸、汞中毒[2]。

人血白蛋白的合理临床应用(一)引言概述:在临床医学中,人血白蛋白是一种常用的血浆补充和营养支持治疗药物。

它通过提供营养物质和维持血浆渗透压平衡等作用,对于多种疾病的治疗具有重要意义。

本文将探讨人血白蛋白的合理临床应用,包括其在休克、创伤、肝病、肾病和烧伤等疾病中的应用。

一、休克的治疗1. 人血白蛋白的补充可以有效提高血容量,改善组织灌注,减少休克的发生和进展。

2. 人血白蛋白可以补充循环血容量,并增加靶器官的灌注。

3. 人血白蛋白对于感染性休克的治疗有一定的效果,但需谨慎应用以避免可能的并发症。

4. 人血白蛋白的合理使用在休克的早期干预中具有重要意义。

5. 人血白蛋白的使用应根据休克的类型和患者的具体情况进行个体化调整。

二、创伤的应对1. 人血白蛋白的应用可以帮助保持组织和器官的正常功能。

2. 人血白蛋白的合理使用可以促进创伤患者的恢复和康复。

3. 人血白蛋白对于创伤后失血性休克的治疗具有重要意义。

4. 人血白蛋白可以在创伤后维持血浆渗透压平衡,减少组织水肿。

5. 人血白蛋白的应用应慎重考虑创伤患者的伤情和身体状况。

三、肝病的治疗1. 人血白蛋白可以改善肝功能和减轻肝脏疾病的负担。

2. 人血白蛋白的应用可以促进胆红素代谢和排泄,缓解黄疸。

3. 人血白蛋白可以阻断毒性物质对肝脏的损害。

4. 人血白蛋白对于肝性脑病的治疗具有一定效果。

5. 人血白蛋白的合理使用可以降低肝病患者的死亡率。

四、肾病的应用1. 人血白蛋白可以维持血浆渗透压平衡,减少肾血流的损害。

2. 人血白蛋白可以减少尿蛋白的丧失,保护肾小球。

3. 人血白蛋白对于急性肾损伤的治疗具有一定效果。

4. 人血白蛋白可以减轻肾病患者的氮质血症。

5. 人血白蛋白的应用在肾病的治疗中需谨慎,避免不良反应的发生。

五、烧伤的处理1. 人血白蛋白可以维持烧伤患者的血容量。

2. 人血白蛋白可以减少烧伤后的肺炎和多器官功能障碍综合征发生的风险。

3. 人血白蛋白的应用可以改善烧伤后休克的治疗效果。

人血白蛋白使用指征(实用版)目录1.人血白蛋白的概述2.人血白蛋白的使用指征3.注意事项和副作用正文【人血白蛋白的概述】人血白蛋白(Human Serum Albumin,简称 HSA)是一种由肝脏合成的血浆蛋白,是血浆中最主要的蛋白质成分,占血浆总蛋白的 60%-80%。

人血白蛋白具有多种生物学功能,如维持血浆胶体渗透压、调节酸碱平衡、运输脂溶性物质和激素等。

在临床治疗中,人血白蛋白被广泛应用于各种原因导致的低蛋白血症。

【人血白蛋白的使用指征】人血白蛋白的使用指征主要包括以下几点:1.低蛋白血症:当患者血浆白蛋白浓度低于 30g/L 时,可考虑使用人血白蛋白进行治疗。

低蛋白血症可能导致水肿、腹水、营养不良等临床表现。

2.失血性休克:在失血性休克的患者中,人血白蛋白可以增加血容量,提高血压,改善微循环,从而起到辅助治疗作用。

3.烧伤患者:烧伤患者由于创面大量丢失蛋白质,可导致低蛋白血症。

使用人血白蛋白可以纠正低蛋白血症,促进创面愈合。

4.脑水肿:对于颅脑损伤、脑炎等引起的脑水肿,人血白蛋白可通过维持血浆胶体渗透压,减轻脑水肿,改善患者症状。

5.肝功能不全:在肝功能不全的患者中,由于肝脏合成白蛋白能力下降,可出现低蛋白血症。

使用人血白蛋白可以提高血浆白蛋白浓度,改善患者的临床状况。

【注意事项和副作用】在使用人血白蛋白时,应注意以下几点:1.避免过敏反应:对于有过敏史的患者,使用前应进行过敏试验,阳性者禁用。

2.避免容量负荷过重:对于心功能不全、肺水肿等患者,应谨慎使用人血白蛋白,避免加重心脏负荷。

3.监测电解质平衡:使用人血白蛋白后,应注意监测患者的电解质水平,避免发生电解质紊乱。

4.避免长期使用:人血白蛋白不宜长期使用,以免导致自身白蛋白合成减少。

人血白蛋白的副作用主要表现为过敏反应,如皮疹、呼吸困难等。

人血白蛋白临床应用调查与分析一、概述人血白蛋白是一种重要的生物制品,广泛应用于临床治疗。

随着医学技术的发展和人们对健康的关注,人血白蛋白在临床上的应用越来越广泛。

本文通过对人血白蛋白临床应用的调查与分析,旨在为临床医生提供更准确、更有效的治疗方案,同时为相关政策制定者提供参考依据。

人血白蛋白是由人体血液中提取的一种多功能蛋白质,具有调节渗透压、维持酸碱平衡、运输物质等生理功能。

在临床上人血白蛋白主要用于补充血容量、改善微循环、降低血液黏稠度等方面。

近年来随着对人血白蛋白作用机制的深入研究,其在治疗心血管疾病、肝病、肾病等方面也取得了一定的疗效。

然而目前人血白蛋白在临床上的应用仍存在一定的争议,一方面由于人血白蛋白的生产成本较高,导致其价格较为昂贵,部分患者难以承受。

另一方面人血白蛋白在临床应用中的安全性和有效性仍有待进一步验证。

因此有必要对人血白蛋白的临床应用进行全面的调查与分析,以期为临床医生提供更为合理、科学的用药建议。

A. 研究背景和意义随着生物技术的发展,人血白蛋白作为临床应用广泛的生物制品,其安全性、有效性和经济性受到了广泛关注。

近年来国内外关于人血白蛋白的临床应用调查与分析研究逐渐增多,但仍存在一定的局限性。

因此对人血白蛋白临床应用现状进行深入调查与分析,对于提高人血白蛋白的临床应用水平,促进其在治疗过程中的安全、有效和经济性具有重要意义。

本研究通过对人血白蛋白临床应用的调查与分析,旨在全面了解当前人血白蛋白在不同疾病领域的应用情况,为临床医生提供更加科学、合理的用药建议。

同时本研究还将对人血白蛋白的质量控制、生产工艺等方面进行探讨,以期为我国人血白蛋白产业的发展提供有益的参考。

此外本研究还将对人血白蛋白的价格、市场前景等方面进行分析,以期为政府部门制定相关政策提供依据。

通过对人血白蛋白临床应用的全面调查与分析,有助于推动我国人血白蛋白产业的规范化、标准化发展,提高其在国内外市场的竞争力,为患者带来更好的治疗效果和更高的生活质量。

【合理用药】黄金救命药白蛋白,规范使用别依赖什么是白蛋白?白蛋白(albumin,ALB)在人体内由肝脏合成,是血浆中含量最高的蛋白质,约占血浆蛋白总含量的 50%~60%。

白蛋白在人体内的生物学功能主要有:(1)维持血浆胶体渗透压,保持血管内外液体平衡;(2)运输、结合和转运体内多种离子、脂质及代谢产物;(3)维持毛细血管通透性、抗炎、抗氧化以及调节凝血功能等。

人血白蛋白人血白蛋白是一种血液制品,其生理功能主要是扩充血容量和维持血浆胶体渗透压,还具有载体及维持毛细血管完整性等功能。

人血白蛋白来自健康人血浆经低温乙醇蛋白分离法提取并经病毒灭活后制成,其作用是增加循环血容量并维持血浆渗透压、抗炎抗氧化、参与体内物质结合和转运等生理功能。

目前临床常用的白蛋白药物制剂主要有5%、20%及25%三种浓度的白蛋白溶液(human albumin solution,HAS),用于补充血液中的白蛋白含量。

其中5%白蛋白为等渗溶液,可增加等体积的血容量,主要用于治疗性血浆置换或补充血容量。

而20%和25%白蛋白为高渗溶液,可达到高于输注溶液4~5倍体积的扩容效果,对伴有水肿的患者更为适用。

白蛋白的适应症有哪些肝硬化伴腹水白蛋白可与利尿剂联合治疗2~3级腹水且白蛋白<30g/L的肝硬化患者,推荐剂量为10~40g/d。

长期治疗应该按需使用,推荐剂量为每1~2周25~100g预防穿刺后循环功能障碍《2018中国肝硬化腹水及相关并发症的管理指南》推荐大量穿刺放液的同时加用人血白蛋白,可以显著提高治疗有效率,减少并发症的发生。

《人血白蛋白用于肝硬化治疗的快速建议指南》建议对于大量放腹水的患者(腹水量>5 L)推荐给予白蛋白,剂量为每放1L腹水应用6~8g人血白蛋白。

应在放腹水的最后阶段或者放腹水结束,并且放腹水所致的心输出量增加开始恢复至基线时,开始输注白蛋白。

宜缓慢输注白蛋白以避免心脏超负荷风险。

肝肾综合征《2018年欧洲肝病协会失代偿期肝硬化临床管理指南》推荐白蛋白联合血管收缩剂作为I 型肝肾综合征患者的治疗用药,白蛋白的建议用量为20%白蛋白20~40g/d。

感染6例(18.2%)。

注射针型中,16例(48.5%)为注射剂,17例(51.5%)为粉针剂。

2.5临床转归:采取停药以及给予苯海拉明、地塞米松等抗过敏药物治疗,均好转或治愈,治愈16例(48.5%),好转17例(51.5%)。

3讨论头孢菌素类药物杀菌力强,抗菌谱广,在临床上得到广泛应用,但该类药物的不良反应常有报道。

钱小娟[3]报道头孢菌素类药物不良反应发生率为0.29%,但熊艳萍[4]报道的不良反应发生率达到3.11%,两者相差10倍,说明头孢菌素类药物不良反应发生情况及原因是比较复杂的。

鲁晴等[5]归纳出头孢菌素类药物不良反应原因包括药物自身原因、患者个体因素、药物配伍因素、药物浓度与给药速度、给药方式。

药物自身原因是指药物生产过程中混有药物的代谢产物或杂质,这个原因包括内源性和外源性两方面。

内源性杂质来自头孢菌素自身聚合产物,在生产、贮存或体内分解过程中,药物水解、聚合或代谢产物与体内蛋白、多肽、多糖结合成特异性抗体;外源性杂质主要来自发酵工艺,这些杂质能与蛋白、多肽、多糖等结合导致过敏反应[2]。

个体因素与过敏体质有关,这部分人体内有更多的过敏原和更高的过敏率。

药物配伍因素是指联合用药不合理所致。

药物浓度过大、输液速度不合适也可能产生不良反应,例如头孢曲松可透过血脑屏障引起脉络丛病变,导致神经系统反应。

给药方式中,静脉滴注被认为比其他给药方式更易引起不良反应,因为口服用药有肝脏首过效应,药效会降低,但静脉滴注不会。

本研究中,发生不良反应的头孢菌素类药物品种与性别、年龄无关,这个情况与赵继玲[6]报道的一致,但药物品种与临床表现、原患疾病类型仍然无关,就与赵继玲报道的不一致了,其原因可能与本研究不良反应例数偏少有关(本研究共33例,赵继玲报道69例)。

本研究不良反应临床表现中,过敏反应比例最高(59.5%),这个结果与彭彩萍、赵继玲、熊艳萍、鲁晴等研究结果一致,而与钱小娟的研究结果(消化道反应居首)不一致,然而本研究中消化道反应只有1例,这与其他文献报道的结果有明显差别,但原因不明确。