图说德国与中国文化差异

- 格式:doc

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:9

中德传统节日文化对比传统节日文化是一个民族精神家园的重要组成部分,它反映了一个民族的历史、信仰、价值观念和民俗风情。

中国和德国都有着丰富多彩的传统节日文化,这些文化在表现形式和内涵上既有相似之处,也存在很大的差异。

本文将从多个角度对中德传统节日文化进行对比分析。

中德传统节日文化的相似点主要体现在以下几个方面:1、节日起源:中德传统节日文化大多起源于自然崇拜和宗教信仰。

例如,中国的春节和德国的圣诞节都与冬季祭祀有关,人们通过祭祀祖先和神明来祈求平安与丰收。

2、家庭团聚:中德传统节日都强调家庭团聚和亲情的价值。

春节和圣诞节都是家庭团聚的重要时刻,人们共享美食、庆祝团圆。

3、重视节日氛围:中德人民都注重节日氛围的营造,通过布置环境、制作美食、交换礼物等方式来增添节日气氛。

尽管中德传统节日文化有许多相似之处,但它们在表现形式和内涵上仍存在很大的差异。

以下是两个主要方面的对比:1、节日种类:中国的传统节日丰富多样,包括春节、清明节、端午节、中秋节等。

而德国的传统节日主要集中在圣诞节、复活节、万圣节等基督教节日。

2、文化内涵:中国的传统节日文化大多与儒家思想、道家思想和佛教文化有关,强调天人合一、孝道等价值观念。

而德国的传统节日文化则更多体现的是基督教文化,强调信仰、救赎和感恩。

中德传统节日文化对比的原因和影响主要表现在以下几个方面:1、历史背景:中国和德国有着不同的历史背景和发展轨迹,这导致了它们的传统节日文化在形成和发展过程中受到了不同的影响。

中国长期受到儒家文化和佛教文化的影响,而德国则深受基督教文化的影响。

2、文化渊源:中德两国之间的文化交流和相互影响也是导致传统节日文化差异的重要因素。

虽然中国的传统文化对德国的汉学研究产生了很大影响,但德国的基督教文化对中国的传统节日文化影响相对较小。

3、社会影响:中德两国的社会制度和价值观念的差异也对其传统节日文化产生了影响。

中国的社会制度注重集体主义和家庭观念,而德国的社会制度则强调个人主义和自由精神。

如何用10张图说出东西方之间的文化成见图片故事想象中的对方设计师杨柳这一次用最简洁的图片讲出了中西方文化之间的不同。

有些人觉得她的这种简单的方式是在加深中西方文化之间的偏见,还有的媒体指出她的德国人身份使她并不能明白中华文化博大精深之处。

杨柳出生在北京,13岁的时候移民到德国,这样的人生经历促使她更加关注不同的行为背后的原因是什么。

她把这些不同的现象用图画简化,希望这样能使得人们更关注于这些现象背后的东西,然后能够对其他文化更加包容。

下面这些蓝色和红色的海报来自于设计师杨柳呈现中国(红)与其他西方国家(蓝)之间关键性的文化差异的一组插画作品。

这些海报极其精准地概括出中西方的文化差异并且有助于人们理解这些差异。

编译| 王雪欢来源| CNN人们会如何解释文化之间的根本差别?设计师杨柳觉得让这些东西简单化会好一些。

杨柳出生在北京,13岁的时候她移民到德国柏林。

在德国生活期间,她留意到中西方文化差异在生活中的种种体现,这促使她创作了《东西相遇》这本书,并由塔森出版社出版。

在这本口袋书里她讲述了中西方文化之间在价值观念(例如怎样表达对老年人的尊重、怎样对待移民)和具体社会生活中(例如退烧药、流行的消遣方式)的不同。

杨柳说:「这本书是我个人生活的感悟。

我在德国生活的时候一直在比较中西两种文化的差异,并且试图理解人们行为背后的原因。

这可能是我个人去了解我生活环境的方法。

」杨柳跟CNN的记者聊了聊她关于设计、文化误解的一些看法,还有在使用易于理解的图像表达对立的观念的过程中,她遇到的挑战。

生活方式CNN:什么促使你开始创作「东西相遇」这个系列的?杨柳:我是2003年在纽约的时候开始做这个项目的。

到那一年为止,我已经在中国和德国各生活了13年,我想要把我的生活体验记录下来。

在德国生活的13年里,我有过很多没有办法理解的地方,这本书更像是我个人的图画日记。

这里面的大部分的内容都来自于我生活中的真实经历。

人们如何对待团体中初来乍到的人CNN:你的上一本书《当男人遇到了女人》也使用了图画的形式,这种简约的表达方式吸引你的地方在于?杨柳:简单的象形图画是不同文化之间用来交流的最古老的方式。

图示中西文化差异

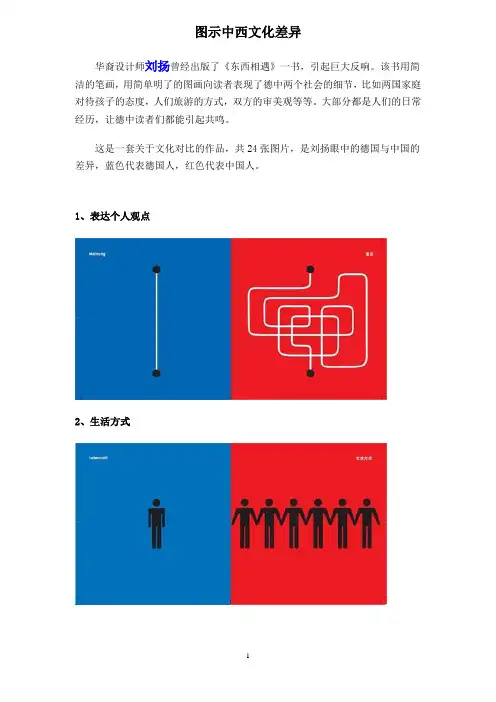

华裔设计师刘扬曾经出版了《东西相遇》一书,引起巨大反响。

该书用简洁的笔画,用简单明了的图画向读者表现了德中两个社会的细节,比如两国家庭对待孩子的态度,人们旅游的方式,双方的审美观等等。

大部分都是人们的日常经历,让德中读者们都能引起共鸣。

这是一套关于文化对比的作品,共24张图片,是刘扬眼中的德国与中国的差异,蓝色代表德国人,红色代表中国人。

1、表达个人观点

2、生活方式

3、守时

4、人际关系

5、表达愤怒的方式

7、关于自我

8、星期日街景

10、餐厅里

11、胃痛时的饮品

13、审美标准

14、处理问题的方式

15、一日三餐

16、交通工具

17、晚年生活

19、心情与天气

20、领导

22、对待孩子

23、对待新生事物

24、心目中的彼此。

10张图一目了然的告诉你中西方文化差异悦居英国2016-05-31 15:50:49中国文化孩子阅读(13216)评论(3)声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

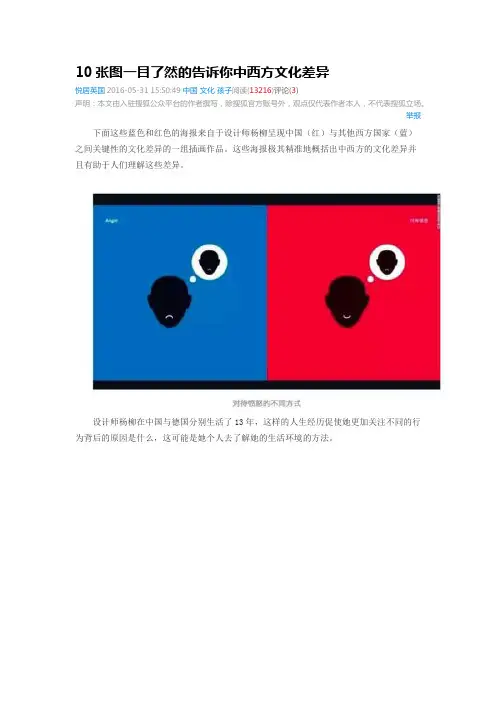

举报下面这些蓝色和红色的海报来自于设计师杨柳呈现中国(红)与其他西方国家(蓝)之间关键性的文化差异的一组插画作品。

这些海报极其精准地概括出中西方的文化差异并且有助于人们理解这些差异。

设计师杨柳在中国与德国分别生活了13年,这样的人生经历促使她更加关注不同的行为背后的原因是什么,这可能是她个人去了解她的生活环境的方法。

她把这些不同的现象用图画简化,希望这样能使得人们更关注于这些现象背后的东西,然后能够对其他文化更加包容。

在西方,人们更愿意选择骑自习车而不是驾车出行,因为骑自行车更环保并且有利于身体健康。

但是中国,很多人早已丢掉了他们的自行车选择驾车出行。

20年前的中国几乎到处都是自行车,所有的城市主干道旁都设有自行车专用车道,而私家车在当时是非常罕见的。

今天,无论是在北京还是中国其他的主要城市,道路上都塞满了龟速行驶的私家车,驾驶员们锤击着方向盘按响喇叭挑衅着彼此的怒气。

只有最大胆和疯狂的人才会选择在这样的道路上骑自行车。

中国人喜欢在吃饭的时候不断地大声交流并且在中国的餐馆吃饭会非常吵闹。

在中国,这家餐馆里越吵,这家餐馆就越好。

如果你不介意这种喧闹,旅行的时候在大堂里和一群中国人在一起吃饭将会是一次非常棒的体验。

如果你更喜欢安静的平和像烛光晚餐那样浪漫的环境,那就开个包间吧。

曾经人们觉得排队是那些弱者才会做的事情,推推搡搡才是常识。

这句话听起来有些刺耳,但是当你在银行、火车站、商店的收银台或者其他的会排队的地方,你就会发现这句话说的事实。

不过如今中国是在慢慢变好的,你可以在很多公交站台看到人们有序排队上车,但是仍然有其他地方,如果你想要得到服务,就只能加入战局。

中国人依然沉迷于用摄影记录他们的旅行,然后花更多的时间在摆pose拍照而不是享受美景。

八张图表揭秘不同文化的天壤地别作者:Gus Lubin来源:Business Insider在沟通方面,日本和美国完全是两个对立面。

很多人,特别是美国人,低估了不同国家人民为人处世方面的差异性。

欧洲工商管理学院(INSEAD)组织行为学教授艾琳-梅耶尔(Erin Meyer)日前出版了一本非常有意思的著作《文化地图:企业不得不学的一堂课》(The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business),这本书列举了很多例子,并提出了一些有意思的见解,帮助人们在跨国/跨文化沟通和协作中避免很多的问题。

梅耶尔表示,书中的这几张图表可以帮助人们了解那些来自不同国家,不同文化背景的合作伙伴,改善彼此之间的关系。

这几张图表分别是:沟通:直率vs含蓄评估:直接的负面回馈vs间接的负面回馈说服:推断vs诱导领导:平等主义vs等级体系决策:合议vs自上而下信赖:任务vs关系异见:对抗vs避免对抗时间观念:守时vs弹性沟通(Communicating)美国人无疑拥有世界上最直观、低语境的沟通技巧(低语境指对话中相对缺少直觉性理解)。

对于一个由移民组成的年轻国家而言,美国国民直来直去的沟通习惯也并不令人吃惊。

日本和其他东亚国家在沟通方面则是另外一个极端。

梅耶尔提供了多种策略,来避免在沟通中出现的这些差异性,但最基本也是最好用的方案,就是充分意识到文化间的差异。

在日本的美国人应该要注意那些“言下之意”,在美国的日本人应该要尽量习惯于美国人直来直去的说话习惯。

往左是低语境(Low Context)。

对于这些国家而言,好的沟通方式等同于精准、简单、清晰。

信息往往当面传达,立即就能理解。

如果能够让沟通更明确更畅通无阻,他们会很乐意复述。

往右是高语境(High Context)。

对于这些国家而言,好的沟通方式等同于复杂、微妙和分层表达。

德国的特色文化和风情德国是一个拥有丰富文化和独特风情的国家。

它的特色文化可以从以下几个方面介绍。

1.建筑文化:德国以其精美的建筑而闻名。

从中世纪的城堡和教堂到现代化的建筑,德国的建筑风格多种多样。

例如,科隆大教堂是德国最著名的哥特式建筑之一,慕尼黑的新天鹅堡则展示了浪漫主义建筑的精髓。

此外,德国还拥有许多历史悠久的城市,如海德堡、罗滕堡和法兰克福,这些城市保留了许多古老的建筑和街道,让人们感受到历史的魅力。

2.音乐文化:德国是音乐的故乡,许多著名的古典音乐作曲家都来自德国,如巴赫、贝多芬和莫扎特。

德国有着世界闻名的音乐学院和交响乐团,如柏林爱乐乐团和莱比锡布商乐团。

此外,德国还举办着一些世界知名的音乐节,如巴伐利亚音乐节和莱茵河古典音乐节。

无论是古典音乐还是摇滚乐,德国在音乐方面都有着丰富的传统和创造力。

3.文学和哲学:德国有着辉煌的文学和哲学传统。

著名的德国作家包括歌德、谢林、荷尔德林和哈耶克。

经典的德国文学作品,如《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》,被世界各地的读者所熟知。

德国的哲学家也产生了许多重要的思想家,如康德、黑格尔和尼采。

他们的思想对整个西方哲学都产生了深远影响。

4.啤酒和美食文化:德国人非常爱喝啤酒,因此德国也成为世界啤酒之乡。

德国的啤酒文化源远流长,有许多种类的啤酒可供选择。

慕尼黑的啤酒节是世界上最大的啤酒节之一,吸引着来自世界各地的游客。

此外,德国还有许多传统的美食,如香肠、猪脚和苹果派。

这些美食代表了德国人的饮食习惯和独特的口味。

5.节日庆典:德国有许多传统的节日庆典,如圣诞节和复活节。

圣诞节期间,德国的城市和小镇会装饰成梦幻般的圣诞景象,人们会去参观圣诞市场和购买手工艺品和圣诞美食。

德国的复活节庆典也非常独特,人们会互相赠送彩蛋和参加传统的游戏活动。

此外,德国还举办一些独特的节日,如慕尼黑啤酒节和斯图加特啤酒节,这些节日吸引了世界各地的游客。

总之,德国以其建筑、音乐、文学、美食和节日庆典而闻名于世。

德国的特色文化和风情德国是一个拥有丰富文化传统的国家,其特色文化和风情深受世人喜爱。

德国既有着深厚的历史底蕴,又融合了现代化的艺术和科技,形成了独特的文化魅力。

本文将从德国的艺术、音乐、食物、传统节日、建筑和社会风情等方面,介绍德国特色文化和风情。

德国艺术方面,无疑是世界文化宝库。

德国艺术家们自文艺复兴时期以来就创造了许多杰出的艺术作品。

在建筑方面,德国的哥特式建筑和巴洛克式建筑受到世界各地的赞美。

例如,科隆大教堂、新天鹅堡、哈雷市政厅等都是德国建筑的杰作。

在绘画方面,德国也有丰富的传统。

德国画家代表人物,如阿尔布雷希特·丢勒、阿尔布雷希特·阿尔都斯、卡斯帕·大卫·弗里德里希等都有着世界级的地位。

此外,德国的雕塑、装饰艺术、摄影等领域也都有很高的造诣。

在音乐方面,德国也是享誉世界的音乐大国。

德国是巴赫、莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯、瓦格纳等一系列音乐大师的故乡。

德国音乐传统深厚,音乐院校遍布各地,受到世界各地音乐爱好者的尊敬。

德国也有许多著名的音乐厅和歌剧院,如柏林爱乐乐团、慕尼黑爱乐乐团、德累斯顿国立歌剧团等都享有盛誉。

在食物方面,德国也有着独特的文化。

德国人酷爱啤酒和香肠。

德国啤酒极为普及,每年举办的慕尼黑啤酒节是世界闻名的盛会。

德国香肠种类繁多,品种特色各异,香肠文化在德国有着悠久的历史传统。

此外,德国还有着丰富多样的蛋糕和甜点文化,如黑森林蛋糕、阿尔卑斯山脚下的面包布丁等都是德国著名的甜点。

在传统节日方面,德国也有许多独特的节日和庆典。

例如,圣诞节是德国最重要的传统节日之一,德国的圣诞市场在世界各地都享有盛名。

复活节、万圣节、庄园节、植树节等也都是德国人喜爱的庆祝活动。

此外,德国还有着许多地方性的传统节日,如慕尼黑啤酒节、科隆狂欢节等,这些节日都展现了德国人民热情豪放的一面。

在建筑方面,德国也有着丰富的建筑文化。

德国的城市和乡村都有着不同风格的建筑,从中世纪的城堡、哥特式教堂,到现代化的高楼大厦,各种建筑风格在德国都有着独特的表现。

《东西相遇》图说东西方文化差异!

华裔设计师刘扬曾经在2007年出版了《东西相遇》一书,引起巨大反响。

该书用简洁的笔画,用简单明了的图画向读者表现了德中两个社会的细节,比如两国家庭对待孩子的态度,人们旅游的方式,双方的审美观等等。

大部分都是人们的日常经历,让德中读者们都能引起共鸣。

《东西相遇》是刘扬在中德两国各生活13年后,在纽约的创作成果。

这一系列作品曾受邀在德国外交部展出,在网上也广受转载。

对于刘扬来说,她只是对比两国的文化生活差异,而并非肯定或者否定其中一方。

通过这些对比,双方都能更直观地了解对方,也反思自己。

由于设计师个人的生活经历,她对两个社会、两种文化的理解都游刃有余,所以她对这些细节的描绘都深刻而独具一格的。

以下是刘扬眼中的德国中国差异,蓝色代表德国人,红色中国人:。

中德跨国婚姻中的文化差异研究——以龚琳娜《自由女人》为例摘要:本文基于Hofstede文化价值维度理论和Hall高低语境理论,以龚琳娜个人随笔集《自由女人》为例,分析中德跨国婚姻中的文化差异与文化冲突,从跨文化视角解读龚琳娜与老锣的成功跨国婚姻的影响因素,并对跨国婚姻中可能出现的跨文化交际问题给予建议和指导。

关键词:文化差异;文化价值维度;跨文化交际;跨国婚姻一、引言龚琳娜是中国女歌唱家,老锣是德国男音乐人、作曲家。

二人相识于北京,相恋于德国,在德国乡村居住五年,育有二子。

在龚琳娜的首部随笔集《自由女人》中,讲述了她与老锣相遇后冲破束缚、发现自己、寻获自由的故事。

本文将以Hofstede文化价值维度理论和Hall高低语境理论为框架,以《自由女人》为例,详细分析龚琳娜与老锣的成功跨国婚姻案例中所体现的跨文化现象,并对跨国婚姻中可能出现的文化差异与文化冲突给予建议和指导。

二、Hofstede文化价值维度20世纪七八十年代,Hofstede建立了关于国家文化差异的四个价值维度:个体主义/集体主义、不确定性规避、权力距离和阳刚气质/阴柔气质。

后来在加籍香港学者彭迈克研究的基础上又补充了第五个维度:长期/短期导向,使得这一理论更趋完善。

下面文章将基于Hofstede文化价值维度理论,对中德跨国婚姻中的文化差异与文化冲突进行分析。

2.1 个体主义与集体主义人与人之间联系松散的社会称为个体主义社会;人与人之间紧密联系,且对所在群体绝对忠诚的社会称为集体主义社会(Hofstede. G. & Hofstede. G.J.,2010)。

从Hofstede的“个体主义指数表”①中可以得出:中国大陆是较为典型的集体主义国家,德国是较为典型的个体主义国家。

龚琳娜“从小就怕说错话,每说一句话都要在心里想十遍”②;“从小就把别人的评价看得太重,把结果看得太重,不敢做决定,患得患失,怕不能成功。

”这显著体现了集体主义文化中重集体荣誉、重面子的群体取向和他人取向。

【转】图释德国人和中国人的差异——刘扬《东西相遇》图解德国人和中国人的差异,蓝色这边是德国人,红色这边是中国人。

The design of cultural differences.Germans are the blue side, Chinese the red:1 意见 suggestions2 生活方式 lifestyle3 时间观念 time sense4 人际关系 human network5 对待愤怒 attitudes toward anger6 排队 standing in line7 自我 ego8 周末街景 streets on Sundays9 聚会 parties10 在餐厅 in restaurants (decibels)11 美丽的标准 standard of aesthetic beauty (tan level)12 处理问题 problem solving13 一日三餐 three meals a day (hot or cold)14 交通工具 transportation preferences (1970 and present)15 老人的日常生活 daily life16 沐浴时间 time of showers17 心情与天气 mood and weather18 领导 view of superiors19 孩子 children20 对待新事物21 旅游 travel22 时尚 fashion23 胃疼时的饮品 stomach pains when the drink24 想象中的对方 the kind of people you dreamed of作者简介:刘扬,女,一九七六年生于北京。

十三岁随家人迁居德国。

十七岁时被德国柏林艺术大学设计系录取,师从于霍尔格·马帝斯,获硕士及大师班学位。

毕业后曾先后在伦敦、柏林、纽约工作及生活。

随着全球化进程的加快,文化交流与合作已成为推动各国发展的重要动力。

为了增进我国与德国之间的友谊,拓宽我们的国际视野,学校特举办了中德文化讲座。

通过这次讲座,我对中德文化有了更深入的了解,受益匪浅。

以下是我对这次讲座的心得体会。

一、中德文化的历史渊源讲座首先介绍了中德两国的历史渊源。

我国与德国有着悠久的历史交往,早在汉代,就有“丝绸之路”将两国联系起来。

唐代,德国传教士来华传教,为中德文化交流奠定了基础。

进入近现代,中德两国在政治、经济、科技等领域展开了广泛合作。

这次讲座让我深刻认识到,中德友谊源远流长,两国文化相互影响、相互交融。

二、中德文化的异同1. 语言文字中德两国语言文字差异较大。

汉语属于汉藏语系,德语属于印欧语系日耳曼语族。

汉语以汉字为书写符号,德语以拉丁字母为书写符号。

在语言表达上,中德两国存在较大差异。

例如,汉语注重意境,德语注重逻辑。

2. 价值观中德两国价值观也存在差异。

我国传统价值观强调“仁、义、礼、智、信”,注重集体主义;德国价值观强调“自由、平等、博爱”,注重个人主义。

这种差异导致两国在生活、工作、教育等方面存在不同。

3. 礼仪习俗中德两国礼仪习俗也有所不同。

例如,在商务场合,德国人注重时间观念,迟到被视为不礼貌;我国人则相对宽容。

在餐桌礼仪上,德国人喜欢分餐制,我国人则喜欢共享。

三、中德文化的交流与合作1. 教育领域中德两国在教育领域有着广泛的交流与合作。

德国高校在工程技术、自然科学等领域享有盛誉,我国学生赴德留学人数逐年增加。

同时,我国高校与德国高校开展联合办学,为学生提供更多学习机会。

2. 科技创新中德两国在科技创新领域合作密切。

两国企业共同研发新技术、新产品,推动产业升级。

例如,在新能源汽车、智能制造等领域,中德企业合作成果丰硕。

3. 文化交流中德两国在文化交流方面成果显著。

两国举办各类文化活动,如文化节、艺术展览、电影节等,增进两国人民对彼此文化的了解和友谊。

四、个人感悟通过这次讲座,我对中德文化有了更深入的了解。