《古代文论》复习

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

《中国古代文论》课程复习资料一、名词解释:1.诗缘情2.发愤著书3.词别是一家4.尚巧贵妍5.文笔6.文以载道7.意、趣、神、色8.义理、考据、词章9.兴观群怨10.不平则鸣11.风骨12.《南词叙录》13.诗言志14.六观15.以禅喻诗16.幽情单绪17.诗大序18.“文气”说19.性灵说20.小说评点21.以意逆志22.吟咏情性23.别裁伪体24.《花部农谭》二、简答题:1.简述先秦儒家的主要文学观念。

2.简述《文心雕龙》中论“通变”的主要内容。

3.简述明代公安派的文学发展论。

4.简述魏晋南北朝文学批评发达的原因。

5.简述明代前后七子的文学主张及创作理论。

6.简述桐城派文论的主要观点。

7.试列举汉代批评家的主要赋论观点,要求至少举出三家。

8.简述《文心雕龙》的基本思想。

9.试述孟子文艺观的主要理论主张。

10.简述白居易的诗歌理论主张。

11.简述明代小说批评发展的几个基本问题。

12.试述《文心雕龙》在古代文论史上的地位与作用。

13.简述清代毛纶、毛宗岗父子对《三国演义》的评点。

14.简述先秦道家的主要文学观念。

15.简述清代浙西派和常州派的词论主张。

16.简述汤沈之争。

三、材料分析题:1.王国维《人间词话》(节选)有有我之境,有无我之境。

“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

”“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

”有我之境也。

“采菊东篱下,悠然见南山。

”“寒波澹澹起,白鸟悠悠下。

”无我之境也。

有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。

无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。

古人为词,写有我之境者为多。

然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。

无我之境,人唯于静中得之。

有我之境,于由动之静时得之。

故一优美,一宏壮也。

2.叶燮《原诗·内篇》(节选)诗始于《三百篇》,而规模体具于汉。

自是而魏,而六朝、三唐,历宋元明以下至昭代,上下三千余年间,诗之质文、体裁、格律、声调、辞句,递升降不同。

而要之,诗有源必有流,有本必达末;又有因流而溯源,循末以返本。

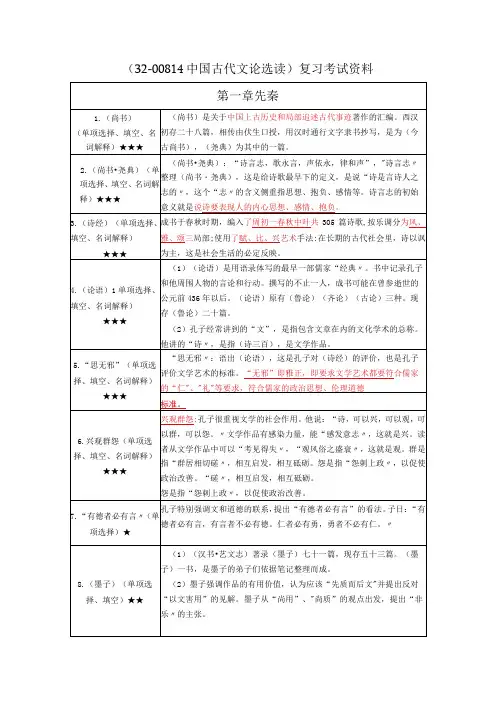

《中国古代文论》复习资料(1) 选择题第一章:先秦1、《尚书. 尧典》是上古流传下来的书,中国古代最早的文论资料。

“诗言志”是我国历代诗论的“开山的纲领”。

“志”本义指志向,但笼统的说它指人们的主观方面,包括思想感情在内。

所谓“诗言志”是要求诗人在在有了对现实的真情实感的前提下以抒情的笔触,反映激动过他的现实。

2、“思无邪”出自《诗经》,是孔子对《诗经》内容的概括,所谓“思无邪”就是“思想纯正”。

“思无邪”,具体的说就是“乐而不淫,哀而不伤”。

“不淫”、“不伤”即是要求“约之以礼”,做到“中和”。

孔子强调文学形式和内容并重的观点是:“文质彬彬”。

“辞达而已矣”是孔子对文学语言提出的标准。

3、“兴、观、群、怨”体现了孔子很重视文艺的社会作用。

“可以兴”,说明诗歌可以感动人、鼓舞人,具有艺术感染作用;“可以观”,说明诗歌可以“考见得失”,“观风俗之盛衰”,具有认识作用;“可以群”,说明诗歌可以交流思想感情,使人们互相切磋,达到团结的目的;艺术文学可以拉近心与心的距离。

“可以怨”,说明诗歌可以“怨刺上政”,对时事政治发表批评意见。

4、“兴、观、群、怨”出自《论语〃阳货》。

5、孔子的"诗可以兴"中的"兴",朱熹解释为( "感发志意"和"托物兴辞" )6、孔子在《论语〃八佾》中说:《韶》乐是( "尽美矣,又尽善也" )7、墨子反对艺术(歌舞)提倡非乐。

主张文学的实用依据是是“三表”,“何为三表?”——“一:本之于古者圣王之事,二:原察百姓耳目之实,三:废以为刑政,观其中国家百姓人名之利”(意思是:要求根据古代圣王的实践经验,参酌当时人民群众的实践经验,在“刑政”的实践中去检验,看它是否符号国家百姓人民的利益)。

“三表法”是墨子提出的“立言”之法。

他所说的“言”指广义的“文学”与“言谈”。

8、墨子的学说与儒家并称“显学”。

《中国古代文论》期末考试核心必考复习资料精简版《中国古代文论》期末考试核心必考复习资料精简版整理人:王宰相版权所有,侵权必究一.填空题:(25小题,每空1分,共50分)1. 孔子论语 \思无邪\就是提倡音乐的乐曲,要中正平和,要\乐而不淫,哀而不伤\2. 孔子的文质说,他说:\质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

3. 老子“大音希声,大象无形”是中国古代文学理论中的一种美学观念。

4. 司马迁写作《史记》的目的是“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。

5. 《毛诗大序》中说:\诗有六义:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。

6. 曹丕提出四科八体说的文体论:“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。

”7. 西晋陆机《文赋》进一步把文体分为诗、赋、碑、诔、铭、箴、颂、论、奏、说十类。

8. 陆机《文赋》:陆机,西晋文学家。

9. 刘勰,字彦和,生活于南北朝时期,中国历史上著名的文学理论家。

10. 陆机在《文赋》中论文体风格特征时,提出了“诗缘情而绮靡”和“赋体物而浏亮”。

11. 《典论?论文》强调作家个性对文学创作的意义,提出了“文以气为主”的著名观点。

12. 曹丕《典论?论文》研究了不同类型文体的特点,指出“文本同而末异”。

13. 钟嵘对诗歌理论的贡献,诗论专著《诗品》,其文论思想的核心,认为是“直寻”。

14. 钟嵘把诗经分为:小雅和国风。

15. 钟嵘的《诗品》和刘勰的《文心雕龙》,代表了齐梁时期文学批评的最高成就。

16. 陈子昂《与东方左史虬修竹篇序》提出“兴寄”和“风骨”说,这是他诗歌革新主张。

17. 陈子昂心目中的理想作品是:“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。

” 18. 韩愈在《答李朔书》中继承了孟子的“养气”说,提出了“气盛言宜”之论。

19. 韩愈在《送孟东野序》中提出了他的“不平则鸣”论。

20. 白居易《与元九书》中说:“诗者,根情,苗言,华声,实义。

《古代文论》期末参考资料(必背)一、孔子的“兴观群怨”答案一:(1)此说是在《论语•阳货》中提出的。

《论语•阳货》说:“子曰:小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

”主要是针对文学的社会功能而说的。

(2)这种说法是通过诗歌来表达情志以发挥其社会作用的概括论述,这也体现了他对诗歌艺术特征的认识。

(3)“兴”从作者而言,是指受外物触动而引发内在之情和创作之念;就读者而言,是指诗歌具有艺术感染力。

“观”从作者来说,就是要反映现实的真实;从读者来说,是要通过作品来认识社会的真实风貌。

“群”指诗歌具有团结群众和教育群众的作用。

“怨”既指怨刺上政,也包含一般的哀怨和讽谕和男女之间的情怨。

(4)孔子此说比较全面地总结了文学艺术的社会功能,对后世批评家论文学与社会的关系起到了奠基石的作用。

答案二:《论语·阳货》记载道:“子曰:小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于草木鸟兽之名。

”孔子对文学作品的美学作用、认识作用、教育作用等乃至后来知识学习方面,都做了充分的肯定。

他的“兴观群怨”说对后来的诗学理论产生了极为深远的影响。

(1)“兴”是就文学作品的审美作用而言的,朱熹解释为“感发意志”,指诗歌的生动具体艺术形象可以激发人的精神之兴奋,感情之波动,从吟诵、鉴赏诗歌中可以获得一种美的享受。

诗歌的这种美学作用,可以使读者产生丰富的艺术联想。

(2)“观”,是就文学作品的认识作用而言的,而孔子所说“观”比较侧重在诗歌所反映的社会政治作用与道德风尚状况以及作者的思想倾向与感情心态。

观世与观志是读诗的两个重要方面。

他要求文艺能比较具体、比较确切的反映现实的真实状况,体现了孔子文艺思想中的现实主义特特征。

(3)“群”,是就文学作品的团结作用而言的。

《论语·集解》引孔安国云:“群居相切磋。

”朱熹在《四书集注》中说是“和而不流”。

古代文论复习要点梳理先秦1、《尚书》诗言志2、儒家文学观孔子《论语》文艺与道德修养,政治外交活动的关系关于文学批评的标准文学的社会功用:兴观群怨文学的内容与形式之关系论雅乐与郑声孟子《孟子》与民同乐的文艺美学观以意逆志、知人论世的文学批评方法知言养气说荀子《乐论》“天行有常”的自然观对荀子文学思想的影响明道、言志、抒情相结合的文学观对文艺和政治关系的系统阐述3、道家文学观老子《道德经》大音希声,大象无形庄子《庄子》崇尚自然,反对人为的文艺美学思想:无乐之乐解衣般礴言意之表虚静、物化、得意忘言的艺术创作论两汉1、司马迁文论对《离骚》的重要评论“发愤著书”说实录精神2、《毛诗大序》“发乎情,止乎礼义”讽谏说六义说情志统一说3、扬雄文论对屈原作品的评价:“过以浮”“蹈云天”诗人之赋丽以则,词人之赋丽以淫辞赋观4、班固文论对屈原作品的评论对《诗经》及汉乐府诗的评论5、王充《论衡》对谶纬神学思想的批判真善美相统一的文学观6、王逸《楚辞章句》称《离骚》为“经”对屈原及其作品的高度评价魏晋南北期1、曹丕《典论论文》作家的才能与文体的性质特点之关系:文非一体,鲜能备善强调作家个性对文学创作的重要意义:文以气为主对文章价值的崇高评价:盖文章,经国之大业,不朽之盛事。

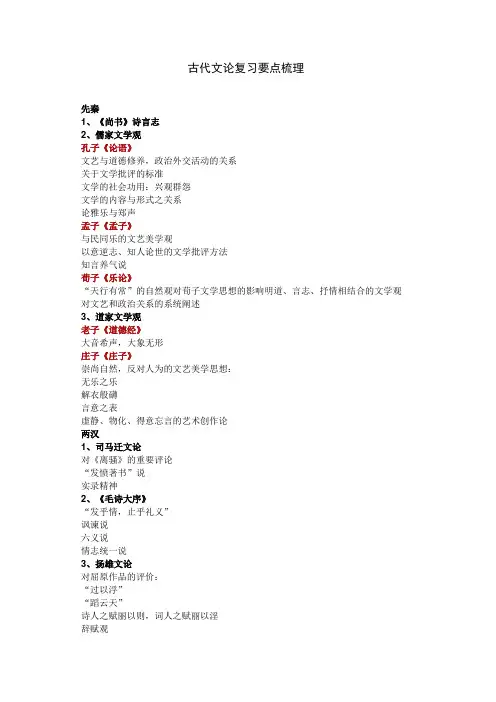

年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷对前人文学批评态度的意见:文人相轻,暗于自见2、陆机《文赋》文学创作中艺术构思的重要性各类文体的特征及其艺术风格对文学创作中作品结构和布局方面的分析文学作品艺术美的五条标准:应、和、悲、雅、艳3、沈约《宋书谢灵运传》对晋宋以前文学发展进行了简单梳理,承认“变”的历史必然性、合理性4、刘勰《文心雕龙》对文学本质的看法:《原道》篇文学创作论:论文学创作的构思:《神思》篇论文学形象的艺术特征:《隐秀》篇论文学的风格:《体性》篇、《定势》篇、《才略》篇论文学作品的风骨美:《情采》篇、《风骨》篇论文学作品的写作技巧:《总术》篇、《情采》篇、《附会》篇、《熔裁》篇文学文体论:《明诗》至《书记》共20篇,论述了共34种不同的文体文学发展论:通变文学批评论:六观(位体、置辞、通变、奇正、事义、宫商)5、钱嫌《诗品》以“直寻”为核心的文艺美学思想:诗歌的本质是表现人的感情诗歌的创作以自然为最高美学原则以怨愤为主要内容的风骨论诗歌必须有使人产生美感的滋味对历代五言诗人的评价:风、骚传统(体系)准确把握诗人创作特点,作出全面、公允的评价6、萧统《文选序》沉思瀚藻7、萧绎《金楼子立言》阐述自己关于“文”的认识古之学者有二,今之学者有四:儒、学、文、笔8、颜之推《颜氏家训》调和南北文风“理致”“气调”“天才”“兴会”看重作家的人品,讲究道德修养隋唐五代1、陈子昂《与东方左史虬修竹篇序》风骨论兴寄论2、王昌龄诗论风格上:格律说意境上:“三境”“三格”说3、李白诗论自然清新的诗歌主张以“清算”为核心的诗歌艺术美理想4、股瑞诗论以“兴象”为中心的文艺思想:诗歌应当有风骨诗歌应具备“神来、气来、情来”之妙诗歌构思要新颖、奇特、巧妙,并且具备自然的声律之美5、杜甫诗论文学应当揭露当权统治者的弊政,描写百姓的疾苦,以达到民请命为目的诗歌艺术美理想是肯定清新秀丽,而又更重壮阔豪迈6、皎然诗论境中含情,情由境发诗歌“取境”有难、易之分诗境与禅境合一7、刘禹锡《董氏武陵集纪》文章之蕴境生于象外8、韩愈诗文论文以明道“气盛言宜”论为陈言之务去“不平则鸣”论9、柳宗元文论文有二道观批判地对待古文重视作家的自身修养10、白居易诗论诗歌创作要有为而作,不是为艺术而艺术诗歌创作要起到“救济人病,裨补时阙”的积极社会作用美刺观提倡“直笔”“实录”11、司空图诗论思与境偕韵味说四外说宋金元1、欧阳修诗文论道胜者文不难而自至诗穷而后工说诗歌意境理论2、苏轼诗文论论艺术创作中“知”与“能”的关系论艺术构思中“虚静”“物化”和“妙观逸想”论形象塑造的“随物赋形”和“传神”论“无法之法”论平淡的艺术意境3、黄庭坚诗文论肯定诗歌“刺世嫉邪”的怨刺作用夺胎换骨,点铁成金诗歌创作要有精博的学问为基础讲究严密的法度4、李清照《论词》勿“破碎”要有“铺叙”讲“故实”要求词的格调高雅、典重5、吕本中诗论“活法”“悟入”6、张戒《岁寒堂诗话》意味说去词去意8、朱臬诗文论文道一体论诗志合一论三变说“兴”与“涵咏”9、严羽诗论论“别材”“别趣”论“妙悟”论“以盛唐为法”10、元好问《论诗绝句三十首》主张写诗必须要有真情实感崇尚清新自然之美崇尚雄浑、刚健的风骨之美11、张炎《词源》确立了“雅正”的审美标准提出了“清空”的审美要求提出了“意趣”的审美要求明代1、李梦阳诗论诗文之辨唐宋之辨2、谢榛诗论情、景体、志、气、韵四要素感兴3、王世贞诗文论诗文的核心是意:意的形成:自外而内,外界事物触发自内而外,作家感情借外物宣泄意的传达:法才气与格调相统一4、李贽文论童心说:天下之至文,未有出于童心焉者也以自然为美的创作思想:化工、传神5、袁宏道诗文论独抒性灵,不拘格套,提倡文学创作的“真文学的可贵之处在于因时因事而“变”强调文学作品之“趣”讲究文学创作之“奇”求古人真诗清代1、金圣叹小说理论区分圣人作书与古人作书比较《史记》与《水浒传》重视小说中的人物性格塑造2、李渔《闲情偶寄》结构第一:戒讽刺、立主脑、脱窠臼、密针线、减头绪、戒荒唐、审虚实词采第二:贵显浅、重机趣、戒浮泛、忌填塞重视戏剧的宾白语言:声务铿锵、语求肖似、词别繁减、字分南北、文贵洁净、意取尖新、少用方言、时防漏孔关于科浑语言的原则:戒淫亵、忌俗恶、重关系、贵自然戏剧的“格局”:非常重视开场、冲场,要求开场数语应“包括通篇”,而冲场则须“蕴酿全部”。

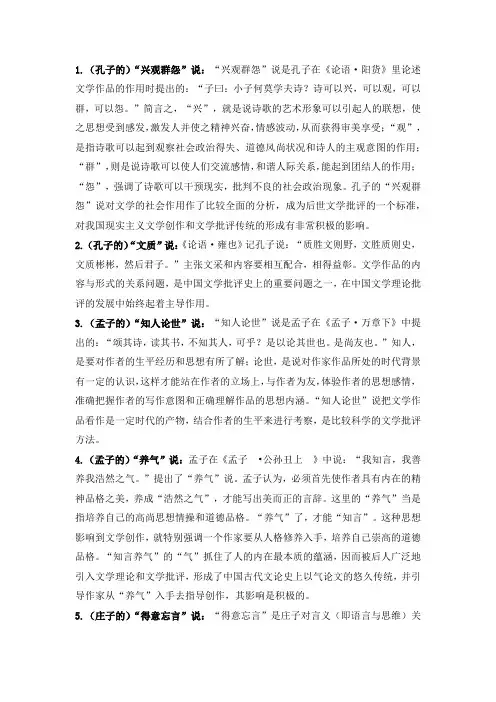

1.(孔子的)“兴观群怨”说:“兴观群怨”说是孔子在《论语·阳货》里论述文学作品的作用时提出的:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

”简言之,“兴”,就是说诗歌的艺术形象可以引起人的联想,使之思想受到感发,激发人并使之精神兴奋,情感波动,从而获得审美享受;“观”,是指诗歌可以起到观察社会政治得失、道德风尚状况和诗人的主观意图的作用;“群”,则是说诗歌可以使人们交流感情,和谐人际关系,能起到团结人的作用;“怨”,强调了诗歌可以干预现实,批判不良的社会政治现象。

孔子的“兴观群怨”说对文学的社会作用作了比较全面的分析,成为后世文学批评的一个标准,对我国现实主义文学创作和文学批评传统的形成有非常积极的影响。

2.(孔子的)“文质”说:《论语·雍也》记孔子说:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

”主张文采和内容要相互配合,相得益彰。

文学作品的内容与形式的关系问题,是中国文学批评史上的重要问题之一,在中国文学理论批评的发展中始终起着主导作用。

3.(孟子的)“知人论世”说:“知人论世”说是孟子在《孟子·万章下》中提出的:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。

是尚友也。

”知人,是要对作者的生平经历和思想有所了解;论世,是说对作家作品所处的时代背景有一定的认识,这样才能站在作者的立场上,与作者为友,体验作者的思想感情,准确把握作者的写作意图和正确理解作品的思想内涵。

“知人论世”说把文学作品看作是一定时代的产物,结合作者的生平来进行考察,是比较科学的文学批评方法。

4.(孟子的)“养气”说:孟子在《孟子•公孙丑上》中说:“我知言,我善养我浩然之气。

”提出了“养气”说。

孟子认为,必须首先使作者具有内在的精神品格之美,养成“浩然之气”,才能写出美而正的言辞。

这里的“养气”当是指培养自己的高尚思想情操和道德品格。

“养气”了,才能“知言”。

这种思想影响到文学创作,就特别强调一个作家要从人格修养入手,培养自己崇高的道德品格。

一、填空1分1“信言不美,美言不信”,即语言要崇尚自然,以自然为美,不要修饰。

2《诗大序》还发展了儒家的政治教化论,提出“发乎情,止乎礼义”的“诗教”观。

3王充强调“实诚”,反对“虚妄”4皎然,最早探究诗歌意境5“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,白居易的诗论是一种比较纯粹的儒家实用理论。

6《二十四诗品》是司空图论诗歌意境风格的著名作品。

7黄庭坚最著名的观点是:点铁成金、夺胎换骨。

8严羽论诗的基本方法是“以禅喻诗,以悟论诗”。

9严羽发现了诗与别的文学形式不同的文体特点,他把这种特点叫做“兴趣”10即景会心P2711李渔提出“结构第一”:立主脑、解头绪;密针线;脱窠臼。

12《人间词话》对古代文论史上发展历时最长、内涵最丰富的意境论作了全面的总结和发展。

13“诗缘情”与“诗言志”,在古代文论史上前后相继,各标一帜的态势形成。

14如果把“形象”和“意象”这两个基本概念加以比较,则前者重在对物象的模拟(象物)而后者重在物象的审美概括。

15古代文论把创作过程的这个起始环节,称为“感物”。

16“不著一字,尽得风流”(《二十四诗品·含蓄》)是描述诗歌意境风格的含蓄。

17杜甫的《戏为六绝句》开了中国古代文论史上以诗论诗的风格。

1“信言不美,美言不信”,即语言要崇尚自然,以自然为美,不要修饰。

2《诗大序》还发展了儒家的,提出“发乎情,止乎礼义”的观。

3王充强调,反对。

4,最早探究诗歌意境5“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,白居易的诗论是一种理论。

6是司空图论诗歌意境风格的著名作品。

7黄庭坚最著名的观点是8严羽论诗的基本方法是9严羽发现了诗与别的文学形式不同的文体特点,他把这种特点叫做。

10即景会心P2711李渔提出“结构第一”:。

12对古代文论史上发展历时最长、内涵最丰富的作了全面的总结和发展。

13与,在古代文论史上前后相继,各标一帜的态势形成。

14如果把“形象”和“意象”这两个基本概念加以比较,则前者重在对物象的(象物)而后者重在物象的。

先秦文论1、诗言志:《尚书·尧典》所提到的一个文论范畴,《尧典》中讲:“诗言志、歌咏言、声依永、律和声。

”诗言志的意思是说:诗歌史用来抒发人的情志的。

这一观点正确的揭示了诗歌的性质作用,对中国诗学产生了重大的影响。

2、思无邪:出自论语:“《诗三百》,一言以蔽之,曰:思无邪。

”意思是文学作品的内容和文学倾向要雅正、纯正。

这个观念反应了孔子对文艺作品内容的基本要求,儒学文艺观念的核心。

3、尽善尽美:出自《论语》:“子谓《韶》,尽善矣,又尽美也”是关于文艺作品内容形式的要求,要求文艺作品做到内容和形式的完美统一。

这一观念正确揭示了文艺作品文质之间的关系,符合文学创作的规律。

4、中和之美:出自《论语》:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。

”是中国古代重要的美学范畴,是儒家文论的核心和支柱,它要求文艺创作要怨而不怒,哀而不伤,乐而不过,会理性的节制人的情感,要含蓄的表达个人的思想情感,要去否去泰,防止过犹不及。

5、兴观群怨:出自《论语》“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨”是孔子对文艺社会作用的认识。

意识是有启发鼓舞的作用,有认识社会现实的作用,有互相感化互相提高的教育作用,有讽刺不良政治的作用。

此外,诗还有道德教化的作用和帮助人们认识自然的作用。

6、知人论世:要正确理解一个人的创作特点,真正掌握作品的内涵,第一要知人,第二要论事,知人就是了解这个人的思想,生活经历,成长过程和审美趣味。

论事就是要理解此人所处的时代背景和社会生活环境,这是一种文艺批评,涉及到文学批评的社会学方面。

是中国文艺批评方法论中的金绳宝X7、以意逆志:意,推导,追求的意思,志,作品中的深层含义。

不管哪种解释方法,都强调不能因为拘泥个别词句而误解了诗的原意,而要通观全诗,以作者之志,推求作品含义。

8、知言养气:知言是指能够辨别言辞的本质,能够辨别那些片面的,不公正的和闪烁其词的语言并指出其实质。

养气是培养自己的道德修养,孟子强调要用儒家的道德去培养自己的道德修养,这代表先秦儒家对完美人格的追求。

《古代文论》期末复习资料(参考)中国古代文论笔记学习第一章中国文学理论抨击的萌和产生――先秦时代一、孔子1.诗言志《尚书尧典》中明确提出的关于社会功用的观点,“诗言志,歌永言”。

就是说诗就是人的心灵的整体表现。

由此奠定了中国文艺的民族特点,与西方文艺存有着本质的区别。

2.“思无邪”《论语?为政》篇说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。

'”提出了“思无邪”说。

“思无邪”的批评标准从艺术上说,就是提倡一种“中和”之美。

《诗》三百中的作品起初不仅关涉内容(歌词),而且与音乐有紧密的关系。

因此,从音乐上讲,“思无邪”就是提倡音乐的乐曲,要中正平和,要“乐而不淫,哀而不伤”;从文学作品上讲,则要求作品从思想内容到语言,都不要过分激烈,应当做到委婉曲折,而不要过于直露。

3.尽善尽美孔子论雅乐与夏晓华时说过《韶》趣就是“天下美矣,又持论也”,又主张“摆郑声”,因为“郑声淫”,又说道“恶人郑声之乱雅乐也”。

其主要观点即为就是倡导雅乐,反对郑声。

建议文学作品“尽善尽美”、雅正中和,这就是孔子文艺思想的审美特征。

4.乐而不淫,哀而不伤这是孔子论《关雎》的话,意思就是快乐而不过分,哀愁而不悲伤,就是提倡一种中和之美,要“诗无邪”,从音乐上讲,就是提倡一种中正平和的乐曲,从文学作品上讲,就是不能过于激烈,应委婉曲折,不要过于直露。

5.文质彬彬这就是孔子在《论语雍也》中的观点:质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

就是建议文学作品内容和形式必须轻松统一,文采和质朴必须配搭得宜。

这一理论在中国文学理论抨击史的发展中始终起至主导作用。

6.辞达“辞达”就主要应是指文学作品能用准确的语言表达作品的内容,不必要徒事与内容无关的文饰。

但并不是说文学作品不要文饰,孔子还说过“言之无文,行而不远”(《左传襄公二十五年》引),可以说明孔子认为一定的文饰,还是必要的。

二、孟子1.知言养气孟子在《孟子公孙丑上》中说道:“我云尔,我尉迟氏我浩然之气。

古代文论复习题及答案一、填空题1. 古代文论中,______是文学创作的最高境界。

2. “文以载道”这一观点最早由______提出。

3. 古代文论家______认为,文学创作应该追求“意境”。

4. “诗中有画,画中有诗”是______对诗歌与绘画关系的理解。

5. 古代文论中,______提出了“神韵”这一概念,强调诗歌的内在精神。

二、选择题1. 下列哪位文论家不是唐代的?A. 杜甫B. 王勃C. 韩愈D. 苏轼答案:D2. “文以气为主”这一观点是由哪位文论家提出的?A. 刘勰B. 钟嵘C. 王昌龄D. 刘禹锡答案:A3. “文章合为时而著,歌诗合为事而作”这一观点是由哪位文论家提出的?A. 王勃B. 韩愈C. 柳宗元D. 杜甫4. “诗言志”这一观点最早见于哪部著作?A. 《诗经》B. 《左传》C. 《史记》D. 《汉书》答案:A5. “意境”一词最早出现在哪位文论家的著作中?A. 钟嵘B. 王昌龄C. 刘勰D. 王维答案:D三、简答题1. 简述古代文论中“意境”的概念及其在文学创作中的作用。

2. 论述古代文论家如何理解诗歌与音乐的关系。

3. 描述古代文论中“神韵”与“形似”的区别及其对后世文学创作的影响。

四、论述题1. 论述古代文论中“文以载道”与“文以气为主”两种观点的异同,并分析其对后世文学创作的影响。

2. 以具体文论家为例,分析古代文论中对诗歌创作技巧的探讨,并阐述其对现代文学创作的意义。

答案:一、填空题1. 意境2. 韩愈3. 王昌龄5. 钟嵘二、选择题1. D2. A3. B4. A5. D三、简答题1. “意境”是古代文论中一个重要的概念,它指的是文学作品中所描绘的景象与情感的和谐统一,是作者情感与客观事物的有机结合。

在文学创作中,意境的营造能够增强作品的艺术感染力,使读者在阅读时产生共鸣,达到情感上的交流。

2. 古代文论家普遍认为诗歌与音乐有着密切的关系,诗歌的节奏和韵律与音乐的节奏和旋律相呼应,能够增强诗歌的表现力和感染力。

《中国古代文论》复习资料名词解释:1.(庄子的)“虚静”说“虚静”说是中国古代有关创作构思的理论。

“虚静”,最早是老子在《道德经》里提出“致虚极,守静笃”的说法,庄子极大地发展了老子的“虚静”的学说,认为它是进入道的境界时所必须具备的一种精神状态,《庄子·大宗师》说:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。

”庄子的“坐忘”就是“虚静”,是要使人忘掉一切存在,也忘掉自己存在,抛弃一切知识,达到与道合一的境界。

庄子认为虚静必须在“绝学弃智”的基础上方可达到,然而也只有达到虚静,才能对客观世界有最全面最深刻的认识,才能自由地进行审美观照,艺术创造力才最为旺盛,才能创作出和造化天工完全一致的作品。

庄子的“虚静”说对后世影响极大,后世的文学家和文学理论家都或多或少地受到庄子的“虚静”说的影响。

2.(孔子的)“兴观群怨”说这是孔子在《论语·阳货》篇里提出来的关于文学作品的社会作用的说法。

《阳货》篇记载说:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”兴,指诗歌具体安排的艺术形象可以激发人的精神之兴愤,可以使人从诗歌鉴赏中获得一种美的享受;观,是指诗歌真实地反映社会政治和道德风尚状况,因而能让人从中观察出政治的得失和风俗的盛衰;群,则是人为诗歌可以有使人互相交流感情,加强团结的作用;怨;是指文学作品有干预现实、批评社会的作用。

孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头,对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

3.(孟子的)“知言养气”说这是孟子在《孟子·公孙丑上》中提出来的,篇中说:“我知言,我善养吾浩然之气。

”孟子认为必须首先使作者具有内在的精神品格之美,养成“浩然之气”(具有高尚道德品质而形成的一种崇高的精神气质蕴涵),才能有美而正的言辞。

这种思想影响到文学创作,就特别强调作家要加强自己的人格修养,然后才能写出好的文学作品。

古代文论复习资料古代文论复习资料古代文论是中国文化宝库中的一颗明珠,它承载着古人智慧的结晶,为我们理解和欣赏古代文学作品提供了重要的指导。

在这篇文章中,我们将回顾一些重要的古代文论,以增进我们对古代文学的理解和鉴赏能力。

一、文言文与白话文的辨析古代文论中最基本的问题之一就是文言文与白话文的辨析。

文言文是古代文学的主要表达方式,它以古代官方语言为基础,注重修辞和韵律,具有独特的古典美。

而白话文则是近代文学的主要表达方式,它以现代汉语为基础,注重语言的自然和通俗,更贴近人们的生活。

在辨析文言文与白话文时,我们需要注意两者的语言特点和表达方式。

文言文的语法结构复杂,使用大量的古代词汇和病句,需要通过学习才能理解和运用。

而白话文则更为简洁明了,使用现代汉语的语法结构和词汇,更易于理解和运用。

二、修辞手法的运用修辞手法在古代文学中起着至关重要的作用,它能够增强作品的表现力和感染力。

在古代文论中,有许多关于修辞手法的论述,如夸张、比喻、拟人、排比等。

夸张是一种常见的修辞手法,它通过夸大事物的特点来达到强调的效果。

比如《红楼梦》中的“一笑倾城,再笑倾国”,通过夸张的表达方式,使人们对这个人物产生强烈的印象。

比喻是将一个事物与另一个事物进行类比,以便更好地表达和理解。

比如《西游记》中的“如来佛祖手持金箍棒,威震四方”,通过将如来佛祖与金箍棒进行比喻,使人们对如来佛祖的威严和力量有了更直观的感受。

拟人是将无生命的事物赋予人的特点和行为,以便更好地表达和理解。

比如《论语》中的“君子坦荡荡,小人常戚戚”,通过将君子和小人进行拟人,使人们对君子和小人的品质有了更深入的认识。

排比是将同类事物并列起来,以增强表达的力度和效果。

比如《史记》中的“夫以无知而知,以不言而言,以不动而动,天下莫能与之争美”,通过排比的方式,使人们对这个人物的能力和魅力有了更全面的了解。

三、古代文学的审美观古代文论中还涉及到古代文学的审美观。

审美观是人们对美的认知和追求,它在古代文学中具有重要的地位。

一、填空题1.孟子对儒家文艺思想发展的突出贡献在于他的“与民同乐”的文艺美学思想,以及“以意逆志”与“知人论世”的文学批评方法论。

2.司马迁在《报任少卿书》(即《报任安书》)中,根据历史上许多伟人的事迹,概括出“发愤著书”说,这是一种进步的文学思想。

3.《毛诗大序》认为诗歌创作要合乎“发乎情,止乎礼义”的原则,而在批评黑暗现实方面,又必须“主文而谲谏”,反映了儒家的文艺思想。

4.陆机《文赋》把文体分为十类,并具体概括了其风格特征,其中提出了“诗缘情而绮靡”,“赋体物而浏亮”。

可以看出他对文学艺术的两个重要特征:感情与形象有了极为深刻的认识。

5.钟嵘《诗品》把五言诗人分为两个大的系统,以《诗经》和《楚辞》分别为其源头风、骚并举,探源溯流,评价极为深刻。

6.韩愈继承了孟子的“养气”说提出了“气盛言宜”之论,又继承了司马迁的“发愤著书”说提出了“不平则鸣”论。

7.“文章合为时而著,歌诗合为事而作”这一著名的论断出自唐代的大诗人、文学理论批评家白居易的著名书信体论文《与元九书》。

8.在《论词》中,李清照力主要严格区分诗与词的界限,提出了词“别是—家”的著名观点,这是比较符合诗词发展的实际情况的。

9.张炎在《词源》里首先确立了“雅正”的审美标准(见《词源序》),又提出了“清空”和“意趣”的审美要求,并分别列专节对二者进行了论述。

10.袁宏道为了抨击七子派的摹拟复古之风,提出了“独抒性灵,不拘格套”的口号,因而提出了“性灵”说的诗学主张。

11.诗歌创作都面临如何表现其对象的问题,清代王士祯的“神韵”说主张对审美对象的表现应该做到“不着一字,尽得风流”。

12.王国维继承了唐代以来许多文学理论批评家的有关理论观点,并受到康德、叔本华的理论影响,在《人间词话》里提出了贯穿其文学思想的理论核心“境界”说,使有关意境的理论达到了最为完善、系统、深刻的水平。

二、名词解释(每小题5分,共10分) 1.(庄子的) “虚静”说(庄子的)“虚静”是中国古代有关创作构思的理论。

古代文论知识点1.诗言志被称为中国诗论的开山纲领。

2.《尚书·尧典》帝曰:“…….诗言志,歌永言,声依永,律和声。

”3.《老子》“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”4.《庄子·外物》:荃者所以在鱼,得鱼而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而妄言。

5.杨雄《法言·吾子》“诗人之赋丽以则(古诗之作,以发情止义为美),辞人之赋丽以淫(今赋之作,以形容过度为美)”。

6.王充《论衡》的主旨是疾虚妄,倡真实。

7.陆机《文赋》:诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。

碑披文以相质,诔缠绵而悽怆。

8.李白:自从建安来,绮丽不足珍。

/ 清水出芙蓉,天然去雕饰。

9.杜甫《戏为六绝句》:A:庾信文章老更成,凌云健笔意纵横。

今人嗤点流传赋,不觉前贤畏后生。

B:王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。

尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

C:纵使卢王操翰墨,劣于汉魏近风骚。

龙文虎脊皆君驭,历块过都见尔曹。

D:才力应难夸数公,凡今谁是出群雄。

或看翡翠兰苕上,未掣鲸鱼碧海中。

E:不薄今人爱古人,清词丽句必为邻。

窃攀屈宋宜方驾,恐与齐梁作后尘。

F:未及前贤更勿疑,递相祖述复先谁。

别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。

10.钟嵘《诗品》的批评方法是定品第,溯流别。

11.《诗品·序》“宏斯三义,酌而用之,干之以风力,润之以丹色。

”12.皎然《诗式》中的三境分别是物镜、情境、意境。

13.清代四大诗歌理论分别是王士禛的神韵说、沈德潜的格调说、袁枚的性灵说、翁方纲的肌理说。

14.明代的文学主张是文笔秦汉,诗必盛唐。

15.严复的翻译理论是信、达、雅。

16.小说的四种感染力分别是熏、浸、刺、提。

17.诗界革命的三要求分别是新意境、新语句、古风格。

选1.元好问《论诗绝句三十首》“心画心声总失真,文章宁复见为人?高清千古《闲居赋》,争信安仁拜路尘。

(热衷名利、情感真挚、要有阅历)”2.由梁启超发起的运动有诗界革命、文界革命、小说界革命。

《古代文论》复习题一、名词解释1、(庄子的)“虚静”说“虚静”说是中国古代有关创作构思的理论。

“虚静”,最早是老子在《道德经》里提出“致虚极,守静笃”的说法,庄子极大地发展了老子的“虚静”的学说,认为它是进入道的境界时所必须具备的一种精神状态,《庄子·大宗师》说:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。

”庄子的“坐忘”就是“虚静”,是要使人忘掉一切存在,也忘掉自己存在,抛弃一切知识,达到与道合一。

庄子认为虚静必须在“绝学弃智”的基础上方可达到,然而也只有达到虚静,才能对客观世界有最全面最深刻的认识,才能自由地进行审美观照,艺术创造力才最为旺盛,才能创作出和造化天工完全一致的作品。

庄子的“虚静”说对后世影响极大,后世的文学家和文学理论家都或多或少地受到庄子的“虚静”说的影响。

2、(孔子的)“兴观群怨”说这是孔子在《论语·阳货》篇里提出来的关于文学作品的社会作用的说法。

《阳货》篇记载说:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”兴,指诗歌具体安排的艺术形象可以激发人的精神之兴奋,可以使人从诗歌鉴赏中获得一种美的享受;观,是指诗歌真实地反映社会政治和道德风尚状况,因而能让人从中观察出政治的得失和风俗的盛衰;群,则是人为诗歌可以有使人互相交流感情,加强团结的作用;怨;是指文学作品有干预现实、批评社会的作用。

孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头,对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

3、(钟嵘的)“滋味”说这是南朝梁代著名的诗评家钟嵘最早在《诗品序》里提出的说法。

他说:“五言居文词之要,是众作之有滋味者也,故云会于流俗。

岂不以指事造形,穷情写物,最为详切者耶!”他认为只有“指事造形,穷情写物,最为详切者”的作品,才能“使味之者无极,闻之者动心”,才是“诗之至也”,也才是有“滋味”的作品。

为了使诗歌有“滋味”,钟嵘认为关键在于如何综合运用赋、比、兴的方法,他将“兴”放在第一位,正是突出诗歌的艺术思维特征。

钟嵘的“滋味”论,既可以看出他对艺术特征的认识,也是他对诗歌艺术的美学要求。

作为钟嵘基本文学观点之一的“滋味”说,也像他的整个文学批评体系一样,对后代诗歌追求文学意味、对后代文学批评理论都有深远的影响。

4、(司空图的)“韵味”说司空图《与李生论诗书》开篇就说:“文之难,而诗之犹难,古今之喻多矣,而愚以为辨于味而后可以言诗也。

江岭之南,凡足资于适口者,若醯,非不酸也,止于酸而已;若鹾,非不咸也,止于咸而已。

华之人以充饥而遽辍者,知其咸酸之外,醇美者有所乏耳。

”开宗明义地把“味”作为诗歌审美的第一要义提了出来。

他的所谓“味”是指“咸酸之外”的诗歌的“醇美”,这显然是指意境的特体内涵——丰富的审美韵味。

这种韵味不是任何一篇诗歌作品都具备的,必须是有意境作品的特质。

而有“韵味”有意境的作品,也就是他在《与极浦书》中所说的具有“韵外之致”、“味外之旨”、“象外之象”、“景外之景”的作品。

这“四外”说都是论述意境的特殊性质,有“四外”,即有意境,也即有“韵味”。

司空图的“韵味”说和他的“四外”说对诗歌的意境理论作了深入细致而又精辟的分析阐述,对后世的诗歌理论和诗歌创作都有深远的影响,宋代苏轼的“远韵”观、严羽的“兴趣”说、清代王士禛的“神韵”说、王国维的“境界”说等都或直接或间接、或多或少地受到司空图“韵味”说的影响。

5、(欧阳修的)“诗穷而后工”说欧阳修在《梅圣俞诗集序》里说:“非诗之能穷人,殆穷者而后工也。

”提出了“诗穷而后工”的说法。

所谓“诗穷而后工”,从字面上讲,就是说困厄的人生境遇,能使诗人创作出工致精妙的,具有高度艺术性的诗歌作品。

在欧阳修之前,司马迁、钟嵘、韩愈等人也有类似的说法,大体上都是说创作主体的生活环境与创作潜能之间的关系。

欧阳修继承了他们的说法,并进一步将作家的生活境遇、情感状态直接地与诗歌创作自身的特点联系起来,明确地提出“诗穷而后工”说。

根据文章的论述,欧阳修是认为:一、诗人“穷”而“自放”,与自然界有较密切的接触,能“探其奇怪”,真实形象地描写山水风云、草木鸟兽,与外界事物建立起纯粹的审美关系;二、困厄郁积的情感有助于诗人“兴于怨刺”,抒写出曲折入微,一般人难于言状,却又带有普遍性的人情。

“诗穷而后工”说是欧阳修第一个明确地提出来的,它较准确地总结和概括了诗歌创作的实际情状,后世的诗论家也常常以“穷而后工”来评价一些诗人和他们的诗歌创作。

6、(公安派的)“性灵”说明代从弘治、正德之间到嘉靖、隆庆、万历之际,以前后七子为代表的复古摹拟文艺思潮占据文坛主要地位,其后,湖北公安人袁宗道、袁宏道、袁中道为代表的公安派提出了“独抒性灵”的“性灵”说以抨击复古派的主张。

袁宏道更是提出了“独抒性灵,不拘格套”的口号。

“性灵”说惟一最重要的规定就是一个“真”字。

提倡诗文创作必须抒写作家的性灵,表现内心真情实感,应该是自然天性的流露,反对蹈袭古人,摹拟剽窃。

只要文学作品是真性灵、真感情的流露,即使有“疵处”亦是好作品。

因此,他认为,当代的诗文因无真性灵、真感情,故不可能流传,而那些闾阎里巷的妇人孺子所唱的民歌,因是“真人所作,故多真声”,倒是有可能流传。

“性灵”说继承了李贽的“童心”说,打击了前后七子派的复古思潮,并对稍后的竟陵派,以及清代袁枚的文学理论主张都有较大的影响。

二、问答题1、孔子主张“诗可以怨”,请指出:什么是“诗可以怨”?它对我国古代诗歌创作产生过什么样的积极影响?“诗可以怨”是孔子在《论语·阳货》篇中提出来的。

篇中说:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

“诗可以怨”是说诗可以“怨刺上政”(《论语集解》引孔安国语),实际上就是说诗歌可以对现实中的不良政治和社会现象进行讽刺和批判。

《诗经》中许多民歌和一些文人作品就是对当时的社会现实进行讽刺和批判揭露,如著名的民歌《魏风》中的《硕鼠》、《伐檀》等,以及《小雅》中的《正月》、《十月之交》,《大雅》中《桑柔》、《民劳》等,或揭露,或批评,或讽刺,或讽谕,都可以说是“怨刺上政”的作品。

“诗可以怨”对我国后世的文学创作,特别是诗歌创作产生了巨大的影响,成为我国古典诗歌的批判现实的优良传统。

后世的许多诗人的作品都有批评现实社会不良倾向的内容,而屈原、杜甫、白居易等人更是在主观或客观上把“诗可以怨”作为自己创作的主要内容或主要追求目标。

即使到了现代,许多进步诗人,如郭沫若、闻一多、艾青等的许多批判黑暗社会的黑暗政治的诗歌作品都可以说或多或少地、自觉或不自觉地受到了“诗可以怨”的影响。

而在文学批评史上“诗可以怨”也成为批评诗歌作品的一个重要标准,成为文学理论批评的一个重要理论。

2、简析《文心雕龙·神思》中关于创作论的论述。

《神思》篇列《文心雕龙》创作论之首,重点论述的是艺术思维中的想象问题。

他说:“文之思也,其神远矣。

故寂然凝虑,思接千载;情焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色;其思理之致乎?故思理为妙,神与物游。

”这里他不仅道出了想象活动的特点——“思接千载”、“视通万里”,并对它做了非常精彩形象的描绘和相当深刻的概括,更重要的是他提出了“思理为妙,神与物游”的创作观。

更进一步,他阐述“志气”和“辞令”在想象活动中的作用,即分别是“统其关键”和“管其机枢”,这实际上是想象活动的始与终,或曰动因和结果。

值得注意的是,刘勰还充分意识到了艺术创作活动中思维和语言的并非完全相偕的非对应关系,即所谓“方其搦管,气倍于前;暨乎篇成,半折心始。

何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。

”这不仅是作家的才能所决定的,更是由语言的本性所决定的。

“意翻空”和“言征实”总是文学创作中一对永恒的矛盾,。

《文心雕龙》的许多篇章都对这一问题作了探讨,因此可以说,《神思》篇提出的“言”和“意”的关系是刘勰创作论的纲。

三、阅读题(一)诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。

情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。

(《毛诗大序》语)1、把上面这段文字翻译成白话文。

诗,是表现情志的,放在心里就是情志,用语言表达出来,就成了诗歌。

情志在心里受到感动,因而形成诗歌语言,如果语言不足以表达情志,就会咨嗟感叹,咨嗟感叹还不足以表达,就要引声长歌,引声长歌意犹未足,那就会在不知不觉中手舞足蹈了。

2、这段文字说明了《毛诗大序》的哪些学理论批评观点?首先,这段文论主要提出了“情志统一”的说法。

说明诗歌是由情感而产生的,人们心里的的“志”(情感)由于受到外物的感动就会发出语言,这种语言就是诗歌。

《毛诗大序》强调诗歌是“吟咏性情”的,虽然它在情志关系上更重视“志”,但它正确的强调了“情”在“言志”上有不可或缺的作用,情和志是统一融合的。

另外,这段话还指出了古代诗(“言”)、歌、舞三者也是统一的。

(二)(孔子)又曰:“辞达而已矣。

”夫言止于达意;即疑若不文,是大不然。

求物之妙,如系风捕影,能使是物了然于心者,盖千万人而不一遇也,而况能使了然于口与手者乎?是之谓辞达。

辞至于能达,则文不可胜用矣。

(苏轼《答谢民师推官书》)1、把上面这段文字翻译成白话文。

(孔子)又说:“言辞能把意思表达清楚就够了。

”至于说言辞只是为了表达清楚意思,就怀疑是不必讲究文采了,这是完全(理解)错了。

寻求(描写)事物的精妙之处,好像是想捉住风、逮住影子(那样难)。

能够使这些事物在心里彻底明白的人,那是千人万人中间也遇不到一人的,更何况能明白地用口说出、用笔写出的人呢?(能明白地用口说出、用笔写出)这才叫言辞能把意思表达清楚。

言辞到了能把意思表达清楚(的地步),那文采的用处是说不尽的。

2、这段文字说明了苏轼哪些文学理论批评观点?此则是进一步阐述孔子的“辞达”说。

因孔子说“辞达而已矣”,后世遂有一般胶柱鼓瑟的理论家就认为孔子反对用“文采”。

而苏轼则认为要做到孔子的“辞达”,必须要用“文采”,非用“文采”必不能真正做到“辞达”。

这无疑不仅阐述了苏轼认为的孔子“辞达”说的本义,而且确实是对“辞达”说理论内涵的新的规范和发展。