第七章 色谱法概述

- 格式:ppt

- 大小:3.94 MB

- 文档页数:83

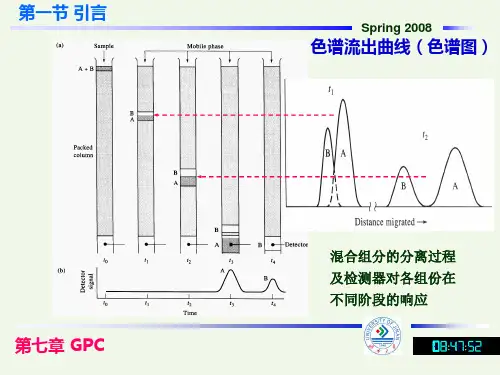

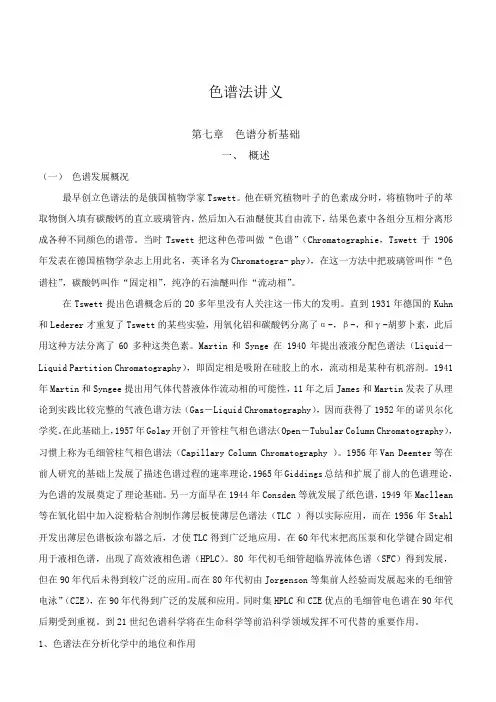

色谱法讲义第七章色谱分析基础一、概述(一)色谱发展概况最早创立色谱法的是俄国植物学家Tswett。

他在研究植物叶子的色素成分时,将植物叶子的萃取物倒入填有碳酸钙的直立玻璃管内,然后加入石油醚使其自由流下,结果色素中各组分互相分离形成各种不同颜色的谱带。

当时Tswett把这种色带叫做“色谱”(Chromatographie,Tswett于1906年发表在德国植物学杂志上用此名,英译名为Chromatogra- phy),在这一方法中把玻璃管叫作“色谱柱”,碳酸钙叫作“固定相”,纯净的石油醚叫作“流动相”。

在Tswett提出色谱概念后的20多年里没有人关注这一伟大的发明。

直到1931年德国的Kuhn 和Lederer才重复了Tswett的某些实验,用氧化铝和碳酸钙分离了α-,β-,和γ-胡萝卜素,此后用这种方法分离了60多种这类色素。

Martin和Synge在 1940年提出液液分配色谱法(Liquid-Liquid Partition Chromatography),即固定相是吸附在硅胶上的水,流动相是某种有机溶剂。

1941年Martin和Syngee提出用气体代替液体作流动相的可能性,11年之后James和Martin发表了从理论到实践比较完整的气液色谱方法(Gas-Liquid Chromatography),因而获得了1952年的诺贝尔化学奖。

在此基础上,1957年Golay开创了开管柱气相色谱法(Open-Tubular Column Chromatography),习惯上称为毛细管柱气相色谱法(Capillary Column Chromatography )。

1956年Van Deemter等在前人研究的基础上发展了描述色谱过程的速率理论,1965年Giddings总结和扩展了前人的色谱理论,为色谱的发展奠定了理论基础。

另一方面早在1944年Consden等就发展了纸色谱,1949年Macllean 等在氧化铝中加入淀粉粘合剂制作薄层板使薄层色谱法(TLC )得以实际应用,而在1956年Stahl 开发出薄层色谱板涂布器之后,才使TLC得到广泛地应用。

第七章程序升温气相色谱法第一节方法概述对于沸点范围宽的多组分混合物可以采用程序升温方法。

即在一个分析周期内,柱温随时间不断升高,在程序开始时,柱温较低,低沸点的组分得到分离,中等沸点的组分移动很慢,高沸点的组分还停留在柱口附近;随着柱温的不断升高,组分由低沸点到高沸点依次得到分离。

一、方法特点恒温时最佳柱温的选择:组分沸点范围不宽时用恒温分析。

填充柱选择组分的平均沸点左右;毛细管柱选择比组分的平均沸点低30℃左右。

如果样品是宽沸程、多组分混合物(例如香料、酒类等),常采用程序升温毛细管柱气相色谱法。

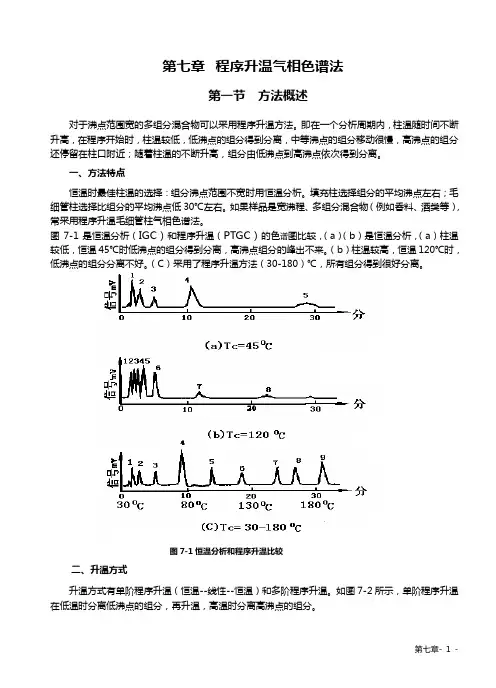

图7-1是恒温分析(IGC)和程序升温(PTGC)的色谱图比较,(a)(b)是恒温分析,(a)柱温较低,恒温45℃时低沸点的组分得到分离,高沸点组分的峰出不来。

(b)柱温较高,恒温120℃时,低沸点的组分分离不好。

(C)采用了程序升温方法(30-180)℃,所有组分得到很好分离。

图7-1恒温分析和程序升温比较二、升温方式升温方式有单阶程序升温(恒温--线性--恒温)和多阶程序升温。

如图7-2所示,单阶程序升温在低温时分离低沸点的组分,再升温,高温时分离高沸点的组分。

图7-2单阶程序升温和多阶程序升温三、程序升温与恒温气相色谱法的比较:表7-1和图7-3、图7-4是恒温分析和程序升温的比较。

参数LGC PTGC样品与沸点范围不十分复杂,沸点范围窄样品复杂,沸点范围宽进样量<1-5μl ≤10μl进样速度对第一个色谱峰,进样时间应小于0.05W h/2(半峰宽)进样方式直接进样分流进样柱上进样直接进样,分流-不分流进样,柱上进样,多维柱切换进样,顶空和裂解器进样载气纯度无严格要求需高纯载气峰容量≤10个组分>10个组分固定相选择可广泛选用固定相只能选用耐高温、低流失固定相对色谱峰的检测对保留时间长的组分检测较不灵敏随温度速率增加,可改进对保留时间长的高沸点组分的检测灵敏度载气流速控制方式恒压恒流(使用稳流阀) 分析速度慢快分析结果重现性好重现性差图7-3正构烷烃的恒温分析和程序升温的比较图7-4 醇类的恒温分析和程序升温的比较第二节基本原理一、保留温度在程序升温中,组分极大点浓度流出色谱柱时的柱温叫保留温度,其重要性相当于恒温中的t R,V R。

色谱法讲义第七章色谱分析基础一、概述(一)色谱发展概况最早创立色谱法的是俄国植物学家Tswett。

他在研究植物叶子的色素成分时,将植物叶子的萃取物倒入填有碳酸钙的直立玻璃管内,然后加入石油醚使其自由流下,结果色素中各组分互相分离形成各种不同颜色的谱带。

当时Tswett把这种色带叫做“色谱”(Chromatographie,Tswett于1906年发表在德国植物学杂志上用此名,英译名为Chromatogra- phy),在这一方法中把玻璃管叫作“色谱柱”,碳酸钙叫作“固定相”,纯净的石油醚叫作“流动相”。

在Tswett提出色谱概念后的20多年里没有人关注这一伟大的发明。

直到1931年德国的Kuhn 和Lederer才重复了Tswett的某些实验,用氧化铝和碳酸钙分离了α-,β-,和γ-胡萝卜素,此后用这种方法分离了60多种这类色素。

Martin和Synge在 1940年提出液液分配色谱法(Liquid-Liquid Partition Chromatography),即固定相是吸附在硅胶上的水,流动相是某种有机溶剂。

1941年Martin和Syngee提出用气体代替液体作流动相的可能性,11年之后James和Martin发表了从理论到实践比较完整的气液色谱方法(Gas-Liquid Chromatography),因而获得了1952年的诺贝尔化学奖。

在此基础上,1957年Golay开创了开管柱气相色谱法(Open-Tubular Column Chromatography),习惯上称为毛细管柱气相色谱法(Capillary Column Chromatography )。

1956年Van Deemter等在前人研究的基础上发展了描述色谱过程的速率理论,1965年Giddings总结和扩展了前人的色谱理论,为色谱的发展奠定了理论基础。

另一方面早在1944年Consden等就发展了纸色谱,1949年Macllean 等在氧化铝中加入淀粉粘合剂制作薄层板使薄层色谱法(TLC )得以实际应用,而在1956年Stahl 开发出薄层色谱板涂布器之后,才使TLC得到广泛地应用。