中医内科-郁病

- 格式:ppt

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:5

郁证一、郁证的概念郁证是由于情志不舒、气机郁滞所致,以心情抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胁肋胀痛,或易怒喜哭,或咽中如有异物梗塞等症为主要临床表现的一类病证。

脏躁、梅核气等病证属于本病范畴《金匮要略》。

二、郁证的病因病机(一)病因七情所伤、思虑劳倦、脏气素虚。

(二)病机基本病机——肝失疏泄、脾失健运、心失所养、脏腑阴阳气血失调。

病位——肝,涉及心、脾。

病理性质——虚实两端。

初起——气滞为主,兼血瘀、化火、痰结、食滞等,属实证。

后期——或因火郁伤阴而导致阴虚火旺、心肾阴虚之证,或因脾伤气血生化不足,心神失养,而导致心脾两虚之证。

六郁(朱丹溪)中总以气郁为先,而后才有湿、痰、热、血、食诸郁,且六郁相因,互为兼夹。

三、郁证的诊断与病证鉴别——诊断依据1.以忧郁不畅,情绪不宁,胸胁胀满疼痛为主要临床表现,或有易怒易哭,或有咽中如有炙脔,吞之不下,咯之不出的特殊症状。

2.患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史。

并且郁证病情的反复常与情志因素密切相关。

3.多发于青中年女性。

无其他病证的症状及体征。

四、郁证的诊断与病证鉴别神经衰弱、癔病、焦虑症、情感性精神障碍的抑郁状态、更年期综合征、反应性精神病等,可参考本病辨证论治。

五、郁证的诊断与病证鉴别——病证鉴别1.郁证梅核气与虚火喉痹两者皆有咽部异物感。

梅核气多见于青中年女性,因情志抑郁而起病,自觉咽中有物梗塞,但无咽痛及吞咽困难,咽中梗塞的感觉与情绪波动有关,在心情愉快、工作繁忙时,症状可减轻或消失,而当心情抑郁或注意力集中于咽部时,则梗塞感觉加重。

虚火喉痹则以青中年男性发病较多,多因感冒、长期吸烟饮酒及嗜食辛辣食物而引发,咽部除有异物感外,尚觉咽干、灼热、咽痒,咽部症状与情绪无关,但过度辛劳或感受外邪则易加剧。

2.郁证梅核气与噎膈两者皆有咽中有物梗塞感觉。

梅核气咽中梗塞的感觉与情绪波动有关,当心情抑郁或注意力集中于咽部时,则梗塞感觉加重,但无吞咽困难。

中医内科学:郁证的鉴别诊断及辨证论治为考生提供中医内科学知识:重要考点郁证的鉴别诊断及辨证论治。

郁证的鉴别1.郁证梅核气与虚火喉痹(1)梅核气多见于青中年女性,因情志抑郁而起病,自觉咽中有物梗塞,但无咽痛及吞咽困难,咽中梗塞的感觉与情绪波动有关,在心情愉快、工作繁忙时,症状可减轻或消失,而当心情抑郁或注意力集中于咽部时,则梗塞感觉加重。

(2)虚火喉痹则以青中年男性发病较多,多因感冒,长期烟酒及嗜食辛辣食物而引发,咽部除有异物感外,尚觉咽干、灼热、咽痒。

咽部症状与情绪无关,但过度辛劳或感受外邪则易加剧。

2.梅核气与噎膈相梅核气的诊断要点如上所述。

噎膈多见于中老年人,男性居多,梗塞的感觉主要在胸骨后的部位,吞咽因难的程度日渐加重,作食管检查常有异常发现。

3.郁证中的脏躁一证,需与癫病相鉴别脏躁多发于青中年妇女,在精神因素的刺激下呈间歇性发作,在不发作时可如常人。

而癫病则多发于青壮年,男女发病率无显著差别,病程迁延,心神失常的症状极少自行缓解。

辨证论治1.肝气郁结证证候:精神抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胸胁胀痛,痛无定处,脘闷嗳气,不思饮食,大便不调,苔薄腻,脉弦。

治法:疏肝解郁,理气畅中。

2.气郁化火证证候:性情急躁易怒,胸胁胀满,口苦而干,或头痛,目赤,耳鸣,或嘈杂吞酸,大便秘结,舌质红,苔黄,脉弦数。

治法:疏肝解郁,清肝泻火。

3.痰气郁结证证候:精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满,咽中如有物梗塞,吞之不下,咯之不出,苔白腻,脉弦滑。

治法:行气开郁,化痰散结。

4.心神失养证证候:精神恍惚,心神不宁,多疑易惊,悲忧善哭,喜怒无常,或时时欠伸,或手舞足蹈,骂詈喊叫,舌质淡,脉弦。

治法:甘润缓急,养心安神。

5.心脾两虚证证候:多思善疑,头晕神疲,心悸胆怯,失眠,健忘,纳差,面色不华,舌质淡,苔薄白,脉细。

治法:健脾养心,补益心血。

6.心肾阴虚证证候:情绪不宁,心悸,健忘,失眠,多梦,五心烦热,盗汗,口咽干燥,舌红少津,脉细数。

中医内科学——气血津液病证:郁证【定义】郁证是以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛,或易怒易哭,或咽中如有异物梗阻等症为主要临床表现的一类病证。

郁有广义和狭义之分。

广义的郁,包括外邪、情志等因素所致之郁。

狭义的郁,单指情志不舒之郁。

本节所论之郁主要为狭义之郁。

西医学中的抑郁症、焦虑症、癔症等均属于本病范畴。

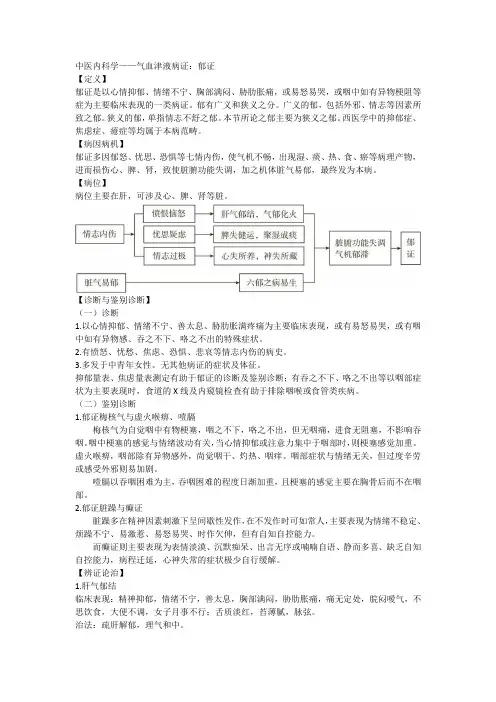

【病因病机】郁证多因郁怒、忧思、恐惧等七情内伤,使气机不畅,出现湿、痰、热、食、瘀等病理产物,进而损伤心、脾、肾,致使脏腑功能失调,加之机体脏气易郁,最终发为本病。

【病位】病位主要在肝,可涉及心、脾、肾等脏。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.以心情抑郁、情绪不宁、善太息、胁肋胀满疼痛为主要临床表现,或有易怒易哭,或有咽中如有异物感、吞之不下、咯之不出的特殊症状。

2.有愤怒、忧愁、焦虑、恐惧、悲哀等情志内伤的病史。

3.多发于中青年女性。

无其他病证的症状及体征。

抑郁量表、焦虑量表测定有助于郁证的诊断及鉴别诊断;有吞之不下、咯之不出等以咽部症状为主要表现时,食道的X线及内窥镜检查有助于排除咽喉或食管类疾病。

(二)鉴别诊断1.郁证梅核气与虚火喉痹、噎膈梅核气为自觉咽中有物梗塞,咽之不下,咯之不出,但无咽痛,进食无阻塞,不影响吞咽。

咽中梗塞的感觉与情绪波动有关,当心情抑郁或注意力集中于咽部时,则梗塞感觉加重。

虚火喉痹,咽部除有异物感外,尚觉咽干、灼热、咽痒。

咽部症状与情绪无关,但过度辛劳或感受外邪则易加剧。

噎膈以吞咽困难为主,吞咽困难的程度日渐加重,且梗塞的感觉主要在胸骨后而不在咽部。

2.郁证脏躁与癫证脏躁多在精神因素刺激下呈间歇性发作,在不发作时可如常人,主要表现为情绪不稳定、烦躁不宁、易激惹、易怒易哭、时作欠伸,但有自知自控能力。

而癫证则主要表现为表情淡漠、沉默痴呆、出言无序或喃喃自语、静而多喜、缺乏自知自控能力,病程迁延,心神失常的症状极少自行缓解。

【辨证论治】1.肝气郁结临床表现:精神抑郁,情绪不宁,善太息,胸部满闷,胁肋胀痛,痛无定处,脘闷嗳气,不思饮食,大便不调,女子月事不行;舌质淡红,苔薄腻,脉弦。

中医内科学郁证的中医辨证分型

中医内科学中的郁证是指情志不畅,导致气血运行不畅,发生各种疾病的病证。

根据中医理论,郁证可分为不同的辨证分型,包括:

1. 气滞型郁证:主要表现为气滞不畅,常伴有胸闷、郁闷、烦躁、易怒、胸胁疼痛等症状。

常见病证有肝郁气滞证、胃气郁结证等。

2. 血瘀型郁证:主要表现为血液循环不畅,常伴有头晕、记忆力下降、面色暗黯、月经不调等症状。

常见病证有气血郁滞证、血瘀气滞证等。

3. 阳虚型郁证:主要表现为阳气不足,常伴有精神疲倦、体力衰弱、畏寒怕冷、皮肤苍白等症状。

常见病证有肾阳虚证、心阳虚证等。

4. 阴虚型郁证:主要表现为阴液不足,常伴有口干、咽干、心烦失眠、腰膝酸软等症状。

常见病证有肝肾阴虚证、心肾阴虚证等。

5. 气血两虚型郁证:主要表现为气血不足,常伴有气短乏力、面色萎黄、心悸失眠等症状。

常见病证有气虚血瘀证、脾虚化瘀证等。

以上只是部分中医辨证分型,具体辨证还需要根据患者的具体症状和体质进行综合分析。

中医内科学--郁证第一节郁证【概述】一、定义郁证是由于原本肝旺,或体质素弱,复加情志所伤所引起气机郁滞,肝失疏泄,脾失健运,心失所养,脏腑阴阳气血失调而成,以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛,或易哭易怒,或咽中如有异物梗塞等为主要临床表现的一类病证。

二、沿革1、《内经》就有有关五气之郁的论述。

如“木郁达之,火郁发之,土郁夺之,金郁泄之,水郁折之”。

2、《金匮要略》记载了属于郁证的脏躁及梅核气两种病证,并观察到这两种病证多发于女性,所提出的治疗方药沿用至今。

3、《丹溪心法》将郁证列为一个专篇,首倡六郁之说,创立了六郁汤、越鞠丸等相应的治疗方剂。

4、明代《医学正传》首先采用郁证这一病证名称。

5、《临证指南医案》充分注意到精神治疗对郁病具有重要的意义,认为“郁证全在病者能移情易性”。

三、与现代医学的关系郁证主要见于西医学的神经衰弱、癔症及焦虑症等。

另外,也见于更年期综合征及反应性精神病。

【病因病机】一、病因1、情志所伤;2、体质因素。

二、病机1、基本病机:情志所伤,肝气郁结,导致肝失疏泄、脾失健运、心失所养,脏腑阴阳气血失调。

2、分类:气郁、血郁、痰郁、火郁、湿郁、食郁。

3、病位:主要在肝、但可涉及心、脾、肾。

4、病理性质:初起以六郁邪实为主,日久转虚或虚实夹杂。

【诊查要点】一、诊断依据1.以心情抑郁,情绪不宁,胸胁胀满疼痛较为常见,或表现易怒易哭,或咽中如有异物梗塞,吞之不下,咯之不出的特殊症状。

2.患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志所伤史。

常反复发作,时轻时重,并且病情的反复常与上述情志因素密切相关。

3.多发于青中年女性。

无其他病证的症状及体征。

二、病证鉴别1、郁证梅核气与虚火喉痹梅核气多见于青中年女性,因情志抑郁而起病,自觉咽中有物梗塞,但无咽痛及吞咽困难,咽中梗塞的感觉与情绪波动有关。

虚火喉痹则以青中年男性发病较多,多因感冒、长期烟酒及嗜食辛辣食物而引发,咽部除有异物感外,尚觉咽干、灼热、咽痒。

中医内科临床诊疗指南——郁病1范围本指南提出了郁病的定义、诊断与鉴别诊断、辨证、治疗、调摄与预防建议。

本指南适用于18周岁以上郁病人群的诊断和防治。

本指南适合中医科、心身科、妇科、脑病科、针灸科等相关临床医师使用。

2术语和定义下列术语和定义适用于本指南。

郁病 Depression郁病是由于七情过极,导致脏腑阴阳气血失调,脑神不利而引起的,以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛、或易哭善怒、或自觉咽中如有异物梗阻等为主要临床表现的病证。

疾病早期多以脏腑功能失调,气机郁遏,脑神受扰为主;久则由气及血,变生多端,脏腑虚损,脑神失养,引起多种复杂的症状。

亦有素体肾精不足者,发病早期即脑髓不充、脑神失养,而脑神机能低下致诸症纷现。

经常受到不良因素刺激,病情反复,可发展为抑郁症,若不及时治疗可能自杀或衰竭而亡。

本病包括西医的癔症、自主神经功能紊乱、情感性精神障碍的抑郁状态等疾病。

3 临床诊断[1-3]3.1 中医病名诊断3.1.1 以忧郁不畅,情绪不宁,胸胁胀满疼痛,或者易哭善怒,情绪多变,或者咽中如有物阻为主要临床症状。

3.1.2 多有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤怒等情志内伤史,且病情的反复常与各种因素导致的情绪变化相关。

3.1.3 与症状相关的各系统检查和理化检查正常,可以除外器质性疾病。

3.2 中医证候诊断肝气郁结证:精神抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胁肋胀痛,痛无定处,脘闷嗳气,不思饮食,大便不调;或性情急躁易怒,胸胁胀满,口苦而干;或头痛,目赤,耳鸣;或嘈杂吞酸,大便秘结;舌质红,苔黄,脉弦或弦数。

血行郁滞证:精神抑郁,性情急躁,头痛,失眠健忘,或胸胁疼痛,或身体某部位有发冷或热感,舌质紫暗,或有瘀点、瘀斑,脉弦或涩。

肝郁脾虚证:精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满,思虑过度,多疑善忧,善太息,食欲下降,消瘦,易疲劳,稍事活动便觉倦怠,脘痞嗳气,月经不调,大便时溏时干;或咽中不适如有异物梗阻,吞之不下,吐之不出;舌苔薄白,脉弦细,或弦滑。

中医内科学郁证的中医辨证分型1. 引言中医内科学中的郁证是指由于情志不畅、气机郁滞而引起的一系列疾病。

中医辨证分型是中医诊断的重要方法之一,通过对患者的症状、体征以及脉象等进行综合分析,将疾病分为不同的类型,以便进行针对性的治疗。

本文将介绍中医内科学中郁证的中医辨证分型。

2. 郁证的基本概念郁证是中医内科学中的一类常见疾病,其特点是情志郁结、气机不畅。

郁证可以分为实证和虚证两种类型。

实证郁证的特点是气机郁滞,表现为痞满、胸闷、胁痛等症状。

常见的实证郁证有肝郁气滞、痰郁气滞等。

虚证郁证的特点是气机不畅,表现为气滞血瘀、气虚血瘀等症状。

常见的虚证郁证有气虚血瘀、心脾不足等。

3. 中医辨证分型中医辨证分型是根据患者的症状、体征以及脉象等进行综合分析,将疾病分为不同的类型。

对于郁证,中医辨证分型主要有以下几种:3.1 肝郁气滞型症状表现为胸闷、痞满、胁痛等,常伴有情绪烦躁、易怒等情绪不稳定的症状。

舌质偏红,苔薄白或苔黄。

治疗原则:疏肝解郁,理气调血。

常用方剂:柴胡疏肝散、逍遥散。

3.2 痰郁气滞型症状表现为胸闷、痞满、嗳气、恶心等,常伴有痰多、口苦等症状。

舌质偏红,苔黄腻。

治疗原则:疏肝理气,化痰开窍。

常用方剂:半夏泻心汤、二陈汤。

3.3 气虚血瘀型症状表现为胸闷、痞满、乏力等,常伴有面色苍白、舌质淡红等症状。

舌质淡红,苔薄白。

治疗原则:益气活血,理气调血。

常用方剂:养血当归汤、四物汤。

3.4 心脾不足型症状表现为胸闷、痞满、乏力等,常伴有食欲不振、腹胀等症状。

舌质淡红,苔薄白。

治疗原则:健脾益气,理气调血。

常用方剂:六君子汤、香砂养心汤。

4. 小结中医内科学中的郁证是由情志不畅、气机郁滞引起的一类疾病。

中医辨证分型是中医诊断的重要方法之一,对于郁证的治疗具有重要意义。

根据患者的症状、体征以及脉象等进行综合分析,可以将郁证分为不同的类型,如肝郁气滞型、痰郁气滞型、气虚血瘀型和心脾不足型等。

针对不同的分型,采用相应的治疗原则和常用方剂,可以取得良好的疗效。

中医执业医师中医内科学:郁证导语:郁证是由于情志不舒、气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛,或易怒易哭,或咽中如有异物梗塞等,下面我们一起来看看详细内容。

细目一:概述一、郁证的概念及源流1.郁证的概念郁证是由于情志不舒、气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛,或易怒易哭,或咽中如有异物梗塞等症为主要临床表现的一类病证。

2.郁证的源流《临证指南医案》充分注意到精神治疗对郁病具有重要的意义,认为“郁证全在病者能移情易性”。

二、《丹溪心法》的六郁之说《丹溪心法》将郁证列为一个专篇,提出了气、血、火、食、湿、痰六郁之说,创立了六郁汤、越鞠丸等相应的治疗方剂。

细目二:病因病机一、郁证的常见病因情志失调,体质因素。

二、郁证的基本病机及转化郁证的基本病机:气机郁滞导致肝失疏泄、脾失健运、心失所养,脏腑阴阳气血失调。

病位主要在肝,但可涉及心、脾、肾。

细目三:辨证论治一、本病的诊断要点、鉴别诊断二、本病的基本治疗原则及方法理气开郁、调畅气机、怡情易性是治疗郁病的基本原则。

三、肝气郁结、气郁化火、痰气郁结、心神失养、心脾两虚、心肾阴虚等证候的主症、治法和方药及治疗的加减变化(一)肝气郁结、气郁化火、痰气郁结、心神失养、心脾两虚、心肾阴虚等证候的主症、治法和方药1.肝气郁结证主症:精神抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胁肋胀痛,痛无定处,脘闷嗳气,不思饮食,大便不调,苔薄腻,脉弦。

治法:疏肝解郁,理气畅中。

代表方:柴胡疏肝散加减。

常用药:柴胡、香附、枳壳、陈皮、川芎、芍药、甘草。

2.气郁化火证主症:性情急躁易怒,胸胁胀满,口苦而干,或头痛、目赤、耳鸣,或嘈杂吞酸,大便秘结,舌质红,苔黄,脉弦数。

治法:疏肝解郁,清肝泻火。

代表方:丹栀逍遥散加减。

常用药:柴胡、薄荷、郁金、制香附、当归、白芍、白术、茯苓、丹皮、栀子。

3.痰气郁结证主症:精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满,咽中如有物梗塞,吞之不下,咯之不出,苔白腻,脉弦滑。