脏腑之间的关系

- 格式:ppt

- 大小:5.67 MB

- 文档页数:5

五脏与六腑之间的关系◎要点脏与腑的关系,即是脏腑阴阳表里相合的关系。

五脏属阴,六腑属阳;五脏为里,六腑为表。

脏腑之间之所以构成这种紧密关系,主要根据有以下几方面:①经脉属络:即属脏的经脉络于所合之腑,属腑的经脉络于所合之脏,如手太阴肺经属肺络大肠,手阳明大肠经属大肠络肺,肺与大肠构成脏腑表里关系,手太阴经与手阳明经则构成表里经。

其他脏腑依此类推。

②生理配合:六腑机能受五脏之气的支持和调节,五脏功能也有赖于六腑的配合。

如肺气肃降,有利于大肠的传导,而大肠的传导也有助于肺气的肃降。

③病理相关。

脏病可影响到其相合的腑,腑病也可影响其相合的脏。

如心经有热,可以循经下移于小肠,小肠有火亦可循经上扰于心等。

因此,在治疗上,相应的就有脏病治腑、腑病治脏、脏腑同治诸法。

1.心与小肠的关系心与小肠通过手少阴经与手太阳经的相互属络构成表里关系。

生理上,心主血脉,心阳之温煦,心血之濡养,有助于小肠的化物等机能;小肠化物,泌别清浊,清者经脾上输心肺,化赤为血,以养心脉,即《素问•经脉别论》所谓“浊气归心,淫精于脉。

”病理上,心经实火,可移热于小肠,引起尿少、尿赤涩刺痛、尿血等小肠实热的症状。

反之,小肠有热,亦可循经上熏于心,可见心烦、舌赤糜烂等症状。

2.肺与大肠的关系肺与大肠通过手太阴经与手阳明经的相互属络构成表里关系。

在生理上,肺气的下降可以推动大肠的传导,有助于糟粕下行。

而大肠传导正常,腑气通畅,亦有利于月市气的下降。

在病理上,肺失清肃,津液不能下达,大肠失润,传导失常,可见大便干结难下。

若肺气虚弱,推动无力,大肠传导无力,可见大便困难。

中医称之为“气虚便秘”。

反之,若大肠腑气不通,传导不利,则肺气壅塞而不能下降,出现胸闷、咳喘、呼吸困难等,是谓上窍不通则下窍不利,下窍不利则上窍为之闭塞。

3.脾与胃的关系脾与胃以膜相连,通过足太阴经与足阳明经的相互属络而构成表里关系。

脾与胃在生理上密切配合,共同完成饮食物的消化吸收。

脏腑之间的关系

人体是一个统一的有机整体,由脏腑、经络等许多组织器官所构成。

脏腑之间的关系,是藏象学说中整体性联系的内容之一。

那么脏腑之间的关系在中医理论中占据着怎样的重要地位呢?它有哪些功能与作用?那么下面三九养生堂小编就和大家一起来了解一下中医理论中关于脏腑之间的关系的相关知识。

人体各脏腑之间,在结构上通过经络而相互沟通,生理功能上既分工又合作,在病理变化上也可互相影响和传变。

五脏之间的关系

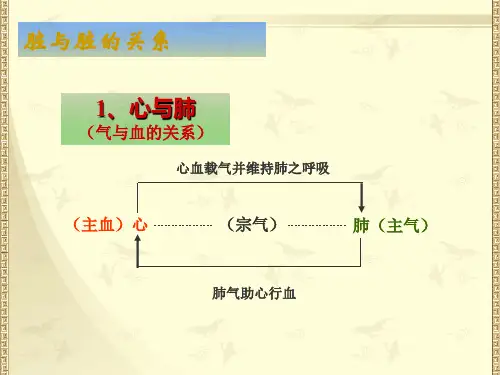

1.心与肺

心与肺之间的关系,主要体现为气与血之间的相互依存。

在生理方面,肺主气,辅心行血,可促进心脏推动血液运行;而心主血,营养于肺,可维持肺的呼吸功能。

由于宗气积聚于胸中,温养心肺两脏,具有贯心脉以行气血和走息道以司呼吸的功能,所以能加强心血运行与肺司呼吸之间的协调平衡。

在病理方面,如肺气虚弱,宜降失常,可影响心的行血功能;而心之阳气不足,血行无力,也会导致肺的呼吸功能失常,从而出现咳嗽、气喘、胸闷、心悸等症。

2.心与脾

心与脾在生理上的关系,主要体现在两个方面。

一是心主血而推动血液运行,脾统血而统摄血液循行于脉管,两者互相配合,共同维持血液的正常运行。

二是心血充盈,可营养于脾,心主神明,可调节脾的运化功能;脾运化功能正常,吸收的水谷精微能化生心血并营养心神,两者有相互依存的关系。

因此,当心血不足或心神失常时可引起脾失健运,脾运失常或脾不统血时亦可导致心的病变,都导致心脾同病,而出现心悸、失眠、食少、便溏等症。

脏腑之间的关系人体以五脏为中心,与六腑相配合,以精气血津液为物质基础,通过经络的联络作用,使脏与脏、脏与腑、腑与腑、脏与奇恒之腑之间密切联系,将人体构成一个有机整体。

脏腑之间的密切联系,除在形态结构上得到一定体现外,主要是在生理上存在着相互制约、相互依存和相互协同、相互为用的关系。

这种关系,突出表现在五脏的系统分属关系、五脏的生克制化关系、五脏的精气阴阳关系等方面。

脏腑之间的关系主要有:脏与脏之间的关系,脏与腑之间的关系,腑与腑之间的关系,脏与奇恒之腑之间的关系。

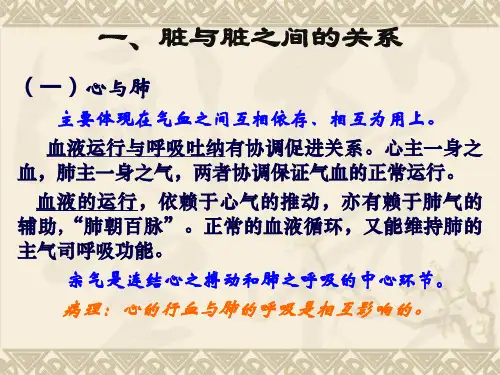

一、脏与脏之间的关系(一)心与肺脾肝肾的关系1.心与肺心肺同居上焦,心主血而肺主气,心主行血而肺主呼吸。

心与肺关系,主要表现在血液运行与呼吸吐纳之间的协同调节关系。

心主一身之血,肺主一身之气,两者相互协调,保证气血的正常运行,维持机体各脏腑组织的新陈代谢。

血液的正常运行,必须依赖于心气的推动,亦有赖于肺气的辅助。

肺朝百脉,助心行血,是血液正常运行的必要条件。

2.心与脾心主血而脾生血,心主行血而脾主统血。

心与脾的关系,主要表现在血液生成方面的相互为用及血液运行方面的相互协同。

(1)血液生成方面:心主一身之血,心血供养于脾以维持其正常的运化功能。

水谷精微通过脾的转输升清作用,上输于心肺,贯注于心脉而化赤为血。

脾主运化而为气血生化之源。

脾气健旺,血液化生有源,以保证心血充盈。

(2)血液运行方面:血液在脉中正常运行,即有赖于心气的推动以维持通畅而不迟缓,又依靠脾气的统摄以使血行脉中而不逸出。

血液能正常运行而不致脱陷妄行,全赖心主行血与脾主统血的协调。

3.心与肝心主行血而肝主藏血,心藏神而肝主疏泄、调畅情志。

因此,心与肝的关系,主要表现在行血与藏血以及精神情志调节两个方面。

(1)血液运行方面:心主行血,心为一身血液运行的枢纽;肝藏血,肝是贮藏血液、调节血量的重要脏器。

两者相互配合,共同维持血液的正常运行。

(2)精神情志方面:心藏神,主宰精神、意识、思维及情志活动。

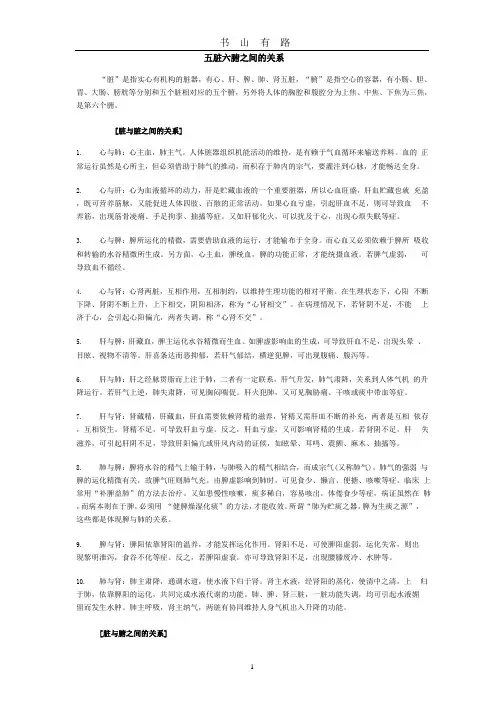

五脏六腑之间的关系“脏”是指实心有机构的脏器,有心、肝、脾、肺、肾五脏,“腑”是指空心的容器,有小肠、胆、胃、大肠、膀胱等分别和五个脏相对应的五个腑,另外将人体的胸腔和腹腔分为上焦、中焦、下焦为三焦,是第六个腑。

[脏与脏之间的关系]1.心与肺:心主血,肺主气。

人体脏器组织机能活动的维持,是有赖于气血循环来输送养料。

血的正常运行虽然是心所主,但必须借助于肺气的推动,而积存于肺内的宗气,要灌注到心脉,才能畅达全身。

2.心与肝:心为血液循环的动力,肝是贮藏血液的一个重要脏器,所以心血旺盛,肝血贮藏也就充盈,既可营养筋脉,又能促进人体四肢、百骸的正常活动。

如果心血亏虚,引起肝血不足,则可导致血不养筋,出现筋骨凌痛、手足拘挛、抽搐等症。

又如肝郁化火,可以扰及于心,出现心烦失眠等症。

3.心与脾:脾所运化的精微,需要借助血液的运行,才能输布于全身。

而心血又必须依赖于脾所吸收和转输的水谷精微所生成。

另方面,心主血,脾统血,脾的功能正常,才能统摄血液。

若脾气虚弱,可导致血不循经。

4.心与肾:心肾两脏,互相作用,互相制约,以维持生理功能的相对平衡。

在生理状态下,心阳不断下降、肾阴不断上升,上下相交,阴阳相济,称为“心肾相交”。

在病理情况下,若肾阴不足,不能上济于心,会引起心阳偏亢,两者失调,称“心肾不交”。

5.肝与脾:肝藏血,脾主运化水谷精微而生血。

如脾虚影响血的生成,可导致肝血不足,出现头晕、目眩、视物不清等。

肝喜条达而恶抑郁,若肝气郁结,横逆犯脾,可出现腹痛、腹泻等。

6.肝与肺:肝之经脉贯脂而上注于肺,二者有一定联系,肝气升发,肺气肃降,关系到人体气机的升降运行。

若肝气上逆,肺失肃降,可见胸闷喘促。

肝火犯肺,又可见胸胁痛、干咳或痰中带血等症。

7.肝与肾:肾藏精,肝藏血,肝血需要依赖肾精的滋养,肾精又需肝皿不断的补充,两者是互相依存,互相资生。

肾精不足,可导致肝血亏虚。

反之,肝血亏虚,又可影响肾精的生成。

若肾阴不足,肝失滋养,可引起肝阴不足,导致肝阳偏亢或肝风内动的证候,如眩晕、耳鸣、震颤、麻木、抽搐等。