针灸学家石学敏教授学术经验

- 格式:pdf

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:2

国医大师石学敏醒脑开窍法治疗中风经验分享石学敏院士创立的“醒脑开窍”针刺法治疗中风病取得显著疗效,他率先提出针刺手法量学理论,使传统针刺手法向规范化、剂量化、标准化发展;他提出治疗中风病的“石氏中风单元疗法”,开发研制了丹芪偏瘫胶囊和脑血栓片两个国药准字号中成药,使中风病的治疗形成系列,显著提高了临床疗效。

醒脑开窍针刺法主要作用是保存最大量的脑细胞,使萎缩变性的细胞恢复正常的形态结构,保证组织存活,并增强日渐衰弱的脑生物电活动,使其能发出正确的神经信号。

醒脑开窍针刺法是针对中风病的基本病机为瘀血、肝风、痰浊等病理因素蒙蔽脑窍致“窍闭神匿,神不导气”而提出的治疗法则和针刺方法。

在选穴上以阴经和督脉穴为主,并强调针刺手法量学规范,有别于传统的取穴和针刺方法。

1中医治中风病的源流、发展《灵枢》:真气不足,邪气独留《金匮要略》:经络空虚,风邪乘虚入中。

治以疏风祛邪,扶助正气。

刘完素:“心火暴盛”李杲:“正气自虚”朱震亨:“痰湿生热”引动“内风”叶桂:“”肝阳偏亢,内风时起”,治则以“滋液息风,补阴潜阳”为主。

2”石氏醒脑开窍法”针法学术思想(1)对中风病病机的继承、发展“石氏醒脑开窍”:“醒脑开窍、滋补肝肾为主,疏通经络为辅”“醒脑开窍” “窍闭神匿、神不导气”这一中风病发展的最终病机而立“醒脑”包括醒神,调神之双重含义,醒神调神为“使”,启闭开窍“用”“滋补肝肾” 针对肝肾亏损这一最常见、最重要的证型基础而设。

(2)注重针刺规范,提出针刺手法量学对配方组穴从进针的方向、深度、采用的手法和刺激量均作出了明确的规定将捻转补泻定义为:①十二经脉以任督脉为中心,左右捻转时作用力的方向,向心为补,离心为泻②捻转幅度小用力轻为补,即捻转时施行小幅度高频率捻转,幅度小于90˚,频率大于120次/分;捻转幅度大用力重为泻,即捻转时施行大幅度低频率捻转,幅度大于180˚,频率在50~60次/分。

3“石氏醒脑开窍”针法选穴依据内关穴:为八脉交会穴之一,通于阴维,属厥阴心包经之络穴,具有养心安神、通调气血之功。

带你认识国医大师:石学敏教授展开全文石学敏,生于1938年,中国工程院院士,天津中医药大学第一附属医院名誉院长、教授、主任医师、博士生导师、国家有突出贡献专家、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。

带你认识国医大师:石学敏教授石学敏,1938年6月6日出生于天津市,1962年毕业于天津中医学院。

在40余年的中医针灸学医疗、教学和科研中,积累了丰富的经验,形成了独特的学术思想,建树颇多,为中医针灸学科的发展做出了突出的贡献。

他治学严谨,既善于继承,又勇于创新,他曾荣获国家人事部授予的“中青年有突出贡献专家”、天津市授衔的“针灸学专家”、获天津市“七五”、“八五”、“九五”立功奖章及各种市级以上荣誉称号19项,曾获何梁何利奖、求是科技成就奖及天津市科技兴市突出贡献奖等多项殊荣,兼任中国针灸学会副会长、天津市针灸学会会长、天津市政协常委等多项学术和社会要职,成为享誉中外的中医针灸学家。

(一)倡导辨证辨病相结合辨证施治是中医学的特色之一,很多疾病在辨证施治原则的指导下获得了良好的疗效。

因此,近年来现代医学也提出“个体化医疗”的观点来弥补自身的不足。

但是,单纯的“辨证施治”也存在其临床中的缺陷,临床重复性差,不利于总结,不利于传授,非常不利于中医针灸临床研究。

中医证与症的不同。

中医的证是指证侯,相当于现代医学的病;中医的症是指症状。

因此,中医诊断学中的“辨证施治”应该理解为辩病与辨症相结合的整体诊疗观。

石学敏院土根据此认识观点将“中风”、“音痱”、“面瘫”、“痴呆”、“郁证”、“胸痹”、“心悸”、“哮喘”、“痹证”、“痿证”、“胃脘痛”、“胁肋痛”、“腹胀”、“癃闭”、“淋证”、“不孕、不育”、“无脉证”等数十个中医病证进行归纳整理,根据共同的临床症状,总结出疾病的基本病机,制定出规范性治疗主法,使同一病证中的不同证型,探讨出基本治疗原则及规范操作,结合辨证施治,加减用穴,临床收到了较好的疗效。

并为现代医学中的部分常见病、疑难病的中医、针灸治疗开辟了一条规范化、科学化、程序化的中医、针灸治疗方案。

石学敏院士:开创石氏中风单元疗法,让中医所及之处,皆有针灸2009年,一部美国记录片《9000 needles》(中译名:九千根针)上映,拉近了人们与中医针灸的距离。

记录片中,主角是一位正值壮年的美国健美运动员Devin Dearth,因大面积脑干出血瘫痪在床,在西医治疗效果不明显的情况下,经过中医针灸治疗恢复了健康。

因Devin Dearth在中医全疗程中被针刺治疗了9000余次,遂以此命名。

这一纪录片一经上映,顿时在美掀起了“针灸热”风潮,也进一步具化了中医针灸的诊疗疗效和国际化形象。

为Devin Dearth治疗的是天津中医药大学第一附属医院的石学敏院士,其疗法便是在国内外被广泛传播的“醒脑开窍”针刺法。

“醒脑开窍”针刺法是石学敏院士于1972年创立的针灸疗法,专门针对世界公认的三大疑难病之一的中风病。

这一疗法阻止脑细胞死亡速度基本上比药物吸收过程快,做到了救急康复同步进行,开辟了中风病治疗新途径。

此后的半个世纪,石学敏院士不断探索针灸的新的应用方式和范围,并不断突破了自身的科研高峰。

6月12日,在首届北大医学中西医结合创新发展论坛上,石学敏院士再次与中医各界分享了“醒脑开窍”针刺法的相关研究成果。

主办方强强联合,共话中西医结合新篇章此次举办的北大医学中西医结合创新发展论坛,由北京大学医学部和石学敏中医发展基金会联合主办,旨在推动中西医结合创新发展,充分发挥中西医互补优势,积极创新,显著提高中西药结合科研能力,更好地为广大人民的健康服务,为医疗卫生业的发展尽职尽力。

论坛以"传承精华守正创新"为主题,聚焦对保障人民健康起到重要作用的中西医结合领域,意欲推动新时代中西医结合向更广的格局,更高的水平发展。

值得一提的是,此次论坛规格极高,这从会议主办方便可见一斑。

主办方北京大学医学部是我国创办的第一所西医院校,承担着培养高水平医学人才、引领医学原创性研究的国家重任,石学敏中医发展基金会也在推动我国中医药科研成果、人才培养和传承发扬上发挥着重要作用。

石学敏院士针灸临床常用30个腧穴配方百会:配①四神聪——神经衰弱,尤其失眠症。

配②风池——后头痛,巅顶痛即血管性头痛。

配③关元、三阴交——子宫脱垂(阴挺)。

配④灸百会一穴——治美尼尔氏综合症(眩晕)加二间效更佳。

上星:配①上星透百会,头维透角孙、四白——血管性痴呆。

配②攒竹、肝俞——球结膜炎。

配③头维、四白——帕金森氏病。

配④风池——鼻出血(倒经)、(血管硬化的鼻出血)。

人中:配①内关、三阴交、委中、极泉、尺泽——中风或中风后遗症。

配②内关、气舍——中枢性呼衰。

配③内庭、天突——膈肌痉挛。

配④内关——各种痛症止痛。

配⑤内关——一氧化碳中毒窒息休克。

配⑥足三里、人迎——可调高血压,低血压,既能降血压,又能升血压。

关元:配①灸关元穴有增加机体免疫机能,对各种因免疫低下所导致的疾病有效,一般喘症、性功能减退、风寒湿痹。

配②灸关元、针神门、承山——脱肛。

配③灸关元、针三阴交——胎盘滞留,膀胱炎。

配④蠡沟——阴道滴虫或感染性阴道炎。

中极:配①三阴交、次髎——痛经,月经不调。

配②三阴交——无卵月经。

配③秩边——前列腺炎或肥大。

配④三阴交、阴陵泉、肝、胆、脾俞——糖尿病及其所导致膀胱残余尿。

中脘:配①四白、后溪、申脉、长强——癫痫。

配②梁门、天枢、水道、关元、足三里——胃下垂。

配③太冲、内庭——慢性胃炎。

配④肝俞、脾俞、足三里——胃、十二指肠球溃疡。

配⑤人中、内关、下巨虚——癔病性呕吐,厌食、哮喘。

太冲:配①合谷——高脂血症。

配②合谷、四神聪——烦躁症。

配③阳辅、睛明——眼底动脉出血。

配④阴陵泉——黄疸性肝炎。

配⑤阴陵泉、足三里——慢性肝炎。

风池:配①完骨、天柱——治脑缺血性疾病,如椎基底动脉供血不足,脑梗塞,缺血性的延髓及假性延髓麻痹。

配②风府——视神经缺血性萎缩症。

配③颈夹脊刺——治疗颈椎综合症,颈性耳鸣,颈性眩晕,颈性头痛。

配④大椎刺络、足三里、合谷、孔最——外感。

环跳:配①大肠俞、阳陵泉、委中——坐骨神经痛。

醒脑开窍针法学习运用石学敏教授,世界著名针灸学专家,中国工程院院士,1962年毕业于天津中医学院。

现任天津中医学院副院长,天津中医学院第一附属医院院长、教授、主任医师、博士生导师。

石学敏院士从医40年来,始终如一地坚持学习、继承、发展、弘扬以针灸为主的中国传统医学,他创立的“醒脑开窍”针刺法治疗中风取得了显著疗效;他率先提出针刺手法量学理论,并开展相关研究,对捻转补泻手法确定了新定义和量化操作,使传统针刺手法向规范化、量化发展,获1986年度天津市科技进步三等奖、1986年度卫生部科技进步乙级成果奖、1991年度天津市科技进步二等奖、1995年度国家科技进步三等奖,是目前中医针灸界唯一一项国家级奖项,1999年成为国家中医药科技成果推广项目。

石学敏院士博览群书,采众家之长,集中外之萃,学验俱丰,高尚的医德,精湛的医术,深受患者信赖、同行赞誉及国际友人的欢迎,被中国工程院院长、著名科学家朱光亚誉为“鬼手神针”。

石学敏院士在运用“醒脑开窍”针法治疗中风等急危重症的同时,在临床上强调“醒脑”即“醒神、调神、安神”的重要性,形成了以脑统神、以神统针、以针调神的学术思想,极大地丰富了中医学“神”的理论学说。

1、“醒脑开窍”针法的理论基础:《内经》称中风为“大厥”“薄厥”,“血之于气并走于上,则为大厥”,对于中风的病因病机,中国传统医学历代各家认识及学说颇为不一,没有形成统一的认识。

石学敏院士在继承古代各家之论的基础上,结合现代医学,针对中风病的两大症状神志障碍和肢体运动障碍,其主要原因是脑血管的闭塞不通,脑功能异常,亦即“元神之府”失用,脑窍闭塞则神无所依,肢无所用,明确提出中风病的根本病因病机为“窍闭神匿,神不导气”,确立了以醒脑开窍、滋补肝肾为主,疏通经络为辅的治疗大法,创立了“醒脑开窍”针刺法。

并分“主方Ⅰ”和“主方Ⅱ”两种临床方法。

“主方Ⅰ”取手厥阴心包经内关和督脉水沟2穴,主要用于心神昏瞀,意识丧失及某些疾病的急性期,因患病初期,病人精神紧张,神不守舍,故应调整心神,以利疾病的治疗,如中风的脱、闭证,惊悸,癔病,癫狂痫,中暑,中毒导致神志昏迷等。

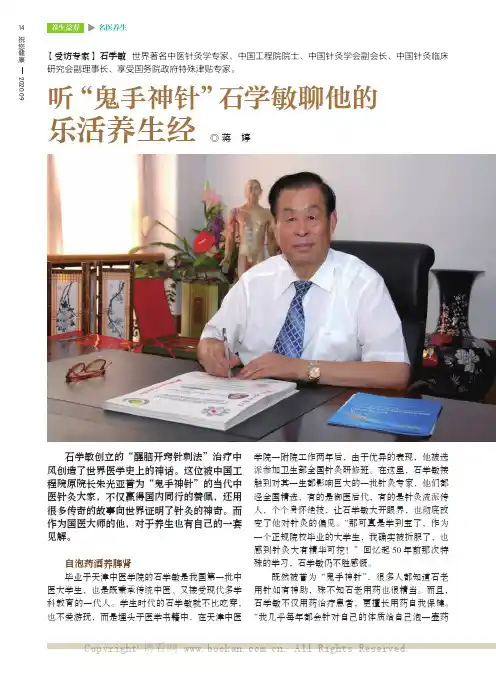

2020.0914祝您健康养生益寿名医养生石学敏创立的“醒脑开窍针刺法”治疗中风创造了世界医学史上的神话。

这位被中国工程院原院长朱光亚誉为“鬼手神针”的当代中医针灸大家,不仅赢得国内同行的赞佩,还用很多传奇的故事向世界证明了针灸的神奇。

而作为国医大师的他,对于养生也有自己的一套见解。

自泡药酒养脾肾毕业于天津中医学院的石学敏是我国第一批中医大学生,也是既秉承传统中医、又接受现代多学科教育的一代人。

学生时代的石学敏就不比吃穿,也不爱游玩,而是埋头于医学书籍中,在天津中医学院一附院工作两年后,由于优异的表现,他被选派参加卫生部全国针灸研修班。

在这里,石学敏接触到对其一生都影响巨大的一批针灸专家,他们都经全国精选,有的是御医后代,有的是针灸流派传人,个个身怀绝技,让石学敏大开眼界,也彻底改变了他对针灸的偏见。

“那可真是学到宝了,作为一个正规院校毕业的大学生,我确实被折服了,也感到针灸大有精华可挖!”回忆起50年前那次特殊的学习,石学敏仍不胜感慨。

既然被誉为“鬼手神针”,很多人都知道石老用针如有神助,殊不知石老用药也很精当。

而且,石学敏不仅用药治疗患者,更擅长用药自我保健。

“我几乎每年都会针对自己的体质给自己泡一壶药听“鬼手神针”石学敏聊他的乐活养生经【受访专家】 石学敏 世界著名中医针灸学专家、中国工程院院士、中国针灸学会副会长、中国针灸临床研究会副理事长、享受国务院政府特殊津贴专家。

◎ 蒋 婷2020.0915祝您健康养生益寿名医养生酒,过去配制药酒都是用白酒来做酒基的,但白酒,尤其是高度白酒,过量饮用是对身体有害处的。

而我做酒一般是拿红酒来炮制,加入一些道地药材,既能补养先天、后天之本,同时红酒也是软化血管的‘液体黄金’,对于心脑血管病的自我保健都有好处。

”热爱运动促健康石老爱中医爱得深,以至于如今已经82岁的他依旧工作在临床、科研第一线。

纵然工作繁忙,但石老的身体却是非常硬朗,就连感冒咳嗽都少有。

醒脑开窍针刺法临床应用之我见醒脑开窍针刺法为中国工程院院士、著名针灸学家石学敏教授于70年代所创。

他认为中风病的病机是“窍闭神匿,神不导气”,治疗上应“醒脑开窍,滋补肝肾,疏通经络”,在选穴上,以阴经和督脉穴为主,并强调针刺手法量学规范,临床总有效率可达98%,曾被国家中医药管理局列为中医十大科技成果推广项目之一。

1999年,我从天津中医学院一附院进修回来后,一直在临床上推广应用该疗法,在中风等病的治疗方面积累了一些经验和体会,现不惴冒昧,试述如下:1 关于针刺时机中风是临床常见病、多发病,死亡率、致残率、复发率都很高。

如何治疗才能达到最佳效果,众所关注。

石学敏等有关人员的研究表明,醒脑开窍针刺法可用于中风急性期甚至超早期(6h以内)的治疗,可明显改善患者肢体功能缺损,提高疗效,降低致残率,同时可降低恶化率,控制病情发展,提高生活质量。

当然,此种观点目前医界仍存异议声。

笔者认为,以下几种情况还是禁用的好,如:两周内的严重出血病人、生命体征不稳定者、血压过高者(收缩压>180mmHg,舒张压>120mmHg)等等,尤其在医患矛盾突出、医疗纠纷较多的当今,多点自我保护意识,掌握好适应症、禁忌症,确保医疗安全也是需要的。

因为我院收治等多方面条件的限制,本人在临床上绝大多数用于稳定型的脑梗塞。

2 关于大小醒脑在醒法中,有大小醒脑之分,一般根据病情的轻重和病人对针刺的承受力而用。

大醒脑的主穴是内关、人中、三阴交,小醒脑的主穴是内关、印堂、上星、百会、三阴交。

石学敏院士对人中针刺的要求是施雀啄泻法,以流泪或眼球湿润为度,临床真有这个必要吗?答案是肯定的。

首先,一个能使神经产生有效兴奋的刺激必须具有两大因素,即刺激强度和持续刺激时间。

在复杂的病理条件下,这两个参数变化有很大的难度,个体的敏感又存在着很大的差别,而流泪这一客观指标解决了这些问题。

从神经介质的传递来说,流泪标志着针刺人中达到了舒张脑微血管的刺激量。

1. 刺内关,操作1分钟。

双手同时操作。

2. 刺人中:要捻转360度,目的是要缠针,然后施用提插手法时不会拔出来。

以眼球湿润为度。

人中有三叉神经通过,痛感强,三叉神经兴奋后易出现流泪,故有时并非疼痛之故。

因人中较痛,故两三次后可改用印堂,手法一样,但疼痛明显减轻。

3. 刺风池、完骨、翳风,患者在床上坐起,要向结喉刺,深达2寸——2寸半。

小幅高频捻转补法(所谓小幅指<180度,高频指在140-160次/分)。

每对穴操作1分钟,双侧同时操作。

留针20分钟,留针时可嘱仰卧无妨。

翳风穴有点痛。

石提示皮质脑干引起的假球麻痹及缺血性延髓麻痹(真球麻痹)所致的吞咽困难,全球范围内无有效方法。

假球麻痹醒脑开窍法治疗后一般2周内可撤掉胃管,自己饮食,但真球麻痹难些。

4. 刺双人迎:解决缺血性延髓麻痹,手法同风池。

5. 刺三阴交:用2寸针,取穴与传统取法不同,胫骨后缘(而非传统的在胫骨和跟腱中间)向后斜刺45度,下方可达传统的三阴交穴处,抽动3次为度,抽动时针会弯,换一根再刺,用提插泻法。

6. 刺委中:仰卧位直腿抬高,提插泻法,下肢痿废和疼痛也要这么取穴和针刺,可收奇效。

7. 丘墟透照海:2-2.5寸针,在照海部皮下可见到针尖的蠕动,针后内翻立即改善。

留针时提出1-1.5寸,只留1寸,以免痉挛性上曲反射。

8. 极泉:取穴较传统取法下移1-2寸至肌肉丰满处,避开腋毛,操作时可见手的抽动,以抽动3次为度。

9. 尺泽:外展前伸120度。

直刺提插。

10. 合谷透三间:此处可用合谷刺。

对握固和功能减退均有效。

刺后患手即松开,如不拔针,患者手不会再握固。

对此患者的后续治疗,石的建议是:1、要解决吞咽困难的问题,2、要恢复上下肢功能。

在治疗过程中注意控制血糖。

石还提及中风病人的大关节保护十分重要,可以在肩部和腕部刺络拔罐,出血3-4cm。

也可配合推拿。

“醒脑开窍”针刺法理论内涵——石学敏院士学术思想浅析之一李军(300193中国天津中医学院第一附属医院针灸部部长)前言中风单元的综合治疗模式是国际上公认的最有效的方法,是一种住院病人的管理模式。

“脑卒中”又称“中风”,是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一种疾病,该病发病时间急,危害性大,瘫痪或者死亡率较高。

目前针对脑卒中造成的并发症、后遗症,除西医常规处理方法外,中医醒脑开窍针刺疗法的临床效果显著,副作用小,是治疗该病非常不错的选择之一。

醒脑开窍针刺法是天津中医药大学附属医院石学敏教授发现的一种针刺方法,主要作用是保存最大量的脑细胞,使萎缩变性的细胞恢复正常的形态结构,保证组织存活,并增强日渐衰弱的脑生物电活动,使其能发出正确的神经信号。

醒脑开窍”法是针对中风病的基本病机为瘀血、肝风、痰浊等病理因素蒙蔽脑窍致“窍闭神匿,神不导气”而提出的治疗法则和针刺方法。

在选穴上以阴经和督脉穴为主,并强调针刺手法量学规范,有别于传统的取穴和针刺方法。

一、“石氏醒脑开窍法”针法学术思想(一)对中风病病机的继承、发展石氏醒脑开窍”:“醒脑开窍、滋补肝肾为主,疏通经络为辅”,“醒脑开窍”、“窍闭神匿、神不导气”这一中风病发展的最终病机而立。

“醒脑”包括醒神,调神之双重含义,醒神调神为“使”,启闭开窍“用”。

“滋补肝肾”针对肝肾亏损这一最常见、最重要的证型基础而设。

(二)注重针刺规范,提出针刺手法量学对配方组穴从进针的方向、深度、采用的手法和刺激量均作出了明确的规定,将捻转补泻定义为:1、十二经脉以任督脉为中心,左右捻转时作用力的方向,向心为补,离心为泻;2、捻转幅度大用力重为泻,即捻转时施行大幅度低频率捻转,幅度大于180˚,频率在50~60次/分。

二、醒脑开窍针法组成与操作组成:内关、人中、三阴交为主穴以醒脑开窍,滋补肝肾。

极泉、尺泽、委中为辅穴以疏通经络。

还选风池、完骨、百会以补益脑髓;金津、玉液或咽后壁放血及上廉泉改善语言功能和吞咽功能;手指握固加合谷;足内翻取丘墟透照海。

每日针2次,10天为1疗程,持续治疗3~5个疗程。

主穴(1)内关(手厥阴心包经):为八脉交会穴之一,通于阴维,属厥阴心包经之络穴,具有养心安神、通调气血之功。

石学敏院士针刺治疗运动神经元病经验介绍周诗远;石学敏【摘要】介绍石学敏院士治疗运动神经元病的独到见解和治疗经验,石院士从“百病始生,皆源于神,凡刺之法,必先治神”的整体观念论治本病,治疗中以神为本,注重对“神”的调节,提出了治疗本病的新方案,重视手法的运用和针刺手法量效关系,辅以经筋刺法对症治疗,在数十载的临床治疗中发现,此方案解决了西医对于本病仅对症支持治疗、尚无特效治疗方法的难题,在改善肌肉萎缩和运动功能方面均显现了其独特的优势.【期刊名称】《上海针灸杂志》【年(卷),期】2017(036)011【总页数】4页(P1372-1375)【关键词】针刺疗法;石学敏;运动神经元病;名医经验【作者】周诗远;石学敏【作者单位】天津中医药大学,天津300193;天津中医药大学第一附属医院,天津300193【正文语种】中文【中图分类】R246.6石学敏,中国工程院院士,第 2届国医大师,世界著名中医针灸学专家,国家有突出贡献专家,中国针灸学会高级顾问,天津针灸学会名誉会长,天津中医药大学第一附属医院名誉院长,博士生导师。

石院士在传统中医理论及现代医学的指导下,结合数十载的临床经验,以脑腑立论,创新性地提出了“醒神、调神、安神”的学术思想,认为神机异常是百病始生的关键,并据此创立了醒脑开窍针法,临床治疗各类中枢神经系统[1]、周围神经系统[2]、椎体外系疾病[3]、危急重症[4]、疑难杂病等均取得了显著的疗效[5]。

笔者有幸跟从导师学习,耳提面命,受益匪浅。

现将石院士治疗运动神经元病的针刺方法和临床经验介绍如下。

运动神经元病是一组选择性损伤运动神经系统的慢性进行性疾病,主要累及脊髓前角细胞、脑干运动神经元和椎体束,临床表现为由四肢远端逐步向躯干发展的进行性肌肉萎缩[6],从中医学角度看,本病以其临床表现当属“痿证”范畴,传统中医观点认为本病的病变部位在筋脉、肌肉,与五脏关系密切。

病因病机为各种原因所致的气血津液输布不畅,筋肉四肢失养而痿弱不能用,多属虚证,古代医家多从“治痿独取阳明”调理脾胃、“泻南补北”补益肝肾论治[7]。

石学敏院士学术思想探寻[摘要]系统地记述了石学敏教授的学术思想。

在中医理论上,弘扬针灸,倡导正统,首次对14经脉361个穴位的功效主治进行了系统的归纳和总结,完善了腧穴学的理论体系;阐发经旨,明辨病候,科学地对十二经脉的病候体系进行了破译和阐发,确立了治疗大法和针灸处方,发展了经络学理论。

在临床上,倡用”醒神”、”调神”法治疗急危重症;推崇泻血,祛邪扶正;选穴精当,讲究配伍;以神统针,注重感传;针药合用,力求实效;坚持中西医结合,用夏变夷,融西贯中。

[主题词]名医经验石学敏针灸学导师石学敏院士系饮誉海内外的著名针灸学家, 国家级有突出贡献专家,中国工程院院士,天津中医学院副院长,天津中医学院第一附属医院院长。

他勤奋求实,博大精深,学验俱丰,尤其善于临床治病,善于用针灸治疗急危重症,广得病家信誉。

笔者在博士研究生学习期间,有幸跟从导师学习,亲聆教诲,受益良多。

兹将导师的学术思想胪列如下。

1弘扬针灸,倡导正统导师非常重视中医基本理论的学习和研究,尤其尊崇《内经》,他认为《内经》是中医学术理论和原则的渊薮,要学好中医必先通《内经》。

多年来,他不遗余力地研究《内经》,并不断以新成果充实、完善自己的学术观点,且用以指导临床实践。

去芜存真,刮垢磨光,发皇古义,崇古而不泥古,是导师治学的一条原则。

遇有疑难,他尤其重视旁征博引,反复推敲,从理论和实践两方面加以发扬光大,提出自己的见解。

譬如关于腧穴功效主治,历代文献对于腧穴功效主治的认识只是罗列了一些病症,而缺乏用中医理论对穴位的功效进行高度的归纳和总结,以确立其主治证候。

导师根据历代文献并结合现代临床实践,首次对14经脉361个穴位的功效进行了系统的归纳和总结,完善了腧穴学的理论体系。

又如关于《灵枢·经脉》篇”是动”、”所生病”的概念,历代医家认识极不一致,聚讼纷繁,各执一端。

对此与真实再现发病症候息息相关并与针灸临床实践密切相关的问题,导师通过对历代文献的反复研究,又结合大量临床研究,摆脱了诸家之争论,从更高的层次指出: “是动”、”所生病”是一个广义的概念,是对十二经脉及其相联属脏腑由生理转变为病理所产生的各种症状、体征、传变和转归的综合性记述,应包括病因、病位、发病缓急、病程长短、标本、虚实、转归、预后。

文章编号:1001-6910(2020)03-0036-03㊃名师高徒㊃石学敏院士针刺治疗睑废经验王建文(白银市第二人民医院,甘肃白银730900)摘要㊀石学敏教授是中国工程院院士㊁中国第二届国医大师㊁当代中国针灸学奠基人㊁世界著名中医针灸学专家,被中外患者及海内外媒体誉为 华夏第一针 杏林楷模 鬼手神针 ,于1972年首创 醒脑开窍针法 治疗中风病,主要运用于 窍闭神匿,神不导气 所致的脑卒中㊂随着临床研究的不断深入, 醒脑开窍针法 逐渐被拓展使用于治疗眼科疾病,收效显著㊂但针刺多选取眼区及头面部穴位,针刺补泻手法报道甚少㊂查阅‘灵枢“‘难经“等古文献记载,结合石学敏院士治疗睑废临床实践经验,整理归纳古文献㊁传承石学敏院士治疗睑废学术思想,对 调神开窍针法 八脉交会穴 经筋刺法 在治疗睑废临床中的运用加以剖析,对针刺照海㊁申脉㊁风池㊁通里等穴补泻手法加以阐明,以供广大针灸学者参阅㊂关键词:石学敏;中医师;针刺;睑废;动眼神经麻痹;名师经验中图分类号:R249.2㊀㊀文献标志码:Bdoi:10.3969/j.issn.1001-6910.2020.03.15㊀㊀石学敏院士是中国第二届国医大师㊁当代中国针灸学奠基人㊁世界著名中医针灸学专家,悬壶济世60余载,被中外患者及海内外媒体誉为 华夏第一针 杏林楷模 鬼手神针 ㊂2018年4月,甘肃省首个针灸学科院士工作站在白银市第二人民医院揭牌成立,石学敏教授被聘请为 白银市医学顾问 ㊂睑废相当于西医学 动眼神经麻痹 ,中医学又称 上胞下垂 目偏视 坠睛眼 视一为二 [1-2]㊂笔者有幸拜师国医大师石学敏院士,传承石学敏院士学术思想及临床实践经验,对石学敏院士以 醒脑开窍针法 为总则㊁立足 调神开窍针法 八脉交会穴 经筋刺法 配合运用治疗睑废有深刻的理解和领悟㊂现阐述如下㊂1㊀石学敏院士针刺治疗睑废选穴及进针手法针刺选穴:照海(双侧)㊁申脉(双侧)㊁风池(双侧)㊁通里(双侧)㊁百会㊁上明(或鱼腰)透阳白㊁丝竹空透太阳㊁阳白两透(阳白穴透向上星㊁阳白穴透向头维)㊁睛明㊁光明㊁球后(或承泣)㊁四白㊁太冲(双侧)㊁合谷(双侧)㊂针刺操作手法:针刺照海穴针尖刺向水泉穴,与皮肤呈45ʎ斜刺进针,施以重提轻插泻法,以足踝部微窜麻为度;申脉在外踝尖下方凹陷处直刺,施以重插轻提补法;针刺风池穴时,嘱患者坐位㊁精神放松,患者呼气时疾速进针至天部,左手关闭风池穴下方,缓慢进针约20~25mm,重插轻提针体9次,以针下出现酸楚困重感,继而穴区局部出现热感为度,并使热感向上经头颅传导至眼眶区,若针刺手法操作时无热感或热感不明显,待患者吸气时疾速退针至天部,然后缓慢进针至地部再行重插轻提针体9次,如此重复操作3次;通里穴直刺10~ 15mm,行重提轻插泻法;百会穴平刺5~10mm,行捻转补法;上明(或鱼腰)透阳白进针15~20mm,不行手法操作;阳白穴透上星㊁头维进针15~25mm,不行手法操作;睛明穴进针时,医者嘱患者眼球向下转动,左手将眼球向外轻推固定,右手持长度为25mm㊁直径为0.25mm毫针,沿眼眶和眼球之间缓慢地刺入10~15mm,不行手法操作;进针球后时,医者左手将眼球向上轻推固定,依针刺睛明穴操作步骤刺入10~15mm,不行手法操作;丝竹空进针刺向太阳穴,刺入15~25mm,行捻转补法手法操作;光明腓骨前缘进针20~30mm,行重插轻提补法手法操作;四白穴直刺10~15mm,不行手法操作;太冲穴直刺15~20mm,行重提轻插泻法手法操作;合谷穴直刺15~25mm,行重插轻提补法手法操作㊂以上诸穴针刺7d为1个疗程,休息1d再行下1个疗程治疗,治疗6个疗程㊂2㊀石学敏院士针刺治疗睑废处方方义‘灵枢㊃脉度“载: 跷脉者 属目内眦,合于太阳㊁阳跷而上行,气并相还则为濡目,气不荣则目不合㊂ ‘灵枢㊃寒热病“载: 足太阳有通项入于脑者,正属目本,名曰眼系 入脑乃别阴跷㊁阳跷,阴阳相交,阳入阴,阴出阳,交于目锐眦,阳气盛则瞠目,阴气盛则瞑目㊂ 阴跷为足少阴之别,阳跷为足太阳之别,足少阴太阳为阴阳血气之生源,阴跷㊁阳跷主通阴阳血气,从下而上交于目,主司筋肉屈伸运动和眼睑开合,有濡目养筋的功用㊂因此,阴跷脉主阴主血,阴主沉降濡润,阴跷脉阴盛有余,则眼睑开㊃63㊃㊀㊀中医研究㊀2020年3月㊀第33卷㊀第3期㊀TCM Res.March2020Vol.33No.3㊀㊀启不利而眼睑下垂;阳跷脉主阳主气,阳主升腾轻扬,阳跷脉阳衰不足,则眼睑开启无力而眼睑下垂㊂八脉交会穴之照海㊁申脉分别通于阴跷脉㊁阳跷脉,依据针刺泻实补虚原则,针照海透水泉时施以重提轻插泻法,使局部穴区窜麻针感㊂由于照海㊁水泉命名都与水相关,按阴阳五行属水属阴,所以针刺该穴位用泻法以达祛湿除浊㊁轻灵眼睑之功㊂针申脉时施以重插轻提补法以益气升阳㊁开启眼睑㊂风池为足少阳胆经腧穴,位于头项部,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处㊂‘灵枢㊃经脉“记载: 胆足少阳之脉,起于目锐眦;其支者:从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦后㊂ ‘灵枢㊃经别“记载: 足少阳之正 散于目,系目系,合少阳于外眦也㊂ ‘灵枢㊃经筋“云: 足少阳之筋 循耳后,上额角,交巅上,下走颌,上结于頄㊂支者结于目外眦,为外维 维筋急,从左之右,右目不开㊂ ‘难经㊃二十八难“记载: 阳跷脉者,起于跟中,循外踝上行,入风池㊂ 故风池穴针刺手法操作应以疏通经脉㊁运行气血㊁重塑(或重建)神经传导通路为主,施以温通针法操作,形成 过眼热 针感,通关利窍,可有效改善大脑后循环血供,恢复缺失神经功能㊂由于申脉㊁风池同属阳跷脉,申脉穴局部皮肉薄,针刺操作不易得气,而风池穴在头后枕项部,与眼部相距较近,皮肉丰实,针刺易得气,故针刺以风池为重点手法操作穴位㊂‘灵枢㊃经脉“记载: 手少阴之脉,起于心中 其支者,从心系上挟咽,系目系㊂ ‘灵枢㊃经别“言: 手太阳之正,指地,别于肩解 上走喉咙,出于面,合目内眦㊂ ‘灵枢㊃经筋“曰: 手太阳之筋 直者,出耳上,下结于颔,上属目外眦㊂ 目系指眼后与脑相连的组织,应包括与脑相连的神经㊁血管㊁眼肌等组织,动眼神经为颅脑第三对颅神经,支配眼肌㊁瞳孔括约肌㊁睫状肌等,维持眼球灵活转动及瞳孔大小,若目系出现病变则可见睑废㊂通里穴为手少阴心经络穴,与手太阳小肠经相表里,录属于阴跷脉统摄之下,由此可见,针刺通里穴用重提轻插泻法,使局部穴区麻胀针感,可有效祛除湿浊之气,轻便上眼睑,以利于上眼睑开启㊂上明透阳白,阳白穴透上星㊁头维,丝竹空透太阳采用 经筋刺法 ,促进气血运行,祛湿通经活络,发挥 通经络,调气血,荣经筋 的作用,使得上睑提肌筋肉得以充足濡养,缺损上睑功能得以修复,配合百会穴针刺捻转补法,共奏升阳举陷㊁开利眼睑之效㊂针对黑睛偏斜,针球后(或承泣)㊁四白㊁睛明,有可能直接或间接兴奋受损动眼神经,改善局部血液循环,重塑神经结构或冲动传导,调节麻痹眼肌肌张力,纠正黑睛偏斜及眼球运动障碍,配合针刺光明穴以消除视物重影㊂‘灵枢㊃经脉“曰: 肝足厥阴之脉 循喉咙之后,上入颃颡,连目系㊂ ‘四总穴歌“记载: 面口合谷收㊂ ‘素问㊃痿论篇“曰: 治痿独取阳明㊂ 太冲穴为足肝厥阴肝经原穴,该经循行入喉咙,连目系,因此与眼疾相关,该经又在阴跷脉统摄之下,故针刺太冲穴用泻法能调气理血,柔肝固本㊂合谷穴针刺用提插补法,有气血双补之功㊂四关齐用,阴阳经互配,上下配穴,气血㊁阴阳㊁脏腑同调㊂此外,睑废患者由于上睑上抬无力,黑睛偏斜㊁视岐,面部表情怪异而引起患者情绪不畅,渐出现焦虑,此时若得不到有效疏导㊁干预治疗,难免形成躯体疾病,导致精神心理障碍,而精神心理障碍是影响躯体疾病的恶性循环㊂因此,对于睑废患者的治疗,石老认为除针对症状治疗外,还需重视精神心理方面的调护,即以 调神开窍针法 为基础进行 身心 同治,这样才能使患者获益更大㊂针对患者因眼部疾病导致的情志不舒问题,石老以针刺内关㊁印堂㊁上星解郁除烦为法则㊂内关穴属手厥阴心包经,为本经络穴,又为八脉交会穴之一,通阴维脉,上系于心包,联络于心系,针刺可宽心理气解郁㊁调神宁心除烦;印堂㊁上星属督脉,针刺可直接调理脑神,升清阳开窍醒神,条畅气机,理气开郁,治疗精神㊁神志病㊂3穴合用,具有良好的抗焦虑㊁镇静㊁调整情绪功效,能有效治疗患者在躯体㊁心理两方面的疾病㊂3㊀小㊀结笔者查阅相关文献资料,总结归纳石老治疗睑废临床实践经验及学术思想,认为睑废发病与 气虚 血瘀 湿浊 有关,中医学治疗以益气升阳散结㊁活血祛湿通络为治则,推崇中草药以补阳还五汤合升陷汤加减㊂针刺临证配穴:痰浊阻络配丰隆㊁阴陵泉;痰瘀互阻配丰隆㊁阴陵泉㊁血海㊁膈腧;脾虚气陷配足三里㊁气海㊁关元㊂现代医学研究[3-5]证实:动眼神经麻痹病因复杂,与颅内病变或全身系统疾病(如颅内动脉瘤㊁颅底肿瘤㊁脑缺血㊁糖尿病㊁外伤㊁炎症)密切相关,涉及眼科㊁神经内科㊁影像医学多学科交叉,需要医学影像科㊁神经内科㊁眼科㊁介入科多学科协助诊治㊂结合中医学㊁针灸治疗效果更显著,是中医学与西医学的交融㊂因此,针对该病的治疗,石老强调医者宜详查病因,避免误诊㊁漏诊㊁误治,标本兼治,加快疾病康复,缩短病程,减轻患者病㊃73㊃㊀㊀中医研究㊀2020年3月㊀第33卷㊀第3期㊀TCM Res.March2020Vol.33No.3㊀㊀痛,防止复发,最大程度受益患者㊂参考文献[1]赵斌,韦企平.针刺联合中药治疗顽固性动眼神经麻痹15例[J].中国中医眼科杂志,2011,21(3):170. [2]崔艳杰,高其芳.针刺治疗动眼神经麻痹32例[J].四川中医,2012,30(10):135-136.[3]夏蔚,沈伟,李龙标.眼肌麻痹的病因及治疗[J].中国实用眼科杂志,2006,24(1):23.[4]尹都,杜长生,王社军.动眼神经的显微解剖学研究及临床意义[J].中华神经外科疾病研究杂志,2012,11(3): 249-252.[5]蒲一民,徐智科,刘宗顺,等.首诊动眼神经麻痹35例病因分析[J].国际眼科杂志,2013,13(8):1695.(本文承蒙石学敏教授指导,特此谢忱!)收稿日期:2019-02-28;修回日期:2019-07-15(编辑㊀田晨辉)文章编号:1001-6910(2020)03-0038-03㊃名师高徒㊃李艳传承国医大师李济仁论治骨痹之思路与方法∗王传博1,舒㊀春2(1.安徽医科大学第二附属医院中医科,安徽合肥230601;2.铜陵市中医院风湿科,安徽铜陵244000)摘要㊀李艳为皖南医学院弋矶山医院主任医师,安徽省名中医,博士研究生导师,国医大师李济仁学术传承人,国家级非物质文化遗产 张一帖内科 代表性传承人,国家中医药管理局重点学科中医痹病学科带头人,第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师㊂骨痹为五体痹之一,西医学的强直性脊柱炎㊁骨关节炎等疾患属骨痹范畴,中医药对此具有独特的治疗优势㊂李艳主任传承国医大师李济仁治痹思想,认为骨痹内因正气不足,外有风寒水湿热毒,致痰湿瘀血痹阻筋骨㊂初期多实㊁多热,后期多虚㊁多寒㊂临证时予以疏风解表㊁祛湿通络治疗风湿证,温经散寒㊁除湿止痛治疗寒湿证,清热利湿㊁通络止痛治疗湿热证,清热解毒㊁凉血止痛治疗热毒证,化痰散瘀㊁活血通络治疗痰瘀证㊂关键词:李艳;中医师;李济仁;国医大师;骨痹;清络饮;益肾清络活血方;验案;名师经验中图分类号:R255.6㊀㊀文献标志码:Bdoi:10.3969/j.issn.1001-6910.2020.03.16㊀㊀李艳为皖南医学院弋矶山医院主任医师,安徽省名中医,博士研究生导师,国医大师李济仁学术传承人,国家级非物质文化遗产 张一帖内科 代表性传承人,国家中医药管理局重点学科中医痹病学科带头人,第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师㊂笔者作为第六批全国老中医药专家学术经验继承人,有幸侍诊左右,偶获心得㊂痹证是临床常见疾病㊂中医诊治痹证疗效明确㊁优势明显,古今医家论述丰富㊂‘黄帝内经“最早提出了痹之病名,并专辟 痹论 篇,提出皮痹㊁肌痹㊁脉痹㊁筋痹㊁骨痹合称为五体痹,肺痹㊁脾痹㊁心痹㊁肝痹㊁肾痹合称为五脏痹㊂后世医家论痹从风寒湿热者众之,从五体㊁五脏论述者寡之㊂自‘金匮要略“倡三痹学说并奠定了治疗学基础后,后世多言三痹,五痹之说日趋淹没[1]㊂然临床上如能注重从五体㊁五脏论治,可在明确病证本质上掌握其发生发展变化规律,具有重要临床意义㊂李艳主任幼承家学,多有创新,诊治痹证近四十年,颇有心得㊂现将李艳主任诊治五体痹之骨痹的思路与方法介绍如下㊂1㊀病名溯源骨痹之名首见于‘黄帝内经“,原文为 风寒湿三气杂至,合而为痹也 以冬遇此者为骨痹 ㊂‘素问㊃长刺节论篇“曰: 病在骨,骨重不可举,骨髓酸痛,寒气至,名曰骨痹㊂ ‘诸病源候论“曰: 冬遇痹者为骨痹,则骨重不可举,不随而痛㊂ ‘济生方“曰: 骨痹之为病,应乎肾,其状骨重不可举,不遂而痛且胀㊂ ‘张氏医通“曰: 骨痹者,即寒痹㊁痛痹也㊂其证痛苦攻心,四肢挛急,关节浮肿㊂ ‘痹证通论“[2]曰: 凡风寒湿热等邪气侵入骨及关节,阻滞经脉气血,出现关节疼痛㊁肿胀或红肿热痛,甚至关节变形弯曲㊁僵直㊁不能站立行走者谓之骨痹证㊂2㊀病证要点骨痹病位在骨,日久可传及肾,亦可引起心㊁肺等多脏器损害㊂其病因有内㊁外之分:内因主要责之于肾虚,先天不足㊁肾气亏虚,或后天失养㊁房事不节㊁肾精耗损,或惊恐伤肾等;外因主要为触冒风寒,或因露宿乘凉,或因水湿浸渍,或因淋雨远行,亦有湿热毒邪内侵,或有痰湿瘀浊留滞于骨㊂病理产物主要为痰湿瘀血㊂初期多实㊁多热,后期多虚㊁多寒㊂本病的证候主要有 骨重不可举,骨髓酸痛 疼痛如掣 卷肉缩筋,肋肘不得伸 举节不用而疼,汗注烦心 诸肢节疼痛,身体魁羸,脚肿如脱,头昡短㊃83㊃㊀㊀中医研究㊀2020年3月㊀第33卷㊀第3期㊀TCM Res.March2020Vol.33No.3㊀㊀。

名医精萃

针灸学家石学敏教授学术经验

李 力

(天津中医学院第一附属医院 300193)

石学敏,1938年生,天津西郊人。

1962年毕业于天津中医学院,1964

年参加卫生部举办的高级针灸研究班,1968~1972年在阿尔及利亚中国

医疗队工作,回国后组建天津中医学院第一附属医院针灸科,现在成为全

国最大针灸临床研究中心。

他主持的《醒脑开窍针刺法治疗中风》和《针刺

手法量学的研究》课题,于1982年和1986年分获天津市级、卫生部级科

研成果。

先后到德国、法国、加拿大、日本、韩国等10余个国家和地区讲学

20余次,被国外针灸医学界誉为“石学敏旋风”。

现任中国针灸学会理事,

中国针灸学会临床研究会副理事长,天津市针灸学会会长,天津中医学院副院长,天津中医学院第一附属医院院长,教授,主任医师,天津市首位中医博士研究生导师, 1992年天津市政府授予著名针灸学专家称号,同年国务院授予有特殊贡献专家称号。

著名针灸学家石学敏教授从事针灸工作30余年,精研岐黄,谙熟《灵枢》、《素问》,开拓进取,造诣精深,具有丰富的临床经验,严谨的治学作风,治病诲人,孜孜不倦,素为同道所称颂。

识神乱病机 倡醒神大法

30年来,石教授对“神”的生理、病理、诊断、治疗,得出四点认识,神之所在,脑藏神,脑为元神之府;神之所主,人体生命一切内在、外在的功能活动;神之所病,百病之始,皆累于神;神之所治,凡刺之法,先醒其神。

基于这一认识,在中风病的治疗上他创造了“醒脑开窍”针刺法,认为中风病的主要病理机转是窍闭神匿,神不导气,致神无所附,肢无所用,并明确指出神伤不仅可直接产生神志方面的变化,而且也可以直接影响各种器官、肢体、筋肉的功能活动,因此,“醒脑开窍”针刺法以其“醒神”和“调神”为宗旨,既可治疗神志昏迷的中风患者,也可治疗单纯肢体功能障碍的中风患者。

针刺处方中以内关、人中、三阴交为主穴,辅以极泉、尺泽、委中等穴,并随症加减,治疗中风,每获佳效,据有完整资料的3207例统计,其临床治愈率高达56%,总有效率达98%。

运用醒神和调神大法不仅适应于中风病的针刺治疗,而且在其他各科杂病中,也同样具有重要意义。

如治疗顽固性疼痛,石教授根据《素问·灵兰秘典》“主不明,使道闭塞不通”之意,认为疼痛病机在于各种原因引起的经脉气血运行不畅,而经脉气血的运行又与心的运血、泵血功能和神的调节关系密切。

神能导气,气畅则道通,通则不痛,“心寂则痛微”,故治以“调神法”,在原有局部取穴的基础上,重用内关、人中醒神和调神,“调其神,令气易行”,能收“以意通经”而镇痛之效。

寻针刺规范 立手法量学

石学敏教授于1981年首次正式提出“针刺手法量学”这一新概念,并提出针刺手法量学的四大要素,即针刺作用力的方向;针刺作用力的大小;针刺施术的时间;针刺施术的间隔时间。

以此为依据,石教授在研究“捻转”这一基本针刺手法时,提出了捻转补泻手法的

DOI:10.13460/j.i ssn.1005-0957.1994.02.001

规范。

1.捻转补泻与作用力方向的关系。

以任、督两脉为中心,左右两侧捻转时,起始作用力的方向,向心者为补,离心者为泻,倒转时自然退回,任督两脉腧穴,则采用迎随补泻,呼吸补泻,平补平泻。

这一临床研究,较之古医家“迎夺右而泻凉,随济左而补暖”,“左转从子能外乃主阳,右转从午能内行主阴”及近代“大指向前为补,大指向后为泻”等论述更加具体化、规范化。

2.捻转补泻与作用力大小的关系。

捻转时,小幅度、高频率,其限度为1/2转,其频率为120次/分以上为补;捻转时,大幅度,低频率,其限度为1转以上,频率在50~60次/分为泻。

此观点的提出,使古人“捻转幅度小,用力轻为补,捻转幅度大,用力重为泻”的论述,从宏观进入到有数据可循的量学范畴。

3.捻转手法与最佳针刺施术时间。

每个穴位施捻转手法1~3分钟时效应最好,这一研究结果是源于对正经361穴,经外50余穴的逐一考察对比提出的,使古人关于针刺施术时“针几呼”、“留几呼”的时间概念,有了更加科学和准确的定义。

4.捻转手法与针刺施术间隔时间。

石教授通过大量的临床与实验研究证实,两次施术间隔时间的最佳参数为3~6小时。

这正如同西药药理研究中关于药物有效成份的半衰期研究一样,针刺同样存在针刺效应蓄积的问题,掌握好这一蓄积最佳时机,就能使针刺疗效达到质的飞跃。

针刺手法量学的提出,为针灸医学填补了一项空白。

为了证实“醒脑开窍”针刺法量学规范的意义,石教授曾经开展了对比研究,结果表明,量学组无论在临床疗效还是在体内血液流变、血脂等多项指标的改善上,都明显优于非量学组。

尊经络辨证 重经筋调治

石教授主张重视经络辨证,结合脏腑气血辨证以开展针刺治疗。

有鉴于此,石教授十分重视对《灵枢》的研讨,特别是对《灵枢·经脉》篇、《灵枢·经筋》篇之经脉循行和病候,经筋循行和病候进行了深刻剖析和研究,并赋予新的理解和发挥,结合现代医学对诸病证加以相应归类,指导临床治疗,屡获佳效。

如治疗周围性面瘫,石教授根据手、足阳明,手、足太阳在头面部的循行经络和经筋多居人体表浅部位的循行特点,认为此乃“真中风”之属,其病理机制为正气本虚,卫阳不固,藩篱失守,风客经筋,至卒口僻,目不合,引颊移口,缓不胜收,故立“散风通络,疏解经筋”之法,在常规多穴浅刺和多向透刺的基础上,阳白四透(透向头维、上星、睛明、丝竹空),太阳透地仓,局部阳明经筋排刺,其疗效尤佳。

主调气活血 发刺络新旨

石教授遵循《内经》“阴阳相得,合而为痹,内溢于经,外溢于络”之经旨,辨病机,对气血瘀滞或痰湿瘀阻之证,合古代“络刺”与“拔罐”两法为一体,临床用于治疗哮喘、三叉神经痛、面瘫后遗症、带状疱疹、丹毒、臂丛神经痛、静脉炎等20余种疑顽杂症,多获捷效。

石教授认为,应用传统络刺法为血液自然流出,难求其尽,故当施加压之法,点刺后置罐拔之,以使瘀血尽去,邪热尽祛,而新血生矣,同时,医者还可直接观察出血量,达到预定标准,即行取罐,故疗效神速。

在刺络拔罐法临床适应症方面,石学敏教授根据清代医家叶天士关于“久病入络”理论,认为凡病迁延不愈,必影响全身气血运行,故可以刺络拔罐法以通气机、活血脉,祛邪扶正,往往收到意想不到的效果。

如治疗哮喘,石教授认为,哮喘久病,本虚而标实,应针刺以补肺气,刺络以泻其邪,遂取大杼至膈俞7对背俞穴,施毫针针刺以捻转补法1分钟,再取两侧肺俞、膈俞,用三棱针点刺3~5点,见血后复置玻璃罐用闪火法拔之,每罐出血量达10ml即行取下,常使患者针后呼吸平稳,心胸豁然,症情大减而收良效。

收稿日期1994-01-18 (黄琴峰发稿)。