小浪底水库泥沙淤积问题初步探索

- 格式:pdf

- 大小:187.33 KB

- 文档页数:2

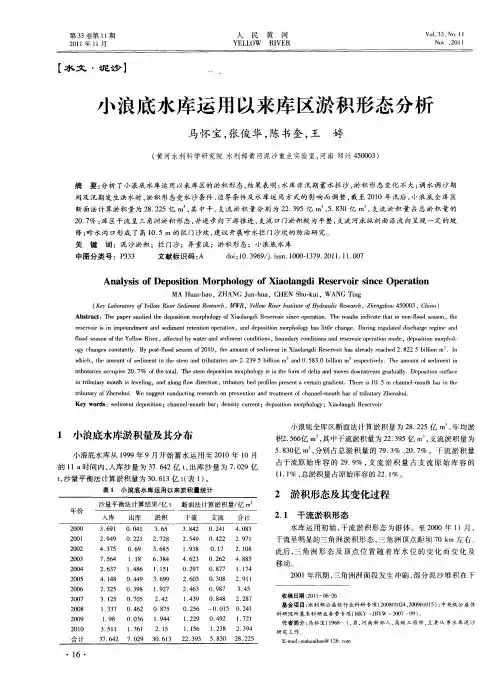

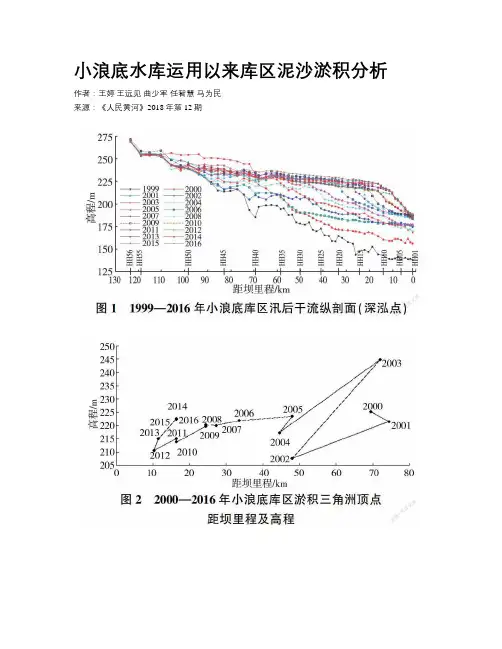

小浪底水库运用以来库区泥沙淤积分析作者:王婷王远见曲少军任智慧马为民来源:《人民黄河》2018年第12期摘要:为了提高小浪底水库排沙效果,延长水库拦沙寿命,对水库运用以来库区的淤积情况进行了分析。

结果表明:①小浪底库区干流仍为三角洲淤积形态,三角洲顶点距坝16.39km,高程为222.59m。

远离大坝的支流沟口淤积面均高于支流内部,支流畛水出现明显的拦门沙坎,高度为9.9m。

②汛期库区年均淤积2.117亿t,占总淤积量的92%。

高程235m 以下淤积泥沙33.983亿m3,是淤积的主体。

大坝—HH20、HH20—HH38库段是淤积的主要库段,分别淤积19.972亿m3、11.101亿m3,占总淤积量的61%、34%。

干流淤积量为26.136亿m3,占总淤积量的80%。

③淤积物中,细沙、中沙、粗沙分别占总量的39.7%、28.9%、31.4%。

中细泥沙,尤其是不会造成下游大量淤积的细沙淤积在水库中,减少了拦沙库容,降低了水库的拦沙效益,缩短了水库的拦沙寿命。

关键词:淤积形态;淤积分布;泥沙;小浪底水库中图分类号:TV856;TV882.1 文献标志码:A1 前言小浪底水库是一座以防洪(防凌)、减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电,除害兴利、综合利用的枢纽工程,在黄河治理开发的总体布局中具有重要的战略地位[1]。

自运用以来,水库在保障下游防洪及生活、生产、灌溉和生态用水安全、减小洪水漫滩概率、扩大下游主河槽过流能力、改善河流生态环境及电网供电质量等方面发挥了巨大的社会效益和经济效益[2-3]。

由于小浪底水库运用以来遇黄河枯水少沙系列,主要来沙期水库拦沙运用较多,因此库区泥沙淤积相对较多。

至2016年10月,用沙量平衡法计算的库区淤积量为38.990亿t,用断面法计算的库区淤积量为32.573亿m3(达到设计拦沙库容72.5亿m3的45%)。

为了提高水库排沙效果,延长水库拦沙寿命,需要對库区淤积情况进行分析。

小浪底排沙原理小浪底是位于黄河下游的一个重要水利枢纽工程,其排沙原理一直备受关注。

小浪底排沙原理是指通过一系列工程措施,将黄河中的泥沙进行有效排除,保障下游河道的通畅和安全。

下面我们就来详细了解一下小浪底排沙原理。

首先,小浪底排沙原理的核心在于“分流输沙”。

黄河水中携带着大量的泥沙,如果这些泥沙全部进入下游河道,将会对河道的通航和防洪安全造成严重影响。

因此,小浪底工程采取了分流输沙的措施,利用分流堤将主河道分为两条,一条是主航道,另一条是泄流道。

这样可以让泥沙在主航道和泄流道中分流运输,减少了泥沙对主航道的淤积和侵蚀,保障了下游的通航安全。

其次,小浪底排沙原理还包括了“泥沙淤积和清淤”环节。

在黄河水流通过小浪底时,由于水流减速,泥沙会发生淤积,如果不及时清淤,将会导致主航道淤积严重,影响通航安全。

因此,小浪底工程还设置了泥沙清淤系统,通过机械设备或人工清淤,将淤积在主航道中的泥沙清除,保障了主航道的通畅。

另外,小浪底排沙原理还涉及到“泥沙输移和沉积”环节。

在小浪底工程中,通过设置泥沙输移系统,将泥沙从主航道输送至泄流道,减少了主航道的泥沙含量,保障了通航安全。

同时,泄流道的泥沙也会在泄流道中沉积,形成河床,这些沉积的泥沙对于保护下游河道的稳定起到了积极的作用。

总的来说,小浪底排沙原理是一个复杂而系统的工程体系,通过分流输沙、泥沙淤积和清淤、泥沙输移和沉积等环节,保障了黄河下游河道的通畅和安全。

这一排沙原理的成功实施,为黄河水利工程的发展提供了宝贵的经验和借鉴,也为其他类似河流的治理提供了有益的参考。

综上所述,小浪底排沙原理是一个综合性、系统性的工程体系,其成功实施对于黄河下游的河道治理具有重要意义。

希望未来能够进一步完善和发展小浪底排沙原理,为黄河水利工程的可持续发展贡献更多的力量。

水库排沙清淤方法探讨郭慧敏,任艳粉(黄河水利科学研究院河南郑州450003)摘要:水库是拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物,可以利用来灌溉、发电、防洪和养鱼。

作为黄河最后一个峡谷河段水库的小浪底水库,处在控制水沙进入黄河下游的关键部位,其运用以蓄水拦沙为主,70%左右的细泥沙被拦在库里.延长其使用寿命、保证其长久良好地运行,不但有重要的经济意义,而且有更重要的社会意义。

将库内细沙起动输移出库,相应增大拦截粗沙的库容,达到延长水库使用寿命、维持水库长期减淤的效果显得尤为重要。

排沙清淤是保证小浪底水库能长期运用良好的重要措施,根据不同水库排沙清淤方法特点,分析对于小浪底水库清淤的适应性,提出适合小浪底水库清淤的清淤方式.关键词:小浪底水库清淤方式库容1前言水库淤积问题,是所有多沙河流无法回避的问题之一,黄河是世界上多泥沙的河流之一,泥沙问题举世瞩目,小浪底工程在治理黄河上具有极为重要的战略地位,它几乎控制了黄河中上游100%的来沙,随着水库蓄水运用时间的增长,水库淤积问题越来越突出,黄河调水调沙是通过水库联合调度、泥沙扰动等手段,把进入黄河下游不平衡的水沙关系塑造成协调的水沙过程,是提高黄河下游防洪减淤能力的有效途径。

经过小浪底9次调水调沙,小浪底库区尤其是库尾不合理的淤积形态得到调整,但也存在诸多问题。

黄委在对2009年汛初调水调沙进行技术总结时就指出:“虽然实施了9次调水调沙,积累了一定的经验,但未知的领域和因素还很多,需要持之以恒地进行研究和探索……。

”通过一定的方式将目前淤积在库区的泥沙高效输移出库,更有效的利用拦沙库容拦截粗颗粒泥沙,达到延长小浪底水库使用寿命的显得尤为重要。

2水库排沙清淤方法2.1人工清淤顾名思义,人工清淤就是采用人力进行挖沙。

人工挖沙对于挖沙区域的布置和选择非常重要,如果挖沙区域选择得当,可以起到事半功倍的效果,反之则不然【l】。

人工挖沙耗时多,对于水库的取水功能、水利功能、生态环境功能等可能产生一定的影响。

小浪底排沙原理小浪底排沙工程是一项重要的水利工程,其排砂原理对于河流的治理和保护具有重要的意义。

小浪底排沙原理是指利用水力学原理,通过设计合理的工程结构和施工工艺,实现对河道中的泥沙进行有效排除,从而保持河道的通畅和水质的清洁。

下面将详细介绍小浪底排沙原理的相关内容。

首先,小浪底排沙工程的设计需要充分考虑河道的水流特性和泥沙的输移规律。

在河道中,水流会携带大量的泥沙,如果泥沙过多,就会导致河道淤积,影响水流通畅,甚至引发洪灾。

因此,设计小浪底排沙工程时,需要根据当地的水文地质条件,确定合理的泥沙拦截和排除方案,以确保排沙效果和工程的稳定性。

其次,小浪底排沙工程通常采用的泥沙排除方式主要有机械排砂和水力冲沙两种方法。

机械排砂是通过设置拦砂坝和沉砂池等设施,利用机械设备将河道中的泥沙进行拦截和清除;水力冲沙则是利用水流的冲击力,通过设置合理的水流引导设施,将泥沙冲刷至河道外侧,实现排沙的效果。

这两种方法各有优劣,需要根据具体情况综合考虑,选择合适的泥沙排除方式。

另外,小浪底排沙工程的施工工艺也至关重要。

在进行排沙工程施工时,需要严格按照设计要求进行,确保工程质量和效果。

同时,还需要充分考虑工程对周边环境的影响,采取相应的环境保护措施,避免对生态环境造成不良影响。

最后,小浪底排沙工程的效果评估和监测也是不可忽视的一环。

在工程竣工后,需要对排沙效果进行定期监测和评估,及时发现问题并采取相应的处理措施,确保工程的长效运行和效果的持续性。

总的来说,小浪底排沙原理是一项涉及水文地质、水力学、土木工程等多学科知识的综合性工程,其设计、施工和运行都需要科学严谨的态度和专业技术支持。

只有充分理解和运用小浪底排沙原理,才能更好地实现河道的治理和保护,确保水资源的可持续利用和生态环境的健康发展。

小浪底水库浑液面沉降初步研究*李涛张俊华陈书奎王艳平马怀宝(水利部黄河泥沙重点实验室黄河水利科学研究院郑州 450003)摘要:本文统计整理了2001年~2003年小浪底桐树岭水沙因子站的实测资料,利用Roberts经验公式和Kynch公式,进行了小浪底浑水水库浑液面浑水厚度和沉降时间计算。

计算结果与实测资料对比表明,利用Roberts经验公式计算的浑水厚度比用Kynch公式计算的更接近实际。

关键词:小浪底浑水水库沉降1 引言含沙水流入库并以异重流的形式运行至坝前时,由于水库没有开闸泄流,或者即使泄流,但其泄量小于异重流流量,则继之而来的超过泄量的异重流,受大坝的阻挡形成涌波反射,速度较低时形成长波,速度更低时长波消失,异重流的动能转换为势能,浑水厚度不断加大,在坝前段即形成浑水水库[1,2]。

随时间的推移,清浑水交界面不断升高,且逐渐向上游延伸。

浑水水库是相应于水库异重流问题研究的一种特殊现象。

高含沙浑水中大部分泥沙以很慢的速度群体下沉,异重流停止后,由于浑水水库的存在,水库可在相当长的时间内保持较高含沙量排沙,该时段内的排沙即为浑水水库排沙。

若仅从排沙耗水率的角度考虑,浑水水库排沙可较异重流排沙低的多。

例如刘家峡水库异重流排沙耗水率为7.6~361m3/t[3],官厅水库为15~200m3/t[4],而浑水水库一般为1.5~l0 m3/t[5]。

因此,开展浑水水库排沙研究,在流域来水偏枯的情况,尤其是水资源利用异常紧张的黄河流域具有更加特别的现实意义。

对黄河小浪底水库而言,利用浑水水库的特点,更有利于优化出库水沙组合。

浑水水库内清浑水界面(以下简称浑液面)沉降速度、含沙量和粒径分布规律等,是研究计算浑水水库极为重要的几项指标。

本文拟对小浪底浑水水库浑液面沉降速度进行初步探讨。

2 小浪底浑液面变化过程分析清浑水交界面的界定问题历来就是一个引起较多争议的问题。

部分学者根据浑液面的性v=处的位置作为清浑水交界面即浑液面。

小浪底水库拦沙初期泥沙淤积规律及运行方式探讨本文论述了小浪底水库采用了“调控水位、异重流排沙、相机降低水位排沙、调水调沙、拦粗排细”等综合调度运行方式,减少了水库和下游河道的泥沙淤积,在初期运行中取得了较好的效果、发挥了显著效益。

标签:淤积;调水调沙;异重流;拦粗排细;小浪底水库小浪底水库位于黄河中游最后一个峡谷的出口处,是三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程,控制黄河流域面积的92.3%和近100%的含沙量,開发目标以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电,水库总库容126.5亿m3,其中防洪库容41亿m3、调水调沙库容10亿m3、淤积库容75.5亿m3。

为合理利用淤积库容,尽量延长淤积库容的使用年限、取得最大的减淤效益,合理的调度运用方式成为小浪底水库减淤运用的关键。

1、小浪底水库水沙条件小浪底库区为峡谷形态,原河床比降大,河床由粗沙、砾石、大孤石和基岩组成,河床阻力比较大。

淤积以后河床组成变细,阻力相应减小,在采用“蓄清排浑”运用方式时,对排沙和保持可用库容非常有利。

当上游洪峰平均流量大于500 m3/s时,小浪底水库可能发生高含沙异重流,此时将会有大量泥沙排出库外。

根据水库泥沙研究结果得知,高含沙异重流的排沙比可达到90%以上。

高含沙异重流携带很多粗颗粒泥沙,如果小浪底排沙期下泄流量小于2600m3/s,对下游河道非常不利。

为此,在研究水库淤积形态和排沙时要考虑水库的特殊条件及其对下游河道的影响。

2 、小浪底工程初期运行的泥沙问题小浪底水库为不完全年调节水库,为充分发挥水库长期运行效益,保持长期有效库容将是水库运用的关键。

在初期运行阶段,通过合理调度运行,尽量延长淤积库容使用年限,成为运行调度的重要课题。

2.1 尽量减少水库泥沙淤积,充分发挥淤积效率小浪底水库运行初期,存在较大的拦沙库容,一是要尽量减少泥沙淤积,延长淤积库容使用年限;二是要拦粗排细,提高淤积库容的使用效率,并尽可能利用下游河道的输沙能力排沙入海,三是要合理淤积,避免在库尾及支流门口形成淤积,从而影响兴利库容。

小浪底水利枢纽拦沙初期调度与运用小浪底水利枢纽是中国河南省的一座大型水利工程,位于河南省南阳市方城县小浪底水库上游,是黄河上游河段上的一道天然固垛,也是太行山和华夏岭之间的唯一通道。

小浪底水利枢纽的建设改变了黄河上的洪水灾害形势,保护了黄河中下游的百姓生命财产安全,同时也为周边地区的农田灌溉提供了保障。

下面就小浪底水利枢纽的拦沙初期调度与运用进行一番探讨。

小浪底水利枢纽项目建成后,一直致力于减轻黄河上游的泥沙负荷,保护下游地区。

拦沙是小浪底水利枢纽的重要功能之一,通过封堵黄河上游的泥沙,可以减少下游河道的淤积,降低水位,改善河道流量条件,防止洪水发生。

因此,在小浪底水利枢纽的拦沙初期调度和运用中,需要注意以下几个方面。

首先,要做好河流水位的监测和预测工作。

河流水位的监测可以通过设置水位观测站点来进行,每天定时采集数据,及时分析水位变化趋势,预测未来的发展趋势。

只有了解了水位的变化规律,才能做出合理的拦沙调度,确保水利工程的正常运行。

其次,要制定合理的拦沙方案。

拦沙的目的是为了减少下游的泥沙负荷,改善河道流量条件,防止洪水发生。

因此,在制定拦沙方案时,需要考虑河道的特性和泥沙的运移规律,选择合适的时机和方式进行拦沙,保证不影响下游的生态环境和农田灌溉。

再次,要合理运用小浪底水利枢纽的调水功能。

小浪底水利枢纽具有调水、发电、航运等多种功能,通过调节水位,可以改变河道流量条件,进一步减少下游的泥沙负荷。

因此,在拦沙初期的调度和运用中,要合理运用小浪底水利枢纽的调水功能,加大来水量,清洗河道,保持河流畅通,同时要注意控制水位变化的幅度,防止给下游地区带来负面影响。

最后,要加强与下游地区的沟通与协调。

小浪底水利枢纽的拦沙工作是一项长期的任务,需要与下游地区的政府和相关部门进行密切合作。

通过及时沟通和信息共享,可以更好地了解下游地区的实际需求和情况,并根据需要进行调整和改进。

只有各方共同努力,才能更好地实现小浪底水利枢纽的拦沙初期调度和运用目标。

小浪底水库泥沙处理途径探索

耿明全;张春满;张效常

【期刊名称】《人民黄河》

【年(卷),期】2007(029)009

【摘要】根据黄河下游放淤固堤高浓度泥浆管道输送的实践与科技攻关所得的研究成果,提出利用潜吸式扰沙船在坝前2~40 km范围内,分调水调沙时期和发电供水期2个时段进行扰沙、抽沙,依据虹吸与水库拉沙原理将淤积在库底的细颗粒泥沙排出库外.分析表明,该方案较为经济且具有可操作性,通过水库调度与清淤措施的协调配合,可以实现延长小浪底水库寿命和输沙入海的目标.

【总页数】3页(P23-24,27)

【作者】耿明全;张春满;张效常

【作者单位】河南黄河河务局,河南,郑州,450003;黄河水利职业技术学院,河南,开封,475001;原阳黄河河务局,河南,原阳,450024

【正文语种】中文

【中图分类】P333

【相关文献】

1.小浪底水库泥沙管道高效输送的合理参数分析 [J], 曾杉;秦毅;李时

2.小浪底水库泥沙淤积特性及减淤运用方式探讨 [J], 李立刚;陈洪伟;李占省;李锐

3.小浪底及西霞院水库泥沙信息管理系统的开发 [J], 常婧华;董泽亮;李一丁

4.小浪底水库泥沙淤积问题初步探索 [J], 殷保合

5.小浪底水库泥沙管道输送的阻力损失分析 [J], 李时;秦毅;李国栋;李珊珊;刘强;曾杉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。