病理学第三节 恶性淋巴瘤

- 格式:doc

- 大小:262.50 KB

- 文档页数:15

最新国家开放大学电大专科《病理学与病理生理学》填空名词解释题题库及答案(试卷号:2111)一、填空题1.急性水中毒时,血钠含量降低,细胞内液量增加,对机体危害最大的是脑细胞水肿。

2.渗出性炎分为浆液性炎、纤维素性炎、化脓性炎。

3.肾盂肾炎是由细菌引起的化脓性炎症,主要侵犯肾盂黏膜及肾间质。

4.非毒性甲状腺肿不伴有甲状腺机能亢进,可分为地方性甲状腺肿和散发性甲状腺肿两类。

5.细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的传染病,病理学上表现为大肠的纤维素性炎症。

6.体内钾主要存在于细胞内,机体排钾的主要途径是肾。

7.排泄固定酸的器官是肾,排出挥发酸的器官是肺。

8.左心衰竭引起呼吸困难的病理生理学基础是肺淤血和肺水肿。

9.病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的以肝细胞变性坏死为主要病变的传染病。

10.白血病是一种造血细胞肿瘤性增生疾病,其特征是骨髓内异常增生的白细胞取代了正常骨髓组织。

11.机体作为一个整体的功能永久性停止的标志是脑死亡,它是指全脑功能的永久性丧失。

12.霍奇金淋巴瘤是一种特殊类型的恶性淋巴瘤,以肿瘤组织中出现镜影(R-S)细胞为特征,并伴有多种细胞成分增生。

13.根据是否伴有甲状腺功能亢进,将甲状腺肿分为毒性和非毒性甲状腺肿两类。

14.蜂窝织炎是指疏松组织内的弥漫性化脓性炎,主要由溶血性链球菌引起。

15.病因在疾病发生中的作用是引起疾病和决定疾病的特异性。

16.发热与过热的区别在于发热是机体做出的一种主动调节性体温升高,而过热是一种被动的非调节性体温升同。

17.肿瘤的实质是肿瘤细胞,决定着肿瘤的组织起源和性质。

18.小叶性肺炎是以细支气管为中心的肺组织的急性化脓性炎症。

19.恶性淋巴瘤分为霍奇金淋巴瘤及非霍奇金淋巴瘤。

20.水肿发生的两个基本机制是组织液生成增多和钠水潴留(或血管内外液体交换失平衡,体内外液体交换失平衡)。

21.血栓形成的条件有心血管内膜损伤、血流状态改变血液凝固性增加。

22.病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的以肝细胞变性坏死为主要病变的一组传染性疾病。

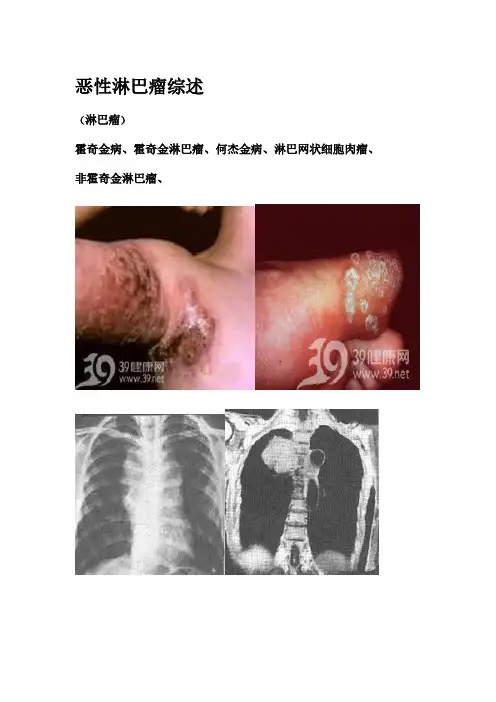

恶性淋巴瘤综述(淋巴瘤)霍奇金病、霍奇金淋巴瘤、何杰金病、淋巴网状细胞肉瘤、非霍奇金淋巴瘤、[概述]恶性淋巴癌又称“淋巴瘤”,是原发于(起源于)淋巴结或其他(结外部位)淋巴组织(淋巴网状系统)的恶性肿瘤。

是一种起源于淋巴造血组织的实体瘤。

恶性淋巴瘤是淋巴结和结外部位淋巴组织的免疫细胞肿瘤,来源于淋巴细胞或组织细胞的恶变。

定义1:属免疫系统的实体性恶性肿瘤。

发生机制尚不清,某些病毒感染或造成免疫功能低下的因素等与此病发生有关。

定义2:来源于中胚层由淋巴细胞癌变产生的恶性肿瘤。

是我国常见的十大恶性肿瘤之一。

本病多见于中、青年,男性患者多于女性。

本病按其细胞成分的不同可分为何杰金氏病和非何杰金氏淋巴瘤两大类。

其恶性程度不一,由淋巴一组织细胞系统恶性增生所引起,多发生在淋巴结内。

组织学可见淋巴细胞和(或)组织细胞的肿瘤性增生,临床以无痛性淋巴结肿大最为典型,肝脾常肿大,晚期有恶病质、发热及贫血。

淋巴瘤的细胞形态极其复杂,2008年WHO淋巴瘤新分类中,有80个亚型。

由于病变部位和范围不尽相同,临床表现很不一致,原发部位可在淋巴结,也可在结外的淋巴组织,例如扁桃体、鼻咽部、胃肠道、脾、骨骼或皮肤等。

结淋巴组织原发部变多见于NHL。

按病理和临床特点可将恶性淋巴瘤分为两大类:霍奇金淋巴瘤(HL,)霍奇金淋巴瘤(Hodgkin’s lymphoma,HL、HD、以前称Hodgkin’s disease,译为何杰金病)、霍奇金病(简称HD)、又名淋巴网状细胞肉瘤是一种慢性进行性,无痛的淋巴组织肿瘤,其原发瘤多呈离心性分布,起源于一个或一组淋巴结,以原发于颈淋巴结者较多见,逐渐蔓延至邻近的淋巴结,然后侵犯脾、肝、骨髓和肺等组织。

由于发病的部位不同,其临床表现多种多样。

本病可发生于任何年龄,5岁以前很少发病,5岁以后逐渐增多,青春期发病率明显增多,15~34岁(31~40岁)为高峰。

发病者男性多于女性,男女比例在5~11岁为3∶1,19~19岁为1.5∶1。

病理学(医学高级):肿瘤知识点(最新版)考试时间:120分钟 考试总分:100分遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。

1、单项选择题有一位男性病人,胃部患有肿瘤,经手术切除,见胃粘膜完好,胃壁肿物境界清,有包膜,大小如鸡蛋,镜下瘤细胞为梭形,胞质红染,胞核呈杆状,瘤细胞排成束状,局部有栅状结构。

此瘤可诊断为( )。

A.纤维瘤 B.瘤样纤维组织增生 C.平滑肌瘤 D.平滑肌肉瘤 E.纤维肉瘤 本题答案: 2、单项选择题患者,65岁,男性,下肢肌间包块切除送检,巨检肿块不规则形,大小4cm4cm3cm ,切面灰白色。

镜下肿瘤细胞异型性明显,可见成纤维样梭形细胞排列成车辐状结构l5、问答题简述P53基因和Rb 基因各自的抑癌机制。

本题答案: 6、单项选择题患者,男,31岁,因上腹饱胀不适、反酸、嗳气就诊。

该病变与下列疾病均为癌前病变,但除外( )A .黏膜白斑 B .宫颈原位癌 C .肝硬化D .结肠息肉状腺瘤姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------E.慢性溃疡性结肠炎本题答案:7、单项选择题恶性淋巴瘤是()。

A.发生于淋巴结的恶性肿瘤B.发生于骨髓原始造血细胞的恶性肿瘤C.淋巴结反应性增生形成的恶性肉芽肿D.淋巴窦上皮增生形成的恶性肿瘤E.原发于淋巴结和结外淋巴组织的恶性肿瘤本题答案:8、单项选择题下列哪一种形态的肿块属癌的可能性最大()。

A.乳头状B.火山口状溃疡C.息肉状D.结节状E.分叶状本题答案:9、单项选择题肿瘤细胞分化程度高是指()。

A.肿瘤周围有较多的淋巴细胞浸润B.不容易引起器官的阻塞和破坏C.肿瘤易发生浸润、转移,恶性程度高D.有较大的异型性E.与起源组织相似本题答案:10、单项选择题诊断恶性肿瘤的主要依据是()。

《病理学》课程教学大纲(Pathology)一、课程基本信息课程编号:14232012课程类别:学科基础课适用专业:临床医学学分:6学分(理论:4.5;实验:1.5学分)总学时:120学时,其中理论学时:72学时, 实验学时:48先修课程:解剖学、组织学、生理学、生物化学、病原生物学和免疫学等后续课程:病理生理学、药理学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学等选用教材:步宏、李一雷主编.病理学[M].北京:人民卫生出版社.2018必读书目:[1] 王恩华主编.全国高等学校医学规划教材.病理学[M].北京:高等教育出版社.2008[2] 周庚寅姜叙诚主编.医学英文原版改编双语教材.病理学[M].北京:科学出版社.2006选读书目:[1] 陈杰李甘地主编.病理学[M]. 北京:人民卫生出版社.2006[2] Robbins 和Cotran Atlas of Pathology.2nd edition. Edward C.Klatt [M].天津:科技翻译出版公司.2011二、课程教学目标《病理学》是医学专业本科生的主干专业基础课程,是学科基础必修课。

本课程的主要任务是使学生全面了解并掌握疾病的局部组织病理变化,疾病的临床病理联系与疾病的转归;全面了解疾病发生的原因,疾病发生的机制。

本课程的教学要求:1、了解常见疾病发生机制。

2、熟悉常见疾病的病因和结局3、掌握疾病的局部组织病理变化,疾病的临床病理联系与疾病的转归。

三、教学内容与教学要求绪论(2时学)教学目标:了解病理学研究方法和病理学的发展;理解病理学在医学中的地位;掌握:病理学的任务和范围。

教学要求:重点介绍病理学的任务和内容;病理学的研究方法。

教学内容:病理学的任务和内容;病理学在医学中的地位;病理学的研究方法;病理学的发展。

第一章细胞和组织的适应与损伤(11学时)教学目标:了解:损伤的原因;萎缩的原因、病理变化;细胞水肿、脂肪变性的原因、发生机制;肝脂肪变性的病理变化;理解:变性的概念;脂肪变性、玻璃样变性的病理变化;坏死的类型和结局;凋亡的概念、形态特征,凋亡和坏死的区别;掌握:萎缩、肥大、增生及化生的概念和类型;细胞水肿的病理变化;坏死的病理变化;教学要求:重点介绍萎缩、肥大、增生和化生病理变化和结局;变性的概念及常见变性的形态学特征;重点介绍坏死的概念与常见坏死的形态学特征及结局,坏死的分类及其转归。

“恶性淋巴瘤”的临床诊断及治疗方法一概述恶性淋巴瘤(malignant lymphoma,ML)是一组起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤的总称,其主要临床表现是无痛性淋巴结肿大,全身各组织器官均可受累。

淋巴瘤患者在发现淋巴结肿大前或同时可出现发热、盗汗、消瘦、皮肤瘙痒等全身症状。

根据病理、临床特点以及预后转归等将淋巴瘤分为非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin’s lymphoma,NHL)和霍奇金淋巴瘤(Hodgkin’s lymphoma,HL)两类。

HL的病理学形态特征为多种非肿瘤性炎症细胞增生的背景中见到诊断性的里-斯(Reed-Steinberg,R-S)细胞。

2008年世界卫生组织(World Health Organization,WHO)将HL按照病理类型分为结节性淋巴细胞为主型和经典型,后者包括:富于淋巴细胞的经典型、结节硬化型、混合细胞型和淋巴细胞消减型。

NHL是一组具有较强异质性的淋巴细胞异常增殖性疾病的总称,其发病率远高于HL。

NHL的组织病理学特点是淋巴结结构消失,皮质和髓质分界不清,淋巴窦及淋巴滤泡或淋巴结包膜受侵,整个淋巴结呈弥漫性,为不同分化程度的淋巴细胞代替。

根据NHL 的自然病程,可以分为三大临床类型,即高度侵袭性、侵袭性和惰性淋巴瘤。

根据淋巴细胞起源的不同,又可分为B细胞、T细胞和自然杀伤(natural killer,NK)细胞淋巴瘤。

二病因淋巴瘤是在机体内外因素的共同作用下,不同发育阶段的免疫活性细胞发生分化和增殖异常引起的疾病。

淋巴瘤的病因至今尚未完全阐明,其发生发展涉及遗传、病毒及其他病原体感染、放射线、化学药物等理化因素及免疫状态等诸多发面。

三临床表现ML是具有相当异质性的一大类肿瘤,虽然好发于淋巴结,但是由于淋巴系统的分布特点,使得淋巴瘤基本上属于全身性疾病,几乎可以侵犯到全身任何组织和器官。

因此,ML的临床表现既具有一定的共同特点,同时按照不同的病理类型、受侵部位和范围又存在着很大的差异。

3.肉芽组织(granulation tissue)由新生的毛细血管和成纤维细胞所组成的幼稚的结缔组织,由于其肉眼呈鲜红、颗粒状、柔软湿润,似鲜嫩的肉芽,故称为肉芽组织。

4.瘢痕组织(scar tissue)指肉芽组织经改建成熟形成的纤维结缔组织。

并玻变,呈灰白、质硬、缺乏弹性的组织。

1.血栓形成(thrombosis)在活体的心血管内, 血液发生凝固或血液中某些有形成分析出、凝集, 形成固体质块的过程。

2.栓塞(embolism)在循环血液中出现不溶于血液的异常物质,随血流运行血管内出现的异常物质,随着血流至远处阻塞血管,这种现象称为栓塞,常见的栓塞有血栓栓塞,气体栓塞、脂肪栓塞等。

3.梗死(infarction)任何原因出现的血流中断,导致局部组织缺血﹑缺氧性坏死。

4.槟榔肝(nutmeg liver)在慢性肝淤血时,肝小叶中央区严重淤血呈暗红色,两个或多个肝小叶中央淤血区可相连,而肝小叶周边部肝细胞则因脂肪变性呈黄色,致使在肝切面上出现红(淤血区)黄(肝脂肪变区)相间的状似槟榔切面的条纹,称槟榔肝。

5.心力衰竭细胞(heart failure cell)慢性肺淤血时,肺泡壁毛细血管扩张充血,肺泡腔内除了水肿液及出血外,还可见大量含有含铁血黄素颗粒的巨噬细胞,称心衰细胞。

3.渗出(exudation) 炎症局部组织血管内的液体和细胞成分,通过血管壁进入组织间质、体腔、粘膜表面和体表的过程。

4.假膜性炎发生于粘膜的纤维素性炎,渗出的纤维蛋白原形成的纤维素、坏死组织和嗜中性粒细胞共同形成一层膜状物,覆盖于粘膜表面,称假膜。

故此类炎症又称假膜性炎,常见于痢疾白喉等5.绒毛心(cor villosum)生于心包膜的纤维素性炎,由于心外膜大量渗出的纤维素在心脏搏动的影响下形成无数绒毛状物,覆盖于心脏表面,故有“绒毛心”之称。

6.炎症介质(inflammatory mediator) 介导炎症反应的一系列化学因子。

1.下列叙述中,不属于肿瘤特点的是 BA.增生细胞分化程度不一B.增生细胞具有多克隆性C.增生细胞基因异常D.增生细胞不成熟E.增生细胞有异型性[答案解析] 肿瘤的增生细胞具有单克隆性(B错,为本题正确答案),增生细胞具有多克隆性是非肿瘤性增殖的特点。

肿瘤细胞的形态、代谢和功能均有异常,不同程度地失去了分化成熟的能力(D对),因此不同肿瘤的增生细胞分化程度不一(A对),增生细胞与相应正常组织之间的差异,即增生细胞的异型性(E对),是肿瘤的重要特点之一。

细胞的正常生长和增殖受许多调节分子的控制,肿瘤的形成与增生细胞内调节分子的基因异常(C对)有关。

2.区别癌与肉瘤的主要依据是DA.浸润性生长、无包膜B.异型性明显,有核分裂象C.通过血道转移D.组织来源E.肿瘤体积巨大[答案解析] 癌是来源于上皮组织的恶性肿瘤,肉瘤是来源于间叶组织的恶性肿瘤,两者最主要的区别是组织来源不同(D对)。

浸润性生长无包膜(A 错)、异型性明显,有核分裂象(B错)、可通过血道转移(C错)以及晚期肿瘤体积巨大(E错)均为恶性肿瘤的特点,而癌与肉瘤都是恶性肿瘤,因此这些均不能作为两者之间的鉴别点。

3.来源于间叶组织的恶性肿瘤是BA.癌B.肉瘤C.母细胞瘤D.精原细胞瘤E.霍奇金病[答案解析] 根据病变组织来源不同将恶性肿瘤分为癌和肉瘤。

来源于间叶组织的恶性肿瘤称肉瘤( B对),如脂肪肉瘤,横纹肌肉瘤等。

来源于上皮组织的恶性肿瘤是癌(A错),如鳞状细胞癌、腺癌、基底细胞癌等。

母细胞瘤(C错)是指来源于幼稚组织的肿瘤,如神经母细胞瘤、髓母细胞瘤、肾母细胞瘤、脂肪母细胞瘤、骨母细胞瘤等,母细胞瘤既有良性的,也有恶性的。

精原细胞瘤(D错)是来源于生殖细胞的恶性肿瘤,并非间叶组织。

霍奇金病(E错)是恶性淋巴瘤的一种,发源于淋巴组织,而不是间叶组织。

4.来源于上皮组织的恶性肿瘤AA.癌B.肉瘤C.母细胞瘤D.精原细胞瘤E.霍奇金病【答案解析】见题35.对肿瘤的描述错误的是DA.癌比肉瘤多见B.肉瘤多发生于青年人C.癌的淋巴道转移比肉瘤的多见D.称瘤的都属良性E.恶性肿瘤多呈浸润性生长[答案解析] 癌是来源于上皮组织的恶性肿瘤,肉瘤是来源于间叶组织的恶性肿瘤。

恶性淋巴瘤的病理淋巴瘤是一种涉及淋巴组织的肿瘤,它可以分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤两大类。

其中,非霍奇金淋巴瘤中的恶性淋巴瘤是最常见和最具有侵袭性的类型之一。

恶性淋巴瘤起源于淋巴系统的恶性淋巴细胞,经常涉及到淋巴结、脾脏、骨髓和外周血液等多个器官。

本文将详细介绍恶性淋巴瘤的病理特征。

细胞起源和分类恶性淋巴瘤的细胞起源于已经恶性转化的淋巴细胞,它们在淋巴组织和外周血液中异常增殖和聚集形成肿瘤。

根据淋巴细胞的不同类型和特征,恶性淋巴瘤可以进一步分为多个亚型,包括: - B细胞淋巴瘤:约占恶性淋巴瘤的85%至90%,包括弥漫大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤、边缘区淋巴瘤等多个亚型。

- T细胞淋巴瘤:约占恶性淋巴瘤的10%至15%,包括周围T细胞淋巴瘤、外周T细胞淋巴瘤等多个亚型。

- 淋巴细胞前体淋巴瘤:恶性淋巴瘤的少见类型,通常发生在年轻人中。

病理特征组织学特征恶性淋巴瘤的组织学特征是确定其类型和分级的重要依据。

组织学检查可以通过显微镜观察和分析淋巴瘤细胞的外观和组织结构。

以下是恶性淋巴瘤常见的组织学特征:1.弥漫大B细胞淋巴瘤(Diffuse Large B-cell Lymphoma,DLBCL):DLBCL是最常见的恶性淋巴瘤类型之一,其特征是淋巴瘤细胞呈大细胞形态,核大而异型,胞浆丰富。

细胞排列呈弥漫性生长,缺乏明确的结构边界。

2.滤泡性淋巴瘤(Follicular Lymphoma,FL):FL是一种慢性进展型的B细胞淋巴瘤,其特征是淋巴瘤细胞聚集成滤泡样结构,形成瘤样滤泡。

淋巴瘤细胞呈圆形至椭圆形,核浓染,胞质较少。

3.边缘区淋巴瘤(Marginal Zone Lymphoma,MZL):MZL是一种低度侵袭性的B细胞淋巴瘤,其特征是淋巴瘤细胞聚集于边缘区滤泡周围。

淋巴瘤细胞呈小至中等大小,核浓染,胞质较少。

4.周围T细胞淋巴瘤(Peripheral T-cell Lymphoma,PTCL):PTCL是T细胞淋巴瘤的一种类型,其特征是淋巴瘤细胞呈多样化形态,核大小形态异质性明显,胞质丰富。

二、填空题1.骨折愈合的过程可分为血肿形成、纤维性骨痂形成、骨性骨痂形成、骨痂改建再塑四个阶段。

2.鳞状上皮化生最常见于支气管纤毛柱状上皮、胃黏膜上皮。

3.Mallory小体是指肝细胞玻璃样变时,胞质中细胞中间丝前角蛋白变性。

4.坏死的结局有溶解吸收、分离排出、机化与包裹、钙化。

5.常见的变性有细胞水肿、脂肪变、玻璃样变、淀粉样变、粘液样变。

6.常见病理性萎缩有压迫性萎缩、失用性萎缩、营养不良萎缩、去神经性萎缩、内分泌性萎缩五种。

7.机体的适应性改变有萎缩、增生、肥大、化生四种类型。

8.形态学上可将坏死分凝固性坏死、液化性坏死、纤维素性坏死、坏疽四种类型。

9.玻璃样变性有结缔组织玻璃样变、血管壁玻璃样变和细胞内玻璃样变三种。

10.按再生能力,可将人体组织或细胞分为稳定细胞、不稳定性细胞、永久性细胞三类。

11.苏丹Ⅲ染色可将脂滴染成橘红色。

12.水变性和脂变的原因常是缺氧、中毒、感染。

13.肉芽组织镜下主要由新生的毛细血管和增生的成纤维细胞构成。

14.水变性、脂肪变性最常见于心、肝、肾等脏器。

15.坏死细胞的细胞核改变有核固缩、核碎裂和核溶解。

16.再生能力最强的细胞有骨组织细胞、表皮细胞等.不能再生的细胞有骨骼肌,心肌,神经细胞。

再生力弱或不能再生的组织或细胞损伤后通过纤维结缔组织修复。

17.常见的细胞内变性有细胞水肿、脂肪变细胞内玻璃样变病理性色素沉着18.伤口愈合的过程是早期反应、伤口收缩、肉芽组织增生和瘢痕形成、表皮再生1.血栓形成的条件有心血管内皮细胞损伤血流状态改变血液凝固性增加。

2.淤血可造成的后果有淤血性水肿淤血性出血实质细胞萎缩变性坏死淤血性硬。

____静脉受压静脉腔阻塞心力衰竭___3.血栓可有白色血栓红色血栓混合血栓透明血栓四种类型。

4.出血性梗死的条件组织疏松严重淤血。

5.出血可分为破裂性出血漏出性出血两类。

6.栓塞类型有血栓栓塞脂肪栓塞气体栓塞羊水栓塞血栓栓塞等。

7.长骨骨折的病人可能发生脂肪栓塞。

第三节恶性淋巴瘤恶性淋巴瘤(malignant lymphoma)是原发于淋巴结和淋巴结外淋巴组织的恶性肿瘤。

在世界各地均不少见。

在我国,恶性淋巴瘤的发病率在各种恶性肿瘤中居第十一位。

但在儿童和青年中所占比例较高,是儿童最常见的恶性肿瘤之一。

根据瘤细胞的特点和瘤组织的结构成分,可将恶性淋巴瘤分为何杰金病(Hodgkin disease,HD)和非何杰金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma,NHL)两大类。

一、何杰金病何杰金病是恶性淋巴瘤的一个独特类型,与其他恶性淋巴瘤不同,具有以下特点:①病变往往从一个或一组淋巴结开始,逐渐由邻近的淋巴结向远处扩散。

原发于淋巴结外淋巴组织者较少。

②瘤组织成分多样,但都有一种独特的瘤巨细胞即Reed-Sternberg细胞。

瘤组织内并常有多数各种炎症细胞浸润。

本病在欧美各国发病率较同,是青年人中最常见的恶性肿瘤之一。

在我国发病率较低,大致占全部恶性淋巴瘤的10%~20%。

病理变化病变主要发生于淋巴结,以颈部淋巴结和锁骨上淋巴结最为常见,其次为纵隔、腹膜后、主动脉旁等淋巴结。

病变常从一个或一组淋巴结开始,很少开始即为多发性。

晚期可侵犯血管,累及脾、肝、骨髓和消化道等处。

肉眼观察,病变的淋巴结肿大,早期无粘连,可活动。

瘤组织浸润淋巴结包膜,并侵入邻近组织时则不易推动。

相邻的淋巴结常相互粘连,形成结节状巨大肿块。

切面灰白色呈鱼肉状,可见散在的黄色小坏死灶。

镜下,淋巴结的正常结构破坏消失,由瘤组织取代。

瘤组织内的细胞成分多样,有些是肿瘤成分,有些是非肿瘤成分。

瘤组织中有一种独特的多核瘤巨细胞,体积大,直径约15~45μm,椭圆形或不规则形;胞浆丰富,双色性或呈嗜酸性;核大,可为双核或多核,染色质常沿核膜聚集成堆,核膜厚。

核内有一大的嗜酸性核仁,直径约3~4μm,周围有一透明晕。

这种细胞称为Reed-Sternberg细胞(R-S细胞)。

双核的R-S细胞的两核并列,都有大的嗜酸性核仁,形似镜中之影故称镜影细胞(图11-1)。

这些双核和多核的R-S细胞是诊断HD的重要依据。

图11-1 何杰金病示镜影细胞×716何杰金病的肿瘤成分中除典型的R-S细胞外,还有一些肿瘤细胞,形态与R-S细胞相似,但只有一个核,内有大形核仁,称为何杰金细胞。

这种细胞可能是R-S细胞的变异型,不能作为诊断的依据。

此外,还有一些变异的R-S细胞常见于本病的某些特殊类型:①有些细胞体积较大,胞浆淡染,核大,常扭曲,呈折叠状或分叶状;核膜薄,染色质细,核仁小,可有多个小核仁。

这种细胞常见于淋巴细胞为主型何杰金病。

②陷窝细胞(lacunar cell)多见于结节硬化型何杰金病。

细胞体积大,胞浆丰富,染色淡或清亮透明,核大呈分叶状,常有多个小核仁。

用福尔马林固定的组织,细胞浆收缩与周围细胞之间形成透明的空隙,好似细胞位于陷窝内故称陷窝细胞(图11-2)。

③多形性或未分化型细胞,多见于淋巴细胞消减型何杰金病。

细胞体积大,大小形态多不规则;核大,形状不规则,核膜厚,染色质粗,常有明显的大形核仁,核分裂像多见,并常有多极核分裂。

图11-2 何杰金病示陷窝细胞×480除上述肿瘤细胞外,瘤组织间还有多数非肿瘤成分,包括淋巴细胞、浆细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和组织细胞等,数量多少不等。

除特征性的R-S细胞外必须同时伴有多样化的反应性非肿瘤性细胞背景,才能诊断为何杰金病。

瘤组织内的非肿瘤性成分主要是淋巴细胞,可反映机体的免疫状态。

淋巴细胞的多少与何杰金病的扩散和预后有密切关系。

关于R-S细胞的来源意见不一。

由于有些患者常有T细胞免疫功能缺陷,因而有人认为R-S细胞可能由T细胞恶变而来。

但是免疫标记和T 细胞受体(TCR)及免疫球蛋白(Ig)的基因重组分析结果不一。

有些R-S细胞具有T细胞标记,有些具有B细胞标记,另有些则表现单核巨噬细胞或指突状网状细胞标记。

因此R-S细胞的来源尚未肯定。

组织类型根据肿瘤组织内肿瘤细胞成分与非肿瘤细胞成分的不同比例,可将何杰金病分为4种组织类型。

1.淋巴细胞为主型(lymphocyte predominance type)淋巴结内有大量淋巴细胞和数量不等的组织细胞,呈弥漫性浸润或形成结节状。

嗜酸性粒细胞、中性粒细胞和浆细胞数量很少,没有坏死或纤维组织增生。

其间可见典型的R-S细胞,但数量很少,可见较多数有多个小核仁的变异型R-S细胞。

此型HD一般只累及一个或一组淋巴结。

病人一般无明显症状,预后良好。

2.混合细胞型(mixed cellularity type)此型是何杰金病中最多见的类型。

病变和预后都介于淋巴细胞为主型和淋巴细胞消减型之间,由多种细胞成分混合而成。

淋巴结结构消失,内有多数嗜酸性粒细胞、浆细胞、组织细胞、淋巴细胞和少量中性粒细胞浸润。

其间常有多数典型的R-S细胞,部分可有小坏死灶和少量纤维组织增生,一般不形成胶原纤维束。

3.淋巴细胞消减型(lymphocyte depletion type)本型的特点为淋巴细胞数量减少而R-S细胞或其变异型多形性细胞相对较多。

这种类型有两种不同的形态:①弥漫性纤维化,淋巴结内细胞少,主要由排列不规则的纤维组织和纤细的蛋白样物质替代。

其间有少数R-S细胞、组织细胞和淋巴细胞,并常有坏死灶;②网织型或肉瘤型,细胞丰富,由多数高度未分化的多形性细胞组成。

其间可见少数典型的R-S细胞。

瘤组织内常有坏死灶。

淋巴细胞消减型何杰金病多发生于年长者,进展快,是本病各型中预后最差的。

4.结节硬化型(nodular sclerosis type)此型特点为淋巴结瘤组织内有陷窝细胞和增生的纤维组织条索。

淋巴结内纤维组织增生,由增厚的包膜向内伸展,形成粗细不等的胶原纤维条索,将淋巴结分隔成许多大小不等的结节。

其中有多数陷窝细胞和多少不等的典型的R-S细胞。

此外,还可见较多淋巴细胞、组织细胞、嗜酸性粒细胞、浆细胞和中性粒细胞浸润,部分可有坏死。

本型为一特殊类型,多见于青年妇女,是何杰金病中唯一多见于女性的类型。

多发生于颈部,锁骨上和纵隔淋巴结,预后好。

上述组织类型在疾病过程中可以转化。

淋巴细胞为主型可转变为混合细胞型或淋巴细胞消减型。

混合细胞型可转变为淋巴细胞消减型。

结节硬化型一般不转变为其他类型。

何杰金病的组织类型与预后有密切关系,一般以淋巴细胞为主型预后最好,其次为结节硬化型和混合细胞型,淋巴细胞消减型预后最差。

何杰金病的分期何杰金病扩散时多由近及远。

根据病变范围可分为四期。

Ⅰ期:病变限于一个淋巴结或限于一个淋巴结外器官。

Ⅱ期:病变局限于膈的一侧。

单独累及2个以上的淋巴结区或同时直接蔓延至相邻的淋巴结外器官或组织。

Ⅲ期:膈两侧淋巴结都受累,可累及脾、并直接蔓延到邻近的淋巴结外器官。

Ⅳ期:肿瘤扩散至淋巴结外。

累及一个或多个淋巴结外器官或组织。

何杰金病的病变范围与预后有密切关系,病变范围越广,预后越差。

临床上常根据病变范围决定治疗方案。

临床病理联系本病的主要表现为无痛性淋巴结肿大。

早期多无明显症状,较晚期病变扩散,患者常有发热、盗汗、体重减轻、乏力、皮肤骚痒、贫血等全身症状,并常有免疫功能(主要是T细胞免疫功能)低下,容易并发感染,如疱疹病毒和隐球菌感染等。

感染和肿瘤广泛扩散是招致何杰金病患者死亡的重要原因。

近年来由于诊断和治疗方法的改进,本病的预后显著改善。

但是长期使用化疗和放射治疗的患者发生急性白血病和非何杰金淋巴瘤者增多。

二、非何杰金淋巴瘤非何杰金淋巴瘤(NHL,简称淋巴瘤)多发生于表浅淋巴结,以颈部淋巴结最多见,其次为腋下和腹股沟淋巴结,并可累及纵隔、肠系膜和腹膜后等深部淋巴结。

近1/3的淋巴瘤发生于淋巴结外的淋巴组织,如咽淋巴环、扁桃体、胃肠和皮肤等。

病变可从一个或一组淋巴结开始,逐渐侵犯其他淋巴结,也可开始即为多发性。

淋巴结和结外淋巴组织的淋巴瘤都有向其他淋巴结和全身其他组织和器官如脾、肝、骨髓等扩散的倾向。

有时淋巴瘤广泛播散,瘤细胞侵入血流,全身多数淋巴结和骨髓内都可有瘤细胞浸润,很难与白血病侵犯淋巴结相区别。

非何杰金淋巴瘤与何杰金病不同,瘤组织成分单一,以一种细胞类型为主。

故常根据瘤细胞的类型鉴别其来源,是NHL分类的基础。

分类非何杰金淋巴瘤的分类方法很多,但大多仍以Lukes-Collins淋巴瘤的免疫功能分类为基础。

因此本章重点介绍Lukes-Collins分类及其分类依据。

Lukes等将近代免疫学的观念和新技术应用于淋巴瘤的研究,提出了形态与功能结合以瘤细胞来源为基础的免疫功能分类,并将本瘤分为B细胞、T细胞和组织细胞型三大类及不同的亚型(表11-1)。

其中B 细胞淋巴瘤最多见,T细胞淋巴瘤次之,组织细胞淋巴瘤很少见。

恶性淋巴瘤是免疫系统的肿瘤。

淋巴细胞在分化、成熟和转化过程中的任何阶段都可能发生恶变,形成肿瘤。

淋巴细胞发育过程不同时期发生的肿瘤,在形态和免疫功能方面都与其相应的正常细胞相似。

因此,了解这些正常细胞发育分化过程中的形态和功能变化,有助于理解各型淋巴瘤的发生及其特点。

表11-1 非何杰金淋巴瘤Lukes-Collins分类淋巴细胞和髓样细胞在发育分化、成熟以及接受抗原刺激后转化的过程中,细胞内和细胞表面的分子结构发生一系列变化。

这些细胞在发育分化各不同时期的标记可用细胞化学,免疫组织化学,单克隆抗体技术,流式细胞仪技术及分子生物学技术等加以识别。

例如B细胞具有表面免疫球蛋白(SIg)。

前B细胞表面无SIg,但具有CD19(B4)和CD20(B1),这些是幼稚的B细胞最早出现的表面抗原。

同时前B细胞浆内先后出现μ重链基因重组和Ig轻链重组,可用分子生物学方法,如多聚酶链反应技术检测。

T细胞具有羊红细胞受体(CD2)可与羊红细胞形成E花环。

T细胞分化的各个阶段表现不同的表面抗原都可用特异性的单克隆抗体加以识别。

此外,应用分子生物学技术分析Ig及TCR基因对鉴别B细胞和T细胞及其克隆性提供了更为精确的方法。

组织细胞除表面抗原外还含有多种酶类如非特异性酯酶,α1-抗胰蛋白酶和溶菌酶等,可用组织化学和免疫组织化学方法显示。

成熟淋巴细胞在受抗原刺激后,转化为免疫母细胞和产生抗体的浆细胞的过程中,形态和功能也发生一系列变化。

Lukes等提出B细胞的转化过程在淋巴结的淋巴滤泡生发中心进行,大致可分为4个时期:①小核裂细胞,②大核裂细胞,③小无核裂细胞和④大无核裂细胞(图11-3)。

成熟的B细胞接受抗原信息后体积逐渐增大,细胞核表面出现沟状凹陷似裂隙称为小核裂细胞。

细胞继续增大,核较大,周围有少量胞浆,称为大核裂细胞。

以后核逐渐变为圆形或椭圆形,裂隙消失,核内出现核仁。

胸浆增多,胞浆内RNA含量和蛋白质合成增多,派若宁染色阳性,称为小无核裂细胞。

这时滤泡中心内可见多数核分裂像。