第五章 血液的组成与功能

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:2

选择题1 血细胞比容是指血细胞A 与血浆容积之比B 与血管容积之比C 与血细胞容积之比D 在血中所占的重量百分比E在血中所占的容积百分比2 人体体液中的蛋白质浓度是A 细胞内液〉组织液〉血浆B 血浆〉组织液〉细胞内液C血浆〉细胞内液〉组织液D细胞内液〉血浆〉组织液E组织液〉血浆〉细胞内液4 血浆胶体渗透压的形成主要决定于血浆中的A α 1 球蛋白Bα2球蛋白Cγ球蛋白D白蛋白E纤维蛋白原5 血浆晶体渗透压的形成主要决定于血浆中的A 各种正离子B 各种负离子C Na+和Cl-D氨基酸和尿素E葡萄糖和氨基酸6 60kg体重的正常成年人的血量为A 2.8-4.0LB 4.2-4.8LC 5.0-7.0LD 7.0-8.0LE 10-20L7 正常人的血浆渗透压约为A 200mmol/LB 250mmol/LC 300mmol/LD 350mmol/LE 400mmol/L8 正常人的血浆pH为A 6.8-7.0B 7.0±0.05C 7.2±0.05D 7.0-7.4E 7.4±0.059 决定血浆pH的缓冲对是A K2HPO4/KH2PO4B KHCO3/H2CO3C Na2HPO4/NaH2PO4D NaHCO3/H2CO3E 蛋白质钠盐/蛋白质12 低温储存较久的血液,血浆中哪种离子浓度升高?A Na+B Ca2+C K+D Cl-E HCO3-14 使血沉加快的主要因素是A 血浆中球蛋白,纤维蛋白原及胆固醇含量增多B红细胞成双凹碟形 C 红细胞内血红蛋白浓度降低D 血浆中蛋白质含量增高E 血浆中卵磷脂含量增高15 产生促红细胞生成素的主要部位是A 骨髓B 肝C 脾D 肾E 垂体16 促红细胞生成素的主要作用是促进A 多能造血干细胞进入细胞周期B 早期红系祖细胞增殖C 晚期红系祖细胞增殖,分化D 幼红细胞增殖与合成血红蛋白E 成熟红细胞释放入血17 可是血浆中促红细胞生成素浓度增高的有效刺激物是A 组织中O2的分压降低 B 血糖浓度升高 C 组织中O2的分压升高D 血糖浓度降低E 组织中CO2的分压升高18 合成血红蛋白的基本原料是A 铁和叶酸B 钴和维生素B12C蛋白质和内因子D 铁和蛋白质E 钴和蛋白质19 红细胞血管外破坏的主要部位是A 肝和骨髓B 脾和骨髓C 肝和肾D 脾和肾E 肾和骨髓20 红细胞的主要功能是A缓冲pH B 缓冲温度 C 运输激素D 运输铁E 运输O2和CO221 球形红细胞的特征是A 表面积小,变形能力增强,渗透脆性正常B 表面积和体积之比变小,变形能力减弱,渗透脆性增强C 表面积未变,变形能力正常,渗透脆性降低D 表面积增大,变形能力正常,渗透脆性增加E 表面积增大,变形能力增强,渗透脆性增加22 血浆和组织液各成分浓度的主要区别是A Cl-B HPO42-/H2PO4- C Na+ D Ca2+ E 蛋白质23 某人血量为70ml/kg体重,红细胞计数为5×1012/L,其循环血中红细胞每kg 体重每小时更新量是A.5×1012B.10×1012C.12×1010D. 8×1010E.8×10924 正常成年男性红细胞及血红蛋白高于女性,主要是由于A 男性活动量大,组织相对缺氧B 男性骨骼粗大,骨骼造血较多C 男性体重大D 男性雄激素多E 男性苏红细胞生成素多25 人血液中主要的吞噬细胞是A B淋巴细胞B T淋巴细胞C 嗜酸性粒细胞D 嗜碱性粒细胞E 中性粒细胞28 我国健康成年人安静时白细胞总数是A 500×109/LB (10-30)×109/LC (4-10)×109/LD (100-300)×109/LE (4-10)×1012/L29 中性粒细胞的主要功能是A 释放细胞毒素B 产生抗体C 参与生理性止血D 释放组胺E 吞噬异物30 某人白细胞总数为11×109/L,中性粒细胞为5×109/L,嗜酸性粒细胞占3×109/L,可见于A 急性化脓性炎症B 正常人C 血吸虫病D高原反应 E 婴儿31 嗜碱性粒细胞颗粒中含有A 肝素,组胺,嗜酸性粒细胞趋化因子和过敏性慢反应物质B 过氧化物酶和碱性蛋白质C 过氧化物酶和溶酶体酶D 前列腺素E和多集落刺激因子E 组胺酶,碱性蛋白溶酶体酶32 调节白细胞增和分化的主要物质是A 肾上腺素B 肾上腺皮质激素C 集落刺激因子D 调理素E 甲状腺激素33 促血小板生成素刺激的靶细胞主要是A 巨核系祖细胞B 粒系祖细胞C 红系祖细胞D 淋巴系祖细胞E 巨噬系祖细胞36 某成年人的Hb为120g/L,红细胞为3×1012/L,红细胞体积为100µm3, 此人可能是A 缺铁性贫血B 维生素B12缺乏C 高原居民D 急性化脓性感染E正常血象37 红细胞发生叠连后,红细胞A 表面积与容积的比值减少,于血浆的摩擦减小,使血沉加快B 表面积与容积的比值减少,于血浆的摩擦减小,使血沉减慢C 表面积与容积的比值减少,于血浆的摩擦增大,使血沉减慢D 表面积与容积的比值增加,于血浆的摩擦增大,使血沉加快E 表面积与容积的比值增加,于血浆的摩擦减小,使血沉加快39 正常情况下出血时间为A 0-0.5minB 1-3minC 5minD 6minE 10min40 血小板彼此粘着的现象称为血小板A 粘附B 聚集C 释放D 激活E 凝集41 血小板与非血小板表面的粘着现象称为血小板A 粘附B 聚集C 释放D 凝集E激活42 参与血小板粘附最主要的血小板膜蛋白质是A GPⅨB GPⅠbC GPⅡaD GPⅢaE GPⅣ43 抑制血小板聚集的物质是A TXA2B PGG2C PGH2D PGI2E 凝血酶44 引起血小板第二聚集时相的主要因素是A 血小板释放内源性ADP 血小板释放内源性PGI2与ATPC 血小板磷脂胶粒D受损伤阻止释放的ADP与TXA2E 受损伤阻止释放的ATP与TXA245 在生理止血中,血小板的磷脂酶A2激活,可导致血小板合成并释放A 血小板活化因子B ATPC TXA2D ADPE 凝血酶敏感蛋白(TM)46 血小板释放是指血小板内的A 致密体释放PF4,vWF的等物质B α-颗粒释放ATP,ADP,5-HT等物质C 溶酶体释放凝血因子D 致密体,α-颗粒,溶酶体各自释放不同的物质E囊泡释放活性物质47 目前认为致聚剂引起血小板聚集的可能机制是A 抑制血小板膜上的磷脂酶A2使血小板内血栓烷A2合成减少B 通过血小板膜上相应受体使cAMP减少,IP3,Ca2+,cGMP增加C 抑制血小板的磷酸二脂酶(PDE),使cGMP增加D 激活酪氨酸蛋白激酶系统E 与ADP代谢产物有关48 目前认为引起血小板释放的可能机制是A 血小板内Ca2+浓度增加及微管环状带和骨架的收缩B 血小板内Zn2+浓度增加C 血小板内cAMP浓度增加D 血小板内cGMP浓度减少E 血小板内IP浓度增加349 始动外源性凝血途径的凝血因子是A FⅢB FⅦaC FⅨD FⅪaE FⅫa50抑制血小板粘附的物质是A GPIbB vWF C纤维蛋白原 D Ca2+ E 蛋白激酶C抑制剂51 依赖维生素K的凝血因子共有的生化特征是分子中均含有A 谷氨酸B丙氨酸 C γ-羧基谷氨酸D 天冬氨酸Eγ-氨基丁酸52 在凝血因子中最不稳定的凝血因子是A FⅢ和FⅦB FⅤ和FⅧC FⅨ和FⅩD FⅪ和FⅫE PK和HK53 内源性和外源性凝血途径的共同途径始于A FⅤB FⅧC FⅨD FⅩE FⅪ54 凝血因子ⅡⅦ.Ⅸ.Ⅹ在肝内合成依赖于A 维生素AB 维生素C C 维生素D D 维生素E E 维生素K55 内源性和外源性凝血途径彼此相互联系是始于A FⅤB FⅧC FⅨD FⅩE FⅪ56 在凝血过程中最后起底物作用的因子是A FⅠB FⅡC FⅨD FⅩE FⅫ57 丙型血友病是由哪一凝血因子缺乏所致?A FⅤB FⅧC FⅨD FⅩE FⅪ58甲型血友病是由哪一凝血因子缺乏所致?A FⅦB FⅧC FⅩD FⅪE FⅫ59 乙型血友病是由哪一凝血因子缺乏所致?A FⅡB FⅣC FⅧD FⅨE FⅪ60 目前认为血友病中最主要的生理性抗性凝血物质是A 蛋白质CB 肝素C 抗凝血酶ⅢD蛋白质S E 组织因子途径抑制剂61 TFPI可与FⅩa结合的结构功能域是A K1B K2C K3D K1和K2E K2和K363 参与体内抗凝作用的肝素主要来自于A 肝细胞B 肥大细胞C 嗜酸性细胞D淋巴细胞E 巨核细胞64 体内TFPI主要来源于A 巨核细胞B 淋巴细胞C 小血管内皮细胞D 肥大细胞E 成纤维细胞65 实验中常用的枸橼酸钠的抗凝机制是A 抑制凝血酶的活性B 防止血小板激活C 中和酸性凝血因子D 螯合血浆中的Ca2+E 将强抗凝酶Ⅲ的作用66 纤溶酶的主要作用是A 水解FⅡa和FⅩa B水解FⅤ和FⅧ C 水解纤维蛋白原与纤维蛋白D 激活蛋白质C系统E 抑制激肽系统67 纤维蛋白降解产物的主要作用是A 促进凝血酶的活性B 抗凝血C 促进纤维蛋白单体聚合D 抑制血小板聚集E 抑制纤溶68 目前国际上公认的红细胞血型系统有A 15个B 23个C 25 个D 27个E 29个69 ABO血型系统凝集原特异性的决定簇是A 脂蛋白B 寡糖链C 糖原D 糖蛋白E 磷脂70 下列关于O型血的叙述,那一项是正确的?A O型血无任何凝集原B O型血无任何凝集素C O型血含H凝集原D O型血含抗H凝集素E O型含血A,B凝集原与抗H凝集素71某人的红细胞与B型血的血清发生凝集,而其血清与B型血的红细胞不凝集,此人的血型可能是A A1型B A2型C B型D AB型E O型72 某人血型表现型为B型,其基因型应是A AA,AOB BB,BOC ABD AB,BOE OO73 某人血浆中含有抗A,抗B凝集素,则该人的血型可能是A A1型B B型C AB型D A2B型E O型74 ABO血型系统中,天然抗体的本质一般是A IgAB IgDC IgED IgGE IgM75 ABO血型系统中(含A2和A2B型)有几种遗传型?A 4种B 6种C 9种D 10种E 18种76 Rh血型系统中抗原性最强的抗原是A C抗原B c抗原C D抗原D d抗原E E抗原77 Rh血型系统中,免疫性抗体的本质一般是A IgAB IgDC IgED IgGE IgM78 白细胞上最强的共同抗原是A A抗原B B抗原C D抗原D H抗原E HLA抗原79 某人失血后输入A型血和AB型各100ml均未发生凝集溶血反应,该失血者的血型可能是A A1型B A2型C B型D A1B型E O型80 需要紧急输血时主要考虑不发生凝集反应的是供血者的A 红细胞与受血者的血清相混合B 血清与受血者的血清混合C 红细胞与受血者的红细胞混合D血清与受血者的红细胞混合E 红细胞与标准血清相混合问答题1 简述血浆蛋白的种类及其生理作用。

第五章血液的组成与功能

一、名词解释

1.等渗溶液:以人体血浆的正常渗透压为标准,与此渗透压相等的溶液。

0.9% NaCl称为

生理盐水. 低渗溶液高渗溶液

2.等张溶液:能够使悬浮于其中的红细胞保持正常的形态和大小的溶液.等张溶液是由不能

自由通过细胞膜的溶质所形成的等渗溶液。

3.造血过程(hemopoiesis)及调节:造血过程也就是各类造血细胞发育和成熟的过程。

4.纤维蛋白溶解(fibrinolysis),简称纤溶:纤维蛋白被分解液化的过程。

5.血型(blood group)通常是指红细胞膜上特异性抗原的类型

6.凝集(agglutination) ----将血型不相容的血滴在玻片上混合,其中RBC聚集成簇的现象(抗

原抗体反应)。

7.凝集素(agglutinin)---能与凝集原起反应的特异抗体。

主要由γ球蛋白组成,存在于血浆中。

8.循环:指各种体液(如血液、淋巴液)不停地流动和相互交换的过程。

9.循环系统: 进行血液循环的动力和管道系统,由心血管系统和淋巴系统组成。

10.渗透脆性:临床上以0.45% NaCl到0.3% NaCl溶液为正常人红细胞的脆性

范围

二、大题

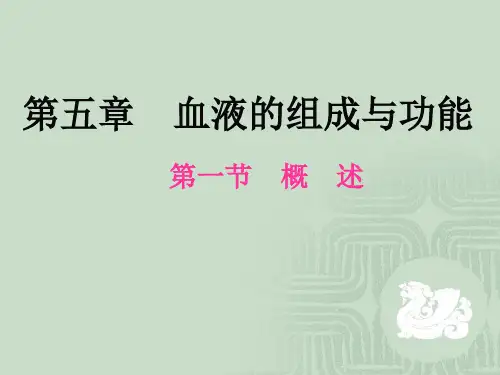

1.血液功能概述:①运输功能②缓冲功能③参与体温的维持④免疫防御功能⑤生理止血

2.血浆蛋白的功能:①形成血浆胶体渗透压②运输作用③免疫作用④参与生理止血和纤维蛋白溶解过程

3.白细胞的生理功能:

中性粒细胞:吞噬

嗜酸性粒细胞:过敏反应

嗜碱性粒细胞:肝素、组织胺和过敏性慢反应物质(肥大细胞)

单核细胞:(巨噬细胞,macrophage) ,吞噬和消化致病物,如病毒、疟原虫和细菌特异免疫应答的诱导和调节,合成和释放多种细胞因子

淋巴细胞:T淋巴细胞,细胞免疫B淋巴细胞,体疫免疫

4.血小板的生理功能

①维持血管内皮的完整性

②参与血液凝固:局部凝血因子浓集,血小板磷脂表面(PF3)、抗肝素因子(PF4)、纤维蛋白原激活因子(PF2)

③促进生理性止血

5.生理性止血过程血管收缩,血小板血栓形成, 血液凝固.

6.纤溶系统组成:

纤维蛋白溶解酶原(plasminogen),简称纤溶酶原,又称血浆素原

纤溶酶(plasmin),又称血浆素

纤溶酶原激活物与纤溶抑制物

两个基本阶段:纤溶酶原的激活,纤维蛋白/纤维蛋白原的降解。

7.血液凝固过程的调节

①血管内皮的抗凝作用

②纤维蛋白的吸附、血流的稀释及单核巨噬细胞的吞噬作用

③生理性抗凝物质:丝氨酸蛋白酶抑制物,肝素,蛋白质C系统,组织因子途径抑制物

8.循环系统的功能: 不断地将O2、营养物质和激素等运送到全身各组织器官,并将各器官、组织所产生的CO2和其它代谢产物带到排泄器官排出体外,以保证机体物质代谢和生理功能的正常进行。

9.淋巴循环功能:回收蛋白质及运输营养物质,消除组织中的红细胞、细菌、异物功能。

10.脾脏功能:造血、破血和储血的器官

11.血液凝固过程:①凝血酶原酶复合物的形成:内源性凝血途径(指参与凝血的因子全部来自血液)和外源性凝血途径(由来自于血液之外的组织因子与血液接触而启动的凝血过程)

②凝血酶的生成。

凝血酶原在凝血酶复合物中Xa因子的作用下激活为凝血酶。

③纤维蛋白的生成。

纤维蛋白原在凝血酶的作用下转变为纤维蛋白单体。