侗族文化历史

- 格式:pptx

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:15

广西侗族传统文化与当代民族发展一、本文概述广西侗族,作为中国众多民族中的一员,拥有着自己独特的传统文化和历史背景。

这些文化元素不仅丰富了中华民族的文化宝库,也为侗族人民的生活和社会发展提供了强大的精神支撑。

本文旨在深入探讨广西侗族传统文化的内涵与特点,以及这些传统文化如何与当代民族发展相结合,共同推动侗族社会的进步与发展。

我们将首先回顾广西侗族的历史渊源,梳理其传统文化的发展历程。

在此基础上,我们将重点分析侗族的语言、文字、服饰、建筑、歌舞、节庆等文化表现形式,揭示其独特的文化魅力和价值。

同时,我们还将关注侗族传统文化在当代社会中的传承与创新,探讨如何在保持传统文化精髓的基础上,实现与现代社会发展的有机结合。

本文还将对广西侗族传统文化在当代民族发展中的作用进行深入剖析。

我们将从经济、教育、科技、旅游等多个角度,分析传统文化如何成为推动侗族地区经济社会发展的重要力量。

我们还将关注传统文化在促进民族团结、增强民族自信、提升民族文化软实力等方面的积极作用,为侗族社会的全面进步提供有力支撑。

本文将全面展现广西侗族传统文化的丰富内涵与当代价值,为推动侗族民族文化的传承与发展,促进侗族社会的和谐与进步提供有益参考。

二、广西侗族传统文化概述广西侗族,作为中华民族大家庭中的一员,拥有着自己独特且丰富多彩的传统文化。

这些文化不仅体现在侗族人民的日常生活中,也深深地烙印在他们的历史、艺术、信仰和社会组织等各个方面。

在语言方面,侗族有着自己的语言——侗语,它是侗族人民交流的主要工具,也是侗族文化传承的重要载体。

侗语属于汉藏语系壮侗语族侗水语支,有着自己独特的语音、词汇和语法结构。

在艺术方面,侗族文化表现出极高的艺术价值和审美追求。

侗族的鼓楼、风雨桥等建筑艺术,以其独特的造型和精湛的工艺,展现了侗族人民的智慧和才华。

侗族的音乐、舞蹈和戏曲等表演艺术,以其优美的旋律、动人的节奏和深情的表演,深深地打动了人们的心灵。

侗族的刺绣、银饰等手工艺品,以其精美的工艺和独特的风格,成为了侗族文化的重要象征。

侗族文化的魅力及其主要内容侗族是中国特有的少数民族之一,分布于湘、黔、桂三省区,是一个有着悠久历史和丰富文化的民族。

侗族的文化有着独特的魅力,深深地吸引着世人的目光。

本文将介绍侗族文化的主要内容及其魅力。

一、侗族的历史侗族的历史可以追溯到公元前1000年左右。

侗族先民在长江、湘江、沅江和浙江的流域内繁衍生息,并逐渐形成了自己的文化与传统。

在各朝代的历史中,侗族曾经拥有过自己的国家和政权,如侗汉国、苗侗国等。

而在明代时期,侗族地区归属于湖南的宜章府和安化县。

清代,侗族分布在湖南、贵州、广西、江西、四川等省,是中国西南地区人口众多的少数民族之一。

1949年,随着中华人民共和国的成立,侗族地区得到了更多的政治、经济和文化上的关注和扶持。

二、侗族的语言侗语是侗族的母语,属于汉藏语系壮侗语族,与壮语相近。

侗语一般使用拉丁字母拼写,有8音调和丰富的语法规则,是一种充满韵味的语言。

在侗语中,文字和音乐是相融合的,音乐可以传递文字所不能表达的信息,体现了侗族对音乐的深厚热爱。

三、侗族的习俗侗族有着浓郁的宗教色彩,信仰天地之神和祖宗之灵。

侗族崇尚自然,对山水、天气等自然现象有着深刻的感悟和崇敬。

侗族还有许多有趣的习俗,如踩鼓荡锣、边阔歌、布边戏等,它们体现了侗族的民间艺术和文化特色。

在侗族的传统婚礼中,要有布依族的媒人为其牵线搭桥,新人需要破解一个机关门,才能进入洞房。

洞房里还要进行“撞门”和“压床板”的仪式,寓意幸福美满。

四、侗族的美食侗族的饮食文化非常丰富,具有鲜明的地域特色。

在侗族的日常饮食中,以米、面、豆类为主食,同时也有许多独特美食,如酸汤鱼、腐竹煲、黄米糕等。

其中,酸汤鱼是侗族非常著名的一道菜肴,其酸味适口,肉质鲜美。

黄米糕则是侗族的传统美食,口感软糯,入口即化,深受人们喜爱。

五、侗族的服饰侗族的服饰具有浓郁的民族特色,因地区和时代的差异可以分为苗寨侗、水上侗、山上侗等不同类型。

侗族日常穿着,男性一般着长衫、裤子和头巾等,女性则穿着长裙、蒲包、肚兜等。

侗族文化特点简介王成侗族很久以前就劳动生息在这块土地上,在长期的历史发展过程中融合了从外地迁来的其他民族成份,接受了侗族文化,形成的人们共同体。

古歌有说,上古之后,侗族从黄河上游下到长江上游,一路下至中下游以南地区,再下南越(骆越),转到现在的居住地,整个迁徙路程呈S型,从近古时期开始,侗族就在这块土地繁衍生息。

从人类学角度看,中国地域内最早的元谋人在云南一带,现今侗族地区是高原与平原的丘陵过渡地带,长江以南的丘陵地带盛产各种动植物,境内河流密布,土壤肥沃,易守难攻,是比较天然的适合人类居住的地带。

侗族文化正是在这样特定的地理和历史条件下产生的文明形态。

侗族文化简要来说有以下几个方面:一、信仰信仰是文化的精髓要义,侗族人的首要信仰是萨,侗族人民认为萨创立了世界、抚育了人类,萨天巴是创世女神元羲、战护之神炬羲、教引之神恩羲三神神职的统一,侗族人要建立村寨,先请萨神,萨神在侗族人心中占据最重要分量;侗族信仰太阳,认为太阳是世间万物生长的源泉,赋予温暖和阳光,并作为驱邪之神,民间巫师有使用太阳决起意来助阵施法;侗族人在对自然界的观察中,认为雷是最富有力量的,惩恶扬善,侗族人祭拜雷神,希望得到雷神的护佑,赶击邪恶,风调雨顺,侗族的巫师会在每年开春第一次天雷响起之时,举行祭拜仪式,迎接雷神,获取雷神的能量;鸟神是与人类同环境生长、是人类安宁有序、生产丰收的守护之神,侗族人自称为鸟图腾的后人,鸟神赐予人类更多地面禽类,赐予安详,保护侗族村寨的安宁;侗族人相信万物有灵,崇拜多神,无论是山川河流、古树巨石都视为有神灵之物,都是崇拜的对象。

从人类学的角度看,古代文化现象的出现和“万物有灵”是有关的,先是“万物有灵”,然后是“趋利避害”,崇拜友善的、守护自己的生灵,祭之为神,通过神人契约的作用,借助群人拥护的“神”的符号力量,驱除为恶的力量,其体系构成了文化诞生和存在的首要精神。

二、饮食侗族人的饮食特点可以概括为6个内容:酸、腊、拌、配酸、地料、取材。

侗族历史文化知识侗族是中国的一个少数民族,分布在贵州、湖南、广西等地。

侗族历史悠久,文化底蕴深厚,下面将为大家介绍一些关于侗族历史和文化的知识。

侗族的历史可以追溯到公元前2000多年的夏朝时期。

侗族的祖先是古代夏朝的一支部落,经过多次迁徙和融合,形成了现在的侗族。

侗族人民在长期的生产生活中逐渐形成了自己独特的历史文化。

侗族的文化特点丰富多样。

侗族的语言属于汉藏语系侗台语族,拥有独特的语言体系和语法结构。

侗族的文字传统上主要使用楚辞和楚文两种文字,现在多数侗族人民已经掌握了汉字。

侗族的文学艺术形式丰富多样,有民歌、舞蹈、乐器演奏等。

侗族的民歌通常表达了人民的生活、劳动和情感,具有浓厚的地方特色。

侗族的传统建筑也是其独特的文化表现。

侗族的木楼是侗族人民居住的主要建筑形式。

侗族木楼结构复杂,采用传统的木工技术建造而成,具有很高的实用价值和艺术价值。

侗族木楼的外观造型精美,内部装饰富丽堂皇,展示了侗族人民的智慧和审美能力。

侗族的节日也是其文化的重要组成部分。

侗族人民有许多传统的节日,如侗族年、芦笙节、板凳节等。

这些节日通常与农耕生产和祭祀活动有关,是侗族人民传承和弘扬民族文化的重要方式。

在节日期间,侗族人民会举行各种庆祝活动,如舞蹈表演、音乐演奏、民俗游戏等,场面热闹非凡。

侗族的饮食文化也有其独特之处。

侗族人民主要以稻米为主食,吃米饭、米粥等。

侗族的传统菜肴口味独特,做法独到,如酸笋炒肉、酸笋炖鱼、炒猪肉等。

侗族还有一种特色的美食——酸肉粉,深受当地人民的喜爱。

侗族的服饰也是其独特的文化表现。

侗族男女在日常生活中都有自己的传统服饰。

侗族男子通常穿着黑色的长衫,配上白色的长裤和蓝色的披肩。

侗族女子则穿着五颜六色的长衫和裙子,头戴花冠,身上佩戴各种饰品。

以上是对侗族历史文化知识的简要介绍。

侗族以其独特的历史和文化而闻名于世,这些历史文化是侗族人民智慧的结晶,也是中华民族宝贵的文化遗产。

我们应该加强对侗族历史文化的研究和传承,使其得以永久保存下去。

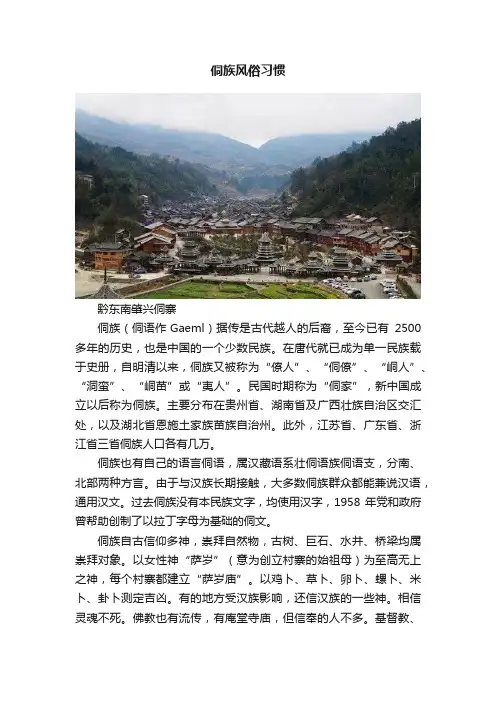

侗族风俗习惯黔东南肇兴侗寨侗族(侗语作 Gaeml)据传是古代越人的后裔,至今已有2500多年的历史,也是中国的一个少数民族。

在唐代就已成为单一民族载于史册,自明清以来,侗族又被称为“僚人”、“侗僚”、“峒人”、“洞蛮”、“峒苗”或“夷人”。

民国时期称为“侗家”,新中国成立以后称为侗族。

主要分布在贵州省、湖南省及广西壮族自治区交汇处,以及湖北省恩施土家族苗族自治州。

此外,江苏省、广东省、浙江省三省侗族人口各有几万。

侗族也有自己的语言侗语,属汉藏语系壮侗语族侗语支,分南、北部两种方言。

由于与汉族长期接触,大多数侗族群众都能兼说汉语,通用汉文。

过去侗族没有本民族文字,均使用汉字,1958年党和政府曾帮助创制了以拉丁字母为基础的侗文。

侗族自古信仰多神,崇拜自然物,古树、巨石、水井、桥梁均属崇拜对象。

以女性神“萨岁”(意为创立村寨的始祖母)为至高无上之神,每个村寨都建立“萨岁庙”。

以鸡卜、草卜、卵卜、螺卜、米卜、卦卜测定吉凶。

有的地方受汉族影响,还信汉族的一些神。

相信灵魂不死。

佛教也有流传,有庵堂寺庙,但信奉的人不多。

基督教、天主教也曾传入,但信奉者也不多。

黔东南肇兴侗寨鼓楼侗族的村落依山傍水,聚族而居,大寨三、四百户,小寨三、五十户,极少单家独户。

以南部地区最富有特色。

村头寨尾多蓄有古树,溪流上横跨“风雨桥”(俗称花桥),寨中鱼塘四布。

按族姓聚居,鼓楼耸立其间。

住“干栏”房,楼上住人,楼下关养牲畜和堆置杂物。

鼓楼是侗族人民希望和精神的寄托,也是全寨政治、文化、娱乐和社交的中心。

一是侗寨的标志;二是侗族族姓的标志(如肇兴五个房族五座鼓楼);三是侗族群众休闲的场所;四是年轻人社交的场合;五是接待客人的地方;六是集会议事的重地;七是传递信息或报警的工具(登楼击鼓)。

三江县侗族风雨桥(俗称花桥)之程阳桥凡是侗寨,必有鼓楼。

据侗族老人的介绍,鼓楼被喻为侗寨的“遮荫树”,如果寨子里没有了“遮荫树”,寨子就没有凝聚力,就不会发达兴旺。

侗族文化的传承与发展侗族是中国的一个少数民族,其悠久的历史以及独特的文化和传统一直以来都是人们所关注和探究的对象。

本文将从侗族文化的背景、传承情况以及发展前景三个方面进行探讨。

一、侗族文化背景侗族是中国南方的一个少数民族,分布在贵州、湖南、广东、江西、云南等多个省份,其文化历史可以追溯至公元前五世纪。

侗族文化在历经多个朝代的变迁和影响后,形成了独特的文化特色和文化体系。

传承至今的侗族文化有着人民群众深厚的感情基础和强烈的文化认同感,成为了现代社会中不可或缺的一部分。

二、侗族文化传承情况侗族文化的传承和发展是侗族群众一直以来所关注和探索的问题。

侗族文化的保护、传承和发展是各级政府和社会团体高度重视的事项之一。

目前,侗族文化在传承上既有积极发展的情况,也有面临挑战和困难的情况。

一方面,政府在加强侗族文化保护、传承方面投入了大量的人力、物力和财力,并制定了一系列保护政策和措施。

侗族群众也在继承和传承侗族文化方面作出了积极的努力,包括传统歌舞、习俗和语言等方面。

但是,另一方面,现代社会的快速变化和社会文化冲击,对传统的侗族文化和传统观念造成了一定的影响和破坏。

同时,城市化和经济发展对农村地区的影响使传统的侗族文化没有得到充分的发扬和传承。

三、侗族文化发展前景侗族文化在现代社会中的发展前景取决于侗族群众的努力和社会各方的支持。

政府应继续制定并放实侗族文化保护和传承的政策和措施,加强侗族文化的记录和研究,创建并完善涉及侗族文化的博物馆和展览馆等文化机构。

同时,城市和乡村之间的文化交流和互动也应得到更多的支持,才能更好地推动侗族文化的发展和传承。

总之,侗族文化作为中国的一种文化宝藏,必须得到高度重视。

只有保护、传承和发展好侗族文化,才能更好地促进各民族之间的交流和兼容,并推动中国文化的多元发展。

侗族的简要历史侗族总人口为3495993人(2020年),主要分布在贵州省东南,湖南省新晃侗族自治县、会同县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县,广西三江侗族自治县、龙胜,湖北省恩施等地。

其中,黔东南苗族侗族自治州是我国侗族最大的聚居地。

侗族地区在我国云贵高原的东端,地势西北高东南低,海拔在500米至1000米之间。

境内青山迭嶂,碧水萦回,既有激流险滩,又有清溪幽谷,既有高山峻岭,也有低丘平坝,土壤肥沃。

气候温暖,霜期短,年均气温在15℃左右,年均降雨量1200毫米。

侗族人民有自己语言,但没有文字,分南北方言区。

北部方言区和汉族人民交往密切,语言中吸收汉语词汇和使用汉语语法形式较为普遍;南部方言则保持古老面貌,元音分长短,有一套完整的促声韵。

南北方言语法规则基本一致,不同方言区的人们经过一段时间的交往就能通话。

1956年,中国科学院少数民族语言调查第一工作队正式着手侗族文字的设计工作。

1958年在贵阳召开侗族语言文字讨论会,通过了侗文方案。

侗族人民第一次有了本民族的文字。

新创制的侗文是拉丁字母拼音文字,以南部方言为基础,以车江话语音为标准。

侗族历史源头,史学界主要有四种观点:一种认为侗族是土著民族,自古以来就在这块土地上;第二种则是从南部方言区侗族流传的“祖公上河”迁徙歌谣,推测侗族是从都柳江下游梧州一带沿河而上迁徙到了现在居住地;第三种认为,侗族是由长江下游温州一带,经过洞庭湖,沿着沅江迁徙而来,他们的理由是北部方言区侗族中由“祖公进寨”的传说;第四种认为,侗族的主体成份是土著,在历史发展中融合了外地其他民族,最终发展成了现在的侗族。

侗族聚居地,在春秋战国时,属于楚国商於之地,秦时属于黔中郡和桂林郡,汉朝属武陵郡和郁林郡。

魏晋南北朝至隋朝时期则被称为“五溪之地”。

侗族形成单一民族时,就是在隋唐时期。

到了唐朝,侗族酋长、首领归附中央王朝,唐朝在“峒区”设立州郡,任命当地首领为刺史。

侗族历史沿革侗族历史沿革侗族先民在先秦以前的文献中被称为“黔首”。

秦始皇统一中国,在“黔”的地方设立了黔中郡。

唐宋时代,“黔”的名称演变为“峒”或“峝”,“黔首”也演变成为“溪峒之民”或“峒民”。

唐宋时期,中央王朝在“峒区”设立羁縻政权,委任土官,称为“羁縻州峒”。

《桂海虞衡志》记载:“羁縻州峒,自唐以来内附。

分析其种落,大者为州,小者为县,又小者为峒。

”《炎徼纪闻》记载:“聚而成村者为峒,其酋长曰峒官。

”羁縻州一般辖有若干“洞”。

至今侗族地区不少村寨仍保留“洞”的名称,如黎平、从江的肇洞、顿洞、贯洞一带叫“六洞”,岩洞、曹滴洞一带叫“九洞”,黎平的潭洞、特洞一带叫“八洞”,三江、龙胜、锦屏、天柱、新晃等县的不少侗寨也叫做“洞”。

侗族这一族名的来历与“溪峒”之名有密切的关系。

侗族的自称最早见于宋代的史籍,用反切的方法记为“仡伶”或“仡览”。

《宋史?西南溪洞诸蛮》载:“乾道七年(1171年),靖州有仡伶杨姓,沅州生界有仡伶副峒官吴自由”。

南宋陆游《老学庵笔记》卷四:“在辰、沅、靖州之地,有仡伶、仡览”。

辰、沅、靖州之地就是今天的新晃、芷江、玉屏、天柱、三穗、靖县、会同一带,正是侗族聚居区的中心地带。

这证明侗族先民居住该地已有1000多年的历史,在唐代就已成为单一民族载于史册。

明清以来,侗族被称为“僚人”、“侗僚”、“峒人”、“洞蛮”、“峒苗”或泛称为“苗”或“夷人”。

民国时期称为“侗家”,新中国成立以后称为侗族。

对于侗族的历史源流,史学界有不同的看法。

主要观点有四种:一种认为侗族是土著民族,自古以来就劳动生息在这块土地上,是在这块土地上形成的人们共同体;第二种认为,侗族是从都柳江下游的梧州一带溯河而上迁徙到今日侗乡的,因为南部方言的侗族中都流传有“祖公上河”的迁徙歌谣;第三种认为,侗族是从长江下游的温州一带经过洞庭湖沿沅江迁徙来的,因为北部方言的侗族中流传的“祖公进寨”歌有这样的传说;第四种认为,侗族的主体成份是土著,在长期的历史发展过程中融合了从外地迁来的其他民族成份。

关于侗族的族源和迁徙问题,长期以来有不少专家、学者进行了论证,并取得了不少成果,现归纳起来有以下几种意见。

早在明代,邝露在其所撰的《赤雅》一书峒人(侗人)条中说:“峒(侗)亦僚类。

” 清代顾炎武《天下郡国利病书》云:“峒(侗)僚者,岭表溪峒之民,古称山越刘锡蕃在《岭表纪蛮》一书中写道:“狪(侗)人其移殖中华,较汉人之本族为早。

祖母,本地汉话又称为奶奶,侗族称之为“萨” 。

人信奉祖母神,是侗族原始信仰的重要内容。

侗族地区,特别是侗族南部地区,每个侗寨,一般都建有专门供奉祖母神的屋宇,有特定的祭祀仪式和专门的管理办法。

(一)萨屋和安萨仪式萨屋即祖母神的屋宇,侗族称为yanc sax。

它回然不同于一般的寺庙和神字,但萨多屋的形式也因地区而异。

在传统文化较深厚的侗族腹地,较正规的萨屋,一般约有1丈高,占地方丈左右,呈八面体砖屋,没有楼,屋顶周围盖瓦,中间空着露天。

屋内既无神龛,亦无偶像神牌之类。

只是屋的中心处,用鹅卵石砌成约3尺高、2~3尺直径的圆柱形石土台。

台上栽有一棵千年矮或常青树。

屋前或近旁一般设有供群众娱乐用的广场(sagxsax)即祖母广场。

在贵州省的黎平、榕江、从江等县侗乡的萨屋一般都如此。

楚辞时期的侗族要探讨古老侗族文化的贡献,还得从侗族的悠久历史谈起。

侗族史家们已基本认定,侗族在古代属越,是越人的一支。

“越”在当时是我国长江下游以南的古老族群。

《史记·越王勾践·世家·索隐》说:“越在蛮夷,少康之后,地远国小。

春秋之初,未通上国,国史既微,略无世系”。

在贵州、湖南、广西三省毗邻地区,拥有一百四十多万人口的侗族,有一项传统体育活动,叫作抢花炮。

花炮节一年一度,但各地时间不同。

农历三月三是广西三江侗族自治县的富禄镇、古宜镇,贵州省的黎平县和从江县,湖南省的通道县等地的花炮节。

其中以富禄镇的花炮节最为隆重,每年三月三,黔、湘、桂毗邻地区的侗、茁、瑶、壮、汉等几个兄弟民族同胞,纷纷前来富禄镇参加抢花炮活动。

侗族文化的魅力及其主要内容1. 引言1.1 侗族文化的定义侗族文化是指侗族人民所创造的具有独特文化特色和传统的文化体系。

侗族是中国的一个少数民族,主要分布在广西、湖南、贵州等省份。

侗族文化包括语言文字、宗教信仰、传统习俗、艺术表现等方面,是侗族人民几千年来生活、生产和传承的历史积淀。

侗族文化展现了侗族人民的智慧和创造力,体现了他们对自然环境和社会生活的独特理解和表达。

侗族文化作为中国传统文化的重要组成部分,具有丰富多彩的内容和独特魅力,对丰富和弘扬中国文化传统具有重要意义。

侗族文化不仅是侗族人民的精神家园,也是中国文化的宝贵资源,值得我们倍加珍惜和传承。

1.2 侗族文化的重要性侗族文化的重要性体现在多个方面。

侗族文化作为中国传统文化的重要组成部分,具有深厚的历史积淀和独特的民族特色,对于维护和传承中华民族的文化传统具有重要意义。

侗族文化的传统习俗、艺术表现、宗教信仰等方面包含丰富的文化内涵,对于丰富中国文化的多样性,促进民族民间文化交流具有重要作用。

侗族文化在当代社会的传承与发展,能够促进民族团结、文化交流,增强民族认同感和凝聚力。

侗族文化的重要性不仅体现在对中国传统文化的继承和弘扬,更在于其对于促进文化多样性、民族团结和社会和谐的积极作用。

保护和传承侗族文化,对于推动中国传统文化的发展,促进各民族文化共融共进,具有深远的意义和重要价值。

2. 正文2.1 侗族文化的历史侗族是中国的一个少数民族,他们有着悠久的历史和独特的文化。

侗族的历史可以追溯到上古时代,据考古学家的研究,侗族的祖先最早是从黄河流域迁徙至岭南地区的。

在史书上,侗族最早的记载可以追溯到西周时期,当时侗族居住在湘江、沅江以及珠江流域一带。

后来侗族逐渐形成了稳定的社会组织和文化传统,开始发展出自己的语言、文字、宗教信仰和生产方式。

在秦汉时期,侗族被汉族政权纳入统一体系,但他们仍然保留了自己的独特特色。

隋唐时期,侗族逐渐走向繁荣,开始建立起了繁盛的政治和经济体系。

侗族文化侗族就是我国少数民族中重要得一员,据历史考证,形成于唐宋时期。

迄今已有1300多年得历史,侗族在这一千多年得发展中,通过民族自身得实践、创造与提高与来自汉等兄弟民族文化得交流、感染、融合而形成了独具特色得侗族文化。

侗族主要分布在贵州省得天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、剑河、三穗、镇远、铜仁、江口等县(市)与玉屏侗族自治县,湖南省得通道、新晃、芷江、靖州等侗族自治县及绥宁、会同、黔阳等县,广西壮族自治区得三江、龙胜、融水、罗城、环江等自治县。

此外湖北省得恩施、宣恩、咸丰等县(市)还有数万人。

侗族有自己得语言,属汉藏语系壮侗语侗水语支。

原无民族文字,20世纪50年代创制了侗文。

现在大部分通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

以生产鱼粳稻为主,善用稻田养鱼。

林业以产杉木著称。

侗族有自己得语言,多通汉语。

原无文字,1958年设计了以拉丁字母形式得拼音文字。

有自己得民间戏曲——侗戏。

侗族得箫与笛就是中国传统得乐器之一。

侗族还以建筑艺术见长。

每个寨子都有造型别致得木楼。

这种不用一钉一铆得木结构建筑吸收了中国古代亭台、楼阁建筑得部分精髓。

侗族----历史侗族来源于秦汉时期得“骆越”(“百越”中得一支)。

古代侗族先民原来居住在广西梧州一带,后来一部分向东移动到贵州、湖南一带;另一部分移至广西定居下来。

12-13世纪,江南一些汉族人因战乱而迁到侗族地区;14世纪,从江西迁移来大批得汉族农民;14世纪末,又在侗族地区屯军,军人多为江西籍得汉族人。

以上这些移民与屯军,以后有大部分融合到侗族中。

侗族----习俗侗族家里来了贵客,通常要拿出最好得苦酒与腌制多年得酸鱼、酸肉及各种酸菜进行款待,因而有“苦酒酸茶”待贵客之说。

侗族民间用鸡、鸭待客时,首先主人要把鸡头、鸭头或鸡爪、鸭蹼敬给客人。

客人应双手接过,或转敬给席上得长者,以表示主客之间互相尊重,以诚相待。

到侗族家里做客,食用腌鱼时,主人将一堆酸鱼块放入客人碗中,但客人最好不要吃光,留1、2块,以表示“有吃有余”。

贵州特色历史文化贵州是中国西南地区的一个省份,拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。

它位于云南、四川、湖南、重庆等省市的交汇处,是中国山地区的重要部分。

以下是贵州特色历史文化的一些介绍:1. 侗族文化贵州是侗族聚居地,侗族是贵州省的主要民族之一。

侗族人口约占全省总人口的15%。

侗族文化是贵州的重要特色之一,它包括侗族的语言、风俗、习惯和宗教信仰等方面。

侗族文化历史悠久,有着丰富的传统文化和艺术表现形式,这些表现形式还经常用于重要节日和庆典活动。

2. 风景名胜区贵州省是中国西南地区的风景名胜区之一,拥有许多著名的自然和人文景观。

这些景观包括黔东南三江侗族风景名胜区、贵州荔波天生桥、九龙洞风景区、贵阳花溪公园等。

这些景观体现了贵州省的自然美和人文景观的丰富多样性,并吸引了来自中国和世界各地的旅游者。

3. 历史遗迹贵州省还拥有许多历史遗迹,这些遗迹是贵州省的重要文化遗产之一。

这些历史遗迹包括黄果树瀑布、陵水古城、纳雍龙宫、贵城古城等。

这些遗迹记录了贵州省的历史和文化,是了解贵州省历史和文化的重要途径。

4. 资源优势贵州省还有许多资源优势,这些资源包括贵州省自然资源、人力资源和文化资源。

贵州省是中国重要的煤炭产区、有色金属产区和农产品产区,也是中国著名的文化名城。

这些资源为贵州省的发展和经济增长提供了重要的支持和启示。

5. 传统文化贵州省的传统文化是一个特色鲜明的文化系统。

这个文化系统包括贵州省的历史、传说、风俗、习惯、宗教和美食等方面。

这些传统文化的体现形式包括歌舞、戏曲、民俗、民居、传统手工艺和饮食等。

这些传统文化的保持与传承是贵州省文化事业的重要任务之一。

侗族人文简介侗族,是我国的一个少数民族,主要分布在贵州、湖南、广西等地区。

侗族以其独特的文化和风俗而闻名,下面将给您介绍一些侗族的人文特点。

一、历史渊源侗族有着悠久的历史和灿烂的文化。

根据史书记载,侗族的先民最早起源于黔东南地区,后迁徙至湖南、广西一带。

在漫长的历史长河中,侗族人民经历了多次迁徙和融合,形成了独特的文化传统。

二、语言文字侗族人民主要使用侗语进行交流。

侗语是属于汉藏语系侗台语支的一种语言,以独特的语音、词汇和语法结构而闻名,象形文字是侗族人民传统的书写方式。

三、传统服饰侗族人的传统服饰以色彩斑斓、图案繁复为特点,体现了侗族人民丰富多彩的生活和独特的审美观念。

男性主要穿着长衫、短打、腰带,女性则以长衫、长裙、头巾等为主。

服饰中常见的元素包括刺绣、蛙纽、银饰等,极具民族特色。

四、民间音乐舞蹈侗族以其独特的音乐舞蹈而著名。

侗族的民间音乐以木管乐器为主,如葫芦丝、苦丁笙等,悠扬的旋律和柔美的节奏让人陶醉其中。

在传统节日和庆典活动中,侗族人民会穿着传统服饰,演奏乐器,载歌载舞,表达对美好生活的向往和祝福。

五、民居建筑侗族人民的民居建筑以侗寨为主要代表,侗寨是侗族居住的特色村落。

侗寨的建筑风格独特,多采用木结构,屋顶两边各有两个倾斜的角度,形似羊角。

寨中的建筑以“三堂两院”为主,体现了侗族人民对家庭和社区的重视。

六、丰富的民俗活动侗族人民有着丰富多样的民俗活动。

其中,腊八节、苗年、苗族杀猪节等是侗族人民比较盛大的节日。

在这些传统节日中,人们会举行祭祀仪式、燃放烟花爆竹、进行歌舞表演等活动,沉浸在欢快祥和的氛围中。

七、传统工艺侗族人民以其精湛的手工艺而著称。

银饰制作、木雕、刺绣等是侗族人民的传统工艺,深受民众喜爱。

这些传统工艺品以其细腻精致、注重细节的特点而广受赞誉。

总之,侗族人文是中国传统文化的宝贵组成部分,其独特的风俗、服饰、音乐、建筑等文化元素,彰显了侗族人民的智慧和创造力,也为世人带来了美的享受和思考。

侗族的历史由来侗族文化及历史全国侗族人口约为二百九十万人。

民族概况我国的侗族分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、靖县、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水等县。

根据2000年第五次全国人口普查统计,侗族人口数为2960293。

使用侗语,属汉藏语系壮侗语族侗水语支,分南、北部两个方言。

原无文字,沿用汉文,1958年设立了拉丁字母形式的侗文方案。

秦、汉时期,在今广东、广西一带聚居着许多部落,统称之为“骆越”(“百越”的一支)。

魏晋以后,这些部落又被泛称为“僚”。

明代邝露所著的《赤雅》中说,侗族也是属于“僚”的一部分。

现在侗族的分布和属于“百越”系统的壮、水、毛南等民族的住地相邻,语言同属壮侗语族,风俗习惯也有很多相似之处。

侗族可能是由“骆越”的一支发展而成。

侗族经过原始社会发展阶段,于唐代由原始社会直接向封建社会过渡;有的人认为经过奴隶社会发展阶段。

从唐至清,中央王朝在侗族地区建立羁縻州、土司制度,社会处在早期封建社会。

清初实施“改土归流”,清朝对侗族人民进行直接统治,土地日益集中,进入封建地主经济发展阶段。

但是,侗族社会内部某些氏族组织残余,例如以地域为纽带具有部落联盟性质的“合款”,仍普遍存在。

每个氏族或村寨,皆由“长老”或“乡老”主持事务,用习惯法维护社会秩序。

“合款”分大小。

“小款”由若干毗邻村寨组成;“大款”由若干“小款”联合。

“小款首”由寨内公推,“大款首”由“小款首”商定。

共同议定的“款约”必须遵守,款民大会是最高权力组织,凡成年男子均须参加,共议款内事宜。

这种组织一直保存到清朝末期和中华民国初期。

社会经济1840年鸦片战争以后,侗族地区随着外国资本主义势力的入侵,逐步沦为半殖民地半封建的社会,在帝国主义、清朝官吏、封建地主以及高利贷者的残酷剥削下,侗族人民的生活极端贫困。

一直到解放前的侗族地区,封建地主经济仍占主要地位。

有的地方地主每人平均占有土地为贫下中农的20倍以上,地主阶级通过地租向农民进行剥削。

侗族历史沿革侗族历史沿革侗族先民在先秦以前的文献中被称为“黔首”。

秦始皇统一中国,在“黔”的地方设立了黔中郡。

唐宋时代,“黔”的名称演变为“峒”或“峝”,“黔首”也演变成为“溪峒之民”或“峒民”。

唐宋时期,中央王朝在“峒区”设立羁縻政权,委任土官,称为“羁縻州峒”。

《桂海虞衡志》记载:“羁縻州峒,自唐以来内附。

分析其种落,大者为州,小者为县,又小者为峒。

”《炎徼纪闻》记载:“聚而成村者为峒,其酋长曰峒官。

”羁縻州一般辖有若干“洞”。

至今侗族地区不少村寨仍保留“洞”的名称,如黎平、从江的肇洞、顿洞、贯洞一带叫“六洞”,岩洞、曹滴洞一带叫“九洞”,黎平的潭洞、特洞一带叫“八洞”,三江、龙胜、锦屏、天柱、新晃等县的不少侗寨也叫做“洞”。

侗族这一族名的来历与“溪峒”之名有密切的关系。

侗族的自称最早见于宋代的史籍,用反切的方法记为“仡伶”或“仡览”。

《宋史?西南溪洞诸蛮》载:“乾道七年(1171年),靖州有仡伶杨姓,沅州生界有仡伶副峒官吴自由”。

南宋陆游《老学庵笔记》卷四:“在辰、沅、靖州之地,有仡伶、仡览”。

辰、沅、靖州之地就是今天的新晃、芷江、玉屏、天柱、三穗、靖县、会同一带,正是侗族聚居区的中心地带。

这证明侗族先民居住该地已有1000多年的历史,在唐代就已成为单一民族载于史册。

明清以来,侗族被称为“僚人”、“侗僚”、“峒人”、“洞蛮”、“峒苗”或泛称为“苗”或“夷人”。

民国时期称为“侗家”,新中国成立以后称为侗族。

对于侗族的历史源流,史学界有不同的看法。

主要观点有四种:一种认为侗族是土著民族,自古以来就劳动生息在这块土地上,是在这块土地上形成的人们共同体;第二种认为,侗族是从都柳江下游的梧州一带溯河而上迁徙到今日侗乡的,因为南部方言的侗族中都流传有“祖公上河”的迁徙歌谣;第三种认为,侗族是从长江下游的温州一带经过洞庭湖沿沅江迁徙来的,因为北部方言的侗族中流传的“祖公进寨”歌有这样的传说;第四种认为,侗族的主体成份是土著,在长期的历史发展过程中融合了从外地迁来的其他民族成份。