微专题7--房屋建筑与地理环境

- 格式:doc

- 大小:359.31 KB

- 文档页数:6

建筑与地理环境自然条件对建筑的影响建筑是人类为了满足各种需求而创造的人工建筑物。

而地理环境自然条件则是指周围的自然环境以及气候、地质、地形等与地理相关的因素。

这些自然条件在建筑设计和建造过程中起着至关重要的作用,对建筑的形态、结构、材料选择以及能源利用等方面都有着深远的影响。

一、地理环境对建筑形态的影响地理环境自然条件的不同会直接影响建筑的形态。

以地理气候为例,寒冷地区的建筑常常采用坚固的厚墙和小窗户来保温隔热,而炎热地区则常常采用通风良好的建筑形式,如带有凉亭、大门廊等。

此外,特殊的地形地貌条件也会对建筑形态带来影响。

山地地区的建筑常常采用悬崖控制技术和坡地建筑等方式,以适应地势陡峭的特点。

二、地理环境对建筑结构的影响地理环境自然条件对建筑结构有着重要的影响。

例如,在地震多发地区,建筑的防震设计非常重要。

通常在构件的选择和连接方式上更加注重稳固性和柔性,以抵抗地震可能带来的破坏。

同样,在飓风、台风等风灾频发地区,建筑的结构设计也需考虑风压和风向对建筑的影响,采取相应的加固措施。

三、地理环境对材料选择的影响地理环境的自然条件对建筑材料的选择至关重要。

例如,在盛产石材的地区,建筑常常会选择使用当地的石材作为主要材料,因其资源丰富、成本较低,并能与周围环境相协调。

而在雨林地区,建筑的外墙常常采用利用竹子和木材等天然材料搭建,以适应高温高湿的气候条件。

四、地理环境对能源利用的影响能源利用是当今建筑领域亟待解决的重要问题,而地理环境自然条件对能源利用有着一定影响。

例如,在光照充足的地区,可以采用太阳能电池板等可再生能源设施来供应建筑的部分用电需求,以减少对传统能源的依赖。

而在气候温和的地区,则可利用地源热泵等技术来进行建筑的供暖和供冷。

综上所述,地理环境自然条件对建筑的影响是多方面的,包括建筑形态、结构、材料选择以及能源利用等方面。

在设计和建造过程中,合理利用地理环境自然条件,能够提高建筑物的适应性和可持续性,创造更美好的建筑空间。

建筑与地理环境的关系(正文)建筑与地理环境之间存在着紧密的联系和相互影响。

地理环境是指地球表面的自然条件和人类社会活动的地理背景,包括地理位置、气候、地形、地质等。

而建筑则是人类为了满足自身生活和工作需求而在地理环境中建造的人造物体,包括住宅、商业建筑、公共设施等。

在建筑的设计与建造过程中,科学地考虑和利用地理环境的特点,不仅能够提高建筑的适应性和生态性能,还能够实现可持续发展的目标。

一、地理位置与建筑布局地理位置是建筑与地理环境关系中的重要因素之一。

不同地理位置的建筑,在面临不同的气候和地形条件时,需要采取不同的建筑布局和结构设计。

例如,位于寒冷地区的建筑往往需要考虑保温隔热和防寒保暖措施,如良好的保温材料、太阳能利用系统等;而位于热带地区的建筑则需要考虑通风和遮阳等问题,以保证室内温度的适宜性。

因此,在建筑设计中,根据地理位置的特点,合理布局建筑的功能区域和立面朝向,能够更好地满足人们的实际需求。

二、气候与建筑适应性气候是地理环境中的重要因素之一,对建筑的选材、外立面和内部空间设计等方面都有很大的影响。

不同气候条件下的建筑需要具备不同的适应性。

例如,在炎热潮湿的气候中,建筑需要考虑防潮、通风和抗腐蚀等措施;在干燥寒冷的气候中,则需要考虑保温和防风等问题。

合理地运用建筑材料、改善室内外空气流通等措施,能够有效提高建筑的适应性和舒适性,提供良好的生活和工作环境。

三、地形与建筑构造地形是地理环境中的重要要素,对建筑的造型和结构设计有着重要的影响。

山区、丘陵、平原等不同地形条件,要求建筑在建造时充分考虑地形的起伏和不平整,选择合适的建筑结构和施工方法,以确保建筑的稳定性和安全性。

同时,地形条件也会影响建筑的景观布局和景观设计,使建筑与周围自然环境融为一体,产生良好的视觉效果,提升人们的使用体验。

四、地质与建筑可持续发展地质条件是地理环境中的重要因素之一。

不同地质条件下的建筑施工需要采取不同的方法和措施。

地理环境对建筑设计的影响建筑设计并不是一个孤立的过程,它始终受到地理环境的影响。

地理环境包括自然环境和人文环境,而这些环境会对建筑的形态、材料选用、路线走向等方面产生影响。

在本文中,我们将从多个方面来探讨地理环境对建筑设计的影响。

一、气候条件对建筑设计的影响气候条件是影响建筑设计的一个重要方面。

比如,在寒冷的气候条件下,建筑需要有一个好的保温系统,有足够的供暖设备,以避免住户在冬季感到寒冷。

这就需要建筑设计方面考虑到这些要素。

同时,在炎热的气候条件下,建筑需要有合适的遮阳系统,如宽大的屋檐、百叶窗或遮阳蓬,以此为人类提供舒适的居住环境。

另外,在一些环境恶劣的地方,如台风多发区或地震区,建筑设计需要考虑更加细致的抗灾因素,以确保建筑的耐久性和安全性。

在这些区域,建筑师通常会使用更加坚固的结构和钢筋混凝土等材料,以增加建筑的稳定性。

二、地形地貌对建筑设计的影响地形地貌是建筑设计中的一个重要环节。

比如,在丘陵地带或山区,建筑设计需要充分利用地形地貌,以达到节约施工成本的目的。

在这些地区,建筑师通常会选择采用大面积的地形翻修,将建筑的轮廓与周围的山坡进行衔接,如此一来可以减少土方方量,达到更加合理的施工方式。

此外,在平坦的城市环境中,建筑也需要注意地形的变化,如水系、湖泊等特殊地貌对建筑带来的影响。

三、文化背景对建筑设计的影响文化背景是建筑设计中的一个重要方面,经过长时间的文化积淀,不同国家和地区形成了各自独特的建筑风格。

在建筑设计中,文化背景经常会被考虑进去。

例如,在中国的传统建筑中,建筑师通常会借鉴周围文化街道、景观,以实现建筑与周围环境融洽的目的。

在其他国家的建筑中,也有许多例子表明文化背景是建筑设计中不可忽视的要素,如喜马拉雅山脉的传统建筑美学,希腊的古典文化,都在建筑设计中体现出来。

四、区域性要素对建筑设计的影响建筑师通常也会考虑当地的区域性要素,如历史、自然等方面对建筑设计产生的影响。

例如,纽约中央公园的建筑设计充分考虑到自然环境与人类活动的关系,将大片的绿色空间与城市深度结合,达到了很好的效果。

建筑与地理环境如何利用地形创造独特的建筑地理环境对建筑的设计与布局有着重要的影响,地形作为其中的一部分,具有巨大的创造潜力。

本文将探讨建筑与地理环境如何相互作用,通过利用地形来创造独特的建筑。

一、地形对建筑布局的影响地形的特点直接影响着建筑布局和规划。

不同地势、高差、地貌等因素都会对建筑物的形式和结构提出要求和限制。

1. 利用地势起伏创造多层次空间地势起伏可以为建筑提供多层次的空间结构,使建筑布局更丰富。

在山区地形中,利用山丘的高低差,可以设计出悬挑式建筑,增加建筑物的层次感。

同时,通过合理的设计,还可以利用悬崖峭壁来设置观景平台,使人们能够欣赏到壮丽的景色。

2. 利用水域创造独特建筑形态水域是地形中的一部分,对建筑的创造也具有重要意义。

如在水面上设计建筑物,可以利用悬浮或架空的方式,营造出独特的景观效果。

同时,水域还能起到调节气温、增加湿度等环境调节作用,为建筑提供舒适的居住环境。

二、建筑对地形的利用与融入建筑物在设计与施工中,可以通过合理的布局和利用地形,将建筑与地貌融为一体,以创造出独特而有魅力的建筑作品。

1. 地下空间的利用一些地形较为复杂的地区,可以通过利用地下空间来扩大建筑的使用面积。

充分利用起伏的地势,将一部分建筑设于地下,不仅能够提供额外的使用空间,还可以减少对地表的干扰。

2. 集水与排水系统设计地形的高低差决定了水流的方向和速度,建筑可以根据地势来设计集水和排水系统,合理处理降雨水流。

通过设置流线型的屋顶和雨水收集设备,可以利用地形来收集和利用雨水,达到节约用水的目的。

3. 利用地形进行景观塑造地形的某些特点可以为建筑物创造独特的景观效果。

例如,在山地地形中,建筑物可以通过设置露台、楼阁等,使人们能够在高处俯瞰全景,增加观景的乐趣和体验。

三、地形与建筑的有机结合案例1. 中国的悬空寺位于山西省的悬空寺是一座建于悬崖峭壁上的古建筑,充分利用地形条件,将寺庙布局于峭壁间的窝洞与岩石凸出之间。

建筑中的建筑与地理环境的适应性设计建筑是与周围环境相互作用的艺术,它不仅仅是简单的建造物,更是一个与人类生活息息相关的空间。

在建筑设计中,适应性设计被认为是一项非常重要的原则,它强调建筑与地理环境的和谐统一。

本文将讨论建筑中的建筑与地理环境的适应性设计的重要性以及应用。

1. 地理环境对建筑设计的影响建筑设计必须考虑地理环境的影响,地理环境包含了气候、地形、植被等元素。

这些元素会直接影响建筑的形态、材料选择、以及能源消耗等方面。

例如,在气候寒冷的地区,建筑设计需要考虑隔热保温的措施,以减少室内热量损失;而在气候炎热的地区,建筑设计需要注重通风和降温措施,以提供一个舒适的室内环境。

此外,地形和植被也会对建筑的位置和布局产生影响,例如,山坡地的建筑设计需要考虑土地的稳定性和地形的起伏,而临近森林的建筑则可能需要保护树木和自然生态。

2. 建筑的适应性设计原则为了更好地适应地理环境,建筑师需要遵循一些适应性设计原则:2.1 结合自然光线和景观建筑应该充分利用自然光线和景观,将室内与室外相融合,创造一个舒适宜人的环境。

通过合理的窗户设置和采光设计,室内可以获得足够的自然光线,减少对人工照明的依赖。

同时,建筑的朝向和布局应该与周围的景观相协调,以最大程度地享受美丽的自然环境。

2.2 灵活的空间布局建筑空间应该具有一定的灵活性,以适应不同的功能需求和使用方式。

例如,可以设计可移动的隔断,以便根据需要分隔或合并空间。

这种灵活性不仅可以提高空间利用率,还可以适应未来的需求变化,延长建筑的使用寿命。

2.3 良好的通风与隔热设计通风与隔热是建筑适应地理环境的重要方面。

建筑设计应该考虑如何实现良好的通风和隔热效果,以减少能源消耗并提供舒适的室内环境。

例如,采用适当的建筑外墙材料和隔热层,以减少热量传导;并合理设计通风系统,以实现空气流通和热量的自然散发。

3. 建筑与地理环境的适应性设计案例以下列举一些成功的建筑与地理环境适应性设计案例:3.1 挪威北角鹿特丹等博物馆这些博物馆的设计充分考虑了气候条件。

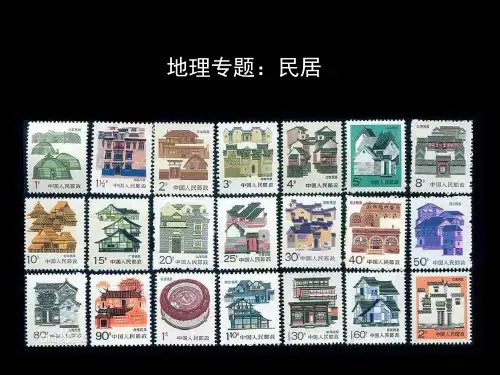

微专题传统民居建筑与地理环境的综合思维1. 气候(气温、降水、采光、昼夜温差、风、空气湿度等)2. 地形、地质(岩石、土壤、冻土、黄土等)3. 水文河流4. 材料获取(就地取材、价格低廉)5. 蚊虫鼠蚁(湿热)6. 当地的文化传统总结一些传统民居与环境的关系建筑特点与地理环境屋顶选择平屋顶还是斜屋顶?平屋顶:降水较少的地区,不需要坡顶排水,例如:热带沙漠气候区、我国西北地区等斜屋顶:降水较多的地区,需要坡顶排水;降雪较多的地区,坡顶利于积雪滑落。

例如:热带雨林气候区、我国东北地区、俄罗斯地区等房屋墙体选择厚墙体还是薄墙体?厚墙体:炎热、寒冷、昼夜温差大的地区,防止和外界交换热量,起到保温的作用,使室内的温度不易散失。

例如:热带沙漠气候区、我国东北地区、俄罗斯地区、我国西北地区等墙体薄:气候湿热的地区,有利于散热,减少室内潮湿,例如:热带雨林气候区、东南亚地区、我国云南地区等窗户选择大窗户还是小窗户?大窗户:气候湿热的地区,增加室内空气流通,防止室内潮湿闷热,例如:热带雨林地区、东南亚地区、我国云南地区等小窗户:沙漠地区,减少强烈阳光的照射,降低空气流动,减少水分蒸发;寒冷地区,冬天气温低,雪大风猛,减少室内热量向室外传递。

气候特征与建筑风格传统建筑可以说是人类适应自然环境的一个缩影。

气候要素中的气温、降水、光照、风等在一定程度上的建筑物的风格。

一、光照对建筑的影响采光是建筑中需要考虑的一个重要因素。

首先要考虑建筑的朝向,如北半球中高纬度地区房屋多坐北朝南;其次,要根据当地的日照时间长短及强度决定采光面积,气温高的地方,往往窗户较小或出檐较远,以避免阳光直射;气温低的地方,窗户一般较大,以充分接收太阳光照,提高室内温度,但其窗户往往是双层的,以避免寒气侵袭,保持室温。

二、温度对建筑的影响主要表现在墙体的厚度和房间大小上。

气温高的地方,往往墙壁较薄,房间较大,这样有利于加速房屋内空气流通,降低室内温度;反之则墙壁较厚,房间较小,以起到保温作用。

中国民居与地理环境的关系中国是一个地域广阔的国家,拥有多样的地理环境,从北方的辽阔平原到南方的湿润河流,从西部的高山峡谷到东部的海滨城市,每个地方都有自己独特的地理特征和气候条件。

这种多样性也深刻地影响着中国的民居建筑,使得不同地区的民居具有不同的特点和风格。

中国的北方地区通常是寒冷干燥的,冬季漫长而严寒,夏季短暂而炎热。

这种气候条件使得北方民居更加注重保温和防寒。

典型的北方民居是四合院,它由四个建筑物围合而成,形成一个中央庭院。

四合院的建筑布局紧凑,庭院内有花草树木,起到调节室内温度的作用。

而建筑物的墙壁厚实,常常采用夯土墙和青砖,以保持室内的温暖。

此外,北方民居通常有一个独立的炕,用于供人们取暖和睡觉。

与北方相比,中国的南方地区气候温暖湿润,四季分明。

南方的民居建筑更加注重通风和遮阳。

典型的南方民居是建在水面上的水乡民居,如江南的水镇。

水乡民居通常有一层或两层的木质建筑,底层用于存放货物和船只,上层是居住空间。

房屋的倾斜屋顶和悬挑的檐口可以有效地防雨和遮阳,同时也方便了水乡的交通和生活。

中国的西部地区多山且海拔较高,气候多变。

这种地理环境要求民居具有更强的抗风能力和防震能力。

西部地区的民居通常采用石材和木材建造,墙体厚实且坚固。

房屋的屋顶多为坡屋顶,以方便积雪和防止雨水渗透。

同时,民居的建筑也通常采用梁柱结构,以增加房屋的稳定性。

中国的东部地区是沿海地带,气候温和湿润,四季分明。

这种地理环境使得东部地区的民居更加注重采光和通风。

典型的东部民居是具有悬山顶的建筑,即屋顶上方有一个突出的山形结构。

悬山顶不仅能够增加建筑的美观性,还可以起到保护屋顶免受风雨侵蚀的作用。

此外,东部地区的民居通常有较大的窗户和阳台,以便更好地享受阳光和海风。

总的来说,中国民居与地理环境的关系密切,不同地区的民居建筑在设计和构造上有着明显的区别。

民居建筑在保护人们免受恶劣天气的同时,也反映了人们对环境的适应和利用。

这种地域特色使得中国的民居建筑丰富多样,有着独特的文化内涵。

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

房屋住宅与地理环境的关系自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

在不同的气候环境中需要建筑物有防雨、耐寒、坚固防风等等特性,起初建筑的外貌仅仅是有建筑的功能而决定的。

但随着时代发展与生产力的进步,人们对房屋的审美要求也在不断地演变,最终形成了风格上的差异。

接下来大家跟随历史的脚步,去领略领略不同环境下的住宅建筑吧!传统川西民居川西地处四川盆地,四周群山环抱,生态条件独特,气候条件温暖湿润,川西平原地势低平。

这样的生态条件要求人居环境与之适应,主要体现在通风除湿,地形利用,遮阳保暖等多方面。

同时传统川西民居有着深厚的农耕文化烙印,体现了家庭的伦理秩序、内外区别、生活习俗。

与盆地气候炎热多雨、潮湿阴雾相适应,川西民居追求敞开外露,多外廊,深出檐,屋顶舒展轻巧。

根据地形房屋常分段跌落,木材以熟桐油涂刷,天然木纹,与白墙青瓦、飞檐、大屋脊、方格窗一起成为川西民居的标志符号。

徽派建筑主要密集的分布在江南地区,具有代表性城市包括扬州、杭州、金华、景德镇等。

徽派建筑的主要特点是白墙黑瓦,高墙深宅,墙上设有瓦檐。

这些建筑主要是民居,一般占地面积不大,白墙黑瓦是江南建筑色彩上的主要特点,墙上设有瓦檐时有江南的气候特点决定的。

江南地区常年阴雨连绵,为了防止雨水顺墙留下形成痕迹而影响白色墙面的美观,给墙头带上了如屋顶一般的小小帽子,让雨水顺着瓦片留下,而不会弄脏墙面,这一非常实用的设计如今成为了徽派建筑最显著的特点。

而高墙深宅则是由于家族聚居的地域传统决定的。

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

说明气候条件和地理环境对建筑的影响下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!气候条件和地理环境对建筑的影响1. 引言建筑物的设计和构造受到其所处的气候条件和地理环境的极大影响。

自然地理环境对建筑的影响分析第一篇:自然地理环境对建筑的影响分析自然地理环境对建筑的影响分析世界各地建筑景观、形式和艺术风格多姿多彩.它是不同民族、不同宗教、不同伦理观念在建筑上的反映,它体现了建筑的意识性.另外,建筑是依靠建筑材料建造起来的,所以建筑还具有很强的物质性.本文分析了太阳辐射、自然资源和气候等自然地理要素对建筑景观、形式、艺术风格的影响,说明建筑的物质性主要受制于自然地理环境科学研究与观测事实表明,大地震海啸的发生必须要具备构造条件、动力条件和海水水深条件,南宁与海南岛之间(北部湾)是不具备发生大地震海啸条件的。

海南的地震与华南的地震活动有共同的动力成因,也是整体相关的,1994-1995年有个地震活动高潮,发生台湾海峡7.3级和北部湾6.1、6.2级等地震,这个高潮已经过去了。

从地震活动强度和频度上看,我国台湾地区和西部地区最高,其次是华北地区,再次是华南地区,华南地区的强震孕育时间较慢,大地震能量积累需要几十年到上百年的时间。

虽然地震预报是世界难题,尤其是短临预报还不能实现,但对地震活动的区带特点、大的起伏趋势等还是有规律可以把握的,这也符合地球动力的科学理论。

目前华南的地震活动水平和前兆异常数量均远低于1994年之前的情况,说海南将发生9.1级大地震没有任何科学依据和观测事实。

此外,气候反常的主要原因往往是海水温度的变化。

第二篇:浅议自然地理环境对海南省旅游发展的影响浅议自然地理环境对海南省旅游发展的影响摘要海南省地处中国最南部,冬季受西北季风影响,是全国最温暖的地方。

因此海南省在冬季具有一些中国其他省份所没有的旅游景观资源。

此外,海南省地形以丘陵山地为主,造就了许多山地旅游资源。

海南省五指山更加是远近闻名,这些在海南省独特的自然地理环境影响下形成的旅游资源吸引了众多来自国内外的游客,因此海南省的旅游业发展迅速,海南省也被评为国际旅游岛。

关键词海南省气候地貌旅游业海南省自然地理环境与中国其他地方的有所差别。

小微专题(7)---房屋建筑与自然地理环境

每日一个微专题,掌握共性特征,轻松应对高考!

一、试题导入

(2018全国丙卷)澳大利亚(图3)某地区降水稀少,自然景观极度荒凉,气温年较差大,夏季最高气温可达50℃,冬季气温较低。

早年,该地区的矿工经常在矿井里躲避炎热天气,长此以往便形成了具有当地特色的地下住宅(图4),据此完成1~2 题。

1.该类地下住宅可能分布于图3 所示的

A.①地附近

B.②地附近

C. ③地附近

D.④地附近

2.推测该类地下住宅

①室温不变②冬暖夏凉③类似黄士高原的窑洞④类似草原的蒙古包

A.①③

B.②③

C. ①④

D.②④

【答案】BB

【解析】

1、根据材料所给信息,该地“降水稀少,自然景观极度荒凉,气温年较差大,夏季最高气温可达50℃,冬季气温较低”,可将①珀斯排除掉,因为珀斯地中海气候,降水在冬季,冬季温和,气温年较差小,自然景观以常绿硬叶林为主,A不符合;④悉尼,为亚热带气候,降水集中在夏季,气温年较差小,自然景观以常绿阔叶林为主,D不符合;而③地位于澳大利亚西北,受东南信风与西北季风的影响,湿季降水较多,为热带草原气候,气温年较差小,C排除;②地应为沙漠气候或草原气候区,因深居内陆且在副热带高气压带附近,降水少,夏季应受副热带高气压带控制,晴天多,蒸发量大气温高,冬季因太阳直射点北移,气温较低,气温年较差大,故材料所述的地下住宅可能分布在图中的②地,B正确。

2、地下住宅保温效果较好,但室内温度也会受到外界因素的影响,因其与外界连通处较多,因此并不能恒温,①不符合;草原蒙古包是为了拆迁方便,在地面以上,呈隆起的圆形,与

本地的地下住宅没有相似之处,④不符;地下住宅受太阳辐射的影响较小,冬夏温度变化辐射相对大气温度来说较小,因此冬暖夏凉,地下住宅是在地下开挖形成,和我国黄土高原的窑洞类似,②③符合。

故本题正确选B。

二、知识链接

房屋对人类来说,起到的主要功能是防风保暖,遮阳避雨,避免动物的袭击等功能,为了达到这些功能,不同区域房屋的特点不一样。

为了克服不利区位因素,人们就地取材,不同区域修建房屋的成本和难度也不一样。

(一)气候对房屋建筑的影响

1、气温的影响

房屋墙体的厚度:气温低,墙体厚度大

气温

房屋高度:气温低,房屋低矮

窗户的大小:气温低,窗户小

2、降水的影响

房屋屋顶的坡度:降水多,屋顶陡

降水

房屋屋檐宽度:降水多,屋檐宽

例:东南沿海以及台湾的骑楼:一楼走廊(目的:行人避雨,遮阳)二楼住人日本合掌屋:减少屋顶积雪,避免压塌房屋

西北半边房:为了收集雨水,肥水不流外人田

3、光照的影响

窗户大小:光照强,窗户小

光照

屋檐宽窄:光照强,屋檐宽

房屋的朝向

4、风的影响

窗户大小:多风沙,窗户小

风

房屋的高矮:风大,房屋矮

房屋的朝向:窗户修建在避风的一侧

例:台湾“地窖式房屋”,房屋位于地面以下1.5m-2m处,房屋仅高出地面0.5m,是

为了减轻台风的危害。

北京“四合院”:坐北朝南,一是为了采光,二是避开西北方,防风保暖。

(二)地形对建筑的影响

(三)水的影响

三、举一反三

区域是地球表面的空间单位,不同的区域自然环境有差异,聚落景观和人类活动也有差异,饮食文化的形成与地理环境息息相关。

由于我国各地自然环境等方面的差异,不同地区人们对口味的喜好不同。

据此回答下列各题

1.不同的民居特点反映了所在地区的地理环境特点。

下面四地民居特点与其所在地区环境及人类活动搭配正确的是( )

水 水位高低:为了避免水位的涨落的影响,用高低不一的建筑材料架空取平 水多的地方,空气湿度大,为了防潮,建筑物一般架空

地形 地势起伏大1)为了修建房屋,用高低不一的建筑材料架空取平 2)为了安全,房屋低矮 地质条件:影响房屋的高矮和用材 避免潮湿 房屋架空的原因 避免暴雪,暴雨淹没 避免地面的低温和地面的冻融,例冻土区 避免外力侵蚀 避免地面高低不平 避免动物侵袭

A.①——冬季酷寒——冰雪穴居,抗风御寒

B.②——终年干旱少雨——半穴居,防热、防寒、防风沙

C.③——终年湿热——傍水而居,交通便利

D.④——夏季炎热潮湿——圆形石屋,防暑防潮

2.关于我国南北方传统民居的差异与对应形成原因的组合,正确的是()

A.北方民居正南正北的方位观比南方强——受宗教思想的影响

B.从北到南,房屋进深、高度和坡度都逐渐增大——便于雨水的排泻和屋内通风纳凉C.建同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高——北方地区地价和建筑材料价格高D.建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大——北方地区地广人稀房屋布局和结构深受自然环境的影响。

回答3-4题:

3.从通风的角度来看,西欧地区的房屋坐向大多应该()

A.坐北向南B.坐南向北C.坐东向西D.坐西向东

4.由沿海到内陆,房屋墙体厚度越来越厚,其作用是()

A.防寒B.防潮C.防震D.防风

福建平潭岛地势低平,当地盛传“光长石头不长草,风沙满池跑,房子像碉堡”的民谣。

这里有一种奇特的传统民居,以岛上特有的花岗岩、火山岩为主体材料,屋顶石块压瓦片,当地人称之为石厝。

据此完成5-6题。

5、该民谣反映了当地气候的突出特点是( )

A.降水多B.风力大C.日照强D.气温高

6、依据当地自然环境特征,推测海坛岛传统民居的特点是( )

A.高大、屋顶尖、窗大B.低矮、屋顶缓、窗大

C.高大、屋顶尖、窗小D.低矮、屋顶缓、窗小

7、阅读图文材料,分析科西嘉岛上原住居民房屋较低的主要原因。

科西嘉岛位于地中海,面积8 680平方千米,地形以山地为主,多断裂构造。

冬季温和,夏不酷热,年均气温15.5℃,年均降水量在880 mm以上,岛上森林覆盖率达到20%以上。

科西嘉岛上的原住居民喜居低矮房屋,因此,岛土原住居民房屋多较低,一般为两三层的房屋或别墅,少量四五层的楼房多为商业性楼房,十几层以上的中高层建筑十分罕见。

下图为科西嘉岛河流及主要城市分布图。

8、下面三种传统建筑都采用了用木桩或水泥柱将房屋架起来的方式,但它们的设计目的是不同的。

请结合你所学的地理知识,简要说明这样设计的原因。

材料:不同地区的传统民居建筑各具特色。

建筑设计风格不仅融入了地方的传统文化特色,而且许多建筑的结构设计也体现了对当地自然环境的适应。

答案:ABCABD

7、科西嘉岛山地地形、地质构造不稳定和多地震,使得科西嘉岛上原住居民房屋较低。

8、由于云南傣族居住的地区气候终年湿热,竹楼高架起来可以防潮、防野生动物袭击,并

利于通风。

海边一些地区的房屋高架起来,主要减少风浪的破坏程度。

冻土地带房屋桩基打在永久冻土层上,比较稳固,房屋高架在地面上,利于通风,可防寒,减少积雪堆积。