新文化运动-初中历史

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

第12课新文化运动【教材分析】新文化运动是中国近代史上的又一次思想解放运动。

它继维新变法、辛亥革命之后,在思想领域中反对封建斗争的继续,是中国资产阶级为打破封建束缚而开展的启蒙运动。

其目的是在中国实行资产阶级民主政治。

其特点是高举“民主”、“科学”两大旗帜,斗争矛头直指封建专制赖以生存的封建文化。

因此其性质是封建斗争。

后期新文化运动在十月革命的影响下,突破了资产阶级反封建斗争的局限,开始寻求马克思主义和十月革命的经验,探索救国图存的新道路。

【知识梳理】1、背景:中华民国建立后,从西方传入的民主、自由、平等、博爱等思想观念,受到知识阶层,尤其是青年学生的欢迎。

窃取辛亥革命果实的袁世凯,为实现独裁和专制,把“孔子之道作为修身大本”,尊孔复古逆流到处泛滥。

新旧思潮发生了激烈冲突。

2、开始标志:1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》。

《青年杂志》的诞生,标志着新文化运动兴起。

3、代表人物:陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适。

4、两面旗帜(两位先生):民主和科学5、阵地:以《新青年》为主要阵地,掀起了新文化运动6、新文化运动的内容:(1)前期:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对愚昧;提倡新道德、反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

(2)后期:宣传马克思主义,代表:李大钊7、1918年,李大钊在《新青年》上,发表《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》两篇论文,颂扬十月革命,热情地宣传:“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”8、为扩大宣传马克思主义,1918年底,李大钊在北京创办了《每周评论》。

9、历史意义:新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动。

它启发人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

【重点、难点讲解】一、教学重点:新文化运动的基本内容及其意义知识链接:1. 新文化运动的基本内容:新文化运动前期的内容可以概括为四提倡、四反对(1)提倡民主,反对专制。

也就是提倡资产阶级的民主制度和资产阶级的民主思想,反对封建独裁;(2)提倡科学,反对迷信。

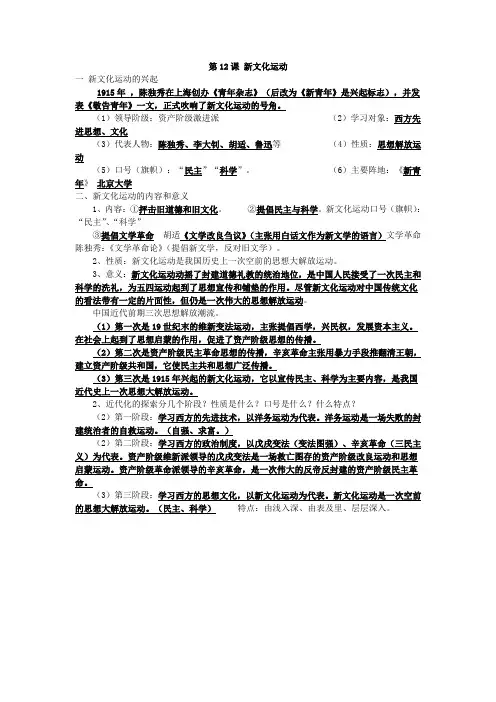

第12课新文化运动

中国近代前期三次思想解放潮流。

(1)第一次是19世纪末的维新变法运动,主张提倡西学,兴民权,发展资本主义。

在社会上起到了思想启蒙的作用,促进了资产阶级思想的传播。

(2)第二次是资产阶级民主革命思想的传播,辛亥革命主张用暴力手段推翻清王朝,建立资产阶级共和国,它使民主共和思想广泛传播。

(3)第三次是1915年兴起的新文化运动,它以宣传民主、科学为主要内容,是我国近代史上一次思想大解放运动。

2、近代化的探索分几个阶段?性质是什么?口号是什么?什么特点?

(2)第一阶段:学习西方的先进技术,以洋务运动为代表。

洋务运动是一场失败的封建统治者的自救运动。

(自强、求富。

)

(2)第二阶段:学习西方的政治制度,以戊戌变法(变法图强)、辛亥革命(三民主义)为代表。

资产阶级维新派领导的戊戌变法是一场救亡图存的资产阶级改良运动和思想启蒙运动。

资产阶级革命派领导的辛亥革命,是一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。

(3)第三阶段:学习西方的思想文化,以新文化运动为代表。

新文化运动是一次空前的思想大解放运动。

(民主、科学)特点:由浅入深、由表及里、层层深入。

初中历史教学中的新文化运动的影响新文化运动是中国近代史上一次重要的思想解放运动,它极大地推动了中国的社会进步。

新文化运动的开展,在教育领域内产生了广泛而持久的影响。

初中历史教学中对于新文化运动的影响的讲述,旨在培养学生的思想观念和价值取向,提高学生的综合素质。

本文将从多个方面阐述新文化运动的影响,以期更好地指导初中历史教学。

一、促进思想解放新文化运动是一场思想解放运动,它提倡民主、科学、自由、平等,反对封建专制、愚昧、迷信,这些思想观念的传播,极大地解放了人们的思想。

在历史教学中,教师可以通过讲述新文化运动的背景、主要内容、代表人物及其观点,引导学生认识到封建思想的危害和民主科学的价值。

同时,教师还可以通过对比分析,让学生了解封建思想和现代思想的差异,从而更好地适应现代社会的发展。

二、推动文化进步新文化运动是一场文化进步运动,它提倡新文学、新道德、新艺术,反对旧文学、旧道德、旧思想,这些新文化的推广,极大地推动了中国的文化进步。

在历史教学中,教师可以通过讲述新文化运动的代表人物及其作品,引导学生了解新文化的特点和发展趋势。

同时,教师还可以通过比较分析,让学生了解传统文化和现代文化的差异和联系,从而更好地传承传统文化,吸收现代文化的新元素。

三、促进教育事业的发展新文化运动对教育事业的发展也产生了深远的影响。

新文化运动的代表人物如陈独秀、李大钊等人,他们非常重视教育事业的发展,认为教育是改变社会的重要手段之一。

在历史教学中,教师可以通过讲述新文化运动对教育的影响,引导学生认识到教育的重要性。

同时,教师还可以通过介绍新文化运动时期的著名教育家和他们的教育思想,如蔡元培的“五育并举”教育方针等,让学生了解现代教育理念和教学方法的演变和发展。

四、加强爱国主义教育新文化运动是一场爱国主义教育运动。

新文化运动的代表人物如鲁迅、郭沫若等人,他们都是具有强烈爱国情怀的知识分子。

在历史教学中,教师可以通过讲述新文化运动中爱国知识分子的英勇事迹和爱国情怀,引导学生树立爱国主义思想。

第四单元新民主主义革命的开始第12课新文化运动01 知识管理知识点1新文化运动的兴起背景:新生的中华民国很快陷入政治混乱的局面之中,一部分先进知识分子认识到必须彻底荡涤封建旧文化的毒害,进行一场________领域的革新运动。

兴起:1915年,________在上海创办《________》,并发表《敬告青年》一文,吹响了新文化运动的号角。

代表人物:陈独秀、胡适、________、鲁迅等。

主阵地:《________》和________成为新文化运动最为重要的阵地。

知识点2新文化运动的内容与意义主要内容:抨击________和旧文化,鲁迅的白话小说《________》,以新文学的形式深刻揭露了封建礼教的吃人本质;提倡________与________,这是新文化运动的两大口号,由陈独秀提出;________革命,________发表《文学改良刍议》,主张以________作为新文学的语言。

陈独秀发表《____________》,主张推到旧文学,建设新文学。

意义:新文化运动动摇了________________的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为随后爆发的________起了思想宣传和铺垫的作用。

尽管新文化运动对于中国传统文化的看法带有一定的片面性,它仍是一次伟大的________运动。

02 基础过关知识点1新文化运动的兴起1.1915年,在上海创办《青年杂志》、吹响新文化运动号角的人物是( )A.蔡元培 B.陈独秀 C.李大钊 D.鲁迅2.有人将中国传统文化比喻成一棵大树,认为洋务运动只是剪断了其枝叶,辛亥革命是砍断了树干,但树墩还在,还会萌发。

为了不让“树墩”萌发,陈独秀、李大钊等人掀起了( ) A.戊戌变法 B.新文化运动C.五四运动 D.北伐战争3.“北洋军阀统治前期,在中国满布阴霾的天空中,响起一声春雷,爆发了一场崇尚科学、反对封建迷信、猛烈抨击几千年封建思想的文化启蒙运动。

部编版:八上历史第12课《新文化运动》第四单元新时代的曙光第12课新文化运动【学习目标】1.了解新文化运动兴起的背景2.掌握新文化运动兴起的标志、主要阵地、代表人物、旗帜、活动基地3.掌握新文化运动的主要内容及新文化运动在近代中国思想解放中的地位和作用。

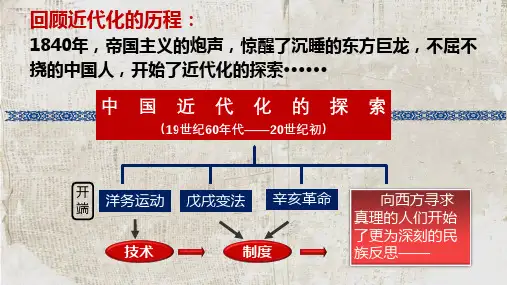

【新课解读】中国近代先进的知识分子向西方学习的历程,从器物到制度,李鸿章主张学习西方先进的科学技术,康有为和孙中山等主张学习西方先进的政治制度,但均未能改变中国贫穷落后的现状。

这就是先进的中国人继续向西方寻找真理,他们开始从文化心理层面,掀起一场更大规模的民族反思浪潮——新文化运动。

近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期,先从器物上感觉不足……第二期,是从制度上感觉不足……——梁启超1923年《五十年中国进化概论》新文化运动新文化运动的目的:以西方资产阶级平等、自由、民主、科学等思想文化批判中国传统的封建思想、道德和文化。

知识点一:新文化运动兴起1、背景:(1)政治:袁世凯复辟帝制,掀起尊孔复古的逆流。

(2)经济:民族资本主义进一步发展(根本原因)。

(3)思想:西方启蒙思想进一步传入中国,民主共和深入人心。

(4)社会:辛亥革命后,多数中国人的精神面貌并没有根本的改变。

2、兴起的原因:(1)政治上:北洋军阀实行专制独裁统治;(直接原因)(2)思想上:袁世凯掀起尊孔复古逆流;(3)经济上:民族资本主义的迅速发展。

(根本原因)3、兴起标志:1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》(1916年改称《新青年》),被誉为青年的“良师益友”。

4、主阵地:《新青年》和北京大学成为新文化运动主阵地。

5、代表人物:陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅等。

6、口号:民主和科学知识点二:新文化运动的内容与意义1、内容:(1)抨击旧道德和旧文化人血馒头:他的母亲端过一碟乌黑的圆东西,轻轻说:“吃下去罢,--病便好了”。

小栓撮起这黑东西,看了一会,似乎拿着自己的性命一般,心里说不出的奇怪。

初中历史知识点:新文化运动·新文化运动包括“五四”前期的启蒙运动和“五四”后的马克思主义思想解放运动。

时间从1915年《新青年》创刊到1921年7月中国共产党成立。

1915年9月,陈独秀创办《新青年》。

标志着新文化运动的兴起,提出的口号是“民主”和“科学”。

新文化的主要内容有:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对迷信;提倡新文学,反对旧文学。

“五四”前期新文化运动,主要是传播西方资产阶级自由平等学说和进化论思想,其性质仍属于旧民主主义。

俄国十月革命后,马克思主义开始广泛传播,已是为在中国建立无产阶级的领导和人民民主共和国作舆论准备,其性质属于新民主主义了。

1、背景:西方民主、自由、平等思想传入中国;袁世凯实行专制独裁统治;资产阶级要求实行民族政治。

2.开始标志:1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》(《新青年》);口号(两面旗帜):“民主”“科学”。

2、代表人物:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等。

主阵地:《新青年》杂志。

主要活动基地:北京大学。

3、内容:前期(1915-1918)提倡民主,反对独裁专制;提倡科学,反对迷信盲从;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学,斗争矛头指向尊孔复古的逆流。

后期(1919-1923)宣传马克思主义(最早宣传马克思主义:李大钊《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》)。

4、意义:是我国历史上一次空前的思想大解放运动。

它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

·新文化运动经典例题陈独秀指出:“辛亥革命以后,袁世凯复辟帝制,使中国先进的知识分子认识到我们中国多数国民口里虽然不反对共和,脑子里实在是装满了帝制时代的旧思想,如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。

”为此,他倡导了[ ]A.洋务运动B.公车上书C.百日维新D.新文化运动D中国近代历史上的一次空前的思想大解放运动是[ ]A.洋务运动B.戊戌变法C.辛亥革命D.新文化运动D。

第12课新文化运动教学目标1.了解新文化运动兴起的背景、标志及新文化运动的主要代表人物及其作品。

学会客观地评价新文化运动的历史意义和局限,培养运用历史的、辩证的观点分析问题的能力。

2.阅读新文化运动的相关作品,获取有效历史信息。

领悟“论从史出,史论结合”的历史思维方法。

客观地评价新文化运动,形成辩证唯物主义和历史唯物主义的历史思维方法。

3.了解陈独秀、胡适、鲁迅等人在新文化运动中的勇敢精神和先锋作用,激发勇于创新、积极进取的精神,增强热爱祖国、建设祖国的历史使命感,增强民主与科学意识。

教学重点新文化运动的内容与意义。

教学难点新文化运动为什么把斗争矛头指向孔教。

教学过程新课导入【教师活动】上课伊始,师生问候之后,提问:这种相互的问候体现了什么?接着出示新文化运动前,北京大学的课堂里师生间问候的材料,进而引出北京大学的这种风气随着一场运动发生了脱胎换骨的变化。

由此导入新课的学习。

探究新知一、新文化运动的兴起(一)新文化运动的背景【教师活动】讲述民主、自由、平等、博爱等思想潮流和袁世凯为实现独裁和专制,推行孔教,掀起了一股文化逆流;新旧思潮发生激烈冲突。

一部分先进知识分子认识到:仅有政治制度的革新不足以救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,培养国民的独立人格,彻底荡涤封建旧文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。

【学生活动】理解新文化运动的背景。

(二)新文化运动的兴起【教师活动】引导学生阅读教材,归纳新文化运动兴起的相关知识。

提问:新文化运动兴起的标志是什么?青年》,并从上海迁往北京。

提问:新文化运动的代表人物有哪些?【学生活动】陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊等。

【教师活动】分别出示陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊等人的图片,加深学生对新文化运动代表人物的印象。

提问:新文化运动最为重要的阵地在哪?【学生活动】《新青年》和北京大学。

【教师活动】提问:北京大学的首任校长是谁?【学生活动】蔡元培。

【教师活动】出示蔡元培《<北京大学月刊>发刊词》的材料,提问:从材料中,你能读出蔡元培怎样的办学理念?培养学生分析材料的能力。

新文化运动-初中历史

1912年4月1日是,孙中山解职,袁世凯就任大总统,中国进入北洋军阀统治时期。

北洋军阀政治上进行反动统治,镇压革命,文化上推行尊孔复古的反动政策,因此,在这时一股新的思想解放运动即――新文化运动掀起了。

2、开始的标志:1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改名为《新青年》)(识图),发表《敬告青年》一文,提出民主和科学的口号,新文化运动开展起来。

3、代表人物:陈独秀、李大钊、鲁迅和胡适等激进的民主主义者,

4、口号:高举“民主”和“科学”两面大旗,以《新青年》为主要阵地,掀起了新文化运动。

5、内容:①前期——提倡民主,反对专制;提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

②后期——歌颂十月革命,宣传马克思主义。

1918年,李大钊(第一个高举社会主义大旗)在《新青年》上,发表《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》两篇论文。

从此,中国的先进知识分子,用马克思主义为精神武器,教育和组织人民,将革命推进到一个新的时期。

(是我国历史上空前的一次思想大解放运动,又是一次文学革命)

6、作用:①是我国历史上空前的一次思想大解放运动;②促使人们追求民主和科学,探索救国救民真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件;③后期宣传马克思主义成为新文化运动的主流,为中国共产党的建立提供了思想基础。