七年级地理上册 1.2 地球仪 粤教版

- 格式:ppt

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:39

粤教版地理七上第1章第2节《地球仪》教案日期年月日第周星期总第课时教学内容地球仪教学目标知识与技能明白地球的模型;把握经线与纬线的特点和经度与纬度的判读规律。

会识别赤道,南、北回来线,南、北极圈,本初子午线等重要的经线和纬线;把握东、西半球和南、北半球的划分方法和明白低、中、高纬的划分。

能运用地球仪说出经线与纬线、经度与纬度的划分;利用经纬网确定地理位置和两地之间的相互方向;能在教师的引导下制作“地球仪”过程与方法采纳非分组观看、比较、讨论、动手制作的方法,让学生在实践观看、探究发觉、讨论交流、合作互助中学习。

情感态度价值观通过探究活动和动手制作活动,进一步积发学生学习地理的爱好教学重点1、了解赤道、纬线、经线的定义,能够在地图、地球仪上准确地找出2、把握经线和纬线的特点、分布、变化规律,能够进行对比分析。

教学难点1、把握经线和纬线的特点、分布、变化规律2、东西半球的划分教学具器材地图导学过程批注[第一课时]地球是个球体,可关于生活在地球上的我们来说,地球太大了,为了研究的方便,人们制作了地球的模型,这确实是地球仪。

活动一:展现地球卫星照片,学生对比手中地球仪,小组讨论总结二者的异同。

总结:1、地球仪是地球的模型。

2、地球上的地理事物被化作一定的地理符号(图例)标注在地球仪上,且有文字说明。

3、地球仪上有地轴,能够使地球仪转动,但地球上没有4、地球仪上有经纬线,但地球上没有。

依照学生的汇报发言,老师适当总结并简单加以说明。

活动二:在地球仪上找到地轴、北极点、南极点、赤道、北回来线、南回来线、北极圈、南极权、本初子午线、国际日期变更线等事物,认识到地轴是倾斜的(能够穿插关于地球仪见笑的讲解,但要简单说明地理原理)。

说明:在使用地球仪过程中,教师用大地球仪演示,学生采纳组长负责制,互助合作,照管到所用同学。

活动三:以小组为单位,利用手中地球仪,依照老师黑板上展现的表格提示,比较经纬线的不同和经纬度的分布规律。

第一章第二节《地球仪》一、教材分析经纬线和经纬网的学习和掌握,是进行区域定位的基础和依据,也是整个中学地理教学中的一个基础。

地球仪中经线、纬线和经度、纬度这部分内容,往往是教的时候学生很明白,一转眼就又糊涂了,归根结底是因为没有形成空间观念,又缺乏一定量的习题练习和讲解。

所以在教学中要注意充分利用地球仪和经纬仪以及地图加强学生的空间感受,并辅以一定的练习,让学生在大脑中形成立体的空间地球仪,随时可以提取。

二、教学目标1.知识与技能知道地球仪是地球的模型;掌握经线与纬线的特点和经度与纬度的判读规律。

会识别赤道,南、北回归线,南、北极圈,本初子午线等重要的经线和纬线;掌握东、西半球和南、北半球的划分方法和知道低、中、高纬的划分。

能运用地球仪说出经线与纬线、经度与纬度的划分;利用经纬网确定地理位置和两地之间的相互方向;能在教师的引导下制作“地球仪”。

2.过程与方法采用分组观察、比较、讨论、动手制作的方法,让学生在实践观察、探究发现、讨论交流、合作互助中学习。

3.情感态度与价值观通过探究活动和动手制作活动,进一步激发学生学习地理的兴趣。

三、教学重点1.了解赤道、纬线、经线的定义,能够在地图、地球仪上准确地找出。

2.掌握经线和纬线的特点、分布、变化规律,能够进行对比分析。

四、教学难点1.掌握经线和纬线的特点、分布、变化规律。

2.东西半球的判定。

五、教法建议1.“了解经线和纬线”、“辨别经度与纬度”的知识点中,本教材打破了传统教材先告诉学生结论,再让学生去理解或死记硬背的做法,不直接给学生提供结论,而多是让学生通过观察地球仪、读图填空、读图完成歌谣等活动自己得出结论,自己总结规律。

通过一系列的探究性活动,使学生在活动中既学会知识,又领悟学习方法。

在学生参与探究性学习活动的过程中,教师的作用主要是指导学生读图领悟概念、发现规律,而不是教师自己去讲解概念,总结规律。

上述活动可以让学生独立完成,也可以小组为单位(2~4人)共同活动。

粤教版初中地理七上第1章第2节《地球仪》word教案(7)○教学目的1.使学生明白地球的形状、地球的极半径和赤道半径,记住地球的平均半径和赤道周长。

(重点)2.使学生明白地球仪是地球的模型,明白地轴、两极、经线、纬线和赤道的意义,初步学会在地球仪上识别经线、纬线、两极和赤道。

3.使学生明白经度、纬度的确定方法(难点),记住南北半球、东西半球的划分。

(重点)○教学方法:观看法、读图分析和启发式谈话法、电化教学法。

○教学时刻:约分钟。

○教具:地球仪、经纬仪、多媒体课件。

地球仪若干(学生每人或两人一个)○教学过程导入语:宋代文学家苏轼有诗云:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(《题西林壁》)同学们,假如有人问你,人类共同生活的星球叫什么?大伙儿都会毫不犹疑地说:“是地球”。

然而,作为地球上的公民,可能你对地球还知之甚少。

为了让同学们了解地球的“庐山真面目”,今天,我们就先来熟悉一下地球的一些情形,第一学习“地球和地球仪”。

一、地球的形状和大小(板书)1、地球是什么形状的?(看地球卫星照片和图1.2地球的大小示意图后回答)地球形状是:球体。

2、地球的球心、极半径、赤道半径和最大周长在哪里?答: [结合经纬仪回答] 地球的球心叫地心,从地心到地球表面任何一点都叫作地球半径。

其中,从地心到北极或南极的半径,叫极半径;从地心到赤道上任何一点的半径,叫赤道半径。

地球的最大周长叫赤道。

赤道正好处在北极和南极的中间。

3、赤道半径和极半径相差多少千米?[看课本图中注释的具体数字回答]赤道半径6378 千米,极半径6357 千米,两者相差21 千米。

可见地球是一个两极稍扁的不规则的球体。

(但由于极半径与赤道半径相差专门少,假如把地球缩小到地球仪那样大小的时候,那个差别就看不出来了。

因此,人们仍把地球看作正球体。

)4、地球的平均半径、赤道周长和地球表面积分别是多少?平均半径为6371 千米,赤道周长约4 万千米,地球表面积5.1亿平方千米5、课堂练习:现在请大伙儿在笔记本上把表示地心、两极、赤道和极半径、赤道半径的图画出来。

地球和地球仪教案创设情境,引入新课教师讲述:同学们,我们生活在地球上,很多同学曾经或现在都会提到这些问题:地球是什么样的?地球有多大?人们怎么认识这个地球的?这节课我们一起去探讨这些问题,共同去探索地球。

板书:第一节地球和地球仪教师提问:同学们,你们知道地球是什么形状的吗?学生回答:圆形、椭圆形……教师补充说明:我们大家都知道地球是一个球体,怎么知道的呢?我们居住在地球上,无法看到地球的整体面貌,在古代,人们对地球的形状和大小是一个难解之谜。

一、认识地球的形状和大小学生活动:将学生分为四大组,每一组分别规定不同的时期(由远古到现代),结合课本,先讨论两分钟,然后各组派1~2名代表说出那一时期人们对地球形状的认识。

教师活动:分好四个组,将课本上四幅图用多媒体或挂图按照顺序展示出来,学生讨论完后,请各组代表上台边指示图片边讲述。

图1:“天圆如张盖,地方如棋局”图2:“天如斗笠,地如覆盘”图3:麦哲伦环球航行路线图图4:地球卫星照片学生分小组讨论并派代表回答。

第一组讲述:天圆如张盖,地方如棋局。

教师补充小结并引导:在古代,人们认为整个大地是平的,天空就像倒扣在大地上的一口巨大的锅,你同意这种说法吗?为什么?(学生回答)教师总结:同学们都非常聪明,不像古代人一样完全凭借直观的认识世界.简单地认识天空是圆的,大地是平的。

随着人们活动范围的扩大,人们逐渐发现大地并不是那样平坦。

比如: ①海边远方驶过来的航船,先看见船桅,后见船身;②月食时,地球的影子边缘总是弧形的。

第二组讲述:天如斗笠,地如覆盘教师引导提问:对于这样的说法,同学们能否提出质疑?(学生活动)教师总结:从海边看帆船到发生月食看到地球影子,人们对地球形状产生了极大的兴趣,并提出了地球可能是球体的假想。

为了证实这样的假想,人类需要到地球的另一端去看看,为此,很多探险家进行了多次全球性的航行。

你能说出历史上都有哪些著名的环球航行?(学生回答)教师讲述并引导:最著名的就是16世纪初葡萄牙航海家麦哲伦率领船队进行的环球探险航行。

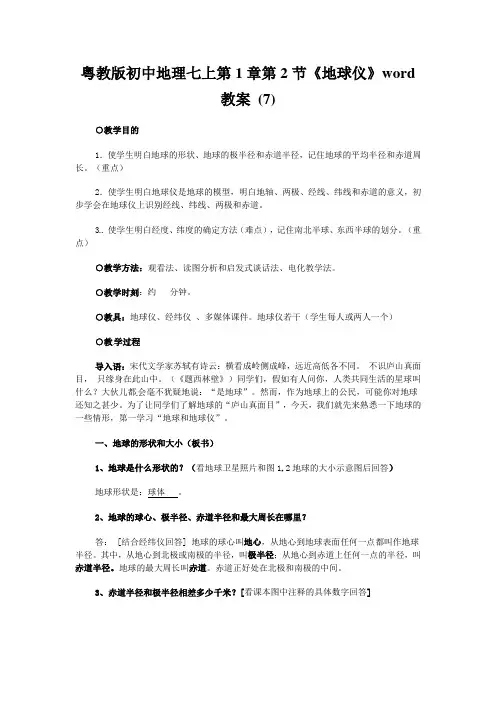

粤教版地理七年级上册1.2《地球仪》教学设计一. 教材分析粤教版地理七年级上册 1.2《地球仪》是学生在学习地理学科后的第二节课程,主要让学生了解地球仪的概念、种类和作用。

教材通过生动的图片和简单的文字,引导学生认识地球仪,理解地球仪上的各种符号和表示方法,从而培养学生对地理学科的兴趣和认识。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理知识,但对地球仪的认识还比较模糊。

学生在学习本节内容时,需要通过实物观察、动手操作和实践体验,来加深对地球仪的理解。

此外,学生对新鲜事物充满好奇,通过图片和实践活动,能够激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.让学生了解地球仪的概念,知道地球仪的种类和作用。

2.培养学生观察、思考、操作和实践的能力。

3.激发学生对地理学科的兴趣,提高学生地理素养。

四. 教学重难点1.地球仪的概念、种类和作用。

2.地球仪上的符号和表示方法。

五. 教学方法1.实物观察:让学生观察地球仪,加深对地球仪的认识。

2.动手操作:让学生动手操作地球仪,理解地球仪的使用方法。

3.实践活动:学生进行实践活动,提高学生的实践能力。

4.小组讨论:分组讨论地球仪的种类和作用,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.准备地球仪模型或图片,用于实物观察和讲解。

2.准备地球仪使用说明书,供学生动手操作时参考。

3.准备实践活动所需材料,如地图、标记笔等。

4.准备PPT或黑板,用于展示地球仪的符号和表示方法。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用地球仪模型或图片,引导学生关注地球仪,激发学生学习兴趣。

提问:“你们听说过地球仪吗?谁能简单介绍一下地球仪?”2.呈现(10分钟)介绍地球仪的概念、种类和作用。

通过PPT或黑板,展示地球仪的符号和表示方法,如经纬度、国家和地区等。

讲解地球仪的使用方法和注意事项。

3.操练(10分钟)学生分组动手操作地球仪,观察地球仪上的符号和表示方法。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(10分钟)学生进行小组讨论,总结地球仪的种类和作用。

《地球仪》本节教材,主要讲述了地球仪的相关知识。

学习本节知识,要求能够在地球上熟练找出某一点的具体位置;掌握经线和纬线的相关概念;能够用经度和维度说明一点的位置。

【知识与能力目标】1、知道地轴的意义,学会在地球仪上识别本初子午线、赤道、两极;2、说出经线与纬线,经度与纬度的划分;3、能在地球仪或地图上确定某地点的经纬度,并判断其所在的半球。

【过程与方法目标】1、通过学习使用地球仪,培养读图能力、想象能力和推理能力;2、运用相关知识,根据地球仪确定某一点的具体位置,识别其经度和维度。

【情感态度价值观目标】1、通过学习地球仪的相关知识,让学生了解地球,培养学生的分析能力;2、通过本节课的教学,使学生更加热爱我们生活的地球。

【教学重点】知道地轴的意义,学会在地球仪上识别本初子午线、赤道、两极。

【教学难点】1、各种类型的地图和地球仪,包括行政区划图,地形图,经济区分布图等;2、准备一些典型的图片;3、多媒体课件。

板书:第二节地球仪【讲授新课】复习提问地球的形状和大小,这个过程可以以小组形式完成。

学习新知师:地球是一个巨大的球体,要观察它的全貌的确很难。

于是,人们根据地球的形状,按一定比例将地球缩小,做成了地球模型,这就是地球仪。

借助地球仪,我们可以观察和认识地球。

地球仪是我们学习地理的重要工具之一。

活动探究师:认识地球仪,对地球仪的形状、结构以及球体上的图案、线段、颜色、文字等进行观察,并相互交流,将观察和交流后的结果写下来。

生:学生分组讨论,回答。

师:我们怎样利用地球仪来确定地球上某一点的具体位置?生:学生们讨论回答。

学习新知师:(课件展示)地球表面并没有经线和纬线,也没有地轴。

人们为了在地球上确定位置和方向,就在地球仪或地图上标出经线和纬线。

在地球仪上,与地轴垂直的圆圈叫纬线。

赤道是最长的纬线。

连接南北两极并与纬线垂直相交的半圆,叫经线。

所有经线长度相等,相对的两根经线组成一个经线圈。

同学们讨论地轴是真实存在的吗?生:学生边看边讨论。