15七年级历史汉通西域和丝绸之路2

- 格式:ppt

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:23

七年级上册历史第十五课笔记

以下是七年级上册历史第十五课“汉通西域和丝绸之路”的笔记。

一、汉通西域

西域:指今天甘肃玉门关、阳关以西,今新疆地区和更远的广大地区。

张骞通西域:公元前138年,汉武帝派张骞出使西域,目的是联络大月氏,夹击匈奴。

张骞出使西域的意义:了解了西域的情况,以及汉朝和西域的相互关系,为后来西域归属中央政权的管辖创造了条件。

同时,张骞出使西域,沟通了中国同西亚和欧洲的通商关系。

中国的丝和丝织品,从长安往西,经河西走廊,今新疆境内,运到安息(今伊朗高原和两河流域),再从安息转运到西亚和欧洲的大秦(罗马),开拓了历史上著名的“丝绸之路”。

史学家司马迁称赞张骞出使西域为“凿空”,意思是“开通大道”。

二、丝绸之路

陆上丝绸之路:从长安往西,经河西走廊,今新疆境内,运到安息(今伊朗高原和两河流域),再从安息转运到西亚和欧洲的大秦(罗马),开拓了历史上著名的“丝绸之路”。

海上丝绸之路:汉武帝以后,海上丝绸之路开辟,起点是广东的徐闻、合浦(途经东南亚、南亚、中东),到达大秦。

丝绸之路的意义:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

三、课堂小结

本课讲述了汉通西域和丝绸之路的历史事件。

通过学习,我们了解了张骞出使西域的意义以及丝绸之路的开辟和意义。

同时,我们也认识到了东西方贸易和文化交流的重要性。

汉通西域和丝绸之路知识点一:张骞通西域1. 西域:两汉时期,人们把今甘肃玉门关和阳关以西,即今天新疆地区和更远的地方,称为西域。

相关链接:“西域”一名最早见于《汉书·西域传》,系汉代及其后对于玉门关和阳关以西地区的总称。

其含义有两种:狭义专指葱岭(今帕米尔高原与喀喇昆仑山)以东而言,主要是指今新疆地区;广义则凡由此向西所能到达的地区,包括中亚、南亚、西亚、北非及欧洲都在内。

课本所讲的西域,指的是广义的西域。

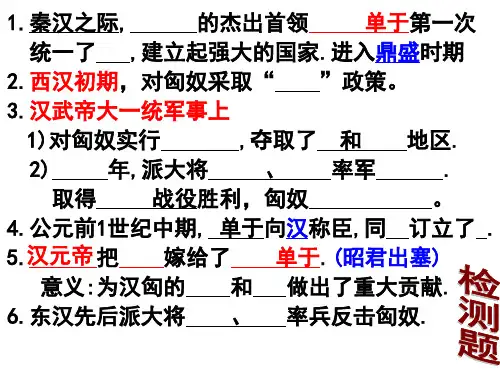

2. 汉初西域形势:小国林立,天山以北的一些小国受匈奴的控制和奴役。

相关链接:西域诸国概况:汉武帝即位前后,在广阔的西域有多个民族建立了大小数十个国家。

大约在葱岭以东有三十六个国家,后分成十余国,散布于塔里木盆地、昆仑山谷、葱岭山谷、天山山谷等地。

国家大小依河流灌注绿洲的面积大小而定,大国二三万人,小国数千人,最大的龟兹有八万人,最小国依耐只有六七百人。

有从事农业的城郭国家,有的则逐水草而游牧,居于定处。

西域民族众多,人种复杂。

3. 张骞出使西域(1)第一次①时间:公元前138年。

②目的:联络大月氏夹击匈奴。

③经过:张骞带领百余随从从长安出发向西,途中被匈奴捉住,单于把张骞拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女。

他不忘使命,设法逃脱,辗转到达大月氏,而大月氏西迁已久,无意与匈奴作战。

④成果:了解西域各国的情况及西域各国想和汉朝往来的愿望。

(2)第二次①时间:公元前119年。

②目的:访问西域各国,建立友好关系。

③经过:张骞率使团,带着上万头牛羊和大量丝绸,访问西域许多国家,西域各国也派使节回访长安。

④成果:汉朝与西域的交往从此日趋频繁。

(3)意义:张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域各国的联系,奠定了管理西域的基础。

相关链接:张骞是中国历史上出使西域的第一人,是我国历史上为巩固统一的多民族国家、沟通西域同内地的联系、促进中西交往作出了巨大贡献的杰出人物。

4. 西域都护的设置(1)背景:张骞通西域后,西域各国逐渐纷纷归附汉朝。

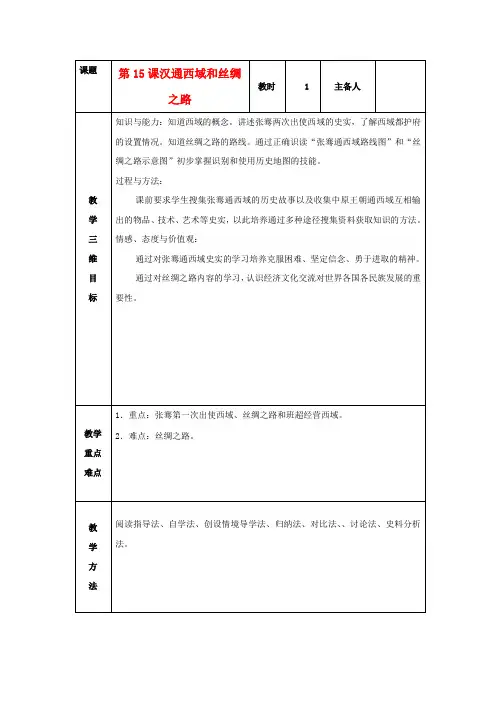

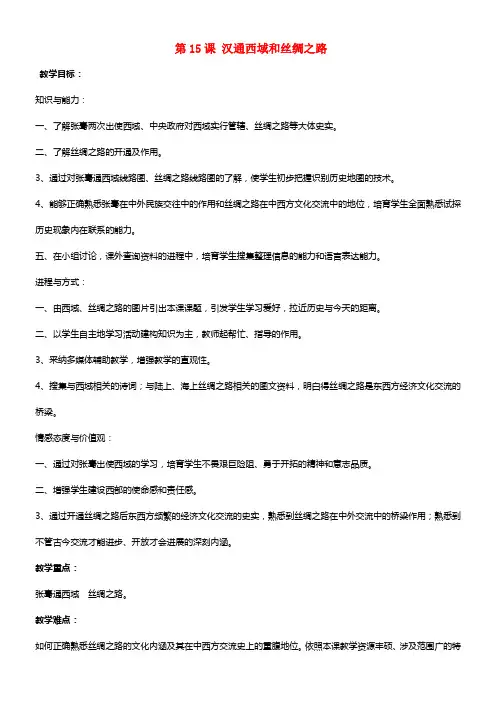

第15课汉通西域和丝绸之路教学目标:知识与能力:一、了解张骞两次出使西域、中央政府对西域实行管辖、丝绸之路等大体史实。

二、了解丝绸之路的开通及作用。

3、通过对张骞通西域线路图、丝绸之路线路图的了解,使学生初步把握识别历史地图的技术。

4、能够正确熟悉张骞在中外民族交往中的作用和丝绸之路在中西方文化交流中的地位,培育学生全面熟悉试探历史现象内在联系的能力。

五、在小组讨论,课外查询资料的进程中,培育学生搜集整理信息的能力和语言表达能力。

进程与方式:一、由西域、丝绸之路的图片引出本课课题,引发学生学习爱好,拉近历史与今天的距离。

二、以学生自主地学习活动建构知识为主,教师起帮忙、指导的作用。

3、采纳多媒体辅助教学,增强教学的直观性。

4、搜集与西域相关的诗词;与陆上、海上丝绸之路相关的图文资料,明白得丝绸之路是东西方经济文化交流的桥梁。

情感态度与价值观:一、通过对张骞出使西域的学习,培育学生不畏艰巨险阻、勇于开拓的精神和意志品质。

二、增强学生建设西部的使命感和责任感。

3、通过开通丝绸之路后东西方频繁的经济文化交流的史实,熟悉到丝绸之路在中外交流中的桥梁作用;熟悉到不管古今交流才能进步、开放才会进展的深刻内涵。

教学重点:张骞通西域丝绸之路。

教学难点:如何正确熟悉丝绸之路的文化内涵及其在中西方交流史上的重腹地位。

依照本课教学资源丰硕、涉及范围广的特点,教师应指导学生课前搜集与西域相关的诗词;与陆上、海上丝绸之路相关的图文资料,于无形中实现学科渗透、拓展本课的知识、拓宽学生的视野。

班超经营西域为小字阅读内容,可依照课堂教学的需要灵活运用。

教学进程:一、情境创设:师:请同窗们看一组展现西北风情的图片,(展现图片)请用一个词来描述你现在的感受?生:荒凉、神秘、神奇、好看、漂亮。

师:西部关于咱们来讲既神秘漂亮又荒凉古老。

其实,它曾是中国通往世界的第一座桥梁,谁是由此“走向世界的第一人”、以华丽丝绸命名的商贸之路又是如何显现的?就让咱们一起走进第十五课(板书课题)二、新课教学:师:同窗们,你明白历史上的西域指的是什么地址吗、你了解张骞吗?生:(略)师:(给出西域地图)请你依照图示,描述西域的地理范围。

年级:初一课题:《汉通西域与丝绸之路》一、【课标与教材】1、【解读课标】讲述张骞通西域的史实,认识丝绸之路在中外交流中的作用2、【教材分析】本课主要讲述了汉朝的对外交往,包括汉通西域和丝绸之路两部分内容,张骞通西域为丝绸之路的开辟创造了条件,而丝绸之路是中国古代文明向外传播的重要通道,在中西方交流史上占有重要的地位,所以本课在整个中国古代史上占有重要地位。

3、【教学重难点】:重点:张骞出使西域、丝绸之路(张骞通西域和丝绸之路是课标中明确提出的两个必须掌握的要点,而且在本课中具有提纲挈领的纲领性作用,因此确定为本课重点。

)难点:丝绸之路的文化内涵及其在中西方交流史上的重要地位。

(丝绸之路对于学生而言比较陌生,而且意义性的问题比较抽象,学生难以理解,因此确定为本课的难点)二、【学情分析】本课授课对象是初一学生。

他们历史知识的初学者,对于学习历史的方法和思维技巧还比较欠缺。

而且古代史由于年代久远,对他们来说还比较生疏,但同时又有一些新奇,因此要针对学生实际情况和需要,教学中尽量深入浅出,过于专业性、理论性的地方应简化,既有利于激发学生学习历史的兴趣,又符合现实教学以“学生发展为本”的要求。

另外还要适当第补充一些相关的课外知识,以便提高学生的学习兴趣。

三、【教学目标】基于学生上述认识的基础上,确定本课时的具体教学目标如下:1知识与能力:了解张骞两次出使西域的有关史实,认识张骞在西汉民族交往中的作用,了解西域都护设置的有关史实;熟悉丝绸之路示意图,知道丝绸之路;培养学生识读历史地图的基本技能,认识丝绸之路在中西经济、文化交流中的作用。

2过程与方法:设置问题,让学生在教材中寻找答案以解决问题;利用多媒体课件提供地图等材料,使学生更直观、更形象的分析问题。

3 情感态度价值观:通过分析张骞两次出使西域的影响,使学生认识到少数民族和边疆地区在我国经济文化发展中的重要地位和贡献,认识到开发边疆的重要意义;通过对张骞出使西域的介绍,使学生体会学习张骞不屈不挠、敢于冒险和开拓的坚强意志。