1981中国陆地净生态系统生产力空间格局及其变化.

- 格式:docx

- 大小:15.11 KB

- 文档页数:1

国家自然科学基金选题指南(一)中国海生态系统破汇格局、清单及不确定性(申请代码1选择地球科学部D下属代码)集成现场观测和卫星遥感数据,结合数值模拟等技术手段,系统评估中国海生态系统主要碳库时确定性,提供中国区域高时空分辨率的海洋碳收支清单。

(二)中国海生态系统固碳关键过程与调控机制(中请代码1选择地球科学部D下属代码)集成分析历史观测数据,深入研究我国邻近海域典型生态系统结构和碳汇功能的关系,揭示海水制,甄别自然和人类活动对碳汇的影响,厘清暖化和富营养化等环境变化对生态系统破汇功能的影响。

(三)海洋微型生物驱动与耦合的综合负排放机理(申请代码1选择地球科学部D下属代码)通过学科交叉同步研究微型生物代谢驱动的碳、氮、硫循环过程,从分子、基因水平到种群、生的有机碳-自生碳酸盐联合负排放路径,从实验观测到数值模拟建立微生物驱动的碳、氮、硫循环与矿技术储备。

(四)中国陆地生态系统碳库现存量及其不确定性(申请代码1选择地球科学部D下属代码)系统地评估2010-2020年间中国森林、草地、农田、湿地和内陆水体生态系统的全组分碳库的现关系;评估碳库的现存量与容量,揭示碳库的稳定性以及估算的不确定性。

(五)中国陆地生态系统固碳速率及其不确定性、稳定性和持续性(申请代码1选择地球科学部O基于长期调查样地、通量观测、多模型比对、多源数据整合等途径,定量分析森林、草地、农田主体的固碳速率,分析不同体系下固碳速率的不确定性;定量揭示中国陆地生态系统固碳速率的时空。

(六)中国陆地生态系统碳固持与碳汇功能的关键过程与调控机制(申请代码1选择地球科学部D研究土壤有机碳库关键属性的空间分布规律特征,解析森林、草地、农田、荒漠、湿地、内陆水性和土壤碳转化的关键过程对全球变化的响应及其生物与非生物机制;探究植物及土壤微生物群落对。

(七)中国陆地生态系统增汇潜力及风险评估(申请代码1选择地球科学部D下属代码)根据不同的气候变化和大气沉降情景,结合我国重大生态工程及各类人为管理措施等,探讨不同贡献,在充分考虑固碳速率(动态特征)、稳定性、持续性的基础上,提出陆地生态系统增汇的系统。

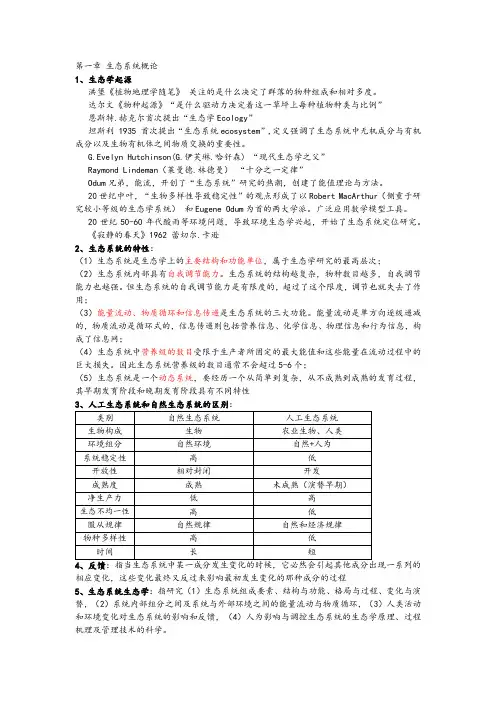

第一章生态系统概论1、生态学起源洪堡《植物地理学随笔》关注的是什么决定了群落的物种组成和相对多度。

达尔文《物种起源》“是什么驱动力决定着这一草坪上每种植物种类与比例”恩斯特.赫克尔首次提出“生态学Ecology”坦斯利 1935 首次提出“生态系统ecosystem”,定义强调了生态系统中无机成分与有机成分以及生物有机体之间物质交换的重要性。

G.Evelyn Hutchinson(G.伊芙琳.哈钎森) “现代生态学之父”Raymond Lindeman(莱曼德.林德曼)“十分之一定律”Odum兄弟,能流,开创了“生态系统”研究的热潮,创建了能值理论与方法。

20世纪中叶,“生物多样性导致稳定性”的观点形成了以Robert MacArthur(侧重于研究较小等级的生态学系统)和Eugene Odum为首的两大学派。

广泛应用数学模型工具。

20世纪50-60年代酸雨等环境问题,导致环境生态学兴起,开始了生态系统定位研究。

《寂静的春天》1962 蕾切尔.卡逊2、生态系统的特性:(1)生态系统是生态学上的主要结构和功能单位,属于生态学研究的最高层次;(2)生态系统内部具有自我调节能力。

生态系统的结构越复杂,物种数目越多,自我调节能力也越强。

但生态系统的自我调节能力是有限度的,超过了这个限度,调节也就失去了作用;(3)能量流动、物质循环和信息传递是生态系统的三大功能。

能量流动是单方向逐级递减的,物质流动是循环式的,信息传递则包括营养信息、化学信息、物理信息和行为信息,构成了信息网;(4)生态系统中营养级的数目受限于生产者所固定的最大能值和这些能量在流动过程中的巨大损失。

因此生态系统营养级的数目通常不会超过5-6个;(5)生态系统是一个动态系统,要经历一个从简单到复杂,从不成熟到成熟的发育过程,其早期发育阶段和晚期发育阶段具有不同特性4、反馈:指当生态系统中某一成分发生变化的时候,它必然会引起其他成分出现一系列的相应变化,这些变化最终又反过来影响最初发生变化的那种成分的过程5、生态系统生态学:指研究(1)生态系统组成要素、结构与功能、格局与过程、变化与演替,(2)系统内部组分之间及系统与外部环境之间的能量流动与物质循环,(3)人类活动和环境变化对生态系统的影响和反馈,(4)人为影响与调控生态系统的生态学原理、过程机理及管理技术的科学。

南开大学20春学期《全球变化生态学(尔雅)》在线作业2

试卷总分:100 得分:100

一、单选题(共25 道试题,共50 分)

1.80年代后期以来,在全球范围内进行科学研究和资源普查的行为的特点不包括()

A.遥感技术的分散化

B.实用化与商业化

C.大尺度遥感广泛应用,促进了宏观生态学的发展

D.国际合作与信息资源的共享

答案:A

2.与外界只有能量而没有物质交换的系统是()。

A.孤立系统

B.封闭系统

C.开放系统

D.群体系统

答案:B

3.下列归一化植被指数种,植被状况最好的是()。

A.2

B.1

C.0

D.-1

答案:B

4.在干热地区,气候变暖会导致湖泊水平面()。

A.维持不变

B.不确定

C.下降

D.上升

答案:C

5.关于海洋生物,下列说法错误的是()。

A.绝大对数海洋生物比陆地生物适应的温度范围更小

B.绝大对数水生生物缺乏体温调节机制

C.绝大多数水生生物是变温生物

D.绝大多数水生生物体温的维持依靠代谢所获取能量

答案:D

6.海底扩张学说提出于()。

A.20世纪60年代

B.20世纪50年代

C.20世纪40年代

D.20世纪30年代

答案:A。

南开大学20春学期《全球变化生态学(尔雅)》在线作业

试卷总分:100 得分:100

一、单选题(共25 道试题,共50 分)

水圈中全部的水每()通过生物体一次。

()

A.2.8年

B.28年

C.280年

D.2800年

答案:D

2.生物入侵将产生两种值得关注的全球效应是()。

A.降低地域性动植物区系的独特性、打破维持全球生物多样性的生殖隔离

B.降低地域性动植物区系的独特性、打破维持全球生物多样性的地理隔离

C.提高地域性动植物区系的独特性、打破维持全球生物多样性的生殖隔离

D.提高地域性动植物区系的独特性、打破维持全球生物多样性的地理隔离

答案:B

3.关于全球变化的科学内涵,下列说法错误的是()。

森林净生态系统生产力及其生物影响因子研究进展吴建平;刘占锋【摘要】在全球大气二氧化碳浓度上升的背景下,陆地生态系统碳循环及碳汇功能研究得到了广泛的关注,日益成为今后的政治和外交的重大议题之一。

净生态系统生产力(net ecosystem production, NEP)是生态系统光合固定的碳与生态系统呼吸损失的碳之间的差值;或者为生态系统净的碳积累速率。

NEP 的研究整合生态系统地上和地下部分,把生态系统碳循环的影响因子有机地联系了起来。

当NEP为正值时,说明生态系统为碳汇,NEP为负值则表明生态系统为碳源。

随着植物和土壤相互联系及其对生态系统过程研究的深入,NEP已经成为生态系统碳循环研究的核心概念之一。

以森林NEP为出发点,综述了国内外的最近的 NEP研究进展,分析了 NEP 研究的科学意义;探讨了植物群落组成/生物多样性、土壤微生物群落、大型/土壤动物和人为的管理或干扰等生物因子对NEP的影响。

根据综述研究提出未来研究应在:(1)土壤生物过程、土壤食物网及其与地上部分植物/动物相互作用对NEP的影响;(2)自然林生物多样性的竞争/共存机制与生态系统碳吸存稳定性;(3)人工林固碳潜力和不同植物功能群(灌草层)对生态系统碳动态影响等方面加强,以期为全面认识生物因子对森林生态系统系统固碳现状、机制和潜力提供理论基础。

%Under the background of global change, carbon cycling and carbon sequestration in terrestrial ecosystems have attracted considerable attention, which has become one of the important politic and diplomatic agendas. Net ecosystem production (NEP) is defined as the difference between ecosystem-level photosynthetic gain of carbon (gross primary production, GPP) and ecosystem loss of carbon (ecosystem respiration);or the net rate of carbon accumulation in ecosystems. NEPlinks above-and below-ground components which allow us to understand the carbon cycling in a complex ecosystem. Because the biotic linkages between plant and soil have been considered as the important driver for ecosystem properties and processes, NEP is considered as a central concept in ecosystem carbon cycling. When the NEP value is positive, it indicates the ecosystem is carbon sink;while the NEP value is negative, it indicates the ecosystem is carbon source. The paper reviewed the major findings of NEP in recent years. We highlighted the scientific importance of NEP research firstly, and then discussed the effects of plant community composition/plant diversity; soil microbial communities; macro/soil fauna activities and human activities/disturbance on NEP. The future challenges in the NEP studies also were discussed and the important topics that should be paid more attention aspects including were listed as following:(1) Effects of soil biological processes, soil food web and their interactions with plant communities on NEP; (2) Mechanisms ofcompetitive/coexistence for plant communities in natural forests and their effects on ecosystem carbon sequestration;(3) Potential carbon sequestration of plantations and the contributions of different functional groups to ecosystem carbon dynamics. This review provides a theoretical foundation for a comprehensive understanding of the effects of biological factors on the status, mechanisms and potential of net ecosystem production in forests.【期刊名称】《生态环境学报》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】6页(P535-540)【关键词】净生态系统生产力;生物多样性;土壤微生物;土壤食物网;管理措施;人类活动【作者】吴建平;刘占锋【作者单位】南昌工程学院生态与环境科学研究所,江西南昌 330099;中国科学院华南植物园,中国科学院退化生态系统植物恢复与管理重点实验室,广东广州510650【正文语种】中文【中图分类】Q948人类活动已经逐渐地导致大气二氧化碳浓度由工业时代前的280×10-6到现在的380×10-6,并且到21世纪末可能达到700×10-6 [1]。

基本知识点:1.陆地生态系统陆地生态系统是地球上最重要的生态系统类型,包括森林、草原、荒漠等类型。

它为人类提供了居住环境以及食物和衣着的主体部分。

与水域生态系统比较,陆地生态系统的太阳光充足,但空气中C02稀少,限制了植物的光合作用,能量与物质的周转速率要慢得多。

与水域环境不同,这里无水的浮力,温度变化大,而且多数营养物质由土壤溶液进入生物体。

因此,植物选择了发达的支持组织、保护组织与吸收组织。

影响陆地生态系统分布的因素:地球上的陆地生态系统是形形色色的,它们的分化与分布受多种因素所影响,其中起主导作用的是水陆分布和由于各地太阳高度角的差异所导致的太阳辐射量的多少及其季节分配,以及与此相联系的水热状况。

1.纬度太阳高度角及其季节变化因纬度而不同,太阳辐射量也因纬度而异。

为此北半球天文辐射量与可能辐射量沿纬度呈现有规律的变化。

辐射量的不同引起热量的差异,从赤道往两极,每移动一个纬度,气温平均降低0.5~0.7℃。

由于热量沿纬度的变化,出现生态系统类型有规律的更替,如从赤道向北极依次出现热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、北方针叶林与苔原,即所谓纬向地带性。

2.经度在北美大陆和欧亚大陆,由于海陆分布格局与大气环流特点,水分梯度常沿经向变化,因此导致生态系统的经向分异,即由沿海湿润区的森林,经半干旱的草原到干旱区的荒漠。

有人把这种变化与纬度地带性并列,称为经度地带性。

实际上,两者是不同的,前者是一种严格的自然地理规律,后者是在局部大陆上的一种自然地理现象,而在其他大陆如在澳大利亚,这种经向变化就大不相同。

3.海拔海拔高度每升高100m,气温下降0.6oC左右,而降水最初随高度的增加而增加,但到达一定界线后,降水量又开始降低。

由于海拔高度的变化,常引起自然生态系统有规律地垂直更替,有人称此现象为垂直地带性。

此外,地形与岩石性质对生态系统的分布也有重大影响。

如我国青藏高原的隆起,改变了大气2.水域生态系统与陆地生态系统的环境相比,水域生态系统又因其以水作为系统的环境因素而又具有一些共同特征,这些共同特征在很大程度上都与水的理化特性有关。

中国⽣物多样性保护概况中国⽣物多样性保护概况摘要:中国作为⼀个⽣物多样性⾮常丰富的国家,具有地球陆⽣⽣态系统的各种类型,共约595 种;物种⾼度丰富,⾼等植物约3 万余种,其中裸⼦植物有10 科、34 属,约250 种,是世界上裸⼦植物最多的国家。

中国也是世界上鸟类种类最多的国家之⼀。

我国不但⽣态系统类型和野⽣物种资源众多,⽽且具有繁多的栽培植物和家养动物及其野⽣近缘种。

此外,我国⽣物特有属、特有种多,动植物区系起源古⽼,珍稀物种丰富。

但是随着⼈⼝增加、⼯农业发展,⼈⼝、资源、环境之间⽭盾越来越突出。

因此对⽣物多样性的保护迫在眉睫、刻不容缓。

关键词:⽣物多样性保护⽣态系统物种遗传⽣物⾃然保护区陆地海洋⼀、⽣物多样性的分类与分布(⼀)分类1、遗传多样性⼴义的遗传多样性是指地球上所有⽣物所携带的遗传信息的总和。

但⼀般所指的遗传多样性是指种内的遗传多样性,即种内个体之间或⼀个群体内不同个体的遗传变异总和。

种内的多样性是物种以上各⽔平多样性的最重要来源。

遗传变异、⽣活史特点、种群动态及其遗传结构等定或影响着⼀个物种与其它物种及其环境相互作⽤的⽅式。

⽽且,种内的多样性是⼀个物种对⼈为⼲扰进⾏成功反应的决定因素。

种内的遗传变异程度也决定其进化的趋势。

遗传多样性可以表现在多个层次上,如分⼦、细胞、个体等。

在⾃然界中,对于绝⼤多数有性⽣殖的物种⽽⾔,种群内的个体之间往往没有完全⼀致的基因型,⽽种群就是由这些具有不同遗传结构的多个个2、物种多样性物种多样性是指动物,植物和微⽣物种类的丰富性,它们是⼈类⽣存和发展的基础.它是⽣物多样性的简单度量,只计算给定地区的不同物种数量。

在数学公式⾥⽤S代表。

物种多样性包括两个⽅⾯:⼀⽅⾯是指⼀定区域内物种的丰富程度,可称为区域物种多样性;另⼀⽅⾯是指⽣态学⽅⾯的物种分布的均匀程度,可称为⽣态多样性或群落多样性。

物种多样性是衡量⼀定地区⽣物资源丰富程度的⼀个客观指标。

他是根据⼀定空间范围物种的遗传多样性可以表现在多个层次上数量和分布特征来衡量的。

《全球生态学》复习整理一、概念1.对气候变化的敏感性、适应性与脆弱性敏感性:指一个系统对气候变化的响应程度。

适应性:指系统在其运行、过程或结构中对预计或实际气候变化的可能调节程度。

脆弱性:指气候变化对一个系统的破坏程度。

它既取决于一个系统对于特定气候变化的敏感性,又取决于此系统对于该变化的适应性(Houghton,2001)。

2.全球变化“全球变化”(Global Change)一词首先出现于20世纪70年代,为人类科学家所使用。

全球变化指由于自然和人为因素造成的全球性的环境变化,主要包括气候变化、大气组成变化,如CO2浓度及其它温室气体的变化,以及由于人口、经济、技术和社会的压力引起土地利用的变化。

3.土地利用与土地覆盖土地利用(land use):指人类依据土地的特点,根据一定的经济与社会目的,采取一系列的生物和技术手段对土地进行的长期性或周期性经营活动,把土地的自然生态系统变为人工生态系统的过程。

土地覆盖(land cover):指自然营造物和人工建筑物所覆盖的地表诸要素的综合体,包括地表植被、土壤、冰川、湖泊、沼泽湿地及各种建筑物(如道路等),具有特定的时间和空间属性,其形态和状态可在多种时空尺度上变化。

4.温室气体与温室效应温室气体:是指在10微米附近(8 10 m)的红外光谱波长上吸收辐射、对地表有一种遮挡作用的气体,并导致地球大气的增温,如CO2,CH4,N2O,O3和H2O等。

温室效应:是指地球大气中高浓度的CO2等温室气体象温室的玻璃罩一样只允许太阳辐射到达地面,却吸收从地面反射的红外辐射,而导致地球大气温度升高的效应。

5.大气环流模式大气环流模式(GCMs: General Circulation Models)-大气环流模式是进行天气和气候预测的基础,是对用于天气预报和气候预报的大气数值模式的总称。

-是由流体力学方程组和热力学方程组组成的一组用于定量描述发生在大气、海洋、冰和陆地的各种过程的方程组。

植物生态学报2007,31(3)413~424ΞJournalofPlantEcology(formerlyActaPhytoecologicaSinica)中国陆地植被净初级生产力遥感估算朱文泉潘耀忠张锦水3(北京师范大学资源学院,环境演变与自然灾害教育部重点实验室,北京100875) 摘要该文在综合分析已有光能利用率模型的基础上,构建了一个净初级生产力(NPP)遥感估算模型,该模型体现了3方面的特色:1)将植被覆盖分类引入模型,并考虑植被覆盖分类精度对NPP估算的影响,由它们共同决定不同植被覆盖类型的归一化植被指数(NDVI)最大值;2)根据误差最小的原则,利用中国的NPP实测数据,模拟出各植被类型的最大光能利用率,使之更符合中国的实际情况;3)根据区域蒸散模型来模拟水分胁迫因子,与土壤水分子模型相比,这在一定程度上对有关参数实行了简化,使其实际的可操作性得到加强。

模拟结果表明,1989~1993年中国陆地植被NPP平均值为3.12PgC(1Pg=1015g),NPP模拟值与观测值比较接近,690个实测点的平均相对误差为4.5%;进一步与其它模型模拟结果以及前人研究结果的比较表明,该文所构建的NPP遥感估算模型具有一定的可靠性,说明在区域及全球尺度上,利用地理信息系统技术将遥感数据和各种观测数据集成在一起,并对NPP模型进行参数校正,基本上可以实现全球范围不同生态系统NPP的动态监测。

关键词生物量遥感模拟NPP NDVI中国ESTIMATIONOFNETPRIMARYPROFVEGETATIONBASEDONREMOTEZHUWe n2Quan,PANYao2Zhong,andKeyLaboratoryofEnvironmentalChangeofof,CollegeofRes ourcesScienceandTechnology,BeijingNormalUniversity,Beijing100875Abstract (NPP)isakeycomponentoftheterrestrialcarboncycle.Modelsimulationistoestimateregional andglobalNPPgivendifficultiestodirectlymeasureNPPatsuchspatialscales.AnumberofNP Pmodelshavebeendevelopedinrecentyearsasresearchissuesrelatedtofoodsecurityandbioti cresponsetoclimaticwarminghavebecomemorecompelling.However,largeuncertain2tiess tillexistbecauseofthecomplexityofecosystemsanddifficultiesindeterminingsomekeymode lparame2ters.Methods WedevelopedanestimationmodelofNPPbasedongeographicinformationsystem(GIS)andr e2motesensing(RS)technology.Thevegetationtypesandtheirclassificationaccuracyaresim ultaneouslyintro2ducedtothecomputationofsomekeyvegetationparameters,suchasthemax imumvalueofnormalizeddiffer2encevegetationindex(NDVI)fordifferentvegetationtypes. Thiscanremovesomenoisefromtheremotesens2ingdataandthestatisticalerrorsofvegetation classification.ItalsoprovidesabasisforthesensitivityanalysisofNPPontheclassificationaccu racy.Themaximumlightuseefficiency(LUE)forsometypicalvegetationtypesinChinaissim ulatedusingamodifiedleastsquaresfunctionbasedonNOAA/AVHRRremotesensingdataan dfield2observedNPPdata.ThesimulatedvaluesofLUEaregreaterthanthevalueusedintheCA SAmodelandlessthanthevaluessimulatedwiththeBIOME2BGCmodel.Thecomputationoft hewaterrestrictionfactorisdrivenwithgroundmeteorologicaldataandremotesensingdata,an dcomplexsoilparametersareavoided.Resultsarecomparedwithotherstudiesandmodels. Importantfindings ThesimulatedmeanNPPinChineseterrestrialvegetationfrom1989-1993is3.12Pg15C(1Pg=10g).ThesimulatedNPPisclosetotheobservedNPP,andthetotalmeanrelativeerro ris4.5%for690NPPobservationstationsdistributedinthewholecountry.Thisillustratestheutilit yofthemodelfortheestimationofterrestrialprimaryproductionoverregionalscales. Keywords biomass,remotesensing,simulation,NPP,NDVI,China收稿日期:2006202215接受日期:2006206224基金项目:国家自然科学基金项目(40371001)和北京师范大学青年基金项目3通讯作者Authorforcorrespondence E2mail:zhangjsh@E2mailofthefirstauthor:zhuwq75@414植物生态学报31卷植被生产力是人类生活所需食物、原料及燃料的来源。

基于遥感和FORCCHN的中国森林生态系统NPP及生态服务功能评估赵俊芳;曹云;马建勇;姜月清【摘要】气候变化背景下定量评估中国森林生态系统净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)及生态服务功能,对于更好地理解全球变化背景下中国森林生态系统碳循环的演变规律以及正确评价森林在中国生态环境建设中的作用具有重要意义.以中国森林生态系统为研究对象,应用遥感数据和基于个体的中国森林生态系统碳收支模型FORCCHN,模拟了1981—2017年中国森林生态系统净初级生产力NPP,并对其固碳释氧生态服务功能进行了评估.结果表明,(1)1981—2017年期间,中国森林生态系统单位面积NPP量和NPP总量年际变化呈现较为明显的增长趋势.其中,NPP总量在2.02~2.53 Pg·a-1之间波动,平均为2.36 Pg·a-1,最大值出现在2004年,最小值出现在2010年.(2)NPP年代际增长十分明显,其中,21世纪00年代和21世纪10年代之间的增加幅度最大.(3)NPP空间分布的基本特点是南高北低,且近36年各地森林生态系统单位面积NPP增加量差异显著,其中,西南林区单位面积NPP量增幅最为明显,最大增幅超过666.7 g·m-2·a-1;东南林区单位面积NPP量增幅也很明显,最大增幅超过444.4 g·m-2·a-1.(4)近36年来,中国森林生态系统固碳价值和释放氧气价值均呈波动增加趋势,固碳释氧总价值140883.3×109 yuan,且释放氧气价值为固碳价值的2.82倍.【期刊名称】《生态环境学报》【年(卷),期】2018(027)009【总页数】8页(P1585-1592)【关键词】森林生态系统;FORCCHN模型;NPP;生态服务功能;固碳释氧【作者】赵俊芳;曹云;马建勇;姜月清【作者单位】中国气象科学研究院/灾害天气国家重点实验室,北京 100081;国家气象中心,北京 100081;华中农业大学植物科学技术学院,湖北武汉 430070;国家气象中心,北京 100081【正文语种】中文【中图分类】F062.2;X196碳循环、水循环及食物与纤维已成为当今全球变化研究的 3大热点(周广胜等,2002)。

1981-2015年中国陆地生态系统蒸腾蒸散比数据集1. 引言1.1 概述随着全球气候变化的日益加剧,对陆地生态系统水循环及其对气候变化响应的研究变得越来越重要。

作为一个关键的水循环过程,生态系统蒸腾蒸散比在维持陆地生态系统功能和调节气候变化方面起着至关重要的作用。

蒸发过程影响着土壤湿度、植被生长、能量平衡以及降水分布等诸多因素。

因此,深入了解和研究中国陆地生态系统蒸腾蒸散比的时空变化规律,对于合理利用水资源、生态环境保护与可持续发展具有极其重要的意义。

1.2 背景介绍中国是世界上人口最多、面积第三大的国家,拥有多种不同类型的生态系统。

然而,在近几十年中,中国面临着快速城市化和工业化带来的严重环境问题。

这些问题直接威胁到了中国陆地生态系统的稳定性和可持续性发展,并进一步影响到全球气候变化。

因此,对中国陆地生态系统进行深入研究并了解其水循环过程是十分重要且紧迫的。

1.3 研究意义本文旨在通过收集和分析1981年至2015年期间中国陆地生态系统蒸腾蒸散比数据集,探讨中国陆地生态系统的时空变化规律,并深入研究气候变化和土地利用变化对生态系统蒸发的影响。

这将有助于我们更好地理解水资源利用效率、土壤湿度动态以及植被与气候相互作用机制等关键问题。

同时,研究结果还可为相关政策制定提供科学依据,指导生态环境保护和可持续发展的实践。

最后,本文对研究局限性进行详细讨论,并展望未来研究方向,希望建立起一套完整的生态保护与可持续发展指导框架。

通过本文的研究内容,我们将能够更好地认识各种不同类型的生态系统之间的区别和联系,为全球范围内的陆地生态系统管理和水资源调控提供参考依据。

希望通过这些努力,能够促进中国的生态文明建设,并为其他国家和地区在应对气候变化和保护生态环境方面提供借鉴与启示。

2. 数据集来源:2.1 数据收集时间范围:本研究所使用的数据集涵盖了1981年至2015年这个时间段。

这个时间范围的选择是为了能够充分考虑到近几十年来中国陆地生态系统蒸腾蒸散比的变化情况。

地理学报ACTA GEOGRAPHICA SINICA 第71卷第1期2016年1月V ol.71,No.1January,2016内蒙古草地生态系统碳源/汇时空格局及其与气候因子的关系戴尔阜1,2,黄宇3,吴卓1,2,4,赵东升1,2(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;2.中国科学院陆地表层格局与模拟重点实验室,北京100101;3.滑铁卢大学环境学院规划学院,加拿大滑铁卢ON N2L 3G1;4.中国科学院大学,北京100049)摘要:草地净生态系统生产力(NEP )能够表征草地生态系统的固碳能力,直接定性定量地描述草地生态系统的碳源/汇性质和大小。

因此,研究区域尺度草地生态系统NEP 具有重要的实践意义。

基于卫星遥感资料、地面气象观测资料及实地采样数据,结合光能利用率模型估算了2001-2012年内蒙古草地生态系统净初级生产力(NPP )。

同时,应用土壤呼吸模型估算了逐月平均土壤呼吸量(Rs ),进而估算内蒙古草地净生态系统生产力(NEP )。

研究揭示了2001-2012年内蒙古草地生态系统NPP 、NEP 年际变化规律、气候因子的年际变化规律,以及草地NPP 、NEP 与主要气候因子的关系。

结果表明:2001年以来,内蒙古草地生态系统整体发挥碳汇效应,净碳汇总量达到0.55Pg C ,年均固碳率约为0.046Pg C/a ;研究区大部分草地NPP 、NEP 与降水均呈正相关关系,与温度相关性不显著,内蒙古草地生态系统仍有巨大的固碳潜力。

关键词:草地生态系统;NPP ;NEP ;碳源/碳汇;内蒙古DOI:10.11821/dlxb2016010021引言自1988年政府间气候变化专业委员会(IPCC )建立以来,世界各国开展了多次气候变化国际谈判[1-2]。

地球陆地生态系统碳循环与温室效应问题,一直是全球碳计划(GCP )、全球变化与陆地生态系统响应计划(GCTE )等一系列国际全球变化研究核心计划的焦点科学内容[3]。

中国科学D辑:地球科学2007年第37卷第6期: 804~812收稿日期: 2006-07-11; 接受日期: 2007-01-19国家自然科学基金项目(批准号: 90211016, 40638039, 40228001, 40021101)和教育部重大科技项目(编号: 306019)资助《中国科学》杂志社SCIENCE IN CHINA PRESS1981~2000年中国陆地植被碳汇的估算方精云*郭兆迪朴世龙陈安平(北京大学环境学院生态学系, 北京大学地表过程与分析模拟教育部重点实验室, 北京 100871)摘要利用森林和草场资源清查资料、农业统计、气候等地面观测资料, 以及卫星遥感数据, 并参考国外的研究结果, 对1981~2000年间中国森林、草地、灌草丛以及农作物等陆地植被的碳汇进行了估算, 并对土壤碳汇进行了讨论. 主要结论如下: (1) 中国森林面积(郁闭度为20%)由1980年初的116.5×106 ha, 增加到2000年初的142.8×106 ha; 森林总碳库由4.3 Pg C (1 Pg C = 1015 g C)增加到5.9 Pg C; 平均碳密度由36.9 Mg C/ha (1 Mg C = 106 g C)增加到41.0 Mg C/ha; 年均碳汇为0.075 Pg C/a. 中国草地面积约为331×106 ha, 总碳库1.15 Pg C, 总碳密度3.46 t C/ha, 年均碳汇0.007 Pg C/a. 中国灌草丛的面积为178×106 ha; 年均碳汇为0.014~0.024 Pg C/a. 中国农作物的生物量按0.0125~0.0143 Pg C/a的速率增加. (2) 在1981~2000年间, 中国陆地植被年均总碳汇为0.096~0.106 Pg C/a, 相当于同期中国工业CO2排放量的14.6%~16.1%. 利用国外结果对中国土壤碳汇进行了概算, 为0.04~0.07 Pg C/a. 因此, 中国陆地生态系统的总碳汇(植被和土壤)将相当于同期中国工业CO2排放量的20.8%~26.8%. (3) 文中的碳汇估算存在很大的不确定性, 尤其是对土壤碳汇的估算. 为此, 需要进行更为深入、细致的研究.关键词森林草地灌草丛农作物土壤陆地生态系统碳汇全球和区域碳循环已成为全球变化研究和宏观生态学的核心研究内容之一. 在碳循环研究中, 一个重要的科学问题是回答区域或全球的碳源和碳汇的大小、分布及其变化. 因为它与限制一个国家化石燃料使用的国际公约——“京都议定书”紧密联系, 所以不仅是一个科学命题, 也成为国际社会广泛关注的焦点.通俗地说, 当生态系统固定的碳量大于排放的碳量,该系统就成为大气C O2的汇,简称碳汇(Carbon sink), 反之, 则为碳源(Carbon source). 西方主要发达国家对本国生态系统的碳汇进行了较为全面的估算. 例如, Pacala等[1]发现, 在1980年代美国本土的陆地生态系统吸收了其工业CO2排放量的30%~50%. 欧洲大陆吸收了其工业源CO2的7%~ 12%[2]. 相对于这些国家, 中国仅对某些植被和土壤类型的区域碳汇进行了估算, 而缺乏对整个生态系统的全面评估. 例如, 在植被方面, 刘国华等[3], Fang 等[4], Piao等[5,6]评估了中国森林植被和中国草地的生物量碳汇. 在土壤方面, Pan等[7]分析了中国水稻土的碳汇和固碳潜力; 黄耀和孙文娟[8]分析了中国耕作土壤有机碳储量的变化. 另外, Cao等[9]利用生态过程模型估算了中国陆地生态系统的净生产力(NEP), 尽管在区域尺度上NEP不等于碳汇, 但常常作为碳汇大小的量度. 本研究利用最新的资料和有关参数, 参考国内外最新的研究结果, 对1981~2000年间中国森林、灌丛、草地和农作物等4种主要植被类型的生物量碳汇进行较为详细的评估, 并讨论整个生态系统(植被和土壤)的碳汇大小及其变化.第6期方精云等: 1981~2000年中国陆地植被碳汇的估算 8051 主要原理和方法1.1 森林目前国家或区域尺度森林生物量的推算大多使用森林资源清查资料. 由该资料来推算森林生物量, 首先要建立生物量与木材蓄积量之间的换算关系, 即生物量换算因子(Biomass Expansion Factor, BEF). 研究表明, BEF 值随着林龄、立地、林分密度、林分状况不同而异, 而林分蓄积量综合反映了这些因素的变化, 因此, 可以作为BEF 的函数, 以反映BEF 的连续变化. 基于这一思想, 作者建立了“换算因子连续函数法”[4,10~13], 即,b BEF a x=+ (1)111mnkijl ijl ijl i j l Y A BEF x ====⋅⋅∑∑∑ (样地尺度), (2) 303011,i i i i i i Y BEF x A a A x bA ===××=+∑∑(区域或省区尺度), (3a) Y =BEF x A ⋅⋅, (全国尺度), (3b)式中, a 和b 为常数.在(1)式中, 当蓄积量很大时(成熟林), BEF 趋向恒定值a ; 蓄积量很小时(幼龄林), BEF 很大. 这一简单的数学关系符合生物的相关生长(Allometry)理论,可以适合于几乎所有的森林类型, 并且由该式可以非常简单地实现由样地调查向区域推算的尺度转换,从而为推算区域尺度的森林生物量提供了简捷的方法. 在(2)和(3)式中, Y , A , x 和BEF 分别是全国的总生物量、总面积、全国平均蓄积量和所对应的换算因子;A i , V i , x i 和BEF i 分别是某一森林类型在第i 省份的总面积、总蓄积量、平均蓄积量及所对应的换算因子. i , j 和l 分别为省区、地位级和龄级; A ijl , x ijl 和BEF ijl 分别为第i 省区、第j 地位级和第l 龄级林分的面积、平均蓄积量和换算因子, m, n 和k 分别为省区、地位级和龄级的数量. 其推导过程, 详见方精云等[11].作者利用各地不同森林类型样地的材积和生物量实测资料, 基于连续生物量换算因子法, 建立了各类型森林的换算因子等参数[10~13](附表1). 利用这些参数和1977~1981, 1984~1988, 1989~1993, 1994~ 1998和1999~2003年等时期的森林资源清查资料, 可以相当方便地计算1981~2000年间中国森林生物量碳库及其变化.需要说明的是, 作者早期报道的中国森林碳库及其变化的结果[4,5,12,14,15] 是基于郁闭度为30%的森林标准估算的. 但自1994年以后, 中国在森林资源清查中, 对森林的定义有所改变, 即由郁闭度为30%改为20%. 尽管这种改变对估算森林碳库带来很大困难, 但便于与国际同类工作的比较, 因为世界上多数国家采用20%, 甚至10%的郁闭度作为森林标准[16]. 由于森林标准的改变, 森林的面积、单位面积的森林碳密度以及相伴随的森林碳汇都会发生较大的变化. 为了采用新的标准估算森林碳汇, 需要得到不同时期郁闭度为20%时的森林面积和碳密度等参数, 但早期的森林统计资料(1977~1981和1984~1988年)缺乏此类信息. 分析同时具有两种森林标准的1993~1998年的统计数据发现, 在各省区水平, 两种森林标准的森林总面积之间和森林总碳库之间都具有极好的线性关系, 即:面积之间的关系:AREA 0.2 = 1.183AREA 0.3 + 12.137(R 2 = 0.990, n = 30), (4) 总碳量之间的关系: TC 0.2 = 1.122TC 0.3 + 1.157 (R 2 = 0.995, n = 30), (5)式中, AREA 0.2和AREA 0.3分别为郁闭度为20%和30%时某省区的森林面积(104 ha); TC 0.2和TC 0.3分别为郁闭度为20%和30%时某省区的森林总碳量(Tg C; 1 TgC = 0.001 Pg C = 1012 g C).利用上式, 我们获得了1977~1981和1984~1988两个时期郁闭度为20%时各省区的森林总面积和总碳量, 并由此得到单位面积的碳密度(表1).1.2 草地 (1) 草地资源清查数据中国从1979年开始, 分3个阶段实施了全国草表1 基于森林资源清查资料计算的1980~1990年代中国森林植被碳库及其变化a)时期 面积 (106ha) 碳量 (Tg C) 碳密度 (Mg C/ha)碳汇量(Tg C/a) 1977~1981116.5 4302.6 36.9 − 1984~1988124.2 4458.0 35.9 22.2 1989~1993131.8 4930.7 37.4 94.5 1994~1998132.2 5011.6 37.9 16.2 1999~2003142.8 5851.9 41.0 168.1 总平均75.2a) 森林郁闭度为20%. 生物量与C 量之间的转换系数为0.5806中国科学 D 辑 地球科学第37卷地资源的统一调查, 其中1981~1988年为草地资源的调查阶段, 调查范围覆盖了全国2000多个县[17]. 本文地上生物量的基础数据主要来源于基于此次调查出版的《中国草地资源数据》[18]. 该数据记载了各省的每一草地类型平均单位面积产草量. 利用该数据和方精云等提出的方法[19], 计算获得了中国各省区各类型草地的地上生物量, 并用0.45的转换系数将生物量转换成碳量.(2) NDVI 与地上生物量的关系遥感数据(均一化植被指数, NDVI )为研究大尺度的植被动态及其空间分布提供了有效信息. 它与植被生物量或生产力之间常呈良好的正相关关系, 因此常作为其指标[20,21]. 本文通过建立NDVI 和地上生物量之间的关系来计算中国草地地上生物量及其时空变化. 所使用的NDVI 来自GIMMS 的1982~ 1999年8 km 分辨率, 每15天的数据. 该数据广泛应用于全球[22~24]和中国植被生产力[21,25,26]的研究. 该数据的校正和处理, 详见Piao 等[26].为了建立NDVI 与地上生物量的关系, 我们先计算每一空间位置上各年的最大NDVI , 记为NDVI max , 然后计算得出1982~1999年间每一省份对应草地类型的平均NDVI max . 最后建立以NDVI max 为自变量、生物量密度为因变量的回归模型((6)式). 利用该模型和1982~1999年间每年的NDVI max , 分别计算了1982~1999年间中国草地地上生物量及其时空变化.详细的数据处理过程等, 见Piao 等[27].1.6228max179.71YNDVI =× (R 2= 0.71, p < 0.0001). (6)(3) 地下生物量的估算在草地生态系统中, 地下生物量在全部生物量中占很大比重. 在我们的估算中, 利用地下和地上生物量的比值来估算地下和总生物量[19], 并假定同一草地类型的该比值不变来估算期初和期末的地下生物量. 中国17种主要草地类型的该比值见朴世龙 等[6].1.3 农作物中国是一个农业大国. 农业植被在生态系统碳循环中起着十分重要的作用. 估算作物生物量碳库及其变化的方法是利用作物产量的统计数据及各主要作物的相关参数来进行, 即下式[19]:(1)/,B W P E =−× (7)其中, B 为作物生物量, W 为作物经济产量的含水率, P 为作物经济产量, E 是收获系数(harvest index), 即为经济产量与生物产量之比. 附表2列出各主要作物的收获系数和经济产量的含水率.为了获得作物生物量碳库的空间分布及其变化, 与推算草地生物量碳库的方法相似, 我们利用各省区各作物的平均生物量密度与相对应的平均NDVI 进行统计回归, 获得如下回归方程: B m = 8.5582 × NDVI 2.4201 (R 2 = 0.62), (8) 式中, B m 为生物量密度(t/km 2或g/m 2), NDVI 为各像元的年均NDVI 值.利用该方程以及农业统计数据和各年份的NDVI 数据, 就可以估算不同年份中国农业植被生物量碳密度的空间分布及其时间变化. 本研究中, 生物量与C 量之间的转换因子为0.45.考虑到作物的收获期短, 作物生物量作为碳汇的效果不明显, 因此, 常设定作物生物量的碳汇为 零[1]. 本文也采用同样处理.1.4 灌草丛灌草丛是中国分布广泛的另一种植被类型, 面积约为178×104 km 2, 但其生产力和碳汇的研究十分稀少. 我们试图用两种方法来计算.首先, 通过建立跨植被类型的植被生产力(NPP)和碳汇之间的关系, 来估算灌草丛的碳汇. 研究表明, 不同类型的森林和草地的碳汇(y , Mg C ·ha −2·a −1)与其NPP (x, g C ·ha −2·a −1)之间呈如下关系:624.0100.00260.243y x x −=−×+− (R 2 = 0.64), (9)式中, NPP 是基于CASA 模型计算得到的[21,25]. 不同类型森林和草地的碳汇数据来自Piao 等[5]和Fang 等[27].(9)式表示碳汇随着NPP 的增加逐渐增加; 当NPP 增加到某一值时, 碳汇达到极大. 这种变化过程可以从植物生理学上得到一些解释. 如, 热带雨林的NPP 很大, 但由于其呼吸分解迅速, 净积累的干物质并不多, 即碳汇量不大; 干旱-半干旱区的草原其本身的NPP 较低, 积累的干物质也较低; 而温带森林的碳汇量较大.第二种方法是利用“碳汇效率”来估算. 我们把某一类型的植被每单位NPP 所产生的碳汇量定义为该植被的碳汇效率(carbon sink efficiency, CSE), 记为第6期方精云等: 1981~2000年中国陆地植被碳汇的估算 807CSE = 碳汇量/NPP, (10) 一般来说, 热带林的CSE 较低, 而温带林的CSE 较高, 因为热带林虽然NPP 较大, 但消耗和周转的光合产物也较快, 所以净积累的干物质(碳汇量)较小, 温带林则不然. 例如, 利用已经发表的NPP 和碳汇数据[5,23,27]计算可知, 中国常绿阔叶林的CSE 较小, 为0.026; 落叶阔叶林最大, 为0.078. 中国森林的面积加权平均CSE 为0.057, 草地的面积加权平均CSE 为0.015.灌草丛植被可以看成是介于森林和草丛植被的中间类型, 因为较为密集、高大的灌丛进一步生长可以形成森林(次生林), 从而具有森林的性质; 而草丛则具有草地的性质. 所以, 取森林和草地的平均CSE (0.036)作为中国灌草丛的CSE. 这样, 就可以由灌草丛的NPP 和CSE 值, 求算其碳汇量.2 主要结果与分析2.1 森林如前所述, 作者曾对中国过去50年森林植被的碳库及其变化进行了研究, 发现中国森林在最近的20年里是一个显著的碳汇[4,5]. 但这些分析是基于郁闭度为30%的森林标准进行的, 并且使用的数据截至到1998年. 本文报告郁闭度为20%、森林调查期限为1977~2003年间的重新估算结果. 结果显示, 中国森林碳库由1980年代初(1977~1981)的4.30 Pg C 增加到21世纪初(1999~2003)的5.85 Pg C, 年平均增加0.075 Pg C/a (表1). 单位面积的森林碳密度也显著增加, 由初期的36.9 Mg C/ha 增加到研究期末的41.0 Mg C/ha.从表1还可以看出, 不同时期的碳汇大小差异较大; 前10年的平均碳汇为0.058 Pg C/a, 后10年的均值为0.092 Pg C/a (表1). 这表明, 中国森林植被的碳汇功能在显著增加, 尤其是最近一个调查期(1999~2003), 碳汇达到0.17 Pg C/a. 该值已超过美国森林植被的碳汇值(0.11~0.15 Pg C/a)[1]. 中国森林碳汇显著增加主要是由于人工造林生长的结果. 据估计, 中国人工林对中国森林总碳汇的贡献率超过80%[4].2.2 草地基于前述计算方法, 获得了中国草地碳汇等参数(表2). 过去的20年, 中国草地的年平均碳汇为7Tg C, 约为森林植被的十分之一. 因为草地面积约是森林面积的3倍, 所以, 中国草地单位面积的碳汇能力实际上仅相当于森林的1/30.尽管中国草地总体上起着碳汇的作用, 但存在着巨大的空间异质性[6]. 内蒙古东部、大兴安岭东侧、天山、阿尔泰山、藏南等草地起着明显的碳汇作用, 青藏高原的腹部则起着碳源的作用.表2 中国草地碳库及碳汇的有关参数项目数值总面积(106ha) 331.4 地上碳密度(Mg C/ha) 0.45 总碳密度(Mg C/ha) 3.46 地上生物量碳(Pg C) 0.15 总生物量碳(Pg C) 1.15 总碳汇(1982~1999) (Pg C) 0.127 年均碳汇(Tg C/a)7.042.3 农作物在过去的20年里, 中国农作物的生物量按每年0.0125~0.0143 Pg C 的速率增加; 1982~1999年间, 生物量碳库增加0.19 Pg C. 但如前所述, 这些增加的生物量绝大部分在短期内经分解又释放到了大气中. 因此, 设定农作物生物量的碳汇为零.2.4 灌草丛基于碳汇与NPP 关系(式(9)), 我们可以估算中国灌草丛的碳汇量. 中国灌草丛的面积加权平均NPP 为218.9 g C/m 2·a [25]. 那么, 中国单位面积灌草丛的碳汇为0.134 Mg C/ha·a. 按灌草丛的总面积为178× 104 km 2计算, 中国灌草丛的年碳汇量为23.9 Tg C/a.基于碳汇效率(CSE)得到的中国灌草丛单位面积的碳汇为0.079 Mg C/ha·a, 总碳汇为13.9 Tg C/a. 该值比基于碳汇-NPP 关系计算的要小41.8%.如果把前一种方法估算的结果视为极大值, 后一种方法得到的为极小值的话, 中国灌草丛的总碳汇则在13.9与23.9 Tg C/a 之间, 其均值为18.9 Tg C/a.2.5 中国陆地生态系统(植被和土壤)的碳汇归纳上述各植被类型的估算结果, 得到中国陆地植被生物量的总碳汇为96.1~106.1 Tg C/a (表3). 那么, 过去20年中国植被的总碳汇为1.92~2.12 Pg C. 该值并不是整个生态系统的碳汇. 生态系统的总碳808中国科学D辑地球科学第37卷汇应该包括植被和土壤两部分. 因为中国土壤(尤其是自然土壤)碳汇的测定数据极少, 目前很难对中国土壤的碳汇作出较为准确的评估. 但鉴于其重要性, 本文对其稍作讨论.由于数据积累极少, 目前土壤的碳源和碳汇大小是最不确定的. Pacala等[1]估算美国森林土壤的碳汇上限值与森林植被的碳汇值相当(土壤0.03~0.15 Pg C/a vs. 植被0.11~0.15 Pg C/a); 农业土壤基本持平或是一个极弱的汇(0.0~0.04 Pg C/a); 其他生态系统的土壤碳汇不明. 总体来说, 美国的土壤碳汇是植被碳汇的2/3左右[1]. 在欧洲, 土壤碳汇约占生态系统总碳汇的30%[2].在中国, 土壤固碳的研究奇缺, 目前仅见于农业土壤的报道. 例如, Pan等[7]报道1990年代中国水稻土的碳汇为12 Tg C/a; 俞海等[28]认为在1980~1990年代的20年里, 中国东部地区耕地土壤的有机碳量增加了10.4%. 徐艳等[29]对过去20年来中国潮土区与黑土区土壤有机质变化进行了对比分析, 发现潮土区的土壤有机质呈增加趋势, 而黑土区则呈降低趋势. 实验研究表明, 肥料的长期施用有利于中国耕作土壤的有机碳积累[30]. Lal[31]和潘根兴等[32,33]认为中国耕作土壤具有很大的固碳潜力. 最近, 黄耀和孙文娟[8]对近20年中国耕作土壤有机碳储量的变化作了详细分析, 认为中国耕作土壤的平均碳汇为15~20 Tg C/a. 该值相当于中国年作物总生物量碳库的2.8%~3.7% (利用(8)式计算得出1980~1990年代中国年平均生物量碳库为0.545 Pg C). 由此看来他们的估计是可以接受的数值. 总之, 中国耕作土壤起着碳汇的作用, 尽管李长生[34]用模型模拟认为自1950年代以来中国耕作土壤的有机碳是丢失的. 中国耕作土壤碳储量的增加是由于秸秆还田、浅耕和免耕的推广以及化肥的合理施用等因素导致的[8,28,30].对于其他植被类型的土壤, 虽然我们没有见到碳汇的测定报道, 但仍可以作出一些定性的分析.过去的20多年里, 中国的森林面积和生物量都在显著增加, 这意味着中国森林的土壤碳库也是在增加的, 因为一般认为由非森林土壤转变成森林土壤, 以及地上生物量的增加都会增加其土壤的有机碳[35]. 中国草地的生物量碳库在增加, 可以推测其土壤的碳储量也应该在增加. 另一个分布广泛的植被类型——灌草丛植被在过去的20多年里, 得到较快的恢复, 表明其土壤碳储量在增加.另外, 尽管风蚀能造成土壤有机碳的流失和CO2的排放[36], 但这种作用主要由风力搬运所导致, 主要对产生地区(源)和接受地区(汇)的碳平衡产生影响. 就国家尺度来说, 这种影响应该很小, 所以, 本文不予考虑.也就是说, 中国主要植被类型的土壤都发挥着碳汇的功能, 但其数值有多大, 除耕作土壤外, 我们不得而知. 因此, 为参考起见, 本文利用国外的结果进行估算. Pacala等[1]估算美国的土壤碳汇是植被碳汇的2/3左右. 欧洲土壤碳汇约占生态系统总碳汇的30%[2]. 作为保守的估计, 我们采用欧洲(土壤碳汇约占总碳汇的30%)和北美的数值(植被碳汇的2/3)来概算中国土壤碳汇的可能范围. 因为中国植被碳汇为96.1~106.1 Tg C/a (表1), 那么, 土壤碳汇的低值范围为41~64 Tg C/a, 高值范围为46~71 Tg C/a, 总范围为41~71 Tg C/a (表3). 如果以黄耀和孙文娟[8]的估计作为基数的话, 该值是耕作土壤碳汇的3~4倍. 中国农作物的面积约占森林、草地、灌草丛等面积的1/7 (表3). 考虑到农作物的高生产力、秸秆还田、较为精细的生产技术等因素, 可以认为中国土壤的总碳汇为41~71Tg C/a是可以接受的估计值. 那么, 在1981~2000年间, 中国陆地生态系统(植被+土壤)的总碳汇将达到2.7~3.5 Pg C.为了评估中国陆地生态系统的碳固定在抵消中国工业源释放CO2中的作用, 我们根据中国化石燃料的使用量和化石燃料释放碳的计算方法[19,37], 得到中国于1981~2000年间排放的工业CO2总量为13.2 Pg C. 那么, 在过去的20年里(1981~2000), 中国陆地植被碳汇抵消了同期中国工业CO2排放量的14.6%~16.1%. 该值大于欧洲的相对吸收量(1995年的值为7%~12%), 而小于美国的值. 在1980年代, 美国陆地碳汇(不包括在木材和泥沙中的碳存积)为0.25~0.47 Pg C[1], 相当于美国同期工业排放量的20%~40%[38]. 但如果考虑中国整个陆地生态系统, 则中国的总碳汇相当于同期中国工业CO2排放量的20.8%~26.8%. 该值显著大于欧洲的相对吸收量, 略小于美国的值. 考虑到中国森林面积的快速增加导致中国森林碳汇, 尤其是人工林碳汇强劲增加的势头, 中国陆地的碳汇能力完全可以与美国相当, 甚至第6期方精云等: 1981~2000年中国陆地植被碳汇的估算 809超过美国的水平.表3 1981~2000年中国主要陆地生态系统的碳汇面积 低值高值项目 /106ha/Tg C ·a −1/Tg C ·a −1森林植被 116.5~142.8 75.275.2草地植被 334.1 7.04 7.04 灌草丛植被 178 13.9 23.9 耕作植被 108 0.0 0.0植被合计 725.6~748.0 96.1106.1土壤合计 725.6~748.0 41.2~64.1 45.5~70.8 生态系统合计725.6~748.0 137.3~160.2 151.6~176.92.6 误差来源分析上文对中国主要植被类型和土壤的碳汇进行了估算, 但其结果具有很大的不确定性.(1) 森林: 森林碳汇估算的主要误差源有森林清查时的误差、生物量测定误差以及利用BEF 值估算区域碳库所带来的误差等. 一般来说, 清查时的误差较小, 在中国应小于5%[4]; 生物量的野外测定可能带来一定的误差, 但目前无法进行评估; 利用BEF 值估算省区生物量时可能产生较大误差, 但全国的总误差小于3%[15]. 总的来说, 不同来源的误差很复杂, 难以给出准确的估计[39], 但与研究的尺度有密切的关系. 如在美国的一些州, 森林蓄积量的误差仅为1%~2%, 但到了县级水平, 却增加了8倍以上[39]. 在中国, 全国总蓄积量的估算误差小于3%[15].在本文的估算中, 一个重要的缺陷是没有估算经济林、竹林、农田防护林以及四旁绿化树种等的碳库及其变化. 在过去的几十年里, 中国农田防护林以及四旁绿化造林呈增加趋势, 因此, 这部分的碳库应该是增加的. 估算这部分的碳汇是今后的一个重要工作.(2) 草地: 草地碳汇估算值的主要误差来源有:草场资源清查、遥感数据和地下生物量的估算. 草场清查的误差要求在10%以下[17]. 由遥感数据估算地上生物量(6)式的误差在全国水平为35.9%[6]. 由地上地下生物量比来估算地下生物量是草地碳汇估算的最大误差, 但目前不能给出误差范围.(3) 灌草丛: 本文基于碳汇与NPP 关系和基于碳汇效率(CSE)对中国灌草丛的碳汇进行了估算, 得出的估算值差异较大, 这反映了不同方法所带来的误差. 中国几乎没有灌草丛碳汇的测定数据, 因此无法检验本文的估算精度. 美国灌草丛的碳汇为0.12~0.13 Pg C/a [1], 占美国总碳汇量的约30%, 而中国草灌丛的碳汇仅是美国的15%~16%. 这说明本文所得出的估算值可能偏小.(4) 农作物: 本文假定中国农作物生物量的碳汇为零, 因为它们中的绝大部分在较短的时间里分解释放到大气中. 这种假定基本上是成立的. 虽然农作物生物量的一部分以秸秆还田的形式进入土壤中, 成为土壤有机碳的一部分, 但它们已经计算在土壤碳汇中.(5) 土壤: 中国土壤(尤其是自然土壤)碳汇的测定数据极少, 因此目前很难对其碳汇进行较为准确的评估, 成为中国碳汇估算中最不确定的部分. 这也是未来中国碳汇研究的重点.3 展望3.1 中国陆地碳汇的未来趋势随着中国人工造林和天然林保护力度的加强, 以及水土保持和土地有效管理等事业的推进, 可以期待中国陆地生态系统的固碳潜力会得到进一步的增强. 本文仅对中国森林未来的固碳潜力作一展望.如前所述, 中国森林的固碳能力在过去20年里显著增加. 有理由相信, 在未来的几十年里, 这种趋势仍会保持下去. 具体表现在两方面: 森林面积的增加和森林生长的加速.(1) 森林面积的增加: 中国现在的森林覆盖率为16.5% (郁闭度为20%的森林面积为142.8×106 ha),平均碳密度为41 Mg C/ha. 按照中国林业的中长期发展规划, 到2030年, 中国的森林覆盖率将达到24%以上. 也就是说, 在未来的20多年里, 中国成林的总面积将增加到约210×106 ha. 假定森林植被的平均碳密度不变, 中国森林(成林)植被的碳储量则由现在的5.85 Pg C, 增加到8.61 Pg C, 净增加2.76 Pg C. 显然,如果再考虑森林地表和土壤中的碳积累, 这个数值将更大.(2) 森林生长的加速: 目前中国的森林多为生物量密度(或碳密度)较低的人工林和次生林. 在华南、华中和华东等广大地区, 森林的平均碳密度大多低于25 Mg C/ha, 远低于全国平均水平的41 Mg C/ha 和全球中高纬度地区43 Mg C/ha 的平均值[40]. 据估算, 解放初期, 中国森林的平均碳密度约为50 Mg C/ha [4]. 那时的森林可以理解是以成熟林为主. 从这。

1981~中国陆地净生态系统生产力空间格局及其变化

2011-01-18

摘要:中国地域辽阔,跨越多个气候带,生态环境条件复杂多样,因此研究其生态系统碳循环的空间格局及其对气候变化的响应有十分重要的意义.应用高分辨率的'气候数据库和生态系统过程模型估计了1981~2000年期间中国陆地净生态系统生产力(NetEcosystem Productivity,NEP)的时空变化,分析了中国陆地碳汇的地域分布及其对气候变化的响应.结果表明,NEP的20年平均值呈现北方高南方低、中部和西南地区高、东南地区低的格局;NEP正值(碳吸收)主要在西南地区西部、藏东南、三江平原、大兴安岭以及华北中西部,NEP负值(碳释放)主要在华中、西南南部、新疆北部、内蒙西北部、华北平原一些地区.从20世纪80年代到90年代,东北平原中部和黄土高原的NEP有明显的下降趋势,而在华中大部分地区有增加趋势.研究时段内中国森林生态系统的碳吸收不明显,其在20世纪80年代是一个碳源,但在90年代转为一个碳汇;草地和灌丛由于面积广阔,其碳吸收量占整个中国陆地生态系统碳吸收总量的近四分之三.作者:陶波曹明奎李克让顾峰雪季劲钧黄玫张雷明作者单位:陶波,曹明奎,李克让,顾峰雪,黄玫,张雷明(中国科学院地理科学与资源研究所,北京,100101)

季劲钧(中国科学院地理科学与资源研究所,北京,100101;中国科学院大气物理研究所,北京,100029)

期刊:中国科学D辑 ISTICPKU Journal:SCIENCE IN CHINA (SERIES D:) 年,卷(期):2006, 36(12) 分类号:X8 关键词:中国陆地生态系统碳循环空间格局气候变化。