景观建筑设计原理6

- 格式:ppt

- 大小:10.45 MB

- 文档页数:80

景观设计基础与原理1、景观类型(名词解释)自然景观:是自然界中未经人工实践所干涉,以天然景观元素构成的景物,包括天然存在的景观和人工景观的自然要素部分。

城市景观:是通过人类的艺术加工,以人工景观要素为主构成的景物。

2、景观设计概念景观可归纳为具有审美特征的自然和人工地表景物。

广义的景观设计是将一种景物通过整合、规划等科学合理的手段转化为另一种景物的过程,重点在于处理人、地关系,使环境中的各种构成系统更好地和谐发展。

狭义来讲,就是在一定的地域范围内,运用空间艺术和工程技术手段,通过改造地形、布置道路、种植植被、修造建筑等手段创造美的自然和人工环境。

现代景观设计的基础理论环境心理学:霍尔的“空间关系学”,他将人际交往的身体距离划分为4种:亲密距离为0~0.45m,如爱人之间的距离;个人距离为0.45~1.2m,如朋友之间的距离;社交距离为1.2~3.6m,如开会时人们之间的距离;公共距离为3.6m以上,如演讲者和听众之间的距离。

景观生态学景观美学:(名词解释)景观美学是美学的一门分支学科,是美学基本原理的具体运用。

它研究景观美的特性和构成,以及自然美的保护和加工,探讨自然美的成因、特征、种类以及开发、利用和装饰自然美的方法、途径等。

范围涉及自然景观、人工景观和人文景观。

它们的美学特征、审美价值、构造规律等,都是景观美学所研究的对象。

3、试述景观设计的影响因素(论述题)自然因素(气候条件、地形、地貌、绿化与植被情况、地质与水文条件、)功能因素(功能属性、功能构成、功能布局)空间因素(空间设计、空间类型、空间构成)人文因素(使用群体、地域文化)生态因素(保护自然元素、生态技术)技术因素(施工技术、新型材料)4、马斯洛需求层次论:他认为人的需要是一套分等级的系统,可分为5个层次:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

5、凯文•林奇的《城市意象》一书是对城市认知地图富有开创性的重要成果。

他在书中将城市的物质行态归纳为五种元素,即道路,边界,区域,节点,和标志物。

避暑山庄的设计原理避暑山庄位于中国河北省承德市,是一座著名的清代皇家园林遗址,也是中国现存最大的皇家园林。

避暑山庄的设计原理凝聚了中国古代园林建筑的精髓,体现了自然与人文相融合的理念,以下将详细介绍避暑山庄的设计原理。

1.依山就势,山水相依。

避暑山庄以避暑山为主要景观,山势峻峭,山体起伏,设计师在布局上充分利用了山势,建筑沿着山势蜿蜒延伸,形成了错落有致的建筑群。

建筑与山体相互依托,形成了山水相依的景观格局,使人工景观与自然景观相融合,增强了园林的整体美感。

2.建筑与自然融合,形成和谐的景观。

避暑山庄的建筑风格弘扬了中国古代传统建筑艺术,大量使用青砖、灰琉璃,并且采用了传统的黄、红、蓝色调,与自然环境相协调。

建筑的形式多样,有倚山建筑、飞檐雕栏、回廊廊亭等,每个建筑都与周围的景观相呼应,形成了和谐的景观画面。

同时,园林中树木、水景、花草等自然元素也与建筑相互辉映,营造了和谐、宜人的环境氛围。

3.合理处理水系统,形成独特的景观。

避暑山庄的设计注重水系的处理,利用山的地势布置了多处湖泊和河流,在湖泊之间建造了拱桥、廊亭等建筑,形成了独特的水景景观。

水系不仅起到了美化环境的作用,还使整个园林形成了开敞、宽广的景观视野。

此外,水系还能起到调节气温、增加空气湿度的作用,为人们提供凉爽的环境。

4.建筑的布局注重层次感与对称性。

避暑山庄的建筑布局注重层次感与对称性,通过细致的规划将园林划分为多个区域。

主要景点如离宫、翠柳湖、明翠园等都经过严谨的布局,大小建筑相互呼应,形成了错落有致的场景。

建筑的布局不仅增加了园林的美感,还使人们在游览过程中能够逐渐发掘不同层次的景观,增加了游览的趣味性。

5.园林中的人工景观与自然景观相互映衬。

避暑山庄的设计原则是人工景观与自然景观相互映衬,相得益彰。

园林中的石桥、亭台、廊榭等建筑与湖泊、山水相互辉映,构成了美丽的景观画面。

同时,园中树木、花草等植物元素也与建筑相得益彰,为园林增加了生机和色彩。

现代景观设计理论与方法

现代景观设计理论与方法涉及到以下几个方面:

1. 可持续性设计:现代景观设计注重通过最小化对环境的破坏、最大化利用自然资源和能源的效率,以及创造可持续发展的景观。

这包括使用可再生材料、节能设备和技术、水资源管理和回收等方面。

2. 社区参与与共享空间设计:现代景观设计强调社区参与和共享空间的设计,鼓励居民和用户参与到设计过程中,并创造共享的公共空间。

这有助于增加社区凝聚力,提高人们的生活质量。

3. 建筑与景观融合:现代景观设计注重将建筑与景观融为一体,创造有机的空间关系。

通过景观元素、材料、色彩等与建筑相结合,使建筑与周围环境相互呼应,增强整体设计效果。

4. 创新技术的应用:现代景观设计借助先进的技术手段,如虚拟现实、增强现实、无人机等,来辅助设计过程和展示效果,提供更直观、准确、创新的设计方案。

5. 自然与人文的结合:现代景观设计强调自然与人文的结合,注重设计中的自然景观和人文元素的平衡与融合。

通过营造与自然和谐共生的环境,提供舒适、健康、美观的场所。

6. 应用生态学原理:现代景观设计借鉴生态学原理,注重设计过程中对生态系统的保护和恢复。

通过设计合理的植被选择、生态水处理、生物多样性保护等手段,创造具有生态功能和环境敏感性的景观。

综上所述,现代景观设计理论与方法不仅注重外观美观与功能性,更注重与自然、社区与人文的结合,具有可持续性和生态性。

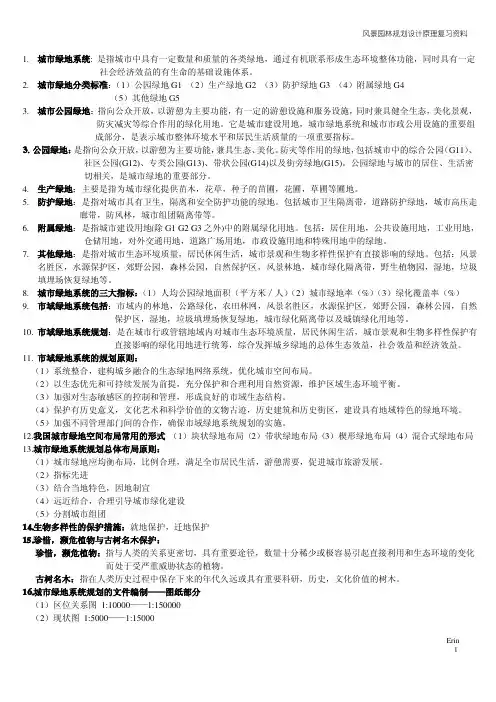

1.城市绿地系统:是指城市中具有一定数量和质量的各类绿地,通过有机联系形成生态环境整体功能,同时具有一定社会经济效益的有生命的基础设施体系。

2.城市绿地分类标准:(1)公园绿地G1(2)生产绿地G2(3)防护绿地G3(4)附属绿地G4(5)其他绿地G53.城市公园绿地:指向公众开放,以游憩为主要功能,有一定的游憩设施和服务设施,同时兼具健全生态,美化景观,防灾减灾等综合作用的绿化用地。

它是城市建设用地,城市绿地系统和城市市政公用设施的重要组成部分,是表示城市整体环境水平和居民生活质量的一项重要指标。

3.公园绿地:是指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、美化。

防灾等作用的绿地,包括城市中的综合公园(G11)、社区公园(G12)、专类公园(G13)、带状公园(G14)以及街旁绿地(G15)。

公园绿地与城市的居住、生活密切相关,是城市绿地的重要部分。

4.生产绿地:主要是指为城市绿化提供苗木,花草,种子的苗圃,花圃,草圃等圃地。

5.防护绿地:是指对城市具有卫生,隔离和安全防护功能的绿地。

包括城市卫生隔离带,道路防护绿地,城市高压走廊带,防风林,城市组团隔离带等。

6.附属绿地:是指城市建设用地(除G1 G2 G3之外)中的附属绿化用地。

包括:居住用地,公共设施用地,工业用地,仓储用地,对外交通用地,道路广场用地,市政设施用地和特殊用地中的绿地。

7.其他绿地:是指对城市生态环境质量,居民休闲生活,城市景观和生物多样性保护有直接影响的绿地。

包括:风景名胜区,水源保护区,郊野公园,森林公园,自然保护区,风景林地,城市绿化隔离带,野生植物园,湿地,垃圾填埋场恢复绿地等。

8.城市绿地系统的三大指标:(1)人均公园绿地面积(平方米∕人)(2)城市绿地率(%)(3)绿化覆盖率(%)9.市域绿地系统包括:市域内的林地,公路绿化,农田林网,风景名胜区,水源保护区,郊野公园,森林公园,自然保护区,湿地,垃圾填埋场恢复绿地,城市绿化隔离带以及城镇绿化用地等。

广场设计原理

广场设计原理是指通过合理、细致的规划和设计,使广场具有良好的功能性、美观性和公共性。

以下是一些常见的广场设计原则:

1. 布局合理:广场布局应根据实际需求和空间条件进行合理规划,确保各功能区域有序排列,便于人流和交通流动。

2. 尺度协调:广场的尺度宜与周围建筑相协调,与周围环境融为一体,避免太过庞大或过于狭小。

3. 视觉引导:设置景观和标识牌等视觉引导元素,引导人们流动和定向,提高广场的可辨识度和导向性。

4. 植被绿化:合理设置植被和绿化景观,增加广场的舒适度和美观度,并提供遮阳和减少噪音的功能。

5. 设施完善:配备适当的座椅、休息区、儿童游乐设施等公共设施,提供便利和舒适的服务。

6. 多样化空间:设计多样的空间形式,如广场中央开放空间、休闲区、文化活动区等,满足不同人群的需求。

7. 安全考虑:设置合理的安全设施,如防护栏、地面凸起标识等,确保行人安全。

8. 照明设计:在夜晚提供合适的照明,增加广场的安全性和美

感。

9. 文化传承:融入当地文化元素,弘扬传统文化,增强广场的特色和吸引力。

10. 可持续性:在设计中考虑环保和可持续性因素,如节能照明、雨水收集利用等,促进绿色发展。

通过遵循以上的广场设计原则,可以使广场更加符合人们的需求和期望,提供一个舒适、美观、宜人的公共空间。

城市景观设计规划设计景观设计原理1.市点状景观设计——⼩型公园绿地缘起——何谓“⼝袋公园”⼝袋公园也称袖珍公园,指规模很⼩的城市开放空间,常呈斑块状散落或隐藏在城市结构中,为当地居民服务。

城市中的各种⼩型绿地、⼩公园、街⼼花园、社区⼩型运动场所等都是⾝边常见的⼝袋公园。

在不同国家,⼝袋公园⼜被称为迷你公园、绿亩公园、袖珍公园、⼩型公园、贴⾝公园等,⾯积多在1 万平⽅⽶以下。

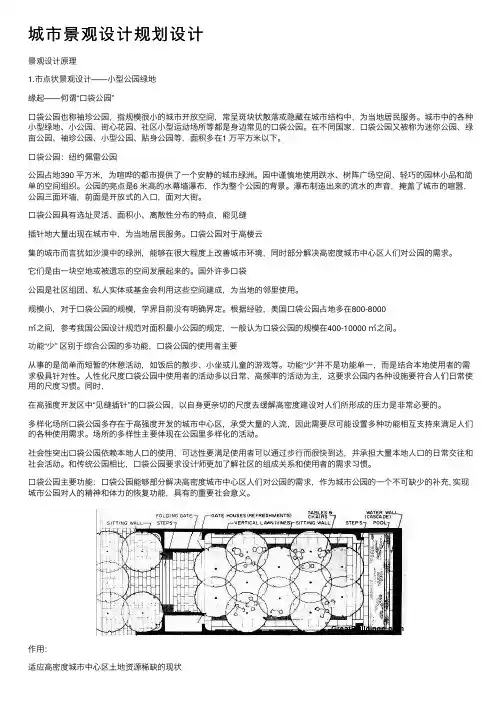

⼝袋公园:纽约佩雷公园公园占地390 平⽅⽶,为喧哗的都市提供了⼀个安静的城市绿洲。

园中谨慎地使⽤跌⽔、树阵⼴场空间、轻巧的园林⼩品和简单的空间组织。

公园的亮点是6 ⽶⾼的⽔幕墙瀑布,作为整个公园的背景。

瀑布制造出来的流⽔的声⾳,掩盖了城市的喧嚣,公园三⾯环墙,前⾯是开放式的⼊⼝,⾯对⼤街。

⼝袋公园具有选址灵活、⾯积⼩、离散性分布的特点,能见缝插针地⼤量出现在城市中,为当地居民服务。

⼝袋公园对于⾼楼云集的城市⽽⾔犹如沙漠中的绿洲,能够在很⼤程度上改善城市环境,同时部分解决⾼密度城市中⼼区⼈们对公园的需求。

它们是由⼀块空地或被遗忘的空间发展起来的。

国外许多⼝袋公园是社区组团、私⼈实体或基⾦会利⽤这些空间建成,为当地的邻⾥使⽤。

规模⼩,对于⼝袋公园的规模,学界⽬前没有明确界定。

根据经验,美国⼝袋公园占地多在800-8000㎡之间,参考我国公园设计规范对⾯积最⼩公园的规定,⼀般认为⼝袋公园的规模在400-10000 ㎡之间。

功能“少” 区别于综合公园的多功能,⼝袋公园的使⽤者主要从事的是简单⽽短暂的休憩活动,如饭后的散步、⼩坐或⼉童的游戏等。

功能“少”并不是功能单⼀,⽽是结合本地使⽤者的需求极具针对性。

⼈性化尺度⼝袋公园中使⽤者的活动多以⽇常、⾼频率的活动为主,这要求公园内各种设施要符合⼈们⽇常使⽤的尺度习惯。

同时,在⾼强度开发区中“见缝插针”的⼝袋公园,以⾃⾝更亲切的尺度去缓解⾼密度建设对⼈们所形成的压⼒是⾮常必要的。

多样化场所⼝袋公园多存在于⾼强度开发的城市中⼼区,承受⼤量的⼈流,因此需要尽可能设置多种功能相互⽀持来满⾜⼈们的各种使⽤需求。

第一章现代景观设计概论第一节景观设计的定义与目的●景观设计工作主要从功能、美学、文化、生态、技术、管理等各个角度来研究和设计城市的景观。

保持城市的可持续发展,使城市适宜于人们工作、居住、旅游,从而推动国民经济的发展,促进文明进步,提高国民生活质量。

●景观设计是通过对自然环境、历史环境、人文环境的分析,结合现代社会生活和特定功能的特点,运用适当的技术手段,融汇美学的原理,为人们创造安全、舒适、优雅的生活环境,达到人与自然环境、人工环境的高度协调,提高人们的生活质量,促进社会的进步与发展,保护地域文化的目的。

●城市景观是地域文化的外延,是室内空间的外延,是市民价值观的体现。

第二节景观设计的主要功能●1、合理安排市民的活动场所。

●2、协调城市功能与市民生活的关系。

●3、促进文化进步。

●4、改善生态环境。

●5、提高城市效率。

●6、美化城市环境。

第三节景观设计的范围与内容●景观设计的范围主要为建筑的外部空间,包括城市各区域的交通关系、景观的空间形态、大众的审美趣味、市民的行为方式、城市的管理方式、施工的技术手段等,它要处理好人工环境和自然环境的关系、经济条件和技术手段的关系等。

它的设计对象应该是面向广大市民的,是为社会服务的。

●景观设计的内容主要包括各功能的组织、交通系统的组织、绿化配置、空间形态、景观造型的设计、景观节点的设计、与周边环境关系的考虑、对生态的影响、公共设施的设计与布置、景观色彩设计、公共艺术设计、识别系统设计等。

它需要对环境的地理、气候进行分析;对人的行为方式加以诱导;通过对历史文脉的了解;对传统地方文化进行保护;对城市功能予以完善;对城市景观进行美化。

第二章景观设计的原则第一节安全性●在城市的景观设计中,有众多棘手的问题需要解决,但无论如何,安全必须是第一位考虑的因素。

如果连市民的生命安全都尚且不保,城市建设的美景又有什么存在的意义呢?解决安全问题主要通过以下三个方面:●1、道路的安全设施。

颐和园的设计原理颐和园是中国著名的古典园林,位于北京市海淀区,占地面积达到了290多公顷。

它被誉为中国古代皇家园林的典范,也是中国古代园林艺术的杰作之一。

颐和园以其宏伟壮观的建筑、精美的园林景观和独特的设计原理而闻名于世。

接下来,我将详细介绍颐和园的设计原理。

首先,颐和园的设计原理之一是融汇自然与人工景观。

颐和园充分利用和借鉴了自然景观的瑰丽美景,如长长的廊道与湖泊的相互映衬,山峦与湖泊的独特结合等。

同时,颐和园也大量采用了人工景观,如巧妙构造的山石、精美的雕塑、亭台楼阁等。

自然景观与人工景观的有机结合使颐和园更加美丽,呈现出一种和谐的艺术效果。

其次,颐和园的设计原理之二是注重空间布局和景点的疏密有致。

颐和园的整体布局具有层次感和流线性,通过错落有致的布局将不同景点巧妙地连接起来。

例如,长廊与湖泊的组合、山石与建筑的呼应等,都展现了空间布局的巧妙之处。

此外,颐和园中有许多著名景点,如十七孔桥、寿皇殿、万寿山、琼花园等,它们的分布疏密有致,使游客在游览过程中能够有序地欣赏各个景点,增强了游览的连贯性和逐渐递进的感觉。

第三,颐和园的设计原理之三是注重水景的应用和规划。

颐和园位于长颐河和昆明湖之间,水资源得天独厚。

设计师充分利用了这一优势,将水景布局在整个园区。

颐和园的主要景点基本都围绕着长颐河和昆明湖展开,例如长廊、石舫、万寿山等都倚水而建,形成一幅幅别有情趣的水景画面。

水景的应用不仅增加了园林的美感,还起到了降温、净化空气、增加湿度等作用,使得颐和园成为一处宜人的休闲旅游胜地。

第四,颐和园的设计原理之四是突出重点、注重细节。

在颐和园中,有一些特别突出的重点景点,如万寿山、寿皇殿等,它们在整个园区中起到了画龙点睛的作用。

此外,颐和园的每个景点都注重细节的处理,如建筑的雕刻、亭台的独特造型、花园的精心设计等。

设计师们在每处细节都做足了功夫,使得颐和园在整体上既有了规划和布局上的统一性,又有了细节上的精致之处。

景观设计原理教案电子档第一章:概述1.1 课程介绍介绍课程目标和意义解释景观设计的定义和重要性探讨景观设计在环境、社会和文化方面的作用1.2 景观设计历史与发展简述景观设计的历史演变介绍不期的代表性景观设计作品和理论分析现代景观设计的发展趋势和挑战第二章:景观设计基本原理2.1 自然与人工元素探讨自然景观元素(如地形、水体、植被等)的构成和作用分析人工景观元素(如建筑物、铺装、设施等)的设计和规划2.2 空间组织与规划学习空间组织的基本原则和方法了解空间规划的流程和工具探讨不同类型的景观空间(如公共、住宅、生态等)设计要点第三章:景观设计方法与程序3.1 调研与分析学习调研和分析的方法和技术探讨如何收集和处理景观设计相关数据和信息分析项目目标和需求,确定设计方向和重点3.2 设计草图与方案学习草图和方案设计的方法和技巧探讨如何进行创新思维和概念分析设计方案的可行性和优化方向第四章:景观设计要素与材料4.1 植被设计学习植被设计的基本原则和方法探讨不同类型的植被(如树木、花卉、草坪等)的选择和配置分析植被设计在景观中的作用和效果4.2 铺装与材质学习铺装和材质的设计原则和方法探讨不同类型的铺装(如石材、木材、混凝土等)的选择和应用分析铺装和材质在景观中的作用和效果第五章:景观设计案例分析5.1 国内案例分析选择具有代表性的国内景观设计案例进行分析和讨论探讨案例中的设计理念、方法和技巧分析案例的成功经验和不足之处,提出改进和优化的建议5.2 国际案例分析选择具有代表性的国际景观设计案例进行分析和讨论探讨案例中的设计理念、方法和技巧分析案例的成功经验和不足之处,提出改进和优化的建议第六章:生态与可持续性景观设计6.1 生态理论与原则探讨生态学的基本原理和概念分析生态理论与景观设计的关系学习可持续性景观设计的目标和原则6.2 生态设计方法学习生态系统服务的方法和工具探讨生物多样性保护和恢复的设计策略第七章:人与景观互动7.1 用户需求分析学习用户需求调研的方法和技巧探讨如何理解用户需求和期望分析用户需求在景观设计中的重要性和影响7.2 互动设计策略学习人与景观互动的设计原则和方法探讨如何创造吸引人的、可互动的景观空间分析成功的人与景观互动案例和经验第八章:照明与夜景设计8.1 照明设计基础了解照明设计的基本概念和原则学习照明设计的工具和技术探讨照明设计在景观中的作用和效果8.2 夜景设计实践分析夜景设计的策略和方法探讨如何创造美妙的、安全的夜景空间分析夜景设计案例的成功经验和不足之处第九章:图形表达与沟通9.1 图形表达技巧学习图形表达的基本原则和方法探讨不同类型的图形表达工具(如手绘、CAD、SketchUp等)的使用分析图形表达在景观设计中的重要性9.2 设计沟通与展示学习设计沟通的基本原则和方法探讨设计展示的技巧和策略分析成功的设计沟通和展示案例和经验第十章:项目管理与实践10.1 项目管理基础了解项目管理的基本概念和流程学习项目管理工具和技术探讨项目管理在景观设计项目中的重要性10.2 实践案例研究选择具有代表性的景观设计实践案例进行分析和讨论探讨案例中的项目管理方法和技巧分析案例的成功经验和不足之处,提出改进和优化的建议重点和难点解析1. 景观设计的定义和重要性难点解析:对景观设计多维度价值的理解和在不同领域的应用2. 景观设计历史与发展难点解析:历史演变对现代景观设计的启示和影响3. 自然与人工元素设计难点解析:如何平衡自然与人工元素,创造和谐的景观空间4. 空间组织与规划难点解析:不同类型景观空间设计的差异和应对策略5. 调研与分析难点解析:如何进行有效的信息收集和数据分析,以及如何转化信息为设计方向6. 生态与可持续性景观设计7. 人与景观互动难点解析:如何理解和把握用户需求,创造吸引人的、可互动的景观空间8. 照明与夜景设计难点解析:如何通过照明设计增强景观空间的功能性和美学效果9. 图形表达与沟通难点解析:如何运用合适的图形表达工具和沟通策略,有效地传达设计意图10. 项目管理与实践难点解析:如何在实际项目中运用项目管理工具和技术,确保项目的顺利进行和成功完成。