地质灾害规模、危害程度分级标准

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:3

DZ 中华人民共和国国土资源行业标准DZ 一2000地质灾害分类分级Standard of classification for geological disaster(送审稿)2000一发布 2001一实施中华人民共和国国土资源部发布前言为了对地质灾害勘查、监测、预报、防治和灾情统一归口管理,制定本标准。

本标对是地质灾害监督管理的基础标准,可以作为地质灾害分级、分区管理的依据和地质灾害治理前期勘查立项、设计的依据:亦是灾情统计、抗灾防灾的依据。

本标准技术内容主要包括四部分:第一部分是本标准采用的有关定义,给出了理解该标准中使用的术语所必要的定义。

使标准中始终使用同一术语表达某一特定概念,避免一词多义,统一技术语言,以保证对标准的理解和使用。

第二部分是总则,地质灾害分类分级的原则。

第三部分是地质灾害分类,采用三级分类体系,把地质灾害按照灾类、灾型、灾种三级层次进行划分或归类。

第四部分是地质灾害分级,根据地质灾害造成的人员伤亡和直接经济损失将一次灾害事件划分为特大灾害、大灾害、中灾害、小灾害4级。

附录A是标准的附录,与正文具有同等法规效力。

附录B是提示的附录,给出附加信息,不具有法规效力。

本标准为首次发布,从生效之日起,地质灾害勘查、监测、预报、防治的立项、设计、成果编写以及上报灾情均应符合本标准的规定。

一本标准由国土资源部地质环境司提出;一本标准由国土资源部国际合作与科技司归口;一本标准起草单位:中国国土资源经济研究院、国土资源部地质环境司、国土资源标准化研究中心一本标准主要起草人:张梁孙培善柳源张明燕穆春芳一本标准由国土资源部地质环境司负责解释目次前言1范围 (1)2引用标准 ................................................. l 3术语 ....................................................... l 4总则 . (3)5 地质灾害分类 (3)6地质灾害分级 (4)附录A(标准的附录)常见地质灾害灾变等级分级表 (6)附录B(提示的附录)地质灾害与地震、洪水等成灾等级划分对比表 (7)中华人民共和国国土资源行业标准DZ/×××—2000地质灾害分类分级Standard of classification forgeological disaster1 范围1.1 本标准规定了地质灾害基础术语的定义,分类分级的原则,类别和级别。

地质灾害防治条例第一章总则第一条为了防治地质灾害,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展,制定本条例。

第二条本条例所称地质灾害,包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

第三条地质灾害防治工作,应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。

第四条地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小,分为四个等级:(一)特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的;(二)大型:因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的;(三)中型:因灾死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的;(四)小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的。

第五条地质灾害防治工作,应当纳入国民经济和社会发展计划。

因自然因素造成的地质灾害的防治经费,在划分中央和地方事权和财权的基础上,分别列入中央和地方有关人民政府的财政预算。

具体办法由国务院财政部门会同国务院国土资源主管部门制定。

因工程建设等人为活动引发的地质灾害的治理费用,按照谁引发、谁治理的原则由责任单位承担。

第六条县级以上人民政府应当加强对地质灾害防治工作的领导,组织有关部门采取措施,做好地质灾害防治工作。

县级以上人民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育,增强公众的地质灾害防治意识和自救、互救能力。

第七条国务院国土资源主管部门负责全国地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

国务院其他有关部门按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作。

县级以上地方人民政府国土资源主管部门负责本行政区域内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

县级以上地方人民政府其他有关部门按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作。

第八条国家鼓励和支持地质灾害防治科学技术研究,推广先进的地质灾害防治技术,普及地质灾害防治的科学知识。

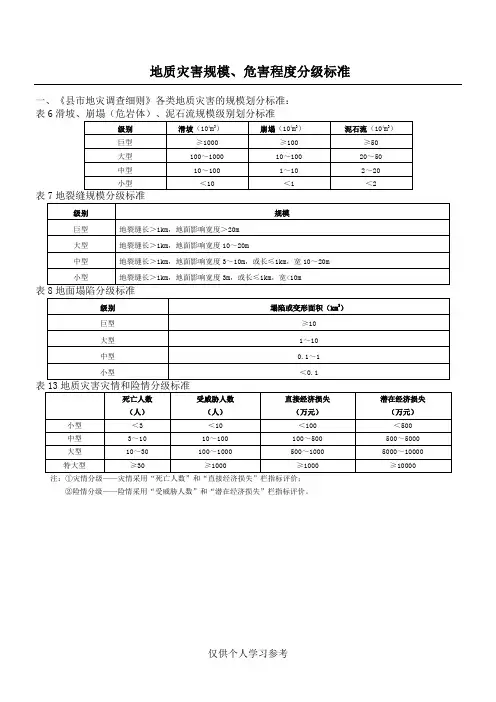

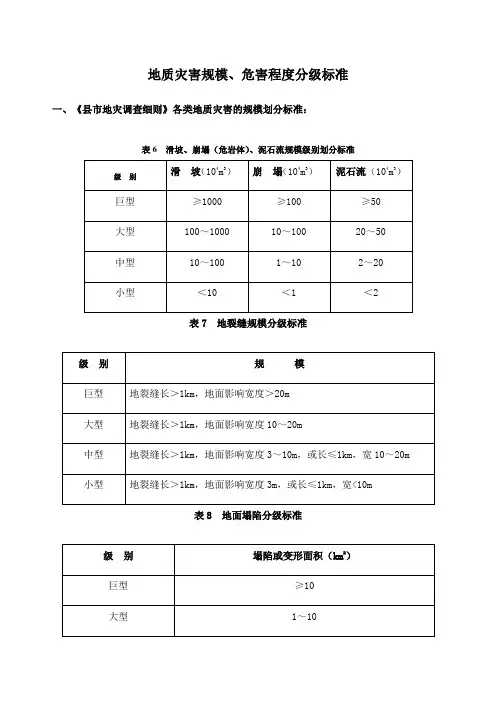

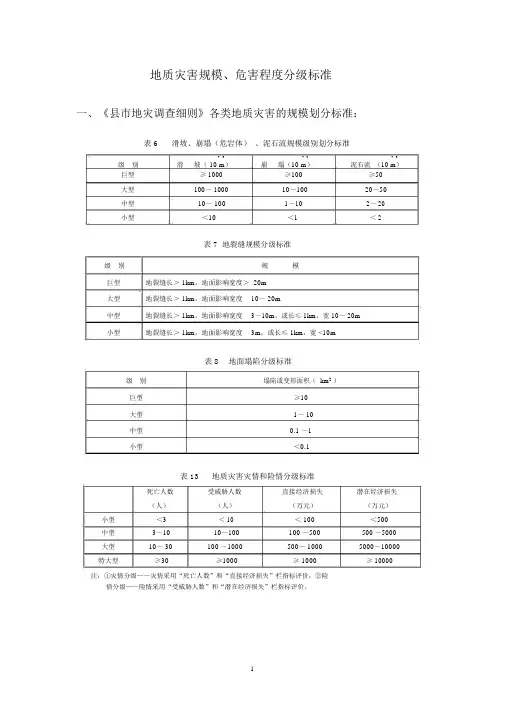

地质灾害规模、危害程度分级标准

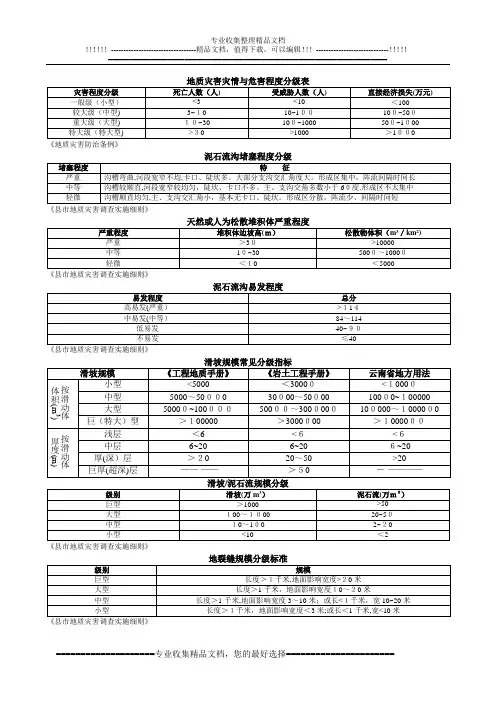

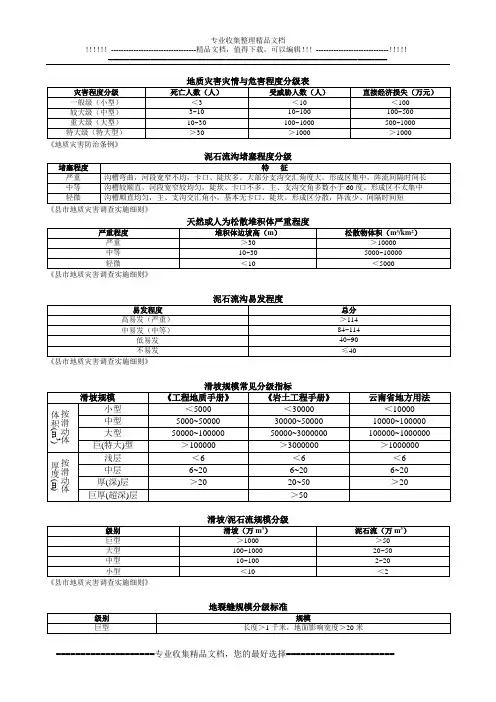

一、《县市地灾调查细则》各类地质灾害的规模划分标准:

表6

二、江西省县市地灾调查分级标准:

表

五、《国家突发地质灾害应急预案》:

4地质灾害险情和灾情分级

地质灾害按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级:

(1)特大型地质灾害险情和灾情(Ⅰ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情为特大型地质灾害险情。

因灾死亡30人以上或因灾造成直接经济损失1000万元以上的地质灾害灾情为特大型地质灾害灾情。

(2)大型地质灾害险情和灾情(Ⅱ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下,或潜在经济损失5000万

灾情。

地质灾害规模、危害程度分级标准一、《县市地灾调查细则》各类地质灾害的规模划分标准:表6 滑坡、崩塌(危岩体)、泥石流规模级别划分标准表7 地裂缝规模分级标准表8 地面塌陷分级标准表13 地质灾害灾情和险情分级标准注:①灾情分级——灾情采用“死亡人数”和“直接经济损失”栏指标评价;②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

二、江西省县市地灾调查分级标准:地质灾害规模分级标准表1地质灾害危害程度分级标准表2三、《地质灾害危险性评估规范》DZT0286-2015:表2 地质灾害危害程度分级表四、《地质灾害防治条例》:第四条地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小,分为四个等级:(一)特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的;(二)大型:因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的;(三)中型:因灾死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的;(四)小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的。

五、《国家突发地质灾害应急预案》:4地质灾害险情和灾情分级地质灾害按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级:(1)特大型地质灾害险情和灾情(Ⅰ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情为特大型地质灾害险情。

因灾死亡30人以上或因灾造成直接经济损失1000万元以上的地质灾害灾情为特大型地质灾害灾情。

(2)大型地质灾害险情和灾情(Ⅱ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下,或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害险情为大型地质灾害险情。

因灾死亡10人以上、30人以下,或因灾造成直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害灾情为大型地质灾害灾情。

(3)中型地质灾害险情和灾情(Ⅲ级)。

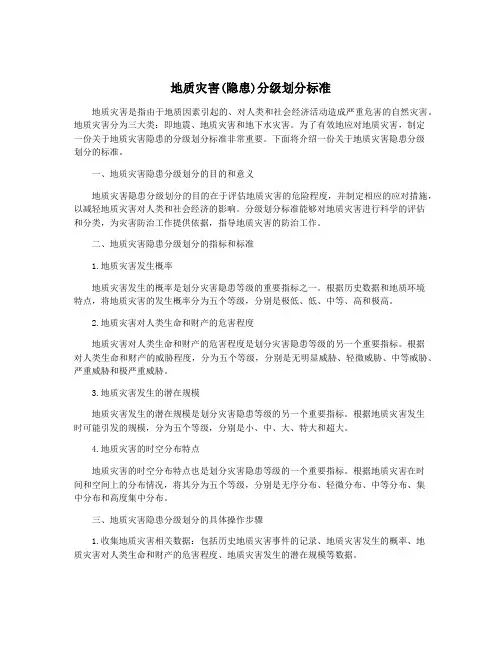

地质灾害(隐患)分级划分标准地质灾害是指由于地质因素引起的、对人类和社会经济活动造成严重危害的自然灾害。

地质灾害分为三大类:即地震、地质灾害和地下水灾害。

为了有效地应对地质灾害,制定一份关于地质灾害隐患的分级划分标准非常重要。

下面将介绍一份关于地质灾害隐患分级划分的标准。

一、地质灾害隐患分级划分的目的和意义地质灾害隐患分级划分的目的在于评估地质灾害的危险程度,并制定相应的应对措施,以减轻地质灾害对人类和社会经济的影响。

分级划分标准能够对地质灾害进行科学的评估和分类,为灾害防治工作提供依据,指导地质灾害的防治工作。

二、地质灾害隐患分级划分的指标和标准1.地质灾害发生概率地质灾害发生的概率是划分灾害隐患等级的重要指标之一。

根据历史数据和地质环境特点,将地质灾害的发生概率分为五个等级,分别是极低、低、中等、高和极高。

2.地质灾害对人类生命和财产的危害程度地质灾害对人类生命和财产的危害程度是划分灾害隐患等级的另一个重要指标。

根据对人类生命和财产的威胁程度,分为五个等级,分别是无明显威胁、轻微威胁、中等威胁、严重威胁和极严重威胁。

3.地质灾害发生的潜在规模地质灾害发生的潜在规模是划分灾害隐患等级的另一个重要指标。

根据地质灾害发生时可能引发的规模,分为五个等级,分别是小、中、大、特大和超大。

4.地质灾害的时空分布特点地质灾害的时空分布特点也是划分灾害隐患等级的一个重要指标。

根据地质灾害在时间和空间上的分布情况,将其分为五个等级,分别是无序分布、轻微分布、中等分布、集中分布和高度集中分布。

三、地质灾害隐患分级划分的具体操作步骤1.收集地质灾害相关数据:包括历史地质灾害事件的记录、地质灾害发生的概率、地质灾害对人类生命和财产的危害程度、地质灾害发生的潜在规模等数据。

2.制定各项指标的划分标准:根据数据的分布情况和专家经验,制定各项指标的划分标准,明确不同等级之间的差异。

3.评估和分类:根据各项指标的具体数值,进行评估和分类,确定地质灾害的隐患等级。

地质灾害规模、危害程度分级标准一、《县市地灾调查细则》各类地质灾害的规模划分标准:表 6滑坡、崩塌(危岩体)、泥石流规模级别划分标准级别滑43崩4343坡( 10 m)塌(10 m)泥石流(10 m)巨型≥ 1000≥100≥50大型100~ 100010~10020~50中型10~ 1001~102~ 20小型<10<1< 2表 7地裂缝规模分级标准级别规模巨型地裂缝长> 1km,地面影响宽度> 20m大型地裂缝长> 1km,地面影响宽度10~ 20m中型地裂缝长> 1km,地面影响宽度3~10m,或长≤ 1km,宽 10~ 20m小型地裂缝长> 1km,地面影响宽度3m,或长≤ 1km,宽 <10m表 8地面塌陷分级标准级别塌陷或变形面积( km2)巨型≥10大型1~ 10中型0.1 ~1小型<0.1表 13地质灾害灾情和险情分级标准死亡人数受威胁人数直接经济损失潜在经济损失(人)(人)(万元)(万元)小型<3< 10< 100<500中型3~1010~100100 ~500500 ~5000大型10~ 30100 ~1000500~ 10005000~10000特大型≥30≥1000≥ 1000≥ 10000注:①灾情分级——灾情采用“死亡人数”和“直接经济损失”栏指标评价;②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

二、江西省县市地灾调查分级标准:地质灾害规模分级标准表 1级别崩塌、滑坡规模 (104m3)泥石流规模 (10 4m3)地面塌陷规模 (m2)巨型≥1000≥50≥10000大型100~100020~ 501000~ 10000中型10~ 1002~20100~ 1000小型小(一)型1~ 10<2<100小(二)型<1地质灾害危害程度分级标准表 2危害程度 (灾情 )分级死亡人数 (人 )受威胁人数 (人 )直接经济损失(万元 )一般级(轻)0<10< 100较大级(中)<1010~ 100100~ 1000重大级(重)10~30100~ 10001000~5000特大级 (特重 )≥30≥1000≥5000①对已发生的地质灾害的灾情分级,采用“死亡人数”、“直接经济损失”栏指标评备注价;②对可能发生的地质灾害隐患点的危害程度分级,采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

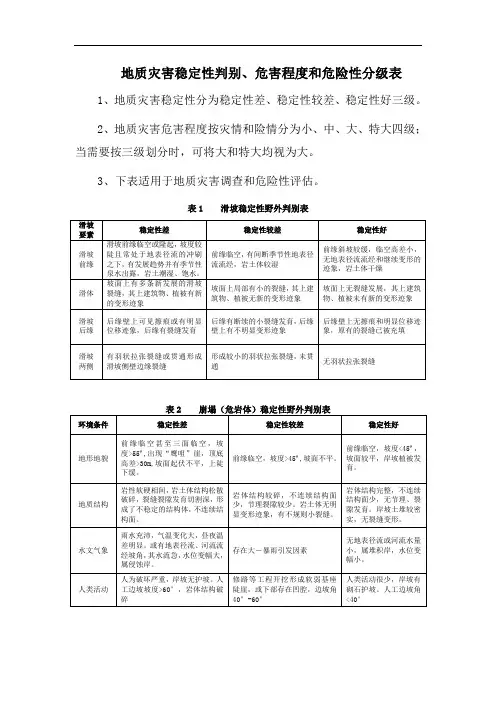

地质灾害稳定性判别、危害程度和危险性分级表

1、地质灾害稳定性分为稳定性差、稳定性较差、稳定性好三级。

2、地质灾害危害程度按灾情和险情分为小、中、大、特大四级;当需要按三级划分时,可将大和特大均视为大。

3、下表适用于地质灾害调查和危险性评估。

表1 滑坡稳定性野外判别表

表5 地质灾害危害程度(灾情和险情)分级标准

注:①灾情分级——灾情采用“死亡人数”和“直接经济损失”栏指标评价;

②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

表7 地质灾害危险性分级表

表8 地质灾害危性分级表。

地质灾害规模危害程度分级标准文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]地质灾害规模、危害程度分级标准一、《县市地灾调查细则》各类地质灾害的规模划分标准:表6 滑坡、崩塌(危岩体)、泥石流规模级别划分标准表7 地裂缝规模分级标准表8 地面塌陷分级标准表13 地质灾害灾情和险情分级标准注:①灾情分级——灾情采用“死亡人数”和“直接经济损失”栏指标评价;②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

二、江西省县市地灾调查分级标准:地质灾害规模分级标准表1地质灾害危害程度分级标准表2三、《地质灾害危险性评估规范》DZT0286-2015:表2 地质灾害危害程度分级表四、《地质灾害防治条例》:第四条地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小,分为四个等级:(一)特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的;(二)大型:因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的;(三)中型:因灾死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的;(四)小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的。

五、《国家突发地质灾害应急预案》:4地质灾害险情和灾情分级地质灾害按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级:(1)特大型地质灾害险情和灾情(Ⅰ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情为特大型地质灾害险情。

因灾死亡30人以上或因灾造成直接经济损失1000万元以上的地质灾害灾情为特大型地质灾害灾情。

(2)大型地质灾害险情和灾情(Ⅱ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下,或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害险情为大型地质灾害险情。

因灾死亡10人以上、30人以下,或因灾造成直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害灾情为大型地质灾害灾情。

第1篇第一章总则第一条为了加强地质灾害防治工作,保障人民群众生命财产安全,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国地质灾害防治条例》等法律法规,结合本地区实际情况,制定本规定。

第二条本规定所称地质灾害,是指由于地质因素引起的,对人类生命财产安全构成威胁的自然灾害,包括滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、地裂缝等。

第三条地质灾害防治工作应当遵循预防为主、防治结合、综合管理、群测群防的原则。

第四条地质灾害分级管理应当根据地质灾害的危险性、可能造成的人员伤亡和财产损失等因素,实行分级预警、分级响应、分级防治。

第五条县级以上人民政府应当加强对地质灾害防治工作的领导,将地质灾害防治纳入国民经济和社会发展规划,保障防治资金投入。

第六条县级以上人民政府地质灾害防治主管部门负责本行政区域内地质灾害防治工作的监督管理。

第七条本规定适用于本行政区域内地质灾害的分级管理、预警预报、应急响应、防治措施等工作。

第二章地质灾害分级第八条地质灾害分为四个等级,从高到低依次为特别重大、重大、较大、一般。

第九条特别重大地质灾害,是指可能造成30人以上死亡或者直接经济损失1亿元以上的地质灾害。

第十条重大地质灾害,是指可能造成10人以上30人以下死亡或者直接经济损失5000万元以上1亿元以下的地质灾害。

第十一条较大地质灾害,是指可能造成3人以上10人以下死亡或者直接经济损失1000万元以上5000万元以下的地质灾害。

第十二条一般地质灾害,是指可能造成3人以下死亡或者直接经济损失1000万元以下的地质灾害。

第十三条地质灾害的等级划分,应当根据地质灾害的危险性、可能造成的人员伤亡和财产损失等因素,由县级以上人民政府地质灾害防治主管部门组织专家进行评估确定。

第三章地质灾害预警预报第十四条县级以上人民政府地质灾害防治主管部门应当建立健全地质灾害预警预报体系,及时发布地质灾害预警信息。

第十五条地质灾害预警预报应当包括以下内容:(一)地质灾害的类型、等级、发生时间、地点、范围等基本情况;(二)地质灾害的危险性分析;(三)地质灾害可能造成的损失;(四)地质灾害防治措施和建议。

地质灾害隐患等级划分标准地质灾害是指由于地质因素引起的自然灾害,如地震、泥石流、山体滑坡、地面塌陷等。

地质灾害隐患等级划分标准是评估灾害风险和制定灾害防治措施的重要依据。

本文将介绍一种常用的地质灾害隐患等级划分标准,以及各等级的特征和相应的防治措施。

一、地质灾害隐患分级标准1.一级隐患:具有较高的灾害发生概率和危害程度,一旦发生将对人员财产造成重大风险。

2.二级隐患:具有中等的灾害发生概率和危害程度,一旦发生将对人员财产造成较大风险。

3.三级隐患:具有较低的灾害发生概率和危害程度,一旦发生将对人员财产造成一定风险。

4.四级隐患:具有较低的灾害发生概率和危害程度,一旦发生将对人员财产造成较小风险。

二、各级隐患的特征和防治措施1.一级隐患:特征:地质条件极不稳定,存在严重的地表变形和地下塌陷的迹象,已发生过大规模灾害,可能造成严重的人员伤亡和财产损失。

防治措施:进行详细的地质灾害调查与监测,制定灾害风险管控方案,建立灾害预警系统,加强救援和应急响应能力。

2.二级隐患:特征:地质条件较不稳定,存在一定的地表变形和地下塌陷的迹象,曾发生过一些规模较小的灾害,可能造成一定的人员伤亡和财产损失。

防治措施:进行地质灾害监测与预警,加强危险区域的人口疏散和撤离工作,开展灾害宣传教育,加强防灾减灾措施的建设。

3.三级隐患:特征:地质条件相对稳定,地表和地下的变形和塌陷迹象较少,过去很少有灾害发生的记录,灾害发生概率较低。

防治措施:进行常规的地质灾害巡查和监测,开展防灾减灾知识的普及和培训,加强相应设施的建设和维护,提高应急响应能力。

4.四级隐患:特征:地质条件相对稳定,地表和地下没有明显的变形和塌陷迹象,过去几乎没有发生过灾害的记录,灾害发生概率极低。

防治措施:进行定期的地质灾害调查,组织相关部门进行灾害风险评估,加强防灾减灾体系的建设,检查并加强相应设施的维护和管理。

三、结论地质灾害隐患等级划分标准是评估灾害风险和制定灾害防治措施的重要依据。

地质灾害危险性分级原则

地质灾害危险性大区(Ⅰ):指矿山地质环境复杂程度为复杂,区内存在或分布有地质灾害形成的有利条件,对建筑物存在隐患,稳定状态中等,危害对象为矿区、一般构建筑物,损失情况大,采取适当防治措施能消除或减轻地质灾害的危害,防治难度和治理投入大。

地质灾害危险性中等区(Ⅱ):指矿山地质环境复杂程度为较复杂或中等,区内存在或分布有地质灾害形成的有利条件,对建筑物存在隐患,稳定状态中等,危害对象为矿区、一般构建筑物,损失情况中等,采取适当防治措施能消除或减轻地质灾害的危害,防治难度和治理投入不大。

地质灾害危险性小区(Ⅲ):指矿山地质环境复杂程度为中等或简单,稳定状态好,危害对象为矿界外50m—500m范围及临时性采矿设施、构建筑物等,损失情况小,易防治,治理投入小。

地质灾害响应等级【原创实用版】目录一、引言二、地质灾害的定义和分类三、地质灾害响应等级的划分标准四、地质灾害响应等级的具体分类五、地质灾害响应等级的应对措施六、结论正文一、引言地质灾害是指由于地质原因或自然因素引发的地面或地下物质运动或变形,对人类生活和生产环境造成危害或破坏的自然灾害。

地质灾害种类繁多,包括滑坡、泥石流、地面塌陷、地震等。

针对不同类型的地质灾害,我国制定了相应的响应等级,以指导各级政府和相关部门采取相应的防范和应对措施。

二、地质灾害的定义和分类地质灾害是指在地表或地表下发生的,由地质原因或自然因素引起的,对人类生活和生产环境造成危害或破坏的各种现象。

地质灾害可以分为以下几类:1.滑坡:指地表土体或岩体在重力作用下,沿一定的滑动面整体或部分滑动的现象。

2.泥石流:指在陡峭的山区或河谷地带,因暴雨、雪融水等水源激发,含有大量泥砂石块的特殊洪流。

3.地面塌陷:指地表土体或岩体因地下洞穴、溶洞、矿井等塌陷,导致地面形成坑洞或裂缝的现象。

4.地震:指地壳内部因构造运动或岩层破裂,突然释放能量,造成地壳振动的现象。

三、地质灾害响应等级的划分标准地质灾害响应等级主要根据地质灾害的类型、规模、危害程度和影响范围等因素划分。

根据《地质灾害应急预案》的规定,地质灾害响应等级分为四级:1.一级响应:发生特大型地质灾害,或多人死亡、大量房屋倒塌、严重危害人民群众生命财产安全的地质灾害。

2.二级响应:发生大型地质灾害,或导致数十人死亡、数百人受灾、大量财产损失的地质灾害。

3.三级响应:发生中型地质灾害,或导致数人死亡、数十人受灾、财产损失的地质灾害。

4.四级响应:发生小型地质灾害,或导致个别人员伤亡、财产损失的地质灾害。

四、地质灾害响应等级的具体分类根据地质灾害的类型和危害程度,地质灾害响应等级可以进一步细分为以下几类:1.滑坡响应等级:根据滑坡的规模、滑动距离、滑坡体体积等因素划分。

2.泥石流响应等级:根据泥石流的流量、速度、堆积厚度等因素划分。

地质灾害防御等级地质灾害防御等级是指根据地质灾害的威力、潜在风险及其对人类社会造成的威胁程度,对不同区域或不同地质灾害进行分类评估,制定相应的防御措施和预警系统。

地质灾害防御等级的划分是为了提前预防和减轻地质灾害带来的损失,保护人民生命财产安全,维护社会稳定。

地质灾害包括地震、滑坡、泥石流、崩塌、地面沉降等多种类型,每一种灾害都有其独特的特征和危害性。

因此,地质灾害防御等级的划分必须综合考虑地质条件、气候环境、人口分布以及基础设施等因素。

一般来说,地质灾害防御等级分为四个级别:特大型、大型、中型和小型。

特大型地质灾害是指具有极高破坏性和危险性的地质灾害,如特大地震、大规模滑坡等。

这类地质灾害往往具有较高的发生频率和较大的破坏范围,对人类社会造成的威胁极大。

因此,在特大型地质灾害防御等级划定的区域内,需要采取严格的防御措施,包括加固建筑物、完善应急预警系统等。

大型地质灾害是指具有较高破坏性和危险性的地质灾害,如大地震、大规模滑坡等。

这类地质灾害具有一定的发生频率和较大的破坏范围,对人类社会造成的威胁较大。

在大型地质灾害防御等级划定的区域内,需要采取相应的防御措施,包括加强建筑物抗震能力、加固山体等。

中型地质灾害是指具有一定破坏性和危险性的地质灾害,如中等地震、中型滑坡等。

这类地质灾害具有一定的发生频率和一定的破坏范围,对人类社会造成的威胁较大。

在中型地质灾害防御等级划定的区域内,需要采取相应的防御措施,包括提高人们的防灾意识、加强监测预警等。

小型地质灾害是指具有较小破坏性和危险性的地质灾害,如小地震、小规模滑坡等。

这类地质灾害具有较低的发生频率和较小的破坏范围,对人类社会造成的威胁较小。

在小型地质灾害防御等级划定的区域内,需要采取相应的防御措施,包括加强监测预警、加强宣传教育等。

地质灾害防御等级的划分是为了科学有效地预防和减轻地质灾害带来的损失。

通过合理划分防御等级,可以针对不同等级的地质灾害,制定相应的防御策略和预警措施,提高防灾减灾的能力,最大限度地保护人民生命财产安全,促进社会的可持续发展。

地质灾害规模、危害程度分级标准、《县市地灾调查细则》各类地质灾害的规模划分标准:表 6 滑坡、崩塌(危岩体)、泥石流规模级别划分标准表7 地裂缝规模分级标准表8 地面塌陷分级标准表13 地质灾害灾情和险情分级标准②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

二、江西省县市地灾调查分级标准:地质灾害规模分级标准表1地质灾害危害程度分级标准表2三、《地质灾害危险性评估规范》DZT0286-2015:表 2 地质灾害危害程度分级表注2:险情:指可能发生的地质灾害,采用“受威胁人数”“可能直接经济损失”指标评价。

注 3 :危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价。

四、《地质灾害防治条例》:第四条地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小,分为四个等级:(一)特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的;(二)大型:因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的;(三)中型:因灾死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的;(四)小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的。

五、《国家突发地质灾害应急预案》:4地质灾害险情和灾情分级地质灾害按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级:(1)特大型地质灾害险情和灾情(Ⅰ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情为特大型地质灾害险情。

因灾死亡30人以上或因灾造成直接经济损失1000万元以上的地质灾害灾情为特大型地质灾害灾情。

(2)大型地质灾害险情和灾情(Ⅱ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下,或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害险情为大型地质灾害险情。

因灾死亡10人以上、30人以下,或因灾造成直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害灾情为大型地质灾害灾情。

地质灾害分类分级标准(试行)地质灾害是指自然界中由于地球物理、地球化学及地质构造变动等原因导致的一系列危害人类生命和财产安全的事件。

为了更好地管理和预防地质灾害,制定和实施地质灾害分类分级标准是必要的。

下面是地质灾害分类分级标准(试行)的相关参考内容:一、地质灾害的类型分类地质灾害可以分为地震灾害、火山灾害、滑坡灾害、地面塌陷灾害、泥石流灾害等多种类型。

每种类型的地质灾害具有一定的特点和危害程度,因此需要对其进行分类。

1. 地震灾害分类地震灾害可根据震级和破坏程度进行分类。

按震级分为微震、弱震、中震、强震和特大震等级;按破坏程度分为轻微破坏、中等破坏、严重破坏和毁灭性破坏等级。

2. 火山灾害分类火山灾害可根据火山喷发程度、火山喷发类型和喷发后产生的火山灰和熔岩流程度进行分类。

按喷发程度分为小规模喷发、中等规模喷发、大规模喷发和超大规模喷发等级;按喷发类型分为火山喷发、火山爆发、火山喷发和火山爆发共同发生等级;按火山灰和熔岩流程度分为轻微程度、中等程度、严重程度和极其严重程度等级。

3. 滑坡灾害分类滑坡灾害可根据滑坡规模、滑坡类型和滑坡危害程度进行分类。

按规模分为小型滑坡、中型滑坡、大型滑坡和超大型滑坡等级;按类型分为山体滑坡、河床滑坡、边坡滑坡和建筑滑坡等级;按危害程度分为轻微破坏、中等破坏、严重破坏和毁灭性破坏等级。

4. 地面塌陷灾害分类地面塌陷灾害可根据塌陷规模、塌陷类型和塌陷危害程度进行分类。

按规模分为小型塌陷、中型塌陷、大型塌陷和超大型塌陷等级;按类型分为坑陷型塌陷、崩塌型塌陷、挤压型塌陷和溃决型塌陷等级;按危害程度分为轻微破坏、中等破坏、严重破坏和毁灭性破坏等级。

5. 泥石流灾害分类泥石流灾害可根据泥石流规模、泥石流类型和泥石流威力进行分类。

按规模分为小型泥石流、中型泥石流、大型泥石流和超大型泥石流等级;按类型分为均质型泥石流、凝聚型泥石流、半凝型泥石流和崩塌型泥石流等级;按威力分为轻微破坏、中等破坏、严重破坏和毁灭性破坏等级。

地质灾害规模、危害程度分级标准

一、《县市地灾调查细则》各类地质灾害的规模划分标准:

表6 滑坡、崩塌(危岩体)、泥石流规模级别划分标准

表7 地裂缝规模分级标准

表8 地面塌陷分级标准

表13 地质灾害灾情和险情分级标准

注:①灾情分级——灾情采用“死亡人数”和“直接经济损失”栏指标评价;

②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

二、江西省县市地灾调查分级标准:

地质灾害规模分级标准表1

地质灾害危害程度分级标准表2

三、《地质灾害危险性评估规范》DZT0286-2015:

表2 地质灾害危害程度分级表

四、《地质灾害防治条例》:

第四条地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小,分为四个等级:

(一)特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的;

(二)大型:因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的;

(三)中型:因灾死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的;

(四)小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的。

五、《国家突发地质灾害应急预案》:

4地质灾害险情和灾情分级

地质灾害按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级:

(1)特大型地质灾害险情和灾情(Ⅰ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情为特大型地质灾害险情。

因灾死亡30人以上或因灾造成直接经济损失1000万元以上的地质灾害灾情为特大型地质灾害灾情。

(2)大型地质灾害险情和灾情(Ⅱ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下,或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害险情为大型地质灾害险情。

因灾死亡10人以上、30人以下,或因灾造成直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害灾情为大型地质灾害灾情。

(3)中型地质灾害险情和灾情(Ⅲ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以上、500人以下,或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害险情为中型地质灾害险情。

因灾死亡3人以上、10人以下,或因灾造成直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害灾情为中型地质灾害灾情。

(4)小型地质灾害险情和灾情(Ⅳ级)。

受灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以下,或潜在经济损失500万元以下的地质灾害险情为小型地质灾害险情。

因灾死亡3人以下,或因灾造成直接经济损失100万元以下的地质灾害灾情为小型地质灾害灾情。