广州市地质灾害防治规划

- 格式:doc

- 大小:74.50 KB

- 文档页数:8

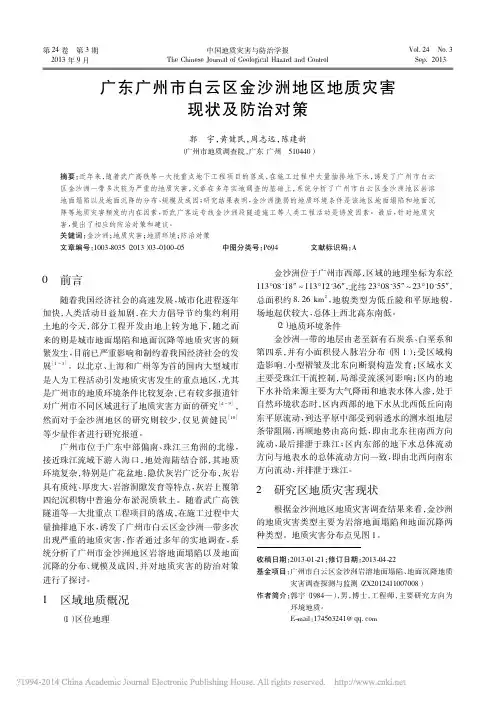

广州市白水寨森林公园地质灾害特征及防治对策作者:赵魁李紫秋姚多喜来源:《西部资源》2016年第03期摘要:白水寨森林公园自开发建设以来地质灾害频发,作为广州市重点民生建设项目,得到了相关部门的高度重视。

公园目前主要灾种有崩塌、滑坡、潜在泥石流和潜在崩塌/滑坡。

本文在2015年地质灾害调查成果基础上,对白水寨森林公园地质灾害的发育特征、影响因素进行了初步总结,并对地质灾害发展趋势作了初步分析,以期为地质灾害防治规划及防灾方案制定提供科学依据。

关键词:地质灾害;形成条件;防治对策白水寨森林公园位于增城市西北部,距离增城市区15公里,南邻朱村街竹山新村,北接小楼镇二龙村,东靠增城百花林山庄度假区,西侧为福和镇,公园总面积为766.6公顷。

随着白水寨森林公园开发建设工作的不断深入,人为因素对地质环境条件的扰动不断加剧,加之地质环境条件在空间上的差异和气象条件在时空方面的变化,由此导致的白水寨森林公园崩塌、滑坡等地质灾害时有发生。

1. 地质灾害发育现状白水寨森林公园主要的地质灾害隐患类型有4种,分别为崩塌、滑坡、潜在泥石流和潜在崩塌/滑坡。

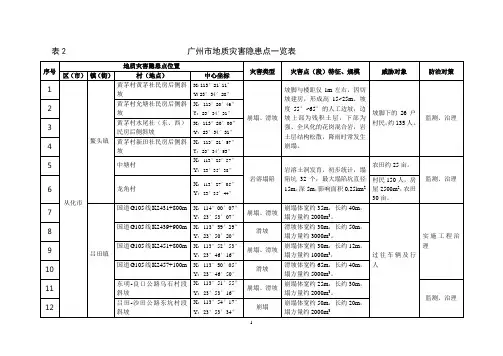

公园目前共有地质灾害或隐患点25处,已发地质灾害18处,其中崩塌点11处,均为微型崩塌;滑坡点7处,均为小型滑坡;潜在泥石流1处;潜在崩塌/滑坡6处(见图1)。

2. 地质灾害时空分布公园地质灾害主要发生在5月~8月,该期间雨量较为丰富;主要分布于规划区东侧和北侧的路边,该范围工程活动较多,呈条带状分布;在高差相对较大且较陡的斜坡地带兼有垂直分布特征;灾害点多位于公园早期工程项目施工场所,如修筑道路时人工切坡等。

3. 地质灾害形成条件及影响因素白水寨森林公园地质灾害的形成是地质环境条件、人类工程活动和气象水文条件综合作用的结果。

其中地质环境是地质灾害形成的内在因素,而人类工程活动和气象水文条件是引发地质灾害的外在因素。

3.1 地质环境条件白水寨森林公园处于花岗岩地区,岩性主要为细粒黑云母二长花岗岩,局部见似斑状结构,斑晶主要为钾长石,基质为花岗结构和细粒花岗结构,矿物主要由钾长石、斜长石、石英及黑云母等组成,粒度一般为0.2mm~1.5mm,局部见辉绿岩脉侵入,主要由辉石、基性斜长石及角闪石组成,具辉绿结构。

广东省人民政府办公厅印发广东省突发地质灾害应急预案的通知粤府办〔2012〕87号各地级以上市人民政府,各县(市、区)人民政府,省政府各部门、各直属机构:《广东省突发地质灾害应急预案》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。

广东省人民政府办公厅二○一二年八月二十九日广东省突发地质灾害应急预案1 总则1.1 编制目的高效、有序做好全省突发地质灾害防御和应急处置工作,避免或最大限度减轻突发地质灾害造成的人员伤亡、财产损失,维护社会稳定,为加快转型升级、建设幸福广东提供保障。

1.2 编制依据依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《地质灾害防治条例》、《国家突发地质灾害应急预案》,《广东省突发事件应对条例》、《广东省突发事件总体应急预案》等法律法规及有关规定,制定本预案。

1.3 适用范围本预案适用于发生在本省行政区域,由自然因素或人为活动引发、危害人民群众生命财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的突发地质灾害防范和应对工作。

地震、山洪等灾害引发次生地质灾害的处置,适用有关应急预案的规定。

1.4 工作原则以人为本,预防为主。

建立健全群测群防机制,最大限度预防和减少突发地质灾害造成的损失,保障人民群众生命财产安全。

统一领导,分工负责。

在各级党委、政府统一领导下,有关单位各司其责,密切配合,共同做好突发地质灾害防御和应急处置工作。

依法规范、协调有序。

依照法律法规和相关职责,做好突发地质灾害防御和应急处置工作。

加强各地、各有关单位信息沟通,建立协调配合机制,实现资源共享,确保突发地质灾害防御和应急处置工作规范有序、运转协调。

2 组织体系2.1 省突发地质灾害应急指挥部发生特别重大、重大突发地质灾害,省人民政府根据需要成立省突发地质灾害应急指挥部(以下简称省指挥部),统一领导和指挥全省突发地质灾害抢险救灾工作。

总指挥:分管副省长。

副总指挥:省人民政府分管副秘书长,省国土资源厅厅长。

广州市地质灾害防治规划广州市作为一个经济发达、人口密集的城市,面临着多种地质灾害的威胁。

为了保障人民生命财产安全,促进城市可持续发展,制定科学合理的地质灾害防治规划至关重要。

一、广州市地质灾害现状广州市地处珠江三角洲北部,地形地貌复杂多样,地质构造较为活跃。

常见的地质灾害类型包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等。

这些地质灾害的发生给城市的建设和居民的生活带来了诸多不利影响。

崩塌和滑坡灾害多发生在山区和丘陵地带,由于人类活动的不断拓展,如修路、建房等,破坏了山体的稳定性,在强降雨等因素的诱发下,容易发生崩塌和滑坡。

泥石流灾害通常与山区的暴雨洪水相关,沟谷地带的松散堆积物在洪水的作用下形成泥石流,具有较强的破坏力。

地面塌陷则主要与地下工程建设、地下水开采等活动有关,导致地下岩土体结构破坏,引发地面下沉或塌陷。

二、地质灾害的成因分析地质灾害的形成往往是多种因素共同作用的结果。

自然因素方面,广州地区的气候湿润,降雨充沛,尤其是在暴雨季节,短时间内的强降雨极易引发地质灾害。

地形地貌的复杂性也为地质灾害的发生提供了条件,山区和丘陵地带地势起伏大,岩土体稳定性差。

人为因素的影响日益显著。

随着城市的快速发展,大规模的工程建设活动,如房地产开发、道路修建等,对地质环境造成了较大的破坏。

不合理的开采活动,如过度开采地下水、矿产资源等,也改变了地下应力平衡,增加了地质灾害发生的风险。

此外,人们对地质灾害的认识不足,防范意识淡薄,也在一定程度上加重了灾害的损失。

三、防治规划的目标和原则(一)目标通过实施有效的防治措施,减少地质灾害的发生频率和危害程度,保障人民生命财产安全,促进经济社会的可持续发展。

具体目标包括:在规划期内,显著降低地质灾害造成的人员伤亡和财产损失;建立完善的地质灾害监测预警体系,提高灾害预报的准确性和及时性;加强地质灾害防治知识的宣传普及,提高公众的防灾意识和自救能力。

(二)原则1、预防为主,防治结合加强地质灾害的预防工作,采取工程措施和非工程措施相结合的方式,从源头上减少地质灾害的发生。

全市2024年度自然地质灾害防治方案一、总体目标我们要确保人民群众生命财产安全,减少自然灾害对经济社会发展的影响。

具体来说,就是要降低地质灾害风险,提高防治能力,实现防灾减灾救灾整体水平的提升。

二、主要任务1.完善地质灾害防治体系。

包括建立健全地质灾害调查评价、监测预警、防治工程、应急处置和科普宣传等五大体系。

2.加强地质灾害隐患排查。

对全市范围内的地质灾害隐患点进行全面排查,确保及时发现、及时治理。

3.提高地质灾害防治能力。

加大投入,提升地质灾害防治技术水平和防治工程实施能力。

4.加强地质灾害应急处置。

建立健全地质灾害应急预案,提高应急处置能力,确保在灾害发生时能够迅速响应、有效处置。

三、具体措施1.开展地质灾害调查评价。

利用先进技术手段,对全市范围内的地质灾害隐患进行详细调查,摸清底数,为防治工作提供科学依据。

2.加强地质灾害监测预警。

建立全市地质灾害监测预警网络,实时掌握地质灾害动态,及时发布预警信息。

3.实施地质灾害防治工程。

对重点地质灾害隐患点进行治理,采取工程措施,降低灾害风险。

4.推进地质灾害应急处置。

加强应急预案制定和演练,提高各级政府和相关部门的应急处置能力。

5.开展地质灾害科普宣传。

通过各种渠道,普及地质灾害防治知识,提高人民群众的防灾减灾意识。

6.加强地质灾害防治队伍建设。

培养一批专业素质高、业务能力强的地质灾害防治队伍,为防治工作提供人才保障。

四、组织保障1.建立地质灾害防治协调机制。

各级政府、相关部门要密切协作,形成合力,共同推进地质灾害防治工作。

2.落实地质灾害防治责任。

明确各级政府、相关部门和企事业单位的地质灾害防治责任,确保防治措施落到实处。

3.加大地质灾害防治投入。

积极争取国家和省级资金支持,加大市、县财政投入,确保地质灾害防治工作顺利开展。

4.强化地质灾害防治考核。

将地质灾害防治工作纳入政府绩效考核体系,对工作不力的进行追责问责。

全市2024年度自然地质灾害防治方案,旨在保障人民群众生命财产安全,促进经济社会可持续发展。

广州市城市灾害风险评估与防范研究近年来,全球气候变化的影响越发明显,城市灾害频发。

作为中国南方最重要的城市之一,广州市自然灾害频率相对较高,包括台风、洪涝、地质灾害等多种类型。

因此,对广州市城市灾害风险进行科学评估并采取防范措施势在必行。

首先,广州市的气候和地理条件决定了其极易受到台风的影响。

每年夏秋交替时,广州市都有可能遭受强台风袭击,给城市交通、建筑物和居民生活带来严重威胁。

因此,广州市的城市规划和建设必须考虑台风的影响,确保基础设施的抗风能力,提高居民的自救和互救能力。

在城市规划中,应合理设置疏散通道,优化建筑设计,确保建筑物的耐台风能力,并在灾害发生前做好应急预案。

其次,广州市的洪涝问题也不容忽视。

由于广州市地势较低,降雨量较大时易出现积水现象。

为了解决洪涝问题,除了维护、疏通排水系统外,还需要建设雨水利用系统,在城市规划中充分考虑自然水文系统,采取合理的污水处理和雨水收集利用措施。

此外,应加强城市森林和湿地的保护和建设,提高城市的抗洪能力。

另外,广州市也面临地质灾害的风险。

广州市位于珠江三角洲平原,地质环境复杂多变。

例如,盐水地区地基沉降现象较为明显,在建设过程中应加强地基处理,确保建筑物的牢固稳定。

此外,广州市周边还存在滑坡、崩塌等地质灾害隐患,因此在城市规划中应通过地质调查和工程技术手段,对潜在灾害隐患区进行识别和风险评估,制定相应的防灾措施。

在城市灾害风险评估与防范研究中,科学技术的支持起着至关重要的作用。

利用遥感、地理信息系统等现代技术手段,可以对广州市的自然环境、灾害风险进行全面、精细的分析,为城市规划和决策提供科学依据。

此外,还可以利用气象、地质、水文等数据建立风险模型,对潜在的城市灾害风险进行预测和评估,提前做好准备。

除了科学技术支持外,广州市的城市灾害风险评估与防范研究还需要社会各方的参与和合作。

政府部门应制定相关的法律法规,加强对城市建设的管理和监督,推动城市规划和建设的可持续发展。

广东省地质灾害治理工程项目管理办法(3稿)第一章总则第一条为加强对地质灾害治理工程项目的监督管理,保证地质灾害治理工程的质量和安全,有效消除地质灾害对人民生命财产安全的威胁,根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《广东省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》和相关法律、法规,结合本省实际,制定本办法。

第二条广东省内进行的地质灾害治理工程项目,实施对地质灾害治理工程的监督管理,应当遵守本办法。

本办法所称地质灾害治理工程项目,是指对滑坡、崩塌、地面沉降、地裂缝、地面塌陷和泥石流进行治理的工程。

第三条凡突发地质灾害按《广东省突发地质灾害应急预案》的规定进行处置;经应急处置解除险情后,需要进一步治理的地质灾害,按如下规定处理:(一)若应急指挥部做出了后续治理方案的,按应急指挥部的有关决定执行;(二)若应急指挥部没有做出后续治理方案的,由县(市、区)自然资源主管部门编制立项文件,经上一级自然资源主管部门审核同意后,报省自然资源厅批准列入当年的治理项目,申报专项经费进行治理,执行本办法的规定。

第四条地质灾害治理工程应当确保工程质量和安全,符合国家和广东省的地质灾害防治工程质量安全标准,达到消除地质灾害的目的。

第五条广东省政府支持地质灾害治理工程科学技术研究,提高地质灾害治理工程设计水平和治理效果,鼓励节约土地资源和保护环境,提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料等应用于地质灾害防治工程项目。

第六条地质灾害防治工程应以人民为中心,应和当地社会经济发展规划相结合,服务于国家乡村振兴战略,促进美丽乡村建设,改善当地人居环境。

任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的地质灾害防治工程实施。

第七条省自然资源厅对全省的地质灾害防治工程项目实施统一监督管理。

第二章项目审批和管理第八条地质灾害治理工程项目实行分级审批:(一)特大型和大型项目治理工程项目概算超过1000万元的或威胁100人以上的,由省地质灾害防治主管部门负责审批;(二)大型和中型项目治理概算费用在1000万元以下500万元以上的或威胁100人以下30人以上的,由地级市地质灾害防治主管部门审批;(三)中型和小型项目治理费用在500万元以下或威胁人数在30人以下的,由县(市、区)级地质灾害防治主管部门审批。

广州发现三大断裂带有26个重大地质灾害隐患点去年一年广州发生83宗突发性地质灾害,加上前段时间珠江新城等区域频频地陷,引发不少市民对广州“地底世界”的关注。

记者昨日从相关渠道独家获悉,广州城市地质调查项目重要子课题——《广州市城市地下空间利用的地质环境条件调查与地下空间资源区划》报告已经出炉,初步摸清了广州城市的“地下迷宫”。

研究发现,东西向瘦狗岭断地质裂带、北东向广从断裂带、北西向广三等三条断裂带区域不适合开发地下空间。

焦点一:番禺地下空间开发条件优于天河此前,有专家认为,广州是地质灾害频发地区,但由于地质调查投入不够、地质调查精度不足,导致如广州地铁、新白云机场等大型项目开工前根本无地质数据可依,结果往往选在地质灾害区,开工后麻烦不断。

广州市地质调查院从2005年开始启动广州城市地质调查,目前已经完成,广州也成为全国首批6个完成城市地质调查的城市之一。

作为此次调查的项目之一,《广州市城市地下空间利用的地质环境条件调查与地下空间资源区划》报告初步摸清了广州城市的“地下迷宫”。

报告将广州市地下空间划分为:浅层(地面下0~15米)、中层(地面下15~30米)和深层(大于30米)。

通过对广州城区地下空间资源的容量估算,浅层可合理开发利用资源量面积约1022.09平方公里,约占调查区域总面积的86.03%。

值得注意的是,报告提供的“浅层地下空间资源质量综合评价图”显示,天河、越秀等寸土寸金的商业旺地并非浅层地下空间开发的最佳选择,反而是番禺大片区域成为地下空间开发利用的优良地区。

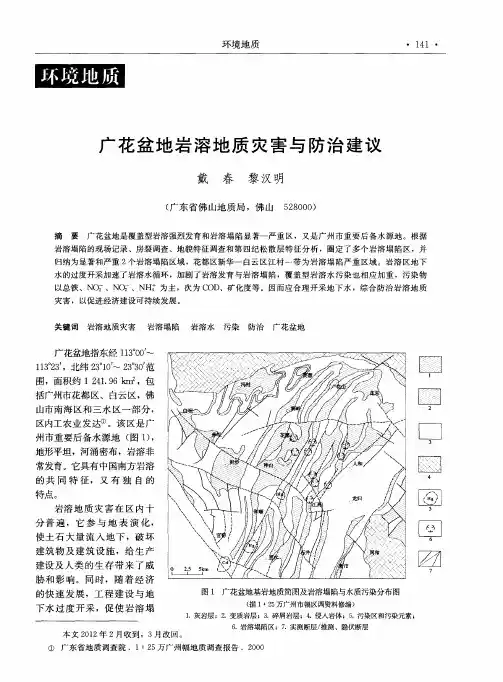

有不少区域浅层地下空间开发利用则要先打上问号:广州西北部花都区部分地区、金沙洲、大坦沙一带,地处广花盆地岩溶地质结构集中分布的区域;白云山西麓旧白云机场一带,位于广从断裂带分布区域。

而广州重点规划的白云新城位于旧白云机场,周边区域正处于白云山西麓。

在此前规划时,白云新城就数度传出因为地质复杂“控高”的消息,而去年广州市国土房管局还将白云新城被列入地灾防治重点地区。

广州市从化区地质灾害防治规划(2019-2025年)任务书甲方:广州市规划和自然资源局从化区分局乙方:编制单位广州市规划和自然资源局从化区分局2019年4月16日一、项目简介根据《全国地质灾害防治“十三五”规划》、《广东省地质灾害防治规划》、《广州市地质灾害防治“十三五”规划》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》、《广州市经济社会发展十三五规划纲要》、《广州市城市总体规划》等相关文件的要求,结合从化区实际,由广州市规划和自然资源局从化分局组织编制《广州市从化区地质灾害防治规划(2019-2025年)》工作。

《广州市从化区地质灾害防治规划(2019-2025年)》,以2019年为基准年,适用于从化区内崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的防治,是从化区各级政府履行地质灾害防治职责的重要依据。

现就相关文件指示精神,按程序组织开展该项目的地质灾害防治规划工作。

二、乙方的工作目标和范围本次地质灾害防治规划的编制,乙方应在充分利用甲方提供的项目相关资料的基础上,进一步查明从化区地质灾害隐患,主要对从化区自然和人为地质灾害,特别是突发性地质灾害的发生机理、分布规律、发展趋势进行认真分析和综合研究,划分地质灾害易发区及危险性区,提出2019-2025年期间阶段性地质灾害防治工作重点和任务。

规划主要包括:地质灾害现状与工作进展;地质灾害的防治原则和目标;地质灾害易发区与防治区划分;地质灾害防治工作部署;地质灾害防治经费与资金筹措等,汇编广州市从化区地质灾害防治规划(2019-2025年)说明书。

三、地质灾害防治规划的主要目的及任务(一)目的:在收集已有调查成果的基础上,进一步查明从化区地质灾害隐患,划出地质灾害易发区,开展地质灾害防治规划的编制,制定地质灾害防治规划措施及资金预算,完善地质灾害防灾减灾工作管理和运行机制,宣传普及防灾减灾科学知识,提高广大民众的防灾减灾意识,最大限度地减少地质灾害所造成的生命财产和经济损失,有效指导从化地区的基础设施及经济建设。

广东省突发性地质灾害应急预案为了有效处置我省境内发生的突发性地质灾害,提高应急工作水平,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民群众生命财产安全和社会稳定,根据地质灾害防治条例国务院令第394号和广东省自然灾害救济工作规定省政府令第77号,结合我省实际,制定本预案.一、总则一本预案所称突发性地质灾害,是指自然因素或者人为活动引发的危害人民群众生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的灾害.二本预案适用于发生在广东省境内的突发性地质灾害应急工作.三地质灾害按危害程度分为四个等级:特大型:因灾死亡30人含30人以上,或者直接经济损失1000万元以上的;大型:因灾死亡10人含10人以上30人以下,或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的;中型:因灾死亡3人含3人以上10人以下,或者直接经济损失100万元以上500万元以下的;小型:因灾死亡3人以下,或者直接经济损失100万元以下的.四地质灾害应急处置工作原则:统一领导、部门分工、分级管理、属地为主、综合协调、有备无患、快速高效.1.特大型地质灾害由省人民政府负责组织应急处置工作,各级人民政府全力配合.2.大型地质灾害由市人民政府负责组织应急处置工作,省有关部门会同市人民政府开展应急处置工作.3.中型地质灾害由市人民政府负责应急处置工作,省有关部门给予必要的支持与配合.4.小型地质灾害由当地县市、区人民政府负责应急处置工作.二、组织机构和部门职责一省地质灾害防治工作领导小组.由分管副省长担任领导小组组长,省人民政府副秘书长和省国土资源厅厅长、省委宣传部副部长担任副组长.省发展改革委、经贸委、财政厅、民政厅、国土资源厅、建设厅、交通厅、水利厅、卫生厅、气象局、安全生产监管局等有关职能部门的负责同志任领导小组成员.领导小组的具体工作,由省国土资源厅承担.领导小组的主要职责:统一领导全省地质灾害应急工作,协调解决地质灾害处置工作中的重大问题等.二应急指挥部.特大型灾情发生后,灾害发生地的市、县市、区要成立地质灾害应急指挥部.必要时省地质灾害防治工作领导小组成员和灾害发生地市的主要领导组成地质灾害应急指挥部.省级地质灾害应急指挥部由省地质灾害防治工作领导小组组长或副组长任总指挥.有关单位领导和人员组成应急分队.地质灾害应急指挥部主要职责:执行省地质灾害防治工作领导小组下达的地质灾害抢险救灾任务;负责组织、协调、指导和监督特大型、大型和某些中型地质灾害的应急处置工作.三省地质灾害防治工作领导小组各成员单位及有关部门,在省政府和领导小组的统一指挥、协调下,各司其职,通力合作,做好特大型地质灾害的应急处置工作;根据处置工作需要,配合市人民政府做好大型、中型地质灾害防治应急处置的有关工作.1.省委宣传部:负责地质灾害应急处置宣传报道的协调工作.2.省国土资源厅:负责省地质灾害防治工作领导小组的日常工作;建立健全地质灾害预警体系、值班制度和灾情速报制度;发布地质灾害预警信息,按照有关规定向省人民政府和国土资源部报告灾情信息;会同省直有关部门做好抢险、救助的部署、协调、指导和监督工作;组织地质灾害调查,按照有关规定向省人民政府和国土资源部报告地质灾害调查和处置情况.3.省交通厅:负责组织、指挥、协调抢修因灾害损坏的交通公路设施;在危险路段设立醒目的警示标志;做好抢险救灾人员、物资以及撤离人员的紧急运输工作.4.省民政厅:负责及时组织、协调救灾工作;组织调运救灾物资,协助灾区各级人民政府及时设置避险场所和救济物资供应点,组织转移、安置和救济灾民;核定和报告灾情,及时向省地质灾害防治工作领导小组报告灾民救助和安置情况.5.省公安厅:负责组织、指挥、协调公安机关维护灾区社会治安,参与抢险救灾,积极预防和妥善处置防止因地质灾害引发的群体性治安事件,做好进出灾区道路和灾区内交通疏导工作.6.省水利厅:组织和督促当地水利主管部门开展水利设施沿线地质灾害的抢险、救助工作;及时向省地质灾害防治工作领导小组通报汛情动态.7.省发展改革委:负责安排重大救灾基建项目,协调建设资金;组织、协调救灾物资的调拨和供应.8.省经贸委:协调铁路邮电、通信、电力、商业、物资、医药等部门的抢险救灾工作.9.省农业厅:负责有关农用救灾物资的及时组织、协调和调配;协助灾区及时做好农业救灾复产工作.10.省卫生厅:负责调度卫生技术,及时抢救受灾伤病员,做好灾区防疫工作,监督和防止灾区疫情、疾病的传播、蔓延;及时向省地质灾害防治工作领导小组报告医疗救助和防疫情况.11.省信息产业厅:负责保障各级人民政府、有关行政主管部门与地质灾害发生地之间的无线电通信业务频率的正常使用.12.省广电局:负责抢险救灾的宣传报道工作.13.省气象局:负责气象信息的收集,发布地质灾害气象预报预警信息;分析、预报重点地区未来降雨和天气状况,并及时向省委、省人民政府和省地质灾害防治工作领导小组报告;组织有关市、县市气象局为同级党委、政府提供气象服务.14.省广电集团公司和省粤电集团公司:负责组织进行灾区电力设施抢修,恢复电力供应;及时向省地质灾害防治工作领导小组报告电力抢修和抢险情况.15.广铁集团公司:负责督促、检查本部门有关单位实施铁路沿线地质灾害的抢险和救助工作,尽快恢复铁路运输的畅通;其他地区救灾物资的铁路运输,及时向省地质灾害防治工作领导小组报告铁路运输状况.16.南方航空公司:负责救灾人员和物资的航空运输.17.省军区:负责组织协调驻粤部队和民兵预备役的抢险救助工作.18.省武警总队:积极参与抢险救助、维护灾区社会秩序等工作.19.其他有关部门按照职责分工,积极参与抢险救助工作.四各市、县市、区人民政府可参照省的做法,切实加强本行政区域内地质灾害防治和应急处置的领导和协调工作.根据地质灾害应急处置的需要,县级以上人民政府应当紧急调集抢险的应急人员,调用物资、交通工具和相关的设施、设备;必要时可以根据需要,在抢险救灾区域范围内实施交通管制等措施.三、监测和预警预报一各级人民政府和国土资源主管部门要加快地质灾害预警预报体系建设,开展地质灾害调查,编制地质灾害防治规划,建设地质灾害群测群防网络和专业监测网络,形成覆盖全省地质灾害监测网络.各地在新一轮的城市总体规划、村镇规划和市、县域城镇体系规划中应增加地质灾害防治规划内容.国土资源、气象、水利等部门要密切合作,逐步建成与全省防汛监测网络、气象监测网络互联.连接省、市、县三级地质灾害信息管理系统,及时传送地质灾害险情灾情、气象和汛情信息.二加强地质灾害险情巡查.各级国土资源主管部门要充分发挥地质灾害群测群防和专业监测网络的作用,进行定期和不定期的检查,加强对地质灾害重点地区的监测和防范,发现险情时,要及时向当地人民政府报告,组织群众转移避让或采取排险防治措施,并在危险区域设置警示标志.三各地要严格执行汛期24小时值班制度,建立健全灾情速报制度,保障突发性地质灾害紧急信息报送渠道畅通.各级人民政府和国土资源主管部门接到地质灾害险情报告后,要立即摸清情况,并按照有关规定向同级人民政府和上一级国土资源主管部门报告,属于特大型、大型地质灾害的,在向同级人民政府和上一级国土资源主管部门报告的同时,还应直接报告省人民政府和省国土资源厅.四发现地质灾害险情或灾情的单位和个人,应当立即向当地人民政府或国土资源主管部门报告.当地人民政府和村民委员会、村民小组应当根据灾情实际情况,及时动员组织受到地质灾害威胁的居民以及其他人员转移到安全地带,情况紧急时,可以强行组织避险疏散.五各级国土资源主管部门和气象部门要加强联系,联合开展地质灾害气象预警预报工作.当发出某个区域有可能发生地质灾害的预警预报后,该区域的各级国土资源主管部门,要立即将预警预报信息通知到当地人民政府直至乡、镇和村庄以及重要地质灾害危险点的防灾责任人、监测人和危险区内的群众;各单位和当地人民群众要对照“防灾明白卡”和“避险明白卡”的要求,做好防灾的各项准备工作.六地质灾害预报由县级以上国土资源主管部门和气象机构发布,任何单位和个人不得擅自向社会发布地质灾害预报.禁止隐瞒、谎报或者授意他人隐瞒、谎报地质灾害灾情.四、应急处置工作一特大型地质灾害应急处置特大型地质灾害发生后,省、市、县市人民政府立即启动省、市、县三级突发性地质灾害应急预案.地质灾害发生地的县市、区人民政府应立即采取应急处置措施,判定地质灾害级别及诱发因素、灾害体规模等,并立即将灾情向市人民政府和国土资源局报告,同时直接上报省人民政府和省国土资源厅,在处置过程中,应及时报告处置工作进展情况,直至处置工作结束.市人民政府接到灾情报告后,要立即向省人民政府和省国土资源厅报告,并调集有关部门和抢险救灾力量赶赴现场,开展抢险救助工作,防止灾害进一步扩大.及时将地质灾害人员伤亡、经济损失情况和调查处置结果向省委、省人民政府报告,并按照有关要求上报国务院和国土资源部.特大型地质灾害发生后,省地质灾害防治工作领导小组成员与灾害发生地市主要领导组成地质灾害应急指挥部,启动广东省突发性地质灾害应急预案,按照应急工作预案,指挥抢险救灾工作.省地质灾害防治工作领导小组各成员单位和灾害发生地市人民政府,在省地质灾害防治工作领导小组的统一指挥协调下,按照职责分工,分别负责现场抢险救灾、应急队伍保障、交通运输保障、医疗保障、物资保障、通讯保障、电力保障、治安保障、生活保障、安置保障、善后处置和信息报送等工作.二大型地质灾害应急处置大型地质灾害发生后,省、市、县市人民政府立即启动省、市、县三级突发性地质灾害应急预案.地质灾害发生地的县市、区人民政府应立即采取应急处置措施,开展地质灾害应急调查,判定地质灾害级别及诱发因素、灾害体规模等,并立即将灾情向市人民政府和市国土资源主管部门报告,同时直接上报省人民政府和省国土资源厅,在应急处置过程中,还应及时续报处置工作进展情况,直至处置工作结束.市人民政府接到灾情报告后,要迅速组织力量赶赴现场,开展抢险救助工作,控制地质灾害进一步发展,同时要立即向省人民政府和省国土资源厅报告地质灾害情况.省国土资源厅接到灾情报告后,要立即向省地质灾害防治工作领导小组报告,根据省地质灾害防治工作领导小组的指示,会同有关部门赶赴现场,与市人民政府共同组成地质灾害应急处置指挥部,组织开展各项抢险救助等工作;及时将地质灾害人员伤亡、经济损失情况和调查处置结果向省委、省人民政府报告,并按照有关要求上报国土资源部.三中型地质灾害应急处置中型地质灾害发生后,市、县市人民政府立即启动市、县两级突发性地质灾害应急预案.地质灾害发生地的县市、区人民政府应立即采取应急处置措施,开展地质灾害调查,判定地质灾害级别及诱发因素、灾害体规模等,并立即将灾情向市人民政府和市国土资源主管部门报告,在应急处置过程中,应及时报告处置工作进展情况,直至处置工作结束.市人民政府接到灾情报告后,要组织市国土资源等有关部门和发生地质灾害县市、区人民政府开展应急处置救助工作,同时立即将有关情况向省人民政府和省国土资源厅报告.省有关部门视具体情况,派出督导组和专家组赶赴灾害现场,协助市人民政府做好地质灾害应急处置工作.市人民政府应及时组织专业技术力量开展地质灾害调查,并按照有关规定将调查处置结果上报省人民政府和省国土资源厅,由省国土资源厅将调查处置结果上报国土资源部.四小型地质灾害应急处置小型地质灾害发生后,县人民政府立即启动县级突发性地质灾害应急预案.地质灾害发生地的县市、区人民政府应立即判定地质灾害级别及诱发因素、灾害体规模等,并在1小时内将灾情向市人民政府和市国土资源主管部门报告,并及时报告处置工作进展情况,直至处置工作结束.小型地质灾害应急处置工作,在县市、区人民政府的领导下,本县地质灾害防治工作领导小组和乡镇党委、政府组织开展地质灾害应急处置工作, 县市、区人民政府及时组织地质灾害灾情调查,并按照有关规定将调查处置结果上报市人民政府和市国土资源主管部门.市人民政府接到灾情报告后,要立即向省人民政府和省国土资源厅报告,并视具体情况,派出督导组和专家组赶赴灾害现场,协助县人民政府做好地质灾害应急处置工作.处置工作结束后,应将调查处置结果上报省国土资源厅.五经专家组鉴定,地质灾害险情或灾情已消除,或者得到有效控制后,由当地县级人民政府撤销划定的地质灾害危险区,宣布险情或灾情应急期结束,并予以公告.五、应急保障工作地质灾害应急防治是一项长期的、持续的、跟踪式的、深层次的和各阶段相互联系的工作,是有组织的科学与社会行为,而不是随每次灾害的发生而开始和结束的活动.因此,必须做好应急保障工作.一重视通讯与信息传递机构、人员和装备的建设和升级换代,确保在地质灾害发生前、灾害处置过程中和灾后重建中的信息畅通.二各级人民政府要根据近三年地质灾害防治工作所需经费情况,将本年度地质灾害应急抢险救灾经费纳入各级年度财政计划和预算,以确保地质灾害应急工作的顺利进行.三建立救治物资储备制度,保证抢险救灾物资的供应.有关部门、单位要建立用于灾民安置、医疗卫生以及生活必需的抢险救灾专用物资制度,确保货源供应,保证应急抢险救灾队伍技术装备的及时更新.四加强公益性地质队伍建设,加大地质灾害调查、监测和减灾工程基础工作,建立完善的信息储备和分析能力建设,满足突发性地质灾害防治工作的需要.五加强广大干部群众防灾、减灾知识的宣传普及,增强广大干部群众的防灾意识和自救互救能力.有针对性地开展应急抢险救灾演练,确保发灾后应急救助手段及时到位和有效.六各级国土资源行政主管部门应会同同级建设、水利、交通等部门制定本行政区域的地质灾害应急预案,报本级人民政府批准后公布.六、附则一地震和洪水引发的地质灾害依照相关的规定处置.二本预案由省国土资源厅负责解释.三本预案自发布之日起实施.。

广东省自然资源厅关于印发《广东省地质灾害防治

“十四五”规划》的通知

文章属性

•【制定机关】广东省自然资源厅

•【公布日期】2022.06.01

•【字号】

•【施行日期】2022.06.01

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】应急减灾与公共服务

正文

广东省自然资源厅关于印发《广东省地质灾害防治“十四

五”规划》的通知

各地级以上市人民政府,省政府各部门、各直属机构:

经省人民政府同意,现将《广东省地质灾害防治“十四五”规划》印发给你们,请认真贯彻落实。

广东省自然资源厅

2022年6月1日。