【庆全庵桃花翻译】《庆全庵桃花》《大林寺桃花》阅读答案及解析对比

- 格式:docx

- 大小:19.87 KB

- 文档页数:2

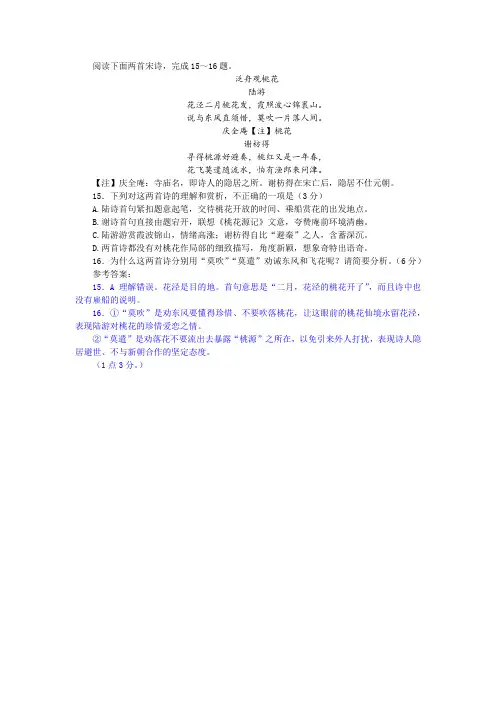

阅读下面两首宋诗,完成15~16题。

泛舟观桃花

陆游

花泾二月桃花发,霞照波心锦裹山。

说与东风直须惜,莫吹一片落人间。

庆全庵【注】桃花

谢枋得

寻得桃源好避奏,桃红又是一年春,

花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。

【注】庆全庵:寺庙名,即诗人的隐居之所。

谢枋得在宋亡后,隐居不仕元朝。

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.陆诗首句紧扣题意起笔,交待桃花开放的时间、乘船赏花的出发地点。

B.谢诗首句直接由题宕开,联想《桃花源记》文意,夸赞庵前环境清幽。

C.陆游游赏霞波锦山,情绪高涨;谢枋得自比“避秦”之人,含蓄深沉。

D.两首诗都没有对桃花作局部的细致描写,角度新颖,想象奇特出语奇。

16.为什么这两首诗分别用“莫吹”“莫遣”劝诫东风和飞花呢?请简要分析。

(6分)参考答案:

15.A理解错误。

花泾是目的地。

首句意思是“二月,花泾的桃花开了”,而且诗中也没有雇船的说明。

16.①“莫吹”是劝东风要懂得珍惜、不要吹落桃花,让这眼前的桃花仙境永留花泾,表现陆游对桃花的珍惜爱恋之情。

②“莫遣”是劝落花不要流出去暴露“桃源”之所在,以免引来外人打扰,表现诗人隐居避世、不与新朝合作的坚定态度。

(1点3分。

)。

桃花美女诗句大全展开全文1.桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

——《桃夭》(先秦:佚名)译文:桃花怒放千万朵,色彩鲜艳红似火。

这位姑娘要出嫁,喜气洋洋归夫家。

2.桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?——《江畔独步寻花·其五》(唐代:杜甫)译文:一丛丛盛开的桃花好像没人经管,你喜欢深红色,还是浅红色的桃花?3.山桃红花满上头,蜀江春水拍山流。

花红易衰似郎意,水流无限似侬愁。

——《竹枝词·山桃红花满上头》(唐代:刘禹锡)译文:春天,山上的野桃花红艳艳的开的正旺,蜀江的江水拍着旁边的悬崖峭壁。

一位姑娘看见了,认为丈夫的喜爱如同这桃花转瞬即逝,而无限的忧愁就如这源源不断的江水。

4.桃花浅深处,似匀深浅妆。

——《桃花》(唐代:元稹)译文:桃花朵朵盛开,那或深或浅的颜色,好似美貌姑娘面容上浓淡相宜的薄妆,让人心怡。

5.桃花春色暖先开,明媚谁人不看来。

——《桃花》(唐代:周朴)译文:桃花在渐暖的春色里先于百花绽放,谁能忍住不去看那明媚美丽的颜色?6.颠狂柳絮随风舞,轻薄桃花逐水流。

——《绝句漫兴九首·其五》(唐代:杜甫)译文:只看见柳絮如颠似狂,肆无忌惮地随风飞舞,轻薄不自重的桃花追逐流水而去。

7.野店桃花红粉姿,陌头杨柳绿烟丝。

——《东城》(元代:赵孟頫)译文:一家不知名的店旁桃花明艳东方人,岸上的柳树向发丝一样翠绿。

8.春深欲落谁怜惜,白侍郎来折一枝。

——《晚桃花》(唐代:白居易)译文:可怜鲜艳的桃花在这不见天日的地方寂寞地度过春天,快要凋零了也没有享受到春光和游人的赏识,今天机缘巧合被我发现,就折一枝花回去欣赏。

9.一树桃花,向人独笑;颓垣短短,曲水湾湾。

——《风流子·出关见桃花》(清代:张惠言)译文:乍见一树桃花。

独自向我微笑。

它旁边有短短的颓垣,一湾一湾的曲水。

10.美人一笑褰珠箔,遥指红楼是妾家。

——《陌上赠美人》(唐代:李白)译文:车中美人笑着撩起珠帘,遥遥指向前方红楼说那是我的家。

《庆全庵桃花》赏析千古历史总在胜败兴亡中演绎着,天下大势也在不断变迁中发展着。

于是便有仁人志士在眷恋故国的情怀中,用诗文来表达他们的不屈之节,忠国之情,为后人留下了一份宝贵的精神财富。

谢芳得正是在宋国灭亡、元朝新立,且元君屡次征他入仕,都被坚决拒绝的情况下,写下了《庆全庵桃花》一诗。

全诗仅有四句,语言朴实,蕴含丰富,表现手法巧妙,值得细细品嚼。

首句“寻得桃源好避秦”,运用典故,以虚代实,暗示了作者的隐居决心和厌恶元朝的感情。

陶翁《桃花源记》中人,为避暴秦之祸,寻得“桃源”宝地,过着与世隔绝且安宁而美好的隐居生活。

本诗首句就从该典故入手,表达诗人隐逸的思想感情。

桃源人的隐居生活,已成诗人的向往和追求。

所以虽“虚”也必须去寻找,即使不可寻到也要执著地去寻,由此可看出作者要去隐居的坚定决心。

经过千辛万苦,左觅右寻,诗人终于找到了类似于桃源的“庆全庵”,因而作者是以“桃花源”之虚代“庆全庵”之实,一虚一实,一古一今,天然相合,不留斧凿之痕。

诗人为什么非要寻到这所“桃源”而过隐居生活呢?这才是这句诗的灵魂所在。

对桃源人而言,是为“避秦”,对诗作者来说,自然是为“避元”了。

暴秦以武祸天下,暴元凭武灭我宋,岂能不恨!己恨家恨国恨,岂能不愤!由是而知,作者又以“避秦”之虚代“避元”之实,暗示了自己厌恶憎恨元朝的感情。

所以诗中一“寻”一“避”用得极佳。

“寻”写作者踪迹,“避”显隐居根本;从踪迹中见出决心,在根本中示出感情。

一句诗,用典、暗示,虚虚实实,虚实交合,今古相融,岂不妙哉!第二句“桃红又是一年春”,紧承首句而来,扣了诗题中的“桃花”。

这里是以乐景衬哀情,深含眷恋故国、只身隐居的寂寞悲切之苦情。

表象上看,该句写庆全庵桃花开得沸沸扬杨,一派火红。

春来了,这里绝非是“一枝红杏出墙头”的景象,而是满目满山的桃花,一树一树地竞相开放,如火如霞,红了高低山岭,香了九重青天,醉了温柔春风。

若逢山雾过处,花停玉珠,晶莹闪烁;雾起日照,耀眼辉煌。

![南宋]谢枋得《庆庵寺桃花》白居易《大林寺桃花》比较鉴赏阅读试题答案及赏析](https://uimg.taocdn.com/ec2f67e6b9f3f90f76c61b67.webp)

[南宋]谢枋得《庆庵寺桃花》白居易《大林寺桃花》比较鉴赏阅读试题答案及赏析[南宋]谢枋得《庆庵寺桃花》白居易《大林寺桃花》比较鉴赏阅读试题答案及赏析庆庵寺桃花[南宋]谢枋得寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。

花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。

[注]谢枋得,南宋人,宋亡后,仍以江东提刑、江西招渝使知信州的身份抗击元兵,兵败后潜入山中,隐居达十二年之久,拒不出仕。

后被强迫北行,至元都燕京,绝食而死。

此诗即写于隐居期间。

大林寺桃花白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

①谢诗"寻"和白诗"觅"的对象分别是:____,___。

两诗主要运用的表现手法分别是:__,___。

②请从两首诗中选出一首,说说你喜欢的理由。

要侧重一个角度,结合诗句。

①桃源,即避元之所;春(春天、春光)。

用典;对比(拟人〕。

②此题属于开放性试题,言之成理即可。

但是在鉴赏时应侧重于某一角度、集中于某一点具体来谈,不可谈得过于散乱。

庆庵寺桃花鉴赏处于南宋末年的谢枋得,对于当时的现实生活有着较为深刻的体会。

统治者花天酒地,过着纸醉金迷的生活,而劳动人民却动荡之中,过着艰辛的日子。

诗人见到庆金庵的桃花盛开,并没有引起他观赏的兴起,而是从桃花源流水,联想到了桃花源这个理想中的地方。

诗人由此落笔,驰骋想象,写下了这首带有浪漫主义色彩的绝句。

首句从桃花想到陶渊明笔下的桃源,并用一“寻”字写出是“避秦”的好地方。

他们长期生活在这里,欢渡着幸福的年月,无忧无虑,连后来的汉及魏晋这些朝代都不知道,自然更会知道神州又经过盛唐、二宋这些年代了。

他们是如何计算历法呢?“桃红又是一年春”,是靠桃树开花,才知又是一年。

虽写得是计算历法的方法,但表达的诗意却远不仅如此,而是更进一步形容了这个美妙的绝俗之地。

三四两名在,作者又从实景出发,“花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津”。

桃花一开,万一随流水出洞口,再有渔人发现怎么办呢?如果我在那里,就决不会让桃花落入水中。

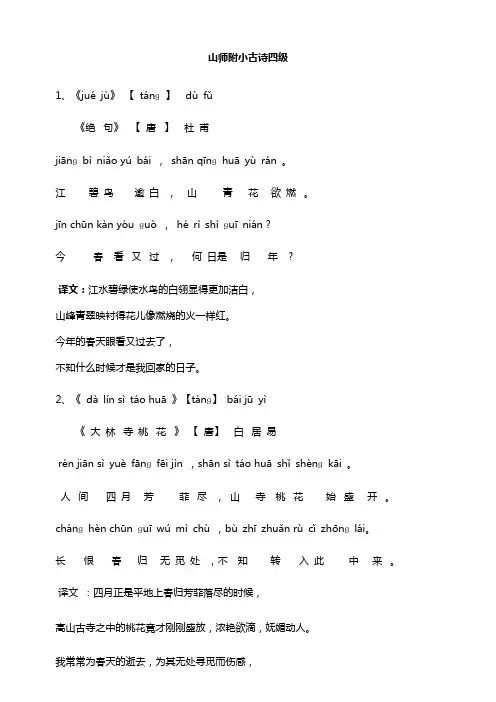

山师附小古诗四级1、《jué jù》【 tánɡ】 dù fǔ《绝句》【唐】杜甫jiānɡ bì niǎo yú bái , shān qīnɡ huā yù rán 。

江碧鸟逾白,山青花欲燃。

jīn chūn kàn yòu ɡuò, hé rì shìɡuī nián ?今春看又过,何日是归年 ?译文:江水碧绿使水鸟的白翎显得更加洁白,山峰青翠映衬得花儿像燃烧的火一样红。

今年的春天眼看又过去了,不知什么时候才是我回家的日子。

2、《 dà lín sì táo huā》【tánɡ】 bái jū yì《大林寺桃花》【唐】白居易rén jiān sì yuè fānɡ fēi jìn ,shān sì táo huā shǐ shènɡ kāi 。

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

chánɡ hèn chūn ɡuī wú mì chù,bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōnɡ lái。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

译文:四月正是平地上春归芳菲落尽的时候,高山古寺之中的桃花竟才刚刚盛放,浓艳欲滴,妩媚动人。

我常常为春天的逝去,为其无处寻觅而伤感,此时重新遇到春景后,喜出望外,猛然醒悟:没想到春天反倒在这深山寺庙之中了。

3、chì lèɡēběi cháo mín ɡē《敕勒歌北朝民歌》chì lè chuān , yīn shān xià,敕勒川,阴山下,tiān sì qiónɡ lú, lónɡɡài sì yě。

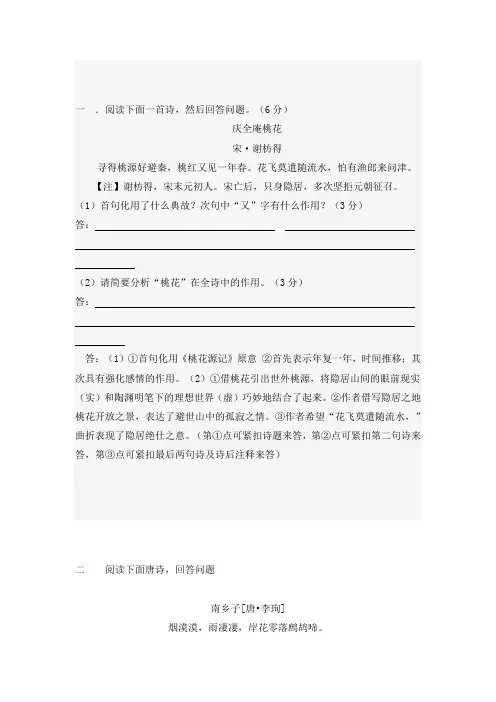

一.阅读下面一首诗,然后回答问题。

(6分)庆全庵桃花宋·谢枋得寻得桃源好避秦,桃红又见一年春。

花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。

【注】谢枋得,宋末元初人。

宋亡后,只身隐居,多次坚拒元朝征召。

(1)首句化用了什么典故?次句中“又”字有什么作用?(3分)答:(2)请简要分析“桃花”在全诗中的作用。

(3分)答:答:(1)①首句化用《桃花源记》原意②首先表示年复一年,时间推移;其次具有强化感情的作用。

(2)①借桃花引出世外桃源,将隐居山间的眼前现实(实)和陶渊明笔下的理想世界(虚)巧妙地结合了起来。

②作者借写隐居之地桃花开放之景,表达了避世山中的孤寂之情。

③作者希望“花飞莫遣随流水,”曲折表现了隐居绝仕之意。

(第①点可紧扣诗题来答,第②点可紧扣第二句诗来答,第③点可紧扣最后两句诗及诗后注释来答)二阅读下面唐诗,回答问题南乡子[唐•李珣]烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼。

远客扁舟临野渡,思乡处,潮退水平春色暮。

20.这首词所要表现的主旨是什么?21.词的前三句主要是写景,请简述写景的作用:22."思乡处,潮退水平春色暮"在本词中的含义和作用是什么?请作简要回答。

20.离愁别恨(或思乡之愁,或离恨)21.借景抒情,用烟、雨、落花以及鹧鸪的叫声来渲染出思乡之情("景","作用")22.潮退了,天晚了,思乡而不得归乡,更突出强化了思乡之情(含义与作用各1分)三王维《过香积寺》阅读答案附翻译赏析过香积寺王维不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

注:安禅,佛家语,指闭目静坐,不生杂念;毒龙:指世俗欲念1)从内容看,这首诗主要表达了诗人怎样的情趣?答案:本诗通过描绘山林古寺的幽邃环境,造成一种清高幽僻的意境,表达了王维崇佛尚静、淡泊宁静的情趣和心迹。

(2)这首诗是怎样写出香积寺的幽静的?答案:主要是通过侧写、烘托,如写隐隐的钟声和呜咽的泉声,就是以动衬静,增添了深山古寺的僻静之感(3)说说“泉声咽危石,日色冷青松”两句诗的妙处。

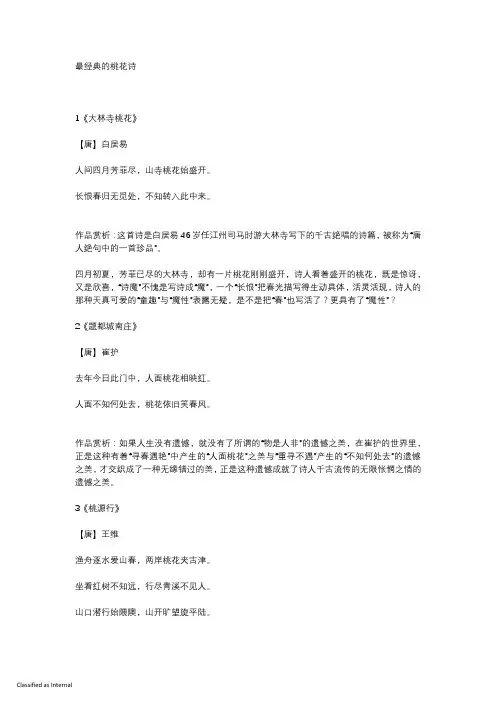

名校版中考文言文专练《桃花源记》对比阅读四篇一、请阅读下面的文字,回答问题。

【甲】林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫(,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:“不足为外人道也。

”既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。

未果,寻病终。

后遂无问津者。

【乙】是日风顺不及午已抵浦口宿大山家。

明日,宿旦子冈①,甫②行数里,见四野禾苗油油然,老幼男女俱耘于田间。

盖江北之俗,妇女亦耕田力作,以视西北男子游惰不事生产者,其俗洵③美矣。

偶舍骑步行,过一农家,其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且浣④衣,门有豆棚瓜架,又有树数株郁郁然,儿女啼笑,鸡犬鸣吠。

余顾而慕之,以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也。

(选自戴名世《乙亥北行日记》)[注]①旦子冈:在今南京市江宁区附近。

②甫:刚。

③洵(x ún):确实。

④浣:洗。

1.解释下列句中加点实词的含义。

(1)具答之具:(2)便要还家要:(3)寻病终寻:(4)而妇人汲井且浣衣汲:2.选出下列加点虚词含义、用法相同的一项( )A.问今是何世,乃不知有汉当立者乃公子扶苏(《陈涉世家》)B.太守即遣人随其往故人不独亲其亲(《大道之行也》)C.盖江北之俗盖余之勤且艰若此(《送东阳马生序》)D.余顾而慕之千里马常有,而伯乐不常有(《马说》)3.选出画波浪线句子停顿恰当的一项( )A.是日风顺/不及午/已抵浦口/宿大山家B.是日/风顺不及/午已抵浦口/宿大山家C.是日/风顺不及午/已抵浦口/宿大山家D.是日风顺/不及/午已抵浦口/宿大山家4.下列关于【甲】【乙】两篇选文的叙述不正确的一项是( )A.甲文中“设酒杀鸡”“延至其家,皆出酒食”,表现了桃花源人的热情好客。

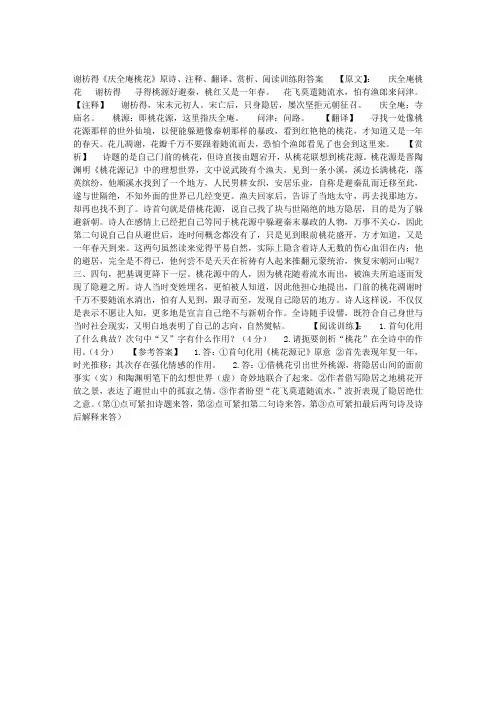

最经典的桃花诗1《大林寺桃花》【唐】白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

作品赏析:这首诗是白居易46岁任江州司马时游大林寺写下的千古绝唱的诗篇,被称为“唐人绝句中的一首珍品”。

四月初夏,芳菲已尽的大林寺,却有一片桃花刚刚盛开,诗人看着盛开的桃花,既是惊讶,又是欣喜,“诗魔”不愧是写诗成“魔”,一个“长恨”把春光描写得生动具体,活灵活现,诗人的那种天真可爱的“童趣”与“魔性”表露无疑,是不是把“春”也写活了?更具有了“魔性”?2《题都城南庄》【唐】崔护去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

作品赏析:如果人生没有遗憾,就没有了所谓的“物是人非”的遗憾之美,在崔护的世界里,正是这种有着“寻春遇艳”中产生的“人面桃花”之美与“重寻不遇”产生的“不知何处去”的遗憾之美,才交织成了一种无缘错过的美,正是这种遗憾成就了诗人千古流传的无限怅惘之情的遗憾之美。

3《桃源行》【唐】王维渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹古津。

坐看红树不知远,行尽青溪不见人。

山口潜行始隈隩,山开旷望旋平陆。

遥看一处攒云树,近入千家散花竹。

樵客初传汉姓名,居人未改秦衣服。

居人共住武陵源,还从物外起田园。

月明松下房栊静,日出云中鸡犬喧。

惊闻俗客争来集,竞引还家问都邑。

平明闾巷扫花开,薄暮渔樵乘水入。

初因避地去人间,及至成仙遂不还。

峡里谁知有人事,世中遥望空云山。

不疑灵境难闻见,尘心未尽思乡县。

出洞无论隔山水,辞家终拟长游衍。

自谓经过旧不迷,安知峰壑今来变。

当时只记入山深,青溪几度到云林。

春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。

作品赏析:王维这首诗与陶渊明《桃花源记》被誉为并世流传的经典佳作,被誉为咏桃源的“造极”力作。

诗人通过一幅幅形象的画面把桃源塑造成"灵境"、"仙源",如“渔舟逐水"、“两岸桃花”、"坐看红树"、"行尽青溪"等画面,把王维"诗中有画"的特色表现的淋漓尽致,诗人不仅开拓了诗的意境,还在艺术上进行了再创造,全诗可谓是诗笔飘忽,意境迷茫,读之令人回味无穷,品后更是耐人寻味。

谢枋得《庆全庵桃花》原诗、注释、翻译、赏析、阅读训练附答案【原文】:庆全庵桃花谢枋得寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。

花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。

【注释】谢枋得,宋末元初人。

宋亡后,只身隐居,屡次坚拒元朝征召。

庆全庵:寺庙名。

桃源:即桃花源,这里指庆全庵。

问津:问路。

【翻译】寻找一处像桃花源那样的世外仙境,以便能躲避像秦朝那样的暴政,看到红艳艳的桃花,才知道又是一年的春天。

花儿凋谢,花瓣千万不要跟着随流而去,恐怕个渔郎看见了也会到这里来。

【赏析】诗题的是自己门前的桃花,但诗直接由题宕开,从桃花联想到桃花源。

桃花源是晋陶渊明《桃花源记》中的理想世界,文中说武陵有个渔夫,见到一条小溪,溪边长满桃花,落英缤纷,他顺溪水找到了一个地方,人民男耕女织,安居乐业,自称是避秦乱而迁移至此,遂与世隔绝,不知外面的世界已几经变更。

渔夫回家后,告诉了当地太守,再去找那地方,却再也找不到了。

诗首句就是借桃花源,说自己找了块与世隔绝的地方隐居,目的是为了躲避新朝。

诗人在感情上已经把自己等同于桃花源中躲避秦末暴政的人物,万事不关心,因此第二句说自己自从避世后,连时间概念都没有了,只是见到眼前桃花盛开,方才知道,又是一年春天到来。

这两句虽然读来觉得平易自然,实际上隐含着诗人无数的伤心血泪在内;他的避居,完全是不得已,他何尝不是天天在祈祷有人起来推翻元蒙统治,恢复宋朝河山呢?三、四句,把基调更降下一层。

桃花源中的人,因为桃花随着流水而出,被渔夫所追逐而发现了隐避之所。

诗人当时变姓埋名,更怕被人知道,因此他担心地提出,门前的桃花凋谢时千万不要随流水淌出,怕有人见到,跟寻而至,发现自己隐居的地方。

诗人这样说,不仅仅是表示不愿让人知,更多地是宣言自己绝不与新朝合作。

全诗随手设譬,既符合自己身世与当时社会现实,又明白地表明了自己的志向,自然熨帖。

【阅读训练】: 1.首句化用了什么典故?次句中“又”字有什么作用?(4分) 2.请扼要剖析“桃花”在全诗中的作用。

《大林寺桃花》阅读答案附翻译赏析《大林寺桃花》阅读答案附翻译赏析大林寺桃花唐白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

【注】①这首诗作于元和十二年四月,白居易时被贬任江州司马。

大林寺,在庐山香炉峰顶。

②芳菲:盛开的花,泛指花。

(1)请简要分析诗人登山前后心情所发生的变化。

(3分)(2)指出市中所运用的一种手法,并就其表达效果作简要赏析。

(3分)3、诗中与“芳菲尽”相呼应的词语是“____________”4、这首诗抒发了诗人怎样的感情?参考答案:一:(1)登山前,诗人为春光逝去而感到遗憾;登山后,当一片春景映入眼帘时,又感到由衷的惊喜和宽慰。

(支出前后不同的心情2分,分析1分)(2)示例:对比的手法。

(1分)作者把人间“芳菲尽”与山寺桃花“始盛开”进行对比,表现了作者发现山中花开得惊喜之情。

(2分) (意思对即可。

如从借景抒情、拟人、比喻等角度分析,言之成理亦可)3、“始盛开”4、对春天无限眷恋和热爱的感情。

二:1.诗歌的第一、二句,运用了什么写法?谈谈这儿这种写法的作用。

(2分)2.作者白居易“长恨”什么?(2分)参考答案1.对比,突出山寺桃园仙境般的美景,给人留下无限的遐想。

2.长恨春天的逝去,长恨遭贬的境遇。

译文四月,正是平地上春归芳菲落尽的时候,高山古寺之中的桃花竟才刚刚盛放。

我常常为春天的逝去,为其无处寻觅而伤感,此时重新遇到春景后,喜出望外,猛然醒悟:没想到春天反倒在这深山寺庙之中了。

[赏析]这首七绝是一首纪游诗,817年作者于初夏作于江州。

诗意是说初夏时节诗人来到大林寺,山下四月已是大地春回,芳菲已尽的时候了,但不期在高山古寺之中,又遇上了意想不到的春景——一片盛开的桃花。

该诗只有短短的四句,从内容到语言都似乎没有什么深奥、奇警的地方,只不过是把“山高地深,时节绝晚” 、“与平地聚落不同”的景物节候,做了一番纪述和描写。

但细读之,就会发现这首平淡自然的.小诗,却写得意境深邃,富于情趣。

《大林寺桃花》阅读答案《大林寺桃花》是唐代诗人白居易于元和十二年(817年)初夏在江州(今九江)庐山上大林寺时即景吟成的一首七绝。

此诗说初夏四月作者来到大林寺,此时山下芳菲已尽,而不期在山寺中遇上了一片刚刚盛开的桃花。

小编在这里整理了《大林寺桃花》阅读答案,希望能帮助到那您。

大林寺桃花白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

《大林寺桃花》阅读题目:11.(甲)文说明对象是什么?请简要概括。

(2分)12.(甲)文划横线句子运用的说明方法有哪些?并选一种分析其在文中的作用。

(4分)13.(甲)文第③段,“凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷”一句中的加点词“凡是”有何表达效果?(3分)14.根据文意,将以下四个词语正确填入(甲)文括号中,它们的番号是、、、。

(2分)A.山脚B.有霜C.无霜D.山腰15.(甲)文②③④段能否交换顺序,为什么?(3分)16.(乙)文《大林寺桃花》说明了(甲)文中哪种物候现象?(2分)《大林寺桃花》参考答案:11.说明决定物候现象来临的三个因素(或经度、纬度和髙下差异)。

(2分)12.举例子、作比较、列数字。

答案示例:作比较,将早春晚春南京桃花刺槐开花日期同北京相比较,强调突出了或者一切近海的地方,都有比同纬度的内陆,冬天温和春天反而寒冷的特点,(1分) 从而体现了说明文语言的准确性。

(1分)(意思相近即可)14. BCDA (2 分)了物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同,让人清楚明白。

(任举两种说明方法即可得2分,分析作用2分)13. “凡是”是总括某个范围的一切情况,表示无一例外。

(1分)用在此句中强调了所有&>15.不能。

(1分)因为这是按三个因素影响程度由大到小依次排列的,(1分)使这一部分层次清楚,说理逻辑性强。

(1分)16.说明了高下差异是影响物候的因素。

(1分)植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟。

山桃花的阅读答案【篇一:庆全阉桃花阅读答案】t>①本诗含有什么典故?答:__________________________________________________②本诗体现了作者怎样的思想感情?答:__________________________________________________答案:解析:①陶潜《桃花源记》中武陵捕渔人②诗中体现了作者追求无忧无虑、自由自在的生活,表达了诗人对现实不满的思想感情。

阅读下列诗歌.完成后面问题. 晾衣竿架满了草坪晾给太阳晾给风晾给路人惊讶而艳羡的眼神这些囚了一冬的色彩走出箱柜展示一个富裕的家庭晌午晾衣竿架满了草坪让太阳来解释新的政策让风去传播劳动致富的喜讯让屋脊上叽叽喳喳的山雀热热闹闹地发表评论晌午晾衣竿架满了草坪看金竹挑着老人古稀之年新添的皮袄用沉甸甸的重量告诉远近乡亲没有那只掩住水饺的大脚伸进这户农家踏灭朴素的文明晌午晾衣竿架满了草坪往日梦里也不敢想的“奢侈在阳光的照耀下真实的闪动这里再没有怕寒冷的余悸连衣裙也从城里大胆地走进了山村晌午晾衣竿架满了草坪理直气壮地晾给太阳.晾给风晾给路人惊讶而艳羡的眼神迎春的草坪用一片亮丽彩色炫耀着山民的富有和文明. (选自1983年第11期) 1.对这首诗的思想内容的分析.有误的一项是 [ ] a.写的是秋天富裕了的山民在草坪上架满晾衣竿晾衣服的喜悦.热闹的场面. b.全诗集中而鲜明地表现了农村的富裕景象. c.农村的富裕是由党的富民政策带来的.表明了对党的富民政策的赞美. d.歌颂了山民新时代物质的富有和传统的朴素文明. 2.下面诗句.使用修辞手法与其他三句有所不同的一项是[ ] a.这些囚了一冬的色彩/走出箱柜展示一个富有的家庭. b.让太阳来解释新的政策/让风去传播劳动致富的喜讯. c.让屋脊上叽叽喳喳的山雀/热热闹闹地发表评论 d.迎春的草坪用一片亮丽景象/炫耀着山民的富有和文明 3.古今诗人讲究“炼字 .即用最恰当.最富有表现力的“字 (词)表现极精微.极深刻.极丰富的思想内容.对下面词语的分析.正确的项有[ ] a.“满说明草坪上晾出的衣服不只是一家的.说明了致富的农民不只是哪一家.党的富民政策具有普遍意义. b.“挑具体写到了一家一户.说明这一家人的衣服多.生活富有.具有代表性. c.“走反映了农村姑娘大大方方地穿上连衣裙.说明农村不仅物质富有了.而且精神面貌也正发生着深刻变化. d.“晾 .这里晾的是衣服.其实也“晾出了主人的风采和新的精神面貌.他们深深感到党的恩情的“沉甸甸的重量 .他们“再没有怕寒畏冷的余悸 .他们充满喜悦.满怀信心地在富裕的道路上前进. 4.“晌午\晾衣竿架满了草坪在诗中反复多次出现.对这种反复吟咏的方法.下面分析有误的一项是 [ ] a.有利于加深读者对这一特定生活场景的印象. b.有利于层层深化.揭示全诗主题. c.反复吟咏同一景物.使内容显得有些单薄.与深化主题也作用不大. d.这一场景真实.典型.反复吟咏.可使人回味再三.阅读下面这首诗.回答问题秋词刘禹锡自古逢秋悲寂寥.我言秋日胜春朝. 晴空一鹤排云上.便引诗情到碧宵. ①过去文人对秋的表现出来的心情往往是什么? ②诗人对秋表现出来的思想是什么? 答:阅读下面这首诗.完成诗后两题. 暮江吟白居易一道残阳铺水中.半江瑟瑟半江红. 可怜九月初三夜.露似真珠月似弓. ①残阳照射在江面上.诗人不说“照而说“铺 .有什么表达效果? 答: ②诗人为什么觉得“九月初三夜是“可怜的?试结合诗句作具体分析. 答:阅读下面这首诗.回答问题庆全阉桃花谢枋得寻得桃源好避秦.桃红又是一年春. 花飞莫遣随流水.怕有渔郎来问津. ①本诗含有什么典故? 答: ②本诗体现了作者怎样的思想感情? 答:篇二:庆全阉桃花阅读答案篇三:庆全阉桃花阅读答案庆全庵桃花谢枋得寻得桃源好避秦,桃红又见一年春。

元稹《桃花》那首诗的解释大全很荣幸同学们能来关注元稹《桃花》那首诗的解释诗文内容,由为大家搜集整理发布,让我们赶快一起来学习一下吧!一.元稹《桃花》那首诗的解释《桃花》元稹桃花浅深处,似匀深浅妆.春风助肠断,吹落白衣裳.元稹眼中桃花,是浓妆淡抹总适宜的美人二者之间,肯定隔着开满菖蒲花的浅浅溪水远远的,还有重重的巫山迷雾和人生沧海的浩淼烟波一棵高大的古槐树,罩住了他清贫的日子没有一片可以当柴烧的叶子落下来由美女到断肠柔情,这个解不开的桃花情结肯定有薛涛的情愫,也肯定有谢公最小女的身影暖暖的春风吹落一袭白衣的意象让我们心疼了一千年解释:元稹《寄赠薛涛》诗中有“别后相思隔烟水,菖蒲花发五云高”,《遣悲怀》里有“谢公最小偏怜女”,“落叶添薪仰古槐”。

二.桃花的古诗一、《大林寺桃花》唐代:白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

译文:在人间四月里百花凋零已尽,高山古寺中的桃花才刚刚盛开。

我常为春光逝去无处寻找而怅恨,却不知它已经转到这里来。

二、《江畔独步寻花·其五》唐代:杜甫黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。

桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?译文:黄师塔前的江水向东流去,暖和的春天使人懒洋洋地发困,我倚着和煦的春风缓步前行。

一丛丛盛开的桃花似乎没人经管,你喜爱深红色,还是浅红色的桃花?三、《竹枝词·山桃红花满上头》唐代:刘禹锡山桃红花满上头,蜀江春水拍山流。

花红易衰似郎意,水流无限似侬愁。

译文:春天,山上的野桃花红艳艳的开的正旺,蜀江的江水拍着旁边的悬崖峭壁。

一位姑娘观察了,认为丈夫的宠爱犹如这桃花转瞬即逝,而无限的忧愁就如这源源不断的江水。

四、《桃花溪》唐代:张旭隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问渔船。

桃花尽日随流水,洞在清溪何处边。

译文:一座高桥隔着云烟消失,在岩石的西畔询问渔船。

桃花成天随着流水流淌,桃源洞口在清溪的哪边?五、《春居杂兴·两株桃杏映篱斜》宋代:王禹偁两株桃杏映篱斜,妆点商州副使家。

《谢枋得《庆全庵桃花》原诗阅读答案.doc》【原文】庆全庵桃花谢枋得寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。

花飞莫遣...将本文的Word文档下载,方便收藏和打印推荐度:点击下载文档下载说明:1. 下载的文档为doc格式,下载后可用word文档或者wps打开进行编辑;2. 若打开文档排版布局出现错乱,请安装最新版本的word/wps 软件;3. 下载时请不要更换浏览器或者清理浏览器缓存,否则会导致无法下载成功;4. 网页上所展示的文章内容和下载后的文档内容是保持一致的,下载前请确认当前文章内容是您所想要下载的内容。

付费下载付费后无需验证码即可下载限时特价:6.99元/篇原价20元免费下载仅需3秒1、微信搜索关注公众号:qun4699点击复制2、进入公众号免费获取验证码3、将验证码输入下方框内,确认即可复制联系客服微信支付中,请勿关闭窗口微信支付中,请勿关闭窗口×温馨提示支付成功,请下载文档我知道了咨询客服×常见问题•1、支付成功后,为何无法下载文档?付费后下载不了,请核对下微信账单信息,确保付费成功;已付费成功了还是下载不了,有可能是浏览器兼容性问题。

•2、付费后能否更换浏览器或者清理浏览器缓存后下载?更换浏览器或者清理浏览器缓存会导致下载不成功,请不要更换浏览器和清理浏览器缓存。

•3、如何联系客服?扫描下方二维码关注公众号“网站在线小助理”,及时联系客服解决。

请把【付款记录详情】截图给客服,同时把您购买的文章【网址】发给客服。

客服会在24小时内把文档发送给您。

(客服在线时间为周一至周五9:00-12:30 14:00-18:30)。

阅读短⽂,完成练习。

在求知的过程中,我们要善于把勤学好问和观察思考结合起来。

北宋有个⼤科学家,名叫沈括。

他⼩时候读⽩居易的诗《⼤林寺桃花》:“⼈间四⽉芳菲尽,⼭寺桃花始盛开。

”他想:为什么同是桃花,开花的时间相差这么远呢?他去问妈妈,妈妈

说:“兴许是花开花落,有早有迟吧!”妈妈的回答没能解开沈括的疑团,他仍然把这个问题放在⼼上。

有⼀次,他随⼤⼈到深⼭的寺庙⾥去,发现那⾥的温度要⽐⼭下低得多,才明⽩了其中的道理。

1.这篇短⽂告诉我们,在求知的过程中,除了勤学好问,还

要______________________________________

2.短⽂中的“兴许”是什么意思?再写出它的两个近义词。

__________________________________________

3.“⼈间四⽉芳菲尽,⼭寺桃花始盛开。

”这两句诗的意思

是:____________________________________

4.沈括弄明⽩了其中的道理,你懂了吗?请⽤⾃⼰的话简要说说其中的道理。

__________________________________________

__________________________________________

答案:

解析:

1.善于观察和思考

2.“或许”的意思。

也许,可能

3.⼈间四⽉时,花⼉已经都谢了,可⼭寺中的桃花才刚刚盛开。

大林寺桃花白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

1. 下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是( )A. 作者将“人间”与“山寺”对比,说明在作者看来“人间”是“喧嚣的尘世”,而“山寺”是“仙境”。

B. “尽”字,流露出作者对人间春景难觅的遗憾:“始”字,表达了作者看到山寺桃花盛开的惊喜。

C. 此诗极富情感变化:诗人因惜春而怨恨春去无情,因看到大林寺桃花盛开而惊喜,因发现春景尚在而自得。

D. 此诗语言华丽,构思精巧,立意新颖,既富有情趣,又包蕴哲理,读来耐人寻味,感觉耳目一新。

2. 你从这首诗中领悟到哪些哲理?请简要说明。

答1. D D项,“此诗语言华丽”错误,这首诗语言浅显易懂,充满戏语雅趣,没有华丽的辞藻。

2. ①有些东西苦苦追寻未必能得到,而在不经意间却往往能够获得。

②事物(事情)各有其特点,我们必须坚持具体问题具体分析,切不可一刀切。

③人生难免遭遇挫折或失败,只要理想信念不倒,就可能迎来美好的明天。

注释⑴大林寺:在庐山大林峰,相传为晋代僧人昙诜所建,为中国佛教胜地之一。

⑵人间:指庐山下的平地村落。

芳菲:盛开的花,亦可泛指花,花草艳盛的阳春景色。

尽:指花凋谢了。

⑶山寺:指大林寺。

始:才;刚刚。

⑷长恨:常常惋惜。

春归:春天回去了。

觅:寻找。

⑸不知:岂料,想不到。

转:反。

此中:这深山的寺庙里。

译文在人间四月里百花凋零已尽,高山古寺中的桃花才刚刚盛开。

我常为春光逝去无处寻觅而怅恨,却不知它已经转到这里来。

鉴赏《大林寺桃花》是唐代诗人白居易于元和十二年(817年)初夏在江州(今九江)庐山上大林寺时即景吟成的一首七绝。

此诗说初夏四月作者来到大林寺,此时山下芳菲已尽,而不期在山寺中遇上了一片刚刚盛开的桃花。

诗中写出了作者触目所见的感受,突出地展示了发现的惊讶与意外的欣喜。

全诗把春光描写得生动具体,天真可爱,活灵活现;立意新颖,构思巧妙,趣味横生,是唐人绝句中一首珍品。

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”两句,是写诗人登山时已届孟夏,正属大地春归,芳菲落尽的时候了。

【庆全庵桃花翻译】《庆全庵桃花》《大林寺桃花》阅读答案及解析对比

庆全庵桃花

(宋)谢枋得

寻得桃源好避秦,桃红又见一年春。

花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。

大林寺桃花

(唐)白居易

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来。

[注]谢枋得:宋末元初人。

宋亡后,隐居数年,屡拒元朝征召。

谢枋得(1226~1289年):南宋进士,江西信州弋阳人,字君直,号叠山,别号依斋,担任六部侍郎,聪明过人,文章奇绝;学通“六经”,淹贯百家,带领义军在江东抗元,被俘不屈,在北京殉国,作品收录在《叠山集》。

这两首诗都写“桃花”,但“桃花”这一意象在两首诗中的作用各不相同,试结合两首诗的内容,作具体说明。

参考答案:谢诗中的“桃花”意象,作用在于引出陶渊明《桃花源记》中的桃源,进而表达诗人谢世拒仕的坚决态度,“怕有渔郎”逐着流水落花来“问津”就清楚地说明了这一点。

白诗中“桃花”的

意象,作用在于象征春光,进而表达诗人的欣喜愉悦之情,从“长恨”“无觅处”和“转入此中来”即可以看出来。

解析:这两首诗都是看似浅显实则意蕴很深的诗。

谢诗表面上是说,昔日陶渊明笔下的桃花源,是人们避秦的好去处,现在,桃花见红,又是一年的春天来到了。

今年再不要让飘落的桃花随着溪水流出境外,免得又有哪个渔郎寻着落花流水找进桃花源中来了。

后两句似乎是玩笑之言,然而它却正是诗人的由衷之语,正是他忠于宋朝拒斥元朝、不愿出仕为官的真实心态的表现。

白居易的诗,初看起来,似乎只是说明了“人间”(平原地带)与“山寺”(山林之中)物候的不同,细品才能感觉到诗人的情感脉络。

“人间四月芳菲尽”,颇有遗憾之感;“山寺桃花始盛开”,即有柳暗花明、无限欣喜之情。

诗人应该不是长居大林寺,从“山间”到“山寺”,行踪应该是游动的,见闻和感受都在比较中不断变化。

三、四两句是即事抒发感慨:人们经常埋怨春光早早就逝去了,竟不知无限的春光却转移到这里来了;怎么能够怨春呢,该怨的倒应该是我们自己缺乏远足,缺少发现啊。

本题从“桃花”意象切入命题,既关涉两诗,又抓住了各诗的内容和情感,命题颇见功力。

解答时虽然要紧扣“桃花”意象的作用作答,但整体把握诗歌的内容和思想感情却是前提。

唯有深入解读,才能准确答题,如果对诗歌的理解停留在表面层次,就会不得要领。