初中物理光学典型例题拓展提升(教案)

- 格式:docx

- 大小:553.13 KB

- 文档页数:17

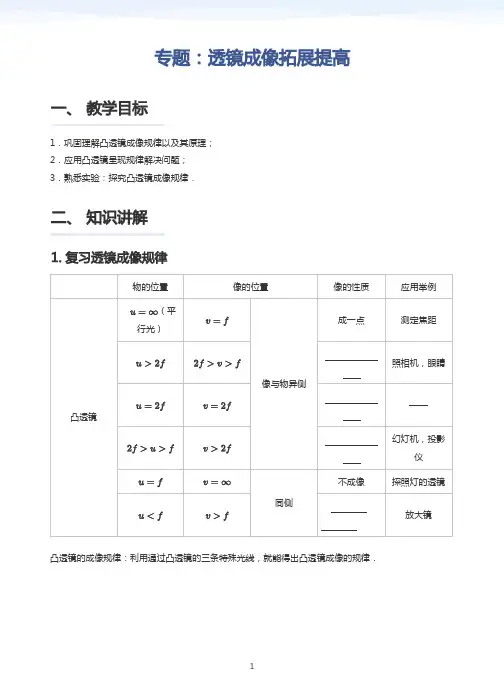

专题:透镜成像拓展提高一、教学目标1.巩固理解凸透镜成像规律以及其原理;2.应用凸透镜呈现规律解决问题;3.熟悉实验:探究凸透镜成像规律.二、知识讲解1. 复习透镜成像规律物的位置像的位置像的性质应用举例凸透镜(平行光)像与物异侧成一点测定焦距照相机,眼睛——幻灯机,投影仪同侧不成像探照灯的透镜放大镜凸透镜的成像规律:利用通过凸透镜的三条特殊光线,就能得出凸透镜成像的规律.成像规律小结:(1) 实像、虚像的区别:① 实像是倒立的(相对于物),虚像都是正立的;② 实像都与物分别位于透镜的两侧,虚像都与物处于透镜的同侧;③ 实像都是实际光线会聚而成的,可用光屏接收,虚像都是实际光线的反向延长线的交点,不能用光屏接收.(2) 凸透镜成像的动态变化规律总结如下:成实像时,物距减小,像距增大,像变大;成虚像时,物距增大,像距增大.(3) 记住凸透镜成像规律——口诀记忆法:一倍焦距内外分虚实(物体在一倍焦距以内成虚像,一倍焦距以外为实像);二倍焦距内外分大小(物距小于二倍焦距,成放大的像,焦点除外;物距大于二倍焦距成缩小的像);实像总是异侧倒立的,虚像总是同侧正立的.例题1一支蜡烛在如图所示位置,通过画图确定蜡烛的像的大致位置,并判断像的性质.练习1请根据凸透镜对光线的作用完成图中的光路,并标出点的像.例题2如图所示,为凸透镜的主光轴,为蜡烛,为蜡烛所成的像,请用作图法确定凸透镜及两个焦点的位置(不能利用两焦点到光心距离相等),并将它们画出.练习2如图所示,在“研究凸透镜成像规律”的实验中,观测到正立、放大的虚像.试通过作图找出该透镜的两个焦点的位置.2. 实验:探究凸透镜成像规律例题3(1)(2)(3)(4)(5)(6)在“探究凸透镜成像规律”的实验中:由图甲可知,该凸透镜的焦距是.实验前,在摆放凸透镜、蜡烛和光屏时要求三者的中心在同一水平 上,同时注意将 (填“凸透镜”、“蜡烛”或“光屏”)摆放在另外两个元件的中间.如图乙所示,若想在光屏上(光屏未画出)得到烛焰清晰缩小的实像,则烛焰应位于透镜左侧、、、四个位置中的 位置.如果保持透镜的位置不变,把蜡烛向左移动一段距离时,要想在光屏上得到清晰的像,可用以下方法:将光屏向 (选填“左”或“右”)移动适当的距离,这时光屏上的像将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)随着时间的推移,小明发现光屏上的像逐渐向 (选填“上”或“下”)移动,其原因是 ,要想让像重新成在光屏中心需要 .(7)(8)实验过程中,有一只苍蝇飞到了凸透镜上,小明观察到此时成的像 (选填“完整”或“缺失”),且与之前相比亮度 (选填“变暗”或“变亮”)通过实验小明明白了照相机的成像原理,一次他在给兄弟班级照毕业像时,发现两旁还有同学没有进入观景框内,他应将照相机 (填“靠近”或“远离”)被拍照的同学,这样才能在观景框内看到全班同学清晰的画面.小明进一步学习知道了眼球的成像原理.一束来自近处的光经眼球的角膜和晶状体折射后所成的像落在视网膜 (填“前”或“后”),这就是远视眼,矫正方法是戴一副由 (填“凸”或“凹”)透镜片做的眼镜.练习3(1)(2)(3)(4)如图左所示,一束平行光经过一凸透镜,调节光屏的位置直到在光屏上得到一个最小、最亮的光斑.小楠用此凸透镜做“探究凸透镜成像规律”的实验,并用蜡烛作光源,实验装置如图右所示.该凸透镜的焦距为 .实验前要调整凸透镜和光屏的高度,使它们的中心与烛焰的中心大致在 .当蜡烛、凸透镜位于图右中刻度对应的位置时,光屏上得到一个清晰的像,该像是一个倒立、 (选填“放大”或“缩小”)的实像,此时所成的像与 所成的像性质相同(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”).如果她将蜡烛移到图右中刻度线处,这时光屏应向 (选填“左”或“右”)移动才能在光屏上得到清晰的像.3. 凸透镜成像规律应用. 凸透镜成像规律简单应用例题4如图所示,一根粗细均匀的木棒放在主光轴的一倍焦距到两倍焦距之间,它经凸透镜所成的像为,则( )A.在的左端,端较粗 B.在的右端,端较细C.在的右端,端较粗D.在的左端,端较细练习4A.端变粗,端变细B.端变细,端变粗C.端都变粗D.端都变细在凸透镜的主光轴上放一根木棒,端在倍焦距与倍焦距之间,而端在倍焦距之外,如图所示,那么透过透镜观察( )焦距相关计算例题5A. B. C. D.如图所示,遮光板与光屏平行放置且相距为.在的中央挖一个直径为的圆孔,并在孔内嵌入与孔等大的薄透镜.现有一束平行光束垂直照射向遮光板,在光屏上形成了一个直径为的圆形光斑,则该透镜的焦距大小可能为( )练习5A.B.C.D.将凸透镜正对太阳光,其下方的纸上呈现一个并非最小的光斑,这时光斑到凸透镜的距离为,则下列说法正确的是( )减小透镜与纸间的距离,光斑一定变大增大透镜与纸间的距离,光斑一定变大只增大透镜与纸间的距离,便能通过光斑大小的变化比较出透镜的焦距与的大小只减小透镜与纸间的距离,通过光斑大小的变化不能比较出透镜的焦距与的大小例题6小明选择好透镜后在光具座上进行实验:当物体距离透镜时,在透镜另一侧光屏上成一清晰放大的实像;若保持物体与光屏的位置不变,把透镜向光屏方向移动,在光屏上又成一清晰的实像.则物体与光屏之间的距离为 .练习6A.B.C.D.实验室备有甲、乙、丙三个凸透镜,三个实验小组分别用这三个凸透镜探究凸透镜成像规律,实验时,当蜡烛到透镜的距离都为时,甲、乙、丙三个凸透镜分别成缩小的实像、放大的虚像、放大的实像,则这三个凸透镜的焦距、、的大小关系为( )甲乙丙甲乙丙乙丙甲乙甲丙丙乙甲物距和像距关系图像例题7A.B.C.D.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录像到凸透镜的距离(像距)跟物体到凸透镜的距离(物距)之间对应关系,并作出如图所示的,关系图像,下列判断正确的是( )当物距时,对应生活中的照相机原理该凸透镜的焦距是当像距离透镜时,成倒立,放大的实像当物体从距凸透镜处移动到处的过程中,像一直在变小练习7A.B.C.D.某班同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了像到凸透镜的距离跟物体到凸透镜的距离之间关系的图像,如图所示,下列判断正确的是( )该凸透镜的焦距是当时,在光屏上能得到一个缩小的像当时成放大的像.投影仪就是根据这一原理制成的把物体从距凸透镜处移动到处的过程中,像逐渐变小凸透镜动态成像例题8A.①③B.②④C.②③D.③④凸透镜成像实验中,移动物体到某位置时,能在光屏上成清晰缩小的像,则下列能成立的是( )①如果将物体靠近凸透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏必须远离凸透镜,且光屏移动距离先大于后小于物体移动距离;②同时移动物体与光屏,且移动距离相同,有可能在光屏上成清晰缩小的像;③换用焦距较小的凸透镜后,仍要在光屏上得到清晰的像,如果只移动光屏,光屏必须靠近凸透镜;④保持物体和光屏位置不变,移动凸透镜,一定可以在光屏上得到另一个清晰的像.练习8A.B.C.D.如图所示,让一束平行光经过一凸透镜,在光屏上得到一个最小、最亮的光斑,小明用此透镜做“探究凸透镜成像规律”的实验,下列说法不正确的是( )当物体距透镜时,成正立的像当物体距透镜时,成倒立、放大的实像当物体从距透镜处远离透镜的方向移动时,所成的像逐渐变小当物体从距透镜处靠近透镜移动时,要得到清晰的像应使光屏靠近透镜像的速度例题9A.是凸透镜,焦距为 B.是凸透镜,焦距可能为C.是凹透镜,焦距为 D.是凹透镜,焦距可能为某同学在做透镜成像的实验时,将一支点燃的蜡烛放在距离透镜的地方,当它向透镜移动时,其倒立的像移动速度大于蜡烛移动速度,则可判断此透镜( )练习9A.像的移动方向与物体的移动方向总相反B.像与物体间的距离先减小后增大然后又减小C.像的移动速度先大于后小于D.像的移动速度先小于后大于在凸透镜成像时,当物体由远处向着透镜以速度匀速移近,直到位于透镜一倍焦距的过程中( )凸透镜成像的独立性例题10A.不能成像B.仍能成完整像,但像变模糊了C.仍能成像,但像不完整了D.仍能成完整像,但像变暗了如图所示,小明在演示凸透镜成像实验时,物体经凸透镜所成的像为.若小明做实验时一不小心用手将透镜的部分遮住了,则( )练习10A.仍然能够看到一个完整的清晰的蜡烛的像B.光屏上出现一只倒立、清晰的小虫C.光屏上出现一只小虫,但不清晰D.光屏上蜡烛的像变得模糊小明在做凸透镜成像实验时,在光屏上出现了一个清晰的蜡烛的像,这时有一个米粒大的小虫正好飞落在凸透镜镜片上,此时的光屏上( )例题11在凸透镜主光轴上的一物点,物距大于焦距,如果沿直径对称切除透镜很小一部分,如图所示,再把上、下半截透镜向原主光轴位置合拢,则成像情况与原来相比( )A.B.C.D.相同成两个像,上半截透镜成像点上移,下半截透镜成像点下移成两个像,上半截透镜成像点下移,下半截透镜成像点上移不能成像练习11A.一个字会变成两个字B.由于眼镜片裂了,不能成像C.仍能看到一个完整的字,只是字上有条缝D.仍能看到一个完整的字老爷爷不慎将老花镜掉在地上,镜片裂成两片,但仍嵌在眼镜框内,他用这个眼镜看书上的字时看到( )透镜成像与平面镜成像结合例题12A.两个实像,两个虚像 B.两个实像,一个虚像C.一个实像,两个虚像 D.一个实像,三个虚像平面镜水平放置且镜面朝上,在镜面上方竖直放置一凸透镜,在凸透镜左侧主光轴上两倍焦距处有一点光源,关于点光源在该光具组中成像情况的判断,正确的是( )练习12如图所示,凸透镜的焦距为厘米,在透镜左侧厘米处,有一个与主光轴垂直的物体,在透镜右侧厘米处放一个平面镜,镜面与凸透镜的主光轴垂直,则该光具组中,物体的成像情况是()A.B.C.D.一个正立实像,一个倒立实像,一个正立虚像一个正立实像,一个正立虚像,一个倒立虚像一个倒立实像,一个正立虚像,一个倒立虚像一个正立实像,一个倒立实像,一个倒立虚像三、你讲我听重点复述凸透镜成像规律可以总结为:一倍焦距分,两倍焦距分.物近像像变,物远像像变.学生讲题能讲清楚一道题的解决过程和解题逻辑是衡量是否学懂的最重要的一个标准.请你认真讲解本节课的【例 3 】和【例 6】,讲清楚题目的考点、方法、逻辑和步骤,培养有条理的分析能力和表达能力,形成对题目更深的理解.四、课后测评A.B.C.D.1.凸透镜的焦距为,把一只点燃的蜡烛放在凸透镜前处,在凸透镜的另一侧移动光屏位置,找到一个清晰的烛焰的像,这个像是下图中的( ) A.倒立、放大的实像 B.倒立、缩小的实像 C.倒立、等大的实像 D.正立、放大的虚像 2.将一个凸透镜正对太阳,在距凸透镜处得到一个最小、最亮的光斑.将一个物体放在此透镜前处,则可在凸透镜的另一侧得到一个( )3.如图所示,为入射光线,为折射光线,且.已知,该凸透镜的焦距可能是( )A. B. C. D.4.小南同学在做“探究凸透镜成像规律”的实验中,经过调节在光屏上得到一个清晰的像,并测出物距,像距,则光屏上是倒立、 的实像,该凸透镜焦距的变化范围为 .5. 如图所示,凸透镜竖直放置,凸透镜焦距,现有一点光源在凸透镜左侧以凸透镜两倍焦距处为圆心,在经过主光轴的竖直平面内做顺时针圆周运动,直径为,且,则在下列关于点光源所成的像的运动轨迹的各图中,正确的是( )A. B. C. D.。

九年级物理光学的优秀教案范本一、教学目标通过本节课的学习,学生能够:1. 理解光的传播路径及光的反射、折射等基本概念;2. 掌握光线的传播规律,能够运用光的反射、折射等知识解决问题;3. 培养学生的观察、分析和实验能力。

二、教学内容1. 光的传播路径和光的反射2. 光的折射及斯涅尔定律3. 反射和折射的应用三、教学重点1. 理解光的传播路径和反射定律;2. 掌握光的折射及斯涅尔定律;3. 运用光的反射和折射解决实际问题。

四、教学步骤1. 导入(5分钟)利用一个趣味的小实验,让学生观察光的传播路径,引发学生对光学的兴趣,并提出问题。

2. 理论讲解(15分钟)介绍光的传播路径及光的反射、折射的基本概念。

通过动态展示和示意图,让学生对光的传播进行形象化理解。

3. 实验探究(30分钟)选取两个小实验,分别观察光的反射和折射现象。

学生自己动手操作,记录实验现象,并进行分析和总结。

4. 知识巩固(15分钟)给学生提供一些光的反射和折射的小题目,让学生运用所学知识解决问题,巩固对光学知识的掌握。

5. 拓展延伸(10分钟)通过生活中的一些例子,引导学生进一步思考和讨论光的反射和折射的应用。

例如,镜子的原理、眼镜的折射等。

六、教学资源1. 实验器材:光源、平面镜、凸透镜、直尺、纸片等。

2. 教学工具:投影仪等。

七、教学评价1. 实验报告:学生根据实验结果填写实验报告。

2. 课堂表现:学生的参与度、发言质量等。

3. 练习成绩:学生完成的练习题等。

八、教学反思本节课通过引发学生对光学的兴趣,利用实验和讨论等多种教学方式,使学生主动参与学习,培养了他们的实验和分析能力。

在教学过程中,尽量避免使用专业术语,以便学生更好地理解和掌握知识。

同时,通过生活化的例子和实际问题的解决,加深学生对光学知识的理解和应用能力。

笔者在教学中注重启发学生思考的方式,让学生从实验中发现问题,并自主探索解决方案,培养了学生的学习兴趣和科学精神。

一、教学目标1. 让学生掌握光学实验的基本原理和实验操作方法。

2. 使学生能够分析并解决实际光学问题,提高学生的动手能力和思维能力。

3. 培养学生的实验兴趣,提高学生对物理学科的热爱。

二、教学内容1. 光的直线传播实验:通过实验探究光的传播规律,理解光在同种均匀介质中沿直线传播的原理。

2. 光的反射实验:通过实验探究光的反射定律,理解反射光线、入射光线和法线之间的关系。

3. 光的折射实验:通过实验探究光的折射定律,理解折射光线、入射光线和法线之间的关系。

4. 凸透镜成像实验:通过实验探究凸透镜成像规律,理解凸透镜成像的原理。

三、教学过程1. 光的直线传播实验:(1)实验原理:光在同种均匀介质中沿直线传播。

(2)实验操作:使用激光笔或手电筒,让光线在空气中传播,观察光线的传播路径。

(3)实验现象:光线在空气中沿直线传播,无弯曲或偏离。

(4)实验结论:光在同种均匀介质中沿直线传播。

2. 光的反射实验:(1)实验原理:光在平面镜上发生反射,反射光线、入射光线和法线之间遵循反射定律。

(2)实验操作:将平面镜放在桌子上,点燃蜡烛,将蜡烛放在镜子前,观察蜡烛的像。

(3)实验现象:蜡烛的像出现在镜子中,且蜡烛和蜡烛的像大小相等。

(4)实验结论:光在平面镜上发生反射,反射光线、入射光线和法线之间遵循反射定律。

3. 光的折射实验:(1)实验原理:光从一种介质进入另一种介质时,会发生折射,折射光线、入射光线和法线之间遵循折射定律。

(2)实验操作:将水倒入玻璃杯中,将一根筷子插入水中,观察筷子在水中的弯曲现象。

(3)实验现象:筷子在水中的部分呈现出向上弯曲的现象。

(4)实验结论:光从一种介质进入另一种介质时,会发生折射,折射光线、入射光线和法线之间遵循折射定律。

4. 凸透镜成像实验:(1)实验原理:凸透镜会将光线聚焦,形成实像或虚像。

(2)实验操作:将凸透镜、蜡烛、屏幕依次放在光具座上,调整它们的位置,观察屏幕上的像。

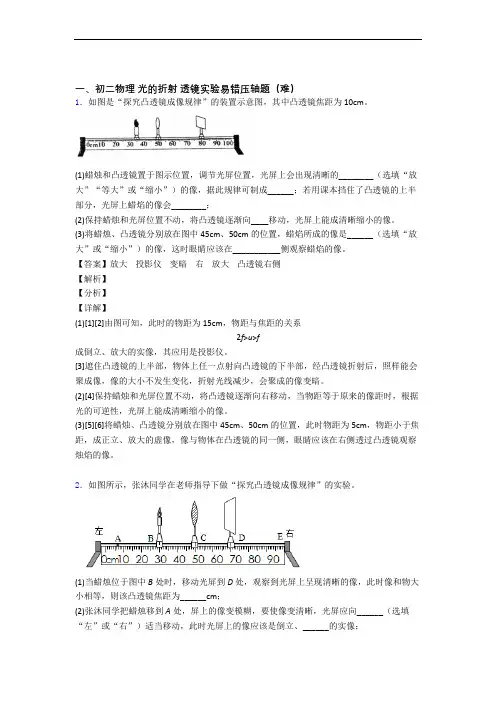

一、初二物理光的折射透镜实验易错压轴题(难)1.如图是“探究凸透镜成像规律”的装置示意图,其中凸透镜焦距为10cm。

(1)蜡烛和凸透镜置于图示位置,调节光屏位置,光屏上会出现清晰的________(选填“放大”“等大”或“缩小”)的像,据此规律可制成______;若用课本挡住了凸透镜的上半部分,光屏上蜡焰的像会________;(2)保持蜡烛和光屏位置不动,将凸透镜逐渐向____移动,光屏上能成清晰缩小的像。

(3)将蜡烛、凸透镜分别放在图中45cm、50cm的位置,蜡焰所成的像是______(选填“放大”或“缩小”)的像,这时眼睛应该在___________侧观察蜡焰的像。

【答案】放大投影仪变暗右放大凸透镜右侧【解析】【分析】【详解】(1)[1][2]由图可知,此时的物距为15cm,物距与焦距的关系2f>u>f成倒立、放大的实像,其应用是投影仪。

[3]遮住凸透镜的上半部,物体上任一点射向凸透镜的下半部,经凸透镜折射后,照样能会聚成像,像的大小不发生变化,折射光线减少,会聚成的像变暗。

(2)[4]保持蜡烛和光屏位置不动,将凸透镜逐渐向右移动,当物距等于原来的像距时,根据光的可逆性,光屏上能成清晰缩小的像。

(3)[5][6]将蜡烛、凸透镜分别放在图中45cm、50cm的位置,此时物距为5cm,物距小于焦距,成正立、放大的虚像,像与物体在凸透镜的同一侧,眼睛应该在右侧透过凸透镜观察烛焰的像。

2.如图所示,张沐同学在老师指导下做“探究凸透镜成像规律”的实验。

(1)当蜡烛位于图中B处时,移动光屏到D处,观察到光屏上呈现清晰的像,此时像和物大小相等,则该凸透镜焦距为______cm;(2)张沐同学把蜡烛移到A处,屏上的像变模糊,要使像变清晰,光屏应向______(选填“左”或“右”)适当移动,此时光屏上的像应该是倒立、______的实像;(3)在上述(2)操作的基础上,老师取下自己戴的眼镜放于蜡烛和凸透镜之间,光屏上的像又变得模糊,张沐同学发现当光屏向左移动适当距离后像又清晰。

初中物理拓展讲解教案一、教学目标1. 让学生了解光的传播特点,掌握光在同种均匀介质中直线传播的原理。

2. 引导学生理解光的折射现象,掌握折射定律,能够解释生活中的折射现象。

3. 培养学生的观察能力、动手实验能力以及运用物理知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 光的传播特点2. 光在同种均匀介质中的直线传播原理3. 光的折射现象4. 折射定律5. 生活中的折射现象三、教学过程1. 导入:通过展示激光准直、小孔成像等现象,引导学生思考光的传播特点。

2. 新课讲解:(1) 光的传播特点:光线传播方向不变,遇障碍物发生反射,透过透明介质发生折射。

(2) 光在同种均匀介质中的直线传播原理:光在传播过程中,遇到同种均匀介质的边界时,传播方向不发生改变。

(3) 光的折射现象:光从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变,称为折射。

(4) 折射定律:入射角、折射角和两种介质的折射率之间的关系。

3. 实验演示:通过实验展示光的折射现象,如插入水中的铅笔看起来弯折、凸透镜成像等。

4. 实例分析:分析生活中的折射现象,如彩虹、眼镜成像等。

5. 练习与讨论:让学生运用所学知识,解释生活中的折射现象,如手机屏幕在阳光下反光、水中鱼看起来位置变浅等。

6. 总结与拓展:总结光的传播与折射的特点和规律,引导学生思考光的传播与折射在现代科技中的应用,如光纤通信、眼镜制造等。

四、教学评价1. 学生能够熟练掌握光的传播特点和光在同种均匀介质中的直线传播原理。

2. 学生能够理解光的折射现象,掌握折射定律,并能够运用所学知识解释生活中的折射现象。

3. 学生能够积极参与实验和讨论,提高观察能力、动手实验能力以及运用物理知识解决实际问题的能力。

五、教学资源1. 教学PPT:展示光的传播与折射的相关图片和实例。

2. 实验器材:激光笔、小孔成像器材、水、铅笔、凸透镜等。

3. 参考资料:光的传播与折射的相关论文、科普文章等。

六、教学建议1. 注重引导学生通过观察、实验和讨论,深入理解光的传播与折射的原理和现象。

初中物理教案:光学一、教学目标1. 让学生了解光学的基本概念和原理,掌握光的传播、反射、折射等现象。

2. 培养学生通过实验和观察来探究光学问题的能力。

3. 提高学生运用物理知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 光的传播:直线传播、反射、折射。

2. 光的反射:反射定律、平面镜、凸面镜、凹面镜。

3. 光的折射:折射定律、透镜、眼镜。

4. 光的色散:彩虹、棱镜。

5. 光的能量:光的发热、光的合作用。

三、教学方法1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究光学问题。

2. 利用实验和观察,让学生直观地了解光的传播、反射和折射现象。

3. 运用多媒体辅助教学,展示光学原理和现象。

4. 开展小组讨论,培养学生的团队合作能力。

四、教学重点与难点1. 教学重点:光的传播、反射、折射的基本原理和现象。

2. 教学难点:光的反射定律、折射定律的应用。

五、教学过程1. 导入:通过日常生活中的光学现象,引发学生对光学知识的兴趣。

2. 光的传播:讲解光的直线传播原理,引导学生思考光的传播路径和速度。

3. 光的反射:介绍反射定律,让学生通过实验观察平面镜、凸面镜、凹面镜的反射现象。

4. 光的折射:讲解折射定律,让学生通过实验观察透镜的折射现象。

5. 光的色散:讲解彩虹的形成原理,引导学生了解棱镜对光的色散作用。

6. 光的能量:讲解光的发热和光的合作用,让学生了解光能的应用。

7. 课堂练习:布置相关的习题,巩固所学知识。

9. 作业布置:布置适量的作业,让学生巩固所学知识。

10. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,为下一步教学做好准备。

六、教学评价1. 评价内容:学生对光学基本概念的理解、实验操作能力、解决问题能力。

2. 评价方法:课堂问答、实验报告、课后作业、小组讨论。

七、教学资源1. 教材:光学章节的相关内容。

2. 实验器材:平面镜、凸面镜、凹面镜、透镜、棱镜等。

3. 多媒体课件:光学原理和现象的图片、视频。

八、教学进度安排1. 光的传播:2课时2. 光的反射:3课时3. 光的折射:3课时4. 光的色散:2课时5. 光的能量:2课时九、教学拓展1. 组织学生进行光学实验比赛,提高学生的实验操作能力。

第四章第3节平面镜成像【课程导入】1、小鸟、塔、拱桥在水中的倒影是怎们形成的,它们有什么特点?2、对镜整衣、人照镜子形成的像,有什么特点?3、图中小猫在镜子中的像应该是什么样子?4、牙医检查患者牙齿的平面镜、潜望镜是利用平面镜的什么性质?【新知讲解】※知识点一:平面镜成像1、平面镜成像原理(1)平面镜:表面平整光滑的镜面叫平面镜。

平静的水面,光亮的金属平面等也能看做是平面镜。

(2)平面镜成像原理:遵从光的反射定律光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角。

可归纳为:。

平面镜能改变光的传播路线,但不能改变光束性质,即入射光分别是平行光束、发散光束等光束时,反射后仍分别是平行光束、发散光束。

照镜子就是这样的原理。

可以说,只要利用到平面镜,就一定是光的反射。

光源发出的光照射到物体上,被反射到镜面上。

平面镜又将光反射到人的眼睛里,因此我们看到了物体在平面镜中的像。

2、平面镜成像的实验探究(1)实验器材:两支完全一样的蜡烛、一块玻璃板、玻璃板支架、一张纸、一个光屏、一把刻度尺、火柴(2)实验步骤:①在实验桌上铺一张白纸,并用笔画一条直线, 将玻璃板沿直线竖直放在桌面上,在玻璃板前面放一支点燃的蜡烛A②在玻璃板后面放一支与A蜡烛大小、形状相同的蜡烛B(未点燃),使B与A在镜中的像重合并用笔标记好两支蜡烛的位置。

③不断变换A的位置,再用B去重合A的像,多做几次。

④移开B,用白纸做屏幕放在该位置上,直接观察白纸(视线不通过玻璃板)。

)通过平面镜成像的原理可看出,反射光线反向延长线的交点为物体在平面镜中成的像,也可以理解为反射光线好像是由像点直接发出的。

(2)平面镜所成的像是物体发出(或反射出)的光线射到镜面上发生反射,由反射光线的反向延长线在镜后相交而形成的,如图所示。

点光源S在镜后的像S′并不是实际光线会聚而形成的,而是由反射光线的反向延长线相交而形成的,所以S′叫S的虚像。

课程名称:初中物理光学难题讲解教学目标:1. 理解并掌握光学中的难点问题,如凸透镜成像规律、光的反射与折射等。

2. 通过案例分析,提高学生运用物理原理解决实际问题的能力。

3. 培养学生的观察力、分析力和创新思维。

教学对象:初中二年级教学时长:2课时教学工具:- 多媒体教学设备(PPT、GeoGebra软件等)- 实物教具(凸透镜、光源、平面镜等)教学过程:第一课时一、导入新课1. 通过提问方式,引导学生回顾光学基础知识,如光的直线传播、反射定律、折射定律等。

2. 提出本节课的学习目标,让学生对即将学习的光学难题有所期待。

二、难点问题讲解1. 案例一:凸透镜成像规律- 利用GeoGebra软件演示凸透镜成像的动态过程,帮助学生理解成像规律。

- 通过数学公式和图像,展示物距、像距、焦距之间的关系。

- 分析不同物距下的成像情况,如实像、虚像、放大、缩小等。

2. 案例二:光的反射与折射- 通过实验演示光的反射和折射现象,如平面镜成像、透镜成像等。

- 分析反射定律和折射定律,讲解光路可逆性。

- 引导学生思考光的传播路径和成像原理。

三、课堂练习1. 学生分组讨论,解决以下问题:- 一束光线从空气射入水中,入射角为30°,求折射角。

- 一束光线从水中射入空气,入射角为45°,求折射角。

- 一束光线从空气射入平面镜,入射角为60°,求反射角。

四、总结1. 对本节课所学内容进行总结,强调光学难题的解决方法。

2. 鼓励学生在日常生活中观察光学现象,提高物理素养。

第二课时一、复习导入1. 复习上节课所学内容,巩固光学基础知识。

2. 提出本节课的学习目标,让学生对本节课的学习内容有所了解。

二、难点问题讲解1. 案例三:光的全反射- 利用GeoGebra软件演示光的全反射现象,分析全反射发生的条件。

- 通过实例讲解光的全反射在光纤通信、水底观察等领域的应用。

2. 案例四:光的衍射- 通过实验演示光的衍射现象,讲解衍射的原理和影响因素。

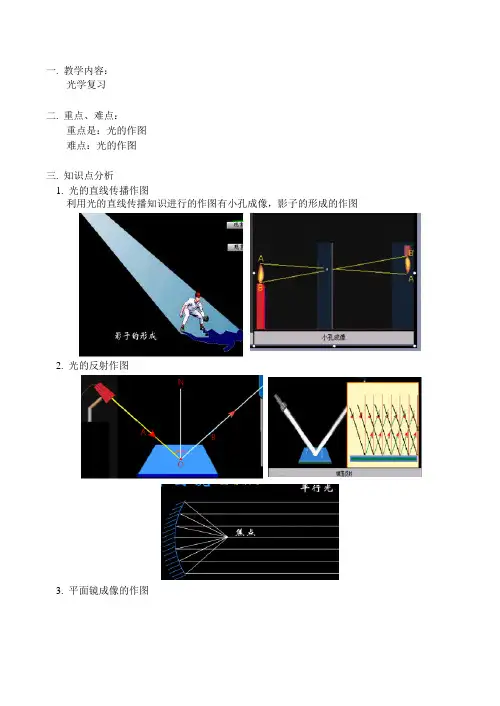

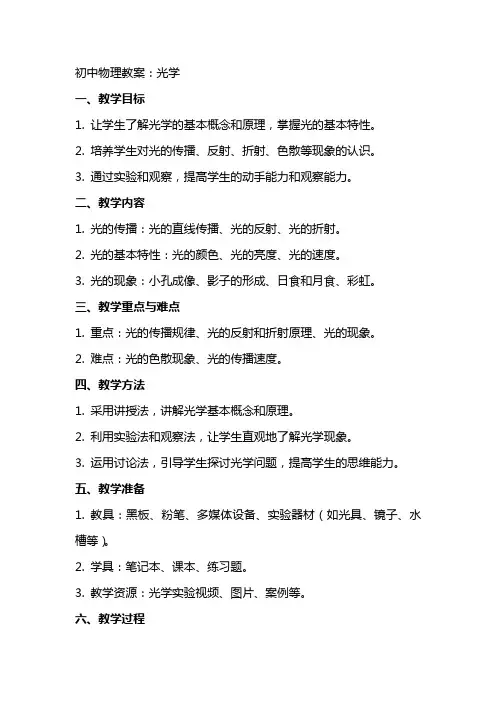

一. 教学内容:光学复习二. 重点、难点:重点是:光的作图难点:光的作图三. 知识点分析1. 光的直线传播作图利用光的直线传播知识进行的作图有小孔成像,影子的形成的作图2. 光的反射作图3. 平面镜成像的作图4. 凸透镜凹透镜的作图5. 光的折射的作图【典型例题】例1. 完成下列图中的光路图。

分析:对凸透镜而言,平行于主光轴的光线经凸透镜后,过焦点;过焦点的光线经凸透镜后与主光轴平行;对凹透镜而言,平行于主光轴的光线经凸透镜后,发散光线的反向延长线过入射方的虚焦点;延长线是折射方过焦点的光线,经凹透镜后与主光轴平行解答:说明:利用凸透镜和凹透镜的对光的作用来进行作图是同学们应该掌握的作图内容例2. 如图,AB表示平面镜前的物体。

请根据平面镜成像特点,画出物体AB经平面镜所成的像。

分析:平面镜成像的作图可有两种方法:一是对称法,二是规律法。

对于较复杂的图形宜采用对称法;对于点光源的问题可以采用规律法。

本题采用对称法,即作出AB两点的对称点即可。

解答:说明:平面镜的作图方法中,我们可以利用平面镜成像的特点:等大、等距、对称、虚像的特点来画图。

例3. 如图示,一束光射向三棱镜,画出这束光两次折射的大致光路。

分析:三棱镜能够使白光发生色散,其主要原因是光的折射。

对于光的折射我们应该知道:光从空气进入水或者其它透明物质中的时候,折射角总是小于入射角,而从其它透明的物质进入空气中的时候,折射角大于入射角。

解答:说明:利用光的折射规律来作图是光学部分的一种重要题型。

例4. 如图示,电视遥控器对着天棚也能遥控电视机。

图中从A点发出的光经天棚MN反射后射入电视机的接收窗口B,试画出其光路图。

分析:这是一个光直线传播的题型,但是这个题目中又利用光的反射的知识来解决问题作出A点的对称点A′,然后连接A′B与平面镜交于O点,连接AO即可。

同时要注意光线的虚实。

解答:说明:红外线也是一种光,因此它的传播也满足光的传播的所有规律,本题就是利用光的直线传播规律来工作的。

初中物理教案:光学一、教学目标1. 让学生了解光学的基本概念和原理,掌握光的基本特性。

2. 培养学生对光的传播、反射、折射、色散等现象的认识。

3. 通过实验和观察,提高学生的动手能力和观察能力。

二、教学内容1. 光的传播:光的直线传播、光的反射、光的折射。

2. 光的基本特性:光的颜色、光的亮度、光的速度。

3. 光的现象:小孔成像、影子的形成、日食和月食、彩虹。

三、教学重点与难点1. 重点:光的传播规律、光的反射和折射原理、光的现象。

2. 难点:光的色散现象、光的传播速度。

四、教学方法1. 采用讲授法,讲解光学基本概念和原理。

2. 利用实验法和观察法,让学生直观地了解光学现象。

3. 运用讨论法,引导学生探讨光学问题,提高学生的思维能力。

五、教学准备1. 教具:黑板、粉笔、多媒体设备、实验器材(如光具、镜子、水槽等)。

2. 学具:笔记本、课本、练习题。

3. 教学资源:光学实验视频、图片、案例等。

六、教学过程1. 导入:通过一个简单的光学现象(如激光准直)引起学生对光学的好奇心,激发学习兴趣。

2. 光的传播:讲解光的直线传播原理,引导学生思考生活中的实例(如日食、月食、影子等)。

3. 光的反射:通过实验(如平面镜成像)讲解反射定律,引导学生观察和分析反射现象。

4. 光的折射:通过实验(如透镜成像)讲解折射定律,引导学生观察和分析折射现象。

5. 光的基本特性:讲解光的颜色、亮度、速度,引导学生了解光的特性及其应用。

七、课堂练习1. 根据光的传播原理,解释日食和月食的发生。

2. 根据反射定律,分析平面镜成像的原理。

3. 根据折射定律,解释透镜成像的原理。

4. 讨论光的速度在不同介质中的变化。

5. 总结光的直线传播、反射和折射现象,并用自己的语言进行描述。

八、课后作业1. 复习课堂内容,整理光学笔记。

2. 完成课后练习题,巩固光学知识。

3. 观察生活中的光学现象,并进行思考和记录。

九、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

教案:《初中物理光学作图专题复习》一、教学内容人教版物理九年级全一册,第10章《光学》中的相关内容,主要包括:1. 光的传播:直线传播、反射、折射定律。

2. 光的粒子性:光的颜色、强度、频率等。

3. 光的波动性:干涉、衍射、偏振等。

4. 光学仪器:放大镜、望远镜、显微镜等。

二、教学目标1. 理解并掌握光学的基本概念、定律和原理。

2. 学会运用光学知识解决实际问题,提高学生的动手能力和创新能力。

3. 培养学生的团队合作精神,提高学生的表达能力和思维能力。

三、教学难点与重点1. 难点:光的传播规律、干涉和衍射现象的产生条件和应用。

2. 重点:光的折射定律、放大镜和望远镜的工作原理。

四、教具与学具准备1. 教具:黑板、粉笔、多媒体设备、实验器材。

2. 学具:笔记本、课本、练习册、彩笔。

五、教学过程1. 引入:通过一个光学实验现象,引发学生对光学知识的兴趣。

2. 复习:回顾课本中的基本概念、定律和原理,通过提问、讨论等方式检查学生的掌握情况。

3. 讲解:针对难点和重点内容,进行详细讲解,并结合实例进行分析。

4. 练习:给出一些光学作图题目,让学生独立完成,教师进行点评和指导。

5. 实验:进行光学实验,让学生亲身体验光学现象,加深对知识的理解。

7. 拓展:给出一些拓展题目,让学生课后思考和探究。

六、板书设计1. 光的传播:直线传播、反射、折射定律。

2. 光的粒子性:光的颜色、强度、频率等。

3. 光的波动性:干涉、衍射、偏振等。

4. 光学仪器:放大镜、望远镜、显微镜等。

七、作业设计1. 题目:根据光的传播规律,画出光线的传播路径。

答案:根据直线传播、反射、折射定律,画出光线的传播路径。

2. 题目:解释光的干涉现象,并画出干涉条纹。

答案:光的干涉现象是由于两束或多束相干光相遇时,产生的光强分布不均匀的现象。

干涉条纹是由于光的波动性造成的。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果如何,学生对光学知识的掌握情况如何,有哪些需要改进的地方。

初中物理光学教案(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如学习资料、英语资料、学生作文、教学资源、求职资料、创业资料、工作范文、条据文书、合同协议、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays, such as learning materials, English materials, student essays, teaching resources, job search materials, entrepreneurial materials, work examples, documents, contracts, agreements, other essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!初中物理光学教案光学是物理学的重要分支学科。

初中物理教案光学教学目标:1. 了解光学的基本概念和原理。

2. 掌握光的反射、折射和光的传播规律。

3. 培养学生的观察和实验能力,提高学生的科学思维能力。

教学内容:1. 光的传播2. 光的反射3. 光的折射4. 实验操作和观察教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用激光笔照射屏幕,让学生观察光的传播路径。

2. 提问:光是如何传播的?光在传播过程中有哪些特点?二、光的传播(10分钟)1. 讲解光的传播原理,介绍光的直线传播、反射和折射现象。

2. 利用示例图和模型,解释光的反射和折射原理。

3. 提问:光在传播过程中为什么会发生反射和折射?它们有什么实际应用?三、光的反射(10分钟)1. 讲解光的反射定律,包括反射角、入射角和法线的关系。

2. 演示实验:利用光的反射原理制作一个简易的潜望镜。

3. 让学生分组进行实验,观察和测量反射角和入射角的关系。

四、光的折射(10分钟)1. 讲解光的折射定律,包括入射角、折射角和折射率的关系。

2. 演示实验:利用光的折射原理制作一个简易的放大镜。

3. 让学生分组进行实验,观察和测量入射角和折射角的关系。

五、实验操作和观察(10分钟)1. 让学生自主进行实验,观察光的传播、反射和折射现象。

2. 引导学生运用科学思维方法,分析实验结果,总结实验规律。

六、总结和拓展(5分钟)1. 总结本节课所学内容,强调光的传播、反射和折射的原理及应用。

2. 提问:光学在现实生活中有哪些应用?引导学生思考和探讨。

教学评价:1. 课堂讲解:讲解清晰、生动,能够引导学生理解和掌握光学基本概念和原理。

2. 实验操作:能够正确进行实验操作,观察和分析实验结果。

3. 课堂互动:能够积极参与课堂讨论,提出问题和观点。

教学资源:1. 激光笔、屏幕、示例图和模型。

2. 实验材料:潜望镜、放大镜等。

教学建议:1. 注重实验操作和观察,让学生通过实际操作和观察来理解和掌握光学原理。

2. 鼓励学生提出问题和观点,培养学生的科学思维能力。

物理初中光学例题讲解教案1. 知识与技能:通过例题讲解,使学生掌握光的反射、折射、直线传播等基本概念和定律,能够运用光学知识解释日常生活中的现象。

2. 过程与方法:通过观察、实验、讨论等方法,培养学生的观察能力、实验能力和团队合作能力。

3. 情感态度价值观:激发学生对物理学的兴趣,培养学生勇于探究、实事求是的精神。

二、教学内容1. 光的反射:反射定律、反射类型(镜面反射和漫反射)2. 光的折射:折射定律、折射现象(透镜和棱镜)3. 光的直线传播:光在同种均匀介质中直线传播、日食、月食、小孔成像等三、教学重点与难点1. 重点:反射定律、折射定律的掌握和应用。

2. 难点:光的直线传播原理的理解和应用。

四、教学过程1. 导入:通过一个简单的例子,如放大镜看字,引发学生对光学知识的兴趣。

2. 讲解光的反射:以平面镜反射为例,讲解反射定律,引导学生理解反射现象。

3. 讲解光的折射:以透镜和棱镜为例,讲解折射定律,引导学生理解折射现象。

4. 讲解光的直线传播:通过日食、月食、小孔成像等例子,讲解光在同种均匀介质中直线传播的原理。

5. 例题讲解:选取具有代表性的例题,如反射定律的应用、折射定律的应用、光的直线传播的应用等,进行详细讲解。

6. 课堂练习:布置一些相关的练习题,让学生巩固所学知识。

7. 总结:对本节课的内容进行总结,强调重点知识点。

8. 作业布置:布置一些有关光学知识的作业,让学生课后巩固。

五、教学反思通过本节课的教学,学生应掌握光的反射、折射和直线传播的基本概念和定律,能够运用光学知识解释日常生活中的现象。

在教学过程中,要注意引导学生观察、实验,培养学生的观察能力和实验能力。

同时,要关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和节奏,确保教学效果。

教案:初中光学例题讲解教学目标:1. 掌握平面镜成像的特点及应用。

2. 了解透镜的成像规律及分类。

3. 提高学生分析问题和解决问题的能力。

教学重点:1. 平面镜成像的特点。

2. 透镜成像的规律及应用。

教学难点:1. 平面镜成像的原理。

2. 透镜成像的分类和判断。

教学准备:1. 平面镜成像实验器材:蜡烛、玻璃板、光屏等。

2. 透镜成像实验器材:凸透镜、凹透镜、蜡烛、光屏等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用生活中的实例引入平面镜成像的概念,如穿衣镜、化妆镜等。

2. 提问:平面镜成像的特点是什么?引导学生思考并回答。

二、平面镜成像特点讲解(10分钟)1. 讲解平面镜成像的原理:光的反射。

2. 演示平面镜成像实验,让学生观察并总结成像特点。

3. 总结平面镜成像的规律:物像等大、物像等距、物像连线与镜面垂直。

三、透镜成像规律讲解(10分钟)1. 讲解凸透镜成像的规律:物距大于二倍焦距成倒立缩小的实像,物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立放大的实像,物距小于焦距成正立放大的虚像。

2. 讲解凹透镜成像的规律:物距小于焦距成正立缩小的虚像,物距大于焦距成倒立放大的虚像。

3. 演示透镜成像实验,让学生观察并总结成像规律。

四、例题讲解(15分钟)1. 出示例题1:如图所示,在探究平面镜成像特点的实验中,下列说法正确的是()A. 为了便于观察,该实验最好在较暗的环境中进行B. 如果将蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小会变大C. 移去后面的蜡烛B,并在原位置上放一光屏,发现光屏上能成正立的像D. 保持A、B两支蜡烛的位置不变,多次改变玻璃板的位置,发现B始终能与A的像重合解析:A、在比较明亮的环境中,很多物体都在射出光线,干扰人的视线,在较黑暗的环境中,蜡烛是最亮的,蜡烛射向平面镜的光线最多,反射光线最多,进入人眼的光线最多,感觉蜡烛的像最亮所以最比较黑暗的环境中进行实验,故本选项正确。

B、平面镜成像大小跟物体大小有关,与物体到平面镜的距离无关,蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小不会变化,故本选项错误。

初中光学题目讲解教案教学目标:1. 掌握凸透镜成像的规律及应用;2. 了解光的折射现象;3. 能够运用光学知识解决实际问题。

教学重点:1. 凸透镜成像的规律;2. 光的折射现象。

教学难点:1. 凸透镜成像的规律及应用;2. 光的折射现象的计算。

教学准备:1. 凸透镜;2. 光屏;3. 蜡烛;4. 直尺;5. 玻璃杯和水。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用凸透镜成像的规律,让学生观察凸透镜成像实验,引导学生发现凸透镜成像的规律;2. 利用光的折射现象,让学生观察光从空气进入水中的现象,引导学生了解光的折射现象。

二、讲解凸透镜成像的规律(15分钟)1. 讲解凸透镜成像的规律,包括物距与像距的关系、成像的大小和性质等;2. 通过实际操作,让学生观察凸透镜成像实验,加深对凸透镜成像规律的理解;3. 举例说明凸透镜成像的应用,如放大镜、望远镜等。

三、讲解光的折射现象(15分钟)1. 讲解光的折射现象,包括折射定律、入射角和折射角的关系等;2. 通过实际操作,让学生观察光从空气进入水中的现象,加深对光的折射现象的理解;3. 讲解光的折射现象在现实生活中的应用,如眼镜、光纤等。

四、解决问题(15分钟)1. 给出一些实际问题,让学生运用光学知识解决,如放大镜的放大倍数计算、眼镜的度数计算等;2. 引导学生思考光学知识在生活中的应用,提高学生的学习兴趣。

五、总结与反思(5分钟)1. 对本节课的内容进行总结,巩固学生的学习成果;2. 让学生反思自己在学习过程中的优点和不足,提出改进措施。

教学评价:1. 学生对凸透镜成像规律的掌握程度;2. 学生对光的折射现象的理解程度;3. 学生解决实际问题的能力。

教学反思:在教学过程中,要注意引导学生通过实际操作来加深对光学知识的理解,提高学生的学习兴趣。

同时,要注重培养学生的动手能力和解决问题的能力,使学生在学习过程中能够灵活运用所学知识。

在教学评价中,要关注学生的学习成果,及时发现并解决学生在学习过程中的问题,提高学生的学习效果。

初中光学题目讲解教案人教版教学目标:1. 理解光的折射现象,掌握折射定律。

2. 能够分析并解决实际的光学问题。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和解决问题的能力。

教学重点:1. 光的折射现象及折射定律。

2. 光学问题的分析方法。

教学难点:1. 光的折射定律的理解和应用。

2. 复杂光学问题的解决。

教学准备:1. 光具座、凸透镜、凹透镜、白纸、直尺等实验器材。

2. 光学问题实例。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用光具座和凸透镜演示光的折射现象,引导学生观察并思考光的传播路径。

2. 提问:光在从一种介质进入另一种介质时,会发生什么现象?二、讲解光的折射定律(15分钟)1. 介绍折射定律的内容:入射光线、折射光线和法线在同一平面内,入射角和折射角之间满足正弦定律。

2. 通过实验和实例,讲解折射定律的应用,引导学生理解折射定律的意义。

三、光学问题的分析方法(15分钟)1. 讲解如何分析光学问题,包括确定已知量和求解未知量的方法。

2. 举例讲解如何解决折射问题,引导学生掌握解决问题的步骤。

四、练习与讨论(15分钟)1. 学生分组进行练习,解决给定的光学问题。

2. 教师巡回指导,解答学生的疑问。

3. 选取代表性问题进行讨论,总结解题方法。

五、总结与反思(5分钟)1. 学生总结本节课所学内容,分享自己的收获。

2. 教师点评学生的表现,指出不足之处,提出改进建议。

教学延伸:1. 邀请光学专家进行讲座,加深学生对光学知识的理解。

2. 组织学生进行光学实验,提高学生的实践能力。

教学反思:本节课通过讲解光的折射现象和折射定律,培养学生观察、思考和解决问题的能力。

在教学过程中,注意引导学生主动参与,发挥学生的积极性。

同时,通过练习和讨论,使学生巩固所学知识,提高解题能力。

在今后的教学中,继续关注学生的学习情况,针对性地进行教学,提高教学质量。

光学典型例题 1.如图所示,平面镜跟水平方向的夹角为α,一束入射光线沿着跟水平方向垂直的方向射到平面镜的O 点.现将平面镜绕过O 点且垂于纸面的轴转过θ角,反射光线跟入射光线之间的夹角为( )A.2(θ+α)B.2(θ-α)C.2(α-θ)D.2θ解:由题意知,平面镜跟水平方向的夹角为α,过O 点作法线可知,此时入射角为α,现将平面镜绕过O 点且垂于纸面的轴顺时针转过θ角,则入射角为α+θ,由光的反射定律可知,反射角也为α+θ,则反射光线跟入射光线之间的夹角为2(θ+α).当将平面镜绕过O 点且垂于纸面的轴逆时针转过θ角,则入射角为α-θ或θ-α,由光的反射定律可知,反射角也为α-θ或θ-α,则反射光线跟入射光线之间的夹角为2(α-θ)或2(θ-α).故选ABC .2.如图所示,两平面镜镜面夹角为α(锐角),点光源S 位于两平面镜之间,在S 发出的所有光线中( )A .只有一条光线经镜面两次反射后经过S 点B .只有两条光线经镜面两次反射后经过S 点C .有两条以上的光线经镜面两次反射后经过S 点D .以上情况由S 所处的位置决定解:分别作光源S 在两个平面镜中的像点S1,S2,连接S1、S2,分别于两个平面镜相交与两点A 、B ,即为入射点或反射点,连接SA 、SB 、AB ,则只有SA 、SB 这两条光线经镜面两次反射后经过S 点,如图所示:故选B.3.夜间,点亮的电灯照在桌面上,如果我们看到桌面呈绿色,下列分析不正确的是( )【答案】DA .灯是白色,桌面是绿色B .灯和桌面都是绿色C .灯是绿色,桌面是白色D .灯是蓝色,桌面是黄色4.如图所示,在竖直平面xoy内,人眼位于P(0,4)位置处,平面镜MN竖直放置其两端M、N的坐标分别为(3,1)和(3,0),某发光点S在该竖直平面y轴的右半部分某一区域内自由移动时,此人恰好都能通过平面镜看见S的像,则该区域的最大面积为()(图中长度单位为:米)A. 0.5米2B. 3.5米2C. 4米2D. 4.5米2解:如图,连接MP、NP,根据光的反射定律,做出MP的入射光线AM,做出NP的入射光线BN,梯形ABNM是发光点S的移动范围.下底AB为2m,上底为1m,高为3m,根据梯形形面积公式得:S═12×(1m+2m)×3m=4.5m2.故选D.5.以相同的入射角照射到平面镜上某点的光线可以有()A.1条B.2条C.无数条D.4条解:若在一个平面内应是2条,但考虑到立体的空间,所以有无数条,故选C6.入射光线与镜面的夹角减小20°,则反射光线与入射光线的夹角将()A.减小20°B.减小40°C.增大20°D.增大40°解:入射角和反射角同事增大20°.故选D.7.如图(a)所示,平面镜OM与ON夹角为θ,光线AB经过平面镜的两次反射后出射光线为CD.现将平面镜OM与ON同时绕垂直纸面过O点的轴转过一个较小的角度β,而入射光线不变,如图(b)所示.此时经过平面镜的两次反射后的出射光线将()A.与原先的出射光线CD平行B.与原先的出射光线CD重合C.与原先的出射光线CD之间的夹角为2βD.与原先的出射光线CD之间的夹角为β解:因为保持θ角不变,将平面镜OM与ON同时绕垂直纸面过0点的轴转过一个较小的角度β,则入射角增大或减小β,反射角也增大或减小β,所以反射光线与入射光线的夹角是2β,即反射的光线偏转2β角,因为平面镜OM与ON同时绕垂直纸面过0点的轴转过一个较小的角度β时,两平面镜OM与ON互成θ角的角度没变,所以第二次反射的光线方向不变.又因为入射光线不变,所以此时经过平面镜的两次反射后的出射光线将与原先的出射光线CD 重合.故选B.8.如图所示,平面镜OM与ON的夹角为θ,一条平行于平面镜ON的光线经过两个平面镜的多次反射后,能够沿着原来的光路返回.则平面镜之间的夹角不可能是()A. 1°B. 2°C. 3°D. 4°解:光的反射光路图如下图所示,由图知:光线第一次反射的入射角为:90°-θ;第二次入射时的入射角为:90°-2θ;第三次的入射角为:90°-3θ;第N次的入射角为:90°-Nθ.要想延原来光路返回需要光线某次反射的入射角为零所以有90°-Nθ=0,解得:θ=90°N,由于N为自然数,所以θ不能等于4°.故选D.9.如图所示,两平面镜A和B成15°夹角交于O点,从C点处垂直于A镜射出一条光线,此光线在两镜间经多次反射后不再与镜面相遇.试问:有几次反射?而最后一次反射发生在哪个镜面上?(镜面足够长)()A.5次,B镜B.6次,B镜C.5次,A镜D.6次,A镜解:发生第一次反射时,根据三角形的内角和为180°、两个镜面间的夹角为15°,可以求得此时入射光线与镜面的夹角为75°,此时的入射角为15°,根据光的反射规律可知,此时的反射角也为15°,即可求出此时的反射光线与上面平面镜的夹角为105°;同样可以利用三角形的内角和为180°,可以求出这条反射光线以与下面的平面镜成75°夹角射向下面的平面镜发生第二次反射.根据光的反射规律可以推出第二次反射时的反射光线与下面的平面镜的夹角与入射光线与镜面的夹角相等,也为75°,经过两次反射后,光线由最初的与平面镜的夹角为90°变为75°.以此类推,每经过两次反射,每反射一次,入射角增加15°,75°15°=5(次)第一次在B镜反射,第二次在A镜反射,以此类推,奇数一定在B镜反射.所以当经过5次反射后,此时的出射光线与上面的平面镜平行,不再相遇.故选A.10.在图中,MN为一平面镜,a、b、c、d表示一个不透明正方体的四个侧面,其中b面跟平面镜平行,e是观察者的眼睛所在位置(位于正方体的正下后方).则下列结论中正确的是()A.图中观察者可以观察到a、b、c、d四个侧面B.图中观察者通过平面镜可以看到a面和d面C.图中观察者通过平面镜可以看到a面及部分b面D.图中观察者通过平面镜可以看到a面,不能看到b面的任何部位【答案】分析:解答此题的关键是首先要明确,眼睛能看见物体是因为有光线或反射光线进入我们的眼睛,分析图中的a、b、c、d四个侧面的光线是否进入人的眼睛即可.解:由图可知,b面跟平面镜平行,被d面挡住,光线不能进入人眼,但是bc面可通过平面镜成像,成的虚像可以进入观察者眼睛,其他两面的光线可直接进入观察者眼睛,所以,图中观察者可以观察到a、b、c、d四个侧面.故选A.11.平面镜前有一个发光点S,由发光点到平面镜的垂线的垂足为O,如图所示.当平面镜绕过O点并与纸面垂直的轴逆时针转动时,像点()A跟平面镜的距离保持不变B沿一直线越来越接近平面镜C和发光点的距离越来越大D按逆时针方向沿一圆弧运动解:因为平面镜成像时,像与物的具体关系是:像与物到平面镜的距离相等、连线与镜面垂直、大小相等、左右相反,所以当平面镜绕过O点并与纸面垂直的轴逆时针转动时,像点将按逆时针方向沿一圆弧运动.故选D.12.采用下面哪些方法,一定能通过悬挂在竖直墙上的平面镜看到自己的全身像()A.只要适当增大观察者与平面镜之间的距离B.只要采用长度大于身高一半的镜片C.采用长度等于身高一半的镜片且镜子的上边缘应跟自己头顶等高D.采用长度等于身高一半的镜片,但应悬挂到适当的高度解:根据平面镜成像特点可知,物体与像关于平面镜对称.分别找出头顶、眼睛和脚在平面镜中的像,根据平面镜成像特点画图,结合三角形中位线可计算得平面镜长应为人身高的一半,镜的上端应在人的头顶和眼睛之间距离的中点位置的高度.如图所示,A、C、B分别表示人的头顶、眼睛和脚的位置.EF为平面镜位置,由平面镜成像特点可确定A′C′B′为ACB的像,故选D.13.平面镜前有一个长为30厘米的线状物体MN,M端离镜面7厘米,N端离镜面25厘米,如图10所示.则N点的像N′到M端的距离是()A.20厘米B.30厘米C.40厘米D.50厘米解:(1)作辅助线:过M点作N′N的垂线交N′N于点P,连接N′M.(2)求MP的长:在直角△MNP中MN=30cm,BP=AM=7cm,PN=BN-BP=25cm-7cm=18cm.根据勾股定理:MP2=MN2-PN2=(30cm)2-(18cm)2解得:MP=24cm.(3)求N′M的长:在直角△N′MP中MP=24cm,N′B=NB=25cm,N′P=N′B+BP=25cm+7cm=32cm.根据勾股定理:N′M2=N′P2+MP2=(32cm)2+(24cm)2解得:N′M=40cm.即N点的像N‘到M端的距离是40cm.故选C.14.右图中,MM'是平面镜,p、a、b、c、d是平面镜前的五个点,如果人在镜前的某点观看其余四个点在平面镜中的像,则在哪个点观看,看到的像点最少?()A.dB.cC.bD.p解:根据平面镜成像分别作出a、b、c、d、p各点的像.分别连接a、b、c、d、p各点与平面镜边缘并延长,如图甲、乙、丙、丁、戊.所以眼睛在a点能看到a、b、c、p的像.眼睛在b点能看到a、p的像.眼睛在c点能看到a、p的像.眼睛在d点不能看到任何像.眼睛在p点能看到a、b、c、p的像.故选A.15.如图所示,房间内一墙角处相临两墙面挂了两个平面镜,两平面镜相互垂直,在该墙角紧靠镜面处放有一个脸盆,盆内有水.某同学通过镜面和水面最多能看到自己像的个数为()A.3个B.6个C.9个D.无穷答案:B解:先人在1中成像,1中成的虚像又在2和3中各成一个像,已有3各像;再考虑在2中成像,2中成的虚像在1和3中又成像,但是2中的虚像在1中成的像和1中的虚像在2中成的像重合,故已有5个像,最后在3中成像,这个虚像在1和2中成的像分别和已有的像重合 所以它只贡献一个像,所以一共是6个像. 故选B . 16.如图所示,平面镜OM 与ON 垂直放置,在它们的角平分线上P点处,放有一个球形放光物体,左半部分为浅色,右半部分为深色,在P点左侧较远的地方放有一架照相机,不考虑照相机本身在镜中的成像情况,则拍出照片的示意图正确的是()A .B .C .D .解:利用平面镜成像特点作物体P 在平面镜MO 中的像A ,对于球的黑白两部分,要作黑白分界线直径的像来确定.同理作物体P 在平面镜NO 中的像B .像A 在平面镜NO 中成像,像B 在平面镜MO 中成像重合得到像C .照相机和物体P ,像C 在同一条直线上,照相机只能照到物体P 的白面,所以照相机拍摄到的照片是D .故选D.17.如图中c是一口水池,地面ab、cd与水面处在同一水平面上.aa'是高为10米的电线杆,ab=4米,bc=2米,cd=2米.立在d点的观察者弯腰观察电线杆在水中的像.已知观察者的两眼距地面高为1.5米,则他能看到电线杆在水中所成像的长度为()A.4.5米B.6米C.3米D.1.5解:观察者眼睛为点d′,作 aa'关于ad的轴对称图形aa″,连接d′c、d′b并延长,分别交aa″于点P′、Q′,由△cdd′∽△aP′c,可得dd′aP′=cdac,因为aa'是高为10米的电线杆,ab=4米,bc=2米,cd=2米,观察者的两眼距地面高为1.5米,所以aP′=4.5m,由△abQ′∽△bdd′,可得dd′aQ′=bdab,解得aQ′=1.5m,所以PQ=P′Q′=aP′-aQ′=4.5m-1.5m=3m.故选C.18.把两块平面镜竖直放置,并使它们镜面间的夹角为60°.在它们的夹角的角平分线上放一烛焰,则烛焰在两个平面镜里总共可成的虚像数是()A.5个B.4个C.3个D.2个解:如图所示,由于平面镜成像具有对称性,可得S点在平面镜OM中的像点S1,S点在平面镜ON中的像点S2,这是两个基本像点,因为只要它们还落在另一镜前就要反复成像.S1点在平面镜ON中的像点S3,S3在平面镜OM中的像点S4,S2在平面镜OM中的像点S5.由上图可知:S1、S2、S3、S4、S5都在以OS为半径,以O为圆心的圆周上,所以S在平面镜中成5个像.故选A.19.如图所示,用手电筒对着平面镜中像照射时,观察到的像比原来亮多了,其原因是()A.光射到像上,所以会变亮B.镜子比原来亮,所以像也变亮C.光反射到物上,物变亮,所以像也变亮D.有光照射,更便于观察,所以觉得像变亮了答案:C20.某房间墙上挂着0.5米高的平面镜(镜面足够宽),对面墙上挂着1.5米高的中国地图,两墙面之间的距离为3米,欲从镜子里看到全部地图,人需要站在距离挂地图的墙至少()A. 1米B. 1.5米C. 2米D. 2.5米解:根据反射定律可以设人人离镜子x米,由△OC′D′∽△OAB可得3+xx=1.50.5,解得x=1.5米,如下图所示.则人需要站在距离挂地图的墙的距离至少为3m-1.5m=1.5m.故选B.21.墙上挂着一块长30厘米的平面镜,小明站在镜子前1.5米处,这时他正好可以看到身后的一根木杆,木杆高2米,那么这根木杆离人的距离应该是()A. 19.5米B. 7.0米C. 10.0米D. 8.5米解:设木杆(物)与人的距离是S,则物与镜的距离---物距是(S+1.5),由平面镜成像规律,可得虚像与镜的距离也是(S+1.5).人眼与镜以及人眼与虚像组成的二个三角形是相似三角形,如图所示:则可得1.5+(S+1.5)=S+3,即1.5mS+3=0.3m2,解得S=7m.故选B.22.如图所示,平面镜和凸透镜的主光轴垂直并处在凸透镜两倍焦距处,在凸透镜另一侧两倍焦距处有一个点光源S.现将平面镜向凸透镜靠近的过程中,关于点光源所成的像,下述结论中错误的是()A. 平面镜在移动过程中,最多只能成两个实像B. 平面镜移动到一定位置时,正好只成一个实像C. 平面镜移动到一定位置时,正好只成一个虚像D. 平面镜移动到一定位置时,正好既成一个实像,又成一个虚像解:S本来是要在平面镜这一边的两倍焦距处成一个实像的,可是光线由于被平面镜挡住而不能会聚于二倍焦距处,而是反射后向二倍焦距处关于平面镜的对称点会聚.当这个对称点仍在透镜的平面镜这一侧(即平面镜在二倍焦距与一倍焦距之间),那么能够会聚,成一个实像,这个实像在一倍焦距以内,将再通过透镜成虚像,这是A和D的情况.而当平面镜在一倍焦距以内,那么对称点将在透镜的另一边,光线还没会聚又碰到透镜了,于是只能经透镜折射后成唯一的实像,跟S在同一边,这是B的情况,只有C选项是不可能的.故选C.23.晚上,在桌子上铺一张白纸,把一块小平面镜平放在纸上,熄灭室内灯光,用电筒正对着平面镜照射,如图所示.从侧面看去()A.由于白纸可反射所有色光,所以白纸比镜面亮B.由于平面镜上发生的是镜面反射,所以镜面比白纸亮C.由于都发生了光的反射,所以白纸与镜面一样亮D.由于白纸上发生了漫反射,所以白纸比镜面亮解:如图,当手电筒垂直照射白纸和平面镜,平面镜发生镜面反射,反射光线垂直反射,从侧面看时,几乎没有光线进入人眼,人眼感觉平面镜是暗的;光线垂直照射到白纸上,白纸表面是粗糙的,发生漫反射,反射光线射向四面八方,从侧面看时,有光线进入人眼,人眼感觉白纸是亮的.故选D.24.图中两个反射面成钝角,镜前放一个物体应该产生两个虚像,那么在镜前不能赋时看到两个虚像的区域是()A.Ⅰ B.Ⅱ; C.Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ解:由图可知,当人在Ⅰ区域时,不能看见右边平面镜所成的虚像,同理,当人在Ⅲ区域时,不能看见左边平面镜所成的虚像,如下图,当在Ⅱ区域的某一发光点S,经两两个反射面反射后的反射光线AB、CD不能相交与一点,所以在Ⅱ区域也不能同时看到两个虚像,所以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域都不能看到两个虚像.故选D.25.夜晚有两个高矮不同的小朋友A和B,A比B高,相距d.他们分别站在路灯下,O′点是路灯在地面上的投影.A、B两人的连线通过O′点,如图所示.他们头部分别在地面上留下两个影子A′和B′,相距d′,当两人沿过O′点的直线,以相同的速度行进时.A′和B′的距离将()A.不断增大B.不断减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大解:26.如图所示,两个相互垂直的平面镜,在其中任一位置放置光源S,那么它所成的像共有()A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个解:利用对称法作图,分别找出S点在平面镜M1、M2中所成的虚像S1、S2,同理确定出第三个虚像S3的位置.如下图所示:故选C.27.如图所示,两平面镜A和B之间的夹角为9°自平面镜B上的某点P射出一条与B镜面成β角的光线,在β角由0°至180°范围内(不包括0°)连续变化的过程中,发现当β取某角度时,光线经镜面一次或多次反射后,恰好能返回到P点,则符合该要求的β的个数有()A.1个B.4个C.6个D.9个解:此题有两种解法:(1)当θ取某角度时,光线经镜面一次或多次反射后,恰好能返回到P点,则把180分解成两个整数相乘,把180度分解成几个整数相乘,就有几个符合该要求的β的个数.则180°=90°×2=60°×3=45°×4=36°×5=30°×6=20°×9=18°×10=15°×12=180°×1.共有9个.(2)可按以退求进法解,因为入射光线与镜子的夹角为90垂直时即可原路返回.所以一次反射就能返回则,β=90-α=90-9=81.若2次反射后返回则,β=90-2α=90-2×9=72,三次则β=90-3α=63.这样第四次,第五次,第六次,第七次,第八次分别都可以按照β=90-n α算出来.到当第九次时β=9,此时若第十次则为负了,所以不可能再有第十次.故选D.28.两平面镜垂直放置(如图),一人站在镜前不断走动()A.在任意位置都只能看到自己的一个像B.最多看到自己的一个像C.最多看到自己的两个像D.最多只能看到自己的三个像解:人的位置是S,S在平面镜M中成的像为S′,在平面镜N中所成的像为S″;S′在平面镜N中成的像为S°,而S″在平面镜M中所成的像点也是S°,即再次成像的像点是重合的,所以一共有3个像,如图所示:由于平面镜是相对水平的,你的视线中只能看到一个.故选B.29.如图中的容器内有一个凹面镜,平行于主轴的光线经凹面镜反射后会聚于焦点.如果在容器内注满水,其它条件不变,则焦点位置将比不注水时()A.向上移动B.向下移动C.水平移动D.保持不动解:(1)容器内加水后,由于两条光线是垂直与水面入射的,因此传播方向不改变;(2)经凹镜反射后,在水中时仍然按原方向传播,但出水面以后,由于光的折射,折射光线将向远离法线方向偏折,折射角大于入射角,如图所示,因此光线的会聚点在A点以下.故选B.30.按要求作图。