七年级地理上册第四章居民与聚落教

- 格式:docx

- 大小:23.15 KB

- 文档页数:7

新2024秋季七年级人教版地理上册第四章居民与聚落第二节世界的语言和宗教听课记录教学目标(核心素养)1.知识与技能:学生能够识别世界上主要的语言种类及其分布区域,了解世界主要宗教的类型、教义及分布特点。

2.过程与方法:通过地图分析、小组讨论等方法,培养学生地理空间思维能力和信息整合能力。

3.情感态度价值观:增进学生对不同文化和宗教的尊重与理解,培养全球视野和多元文化意识。

导入教师行为:•展示一张世界地图,并标出几种不同颜色的区域,每种颜色代表一种主要语言或宗教的分布范围。

•提问:“同学们,你们知道这张地图上不同颜色的区域代表什么吗?它们是如何影响世界各地人们的生活和文化的呢?”学生活动:•学生观察地图,尝试猜测不同颜色的意义,并举手回答教师的问题。

过程点评:•通过直观的地图展示和启发性问题,迅速吸引了学生的注意力,激发了他们的好奇心和探索欲,为新课的引入奠定了良好的基础。

教学过程一、世界的语言教师行为:•介绍世界上使用人数最多的几种语言(如汉语、英语、西班牙语等),并展示每种语言的分布区域图。

•引导学生分析这些语言的分布特点,如为何某些语言能在全球范围内广泛传播。

学生活动:•学生认真听讲,观看分布区域图,并尝试总结每种语言的分布特点。

•分组讨论影响语言传播的因素,如经济、政治、文化等。

过程点评:•教师讲解清晰,学生积极参与讨论,通过地图分析和小组讨论,学生不仅掌握了主要语言的分布特点,还学会了从多个角度分析问题。

二、世界的宗教教师行为:•介绍世界三大宗教(基督教、伊斯兰教、佛教)的基本教义、历史起源和主要分布地区。

•展示不同宗教的标志性建筑图片,如教堂、清真寺、寺庙等,帮助学生直观感受宗教文化的多样性。

学生活动:•学生认真听讲,观看图片,记录关键信息。

•分组讨论不同宗教之间的差异与共同点,以及它们对当地社会文化的影响。

过程点评:•教师通过生动的讲解和丰富的图片展示,让学生深入了解了世界主要宗教的基本情况和文化特色。

《第三节人类的聚居地──聚落》■教学目标1.运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

2.举例说出聚落与自然环境的关系。

3.懂得保护世界文化遗产的意义。

该学习目标可以分解细化如下:1.学生结合自己的生活经验,能够说出聚落的含义。

2.通过观察相关景观图片,正确辨认聚落的类型。

3.通过观察、对比相关图片,用自己的语言正确描述不同聚落的景观差异。

4.在教师的指导下,通过阅读分析不同聚落的景观图片及说明材料,初步了解聚落的位置、分布及民居建筑等方面与自然环境的关系。

5.以世界著名聚落为例,初步了解保护聚落方面的世界文化遗产的重要意义。

■教学重点、难点【教学重点】1.比较乡村聚落、城市聚落的景观差异。

2.探究聚落与自然环境的关系。

【教学难点】聚落与自然环境的关系■教学方法【教法】采用观察分析法、讨论法、案例分析、列举法等。

【学法】地图观察法、问题探究法、自主学习法、合作探究法。

■教学课时1教时。

■教学过程导入新课(创设情境,激发兴趣)导入1:人类可以说是喜欢群居的“高级动物”,在人类发展的过程中,形成了各式各样的有趣的“居住”景观。

请同学观察下面两幅图(城市和乡村),观察思考:它们分别反映了什么地方的景观呢?(边展示,学生边回答,教师强调图片分别反映了城市与乡村的景观。

)总结城市与乡村都是人们集中居住的地方,这就是我们这节课将要学习的内容──聚落。

导入2:今天这节课,我们来学习世界的聚落。

对于“聚落”这个名词,大多数同学可能感到陌生,那么什么叫聚落呢,让我们先看几幅图片。

(多媒体展示乡村、集镇、牧区和城市景观的图片。

)城市和乡村都是人们集中居住的地方,这就是我们这节课要学习的内容──聚落,从而导入新课。

讲授新课(小组合作,问题探究,归纳提升)活动一:走进城乡,感受城乡差异。

1.小组合作探究发现教师引领1.多媒体展示(乡村),(城市)图片及图表,结合教材P81—85的内容,引导学生分析城市和乡村的景观。

2.结合生活实际,引导学生分析城乡的生产方式的差异。

七年级地理上册第四章居民与聚落教案(共4套新人教版)人口与人种一、【教材剖析】教学目的知识技艺1.知道世界人口增长的总体特点2.了解世界人口增长的地域差异3.归结世界人口散布特点,了解影响世界人口散布的要素进程方法1.可以运用资料归结世界人口增长的总体特点2.可以运用世界人口散布图,归结世界人口散布的特点情感目的协助先生树立正确的人口观,人地观。

教学重、难点1.世界人口增长特点以及人口增长的地域差异。

2.知道世界人口散布的四大稀疏区和稀疏区,并学会剖析缘由。

教学方法学案导学法;设置情形,引导先生思索;自主学习与协作探求法;针对练习稳固。

二、【教学流程】教学环节进程与组织设计依据与意图教员活动先生活动创设情形〔1分钟〕展现春节时期火车站、五一泰山和十一长城,印度火车挂票图片。

截止2021年10月31日,地球人口到达70亿。

观看图片,感受地球人口之多世界人口的增长〔约20分钟〕【活动1】计算地球上每添加10亿人口所需求的时间【总结】人口增长速度越来越快【转机】假设以时间为横坐标,以人口数量为纵坐标,绘制一条曲线,会是什么样子的?【读图1】读人口增长曲线图,观察世界人口的增出息程【总结】18世纪以前,人口缓慢增长,工业革命以后,人口增长速度大大加快,二战后,人口迅速增长。

【读图1】人口增长速度大大加快的缘由是什么【ppt展现】图片展现生活和医疗水平的提高【转机】人口增长速度的快慢用什么来表示【总结】人口增长的快慢用人口自然增长率来表示,它由出生率和死亡率决议【活动2】ppt出示各国出生率、死亡率,先生计算各国人口自然增长率【总结】欧洲,北美等兴旺国度的人口自然增长率较低,亚洲、非洲和拉丁美洲等开展中国度人口自然增长率较高。

【转机】人口增长的快慢只取决于人口自然增长率吗【读图2】比拟各大洲的人口增长率。

【总结】一个地域人口的增长还要遭到人口迁移等其他要素的影响。

【协作学习】从1830年到2021年,地球每添加10亿人口所需求的时间区分为100年、30年、15年、12年、12年和12年【自主学习】结合教材70页,第一二段文字,剖析总结世界人口的增长阶段特点【协作探求】剖析二战以来,人口增长速度大大加快的缘由生活条件改善,医疗卫生水平提高,死亡率下降等【自主学习】结合教材,学习什么是自然增长率,如何计算【协作探求】计算各国自然增长率,并剖析增长率大于0,等于0,小雨0区分代表什么。

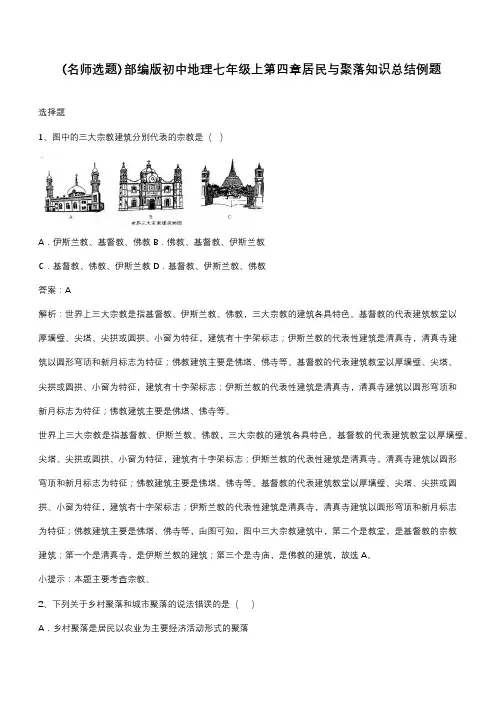

(名师选题)部编版初中地理七年级上第四章居民与聚落知识总结例题选择题1、图中的三大宗教建筑分别代表的宗教是()A.伊斯兰教、基督教、佛教B.佛教、基督教、伊斯兰教C.基督教、佛教、伊斯兰教D.基督教、伊斯兰教、佛教答案:A解析:世界上三大宗教是指基督教、伊斯兰教、佛教,三大宗教的建筑各具特色。

基督教的代表建筑教堂以厚墙壁、尖塔、尖拱或圆拱、小窗为特征,建筑有十字架标志;伊斯兰教的代表性建筑是清真寺,清真寺建筑以圆形穹顶和新月标志为特征;佛教建筑主要是佛塔、佛寺等。

基督教的代表建筑教堂以厚墙壁、尖塔、尖拱或圆拱、小窗为特征,建筑有十字架标志;伊斯兰教的代表性建筑是清真寺,清真寺建筑以圆形穹顶和新月标志为特征;佛教建筑主要是佛塔、佛寺等。

世界上三大宗教是指基督教、伊斯兰教、佛教,三大宗教的建筑各具特色。

基督教的代表建筑教堂以厚墙壁、尖塔、尖拱或圆拱、小窗为特征,建筑有十字架标志;伊斯兰教的代表性建筑是清真寺,清真寺建筑以圆形穹顶和新月标志为特征;佛教建筑主要是佛塔、佛寺等。

基督教的代表建筑教堂以厚墙壁、尖塔、尖拱或圆拱、小窗为特征,建筑有十字架标志;伊斯兰教的代表性建筑是清真寺,清真寺建筑以圆形穹顶和新月标志为特征;佛教建筑主要是佛塔、佛寺等,由图可知,图中三大宗教建筑中,第二个是教堂,是基督教的宗教建筑;第一个是清真寺,是伊斯兰教的建筑;第三个是寺庙,是佛教的建筑,故选A。

小提示:本题主要考查宗教。

2、下列关于乡村聚落和城市聚落的说法错误的是()A.乡村聚落是居民以农业为主要经济活动形式的聚落B.乡村聚落有农村、牧村、渔村、林场等不同类型C.城市聚落居民主要从事工业、服务业等工作D.城市聚落的住宅、道路、工厂、商店、学校、医院等和文化设施不如乡村聚落答案:D乡村聚落的居民以农业为主要经济活动形式,A正确;乡村聚落有农村、牧村、渔村、林场等不同类型,B正确;城市聚落居民主要从事工业、服务业等工作,C正确;城市聚落的住宅、道路、工厂、商店、学校、医院等和文化设施优于乡村聚落,D错误。

人教版地理七年级上册第四章《居民与聚落》单元备课教学设计一. 教材分析人教版地理七年级上册第四章《居民与聚落》主要介绍居民的分布、聚落的特点和形成原因以及不同地区的民居特色。

本章内容与学生的生活息息相关,通过本章的学习,使学生了解人类居住的地理环境,掌握聚落的基本特征,认识不同地区的民居风格,培养学生的地理观察能力和实践能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理知识基础,对地理现象有较强的好奇心。

但学生在地理思维和方法上还需进一步培养。

针对这一学情,教师在教学过程中应注重启发学生思考,引导学生运用地理知识分析问题,提高学生的地理素养。

三. 教学目标1.知识与技能:了解居民的分布、聚落的特点和形成原因,认识不同地区的民居特色。

2.过程与方法:通过观察、分析、实践等方法,提高学生的地理观察能力和实践能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱家乡、关注地理环境的情感,增强学生的地理学科兴趣。

四. 教学重难点1.重点:居民的分布、聚落的特点和形成原因,不同地区的民居特色。

2.难点:聚落形成的地理环境分析,民居特色的形成原因。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、视频等素材,创设情境,引导学生观察、分析地理现象。

2.案例分析法:以具体地区为例,分析聚落的形成原因和民居特色。

3.小组讨论法:分组讨论,培养学生的合作意识和地理思维能力。

4.实践教学法:学生进行实地考察,巩固所学知识。

六. 教学准备1.准备相关地区的图片、地图、视频等教学素材。

2.准备实地考察地点,安排考察时间。

3.设计好课堂提问和讨论问题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片或视频展示不同地区的民居,引导学生关注民居特色,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍居民的分布、聚落的特点和形成原因,展示相关地图和数据,让学生了解聚落形成的地理环境。

3.操练(15分钟)分析具体地区的聚落形成原因,引导学生运用地理知识分析问题。

人教版七年级地理上册第四章《居民与聚落》教案及单元教学计划人教版七年级地理上册第四章《居民与聚落》教案及单元教学计划一.内容分析居民与聚落这部分内容是在学生学习了“海洋和陆地”、“世界气候”等自然地理知识的基础上,进一步学习人文地理方面的知识-----三大人种特点及分布,人口增长、分布及人口问题,语言和宗教的分布,城乡聚落景观的差异及与自然环境的关系。

既有对前面所学知识的运用,也是后面学习世界区域地理知识的基础。

本章主要有三节内容组成:第一节人口与人种,第二节世界的语言与宗教,第三节人类的居住地-----聚落。

二.学生分析1.学生知识能力基础七年级学生刚刚接触地理,从不懂到入门,基础比较薄弱,尤其是读图能力比较差。

2.个别差异有些学生接受能力较强,掌握的很好,但还有相当一部分学生在读图能力及综合运用地理知识上较差。

3.学生难以理解的问题和容易出现的错误本章内容涉及到的时事地理较多,七年级的学生年龄较小,了解的内容可能有限,所以在学生学习本章之前,要求学生提前搜集这方面的资料,并且在教学过程中教师要适当的拓展,达到良好的教学效果。

三.教学目标一、单元整体教学目标1、理解世界人口问题及其影响,初步形成正确的人口观。

2、了解世界文化的差异,理解和尊重各国的文化传统。

3、形成保护人类文化遗产的意识。

二、单元具体教学目标第一、二节世界人口、人种和宗教1、运用地图、资料,说出世界人口增长和分布的特点。

2、举例说明人口问题对环境及社会、经济的影响。

3、世界三大人种的特点,并在地图上指出三大人种的主要分布区。

4、知道汉语、英语、阿拉伯语的主要分布地区。

5、知道世界三大宗教的名称及其主要分布地区。

第三节人类的居住地-----聚落1、运用图片说出城市景观与乡村景观的差异。

2、举例说出聚落与自然环境的关系。

3、结合本节的学习,说说自己对保护世界文化遗产的认识。

四.重难点1、世界人口增长过快带来的问题。

2、农村人口向城市大规模迁移的原因3、城市人口无计划增长带来的城市环境问题。

第四章居民与聚落教学设计

第一节人口与人种

第1课时世界人口的增长和人口分布

2019年10月31日,世界在这一天迎来第70亿人口。

但这天让人一点也快乐不起来,结合右图分析为什么快乐不起来(学生讨论),教师:今天我们就一起学习世界的人口相关知

识。

第2课时人口问题与不同的人种

展示图片?全球人口膨胀,面临“可怕挑战〞?。

通过观看视频,你能说出当今世界存在哪些人口问题?对资源环境及社会经济产生哪些影响呢?(学生畅所欲言)今天我们一起走进

地理课堂了解世界的人口问题。

(1)读课本P73~74,结合漫画,分析地球母亲为何发“愁〞?

答案:人口增长过快,自然资源缺乏,环境破坏严重,自然灾害频发。

(2)替“母亲〞分忧,你有何解“愁〞的方法?

答案:实行生育控制政策,提高人口素质,保护生态环境,珍惜和合理利用资源。

(3)在世界人口剧增的同时,欧洲局部国家却出现了人口负增长现象,这会带来什么问题呢?答案:人口老龄化、社会养老负担加重、劳动力短缺、国防兵源缺乏等。

(4)辩论:人口多好,还是人口少好?

答案:人口过多或过少都既有利也有弊,只有人口增长与环境、资源相协调,与社会、经济开展相适应才最好。

2. 世界三大人种的分布

(1)根据世界人种分布图将图中图例补充完整。

答案:略。

(提示:从左到右依次为:白色人种、黄色人种、黑色人种)。

第2课时人口问题不同的人种本课主要讲述人口问题以及不同的人种。

在讲述“人口问题”这一部分内容时,除了举例说明人口数量过多对环境及社会、经济的影响外,考虑到学生科学人口观的培养,教材叙述式课文还补充说明了人口增长过慢会带来的问题,活动式课文的设计是通过让学生搜集相关资料开展辩论,认识到人口“多”或“少”的“利”和“弊”。

“不同的人种”这一部分内容用叙述式课文讲述了划分人种的标准,用图片式课文描述了世界三大人种的特点,并在地图上展示了三大人种的主要分布地区。

本节课部分内容理论性较强,对于七年级学生来说有一定的难度,其中,人口老龄化问题、人口增长和资源环境相适应与社会经济发展相协调等内容离学生生活较远,因此在理解上存在一定难度。

教学过程中要以学生探究为主,用多媒体辅助教学,让学生在不断发现问题、提出问题的过程中提高合作探究的能力。

学生的空间思维能力没有得到发展,多媒体演示教学是课堂的重要组成部分,有助于发展学生的空间思维能力。

知识与能力核心素养能够举例说明人口数量过多或过少对环境及社会、经济的影响,使学生认识到人口的增长一定要与社会、经济的发展相适应,与环境、资源相协调,树立正确的人地观综合思维、人地协调观能够正确认识人口问题以及各国相应的人口政策,树立正确的人口观区域认知、综合思维、人地协调观能够说出世界三大人种的体质特征,了解环境对人种形成的影响区域认知、综合思维能够在地图上指出三大人种的主要分布地区区域认知教学重点:世界人口问题及解决措施;世界三大人种的特征及分布。

教学难点:世界人口问题及解决措施;世界三大人种的分布。

一、导入新课多媒体展示“人口大爆炸”漫画,引起学生对人口问题的关注,导入新课。

二、探究新知(一)人口问题1.多媒体播放一段视频(人口增长相关视频),从这段视频中你们能找出多少人口增长带来的问题呢?学生回答。

教师总结:人既是生产者,又是消费者,所以随着人口的不断增长,他们作为生产者的确能为社会的进步和发展作出大量贡献,但同时作为消费者,他们也会消耗更多的能源、自然资源,造成更为严重的环境污染。

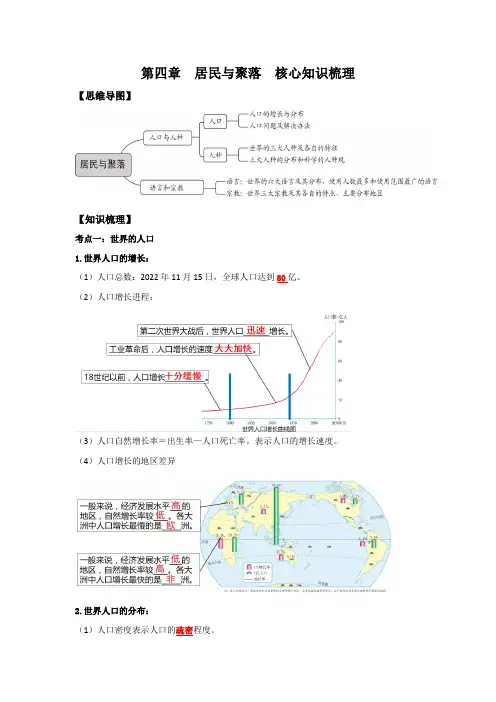

第四章居民与聚落核心知识梳理【思维导图】

【知识梳理】

考点一:世界的人口

1.世界人口的增长:

(1)人口总数:2022年11月15日,全球人口达到80亿。

(2)人口增长进程:

(3)人口自然增长率=出生率—人口死亡率。

表示人口的增长速度。

(4)人口增长的地区差异

2.世界人口的分布:

(1)人口密度表示人口的疏密程度。

(2)世界人口的分布

①特点:人口分布很不均匀

②人口稠密区:中低纬度的沿海平原地区

③人口稀疏区:干旱的荒漠、寒冷的极地、空气稀薄的高山高原、原始的热带雨林等自然环境恶劣地区

3.世界的人口问题:

(1)人口数量过多,增长过快

措施:实行控制生育政策

(2)人口数量过少,增长过慢

措施:鼓励生育

考点二:世界的人种

1.气温的变化:

(1)三大人种:根据体质方面的特征,人类可以分为白种人、黄种人和黑种人三个主要人种。

(2)不同人种的特征及分布

考点三:世界的语言和宗教

1.世界的语言:

2.世界的三大宗教:

考点四:世界的聚落1.聚落的形式:

2.聚落的形成条件:

3.聚落与自然环境:

4.世界文化遗产的保护:

(1)保护世界文化遗产的意义:有些聚落从不同角度记录着当时的历史、政治、文化、民俗等信息,便于后人了解当时的人们的生活状况。

(2)被列入《世界遗产名录》的聚落:法国巴黎塞纳河沿岸、意大利的威尼斯城、我国山西省的平遥古城、云南省的丽江古城、安徽省的皖南古村落、澳门历史城区。

《居民与聚落》一、单元主题本单元的主题为“居民与聚落”。

核心主题:本单元的核心主题是居民和聚落,主要包括人口、语言和聚落三个方面的内容。

本单元从世界人口的数量变化和分布入手,涉及了世界人种等知识点,然后介绍了世界语言的分布规律,最后给学生介绍了聚落的相关知识点,从知识的结构来看,不同地区的聚落情况反映的是不同地区人口、人种及各地文化综合的产物。

因此本单元的的讲解可以层层递进,逐步深入,来讲解居民与聚落之间的关系。

二、目标与内容课标要求和素养目标本单元一共涉及3条课标。

1.运用地图和相关资料,描述并简要归纳世界人口数量变化和人口空间分布特点。

2.通过阅读图像、观看视频或实地考察等,描述城镇与乡村的景观特征及其变化。

3.运用反映人种、语言、宗教、习俗等内容的图文资料,描述世界文化的丰富多彩,树立尊重世界文化多样性的意识。

目标二:学会通过人口出生率、死亡率和自然增长率资料,比较不同国家或地区人口增长快慢。

目标三:在世界人口分布图上,说出世界人口分布的特点。

目标四:了解世界人口问题对社会、环境和经济的影响;了解世界三大人种的特点和分布规律;目标五:能够举例说明人口问题对社会、环境和经济的负面影响;运用地图、资料,说出世界人种的分布。

目标六:让学生了解世界不同的语言,从地图上了解几种联合国工作语言的主要分布地区。

目标七:了解世界三大宗教及其主要分布地区。

目标八:运用图片描述城市景观和乡村景观的差别。

目标九:举例说出聚落与自然环境的关系;懂得保护世界文化遗产的意义。

专题一人口与人种专题二语言与宗教专题三聚落2.单元整体构想本单元涉及的知识点包括人口的数量和分布、世界语言和宗教以及聚落的分布,在知识结构上,从人口和人种入手,讲解世界的语言和宗教,再从文化的多样性入手,发现聚落的多样性。

专题一人口与人种(1课时)专题二语言与宗教(1课时)专题三聚落(1课时)三、单元知识框架四、情景与任务(课程设计)专题一人口情景创设:情景导入:地球是人类的家园。

七年级《地理》上册(人教版)第四章《居民与聚落》第一节“人口与人种”教学设计赵恩红【课标要求】运用地图、资料,说出世界人口增长和分布的特点。

举例说明人口问题对环境及社会、经济的影响。

说出世界三大人种的特点,并在地图上指出三大人种的主要分布地区。

【教材分析】本节内容是在结束前三章自然地理学习之后,初次涉及的人文地理的知识,由前后紧密联系的四部分组成,分别为世界人口的增加、世界人口的分布、人口问题、不同的人种。

首先通过了解世界人口的快速增长及人口分布,使学生掌握阅读和使用地图及地理计算的技能,并能初步说明地形、气候对人类活动的影响;其次通过探究活动呈现人口问题,使学生了解人类所面临的人口、环境、资源和发展等问题,引导学生树立科学的人口观;最后通过了解三大人种特点及分布,明确自然环境对人种形成的影响,初步认识环境与人类活动的相互关系。

为了保持教学内容的完整性,本节内容设置为1课时。

【教学构思】利用视频导入,激发兴趣,并联系当下实际,了解世界上的人口总数。

世界人口的增长,整合教材4.1及4.3图,利用课件引导学生读出每增加10亿人所用的时间,并根据数据在学案中绘出世界人口增长曲线,使学生通过自主学习,完成读图-绘图-得出结论过程,并根据抚顺2007年出生率、死亡率(本年死亡率大于出生率)由学生计算自然增长率,巩固自然增加率=出生率-死亡率,体会人口负增长。

世界人口的分布,由学生自主学习总结人口密度公式,并根据抚顺,及本省省会沈阳的面积及人口数,巩固计算,并体会人口分布的疏密,过渡到世界人口的分布,教会学生“读图三部曲”,掌握读图方法,培养读图能力,并结合世界地形图,世界年平均气温分布图、世界年降水量分布图,分析影响人口分布原因,同时利用大量图片,使学生树立环境与人类活动相互影响的观念。

人口问题,利用探究作为组织这部分内容的思路:根据教材及学案给出材料(关于抚顺的人口迁移)探究人口过快、过慢增长、及大量农村人口迁移到城市带来的问题,并请同学以恰当的表现形式全班交流(画漫画、情景剧、举例子等),充分发挥学生想象,培养创新精神及与人合作能力,并利用图片视频等,使学生体会人类所面临的人口、环境、资源和发展等重大问题,初步认识环境与人类活动的相互关系。

第四章居民与聚落第一节人口与人种第一课时世界人口的增长及分布【知识目标】1.能通过对比世界不同年代的人口总数,说明世界人口增长速度的变化;学会计算人口自然增长率并能运用资料,比较不同国家和地区人口增长的快慢。

2.学会阅读世界人口分布图,说出世界人口分布的特点。

3.了解影响人口分布的因素。

【能力目标】1.运用统计数据、人口增长曲线等资料、图表,归纳世界人口增长的时空特点.2.运用地图归纳世界人口的分布特点。

【情感、态度、价值观目标】认识世界人口问题的重要性,树立正确的人口观。

【教学重点】1.人口自然增长率、人口密度的概念;世界人口增长特点。

2.世界人口增长的地区差异。

3.世界人口的分布差异。

【教学难点】人口自然增长率、人口密度的概念。

一、设置情景,导入新课地球是人类的家园。

人们把地球亲切地称为“地球村”,而把自己称为“地球村的居民”。

他们有着不同的肤色,说着不同的语言,信仰不同的宗教,生活在不同的聚落。

【教师承转】在20世纪下半叶,地球村的居民急剧增长,以至人们惊呼“人口爆炸了”,人口问题已成为举世瞩目的全球性问题。

了解世界人口的数量、增长、分布和人种等知识,树立正确的人口观,是每个中学生必需的地理知识。

现在我们先来学习第一节:人口与人种二、合作探究提问:你知道现在地球上有多少人吗?地球上的人口总数是怎样变化的呢?世界人口的增长活动 1、让学生根据他们平时的了解展开讨论。

活动2、教师根据学生的讨论情况给予评价。

并说明人口数据是一个动态的数据,也就是说是一个变化的数据。

所以要说清楚人口数据是哪一年的数据,通常以最近一次人口普查公布的数据为准。

如1987年,世界人口是50亿,1999年,世界人口为60亿。

1、人口总数:1999年达60亿活动3、投影展示图4.3“世界人口增长示意”指导学生完成P71活动1。

提问:(1)从1830年到1999年世界人口每增长10亿,所需要的时间有何变化?(世界人口每增长10亿,所用的时间越来越短。