东城区主要名人故居情况的介绍

- 格式:doc

- 大小:257.50 KB

- 文档页数:9

【名人故居】踩点文丞相祠【概述】北京文天祥祠:又名文丞相祠,坐落在东城区府学胡同63号,是南宋民族英雄文天祥当年遭囚禁和就义的地方。

1376年明洪武九年建祠,现存大门、前殿、后殿。

江心寺文天祥祠:位于浙江温州江心屿。

祠建于明成化十八年(1482年)文天祥就义200周年,占地面积821平方米。

信国公文天祥祠:位于深圳南山区南头城现中山东路15号,是清嘉庆年间为纪念民族英雄文天祥修建的一座祠堂。

这座具有纪念意义的古迹,是南头城中保存最为完整并规模最大的古建筑。

南通文天祥祠:位于南通市东华塔陵园东侧。

2008年,崇川区政府恢复重建了文天祥祠。

文天祥,字履善,号文山,南宋德佑二年(1276年)任右丞相。

1278年元兵进犯,奋力抗元,后兵败被俘,掳至大都,囚禁在兵马司土牢达四年。

文天祥面对元统治者的软硬兼施、恩威并用毫不动摇,誓死不降,在狱中写下了千古不朽的正气歌,凛然正气表现了他的民族气节。

【开放时间】9:00-16:30【门票信息】成人5元,学生2元【景区地址及路线】地址:北京市东城区府学胡同63号乘车线路:104、108、113路北兵马司站下;2、13、115、701、803路宽街站下,宽街路口往北约200米府学胡同内【特色看点】浩然正气北京文天祥祠坐落在东城区府学胡同63号,明清两代为祭祀南宋抗元英雄文天祥,将当年文天祥被囚禁的土牢旧址扩大改建而成,至今仍保持明代的建筑风格。

1984年10月对外开放。

祠堂坐南,由大门、过厅、堂屋等三部分组成,面积近600平方米。

堂屋内保留有原祠堂的部分珍贵文物。

如明《宋文丞相传》石碑、清《重修碑记》石碑及《宋文丞相国公像》碑等。

“生平事迹展览”简要介绍了文天祥青少年时期、入仕后十五年间、起兵抗元、九死一生、再举战旗、兵败被俘、楚囚就义的英雄事迹。

室内屏风正面为毛泽东手书“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,背面为文天祥所著的《正气歌》全文。

后院尚存一株枣树,相传为文天祥被囚禁期间亲手所植,向南歪斜的树身象征文天祥“臣心一片磁针石,不指南方誓不休”的精神。

老舍故居简介老舍故居简介老舍故居是一座幽静美丽的院落,有着很重要的历史价值,老舍先生在那里创作了大量的脍炙人口的经典佳作。

下面是小编分享的老舍故居的简介,欢迎阅读!老舍故居简介东城区灯市口西街丰富胡同19号,王府井步行街世都百货西侧丰富胡同内老含故居准确点儿说应该叫“老舍纪念馆”,找到它没有想象中那么难。

刚看到故居的门脸儿,迎面正好碰上一对老外从人力车上下来。

1954年春天,老舍先牛在这个小院中亲手栽下了两棵柿树,每到秋天树上坠满沉甸甸的柿子,老舍夫人胡絜青女士美其名曰:“丹柿小院”。

1950年老舍先生在经历了山东岁月和美国风雨后应周总理之邀回国并购买了这处房子,在这里度过了生命中的最后16年,写下了建国后的全部作品。

话剧《方珍珠》、《龙须沟》、《茶馆》、《西望长安》以及未完成的自传体小说《正红旗下》等24部著作都是在这里完成的。

小院是典型的北京二进三合院风格,大门坐西朝东。

一进二门有一块很少见的五彩小木影壁,春节前后影壁上贴上“抬头见喜”和倒置的“福”字,特别有过年的味儿。

院中正房(北房)三间,明间和西次间为客厅,东次间是胡青的卧室兼画室。

西耳房是老舍自己选的卧室兼书房,他说这是全院儿中最静的地方。

其实,这个故居就是个“闹中取静”的地方。

老舍故居简介老舍旧居即“丹柿小院”,在西城区小杨家胡同8号(原小羊圈胡同5号)。

老舍出生在小杨家胡同8号北房3间中东头的一间。

院子东西长,南北窄,基本保持原状。

老舍在《四世同堂》小说中曾描写过这一条胡同。

老舍(1899-1966),原名舒庆春,字舍予,北京人。

现代著名作家,曾任小学校长、中学教员、大学教授。

抗战期间,主持中华全国文艺界抗敌协会工作,为团结广大文艺工作者参加抗日宣传作出了积极的贡献。

解放后,任中国文联副主席、中国作家协会副主席、北京市文联主席等职务。

1951年12月被北京市人民政府授予“人民艺术家”的称号。

老舍一生创作了许多脍炙人口的文学作品,如《四世同堂》、《骆驼祥子》、《茶馆》、《龙须沟》等。

老舍故居资料老舍故居资料老舍先生为我们留下了许多脍炙人口的诗作,那么,大家是否知道这位著名的作家老舍先生的故居在哪里呢?北京故居位于北京市东城区灯市口西街丰富胡同19号,该故居是老舍解放后居住的地方,是老舍先生1950年由美国归国后,自己花钱购买的一个普通的四合小院。

老舍在此创作了《茶馆》等20余部剧作。

该故居1984年被北京市人民政府列为北京市第三批文物保护单位。

1998年老舍夫人回国捐献了部分老舍的字画、古董,同年有偿捐献了老舍故居予国家,第二年在国务院的批准下在故居的原址正式建成老舍纪念馆。

重庆故居位于重庆天生新村63号,1943年刚动完盲肠手术的老舍与一家人开始在此定居,老舍在此完成了《火葬》、《惶惑》和《饥荒》等长篇小说。

八年抗战老舍几乎全是在重庆的这所房子里。

2012年,该故居正式更名为“四世同堂纪念馆”,面向社会开放。

山东故居位于青岛市市南区黄县路12号,2010年改建为“骆驼祥子博物馆”,1936-1937年间,老舍在此居住,并在此完成了他“写作生涯的第一炮”——《骆驼祥子》。

伦敦故居位于英国伦敦市圣詹姆斯花园31号,老舍在英国担任讲师的1925—1928三年间在此居住,老舍在这里完成了长篇《老张的哲学》和《赵子曰》。

知识的扩展:老舍笔名的'含义“老舍”这一笔名,是他在1926年发表长篇小说《老张的哲学》时首次使用的。

在“舍予”前面添“老”字,而后面去掉“予”字,便成了现今人们熟知的“老舍”。

这个“老”并不表示年龄大,而是含有一贯、永远的意思,合起来就是一贯、永远“忘我”。

他用“老舍”这一笔名发表了大量文学作品,以至不少人只知道“老舍”而不知舒庆春是谁。

老舍的一生,总是在忘我地工作,他是文艺界当之无愧的“劳动模范”。

他自己说:“我终年是在拼命地写,发表也好,不发表也好,我要天天摸一摸笔。

”正国为如此,他勤奋笔耕,创作了《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》《龙须沟》等大量文学作品,赢得了“人民艺术家”的崇高赞誉。

北京鲁迅故居的导游词尊敬的各位游客朋友们,大家好!欢迎来到北京鲁迅故居,我将为大家带领参观鲁迅故居并介绍鲁迅先生的生平事迹。

鲁迅先生,原名周树人,是中国现代文学的奠基人之一,他的作品对中国影响深远。

鲁迅故居位于北京市东城区文慧园小区内,占地面积约4000平方米,建筑面积约1200平方米。

这座故居是鲁迅连续居住了十余年的地方,也是他一生的重要创作阶段所在。

一、故居的建筑风格鲁迅故居是一座具有明清之风格的传统四合院建筑,分为三进院落。

整个院落沿中轴线分布,主要建筑包括正房、配房、东西厢房等。

其中正房为主要活动场所,南面为客厅和书房,北面为卧室和起居室。

二、故居的陈设与布置故居内的陈设和布置基本保持了鲁迅居住时的原貌。

客厅的主要摆设有一张八仙桌,桌上堆放着堆满书籍的案头和熏香的瓷炉,给人一种静谧的感觉。

书房内保存着鲁迅的书桌、书柜、书籍和文房四宝等,墙上挂着许多历史照片和鲁迅的手稿。

三、故居的熟悉环境除了主建筑,鲁迅故居还有后花园和院内的果树、花草等,使整个院子显得非常宜人。

尤其是春天和夏天,花草繁茂,鲜花盛开,让人沉浸在自然的美景之中。

四、鲁迅先生的生平事迹鲁迅先生于1881年9月25日出生在浙江绍兴的一个农民家庭。

他从小勤奋好学,自幼酷爱文学,14岁时就开始写作。

后来,他在日本东京留学,先后就读于早稻田大学医学院和剑桥大学。

由于他对文学和社会问题的热情,他在留学期间投身于革命活动,为中国的社会变革做出了重要贡献。

回国后,鲁迅先生扎根北京,开始了自己的文学创作。

他的作品揭示了当时社会现实的丑恶和黑暗面,批判了封建迷信和压迫。

他的代表作有《狂人日记》、《阿Q正传》、《药》等,这些作品让广大读者深受触动,也影响了中国文学的发展。

五、鲁迅先生的影响鲁迅先生是中国现代文学的奠基人之一,他开创了现代白话文的写作风格,为中国文学史上的变革做出了巨大的贡献。

他的思想和作品对当时的社会产生了深远的影响,也激励了无数后来的作家和知识分子。

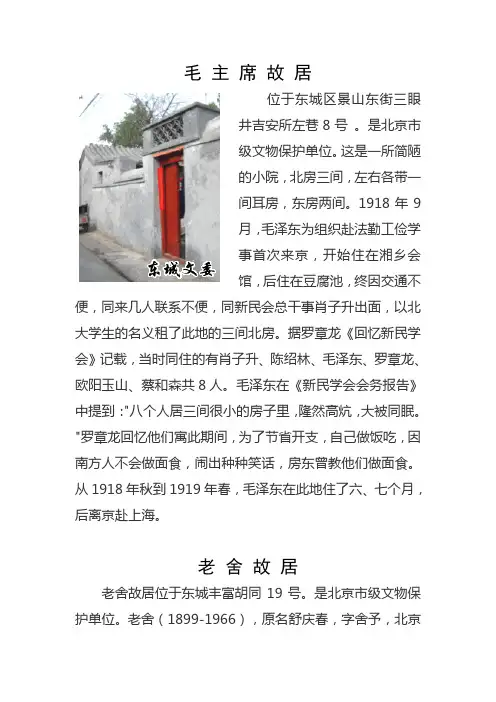

毛主席故居位于东城区景山东街三眼井吉安所左巷8号。

是北京市级文物保护单位。

这是一所简陋的小院,北房三间,左右各带一间耳房,东房两间。

1918年9月,毛泽东为组织赴法勤工俭学事首次来京,开始住在湘乡会馆,后住在豆腐池,终因交通不便,同来几人联系不便,同新民会总干事肖子升出面,以北大学生的名义租了此地的三间北房。

据罗章龙《回忆新民学会》记载,当时同住的有肖子升、陈绍林、毛泽东、罗章龙、欧阳玉山、蔡和森共8人。

毛泽东在《新民学会会务报告》中提到:"八个人居三间很小的房子里,隆然高炕,大被同眠。

"罗章龙回忆他们寓此期间,为了节省开支,自己做饭吃,因南方人不会做面食,闹出种种笑话,房东曾教他们做面食。

从1918年秋到1919年春,毛泽东在此地住了六、七个月,后离京赴上海。

老舍故居老舍故居位于东城丰富胡同19号。

是北京市级文物保护单位。

老舍(1899-1966),原名舒庆春,字舍予,北京人。

现代小说家、戏剧家。

1951年12月被北京市人民政府授予"人民艺术家"称号。

作品内容丰富,《四世同堂》、《龙须沟》等名篇家喻户晓,在文革中不堪凌辱,投湖自尽。

这里是老舍先生1949年从美国回国后买的一所小宅子,稍事修葺后,于1950年3月携全家迁入。

该院为北京旧式极普通小院,小门坐西朝东,门内一小院,只有两间南房。

其西有一狭长小院,北为一座三合院是故居的主要部分。

就在这里,老舍写了著名的《方珍珠》、《龙须沟》、《茶馆》等脍炙人口的名篇。

茅盾故居茅盾故居位于东城交道口后圆恩寺胡同13号。

是北京市级文物保护单位。

茅盾(1896-1981)原名沈德鸿,字雁冰,笔名茅盾。

浙江桐乡人。

我国现代进步文化先驱者之一,卓越的无产阶级文化战士,伟大的革命文学家。

从1916年从事文学活动以来,先后创作了《子夜》、《蚀》、《虹》、《春蚕》、《林家铺子》等大批杰出的文学作品,还撰写了大量文艺论著,翻译介绍了许多外国作品,在国内外享有很高声誉。

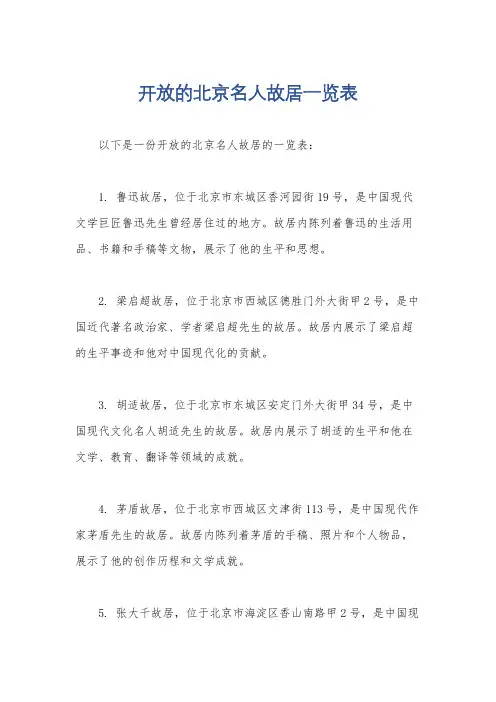

开放的北京名人故居一览表以下是一份开放的北京名人故居的一览表:

1. 鲁迅故居,位于北京市东城区香河园街19号,是中国现代文学巨匠鲁迅先生曾经居住过的地方。

故居内陈列着鲁迅的生活用品、书籍和手稿等文物,展示了他的生平和思想。

2. 梁启超故居,位于北京市西城区德胜门外大街甲2号,是中国近代著名政治家、学者梁启超先生的故居。

故居内展示了梁启超的生平事迹和他对中国现代化的贡献。

3. 胡适故居,位于北京市东城区安定门外大街甲34号,是中国现代文化名人胡适先生的故居。

故居内展示了胡适的生平和他在文学、教育、翻译等领域的成就。

4. 茅盾故居,位于北京市西城区文津街113号,是中国现代作家茅盾先生的故居。

故居内陈列着茅盾的手稿、照片和个人物品,展示了他的创作历程和文学成就。

5. 张大千故居,位于北京市海淀区香山南路甲2号,是中国现

代画坛泰斗张大千先生的故居。

故居内展示了张大千的艺术作品和

他的艺术成就。

6. 郭沫若故居,位于北京市西城区文津街118号,是中国现代

文学家、历史学家郭沫若先生的故居。

故居内展示了郭沫若的生平

事迹和他的文学、历史研究成果。

7. 丁玲故居,位于北京市西城区南菜园街3号,是中国现代女

作家丁玲的故居。

故居内展示了丁玲的文学作品、照片和个人物品,反映了她的文学风采和社会关怀。

以上是一些开放的北京名人故居的简要介绍,每个故居都有其

独特的历史和文化价值,值得一游。

请注意,具体的开放时间和参

观事宜可能会有所变动,请在参观前确认相关信息。

北京茅盾故居旅游景点介绍景点地址东城区交道口后圆恩寺胡同13号北京茅盾故居景点介绍北京东城后圆恩寺13号,是茅盾1974-1981年初逝世以前居住的地方。

经中央批准,现建为茅盾故居。

其起居室、工作室、会客室一切陈设全为旧物,保留原貌。

另于前院修建了塑像和展室,向公众开放。

茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,浙江桐乡人。

中国现代进步文化的先驱,伟大的革命文学家、卓越的无产阶级文化兵士。

1916年开始从事文学活动,1921年组织文学研究会,改革《小说月报》,对我国新文化运动产生了巨大影响。

1930年加入中国左翼作家联盟,和鲁迅一起团结广大进步作家,为反击国民dang的文化围剿,作出了卓越贡献。

他以本身的笔,鞭策抗战文艺的发展,有力地支持了人民解放战争。

1949年以来他长期担任文化部门的领导工作,为建设社会主义、促进中外文化交流与保卫世界和平,献出了全部心血。

茅盾一生,坚持真理和进步,追求共产主义。

他的作品始终鞭挞暗中、鼓舞人民,曾帮忙促进几代青年革命化,还将继续教育和鼓舞我们为伟大的社会主义事业奋斗。

北京茅盾故居美食烤鸭全聚德烤鸭,以其皮层香酥、肉质鲜嫩、色彩鲜亮、气味芳香的特色,蜚声中外,被列为首都特产之冠。

北京烤鸭全聚德烤鸭之所以成为北京烤鸭的精品代表,驰名中外,是因为它具有以下三个特点:首先是它具有优质的原料北京填鸭。

北京填鸭品种好,体形丰满,肌肉细嫩,有脂肪层。

早年全聚德专门有本身的鸭子房,从外面购进鸭雏后,本身喂养。

现在全聚德与京郊的鸭场签定购销协议,指导鸭场按全聚德的质量标准喂养,从而包管鸭子质量。

其次是它的加工设备先进,专门有本身的鸭坯生产线;烹饪队伍雄厚,技术精湛,老技师经验丰富,新厨师都经过严格培训考核。

最后是它的成品风味独特。

烤鸭外不雅饱满,颜色呈枣红色,光亮油润,皮层酥脆,外焦里嫩,滋味鲜美,香而不腻全鱼宴颐和园内偌大的昆明湖为餐厅提供了取之不尽的活鱼资源,这里的厨师们可以用鱼做出50多种风味不同的食品,冷、热、汤类样样俱全。

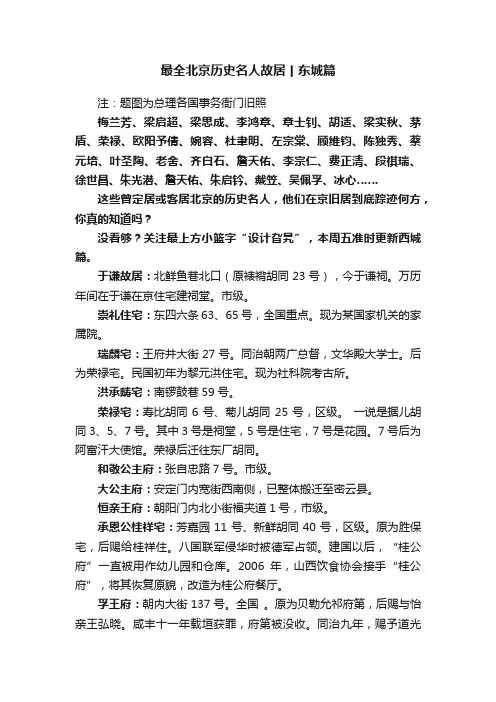

最全北京历史名人故居丨东城篇注:题图为总理各国事务衙门旧照梅兰芳、梁启超、梁思成、李鸿章、章士钊、胡适、梁实秋、茅盾、荣禄、欧阳予倩、婉容、杜聿明、左宗棠、顾维钧、陈独秀、蔡元培、叶圣陶、老舍、齐白石、詹天佑、李宗仁、费正清、段祺瑞、徐世昌、朱光潜、詹天佑、朱启钤、戴笠、吴佩孚、冰心……这些曾定居或客居北京的历史名人,他们在京旧居到底踪迹何方,你真的知道吗?没看够?关注最上方小篮字“设计旮旯”,本周五准时更新西城篇。

于谦故居:北鲜鱼巷北口(原裱褙胡同23号),今于谦祠。

万历年间在于谦在京住宅建祠堂。

市级。

崇礼住宅:东四六条63、65号,全国重点。

现为某国家机关的家属院。

瑞麟宅:王府井大街27号。

同治朝两广总督,文华殿大学士。

后为荣禄宅。

民国初年为黎元洪住宅。

现为社科院考古所。

洪承畴宅:南锣鼓巷59号。

荣禄宅:寿比胡同6号、菊儿胡同25号,区级。

一说是据儿胡同3、5、7号。

其中3号是祠堂,5号是住宅,7号是花园。

7号后为阿富汗大使馆。

荣禄后迁往东厂胡同。

和敬公主府:张自忠路7号。

市级。

大公主府:安定门内宽街西南侧,已整体搬迁至密云县。

恒亲王府:朝阳门内北小街福夹道1号,市级。

承恩公桂祥宅:芳嘉园11号、新鲜胡同40号,区级。

原为胜保宅,后赐给桂祥住。

八国联军侵华时被德军占领。

建国以后,“桂公府”一直被用作幼儿园和仓库。

2006年,山西饮食协会接手“桂公府”,将其恢复原貌,改造为桂公府餐厅。

孚王府:朝内大街137号。

全国。

原为贝勒允祁府第,后赐与怡亲王弘晓。

咸丰十一年载垣获罪,府第被没收。

同治九年,赐予道光帝九子孚郡王,成为孚王府。

民国时期,卖予杨宇霆。

此后曾经先后用作北平大学女子文理学院校舍,国民党励志社北平总部。

现为中国科学院自然科学史研究所、中国科学院传统工艺与文物科技研究中心、北京数字王府井科技有限公司、中国散文诗学会、世界图书出版公司、中国科学文化音像出版社等多家单位占用。

宁郡王府:北极阁三条71号,市级。

【高二作文】参观老舍故居有感说起北京的名人,最先想起的便是老舍先生了,为了更加了解老舍,这个暑假我便去了老舍的故居参观。

老舍的故居在北京市东城区丰富胡同19号,老舍的故居大门坐西朝东,进入二门,来到一个三合院,院子里有四棵大树耸立着。

这两棵柿子树和两颗梨树是老舍先生于1954年亲手所栽。

小院因此得名"丹柿小院"小院,加上北房三间和东西二房为纪念馆的主要部分。

东西二房为《老舍生平创作展览会》先生各个时期相同版本的作品云集其间,除了照片、手稿及生前的遗物等。

重现了先生一生的成就,展出分成"红旗之子、东方学院、山东岁月、八方来凤、美国之棋和丹柿小院"六个部分。

老舍从一个卑微家庭出身、世代文盲的贫穷孩子,到最后的授予“人民艺术家”美誉,写出《骆驼祥子》、《茶馆》、《龙须沟》、《四世同堂》等传世不巧作品,这让我十分的佩服。

老舍的作品我最熟识的当属《骆驼祥子》了。

《骆驼祥子》真实地描写了北京一个人力车夫的凄惨命运。

祥子源自农村,在他扎上偷来的洋车以后,立志卖一辆车自己扎,搞一个单一制的劳动者。

但经历了三起三落后他恐惧了沦为了一具行尸走肉。

在读《骆驼祥子》这部老舍笔下具备悲剧色彩的名著之后,我的第一感觉就是理想与现实的不能吻合。

祥子一生梦寐以求的洋车终在无数次巅簸曲折中打碎了,贫了。

的确,理想与现实的不能吻合催生了无数的惋惜。

有时候梦就是不可能将成真的,即使像是祥子那样不知疲倦地崇尚,梦想最终还是幻灭了。

老舍用这本书反应出来了当时社会不想好人存有解决之道的事实。

老舍利用一个一个的作品来讽刺、反应当时社会的现状。

去谱写当时社会的黑暗,所以我觉得老舍是伟大的。

正如他的自我写照:"我是文艺界的一名小卒,几十年来日日操练在桌与小凳之间,笔是枪,把热血洒在纸上。

"这次参观使我增进了对这位生在北京,短在北京的人民艺术家——老舍的介绍。

使我的心灵受了惊艳,老舍的一生就是了不起的,他的作品启迪着后人,更是通过写作,我感受到了自己生活的美好,非常感谢现在的了不起时代。

北京的历史名人与故居北京作为中国的首都,拥有丰富的历史资源,其中包括了许多著名的历史名人和他们的故居。

这些名人及其居所不仅见证了北京的历史发展,也展示了他们在各自领域的杰出贡献。

本文将介绍几位北京的历史名人以及他们的故居,以期带领读者一起领略北京的文化底蕴。

1. 魏晋名士王羲之与王羲之故居王羲之是中国历史上著名的书法家和文化名人,他在魏晋时期以其独特的书法风格和艺术创新而闻名于世。

他的故居位于北京市东城区,多年来一直吸引着众多书法爱好者和研究者前来参观。

故居内陈设着许多王羲之的书法作品和生活用品,展现了他的艺术才华和生活风貌。

通过参观王羲之故居,人们可以更好地了解这位书法大家的艺术成就和个人魅力。

2. 清朝画家石涛与石涛故居石涛是中国清朝时期著名的山水画家,他的作品以风景描绘细腻入微而闻名。

石涛的故居位于北京市西城区,是一座具有传统中国建筑风格的庭院。

故居内保留着许多石涛的画作和绘画工具,让人们能够更好地欣赏到这位画家的艺术造诣和创作风格。

石涛故居不仅是一个保存完好的历史场所,也是一个了解中国古代绘画艺术的珍贵窗口。

3. 文学家鲁迅与鲁迅故居鲁迅是中国现代文学的奠基人之一,他的文学作品具有深刻的社会批判意义。

鲁迅的故居位于北京市海淀区,是一座具有悠久历史的民居。

故居内设有鲁迅纪念馆,收藏有许多与鲁迅相关的文物和手迹。

通过参观鲁迅故居,人们可以更好地理解这位文学巨匠的创作背景和思想内涵,感受到他对中国文学发展的重要贡献。

4. 建筑师贝聿铭与鸟巢贝聿铭是中国当代著名的建筑师,他设计了许多标志性的建筑,其中包括了北京的鸟巢。

鸟巢作为北京奥运会主体育场,以其独特的结构和创意而成为世界瞩目的建筑奇迹。

它不仅成为了奥运会的象征,也代表了中国对于现代建筑艺术的突破和创新。

作为贝聿铭最重要的作品之一,鸟巢吸引着来自世界各地的游客前来参观,感受中国现代建筑的魅力。

综上所述,北京的历史名人与故居是北京独特的历史文化景观,通过对这些名人和他们的居所的认识与欣赏,我们可以更好地了解和传承北京的历史和文化。

北京十大名人故居介绍嘿,你知道不?咱北京那可是有好多牛哄哄的名人故居呢!有一回啊,我跟几个朋友瞎溜达,就溜达到了一处老胡同。

那胡同弯弯曲曲的,就像个迷宫似的。

我们正走着呢,忽然看见一个古色古香的大门。

嘿,凑近一看,牌子上写着“老舍故居”。

咱这几个好奇宝宝那肯定得进去瞅瞅啊。

一进院子,哇,那感觉就像穿越回了老北京。

院子里有棵大树,枝繁叶茂的,就像一把大伞。

旁边还有个小水池,里面的鱼儿游来游去,可自在了。

我们就像刘姥姥进大观园似的,这儿看看,那儿摸摸。

一个朋友说:“嘿,你说老舍当年就在这儿写文章啊?那得多有感觉啊!”另一个朋友接话道:“可不是嘛,这地儿多有文化气息啊。

”咱再说说宋庆龄故居。

那地方可美了,有个大花园,里面种满了各种各样的花。

那花五颜六色的,就像一幅绚丽的画卷。

我们去的时候,正好赶上花开得正艳的时候。

一个朋友忍不住感叹道:“哇,这也太漂亮了吧!宋庆龄当年肯定经常在这花园里散步。

”旁边有人打趣道:“那可不,人家那生活多惬意啊。

”还有梅兰芳故居。

一进去,就能感受到那种艺术的氛围。

墙上挂着梅兰芳的照片,那扮相,那神韵,简直绝了。

我们站在那照片前,都看呆了。

有人说:“这梅兰芳可真是个大师啊,你看这照片,多有气质。

”另一个人说:“是啊,人家那功夫可不是一天两天练成的。

”郭沫若故居也很有特色。

那房子古色古香的,里面摆着好多郭沫若的著作和文物。

我们看着那些东西,就好像能看到郭沫若当年在这里创作的情景。

一个朋友说:“哇,这郭沫若可真厉害,写了这么多好东西。

”另一个朋友说:“那是,人家那是大文豪啊。

”鲁迅故居也不能错过。

那地方虽然不大,但是很有味道。

院子里有两棵枣树,就像两个卫士似的。

我们看着那枣树,就想起了鲁迅的文章。

有人说:“嘿,这枣树可真有个性。

”另一个人说:“可不是嘛,就跟鲁迅的文章一样,有股子倔劲儿。

”茅盾故居也不错。

那房子很有气派,里面展示了茅盾的一生。

我们看着那些照片和文物,就好像看到了茅盾的奋斗历程。

北京的名人故居与纪念馆北京作为中国的首都,有着悠久的历史和丰富的文化遗产。

在这座古老而现代的城市中,有许多名人故居和纪念馆,记录着历史上各个时期的杰出人物和重要事件。

这些地方不仅展示了中国的历史和文化,也是人们了解和纪念这些名人的重要场所。

本文将介绍几个位于北京的名人故居和纪念馆,让我们一同探索其中的故事和魅力。

一、毛泽东纪念馆毛泽东纪念馆位于北京市东城区,是为了纪念中国共产党的主要创始人之一毛泽东而建立的。

这座纪念馆由毛泽东生前的住宅改建而成,展示了毛泽东的生平事迹和他对中国革命的巨大贡献。

在纪念馆中,游客可以参观毛泽东的办公室、客厅和卧室等空间,还可以了解他的远见和影响力。

二、宋庆龄故居宋庆龄故居位于北京市西城区,是中国近代史上杰出的女性、中国妇女解放运动的先驱宋庆龄的故居。

故居建于清代,保留了宋庆龄曾经居住和工作的场所。

在故居内,游客可以参观宋庆龄的书房、起居室和花园等,了解她的事迹和她对中国妇女权益和社会发展的贡献。

三、鲁迅博物馆鲁迅博物馆位于北京市中央区,是为了纪念伟大的现代作家鲁迅而建立的。

这座博物馆建于1950年,是中国最早的以个人命名的纪念馆之一。

在博物馆中,游客可以欣赏和了解鲁迅的文学成就和他对中国文化和社会的影响。

同时,博物馆还收藏了大量的鲁迅手迹、书籍和照片等珍贵文物,为游客展示了鲁迅的生平和思想。

四、慈悲庵慈悲庵位于北京市北部的香山脚下,是中国佛教的重要圣地之一。

这座庵院建于公元7世纪,是在唐朝时期建立的。

慈悲庵是中国佛教教宗观音菩萨的圣地,每年吸引着成千上万的信徒和游客前来朝拜和参观。

在庵院内,游客可以欣赏到古老而庄严的建筑风格,并感受到宁静和神圣的氛围。

五、李大钊纪念馆李大钊纪念馆位于北京市海淀区,是为了纪念中国共产党的重要创始人之一李大钊而设立的。

李大钊是中国现代思想文化史上杰出的政治家和教育家,他为中国共产党的诞生和发展做出了巨大贡献。

纪念馆通过展示李大钊的生平事迹和他的思想成就,向人们展示了他对中国革命和社会进步的重要意义。

北京主要名人故居北京的名人故居,主要集中在东城、西城和宣武三个城区。

这是因为当年北京的城圈儿不大,出了现在的二环路就算是城外了。

此外,老北京城的宅子有“东富西贵”、“北贫南贱”之分,东西城的房子院落普遍比南城北城好。

而清朝时期,汉人不能在内城定居,城南成了进京赶考的举子和文人墨客居住的场所,老北京的会馆绝大多数都集中在宣武区。

民国以来,当年住在豪宅大院的王爷和官宦的后代,纷纷卖房租房,以维持生计,所以,他们住过的宅子,成了名人或买或租的住所。

北京的名人故居主要分三类:一类是中国当代革命史上名人住过的宅院。

另一类是近代和当代的文化名人居住过,有的在此去世的房子。

第三类是历史上有名的人的宅子。

这个名儿就复杂点了,名人有好名儿也有坏名儿,但总归说他是名人,如李莲英、段祺瑞、张作霖等,用现在的“中性”词儿说,这些人都属“历史人物”,或者说是“历史名人”。

如李莲英虽然是形象并不好的太监,可是他在中国近代史上的作用却不能小视,所以他的名字妇孺皆知。

目前,北京的名人故居,被列入国家重点文物保护单位的有两处:宋庆龄故居,郭沫若故居。

被列为北京市文物保护单位的有11处:鲁迅故居、毛泽东故居、李大钊故居、孙中山先生逝世纪念地、朱彝尊故居(顺德会馆)、康有为故居、梅兰芳故居、程砚秋故居、齐白石故居、老舍故居、茅盾故居。

名人故居的确定说起来,名人故居真是比较复杂。

首先是有的名人不仅在一个地方住过,到底哪处应算故居,很难说。

如李大钊生前在北京居住过的地方有五处,鲁迅在北京住过的有四处,老舍在北京住过的有十处。

是不是凡是名人住过的地方都要算作故居呢?从目前确认为文物保护单位的名人故居来看,主要是以历史、文化、政治、住宅状况等因素来作依据的。

东城区东堂子胡同75号是蔡元培故居。

蔡元培1890年中进士,以后任南京临时政府教育总长。

蔡元培被人们称为“学界泰斗”,官职也不低,但他非常俭朴,在北京任职多年,竟没置房,一直是租房住。

他先后在西城、宣武、东城住过,仅惟独把东堂子胡同75号确定为他的故居,是因为他住在这个院时,恰值“五四”运动爆发。

梅兰芳故居介绍梅氏故居红星胡同属东城区建国门地区,是东单北大街路东从南往北数的第七条胡同。

胡同原来自西向东沟通东单北大街和朝阳门南小街,长700多米。

明代,称“吴良大人胡同”;清代,因胡同内有一座无量庵,遂称“无量大人胡同”;1965年整顿地名时改称“红星胡同”。

如今,胡同中段被堵,东西已不通行。

红星胡同61号,旧时的门牌为无量大人胡同24号,在胡同内中段路北,坐北朝南,现为中国摄影家协会所在地。

1958年9月,中国摄影学会(1979年更名为“中国摄影家协会”)由王府井大街12号迁入此院。

1987年春,中国摄影家协会拆除了院内原有建筑,建成南、北两座办公楼。

据房屋档案记载:无量大人胡同24号是一座有东跨院的三进宅院,坐北朝南,占地面积1496平方米,共有房屋96.5间,包括一座三层中式楼房;院落之间靠过厅和游廊相连,街门为三步台阶的广亮大门,建在红星胡同北侧,后门开在遂安伯胡同(已并入金宝街)南侧。

1920年,梅兰芳将此宅买下,住到1932年迁居上海之时;1943年,梅兰芳迫于生计将此宅卖出。

梅兰芳在无量大人胡同24号居住之时已是享誉中外的著名京剧表演艺术家了。

他在这座宅院里接待过诸如印度大诗人泰戈尔、美国好莱坞影帝范朋克、意大利女歌唱家嘉丽—古契、日本著名歌舞伎表演艺术家守田勘弥以及当时的瑞典王储古斯塔夫六世夫妇、美国总统威尔逊的夫人等众多国际上的名流……梅兰芳的儿媳屠珍在《京城艺术沙龙——无量大人胡同24号》一文中写道:“无量大人胡同内梅先生的客厅缀玉轩成为人文荟萃的地方,真可说是京城一处‘艺术沙龙’。

梅先生的文学修养和历史知识,就是在众多友人谈文论艺,臧否人物,上下古今,无所不及的氛围中,得到了熏陶和提高。

”也是在无量大人胡同24号居住期间,梅兰芳西装革履、衣冠楚楚地叩开了音乐家刘天华的家门。

梅兰芳拜访刘天华的目的是请刘天华用五线谱记录自己的演唱,用句眼下时髦的话讲,就是让中国戏剧的曲谱与国际接轨。

北京金鱼胡同是一条位于北京市东城区的胡同,因为曾经住有许多名人而闻名于世。

作为北京的历史文化名胜,金鱼胡同承载着丰富的历史故事和文化内涵。

在这篇文章中,我将为您介绍一些与北京金鱼胡同相关的名人故事,带您一起走进这条独具魅力的胡同,感受历史的沉淀与魅力。

1. 爱新觉罗溥仪金鱼胡同的最知名的名人之一就是清朝的最后一位皇帝——溥仪。

在金鱼胡同15号,有着溥仪的故居——国子监。

国子监是清朝时期的全国最高学府,也是溥仪少年时接受教育的地方。

溥仪在这里度过了他的少年岁月,对于我国的历史文化有着深刻的情感和体会。

在国子监内,溥仪书房、太后的寝宫、内务府、匾额等等,都是非常具有历史价值的文物。

这些遗迹,见证了溥仪的成长历程,也见证了我国的历史变迁。

2. 鲁迅金鱼胡同的另一位名人是我国近现代文学巨匠鲁迅。

在金鱼胡同17号,有着鲁迅曾经的故居。

鲁迅先生是我国现代文学的奠基人之一,他的文学作品对于我国的文学和思想界产生了深远的影响。

金鱼胡同17号的鲁迅故居,是鲁迅先生在北京的重要生活场所。

故居内陈列着鲁迅生前的生活用品、书籍、桌椅等物品,使人感受到了鲁迅当年的生活状态。

在这里,您可以深入了解鲁迅先生的生平和思想,感受他对我国文学和社会的影响力。

3.除了溥仪和鲁迅,金鱼胡同还有一位重要的名人——。

是我国近代著名的思想家、教育家和政治家,对我国的思想解放和社会进步产生了深远的影响。

在金鱼胡同21号,有着的故居。

故居是一座典型的北京四合院,保存完好,气派非凡。

在这里,您可以领略到传统的北京四合院建筑风格,感受的家庭生活氛围,了解他在这里对我国现代化进程所作出的不懈努力。

以上是北京金鱼胡同相关的名人故事简介,这些名人都对我国的文化和历史产生了深远的影响,他们的事迹和生平更是值得我们去深入探究和了解。

胡同是承载着历史和文化的载体,而金鱼胡同更是我国历史文化的重要见证。

走进金鱼胡同,我们不仅能够感受到浓厚的历史氛围,更能够领略到我国传统文化的魅力所在。

北京名人故居的现状及开发策略纵观来说,各地都有代表当地文化的民居,如同陕西的窑洞,山西的大院,江南的水乡,傣族的竹楼,最广泛的莫过于名人故居文化,在历史的每一个角落,都回烙下深刻的人文情怀,而最具代表性的当属于北京的名人故居,因为它同首都一样在近现代舞台上浓墨重彩。

下面就北京名人故居的的由来、现状、开发意义、开发策略进行探讨。

一、北京名人故居的由来北京名人故居的基本格局是四合院,而四合院与胡同是不可分割的有机体,通过胡同四合院的发展历程我们可以大体了解故居的基本由来。

(一)、胡同北京的胡同在解放前约有3000条,其中带“井”字的有87条,约占总数的2.9‰,比重很大。

(数据引自《胡同及其他》第2页)比如王府井大街,井儿胡同等,这反映了胡同与水井之间的某种关系。

事实上,今日北京昔日是元大都时,蒙汉人民杂居共处,汉语胡同发音就近似于蒙古语水井发音,表明胡同就是水井的意思,最初胡同就是人们赖以生存的通往水井的交通小巷,也就是普通民居前面的街道,这种特性一直延续的现在,除了名字有井之外,胡同至今为止一直多为小巷、小街道,所以胡同本身的出现与民居是分不开的,而北京的民居形式基本上都是四合院。

(二)、四合院1、四合院的基本格局北京的胡同多是东西走向,这是受四合院的朝向影响,因为四合院受中国传统文化影响,院落的朝向效仿统治阶级坐北朝南,因为南为天,以现崇天礼敬,这样院落前面的街道就是东西向。

四合院顾名思义就是四面合围具有一定空间的院落,标准四合院正北方一般为主房称堂屋,长辈居住,东西两侧为厢房,晚辈居住,南边多为客厅书房或下人住房,再南侧是围墙,东南角开大门,这种格局非常符合国人传统观念,长幼尊卑井然有序。

当然四合院依据身份也有等级之分,这种等级能够折射当时北京名人的生活状况。

2、四合院与名人故居当四合院符合传统文化,成为居住主流时,民众就选择四合院居住,名人也不例外。

北京自元朝开始作为国都,历经元、明、清三代,元代都城在北海,明清就是现在的故宫,京都内城周边多是王府,内城外边散落民居,所以很多名人故居的四合院- 1 -等级直接与所处位置有关,比如什刹海离北海故宫很近,周边的宋庆龄故居、郭沫若故居就是王府。

毛主席故居

位于东城区景山东街三眼

井吉安所左巷8号。

是北京市

级文物保护单位。

这是一所简

陋的小院,北房三间,左右各

带一间耳房,东房两间。

1918

年9月,毛泽东为组织赴法勤

工俭学事首次来京,开始住在

湘乡会馆,后住在豆腐池,终因交通不便,同来几人联系不便,同新民会总干事肖子升出面,以北大学生的名义租了此地的三间北房。

据罗章龙《回忆新民学会》记载,当时同住的有肖子升、陈绍林、毛泽东、罗章龙、欧阳玉山、蔡和森共8人。

毛泽东在《新民学会会务报告》中提到:"八个人居三间很小的房子里,隆然高炕,大被同眠。

"罗章龙回忆他们寓此期间,为了节省开支,自己做饭吃,因南方人不会做面食,闹出种种笑话,房东曾教他们做面食。

从1918年秋到1919年春,毛泽东在此地住了六、七个月,后离京赴上海。

老舍故居

老舍故居位于东城丰富胡同19号。

是北京市级文物保护单位。

老舍(1899-1966),原名舒庆春,字舍予,北京人。

现代小说家、戏剧家。

1951年12月被北京市人民政府授予"人民艺术家"称号。

作品

内容丰富,《四世同堂》、《龙

须沟》等名篇家喻户晓,在文

革中不堪凌辱,投湖自尽。

这

里是老舍先生1949年从美国

回国后买的一所小宅子,稍事

修葺后,于1950年3月携全家迁入。

该院为北京旧式极普通小院,小门坐西朝东,门内一小院,只有两间南房。

其西有一狭长小院,北为一座三合院是故居的主要部分。

就在这里,老舍写了著名的《方珍珠》、《龙须沟》、《茶馆》等脍炙人口的名篇。

茅盾故居

茅盾故居位于东城交

道口后圆恩寺胡同13号。

是北京市级文物保护单位。

茅盾(1896-1981)原名沈

德鸿,字雁冰,笔名茅盾。

浙江桐乡人。

我国现代进步文化先驱者之一,卓越的无产阶级文化战士,伟大的革命文学家。

从1916年从事文学活动以来,先后创作了《子夜》、《蚀》、《虹》、《春蚕》、《林家铺子》等大批杰出的文学作品,还撰写了大量文艺论著,翻译介绍了许多外国作品,在国内外享有很高声誉。

茅盾自1974年12月搬到这里居

住,直到1981年3月27日

在北京病逝。

在这座极普通

的两进四合小院里,由20

余间阴阳合瓦的鞍子脊平房

组成。

前院开了两个陈列室,后院室内完全按茅盾生前样子陈列,室内东侧临窗工作台上的日历是他病重前一天亲手所翻的最后一页---1981年2月9日。

茅盾逝世后,将25万元稿费捐作设立"茅盾文学奖"的奖金,用于繁荣祖国长篇小说的创作。

此地被辟为"茅盾故居"。

孙中山逝世纪念地

孙中山逝世纪念地位于东城地安门东大街23号。

是北京市级文物保护单位。

孙中山(1866-1925)名文,字德明,后改号逸仙,是伟大的民主革命先行者和领袖。

1924年12月31日,孙中山扶病抵京,临时寓居于此,当时这里

是民国时外交总长顾

维钧私邸。

该宅为三

进院落,房屋为硬山

合瓦清水脊顶,四周

绕以回廊,西北部为

花园。

孙中山当时住在西院第二进北房内,病发经诊断为肝癌后期时,又移回此宅,2月24日在此口授遗嘱及致苏联遗书,3月12日于此逝世。

其治丧委员会在其居室外挂"孙中山先生逝世纪念室"匾。

西墙上悬挂着著名的总理遗嘱。

陈独秀旧居

东城区北池子大街箭杆胡同20号(旧门牌9号)的院落,为陈独秀旧居。

陈独秀(1880─1942),中国共产党创始人之一。

字仲甫,安徽怀宁人,早年留学日本,1915年9月起主编《青年》杂志(后改为

《新青年》,)提倡民主和科学。

1917年专任北京大学文科学长,

1918年底和李大钊创办《每周评

论》,倡导新文化,是"五四"新文化

运动主要领导人之一。

"五四"运动

后,接受和宣传马克思主义。

1920年发起组织中国共产党上海发起组,1921年在中共"一大"上当选为中央局书记。

直到1927年,历胜地中共最高领导。

后因在大革命后期犯了右倾投降主义错误,在1927年党的"八七会议"上被撤销总书记职务。

其后对革命前途悲观失望,并在党内成立小组织,进行反党活动,1929年11月被开除出党。

1932年9月被国民政府逮捕,1937年出狱,1942年病故于四川江津。

旧居大门北向,有台阶两步,门为只占半间房的小型如意门,合瓦清水脊,上有门簪两个,刻有"吉祥"二字,青石门礅两个,上雕石狮;院内有北房三间,硬山合瓦清水脊,其东侧有耳房一间半(另半间辟为街门),南房四间,均为合瓦过垄脊。

该院原有东房二间,但在盖民政部大楼时被拆,现只剩门窗立面做为院墙。

1917年陈独秀由上海赴北京大学任教时就居住在这里,《新青年》编辑部也随之迁于此。

1919年6月11日,陈独秀因散发《北京市民宣言》被北洋政府逮捕,在李大钊等社会贤达极力营救之下,陈于当年9月16日被释放,后于1920年1月离京返沪。

2001年3月,该院被定为市级文物保护单位。

田汉故居

田汉故居位于东四北大街细

管胡同9号。

是东城区文物保

护单位。

田汉,原名田寿昌,

戏剧家。

曾与聂耳合作《义勇

军进行曲》。

该院为两进四合

院。

外院大门一间,倒座6

间,东西厢房3间,过厅7间;里院正房3间,前带走廊,左右各带1间耳房,东西厢各3间,均为合瓦硬山顶。

里院不大,院内种了些树木花草,其中一棵梨树是田汉亲手种植的。

田汉在这里改编了京剧《白蛇传》、《谢瑶环》。

创作了历史剧《关汉卿》。

梁启超故居

梁启超故居位于东城区

北新桥南北沟沿胡同23

号。

是东城区文物保护单

位。

该宅座西朝东,大门内

有影壁。

为三进四合院。

西部为花园,宅内垂花门、正房及花厅等建筑均坐北朝南。

院内各屋之间,均有走廊相通。

西部花园内,还有部分山

石、土山及一歇山筒瓦顶花厅。

整个房屋被高大的院墙围起,为民国初期建筑。

欧阳予倩故居

欧阳予倩故居位于张自忠路5号。

是东城区文物保护单位。

欧阳予倩,戏剧艺术家。

剧作家曹禺,曲作家光未然

等都曾居住此院。

院内建筑

为中西合壁式。

庭院很大,

前边及东西两边都为民国时

期的建筑,院中间为一座西

式房屋,最北一排13间平

房,就是欧阳予倩的住所。

其在此期间,郭沫若、田汉、老舍、曹禺等戏剧文化名人经常在这里聚会,国际友人也常来这里。

欧阳予倩在此领导编写《唐代舞蹈》、《全唐诗中的乐舞资料》、话剧《黑奴记》、歌舞剧《和平鸽》等。

杨昌济故居

杨昌济故居位于鼓楼后

豆腐池胡同15号。

是东城区

文物保护单位。

该院共有两

进院,坐北朝南。

大门开在东南角,院子全长30余米,宽12米。

有南北房3间。

南北房之间有一隔断墙,中开四扇屏门,靠东墙有一株枣树。

后院有北房4间,房屋形式皆为硬山合瓦屋顶。

1918年6月,杨昌济(怀忠)被聘为北大教授,全家从湖南迁京,寓此。

院门上挂有"板仓杨寓"的铜牌。

里院北房住家属,外院北房,东为杨先生自己住,西为女儿杨开慧的住房。

南房为两明一暗,西侧2间为会客室。

1918年8月,毛泽东来京,和蔡和森曾同住在南房靠院门的单间里。

蔡元培故居

蔡元培故居位于东堂子胡同75号。

是东城区文物保护单位。

此宅是蔡元培先生在京时的住所。

1915年5月3日,

传来国务院令代表在巴黎

和约上签字的消息,当

晚,蔡元培在此处召集北

大部分学生代表到家,告

知此消息,代表们连夜商议,第二天就爆发了"五四"运动。

该院原有东、西各三进的院落,原大门在中间,倒座5间,蔡元培寓此时,将倒座房做为客厅。

二进院北房3间,前有走廊,左右各带一间耳

房。

东西厢房各3间,南房4间。

第三进院北房5间,带走廊。