我国儿科门诊抗生素的使用-王楚宁

- 格式:pptx

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:12

儿科常用药物的使用

一、抗生素类

1、青霉素类

青霉素类,是一类抗菌药物,可以有效抑制细菌的生长,能有效抑制多种细菌,具有较强的抗感染能力,是治疗小儿感染的常用药物,包括氨基酚羟青霉素、头孢菌素及其他衍生物等。

应用:用于治疗肺炎、肠炎、咽炎、膀胱炎、中耳炎、腮腺炎、咽喉炎等细菌感染,也可用于急性炎症和慢性炎症治疗。

注意事项:治疗前应严格遵医嘱确定相应疾病的病原,以防青霉素的过量使用。

2、头孢类

头孢类药物具有较强的细菌抑制和杀灭作用,可以杀死许多细菌,包括链球菌、支原体等,血清抗体水平低,可以有效抑制细菌的生长,常用的头孢菌素类药物有头孢硫脒、头孢曲松、头孢氨苄、头孢噻肟等。

应用:一般用于治疗小儿的呼吸道等感染性疾病,如肺炎、肺结核、中耳炎、咽喉炎等,也可用于治疗小儿慢性支气管炎。

注意事项:治疗前应确定感染病原,以防头孢类药物的不恰当使用。

3、磷酸氯喹类

磷酸氯喹类抗生素是一类新型抗生素,能有效抑制细菌多糖的合成,促使细菌凋亡,是当今小儿感染治疗常用的药物。

儿科临床抗生素的使用抗生素是一类能够杀灭或抑制细菌生长的药物,是临床上常用的药物之一、对于儿科临床来说,抗生素的使用是必不可少的,可以有效地治疗各种细菌感染疾病。

但是,儿科临床抗生素的使用也存在一些限制和风险,需要严格掌握适应症和使用原则。

首先,儿科临床抗生素的使用必须有明确的适应症。

只有确诊为细菌感染的疾病,或伴随细菌感染的疾病才能使用抗生素。

一般而言,常见的适应症包括细菌性肺炎、中耳炎、尿路感染、皮肤软组织感染等。

对于病原学检查结果阳性的患儿,应根据药敏试验结果选择敏感的抗生素进行治疗。

其次,儿科临床抗生素应根据患儿年龄、体重和肾功能等因素合理选择和调整剂量。

儿童的代谢和排泄功能相对成年人较差,抗生素的剂量和给药频率应根据年龄和体重进行调整,以避免剂量不足或过量的药物浓度。

此外,需要注意一些特殊人群(如早产儿、新生儿等)的药物代谢特点,选择适合的抗生素。

另外,抗生素的使用必须正确掌握给药途径和给药时间。

儿科临床常见的给药途径包括口服、静脉输液和肌肉注射等。

在选择给药途径时,应根据患儿的具体情况选择最合理的途径。

同时,给药时间也需要掌握得当,以保证药物的血药浓度达到治疗效果需要的水平。

此外,需要注意抗生素的使用时间和疗程。

抗生素的疗程应足够长,通常为7-14天。

过短的疗程会导致细菌未完全清除,容易复发;过长的疗程则增加了细菌耐药的风险。

因此,在使用抗生素时,应根据疾病类型和患儿具体情况合理决定使用时间和疗程。

最后,对于一些常见的儿科感染疾病,如上呼吸道感染、喉炎等,应避免过度使用抗生素。

这些疾病大多由病毒引起,对抗生素无效,过度使用抗生素不仅没有治疗效果,还容易导致细菌耐药问题。

总之,儿科临床抗生素的使用必须严格掌握适应症和使用原则,以避免不必要的使用和滥用,减少细菌耐药的风险。

在使用抗生素时,医生应根据患儿的具体情况选择合适的抗生素,并根据药物的剂量、给药途径和时间等因素进行合理调整,避免不良反应的发生。

儿科抗生素的临床合理应用【摘要】论述儿科范围内抗生素在上呼吸道感染、婴幼儿感染性腹泻、支气管肺炎中的合理应用,以提高临床治愈率,减少药物副作用给儿科患者带来的损害。

【关键词】儿科抗生素应用抗菌药物应用有其适应证,对不明原因的发烧,无细菌感染征象不宜应用。

抗菌药物适用于各类细菌感染、严峻烧伤、复合外伤;有流行性脑脊髓膜炎、百日咳紧密接触史的易感儿、风湿热;婴儿室为避免金黄色葡萄球菌和大肠杆菌流行预防用药。

原则上按照分离取得的病原菌,参照药敏实验选用抗菌药。

1 上呼吸道感染儿科门诊患儿多为上呼吸道感染,其中,80%以上为病毒所致[1]。

抗生素的利用不能改变伤风的病程和预后,不该该用来预防伤风时并发的细菌感染[2]。

如怀疑有链球菌、肺炎球菌或流感杆菌感染,可用磺胺甲口恶唑,扁桃体有渗出物时可用青霉素。

2 婴幼儿感染性腹泻约有63%为轮状病毒和产毒肠杆菌感染,利用抗生素不能缩短病程,减轻腹泻症状,反而致使耐药菌株和二重感染的发生[3]。

化验大便常规及临床诊断对用药尤其重要。

3 支气管肺炎支气管肺炎是小儿常见肺炎,病原主如果细菌或病毒。

大多数重症肺炎系由细菌感染引发,或在病毒感染后继发细菌感染,临床应用抗菌药物医治支气管肺炎是重要的控制炎症方式。

凭经验选用抗菌药物仍然是大多数医院临床最初和通行的医治模式。

绝大多数肺炎链球菌对青霉素仍敏感,轻度肺炎一般先用青霉素,对青霉素过敏者改用红霉素,也可选用第一代或第二代头孢菌素。

估量一种抗菌药物难于控制病情时,可联合应用抗菌药物,正确选择,可取得协同或累加的疗效,不然有发生拮抗的可能。

联合用药适用于严峻的医院内感染肺炎,疑有混合感染或考虑为金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌感染者。

新的高效广谱的第三代头孢菌素或耐酶的其他β-内酰胺类抗菌药物被提倡单独用于医治革兰阴性杆菌感染。

目前,用药提倡两阶段序贯疗法[4],即静脉给药3~5天后,原药改成肌注或口服用药至临床症状消失后3天或体温正常后5~7天。

首都医科大学附属北京儿童医院刘小荣写在课前的话每一个医生都应该能够合理使用抗生素。

抗生素的临床药理是人体、药物和病原菌三者之间相互作用的结果。

不同部位的感染,常见的致病菌不一样,院内与院外的致病菌耐药率均不一样,加之疾病的严重程度和合并症都会影响经验性治疗时抗生素的选择。

一、抗菌药物临床应用指导原则目前病原菌对抗菌药物的耐药已成为全球性的严重问题。

不合理使用抗生素出现了耐药菌株,而且耐药水平也越来越高。

合理使用抗生素应该根据不同的宿主和病情的严重程度,既往使用抗菌药物史,并且要结合季节、地域等因素,考虑病原体和耐药趋势,作出最佳的选择。

为了规范治疗,减少细菌耐药和治疗费用,中华人民共和国卫生部于 2004 年 10 月出台了抗菌药物临床应用指导原则。

合理使用抗生素必须掌握抗生素的药代动力学,药效学特征和不良反应。

掌握细菌耐药的流行病学,掌握不同感染的病原学,这样能够更好地来制订治疗方案,来选择不同的药品、不同的剂量、给药的途径、给药的频率,以及决定是否联合用药。

抗菌药物临床运用指南,对儿科临床应用抗菌药物进行了分级管理制度,非限制性使用药物是指经临床长期应用证明安全有效,对细菌耐药影响较小,价格相对较低的抗菌药物。

限制级使用抗生素是指与非限制级使用抗生素相比较,这类抗菌药物在疗效、安全性、对细菌耐药性的影响、药品价格方面,处在局限性,不宜作为非限制性药物使用。

特殊使用的抗生素是指不良反应明显,不宜随意使用,或临床需要加以保护,以免细菌过快产生耐药,而导致严重后果的抗菌药物,而且这类药物价格昂贵。

青霉素类抗生素的使用原则有哪些?二、抗菌药物使用原则(一)青霉素类青霉素类药物主要用于针对革兰氏阳性球菌,如链球菌。

对于革兰氏阴性的脑膜炎敏感,对于厌氧的消化链球菌、产气荚膜杆菌、破伤风杆菌也非常敏感。

但是由于青霉素对β- 内酰胺酶不稳定,葡萄球菌的产酶率很高,因此现在青霉素已经不再适用于葡萄球菌感染。

青霉素主要用于链球菌引起的感染。

抗生素在儿科临床的合理使用抗生素是一类药物,用于治疗细菌感染病。

在儿科临床中,合理使用抗生素非常重要,因为儿童对药物的反应和药物的不良反应可能不同于成人。

首先,合理使用抗生素意味着确保使用该药物的必要性。

因为抗生素应用不当会导致抗生素耐药性的发展,即细菌对抗生素产生耐受力,使得治疗变得困难。

因此,儿科医生在使用抗生素前应根据患儿的症状和病因进行严格的判断,确定是否真正需要抗生素治疗。

其次,合理使用抗生素意味着选择合适的抗生素。

不同类型的细菌对抗生素的敏感性不同,因此,儿科医生在根据患儿的病情判断需要使用抗生素时,应根据细菌培养和药敏试验结果选择最适合的抗生素。

此外,应尽量选择狭谱抗生素,即对其中一种或几种特定细菌敏感的抗生素,以减少对正常微生物群的影响。

另外,合理使用抗生素还意味着正确控制用药的时间和剂量。

通常来说,抗生素治疗应持续足够长的时间,以确保细菌被完全清除。

如果药物过早停止使用,细菌可能会重新繁殖,导致感染再次发作。

此外,剂量也应根据儿童的体重和年龄进行调整,以确保药物在体内的浓度达到有效水平。

此外,儿科临床中还需要注意防止抗生素的滥用。

抗生素只对细菌感染有效,对病毒感染无效,因此,医生应准确判断病因,并避免在病毒性感染时滥用抗生素。

此外,儿童经常接触到不同的药物,应注意避免多药相互作用。

因此,医生应详细了解患儿的用药情况,以避免不必要的风险。

最后,合理使用抗生素也需要与患儿的家庭充分沟通。

家长应了解抗生素的作用和副作用,知道该药物仅适用于治疗细菌感染,而非病毒感染。

他们还应该了解正确的用药剂量和使用的持续时间,以确保抗生素的有效性和安全性。

总之,在儿科临床中合理使用抗生素是非常重要的。

医生应根据患儿的情况,选择适当的抗生素,并正确控制用药时间、剂量和持续时间。

此外,医生还应与患儿的家庭进行沟通,确保他们了解正确的用药方式和副作用。

只有合理使用抗生素,才能有效治疗儿童感染病,并减少抗生素耐药性的发展。

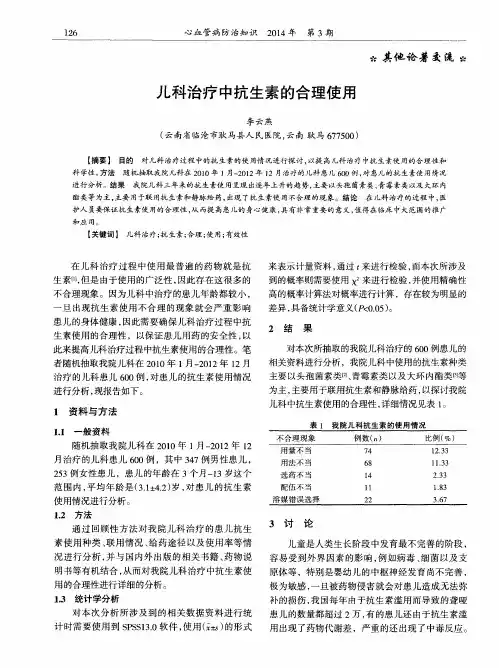

儿科治疗中抗生素的合理使用情况分析摘要:目的:探讨儿科治疗中抗生素的合理使用情况,使儿科在治疗期间能够科学、合理的使用抗生素。

方法:研究对象选取2015年8月~2017年5月我院儿科接收治疗的500例患儿,分析我院儿科治疗期间抗生素使用的合理性。

结果:分析我院儿科治疗中的500例患儿资料,其中主要以青霉素类、头孢素类以及大环内酯类为首位。

通过联合抗生素以及静脉给药,发生了抗生素应用不合理问题。

结论:儿科在治疗期间要合理使用抗生素,并根据儿科要求的抗生素使用量,尽最大能力降低药物对患儿造成的影响,促进抗生素在使用期间能够合理、有效的使用,临床上值得进一步推广使用。

关键词:儿科;抗生素;合理使用在儿科抗生素是最常用的药物,但因抗生素使用较为普遍,在服用期间往往存在许多不合理的形式。

主要因儿科的患者年龄较小,如抗生素不合理使用则会对身体造成一定的影响,所以要保证儿科在治疗期间能够合理使用抗生素,保障在服用药物期间的安全,从而促进儿科在治疗期间合理应用抗生素。

本文主要采用2015年8月~2017年5月我院儿科接收治疗的500例患儿,分析我院儿科治疗期间抗生素使用的合理性,报道如下。

1资料与方法1.1一般资料研究对象选取2015年8月~2017年5月我院儿科接收治疗的500例患儿,男性286例,女性214例,患儿年龄2个月~12岁,平均年龄(3.0±4.1)岁,针对使用抗生素情况进行回顾性分析。

1.2方法临床医生是否合理使用了抗生素,用以下指标进行判断:规定日剂量以及药物利用指数。

其中,药品规定的日剂量依据第15版《新编药物学》、2010年版《中国药典》及相关药品的说明书进行确定,常见的适应症用量作为标准。

用药总量/规定日剂量=用药频度;用药频度/总用药天数=药物利用指数;当药物利用指数在1之上时代表不合理用药,当药物利用指数在1之下(包括等于1)时代表合理用药。

1.3统计学方法数据均采用版本为20.0的SPSS统计学软件包进行处理,以均数±标准差(x±s)对资料进行计量,采用t检验,运用X2检验对资料进行计数,P<0.05,表明差异存在统计学意义。

儿科临床中抗生素的应用一、抗生素的滥用首先与患者家属有直接关系。

很多患者家属认为抗生素就是消炎药,当患者扁桃体和咽喉等部位出现炎症的时候,出于爱子心切,盲目要求医生开消炎药,认为好得快。

其次,临床医生对抗生素和抗菌谱掌握不准确或者了解有限,也是抗生素滥用的原因之一。

部分临床医生认为抗生素越贵越能有很好的抗菌消炎作用,可以有效地控制感染。

最后,医疗机构缺乏细菌耐药性的准确监测,对细菌耐药的发展和变化缺乏相应的探索和研究。

二、抗生素合理使用的原则临床医生要全面详细和了解患儿的情况,做好临床诊断和病原学诊断,以及了解抗生素的抗菌作用,严格掌握适应症,根据临床诊断选择最有效的药物。

临床医生使用抗生素的时候,需要对抗生素的计量和用药疗程做出准确判断,并详细的给出用药方法,确保药效准确,治疗迅速,避免细菌产生耐药性,导致患儿疾病复发。

对于患儿出现的病毒性感染,临床医生不宜在治疗中使用抗生素。

对于患儿因不明病原菌引起的发热症状,临床医生要依据经验用药,待查明后,及时调整为有效地抗生素治疗。

临床医生要依照抗生素的临床药动学性给患儿制定给药方案,并保持抗生素在患儿体内的浓度,以便更好的发挥抗生素的杀菌作用。

对于新生儿和危重患儿,临床医生在给药途径上也要充分的结合实际情况,尽量选择静脉给药,如患儿是肠道感染,则要口服在肠道内不易吸收的抗生素。

临床医生要注意患儿的个体差异,结合抗生素在患儿体内的吸收、代谢、排泄和半衰期等状态,科学、合理的使用抗生素,做到因人用药。

临床医生还要避免抗生素的不良反应。

临床医生在对患儿应用抗生素的过程中,要防止患儿出现严重的过敏反应、毒性反应和二重感染情况。

如患儿出现神经系统毒性反应、造血系统毒性反应、肝肾毒性反应和胃肠道反应等。

临床医生要注重抗生素的联合用药。

对于患儿出现的病因不明而有危机生命的严重感染或者混合感染,并且一种药物不能控制的时候,临床医生可以考虑联合用药。

如葡萄球菌感染、败血症等严重感染,临床医生可以以红霉素或者头孢菌素为基础,联合使用其它抗生素;对变形杆菌感染,临床医生可以以卡那霉素或者庆大霉素为基础,联合使用氨苄西林等。

小儿合理使用抗生素作者:周华平来源:《健康必读·下旬刊》2012年第10期【中图分类号】R472 【文献标识码】C 【文章编号】1672-3783(2012)10-0412-01抗生素的不合理使用已广泛受到社会的关注,卫生部于2011年9月实行了抗生素的分级管理。

原因:①在我国现在独生子女越来越多,往往在医生诊治过程中患儿的家长主动要求医生使用抗生素及输液。

②在现有医疗体制下,药品收入是医院重要收入来源,而抗生素又在药品收入中占比最大(本院约46.8%),医院为了追求经济效益而不合理使用抗生素。

现状:以本院为例,儿科门诊98%诊断为感冒的患儿应用抗生素,以青霉素类、头孢菌素类和大环内酯类为主。

而有的医院呼吸系统疾病的抗菌药物使用率甚至是100%,病原学检查仅4.9%~15.58%。

临床抗生素使用及认识误区误区1:抗生素=消炎药;误区2:抗生素可预防感染;误区3:广谱抗生素优于窄谱抗生素;误区4:新的抗生素比老的好,贵的抗生素比便宜的好;误区5:使用抗生素的种类越多,越能有效地控制感染;误区6:感冒就用抗生素;误区7:发烧就用抗生素;误区8:频繁更换抗生素;误区9:一旦有效就停药。

合理使用抗生素的原则首先要在全面了解小儿整体健康水平及药物治疗史的基础上对症下药,其次要严格地遵循个体化原则,寻求合适剂量,对许多药物要在治疗过程中密切观察调整,用药时间长短视病情及个体反应而定。

一般来说,小儿在对症使用抗生素时,用药的剂量宜选取较低剂量,即按照药品说明书上推荐的剂量取较低值。

常见抗生素的不良反应就小儿而言,药物不良反应的发生率较青壮年高,甚至有些很常见的胃肠不良反应也承受不了。

小儿宜选用毒性低、杀菌作用强的抗菌药,首选对胃肠影响小的头孢类和青霉素类抗生素。

小儿应尽量避免使用毒性大的氨基糖苷类、万古霉素等抗菌药,几乎所有的小儿都有听力减退。

而庆大霉素、链霉素、阿米卡星等氨基糖苷类抗生素均有较强的耳不良反应。

66中国处方药 第17卷 第1期·医院药学·时发现不合理医嘱具有积极意义。

本次研究发现,化疗药物不合理医嘱主要包括溶媒用量不当、溶媒选择不当、药物剂量不合理、配伍不合理等。

不同的溶媒对化疗药物的稳定性及酸碱度具有直接影响,适当的溶媒能够在一定程度上降低药物不良反应,提高化疗效果。

例如,有医嘱要求使用170 mg 表柔比星注射液+80 mL 0.9%氯化钠注射液,按照该医嘱调配则表柔比星浓度过高,应适当增加溶媒剂量。

有医嘱要求将150 mg 奥沙利铂加入500 mL 0.9%氯化钠注射液中,由于奥沙利铂与氯化钠存在配伍禁忌,因此该医嘱明显不合理。

同时,药物剂量也直接关系到药物疗效及安全性,研究发现,药物剂量不合理问题比较严重,例如,在依托泊苷注射液 +0.9%氯化钠注射液配伍时,往往出现依托泊苷浓度高于0.25 mg/mL 的情况,应对该类处方进行严格检查,确保其浓度低于0.25 mg/mL 。

此外,还存在溶媒用量不当、药物配伍禁忌等问题,例如氟尿嘧啶与顺铂不能配置。

以往有研究显示[5],滴注时间不合理、重复用药等问题也比较常见,应引起重视。

分析肠外营养液不合理医嘱类型,主要包括TPN 总容量不合理、用药比例不当、超剂量用药、药品配伍不合理、电解质比例不合适等。

为确保TPN 质量安全,其总容量应不低于1.5 L 。

同时,有医嘱要求使用500 mL 10%葡萄糖溶液,TPN 总容积为1750 mL ,则葡萄糖浓度为2.9%,无法达到5%~23%的标准浓度,影响脂肪乳的稳定性。

此外,维生素摄入超标、胰岛素剂量过大、阳离子的离子价过高等现象也比较常见。

为加强对PIVAS 不合理医嘱的干预,应重点监督用药问题较多的临床科室或医师,加强合理用药培训,提高医护人员合理用药知识水平。

责任药师应对不合理医嘱进行定期的分析汇总,并进行院内通报,减少医师的习惯性用药失误。

加强用药理念宣传教育,将用药安全作为医院质量管理体系的重中之重。

儿科抗生素的合理应用作者:李玲李强来源:《中国社区医师·综合版》2008年第23期抗生素滥用和细菌耐药问题正日益受到世界各国的重视。

滥用抗生素的原因是多方面的:政府对医院的投入不足,医院需要依靠药品收入来保证医院运转,药品收入约占医院总收入的50%,抗生素收入约占药品收入的50%,减少抗生素的应用将直接影响医院收入;为了避免医疗纠纷,给患者开具广谱强效同时也是昂贵的新型抗生素,常被作为一种自我保护的手段被采用;个别医生为了迎合患儿家长立竿见影的心理,而使用与病情不符合的广谱抗生素。

儿科抗生素的合理使用分以下几大要点:①选择有效药物:首先要掌握不同抗生素的抗菌谱,使所选择的药物与所感染的微生物相适应。

其次还要考虑各种抗生素的吸收、分布等特性。

②用药方法更合理:选定药物后,还要根据其药动学性质确定给药方案。

③防止不良反应:不良反应的发生率与药物浓度过高有密切关系,主要原因有:不适当的增加剂量或给药次数,均可因体内药物蓄积而导致不良反应。

不适当的联合用药:同类药物的联合应用,除抗菌作用相加外,其毒性反应也相加。

不同药物的联合应用也可致某些毒性反应增强。

不合理的给药方法:不合理的给药方法常可导致不良反应的产生。

如氨基糖苷类进入血流过快,可产生严重的不良反应,因此该类药物不可静推。

④避免病原菌产生耐药性:病原菌耐药性的形成有3种类型:产生灭活酶(水解酶与钝化酶,钝化酶又称合成酶);改变细菌外膜的通透性;改变靶位蛋白的性质和数量。

病原菌产生耐药性是抗菌药物治疗中一个应引起重视的大问题。

为降低病原菌耐药性的发生率,应掌握其对抗菌药物的敏感性,避免滥用抗生素;避免频繁的更换或中断抗菌药;减少抗菌药物的外用。

小儿容易患感染性疾病,故需常用抗生素等抗感染药物,儿科工作者既要掌握抗生素的药理作用和用药指征,更要重视其不良反应的一面,对个体而言,除抗生素本身的不良反应外,过量使用抗生素还容易引起肠道菌群失衡,使体内微生态紊乱,引起真菌或耐药菌感染,对群体和社会来讲,广泛、长时间地滥用广谱抗生素,容易产生微生物对药物的耐受性,进而对人们的健康产生极为有害的影响。

我院儿科门诊抗菌素用药分析

王治涛

【期刊名称】《《医学信息》》

【年(卷),期】2011(024)007

【摘要】目的评价儿科门诊抗菌素的使用情况,为合理使用抗菌素提供依据。

方法对我院2010年6~12月儿科门诊处方中抗菌素的品种、使用频率、合理用药情况进行回顾性分析。

结果抗菌素使用率为78.02%,抗菌素联用率62.8%,头孢菌素类使用率占首位,其次为克林霉素。

结论抗菌素使用较合理,但使用频率和级别较高,病原学送检率低。

监测和规范小儿抗菌素的合理应用非常重要。

【总页数】2页(P4191-4192)

【作者】王治涛

【作者单位】武汉市武昌医院湖北武汉 430063

【正文语种】中文

【相关文献】

1.我院儿科门诊上呼吸道感染药物的用药分析 [J], 欧国伟;陈妮诗;谢燕萍;李慧贞;李家俊;苏倩圆

2.我院2012-2014年儿科门诊输液处方用药分析 [J], 薛丽丽;王家玲;薛新建;王翠华

3.我院儿科门诊抗菌素用药分析 [J], 王治涛

4.我院2017年门诊儿科中药处方7012张用药分析 [J], 苏亚军;倪观锋;朱学鑫

5.我院儿科门诊中成药处方用药分析 [J], 邹广珍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。