颈内静脉的解剖

- 格式:ppt

- 大小:13.04 MB

- 文档页数:42

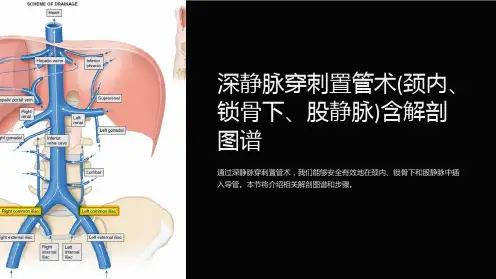

颈内静脉穿刺的解剖学原理颈内静脉穿刺是一种常用的临床技术,用于直接进入上腔静脉,以便获取血液样本、输注药物或测定中心静脉压力。

它具有安全性高、并发症少等优点,因此在医疗机构广泛应用。

颈内静脉穿刺的解剖学原理主要涉及颈内静脉的解剖结构、血流动力学以及相关危险解剖结构等方面。

首先,我们来了解一下颈内静脉的解剖结构。

颈内静脉是一条位于颈部的大静脉,属于中静脉系统的一部分。

它起源于颈下颌总静脉与锁骨下静脉的汇合,下降至颈内动脉前内侧,在锁骨下动脉穿过斜方肌,最后与锁骨下动脉汇入上腔静脉。

由于颈内静脉与颈动脉、斜方肌等结构密切相邻,在进行颈内静脉穿刺时需要注意避开这些危险解剖结构。

其次,颈内静脉的血流动力学对穿刺操作也有一定的影响。

正常情况下,颈内静脉的血流速度较慢,静脉血压较低。

而血压是颈内静脉穿刺的一个重要指标,一方面可用来评估血流情况,另一方面可通过调整压力来避免并发症的发生。

因此,在进行穿刺操作时,医务人员需要根据患者的具体情况来调整穿刺角度和力度,以确保安全有效。

此外,还有一些与颈内静脉穿刺相关的危险解剖结构需要注意。

颈动脉和斜方肌是比较重要的结构,颈动脉位于颈内静脉的外侧,如果在穿刺过程中误刺入颈动脉,可能会引起严重的并发症,如动脉穿孔出血、颈内动脉海绵窦破裂等。

斜方肌位于颈内静脉的内侧,如果穿刺采用的角度太大,可能穿透斜方肌而导致并发症的发生。

此外,静脉附近还有神经结构,如喉返神经等,穿刺操作时需小心避开。

综上所述,颈内静脉穿刺的解剖学原理主要包括颈内静脉的解剖结构、血流动力学以及相关危险解剖结构等方面。

医务人员在进行颈内静脉穿刺时需要充分了解这些原理,准确掌握穿刺的技巧,以确保穿刺操作的安全性和准确性。

此外,为了减少并发症的发生,在进行穿刺操作时应注意避开颈动脉、斜方肌以及神经结构等危险解剖结构。

颈内静脉穿刺中心静脉穿刺适应证及禁忌证、颈内静脉解剖结构、颈内静脉毗邻关系、穿刺要点、穿刺细节、并发症及处理中心静脉穿刺置管是内科医生必备的基本功之一,是测量静脉压、监测右心负荷和长期静脉输液及静脉内高营养的重要手段。

穿刺径路有颈内静脉、锁骨下静脉或股静脉。

颈内静脉是最常用的中心静脉入路之一。

中心静脉穿刺的适应证及禁忌证适应证•各类重症休克、脱水、失血、血容量不足和其他危重且无法做周围静脉穿刺的患者。

•需接受大量快速补充血容量或输血的患者。

•需长期静脉输注高渗或有刺激性液体及实施全静脉营养者。

•经中心静脉导管安置心脏临时起搏器。

•利用中心静脉导管测定中心静脉压,随时调节输入液体的量和速度。

•需长期多次静脉取血化验及临床研究。

•对心肺功能不全和各类心血管手术及其他大而复杂的手术患者进行中心静脉压、肺动脉插管、心血管造影等各种监测及操作。

•用于血液透析或血液滤过。

禁忌证•穿刺常用部位局部有外伤或感染。

•严重凝血功能障碍。

•患者兴奋、躁动、极为不合作者。

对于颈内静脉穿刺的患者,如果右侧穿刺失败(尤其是穿刺过程中穿刺到动脉的患者)应慎重穿刺对侧,因为若双侧均穿刺出血肿的话,可能导致压迫气道,严重可致窒息。

颈内静脉解剖结构颈内静脉是颈部最粗大的静脉干,在颅底的颈静脉孔处续于乙状窦,伴随颈内动脉下降,初在该动脉之背侧,后达其外侧,向下与颈总动脉(偏内)、迷走神经(偏后)共同位于颈动脉鞘内。

静脉在胸锁关节后方与锁骨下静脉汇合成头臂静脉。

以乳突尖和下颌角连线中点至胸锁关节中点的连线作为颈内静脉的体表投影。

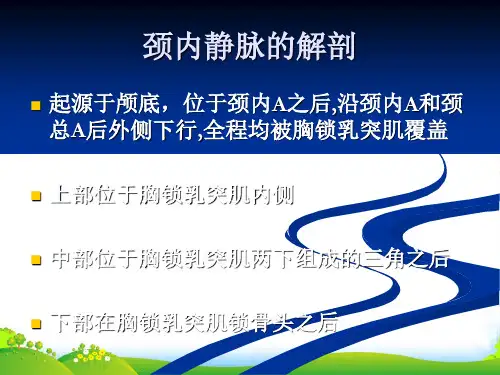

颈内静脉毗邻关系颈内静脉分为三段。

甲状软骨上缘水平以上为上段,甲状软骨上缘水平以下再分成中、下两段。

颈内静脉全程均被胸锁乳突肌覆盖。

上部位于胸锁乳突肌内侧;中部位于胸锁乳突肌两头组成的三角之后;下部在胸锁乳突肌锁骨头之后。

颈内静脉穿刺首选右侧,原因为右颈内静脉与无名静脉和上腔静脉几乎成一直线;右侧胸膜顶低于左侧;右侧无胸导管。

静脉解剖颈内静脉/颈外静脉/锁骨下静脉穿刺置管术应用解剖常见的深静脉穿刺入路1.锁骨下静脉锁骨下静脉是腋静脉的延续,起于第1肋的外侧缘,成ren长约3~4cm。

前面是锁骨的内侧缘,在锁骨中点稍内位于锁骨与第1肋骨之间略向上向内呈弓形而稍向内下,向前跨过前斜角肌于胸锁关节处与颈内静脉汇合为无名静脉,再与内侧无名静脉汇合成上腔静脉。

通常多选用右侧锁骨下静脉作为穿刺置管用。

穿刺进路有锁骨上路和锁骨下路两种。

⑴ 锁骨上路病人取仰卧头低位,右肩部垫高,头偏向对侧,使锁骨上窝显露出来。

在胸锁乳突肌锁骨头的外侧缘,锁骨上缘约1.0cm处进针,针与身体正中线或与锁骨成45°角,与冠状面保持水平或稍向前15°,针尖指向胸锁关节,缓慢向前推进,且边进针边回抽,直到有暗红色血为止。

经反复测试确定在静脉腔内便可送管入静脉。

送管方法有两种:①外套管直接穿刺法:根据病人的年龄选用适当型号的外套管针(成ren16~14号,儿童20~18号)直接穿刺。

当穿中静脉后再向前推进3~5mm,而后退出针芯,将注射器接在外套管上回抽有静脉血时,可缓慢旋转向前送入;如回抽无回血,可缓慢后撤同时回抽,当抽到回血时即停止后撤,经反复测试确定在静脉腔内再慢慢旋转导管向前送入。

②钢丝导入法:根据病人的具体情况选用适当的金属穿刺针及相应型号的钢丝和导管。

穿刺方法同前,当穿中静脉后将钢丝送入。

如果导管较软可先用相应型号的扩张器沿钢丝送入静脉内(送扩张器前先用尖刀片将皮肤针眼扩大),而后撤出扩张器,再将导管沿钢丝送入静脉。

导管送入的长度据病人的具体情况而定,一般5~10cm即可。

退出引导钢丝用缝线将导管固定在皮肤上,再用皮肤保护膜加固。

用缝针固定时下针的方向应与导管平行,不可横跨导管以免将导管扎破。

锁骨上路进针在穿刺过程中,针尖前进的方向实际上是远离锁骨下动脉和胸膜腔的方向前进,所以较锁骨下进路为安全。

此进路不经过肋间隙,送管时阻力小,用外套管穿刺时可直接将套管送入静脉,到位率比锁骨下路高。