《论语》选读之《仁者爱人》

- 格式:ppt

- 大小:1003.00 KB

- 文档页数:29

仁者爱人一一普惠的悲悯情怀孔子思想体系的核心是“仁”,“仁”的基本含义就是“爱人”。

“仁者爱人”强调的是待人的态度与准则。

[内涵解读](1)“仁”的内涵“仁”的基本要点是“爱人”,具体体现在各个方面,诸如“孝悌、谨信、爱众、亲仁、忠恕、博施济众、体谅人而不强加于人(己所不欲,勿施于人)、重视人、关心弱者、珍爱生命”等。

“仁”是孔子哲学思想的核心。

(2)“仁爱”和“兼爱”孔子的“仁爱”是建立在“礼”的基础上的,也是以“礼”为原则和指导的,孔子提倡“君君,臣臣,父父,子子”,以亲情为纽带,推己及人,从家庭亲人到整个社会,实现“仁爱”。

墨子的“兼爱”则是建立在所有人平等的基础上,人与人之间互相友爱,利益共享,显然是一种理想主义的观点,在阶级社会里,是难以实现的。

(3)孔子的“仁爱观”孔子的“仁”是以大的原则为前提的,即保证国家稳定、百姓安生。

而具体应从小事做起,落实到个人的一切行动中。

如孔子对管仲的评价:孔子一方面肯定管仲在维护天下一统方面的贡献,肯定其为“仁者”,看到了管仲辅佐齐桓公称霸、九合诸侯、匡正天下的突出贡献;另一方面,孔子否定管仲“知礼”,指责管仲超越了一个臣子的本分,也像国君一样有“反拈”(拈土筑的平台)、树“塞门”(相当于屏风、影壁等)。

(4)推己及人孔子的仁爱是把孝悌视为根本,主张在“亲亲”的基础上推己及人,这是他实践仁的方法,即“己欲立而立人,己欲达而达人「在考虑自己的同时也要想到其他人。

在这里孔子并没有否定个人的利益,只是强调一定要由自己的难处或愿望想到别人的难处或愿望,并尽力帮助那些需要帮助的人,同时,“己所不欲,勿施于人”,这其实也就是所谓的“忠恕”之道。

[语篇摘译]1.子曰:“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。

行有余力,则以学文。

”译文:孔子说:“做子弟的年轻人,在家就要孝顺父母,出外就耍尊敬兄长,做事一丝不苟,说话言而有信,博爱民众,亲近仁人。

这样做了还有余力,就用来学习文化典籍。

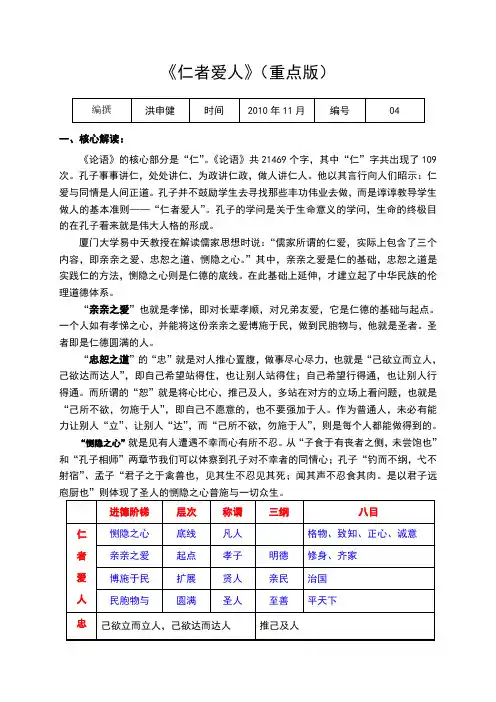

《仁者爱人》(重点版)一、核心解读:《论语》的核心部分是“仁”。

《论语》共21469个字,其中“仁”字共出现了109次。

孔子事事讲仁,处处讲仁,为政讲仁政,做人讲仁人。

他以其言行向人们昭示:仁爱与同情是人间正道。

孔子并不鼓励学生去寻找那些丰功伟业去做,而是谆谆教导学生做人的基本准则——“仁者爱人”。

孔子的学问是关于生命意义的学问,生命的终极目的在孔子看来就是伟大人格的形成。

厦门大学易中天教授在解读儒家思想时说:“儒家所谓的仁爱,实际上包含了三个内容,即亲亲之爱、忠恕之道、恻隐之心。

”其中,亲亲之爱是仁的基础,忠恕之道是实践仁的方法,恻隐之心则是仁德的底线。

在此基础上延伸,才建立起了中华民族的伦理道德体系。

“亲亲之爱”也就是孝悌,即对长辈孝顺,对兄弟友爱,它是仁德的基础与起点。

一个人如有孝悌之心,并能将这份亲亲之爱博施于民,做到民胞物与,他就是圣者。

圣者即是仁德圆满的人。

“忠恕之道”的“忠”就是对人推心置腹,做事尽心尽力,也就是“己欲立而立人,己欲达而达人”,即自己希望站得住,也让别人站得住;自己希望行得通,也让别人行得通。

而所谓的“恕”就是将心比心,推己及人,多站在对方的立场上看问题,也就是“己所不欲,勿施于人”,即自己不愿意的,也不要强加于人。

作为普通人,未必有能力让别人“立”、让别人“达”,而“己所不欲,勿施于人”,则是每个人都能做得到的。

“恻隐之心”就是见有人遭遇不幸而心有所不忍。

从“子食于有丧者之侧,未尝饱也”和“孔子相师”两章节我们可以体察到孔子对不幸者的同情心;孔子“钓而不纲,弋不射宿”、孟子“君子之于禽兽也,见其生不忍见其死;闻其声不忍食其肉。

是以君子远庖厨也”则体现了圣人的恻隐之心普施与一切众生。

二、名句填空:01·子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,。

行有余力,。

”★02·颜渊、季路侍。

子曰:“盍各言尔志”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。

”颜渊曰:“,。

《论语》“仁者爱人”说新论:论语仁者爱人关键词:《论语》修己论仁本论博爱论摘要:“仁者爱人”说是孔子“仁”学思想的核心内容,《论语》“仁者爱人”说是一个以“三段论”为存在方式的理论体系,具体包括修己论、仁本论及博爱论三个方面的内容,且这三个方面的内容是有机统一的。

孔子的思想以“仁”为核心。

“仁,亲也,从人二。

”(《说文・人部》)从字义上说,仁就是人与人之间的一种最高道德规范。

在《论语》一书中,孔子多次谈及仁,据知名学者杨伯峻先生统计,此书中“仁”字出现了109次{1},远远高于其他道德范畴,可见《论语》一书仁学思想内容包含甚广。

《论语》在对“仁”进行阐释的同时,也奠定了其“仁”学思想的核心内容――“仁者爱人”说。

此“仁者爱人”说是一个以“三段论”为存在方式的理论体系,具体包括修己论、仁本论及博爱论三个方面的内容,且这三个方面的内容是有机统一的。

一、修己论修己是孔子所强调的个人内在修养,也是仁者能在真正意义上爱人的必要条件。

如果一个人连自己的人格都不完善,又谈何关爱他人?故孔子非常关注人格修养。

修己就是律己,就是追求人格的不断完善。

子曰:“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语・颜渊》,以下凡引用《论语》,只写篇名)显然,成就仁完全在于自身,不必仰仗他人。

也即若达到仁者的境界,必须通过个体内在的不断努力,才能完成个体人格的完善,这样才能达到修己的目的:“修己以敬”、“修己以安人”、“修己以安百姓”(《宪问》)。

《礼记・中庸》说:“仁者,人也。

”《孟子・尽心下》也说:“仁也者,人也。

”这个“人”,“不是生物学意义上的自然人,而是人类社会进入文明时代以后的社会人。

这样的人不是天生就有的,而是后天靠修养才造就出来的。

”{2}靠后天修养(修己)造就仁人,此即“为仁由己”的修养方法。

《论语》中多次论及这种方法。

如“子曰:躬自厚而薄责于人。

”(《卫灵公》)“君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

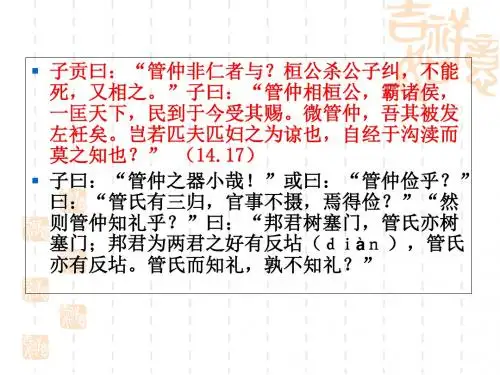

《论语》选读05《仁者爱人》注译评【原文】子曰:“弟子(1)入(2)则孝,出(3)则弟,谨(4)而信,泛(5)爱众,而亲仁(6),行有余力(7),则以学文(8)。

”(1•6)【注释】(1)弟子:一般有两种意义:一是年纪较小为人弟和为人子的人;二是指学生。

这里是用一种意义上的“弟子”。

(2)入:古代时父子分别住在不同的居处,学习则在外舍。

《礼记•内则》:“由命士以上,父子皆异宫”。

入是入父宫,指进到父亲住处,或说在家。

(3)出:与“入”相对而言,指外出拜师学习。

出则弟,是说要用弟道对待师长,也可泛指年长于自己的人。

(4)谨:寡言少语称之为谨。

(5)□:音fàn,同泛,广泛的意思。

(6)仁:仁即仁人,有仁德之人。

(7)行有余力:指有闲暇时间。

(8)文:古代文献。

主要有诗、书、礼、乐等文化知识。

【译文】孔子说:“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。

这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习文献知识。

”【评析】本篇第二章中曾提到孝悌的问题,本章再次提及这个问题。

孔子要求弟子们首先要致力于孝悌、谨信、爱众、亲仁,培养良好的道德观念和道德行为,如果还有闲暇时间和余力,则用以学习古代典籍,增长文化知识。

这表明,孔子的教育是以道德教育为中心,重在培养学生的德行修养,而对于书本知识的学习,则摆在第二位。

孔子办教育,把培养学生的道德观念放在第一位,而文化学习只是第二位的。

事实上,历史上的任何阶级,无论奴隶主阶级、地主阶级,还是资产阶级,教育都是为其政治服务的,尤其重视学生的道德品行和政治表现,把“德”排在“识”的前面,这是阶级的需要。

他们就是要培养适应本阶级要求的各方面人才。

【原文】子曰:“参乎,吾道一以贯之。

”曾子曰:“唯。

”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。

”(4•15)【译文】孔子说:“参啊,我讲的道是由一个基本的思想贯彻始终的。

论语:仁者爱人(2)连云港外国语学校高三语文备课组陆洋我欲仁,斯仁至矣【原文】子曰:“我未见好仁者,恶不仁者。

好仁者,无以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身。

有能一日用其力於仁矣乎?我未见力不足者。

盖有之矣,我未之见也。

”【译文】孔子说:“我还没有见过爱好仁德的人,和厌恶不仁的人。

爱好仁德的人,是把仁德看成最为重要的事情,是其它任何事情都不能超过的;厌恶不仁的人,他在以仁德行事处世的时候,就不会使不仁的行为在自己的身上出现。

有能够在一天内去尽自己去行使仁德的人吗?我还从来没有见过要实行仁德而力量不够的人。

这样的人是有的呀,我可是从来还没有见到过。

孔子说:“我没见过爱好仁德的人,(也没见过)厌恶不仁德的人!(我心目中)爱好仁德的人,应认为仁道至高无上(而不是可以随着条件的变化而变化);厌恶不仁德的人,他的仁道作为,应该是避免世俗间不仁德的人事影响到自己(但有人就总要受外界影响)。

(你们间)有谁能够坚持一整天尽心而求仁道的人吗?(只要求仁,就能得到仁;求仁的心力谁都有)我还从没见过没能力求仁的人呢——但也备不住有,不过我还没有见过。

”【分析】首先说文理。

“好仁者,无以尚之;恶不仁者,其为仁矣,不使不仁者加乎其身。

”的“无以尚之” 和“不使不仁者加乎其身”是对“好仁者”和“恶不仁者”的本身而言的,是指对仁的重视的程度。

使用我这样浅译。

“盖有之矣,我未之见也。

”是正面说的反面话,但是,没有反问的语气,是孔子对作的肯定的回答,是在批评其他人都没有实心实意的行使仁德,即使有,也是口头上的,没有身体力行。

可见在那时,爱好仁德的人之少。

因为天下动乱,周朝已经濒于灭亡,周礼已经行不通了,社会正在进步,制度正在更新。

再说“仁“的内涵。

我们不要忘记,孔子说的“克己复礼,为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉。

”这句话的重要地位,不管孔子对仁的说法有多少,这才是仁的中心,仁是以周理为基础的,而周礼就是等级制度,是为了统治阶级的利益的。

《论语》选读第一章仁:仁者爱人(一)樊迟①问仁②。

子曰:“爱人。

”问知③。

子曰:“知人④。

”①樊(fán)迟:名须,字子迟,春秋末期鲁国人(一说齐国人),孔子的学生。

他求知心切,多次向孔子请教“仁”的学说。

②仁:二人成仁,即待人要亲善、关爱。

《论语》共有59章提到“仁”。

仁,是儒家的核心思想,包括忠、信、恕、孝、恭、敏、宽、惠、智、勇等。

正如冯友兰先生所言,“仁可以视为全德”。

③知:通“智”,智慧。

④知人:了解人。

(二)子曰:“君子成人之美①,不成人之恶。

小人反是②。

”①.成人之美:成全别人的好事。

②反是:和这相反。

(三)子曰:“仁远乎哉①?我欲②仁,斯仁至矣。

”①仁远乎哉:仁德难道离我很远吗?②欲:想要,希望。

(四)子曰:“里①仁为美。

择不处②仁,焉得知③?”①里:住处,这里用作动词,居住。

②处(chǔ):居住。

③焉得知:怎么算得上是聪明呢?(五)樊迟问仁。

子曰:“居处恭①,执事敬②,与人忠③。

虽之④夷狄⑤,不可弃也。

”①居处恭:平日容貌态度端正庄严。

恭,端正。

②执事敬:工作严肃认真。

执事,担任工作。

③忠:忠心诚意。

④之:去,到,往。

⑤夷狄:边远蛮荒之地。

子曰:“当①仁,不让于师②。

”①当:面对。

②不让于师:对老师也不要谦让。

让,谦让。

(七)子曰:“唯仁者能好①人,能恶②人。

”①好:喜好。

②恶:厌恶,讨厌。

(八)子曰:“巧言①令色②,鲜③矣仁!”①巧言:花言巧语。

②令色:伪善的面貌。

③鲜(xiǎn):少。

第二章德:君子怀德(一)子曰:“君子怀①德②,小人怀土③;君子怀刑④,小人怀惠⑤。

”①怀:思,思念。

②德:道德,品行。

古时写作“惠”,从字的构造看,由“直”,“心”两个部件组成。

“直”是“值”的本字,相遇,相当之义;“心”表示与情态,心境有关。

“德”字的本义为心、行之所值,即思想、行为符合一定的价值观。

③土:土地,乡土。

④刑:法度,规范。

⑤惠:恩惠,利益。

(二)子曰:“君子喻①于义②,小人喻于利③。

论语仁者爱人读后感300字论语仁者爱人读后感300字【篇1】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”这是大家耳熟能详的经典,孔子留给后人的思想,他的言传身教被弟子所记录下来,形成了最有名的《论语》。

每每诵读它,都能教人反省和深思。

“吾日三省吾身:为人谋而不最喜欢的是忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”翻译为:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”这则对我启发很大。

在生活和工作中,我也在时常在反省自己。

在生活中为人处世的时候,有没有尽心去帮助朋友,同朋友交往是否诚实,特别是在我们经济快速发展的时代,所有的事情都是很快的解决,包括友谊,我悟到:在生活中诚心诚意对待朋友,有困难尽力帮助,这样的自己会很感到很充足也很愉悦;在工作上,我时常反思自己在上课时,有没有把重难点讲清,有没有关注学生,学生有没有掌握知识,有没有及时给予学生鼓励,当发现学生还学不懂时,我也会反思自己是不是备课没有认真,授课时没讲清楚,表达的方式是否准确,在课后辅导学生时,是否做到耐心细致讲解;在学习时我也时常反思,不管是校外培训还是校内教研,还是导师指导,在这些过程中我都能虚心学习,并多钻研复习,争取做一名合格的老师。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”在那个年代什么都很慢,古人们的人生也在慢慢规划,正如孔子所说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁(遇事)能不迷惑,五十岁知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁才做事才能随心所欲,不会超过规矩。

”每到人生的一个阶段就做这个阶段该做的事,而到了经济快速发展的今天,很多人急于成功,忽略了做学问的乐趣,也没有了古时悠闲的生活意境,每天匆忙的奔走在路上,幸福感却没有因此提升,快乐少了。