《古代诗歌四首》学案2(1)

- 格式:docx

- 大小:9.44 KB

- 文档页数:3

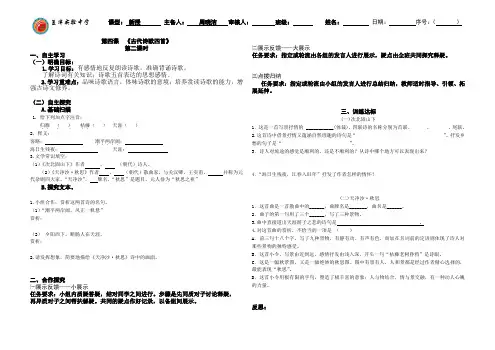

班级:______姓名:___________ 年级:七年级科目:语文课型阅读课时 2 主备:主讲:课题《古代诗歌四首》教研组长签字:教学副校长签字:一、学习目标1、准确,流利,有感情的朗读,结合朗读展开想象,感受诗歌。

2、能说出诗歌中寄寓的情感,初步体会情景交融的特点3、能说出古代诗歌的常识,能欣赏古诗。

二、学习过程课前三分钟演讲课前三分钟分享背景导入走进文本1、文体知识通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。

唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫古体诗。

如本课的《观沧海》。

唐朝新出现的绝句、律诗叫近体诗。

如本课的《次北固山下》和《钱塘湖春行》。

律诗,因格律要求严格而得名,有五言律诗、七言律诗两种;律诗的格律有规定,限制了对仗,八句可分为四联。

曲是一种与词相近的韵文形式,出现于南宋和金代,盛于元代,是受民间歌曲的影响而形成的,句法较词更为灵活,多用口语,用韵也更接近口语。

如本课的《天净沙·秋思》。

2、《观沧海》背景与作者(1)背景链接:汉献帝建安十二年(207)八月,曹操大破盘踞在北方边塞地区的乌桓族及袁绍的残余势力,基本统一了北方;九月,他在归途中经过碣石山,写下了这首诗。

曹操将自己这种昂扬奋发的精神融入诗中,借着大海的形象表现出来,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,因而成为一篇优秀的诗作,流传千古。

(2)作者:曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。

在镇压黄巾起义中,逐渐扩充军事力量。

“挟天子以令诸侯”后,先后灭吕布、袁术,建安五年(200年),在官渡打败兵强地广的袁绍,逐渐统一了北方。

建安十二年(207年)北征乌桓,大胜。

次年率军南下,被孙权、刘备的联军击败于赤壁。

他善诗歌,常借诗篇抒发自己的政治抱负。

其诗气魄雄伟、慷慨悲壮,是文学史上建安文学的开创者。

《步出夏门行》《蒿里行》均用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟、慷慨悲壮。

指导朗读疏通文意任务一:读出音韵美(借助旁批注释,朗读诗歌,读通读顺读出节奏。

《古代诗歌四首》导学案(第2课时) (人教版七年级上册)知识链接:格律诗是指唐以后的古诗,分为绝句和律诗,绝句又分(五绝)和(七绝).律诗可分(五律)和(七律)。

格律诗的特点:句子必须是双数,如四句、八句、十二句、十六句等。

讲究平仄、用韵和对仗三个方面。

而平仄又包括粘对、避孤平、避三平调等一、学习《次北固山下》(一)预习导学(二)自主学习1.朗读课文,注意读音、节奏及感情。

客路/青山外,行舟/绿水前。

首联潮平/两岸阔,风正/一帆悬。

颔(hàn)联海日/生残夜,江春/入旧年。

颈联乡书/何处达?归雁/洛阳边。

尾联2.疏通文意。

借助课文注释及下面补充的解释,理解诗歌大意,试着用自己的话翻译。

①客路,旅途,当指驿道,是旅客来往所走的道路。

镇江是当时水陆交通的枢纽,故以“客路”与“舟行”相对应。

②潮平,指潮与岸齐,因而两岸显得宽阔,这是春潮初升时的景象。

③风正,指顺风,且风力不大,所以帆是悬挂之形。

④残夜,夜将尽时分,太阳从东方升起,又因镇江跟东海相距不远,故称海日。

⑤旧年,相对于新年而言,旧年未尽而江上春潮已生,故谓“江春入旧年”。

⑥乡书即家书,指诗人寄给洛阳家中的信;旧谓鸿雁可以传递书信,故诗人有托书于归雁之意。

按:鸿雁传书,实无其事。

《汉书苏武传》载:苏武被匈奴扣留19年,汉使求苏武,单于谎称武已死,后汉使得密报,知武在某泽中,于是也谎称汉天子在上林苑射落一只大雁,脚上捆着苏武从某泽中寄来的信,单于无可奈何,只好放还苏武。

《次北固山下》翻译旅客(我)要走的道路呀,正从青青北固山向远方伸展。

江上碧波荡漾,我正好乘船向前。

潮水上涨,与岸齐平,江面变得开阔无边。

和风吹拂,风向不偏,一叶白帆好像悬挂在高远江天。

红日从东海上诞生了,冲破残夜,驱尽大地的黑暗。

大江弥漫着温煦的气息,春天提早进入了旧年。

我多么思念亲爱的故乡,书信早已写好,如何寄回家园?掠过晴空的北归鸿雁啊,拜托你们,把信捎到洛阳那边。

3.研读诗歌思考以下问题:①诗人此刻在船上,而“客路”在青山之外,他是看不见的,为什么诗一开头就提到“客路”呢?这是诗人的想像,表明船到镇江后,还要乘驿车到别的地方去,已暗含旅途奔波之意。

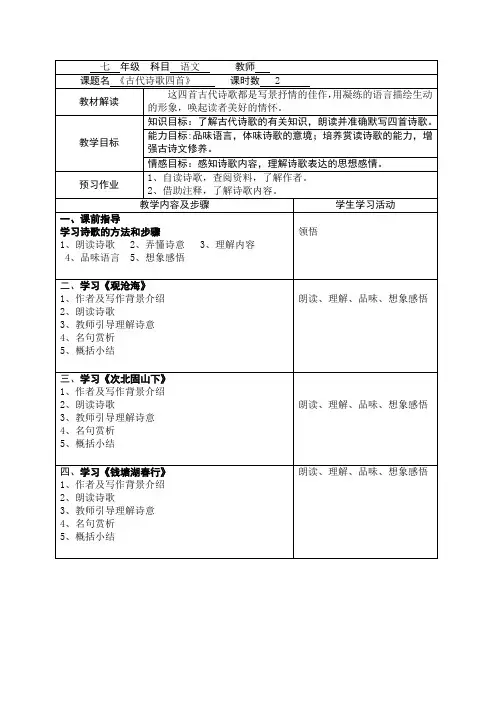

七年级上语文《古代诗歌四首》教案最新8篇七年级上语文《古代诗歌四首》教案1教学目标:1、理解诗歌大意,体会作者思想感情。

2、通过诵读,品会诗歌中描绘的意境,学会把握诗歌意象的方法。

3、激发学生诵读古代诗歌的兴趣,提高审美和鉴赏能力。

重难点:1、《观沧海》中“大海”这一意向的准确把握2、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中“杨花”“子规”“明月”等意象的理解3、《次北固山下》中重点分析颈联蕴含的自然理趣4、《天净沙·秋思》中直接抒情与间接抒情的结合教学过程一、新课导入《三国演义》中有一句经典台词:宁可我负天下人,不可天下人负我。

其实曹操当时说这句话是情理之中的。

曹操借宝刀欲刺董卓却献刀而逃,在一小客店遇到几个官兵,以曹操的本领,杀些个把官兵而逃不是难事,而操当时却没有杀人,想蒙混过关却被捉于陈公,好在陈公欣赏他并与他一起逃亡。

路上两人偶遇操父好友伯奢老汉,晚上宿于老汉庄中忽闻磨刀声,曹操刚在鬼门关转了圈回来了,此时更是惊弓之鸟,试想他当时的心情,除了提起宝剑先下手为强还能怎样?曹操在杀了老汉全家后,才发现自己杀错了,原来老汉家只想杀猪招待他。

两人只得离开,半路上遇到独自去沽酒而回的老汉,曹操为除后患将老汉杀了。

试想在当时的情况下,在陈公的质问下,他才回了这一句这位三国霸主,除了霸气侧漏,还是一位颇具才华的文学家。

今天,就让我们一起走近这位传说中的“奸雄”,重温那段烽火连天、硝烟四起的历史吧!二、教师范读,把握字词和背景1、字词碣石澹澹竦峙萧瑟2、写作背景曹操这次登碣石山是在北征乌桓的途中。

乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(公元206年),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。

同年,袁绍的儿子和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐乌桓。

在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。

这次胜利巩固了曹操的后方,所以第二年他才能挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。

课题:4、古代诗歌四首学习过程第一课时一、展示目标,明确任务1、了解诗词的有关知识。

2、结合注释疏通诗句,初步把握句面意思。

3、诵读;让学生体会诗人的感情,品味诗词的意境4、引导学生领会诗歌的意境美,感受诗歌的语言美二、自主学习,交叉检查1、作者介绍曹操(155—220 ),字孟德,沛国谯县(现在安徽亳州)人。

东汉末政治家、军事家、诗人。

他的诗歌受乐府民歌的影响很深,但富有创造性,往往以旧调、旧题来表现新的内容,有的反映当时社会的动乱,有的抒写个人远大的抱负,气势雄伟,慷慨悲壮。

代表作有诗歌《蒿里行》《观沧海》《龟虽寿》等。

李白(701—762),唐代大诗人,字太白,号青莲居士,陇西成纪人(今甘肃天水),是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,被称为“诗仙”,著有《李太白集》。

他的《蜀道难》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》《望天门山》等都是脍炙人口的作品。

2、给下列加点的字注音及字形。

沧.海()碣.石()澹澹..()..()竦峙啼.()萧瑟.()枯t.é.ng..()天yá()3、词语积累澹澹:左迁:客路:竦峙:二、合作探究小组展示:1. 朗读。

请同学们认真读两遍,读准字音,注意停顿。

2.理解诗句大意。

(1)对照注释朗读或默读,不懂的地方做记号。

(2)集体解疑。

(3)同桌互相说一说诗句的意思。

(4)指名学生用现代汉语将这首诗的意思说一遍,语言要优美。

三、合作探究小组展示:《观沧海》1/、整首诗是由一个字来展开诗的线索、统领全篇的,请指出是哪个字?2、“东临碣石,以观沧海。

”此句主要交代什么?句中有直接写到人吗?3、诗中哪几句是写实景?主要写了哪些景色?显示了什么?4、诗中哪几句是写虚景?能说出这一景象吗?这种景象是一种什么样的意境?5、最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。

6、小结:这首诗虚实结合,借景抒情,描写沧海的壮丽景色,表现博大的胸怀,抒发统一天下的宏伟抱负。

《古代诗歌四首》导学案

一、课先导学

1. 请学生们阅读底下四首古代诗歌:《登鹳雀楼》、《将进酒》、《静夜思》、《水调歌头》。

2. 请学生们思考以下问题:这些诗歌的作者是谁?他们的创作背景是什么?这些诗歌表达了怎样的情感和意境?有什么特点?

3. 请学生们准备好笔记本和笔,做好教室笔记。

二、教室进修

1. 请学生们分享对于诗歌的理解和感受。

2. 请学生们分组讨论,探讨这四首诗歌的共同特点和区别。

3. 请学生们阅读相关资料,了解这四首诗歌的作者生平宁创作背景。

4. 请学生们分析这四首诗歌的语言特点和修辞手法,比如比照、排比、夸张等。

5. 请学生们尝试模仿这四首诗歌的写作风格,创作一首自己的古诗。

三、课后反思

1. 请学生们总结今天的进修收获和体会。

2. 请学生们回答以下问题:你们对古代诗歌有了怎样的认识?你们觉得古代诗歌与摩登诗歌有什么不同?你们在创作古诗时遇到了什么困难和挑战?

3. 请学生们将自己创作的古诗分享给全班同砚,并互相评判和交流。

通过这样的导学案设计,学生们可以更好地理解和欣赏古代诗歌的魅力,培养他们的审美情感和文学创作能力。

同时,也能够激发学生们对于中国传统文化的兴趣和热爱,增进他们的综合素质的全面发展。

人教版语文七年级上册第4课《古代诗歌四首》教案2一. 教材分析《古代诗歌四首》是人教版语文七年级上册的一篇课文,主要包括了《登鹳雀楼》、《春晓》、《宿建德江》和《竹里馆》四首古诗。

这些古诗都是我国古代文学的瑰宝,具有很高的文学价值和历史价值。

通过学习这四首古诗,学生可以领略到古代诗人的智慧和情感,提高自己的文学素养和审美能力。

二. 学情分析七年级的学生已经初步掌握了汉字和语法知识,对于古诗的阅读和理解有一定的基础。

但是,由于古代文化和语言的差异,学生对于古诗的深层含义和诗人的情感表达可能还存在一定的困惑。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的学习需求,引导学生深入理解和欣赏古诗。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵四首古诗,掌握古诗中的重点字词,理解古诗的基本含义。

2.过程与方法:通过阅读和讨论,学会欣赏古诗的韵律美和意境美,提高自己的审美能力。

3.情感态度与价值观:感受古代诗人的情感世界,培养自己的情感素养和人文精神。

四. 教学重难点1.重点:正确朗读和背诵四首古诗,理解古诗的基本含义。

2.难点:深入理解古诗的深层含义和诗人的情感表达。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、音乐等手段,营造古诗所描述的情境,帮助学生更好地理解和欣赏古诗。

2.讨论教学法:引导学生通过小组讨论,分享自己对古诗的理解和感受,提高学生的参与度和合作能力。

3.启发式教学法:教师提出问题,引导学生思考和探索,激发学生的学习兴趣和求知欲。

六. 教学准备1.课件:制作包含古诗原文、翻译、图片等内容的课件。

2.音响设备:准备音乐和朗读音频文件。

3.纸笔:用于学生做笔记和写作。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示四首古诗的图片,引导学生欣赏古诗的意境。

然后,播放朗读音频,让学生感受古诗的韵律美。

2.呈现(10分钟)教师呈现四首古诗的原文,引导学生跟读和朗读。

同时,对古诗中的重点字词进行讲解和翻译。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分享自己对古诗的理解和感受。

《古代诗歌四首》教案范文《古代诗歌四首》教案范文(通用5篇)《古代诗歌四首》教案范文1【教学目标】知识与能力目标:1.有感情地反复朗读诗歌,准确背诵诗歌。

2.了解诗词有关知识;诗歌五首表达的思想感情。

3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,增强古诗文修养。

4.了解诗歌情景交融的特点,培养学生朗读古代诗歌的节奏感。

过程与方法目标:朗读,品味,感悟;运用自主、合作、探究的学习方式。

情感态度价值观目标启发学生热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

【重点难点】1.诵读并背诵;引导学生领会诗歌的意境美,感受诗歌的语言美。

2.品味语言,体味诗曲意境,领会表达的妙处。

【教学时数】三课时【教学过程】第一教时一、导入同学们,我国的唐代、宋代、元代分别有哪种文学体裁发展得最有成就?(唐诗、宋词、元曲)的确,中国自古就是一个诗的国度,以古老的《诗经》发端,优秀的诗歌作品浩如烟海,今天,我们就来学习四首脍炙人口的诗篇。

二、学习《观沧海》1.作者简介曹操(155—220),字孟德,沛国谯郡(现在安徽亳州)人。

东汉末政治家、军事家、诗人。

(《三国演义》褒刘贬曹的创作倾向,导致作者并未能给曹操一个公允的评价。

)在镇压黄巾起义的过程中,逐渐扩充军事力量。

建安元年(196)迎献帝都许昌,用他的名义发号施令,先后削平吕布等割据势力。

建安五年(200),在官渡大败兵强地广的袁绍,此后逐渐统一了北方。

建安十二年(207)东征乌桓,也取得了很大的胜利。

次年率军南下,被孙权、刘备的联军击败于赤壁。

后封魏王。

曹丕称帝,追尊他为武帝。

善诗歌,《步出夏门行》《蒿里行》诸篇,用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉,对汉末人民的苦难生活也有所反映。

遗着有《魏武帝集》,已佚,明人有辑本。

又有今人整理排印本《曹操集》。

2.《观沧海》写作背景《观沧海》是曹操的名篇,诗人当时正处在自己事业的最高峰。

他已削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,消除了后患,统一了北方。

语文古代诗歌四首学案【学习目标】1、了解作者及有关文学知识。

2、理解每句诗的含义。

3、品味语言、体会诗歌的意境。

4、背诵并默写诗歌。

【学习重难点】品味语言、体会意境,诵读并背诵。

【预习形成】一、诗歌导读《观沧海》是曹操率军征乌桓时所作。

公元207年,曹操率大军北上,追歼袁绍残部,七月出卢七寨,临碣石山。

他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

《次北固山下》王湾的诗追求壮美的意境,具有北方诗派的风格。

但由于他“往来吴楚间”,所作诗也受到江南清丽山水的陶冶以及在开元初兴起的吴越俊秀诗风的影响,《次北固山下》就作于他游江南之时。

《钱塘湖春行》这首诗是长庆三或四年春(823或824年)白居易任杭州刺史时所作。

乐天在杭州时,有关湖光山色的题咏很多。

这首诗处处扣紧环境和季节的特征,把刚刚披上春天外衣的西湖,描绘得生意盎然,恰到好处。

《天净沙.秋思》,这是一首散曲。

马致远描绘了一幅绝妙深秋晚景图,真切的表现出天涯沦落人的孤寂愁苦之情。

一、、积累与运用。

1停顿节拍。

请给下列句子划分节拍:(1)客路青山外,行舟绿水前。

(2)孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

(3)江春入旧年 (4)断肠人在天涯2、给下列加点字注音或根据拼音写汉字碣.石()澹.澹()竦.峙()萧.瑟()沙堤.()鸣chán( ) 枯téng( ) 归yàn()昏yā( ) chán ( )院3、.解释下列诗句中加点词的意义。

(1)、日月之行,若.出其中 ( ) (2)、潮平两岸阔. ( ) (3)、风正一帆悬. ( ) (4)、海日生.残夜( ) (5)、乱花渐欲.迷人眼 ( ) (6)、最爱湖东行不足. ( ) (7)、枯藤老树昏鸦.. ( )(8)、次.北固山下 ( )4、作家作品(1)《观沧海》选自,作者字,末年家、家、诗人。

他的诗以见称。

(2)《次北固山下》选自,作者,洛阳人代诗人。

夏津实验中学课型:新授主备人:周晓洁审核人:班级:姓名:日期:序号:()第四课《古代诗歌四首》第二课时一、自主学习(一)明确目标:1.学习目标:有感情地反复朗读诗歌,准确背诵诗歌。

了解诗词有关知识;诗歌五首表达的思想感情。

2.学习重难点:品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,增强古诗文修养。

(二)自主探究A.基础扫描1. 给下列加点字注音:归雁..(.).枯藤..()天涯.()2. 释义:客路:潮平两岸阔.....:海日生残夜:天涯:3.文学常识填空:(1)《次北固山下》作者,(朝代)诗人。

(2)《天净沙·秋思》作者,(朝代)散曲家,与关汉卿、王实甫、并称为元代杂剧四大家。

“天净沙”,牌名,“秋思”是题目。

元人誉为“秋思之祖”B.探究文本。

1.小组合作:赏析这两首诗的名句。

(1)“潮平两岸阔,风正一帆悬”赏析:(2)夕阳西下,断肠人在天涯。

赏析:2.请发挥想象,简要地描绘《天净沙·秋思》诗中的画面。

二、合作探究㈠展示反馈----小展示任务要求:小组内质疑答疑,结对同学之间进行。

步骤是先同质对子讨论释疑,再异质对子之间帮扶解疑。

共同的疑点作好记录,以备组间展示。

㈡展示反馈----大展示任务要求:指定或轮流由各组的发言人进行展示,疑点由全班共同探究释疑。

㈢点拨归纳任务要求:指定或轮流由小组的发言人进行总结归纳,教师适时指导、引领、拓展延伸。

三、训练达标(一)次北固山下1.这是一首写景抒情的 ___________(体裁),四联诗的名称分别为首联、、、尾联。

2.这首诗中借景抒情又蕴涵自然理趣的诗句是“”。

抒发乡愁的句子是“”。

3.诗人对旅途的感觉是顺利的,还是不顺利的?从诗中哪个地方可以表现出来?4.“海日生残夜,江春入旧年”抒发了作者怎样的情怀?(二)天净沙·秋思1.这首曲是一首散曲中的______,曲牌名是_______,曲名是______。

2.曲子的第一句用了三个______,写了三种景物。

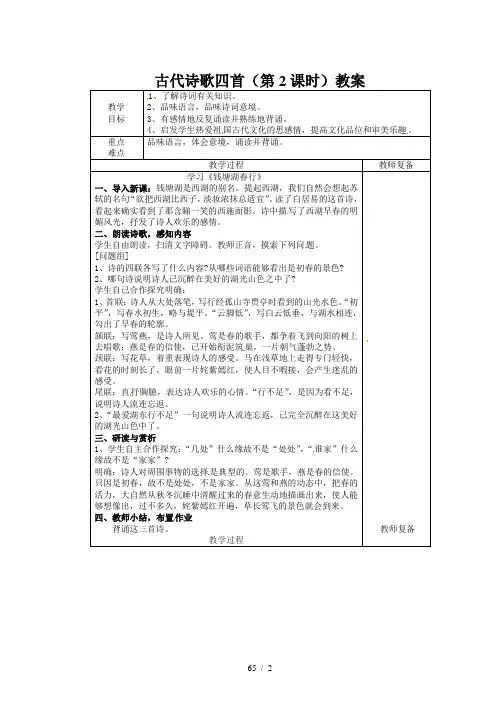

古代诗歌四首(第2课时)教案教学目标1、了解诗词有关知识。

2、品味语言,品味诗词意境。

3、有感情地反复诵读并熟练地背诵。

4、启发学生热爱祖国古代文化的思感情,提高文化品位和审美乐趣。

重点难点品味语言,体会意境,诵读并背诵。

教学过程教师复备学习《钱塘湖春行》一、导入新课:钱塘湖是西湖的别名。

提起西湖,我们自然会想起苏轼的名句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总适宜”。

读了白居易的这首诗,看起来确实看到了那含睇一笑的西施面影。

诗中描写了西湖早春的明媚风光,抒发了诗人欢乐的感情。

二、朗读诗歌,感知内容学生自由朗读,扫清文字障碍。

教师正音,摸索下列问题。

[问题组]1、诗的四联各写了什么内容?从哪些词语能够看出是初春的景色?2、哪句诗说明诗人已沉醉在美好的湖光山色之中了?学生自己合作探究明确:1、首联:诗人从大处落笔,写行经孤山寺贾亭时看到的山光水色。

“初平”,写春水初生,略与堤平。

“云脚低”,写白云低垂,与湖水相连,勾出了早春的轮廓。

颔联:写莺燕,是诗人所见。

莺是春的歌手,都争着飞到向阳的树上去唱歌;燕是春的信使,已开始衔泥筑巢,一片朝气蓬勃之势。

颈联:写花草,着重表现诗人的感受。

马在浅草地上走得专门轻快,看花的时刻长了,眼前一片姹紫嫣红,使人目不暇接,会产生迷乱的感受。

尾联:直抒胸臆,表达诗人欢乐的心情。

“行不足”,是因为看不足,说明诗人流连忘返。

2、“最爱湖东行不足”一句说明诗人流连忘返,已完全沉醉在这美好的湖光山色中了。

三、研读与赏析1、学生自主合作探究:“几处”什么缘故不是“处处”,“谁家”什么缘故不是“家家”?明确:诗人对周围事物的选择是典型的。

莺是歌手,燕是春的信使。

只因是初春,故不是处处,不是家家。

从这莺和燕的动态中,把春的活力,大自然从秋冬沉睡中清醒过来的春意生动地描画出来,使人能够想像出,过不多久,姹紫嫣红开遍,草长莺飞的景色就会到来。

四、教师小结,布置作业背诵这三首诗。

教学过程教师复备学习《天净沙•秋思》一、导入新课:七百多年来,人们说起“乡愁”,就会想到这篇作品。

《古代诗歌四首》学案【学习目标】(实现一个小目标,就是向理想进了一大步!)1、背诵这四首诗歌,想象诗中的写景画面。

2、适当了解写作背景,体会诗人的思想感情。

【学习过程】(心动不如行动——有了目标,更要有行动!)【学习时间】1.5课时一、填空,明确本课的学习重点:这四首古代诗歌,都是写景抒情的佳作,所以我们在诵读时,要借助景物描写想象诗中的画面,体会蕴含在写景中的感情。

二、检查预习,比比谁知道的多:查阅资料,了解相关文学常识和主动扫除生字生词,适当摘记..。

..;之后互相交流三、在老师的指导下,仔细阅读教科书(正文和注释),勾画批注....你觉得重要的地方;然后反复诵读....每首古诗,完成下面的题目。

(一)《观沧海》1、《观沧海》的作者,字,现在安徽亳州人。

他是我国时的家、家、人。

2、读一读下列词语,给下列加点字注音(可写在课本上)。

碣.石()澹澹..()竦峙..()丰茂.()3、解释下列词语在诗中的意思(可写在课本上)。

临何澹澹萧瑟洪波行若其歌以咏志4、了解背景,感悟作品,抓住重点诗句,体会作者感情——读下列文段,填空:《观沧海》是曹操的名篇,是他征乌桓时所作。

公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。

他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

大战之前,身为主帅的曹操,登上当年、汉武也曾登过的碣石,又当秋风萧瑟之际,他的心情一定会像一样难以平静。

他将自己这种的精神融会到诗里,借着的形象表现出来,使这首诗具有一种的风格,成为一篇优秀的作品。

“东临碣石,以观沧海。

”开篇点题,交代了观察的、以及观察的。

这两句虽然没有直接写到人,但我们仿佛看到了曹操登山望海时的那种勃勃英姿。

“”字统领全篇,是诗的线索,以下由这个字展开,写登山所见。

“水何”以下六句,是正面铺写大海,其中真正写大海的只有两句:“”和“”。

虽然字数不多,但作者着重抓住了海水的形态变化进行大笔勾画,写出了大海变化万千的特点。

初一上册语文《古代诗歌四首》教案5篇初一上册语文《古代诗歌四首》教案篇1知识与能力:1.学生背诵,感知诗意。

(重点)2.学生品味,感悟诗情。

(重难点)过程与方法:1.自主,合作,探究。

2.品读,赏析,感悟。

3.多媒体辅助教学。

情感态度与价值观:学生理解朋友之间的真挚情谊。

教学过程:一课前推诗,启迪诗心(一)学生说诗(二)教师评诗平时,我们经常不知道作者的诗说是李白的,何止是张冠李戴啊!网上还传说李白是预言家呢!(看PPT)其实,要说李白的预言,只有一次,那就是他说“随风直到夜郎西”,10年后,他被贬到比湖南夜郎县更西的贵州夜郎国。

二知人论世,走近诗人(一)诗人简介李白,字太白,号青莲居士,出生西域碎叶城(吉尔吉斯斯坦),四川江油人;唐代伟大的浪漫主义诗人,被誉为“诗仙”,与“诗圣”杜甫并称“李杜”。

其诗豪放飘逸,想象丰富,语言清新,音律和谐,意境奇妙。

写月名,捉月死。

学过诗作:《古朗月行》(前四句)《静夜思》《赠汪伦》《夜宿山寺》《望庐山瀑布》《早发白帝城》《望天门山》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《秋浦歌》(炉火照天地,红星乱紫烟。

赧郎明月夜,歌曲动寒川);名句有“蜀道之难,难于上青天”“人生贵相知,何必金与钱”“清水出芙蓉,天然去雕饰”。

(二)背景解说《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是为好友王昌龄(盛唐边塞诗人“诗家天子”,与李白并称“七绝圣手”;学过《芙蓉楼送辛渐》“唐人七绝压卷之作”《出塞》)被贬夜郎而作。

天宝初年,李白在长安供奉翰林时,与他有密切交往。

王昌龄一生遭遇坎坷,其性格与李白傲岸不羁较为相似,因“不护细行”而被谤贬龙标尉。

李白此时正在扬州,听此不幸消息,便题诗抒怀,遥寄慰藉。

三披文入情,感悟诗情(一)朗读试背:听读齐读。

(节奏平仄押韵)(二)感知意象:杨花子规明月。

(三)品悟感情:忧伤同情牵挂安慰。

四深入品味,鉴赏诗美(一)语言美:自然流畅,生动形象。

(二)韵律美:平仄谐调,押韵清晰。

(三)意象美:情景交融,寄托深沉。

“永中•家园”优质课堂导学案组名:姓名:日期:审核人:八年级语文备课组课题《古代诗歌四首》主备人邹琪学习目标:1、学习《闻王吕龄左迁龙标遥有此寄》和《天净沙•秋思》,理解诗歌主题和作者的思想感情。

2、欣赏精彩文句,培养想象能力,体会诗歌意境和思想感情。

读指1、作品简介《闻土昌龄左迁龙标遥有此寄》是李白为好友土昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的好诗。

在盛唐诗坛上,王昌龄也是璀璨的群星之一,以写边塞题材著称,特别損长七绝。

天宝初年,李白在长安供奉翰林时,与他便有密切的交往。

王昌龄一牛遭遇坎坷,他的性格与李口的傲岸不羁有着相似之处。

王昌龄贬龙标尉的时间不可确考,有人推测人约在天宝七八年间。

李白从天宝三年离京漫游,此时正在扬州,听到这个不幸的消息,便题诗抒怀,遥寄给远方的友人。

《天净沙•秋思》是元曲作家马致远创作的小令,杲一首著名的散曲作品。

此曲以多种景物并置,组合成一幅秋郊夕照图,让天涯游子骑—匹瘦马出现在一派凄凉的背景上,从中透出令人哀愁的情调,它抒发了一个飘零天涯的游了在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦愁楚之情。

这支小令句法别致,前三句全由名词性词组构成,一共列出九种景物,言简而意丰。

全曲仅五句二十八字,语言极为凝练却容量□大,意蕴深远,结构精巧,顿挫有致,被后人誉为“秋思Z祖”。

2、作家介绍李白(701年2月8日一762年12丿J),字太白,号青莲居士,乂号“谪仙人覽是唐代伟人的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙覽与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交女。

有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《越女词》、《早发白帝城》等多首。

马致远(1250—1324),字T里,号东篱,大都(今北京)人。

他是一位“姓名香贯满梨园”的著名作家,乂是“元贞书会”的重要人物,与关汉卿、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家“。

七年级上册语文《古代诗歌四首》教案【三篇】《古代诗歌四首》教案1教学目标:知识与水平:1、体会作者用凝练的语言描写出的一幅幅美妙的风景图,体味作者所表达的思想感情。

2、品味诗句,感悟诗歌意境,学习诗人借景抒情的写作手法,培养学生赏读诗歌的水平。

过程与方法:1、在反复朗读中启发阅读兴趣,。

2、背诵四首诗,重点理解诗词中景物描写和抒发感情的佳句。

情感态度与价值观:1、增强学生古诗文修养,领会诗歌的意境美、语言美,受到美的熏陶和感染。

教学重点:1、体会四首诗的意思。

2、品味诗、词的特点。

教学难点:1、培养感悟古代诗歌内容的水平。

2、引导学生进入诗歌意境,使用再造想像感悟诗歌内容。

教学方法:朗读法、联想想象法、讨论点拨法课时安排:2课时第一课时一、导入师:同学们,你们知道在我国的唐、宋、元、明清各个朝代,分别有哪几种文学体裁发展得最有成就?生:唐诗、宋词、元曲、明清小说。

师:的确,中国自古就是一个诗的国度,以古老的《诗经》发端,优秀的诗歌作品浩如烟海,今天,我们就来学习四首脍炙人口的诗篇。

二、学习《观沧海》1、走近作者曹操(155~220),字孟德,沛国谯郡人,东汉末年的政治家、军事家、诗人。

善诗歌,以慷慨悲壮见称。

汉献帝建安十二年(207)曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临竭后山。

他跃马扬鞭,登上当年秦皇、汉武也曾登过的碣石,又当秋风萧瑟之际,心潮像沧海一样难以平静,触景生情写下这首壮丽的诗篇。

诗作融会自己昂扬奋发的精神,具有一种雄浑苍劲的风格。

2、朗读(1)教师范读,学生听准字音、停顿(2)生齐读,师指导其不足之处(3)生自读,读出自己的理解3、研读诗歌(1)教师讲解:这是一首写景抒情诗。

诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了作者开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

“东临碣石,以观沧海”开篇点题,交待了观察的方位、地点以及观察的对象。

“观”字统领全篇,是诗的线索,以下十句写观海所见。

《古代诗歌四首》学案

教学目标:

1、了解一些古代诗歌常识;

2、理解诗歌字词含义和诗歌大意;熟读并背诵、默写四首诗歌;

3、初步学习欣赏精彩文句;培养想象能力,体会诗歌意境和思想感情。

教学重点:

1、理解诗歌字词含义和诗歌大意;

2、了解一些古代诗歌常识。

教学难点:欣赏精彩文句,培养想象能力,体会诗歌意境和思想感情。

预习提示

作者简介

《观沧海》选自《乐府诗集》是《步出夏门行》中的一章。

作者曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽省毫县)人。

东汉末政治家、军事家、诗人。

《次北固山下》选自《全唐诗》,作者王湾,洛阳人,唐代诗人。

诗歌格律常识

通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。

唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫古体诗。

如《观沧海》。

而把唐朝新出现的律诗、绝句叫近体诗。

如《钱塘湖春行》就是律诗,《登鹳雀楼》就是绝句。

律诗,因格律要求严格而得名,有五言律诗、七言律诗两种;律诗的格律规定有、限制了对仗,八句可分为四联,中间两联必须两两对仗,是两对对偶句。

”)

重点字词

沧海(c a ng)碣石(ji ©)竦峙(s o ngzh i)浅草(qi a n)潮平(ch a o)归雁(y d n)沙堤(d i)啄(zhu 6)春泥萧瑟(s P)枯藤(t e ng)澹澹(d a n)

一、导读《观沧海》

(一)题解:简介作者及诗歌创作背景。

(二)熟悉诗歌。

教正读音。

重点强调“碣”“澹”“茂”的字形。

(三)理解字词。

沧:临:碣石:何:澹澹:竦峙:

萧瑟:行:若:星汉:灿烂:幸:至: 以:咏:

(四)整体把握,疏通文意。

1、归纳诗歌主要内容和主旨。

(讨论回答)

主旨:

(五)欣赏诗歌。

(讨论回答)

1、诗中最能体现作者博大胸怀的诗句是?

2、题目为观沧海,全诗以哪个字统领全篇?作者观到的景象有哪些?哪些是动的,哪些是静的?

3、“水何澹澹,山岛竦峙”两句渲染了大海怎样的气势?

4、诗中交代观海地点的诗句是?

小结:

写景的十句,前六句写的是实景,后四句写的是虚景。

这首诗借景抒情。

将眼前海上景色和自已的雄心壮志融合在一起,诗人以沧海自比,开阔的意境,雄浑的气势,也是诗人宽广的胸怀和豪迈的气魄的表现。

诗中洋溢着饱含的激情。

诗人勾画了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

二、导读《次北固山下》

(一)题解:1、简介作者及诗歌创作背景。

2、讲授古代诗歌常识。

(二

)

熟悉诗歌。

(三

)

理解字词。

次:客路:行舟:潮平:风正悬:残夜:乡书:达:

(四)整体把握,疏通文意。

(讨论回答)

1、归纳诗歌主要内容和主旨。

首联:颔联

颈联:尾联

主旨:

总结:

首联两句点题。

“青山”当指北固山,在镇江之北,面临长江,三面环水。

诗人此刻在船上,“客

路”即驿道,既在青山之外,他是看不到的,可见这是诗人的想像,表明船到镇江后,他还要乘驿车到别的地方去,已暗含旅途奔波之意。

颔联写船上所见景色,是近景。

“平”“阔”“正”“悬”四字炼得好:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。

“潮平”一语,又是为颈联中“江春”一语作铺垫。

颈联是这首诗中的佳句:夜还没尽,就看到一轮红日从东边江面上徐徐升起,带来了温暖的气息;江上春早,旧年未过新春已来。

(残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天)。

时

间过得这么快,怎能不令人感慨系之!

尾联由感受写到思乡。

虽然有美好的江南景色可观赏,却无法抑制涌动的思乡之情。

诗人离家日久,见此景,情何以堪?由此他自然想到要借雁足来给他传递家书了。

全诗层层相因,浑然一体。

诗中对景色的描写表现了诗人对祖国大好河山的热爱,虽然末句写了旅途中的乡思,却没有一点凄凉之情。

(五)欣赏诗歌

1、《次北固山下》中的千古名句是:

2、“潮平两岸阔,风正一帆悬”这两句诗的意思

3、“海日生残夜,江春入旧年”写的是什么美景?

三、主题归纳

《观沧海》是一首写景抒情诗。

是人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中原建功立业的抱负。

《次北固山下》诗人即景抒情,细致的描绘了长江下游开阔秀丽的早春景色,抒发了旅途中的思乡之情。

四、写作特色

《观沧海》1、借景抒情,情景交融。

2、意境开阔,气势雄浑。

3、想象丰富,富有浪漫色彩。

《次北固山下》1、寓情于景。

景中含理。

2、对仗工整,语言凝练。

五、布置作业:

1、默写与背诵《观沧海》、《次北固山下》。

2、熟读背诵《钱塘湖春行》、《天净沙秋思》,不懂的字词自己查出来。