血栓弹力图简介

- 格式:ppt

- 大小:1.43 MB

- 文档页数:54

血栓弹力图原理血栓弹力图(thromboelastography,TEG)是一种通过测定凝血全过程中凝血血栓的形成、稳定性以及溶解能力来评估血液凝血功能的方法。

它是近年来应用较广泛的一种全面评价血液凝固功能的实验室检测技术。

血栓弹力图原理基于一个简单的原理:通过利用血液在旋转圆盘上形成的凝固血块的弹力特性。

在血栓形成过程中,凝血因子会逐步激活,最终形成纤维蛋白聚合物,这一过程导致血液从液态转变为凝固态。

血栓弹力图利用一个特殊的旋转圆盘来模拟这一过程。

血栓弹力图实验中,将一小块特殊处理的圆盘浸入含有抗凝剂的采血管中,然后开始旋转圆盘。

当血液开始凝固时,液态血液会渗透到圆盘孔洞中,形成类似网状结构的血凝块。

同时,圆盘不断旋转,通过变频振荡器检测旋转阻尼变化,得出弹力和阻尼的变化曲线,并计算出弹力学参数。

根据血栓弹力图的原理,我们可以得到几个重要的参数,包括:1. R值(凝血起始时间):反映血液开始凝固的速度。

它是血小板和纤维蛋白聚合物形成之间的时间间隔。

2. K值(凝血时间):指纤维蛋白聚合物生成的时间,反映了凝血过程的速度。

3. α角(形成血栓的速度):反映血栓形成的速度和强度。

4. MA值(最大弹力):表示血凝块的机械强度和稳定性。

MA值越高,说明血凝块越稳定。

5. G值(凝血整体功能):通过计算得出,是凝血过程的综合表现,反映了凝血功能的整体状态。

通过分析这些参数,可以评估血液凝固功能的异常情况,如出血倾向、血栓形成等。

血栓弹力图作为一种全面评估凝血功能的方法,在临床上被广泛应用于手术、创伤、产科等领域,有助于指导临床决策和治疗方案制定。

血栓弹力图概要2022-06-27 07:47血栓弹力图(thromboela-stogram,TEG)是反映血液凝固动态变化(包括纤维蛋白的形成速度,溶解状态和凝状的坚固性,弹力度)的指标,因此影响血栓弹力图的因素主要有:红细胞的聚集状态、红细胞的刚性、血凝的速度,纤维蛋白溶解系统活性的高低等。

血栓弹力图的主要指标有:①反应时间(R)表示被检样品中尚无纤维蛋白形成;②凝固时间(K)表示被检样品中开始形成纤维蛋白,具有一定的坚固性;③图中两侧曲线的最宽距离(MA)表示血栓形成的最大幅度;④血栓弹力图(ε),表示血栓的弹性的大小。

⑤最大凝固时间(m),表示凝固时间至最大振幅的时间。

血栓弹力图均用血栓弹力图仪进行检测。

血液凝固过程的最终结果是形成血凝块,血凝块的物理性质(速率、硬度、稳定性)将决定病人是否具有正常的凝血功能,是否会出血或形成血栓。

血栓弹力图仪通过对血样凝血过程进行监控、测度、分析,对患者凝血情况做出定量和定性预测。

随着血凝块的形成、回缩和/或溶解,电脑控制的血栓弹力图仪能自动记录动力学变化,绘出血栓弹力图(TEG)。

血栓弹力图仪是对凝血全过程进行动态、完整、连续、真实再现的一种检测手段。

血栓弹力图项目解读R:凝血因子反应时间,反映参加凝血启动过程的凝血因子的综合作用,代表凝血因子的总体活性。

MA:最大振幅,反映已形成的血凝块的最大强度或硬度,主要代表血小板的聚集功能。

K和α角:二者均是血凝块聚合速度参数,反映血凝块形成的速率,代表纤维蛋白原的功能与水平。

LY30:MA值出现后30分钟内血凝块溶解百分比,反映纤溶活性。

EPL:预测MA值出现后30分钟内血凝块溶解百分比,反映纤溶活性。

CI:综合凝血指数,反映不同条件下凝血的综合状态。

AA抑制率(花生四烯酸抑制率):反映服用阿司匹林等药物后病人血小板抑制的百分率,大于等于50%药物起效。

ADP抑制率(二磷酸腺酐抑制率):反映服用波利维等药物后病人血小板抑制的百分率,大于等于30%药物起效。

血栓弹力图

血栓弹力图概述

血栓弹力图是动态凝血过程中切应力大小随时间变化的描记,也是复弹性模量大小的直接反映。

提出了一个新的三参数的数学模型表达血栓弹力图,研究了模型参数变化对模型曲线的影响及模型参数与血栓弹力图临床参数间的对应关系,给出了模型参数确切的生理、病理意义。

对西苑医院大量血栓弹力图的拟合表明,该模型能比较精确地表达正常及各种病理条件下不正常血栓弹力图的完整变化曲线,而且参数少,拟合出的参数值相当确定,提供了明确直观的凝血机制信息。

血栓弹力图临床意义

(1)血栓性疾病:肾病综合征、尿毒症、冠心病、心绞痛、心肌梗死、脑梗塞、动静脉血栓形成等,r值及K值明显减少,而ma值及mε值增大。

(2)血小板异常性疾病抅:原发性和继发性血小板减少症,r和K值增大,而ma值和mε值值降低。

血小板功能异常性疾病则ma值和mε值明显降低。

(3)凝血因子缺陷性疾病:血友病类出血性疾病,r值及K值显著增加,而ma值及mε值降低。

(4)纤溶亢进性疾病:原发性纤溶症、弥散性血管内凝血的继发性纤溶,在突发纤溶时,TEG 可示纤溶的强度和速度。

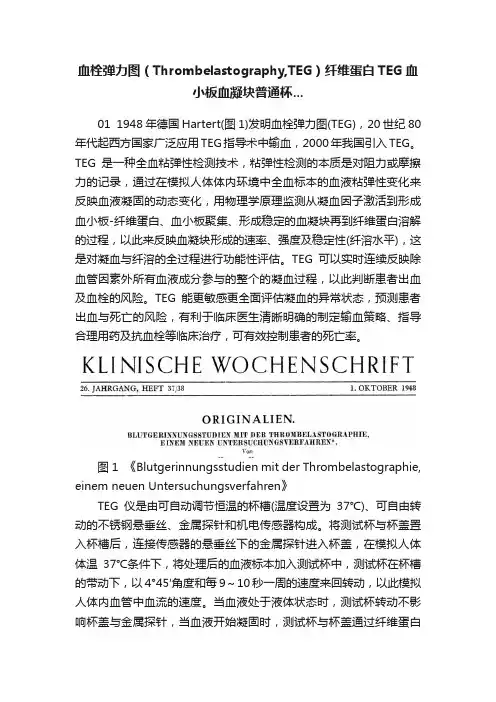

血栓弹力图(Thrombelastography,TEG)纤维蛋白TEG血小板血凝块普通杯...01 1948年德国Hartert(图1)发明血栓弹力图(TEG),20世纪80年代起西方国家广泛应用TEG指导术中输血,2000年我国引入TEG。

TEG是一种全血粘弹性检测技术,粘弹性检测的本质是对阻力或摩擦力的记录,通过在模拟人体体内环境中全血标本的血液粘弹性变化来反映血液凝固的动态变化,用物理学原理监测从凝血因子激活到形成血小板-纤维蛋白、血小板聚集、形成稳定的血凝块再到纤维蛋白溶解的过程,以此来反映血凝块形成的速率、强度及稳定性(纤溶水平),这是对凝血与纤溶的全过程进行功能性评估。

TEG可以实时连续反映除血管因素外所有血液成分参与的整个的凝血过程,以此判断患者出血及血栓的风险。

TEG能更敏感更全面评估凝血的异常状态,预测患者出血与死亡的风险,有利于临床医生清晰明确的制定输血策略、指导合理用药及抗血栓等临床治疗,可有效控制患者的死亡率。

图 1 《Blutgerinnungsstudien mit der Thrombelastographie, einem neuen Untersuchungsverfahren》TEG仪是由可自动调节恒温的杯槽(温度设置为37℃)、可自由转动的不锈钢悬垂丝、金属探针和机电传感器构成。

将测试杯与杯盖置入杯槽后,连接传感器的悬垂丝下的金属探针进入杯盖,在模拟人体体温37℃条件下,将处理后的血液标本加入测试杯中,测试杯在杯槽的带动下,以4°45′角度和每9~10秒一周的速度来回转动,以此模拟人体内血管中血流的速度。

当血液处于液体状态时,测试杯转动不影响杯盖与金属探针,当血液开始凝固时,测试杯与杯盖通过纤维蛋白紧密粘附在一起,测试杯转动就会带动金属探针转动,金属探针的转动反映血凝块的强度,随着纤维蛋白生成量的增加,血凝块逐渐增大,金属探针转动受到的阻力增大。

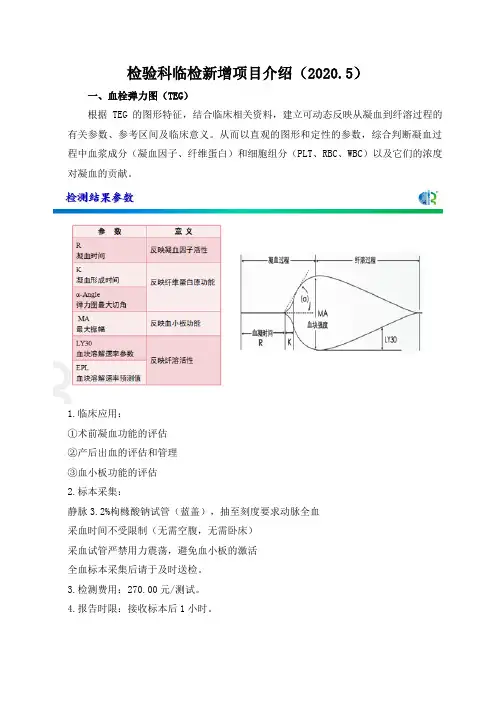

检验科临检新增项目介绍(2020.5)

一、血栓弹力图(TEG)

根据TEG的图形特征,结合临床相关资料,建立可动态反映从凝血到纤溶过程的有关参数、参考区间及临床意义。

从而以直观的图形和定性的参数,综合判断凝血过程中血浆成分(凝血因子、纤维蛋白)和细胞组分(PLT、RBC、WBC)以及它们的浓度对凝血的贡献。

1.临床应用:

①术前凝血功能的评估

②产后出血的评估和管理

③血小板功能的评估

2.标本采集:

静脉3.2%枸橼酸钠试管(蓝盖),抽至刻度要求动脉全血

采血时间不受限制(无需空腹,无需卧床)

采血试管严禁用力震荡,避免血小板的激活

全血标本采集后请于及时送检。

3.检测费用:270.00元/测试。

4.报告时限:接收标本后1小时。

血栓弹力图简介及各科室地应用TEG简介及应用血栓弹力图仪(Thrombelastography, TEG)是一种从整个动态过程来监测凝血过程的分析仪。

血栓弹力图仪于1948年由德国人Harter发明,80年代开始广泛用于临床指导术中输血,并取得了良好效果,现已成为当今围术期监测凝血功能的最重要指标。

同时也是世界上先进国家进行血制品管理的重要工具,在输血指南里使用该设备。

其节约20%-50%的血制品使用功能被国内、外临床文献大量证明。

该设备在95-96年开始在心脏外科开始使用。

目前以TEG为主要监测手段的体外循环术中凝血监测方案已经在世界上40多个国家使用。

抗血小板药物疗效监测的方法—PlateletMapping,即血小板图试验,从而为临床带来了快速、准确的监测血小板聚集功能的技术。

国内外近4000份临床文献从各个角度就TEG对临床诊疗效果进行了论证。

TEG在国内的使用情况我国许多三甲医院的麻醉科、ICU、体外循环、器官移植科等在2000年左右率先使用TEG指导术中成分血和凝血相关药物的使用,得到了很好的效果,并有大量文献报道。

2006年,检验科开始使用TEG 作为凝血检测的筛选和补充;同年,一些输血科开始将TEG正式纳入临床选择血制品的客观依据,并开始用TEG进行血制品使用的管理的主要设备。

使临床医生真正做到了在合适的时间,选择和使用正确种类和剂量的成分血制品,从根本上杜绝了我国临床用血的盲目和浪费。

2006年初,TEG的PlateletMapping,即血小板图试验开始在中国上市,从而开创我国心脑血管病抗血小板药物检测的新方法。

填补了我国临床使用抗血小板药物缺乏药物疗效监测的空白。

为实现个性化的抗血小板治疗和解决PCI冠脉搭桥等手术的疑难病例,开创了新的起点。

同时它为预防血栓和进行血栓分层等领域提供了快速有效的检测方法。

国家认可的检测方法TEG血栓弹力图试验列入2007年6月卫生部公布的《医疗机构临床检验项目目录》和《全国医疗服务价格项目规范(试行2001年版)》新增和修订的项目目录中。

血栓弹力图原理血栓弹力图(TEG)是一种用于评估凝血功能的实验室技术,通过对血液在凝血过程中的弹性和流变特性进行定量分析,可以为临床医生提供关于患者凝血状态的重要信息。

血栓弹力图原理的理解对于正确解读和应用血栓弹力图结果至关重要。

血栓弹力图原理主要涉及到四个主要参数,凝血时间(R),凝固弹性(K),最大凝血弹性(MA)和凝血指数(CI)。

在进行血栓弹力图测试时,血液样本首先被置于一个旋转杯中,随后通过在杯中加入激活剂和钙离子来启动凝血过程。

在凝血开始后,杯中的弹簧会受到拉力,产生一系列的震动,这些震动被传感器捕捉并转化为图形显示在计算机屏幕上。

凝血时间(R)是血栓弹力图上的第一个参数,它反映了凝血反应的起始时间,即凝血开始到血液开始凝固的时间。

凝血时间的延长可能意味着凝血因子活性降低或者抗凝血系统活性增加。

凝固弹性(K)是血栓弹力图上的第二个参数,它反映了凝血血栓形成的速度。

K值的变化可以反映出凝血因子活性和纤维蛋白原浓度的改变。

最大凝血弹性(MA)是血栓弹力图上的第三个参数,它反映了血栓的稳定性和强度。

MA值的变化可以反映出纤维蛋白原浓度和血小板功能的改变。

凝血指数(CI)是血栓弹力图上的最后一个参数,它是通过R、K和MA计算得出的综合指标,反映了整个凝血过程的动态变化。

通过对血栓弹力图原理的深入理解,我们可以更准确地评估患者的凝血功能状态,为临床医生提供更多的诊断和治疗参考。

血栓弹力图在心脏手术、创伤、产科、重症监护等临床领域有着广泛的应用,对于及时发现和处理凝血功能异常具有重要意义。

总之,血栓弹力图原理的理解对于正确解读和应用血栓弹力图结果至关重要。

通过对血栓弹力图测试中的凝血时间、凝固弹性、最大凝血弹性和凝血指数等参数的分析,可以更全面地了解患者的凝血功能状态,为临床诊断和治疗提供更可靠的依据。

血栓弹力图技术的不断发展和完善,将为临床医生提供更多更好的工具,促进患者的个性化治疗和精准医学的实现。

血栓弹力图原理血栓弹力图(thromboelastography,TEG)是一种用于评估凝血功能的实时血液凝固分析技术。

它可以提供关于血液凝固的全面信息,包括凝血启动、血栓形成和溶解过程。

血栓弹力图通过测量血液在凝血和溶解过程中的弹性变化,为临床医生提供了重要的诊断和治疗决策依据。

血栓弹力图的原理基于弹性原理和机械原理。

在进行血栓弹力图检测时,首先需要将血液样本与激活剂混合,然后将混合物放置到一个旋转杯中。

旋转杯中有一个细的钢丝,当血液开始凝固时,钢丝会受到拉伸,并且会随着血栓形成的增加而产生弹性变化。

同时,旋转杯会以一个恒定的速度旋转,这样就可以记录下血栓形成和溶解的全过程。

血栓弹力图可以提供许多有用的参数,包括凝血时间(R时间)、凝固时间(K时间)、凝血弹性(MA值)、溶解时间(LY30值)等。

这些参数可以帮助医生评估患者的凝血功能,判断其是否存在凝血异常、出血风险以及血栓形成的倾向。

血栓弹力图在临床上有着广泛的应用。

首先,它可以帮助医生及时发现患者的凝血功能异常,指导临床治疗。

例如,在手术前、术中和术后,医生可以通过监测血栓弹力图来调整抗凝和止血药物的使用,降低手术出血和血栓风险。

其次,血栓弹力图还可以用于评估急性出血患者的凝血功能,指导输血和凝血因子的使用,提高出血患者的治疗效果。

除此之外,血栓弹力图还可以用于监测抗凝治疗的效果,例如华法林和肝素的使用。

通过定期监测患者的血栓弹力图参数,医生可以调整抗凝药物的剂量,保持患者在安全的凝血状态,避免出血和血栓并发症的发生。

总的来说,血栓弹力图作为一种全面、实时的凝血功能评估技术,对于临床医生来说具有重要的意义。

它不仅可以帮助医生及时发现患者的凝血功能异常,指导临床治疗,还可以用于监测抗凝治疗的效果,提高患者的治疗效果。

因此,血栓弹力图在临床应用中具有广阔的发展前景,将为临床医生提供更多的凝血功能信息,为患者的治疗带来更大的益处。

血栓弹力图技术(TEG)是近年来常用的一项监测患者整体凝血功能的技术,主要的工作原理是通过悬垂丝监控血液凝集、血块的强度和血块的溶解过程,将监测到的血液凝血的动力信号转化为电信号,以反映患者纤维蛋白原水平、血小板聚集功能以及凝血因子水平的一种技术。

与传统的凝血因子检测对比,TEG可以总体评估患者的凝血水平和纤溶状态,更客观真实。

并通过不同参数反应凝血通路中不同凝血因子、纤维蛋白原和血小板的功能。

TEG目前常常用于监测器官移植、大量输血、抗血小板药物应用后患者凝血和纤溶监测。