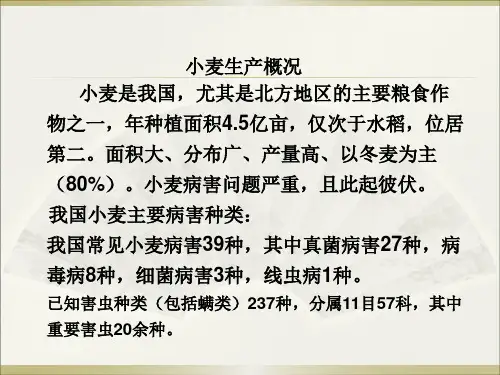

小麦病虫害图谱

- 格式:pptx

- 大小:3.45 MB

- 文档页数:16

最全小麦虫害(附图)小麦上的害虫种类繁多,它们给小麦的生长和产量带来了巨大的损失。

本文将介绍小麦的主要害虫及其防治方法。

1.蝼蛄蝼蛄是分布在全国各地的害虫,对谷物、蔬菜和树苗造成危害。

东方蝼蛄和华北蝼蛄是常见的品种。

蝼蛄喜欢食用刚发芽的种子和植物的根部,危害幼苗。

它们不仅能将地下嫩苗根茎取食成丝丝缕缕状,还能在苗床土表下开掘隧道,使幼苗根部脱离土壤,失水枯死。

防治方法:①夏收后和秋收后进行翻地和大水灌地,破坏蝼蛄的产卵场所,使它们被迫向上迁移,在结冰前深翻,把翻上地表的害虫冻死。

②拌种:使用50%辛硫磷乳油0.2~0.33kg拌种100kg,可有效防治蝼蛄等地下害虫,保苗效果可长达20天。

③诱杀:每亩用40%毒死蜱100到150毫升,拌炒熟的麦麸10到15公斤,堆放在幼苗根部诱杀防治。

④土壤处理:在蝼蛄为害严重的地块,每亩用5%辛硫磷颗粒剂1~1.5kg,均匀撒于地面,然后进行耙地,也可撒于播种沟内。

⑤生长期被害,也可用48%毒死蜱乳油1000倍液喷洒或浇灌。

2.蛴螬蛴螬是鞘翅目金龟甲总科幼虫的总称,我国有1000多种蛴螬,其中,华北大黑鳃金龟、暗黑鳃金龟、铜绿丽金龟和黑绒金龟为优势虫种。

蛴螬的食性很杂,是多食性害虫,为害作物幼苗、种子及幼根、嫩茎。

蛴螬主要在地下为害,咬断幼苗根茎,切口整齐,造成幼苗枯死,或蛀食块根、块茎,造成孔洞,使作物生长衰弱,影响产量和品质。

同时,被蛴螬造成的伤口有利于病菌的侵入,诱发其他病害。

成虫金龟子主要取食植物地上部的叶片,有的还为害花和果实。

防治方法:①应抓好蛴螬的防治,如大面积秋、春耕,并随犁拾虫;避免施用未腐熟的厩肥,减少成虫产卵;合理灌溉,即在蛴螬发生严重地块,合理控制灌溉,或及时灌溉,促使蛴螬向土层深处转移,避开幼苗最易受害时期。

②药剂土壤处理。

如用50%辛硫磷乳油每667m2 200—250g,加水10倍,喷于25—30kg细土上拌匀成毒土,顺垄条施,随即浅锄。

小麦常见虫害大全(图谱)1、小麦吸浆虫小麦吸浆虫以幼虫潜伏在颖壳内吸食正在灌浆的麦粒汁液,造成秕粒、空壳。

小麦吸浆虫以幼虫为害花器、籽实和或麦粒,是一种毁灭性害虫。

吸浆虫幼虫吸浆虫成虫麦红吸浆虫雌成虫体长2-2.5mm,翅展5mm左右,体桔红色。

前翅透明,有4条发达翅脉,后翅退化为平衡棍。

触角细长,14节,雄虫每节中部收缩使各节呈葫芦结状,膨大部分各生一圈长环状毛。

雌虫触角呈念珠状,上生一圈短环状毛。

雄虫体长2mm左右。

2、小麦蚜虫小麦蚜虫是麦田中的一种麦蚜,属于昆虫类,是小麦的主要害虫之一,主要集中在小麦背面、叶鞘及心叶处为害。

我国为害小麦的蚜虫有多种,通常较普遍而重要的有:麦长管蚜、麦二叉蚜、黍缢管蚜、无网长管蚜。

以成虫和若虫刺吸麦株茎、叶和嫩穗的汁液。

麦苗被害后,叶片枯黄,生长停滞,分蘖减少;后期麦株受害后,叶片发黄,麦粒不饱满,严重时麦穗枯白,不能结实,甚至整株枯死。

麦蚜的为害主要包括直接为害和间接为害两个方面:直接为害主要以成、若蚜吸食叶片、茎秆、嫩头和嫩穗的汁液。

麦长管蚜多在植物上部叶片正面为害,抽穗灌浆后,迅速增殖,集中穗部为害。

麦二叉蚜喜在作物苗期为害,被害部形成枯斑,其它蚜虫无此症状。

间接为害是指麦蚜能在为害的同间,传播小麦病毒病,其中以传播小麦黄矮病为害最大。

3、麦蜘蛛麦蜘蛛又名红蜘蛛、火龙、红旱、麦虱子等,分为麦长腿蜘蛛、麦圆蜘蛛两种。

麦长腿蜘蛛喜温暖、干燥,白天8、9点开始活动,以下午3-4点最盛;麦圆蜘蛛不耐干旱,以水灌麦田低洼湿润或密植麦田发生较重,多在早上8、9点以前和下午4、5点以后活动。

麦蜘蛛危害后,被害麦叶出现黄白小点,植株矮小,发育不良,生长萎缩,重者干枯死亡。

4、小麦叶蜂小麦叶蜂以幼虫为害麦叶,从叶边缘向内咬食成缺刻,重者可将麦叶全部吃光。

小麦叶蜂幼虫。

图解小麦主要的土传病害!近年来,小麦土传病害呈加重趋势,已成为小麦高产、优质、高效的重要限制因素。

因此,加强小麦种土传病害发生规律和综合防治技术研究已成为小麦生产上亟待解决的问题。

一、小麦的土传病害有哪些土传病害一般危害植物的根和茎,作物生长前期一旦发生病害,幼苗根腐烂或是茎腐烂猝倒,幼苗很快就会死亡,严重影响作物生产。

土传病害的病原体生活在土壤中,条件适宜时从作物根部或茎部侵害作物而引起病害。

小麦田常见的土传病害有纹枯病、根腐病和全蚀病。

1、纹枯病纹枯病的病原是禾谷丝核菌等,菌核则是最为重要的初侵染源。

识别:1)烂芽:小麦的芽鞘受害变成褐色,在幼芽阶段造成作物枯死。

2)病苗:在3-4叶期,在第一叶鞘上呈现中央灰白色,边缘褐色的病斑。

3)花秆烂茎:在返青拔节之后,小麦下部叶鞘上产生中部灰白,边缘浅褐色的云纹状病斑。

多个病斑相互连接形成云纹状的花秆。

条件适宜时,在茎秆上出现“眼斑”。

湿度大时,病叶鞘内侧及茎秆上能看见蛛丝状的白色菌丝体,以及类似油菜籽状的黄褐色菌核。

危害:烂芽、病苗死苗、花秆烂茎、倒伏、枯孕穗和枯白穗。

一般会造成减产10%-20%,严重的会减产50%,个别田块甚至绝收。

2、根腐病根腐病是由多种病原真菌引起的一种土传病害,根腐平脐蠕孢,禾谷镰孢、燕麦镰孢、黄色镰孢,均属半知菌亚门真菌。

识别:全生育期均可发病,苗期引起根腐,成株期引起叶斑、穗腐或黑胚。

幼苗染病后在芽鞘上产生黄褐色至褐色梭形病斑,比那远清晰,中间稍褪色,扩展后引起根基部、根间、分蘖节和茎基部褐变,病组织坏死,上生黑色霉状物,最后根系朽腐。

麦苗平铺在地上,下部叶片变黄,逐渐黄枯而亡。

小穗发病出现褐斑和白穗。

危害:一旦感染上了根腐病,小麦的茎秆极易折倒,轻者减产10%-20%,重者可达到70%-80%。

3、全蚀病全蚀病是由于子囊菌亚门禾顶囊壳小麦变种从而造成的。

识别:我们在全蚀病的辨别上,要注意以下几点:1)病苗:种子根、次生根和地下茎变黑腐烂,根的表面有葡萄菌丝。