第四章 教育与人的发展

- 格式:ppt

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:24

第四章教育与人的身心发展[教学目的]1、了解发展的含义、影响人的身心发展的主要因素以及各因素在人的发展中所起的作用;2、掌握儿童青少年身心发展的基本规律和教育如何与之相适应;3、掌握教育与发展的辩证关系。

[教学重点]1、遗传、环境、教育在人的身心发展中的作用;2、青少年身心发展的基本规律,教育如何与之相适应;[教学难点]对遗传决定论,环境决定论,教育万能论的批判。

[本章主要内容]1、人的发展的含义2、影响人的发展的主要因素3、教育如何适应并促进人的发展[教学方法] 讲授、讨论[教学时数] 4课时[教学过程]第一节影响人的身心发展的主要因素人的发展,是指一个人从生命诞生到死亡在身心两方面所发生的有规律的变化。

包括身体和心理两方面的发展。

身体的发展是指机体的各种组织系统的发育及其机能的增长,是人的生理方面的发展。

心理的发展是指认知、个性和社会性等的发展,是人精神方面的发展。

生理发展是心理发展的物质基础,心理的发展也影响着生理的发展。

影响人的身心发展的因素一、单因素说这种理论从某侧面提出和论证了某一因素在个体发展中的作用,但是又过分而片面地夸大某因素的单独作用,忽视影响个体发展的其他因素以及各因素之间的关系,如遗传决定论、环境决定论和教育万能论都属于这一类型。

(一)、遗传决定论代表人物主要有英国的高尔登和美国心理学家霍尔等。

高尔登是英国的人类学家,在1869年出版的《遗传的天才》一书中说:一个人的能力,乃由遗传得来,其受遗传决定的程序,如同一切有机体的形态及躯体组织之受遗传决定的一样。

高尔登选出977个著名人物,包括政治家、法官、军官、文学家和艺术家等,调查他们的亲属,在他们的父子兄弟中有330人具有名声。

另外,他又调查了977个他们所认为的普通人,结果这些人的亲属中只有一个人具有名声。

由此,他得出结论:非凡的才能主要是由遗传决定的。

美国心理学家霍尔,主张“复演说”,把儿童在胎儿期和出生后的发展分别看作是动物和人进化的复演,把生物的发展规律机械地搬到人的发展上来。

教育学第四章教育与人的发展(附答案)第四章教育与人的发展练习题一、填空题1. 因材施教,长善救失是根据人的身心发展的规律。

2. “人是思维的芦草”说明人的特殊的。

3. “你可以堕落为野兽也可以再生为神明” 在人的发展中的重要作用。

4. 格塞尔的“双生子爬梯实验”说明人的早期发展对的依存程度,大大高于外部影响。

5. 人的身心发展的阶段性决定了教育工作的,对不同年龄阶段的儿童必须提出不同的要求,采取不同的内容和方法。

6. “学不躐等” ,不凌节而施“说明教学要遵循人的身心发展的规律,循序渐进。

7. 遗传素质是人的身心发展的生理前提,环境是人身心发展的外部条件,是个体发展的决定性因素。

8. 皮亚杰的构造理论认为,儿童各个发展时期都有不同的活动图示,活动图示经过不断的同化、和平衡,形成不同的认知结构。

9. 人的身心发展的特殊性主要体现在自然性、社会性和。

10. 关于影响人的身心因素的理论可以分为内发论和。

二、单项选择题1. 狭义的人的发展指的是()A. 心理的种系发展B心理的种族发展C社会团体的心理发展D个体从出生到成年期间身心所发生的积极变化2. 人的身心发展的规律是指()A. 阶段性不平衡性差异性矛盾性 B 不平衡性差异性顺序性连续性C 阶段性差异性不平衡性顺序性D 顺序性矛盾性连续性方向性3. 人的身心发展的阶段性要求教育必须()A. 遵循循序渐进的原则 B 遵循针对性的原则C遵循针对性的原则D遵循长善救失的原则4. 人的身心发展虽有共同的阶段性,但由于人的遗传、社会生活条件和教育条件,以及主观能动性的不同,使人的身心发展的速度、水平和优势特点在不同个体身上各有不同,这是指人的身心发展的()A. 不平衡性 B 差异性C顺序性D矛盾性5. 下列哪些观点属于内因与外因交互作用论?()A. 在人的发展中,遗传与环境是各自发挥作用的B. 在人的发展中,遗传与环境之间是相互依存的关系C. 遗传与环境在人的发展中的关系是乘法关系D. 人的发展是个体的内在因素与外部环境在个体活动中相互作用的结果6. “最近发展区”是指:()A. 儿童借助成人的帮助所达到的解决问题的水平B. 在有指导的环境下,儿童借助成人的帮助所达到的解决问题的水平与在独立活动中所达到的解决问题的水平之间的差异C. 在独立活动中所达到的解决问题的水平D. 儿童先天具有的水平和后天发展的水平之间的差异7. 下列说法哪些是正确的?()A.成熟是训练的前提条件,训练对成熟只能起到加速或延缓的作用B. 机体成熟与是否得到训练没有关系C. 训练能够促进个体的成熟D. 训练对个体的成熟没有影响8. 人的发展主要依靠外在的力量,诸如环境的刺激和要求、他人的影响和学校的教育等。

第4章教育与人的发展(上篇)一、选择题1.把教育隐喻为“园艺”,把学生比作“祖国的花朵”,称教师为“园丁”,持这种观点的人在人的身心发展影响因素问题上倾向于()。

[2012年统考真题] A.遗传决定论B.成熟论C.环境决定论D.内因与外因交互作用论【答案】D【解析】遗传决定论、成熟论和环境决定论都是单纯强调某一因素(分别为遗传、成熟和环境)在人的身心发展中的决定作用,而内因与外因交互作用论注意到内因和外因之间的相互关系与转化,以及各自在人的发展中的作用,也就是该理论认为,随着人的自我意识的提高和社会经验的丰富,人的主观能动性逐渐增强,同时,内外因相互作用,直白点说,就是人有主观能动性愿意与外部因素进行相互的作用。

学生这一“祖国的花朵”如果离开了教师这一“园丁”的栽培,可能会自生自灭,不能“茁壮成长”;反过来,只有“园丁”的“辛勤耕耘”,而“花朵”无意“成长”,这里的无意指的就是人没有主观能动性,“花朵”亦必将“凋零”。

总之,“花朵”的“成长”是“花朵”自身和“园丁”共同努力的结果。

因此答案选D。

2.历史上有各种关于人的发展动因的理论和假设。

下列学说中,支持“外铄论”观点的是()。

[2010年统考真题]A.成熟论B.性善论C.人本主义心理学D.行为主义心理学【答案】D【解析】根据影响人的身心发展的动因是源于内还是源于外,可以将影响人的身心发展因素分为内发论、外铄论和相互作用论。

主张性善论者、遗传决定论者和成熟论者一般强调内在因素在人的身心发展中的决定作用,被称为个体发展动因上的内发论。

“外铄论”强调人的发展主要依靠外在的力量,诸如环境的刺激和要求、他人的影响和学校的教育等。

其代表人物有中国的荀子、英国的洛克和美国的华生。

华生也是行为主义心理学的代表人物。

行为主义心理学主要研究刺激-反应的联结,在人的发展方面,强调外部环境刺激对人的发展的决定作用。

人本主义心理学认为,人的成长源于个体自我实现的需要,自我实现的需要是人格形成、发展的动力。

第四章教育与人的发展一、名词解释1.人的发展:人的发展即人的身心发展,是指个体的身心特点向积极方面变化的过程。

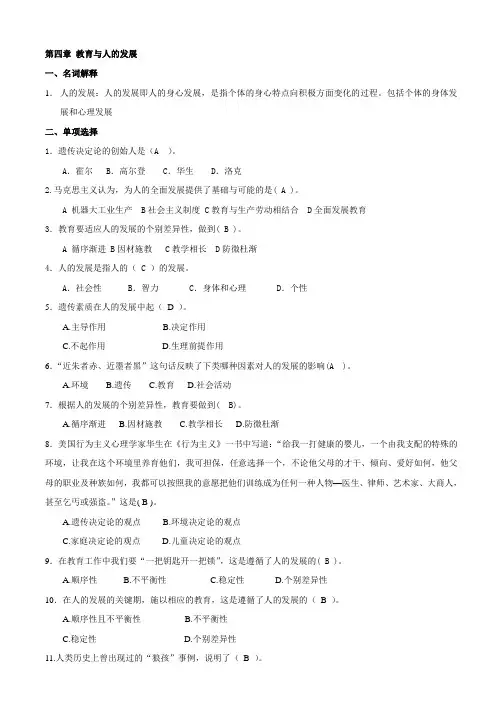

包括个体的身体发展和心理发展二、单项选择1.遗传决定论的创始人是(A )。

A.霍尔 B.高尔登 C.华生 D.洛克2.马克思主义认为,为人的全面发展提供了基础与可能的是( A )。

A 机器大工业生产 B社会主义制度 C教育与生产劳动相结合 D全面发展教育3.教育要适应人的发展的个别差异性,做到( B )。

A 循序渐进 B因材施教 C教学相长 D防微杜渐4.人的发展是指人的( C )的发展。

A.社会性 B.智力 C.身体和心理 D.个性5.遗传素质在人的发展中起(D )。

A.主导作用B.决定作用C.不起作用D.生理前提作用6.“近朱者赤、近墨者黑”这句话反映了下类哪种因素对人的发展的影响(A )。

A.环境B.遗传C.教育D.社会活动7.根据人的发展的个别差异性,教育要做到( B)。

A.循序渐进B.因材施教C.教学相长D.防微杜渐8.美国行为主义心理学家华生在《行为主义》一书中写道:“给我一打健康的婴儿,一个由我支配的特殊的环境,让我在这个环境里养育他们,我可担保,任意选择一个,不论他父母的才干、倾向、爱好如何,他父母的职业及种族如何,我都可以按照我的意愿把他们训练成为任何一种人物—医生、律师、艺术家、大商人,甚至乞丐或强盗。

”这是( B )。

A.遗传决定论的观点B.环境决定论的观点C.家庭决定论的观点D.儿童决定论的观点9.在教育工作中我们要“一把钥匙开一把锁”,这是遵循了人的发展的( B )。

A.顺序性B.不平衡性C.稳定性D.个别差异性10.在人的发展的关键期,施以相应的教育,这是遵循了人的发展的(B )。

A.顺序性且不平衡性B.不平衡性C.稳定性D.个别差异性11.人类历史上曾出现过的“狼孩”事例,说明了(B )。

A.遗传素质在人的身心发展中起决定作用B.遗传素质在人的身心发展中不起决定作用C.遗传素质在人的身心发展中不起作用D.自然环境在人的身心发展中起决定作用12.“我们敢说日常所见的人中,十分之九都是他们的教育所决定的”。

教育与人的发展引言教育是人类社会发展的重要组成部分,它与人的发展紧密相连。

教育不仅传授知识,更在深层次上塑造人的思维、情感和行为方式。

本文将深入探讨教育对人的发展的影响,分析其在认知、情感、身体健康、职业发展和社会发展等方面的作用。

一、教育与人的发展概述教育的定义与目的教育是培养人的社会活动,旨在传递知识、技能,促进人的全面发展。

教育的目的在于培养具有独立思考、创新能力和社会责任感的人才。

人的发展的多维性人的发展包括生理、心理、认知和情感等多方面的发展。

教育应关注人的全面发展,而不仅仅是知识的灌输。

二、教育对认知能力的影响知识体系的构建教育通过系统地传授知识,帮助学生建立完整的知识体系,提高认知能力。

思维能力的培养教育鼓励独立思考,培养批判性思维和解决问题的能力,促进认知的灵活性。

学习方法的掌握教育教会学生学习方法,使他们具备终身学习的能力,持续提高认知水平。

三、教育对情感能力的影响情绪识别与管理教育帮助学生识别和理解自己的情绪,学会有效管理情绪,提高情感智商。

自我意识与自尊教育有助于学生认识自我,建立自尊和自信,形成健康的人格。

社交能力的培养教育培养学生的人际交往能力,学会尊重与合作,增强社会适应能力。

四、教育对身体健康的影响健康生活方式的倡导教育应倡导健康的生活方式,包括合理的饮食、适当的运动和良好的作息。

体育教育的价值体育教育在促进学生身体健康方面具有不可替代的作用,应受到足够的重视。

心理健康的维护教育应关注学生的心理健康,提供心理辅导和支持,帮助学生应对压力和挑战。

五、教育对职业发展的影响职业规划与指导教育应帮助学生了解职业规划的重要性,提供职业指导和咨询服务。

职业技能的培养教育通过专业教育和实习,培养学生的职业技能和实践能力。

就业竞争力的提升通过教育和培训,提高学生的就业竞争力,为未来的职业发展打下坚实的基础。

六、教育对社会发展的影响社会文明的传承与创新教育是社会文明传承和创新的重要途径,培养具有社会责任感和创新精神的人才。

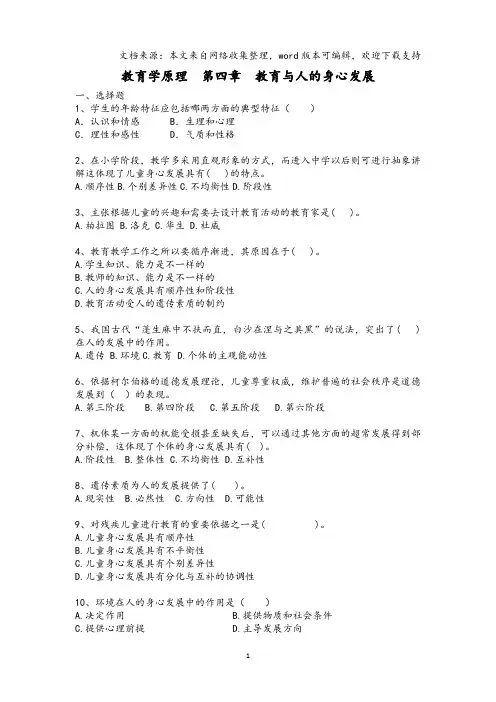

教育学原理第四章教育与人的身心发展一、选择题1、学生的年龄特征应包括哪两方面的典型特征()A.认识和情感 B.生理和心理C.理性和感性 D.气质和性格2、在小学阶段,教学多采用直观形象的方式,而进入中学以后则可进行抽象讲解这体现了儿童身心发展具有( )的特点。

A.顺序性B.个别差异性C.不均衡性D.阶段性3、主张根据儿童的兴趣和需要去设计教育活动的教育家是( )。

A.柏拉图B.洛克C.华生D.杜威4、教育教学工作之所以要循序渐进,其原因在于( )。

A.学生知识、能力是不一样的B.教师的知识、能力是不一样的C.人的身心发展具有顺序性和阶段性D.教育活动受人的遗传素质的制约5、我国古代“蓬生麻中不扶而直,白沙在涅与之具黑”的说法,突出了( )在人的发展中的作用。

A.遗传B.环境C.教育D.个体的主观能动性6、依据柯尔伯格的道德发展理论,儿童尊重权威,维护普遍的社会秩序是道德发展到()的表现。

A.第三阶段B.第四阶段C.第五阶段D.第六阶段7、机体某一方面的机能受损甚至缺失后,可以通过其他方面的超常发展得到部分补偿,这体现了个体的身心发展具有( )。

A.阶段性B.整体性C.不均衡性D.互补性8、遗传素质为人的发展提供了( )。

A.现实性B.必然性C.方向性D.可能性9、对残疾儿童进行教育的重要依据之一是( )。

A.儿童身心发展具有顺序性B.儿童身心发展具有不平衡性C.儿童身心发展具有个别差异性D.儿童身心发展具有分化与互补的协调性10、环境在人的身心发展中的作用是()A.决定作用B.提供物质和社会条件C.提供心理前提D.主导发展方向11、对人的身心发展来说,学校教育是一种()环境。

A.宏观B.间接C.一般D.特殊12、青少年身心发展的()决定着教育工作应该因材施教A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不均衡性13、强调人的身心发展的动因是人自身的内在需要,身心的发展是人的潜能的完善这种理论是( )A.内发论B.外铄论C.成熟论D.多因素相互作用论14、学校教育对个体发展的作用是()A.决定作用B.主导作用C.提供了多种可能D.促进作用15、在影响人身心发展的诸因素中()起着决定性作用。

教育与人的发展教育是人类社会发展的重要组成部份,对于个体的发展和社会的进步起着至关重要的作用。

本文将从教育对人的认知、情感、社交和职业发展等方面进行详细阐述。

一、教育对人的认知发展的影响1. 提高知识水平:教育为个体提供了获取知识的途径,通过学习各种学科知识,个体能够拓宽视野,提高自己的认知水平。

2. 培养思维能力:教育注重培养个体的思维能力,通过学习科学的思维方法和逻辑推理,个体能够提高自己的分析、判断和解决问题的能力。

3. 培养创新意识:教育鼓励个体独立思量和创新,通过培养创新意识,个体能够在面对新问题时能够主动寻觅解决方案。

二、教育对人的情感发展的影响1. 培养情感智慧:教育注重培养个体的情感智慧,通过教育,个体能够更好地理解和掌握自己的情感,培养自己的情绪管理能力。

2. 培养人际关系能力:教育提供了丰富的社交机会,通过与他人的交往,个体能够培养自己的人际关系能力,学会与他人合作和沟通。

3. 培养公民意识:教育注重培养个体的公民意识,通过学习社会科学知识和价值观,个体能够更好地理解社会规则和道德准则,成为有责任感的公民。

三、教育对人的社交发展的影响1. 培养合作精神:教育注重培养个体的合作精神,通过集体活动和团队合作,个体能够学会与他人合作,共同完成任务。

2. 培养社交技巧:教育提供了社交的机会和平台,通过与他人的交往,个体能够学会社交技巧,提高自己的社交能力。

3. 培养文化认同感:教育注重培养个体的文化认同感,通过学习和传承文化,个体能够更好地理解和尊重不同文化,增强社会凝结力。

四、教育对人的职业发展的影响1. 提供职业技能:教育为个体提供了获取职业技能的机会,通过学习专业知识和技能,个体能够提高自己的职业素质和竞争力。

2. 增强就业能力:教育注重培养个体的就业能力,通过提供职业指导和实践机会,个体能够更好地适应职场环境,提高自己的就业能力。

3. 促进职业成长:教育注重培养个体的职业发展意识,通过培养个体的职业规划和发展能力,个体能够在职业生涯中实现自我成长和发展。

第四章教育与人的身心发展第一节个体身心发展的一般规律一、个体身心发展的含义任何个体都具有两面性,都是自然性和社会性的统一。

1、自然性:人是一种不同于其他动物的有机整体;2、社会性:在现实性上,体现了不同的社会关系的总和。

身心两方面的构成:“身”,是指人的自然的、有机体的构成,包括身体各部分的结构、功能以及整体的结构与功能。

“心”,指人的心理的全部构成。

含人的认识能力、情感因素、意志品质、需要与动机以及个性结构等。

个体身心发展指作为复杂整体的个人在从生命开始到什么结束的全部人生中,不断发生的身心两方面的变化过程。

二、人的身心发展的特殊性:1、人的机体的自然性与动物不同:强项:神经系统、语言、会劳动的双手弱项:不象一些动物的器官那样高度特化化,如猫的眼睛、狗的鼻子生长期长:人在发展方面具有独特的生理基础和巨大的潜在的可能性。

2、人的发展具有社会性,教育与个体社会化的进程基本一致由此,可加强学校与社会现实的联系。

3、人在自身的发展过程中具有能动性。

自我设计,自我选择。

“人能够具有‘自我’的观念,这使人无限地提升到地球上一切有生命的存在物之上,因此,他是一个人”。

三、个体身心发展的动因1、内发论:强调人的身心发展是由自身的需要决定的,身心发展的顺序也是内人的生理机制决定的。

孟子,万物毕备于心,人的心中自有浩然之气:柏拉图,认为“观念”是老先天地存在于人的灵魂之中的。

18世纪以来,内发论者更强调人的发展及其顺序是由人的某些方面的内在因素推动和决定的,如奥地利的弗洛伊德的性本能(libido)。

内发论者强调人的内在因素具有不可替代的作用,忽略外在因素对人的影响,忽略了环境,人的能力性、教育等的作用,其贡献在于引导人们在认识人的内在力量,研究人的内部需要和内在的发展机制。

2、外铄论:人的发展主要依靠外在的力量,如环境的压力,刺激和要求,他人的影响和学校教育。

中国的荀子性恶论,另外英国的洛克、美国的华生都特有同样的观点,看重教育的价值,对教育的作用物乐观的态度,关注的重点是学习,外铄论者的片面性也是显而易见的,走向了另外一个极端。

第四章教育与人的身心发展习题一、单项选择题:1.在一个人的发展过和中,有的方面在较低的年龄就达到较高的水平,有的方面则要到较高的年龄才能达到成熟的水平。

这反映了人的身心发展具有(D )A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不平衡性2.人的身体发展是按着“从头部向下肢”和“从身体的中心向边缘部位”进行的,儿童的思维是由形象思维发展到抽象思维,记忆是从机械记忆发展到意义记忆等。

这反映了人的身心发展具有( A )A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不平衡性3.童年期学生的思维持点具有较大的具体性和形象性,抽象思维能力还比较弱,情感特征是不稳定且形于外。

而少年期的学生,抽象思维能力己有很大的发展,对情感的体验开始向深与细的方向发展,但很脆弱。

到了青年初期,以抽象思维为主,情感比较丰富细腻、深刻而稳定,理智感在情感生活中占主要地位。

这反映了人的身心发展具有( B )A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不平衡性4.有的儿童身心某方面在较早的年龄就己发展到较高的水平,有的则要到较晚的年龄才能出现某些特征。

这反映了人的身心发展具有( C )A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不平衡性5.在教育工作中,必须遵循由具体到抽象、由浅入深、由简到繁、由低级到高级,遵循量力性原则,循序渐进地促进儿童身心的发展。

这反映了教育要适应人身心发展的( A )。

A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不平衡性6.在教育工作中,应恰当把握儿童语言、思维、人格发展的关键期,在学生身心某个方面发展最为迅速的关键期施以相应的教育,积极促进儿童身心发展。

这反映了教育要适应人身心发展的(D )。

A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不平衡性7.在教育工作中,要善于发现和研究学生个体的不同特点,做好因材施教工作。

这反映了教育要适应人身心发展的( C)。

A.顺序性B.阶段性C.差异性D.不平衡'应8.在教育工作中,必须从教育对象的实际出发,对不同年龄阶段的学生,提出不同的任务,在教育的内容和方法上所有所不同。

教育与人的发展一、身心发展的含义:作为复杂整体的个体在生命开始到生命结束的全部人生过程中,不断发生变化的过程,特别是个体向积极方向变化过程,包括两个方面生理发展(机体正常发育和体质增强)和心理发展(认知和意向)。

生理发展和心理发展是紧密相连的,生理发展是心理发展物质基础,心理发展也影响生理发展。

二.身心发展特点:(一)人的发展特点:1、未完成性:儿童发展的未成熟性、未完成性,蕴含着人发展的不确定性、可选择性、开放性和可塑性,潜在着巨大的生命活力和发展可能性。

人的未完成性及其蕴含的发展潜能,充分说明人的需要教育性和人的可教育性。

2、能动性:人在发展过程中会表现出人所特有的能动性,这种能动性具体表现在人的能动、自主、自觉、和自我塑造等方面。

这是人生长发展与自然界发展变化及动物生长发展最重要的不同,也是人的教育与人改造自然的实践活动及动物训练等活动之间最根本的区别。

它为教育提供了合理的人性假设,为教育活动指明了努力的方向,也为教育活动提供了基本依据。

(二)人身心发展的规律性:1、顺序性指人的身心发展是一个由低级到高级,由简单到复杂、由量变到质变的连续不断的发展过程。

身心发展在整体上具有一定顺序,个别过程和特点出现也具有一定顺序,儿童从出生到成人,身心都按一定的顺序发展,代表理论有:皮亚杰的“发生认识论”、科尔伯格的“道德认知发展论”。

教育的要求:人的发展的顺序性是客观的,不以人的意志为转移,教育工作要遵循顺序性,循序渐进地促进人的发展,不可“揠苗助长、陵节而施”,否则就会收不到应有的效果,甚至还会损害学生身心发展。

(早期教育不是越早越好)2、阶段性个体在不同的年龄阶段表现出身心发展不同的总体特征及主要矛盾,面临着不同发展任务。

在一定的年龄阶段,生理和心理两个方面会出某些一般的、典型的、本质的特征,即年龄特征。

前后相邻的阶段是有规律的更替,不同年龄阶段之间是相互关联的,上一阶段影响下一阶段发展方向的选择,所以,人生的每一阶段对于人的发展来说,不仅具有本阶段意义,而且还具有人生全程性意义。

第四章教育与人的发展(一)人的身心发展特点及其对教育的制约1.人的身心发展的主要特点:顺序性、阶段性、不平衡性、差异性①人的身心发展特点对教育的制约;②顺序性决定了教育活动必须序渐进地进行:③阶段性决定了对不同年龄阶段的儿童应采取不同的内容和方法:④不平衡性决定教育活动要善于根据个体身心发展的最佳期(关键期)给予合适的教育;⑤差异性决定了要因材施教。

(二)人的身心发展的主要影响因素1.关于影响人的身心发展因素的主要观点:(1)单因素论与多因素论:①单因素论有遗传决定论、环境决定论和教育万能论等;②二因素论是指生物因素和社会因素;③三因素论是凯洛夫在《教育学》中所持的观点,包括遗传、环境和教育三方面;④四因素论是遗传、环境、教育和主观心理;⑤五因素论则是在四因素论基础上加上反馈因素。

(2)内发论与外铄论:①持内发论的多是性善论者、遗传决定论者和成熟论者,如卢梭和格赛尔(同卵双生子爬梯试验);②持外铄论的代表人物有华生、荀子和洛克等:(3)内因与外因交互作用论:关注两者的相互作用与转化以及各自在人的发展中的作用。

2.遗传素质及其在人的身心发展中的作用:①遗传素质及其在人的身心发展中的作用是个体发展的生物学前提,为人的发展提供了可能性;②具有可塑性;③其发展过程制约着年青一代的身心发展特点;④其差异性对人的身心发展有一定的影响:遗传决定论(或先天决定论、血统论)代表人物是英国人类学家高尔顿等:3.环境及其在人的身心发展中的作用:环境因素是指那些对人的发展产生影响的外郎世界,包括自然世界和社会世界两个相互联系的部分环境决定论代表人物是华生;(三)学校教育在人的身心发展中的作用1.个体个性化与个体社会化:①个体个性化是指个体在社会活动中形成独特性、自主性和创造性的过程,教育对个体个性化的作用主要表现在促进个体主体意识、个体特征的发展和个体价值的实现三方面;②个体社会化是指人接受社会文化的过程即由自然人、生物人成为社会人的过程;教育对个体社会化的作用体现在促进个体的观念社会化、智力和能力的社会化及职业和身份的社会化三方面。