第三章 (09级)微生物学

- 格式:pptx

- 大小:437.10 KB

- 文档页数:67

《建筑环境学》课程教学大纲一、课程的基本情况课程中文名称:建筑环境学课程英文名称:Built Environment课程代码:0811010课程类别:专业基础课课程性质:必修课总学时:36 讲课学时:34 实验学时: 2 课程学分:2分授课对象:建筑环境与设备工程专业的本科生前导课程:工程热力学,流体力学,传热学二、教学目的本课程是建筑环境与设备工程专业的一门主干专业基础课。

课程目的在于使学生了解和掌握:人和生产过程需要的室内物理环境;各种外部和内部的因素如何影响建筑环境;改变或控制建筑环境的基本方法及原理。

同时通过本课程的学习,为今后学习各门专业课程以及研究生课程打下理论基础。

另外,由于这是一门非常前沿的课程,因此在课程中除了采用了国内外公认的成熟的定论以外,还大量介绍了国内外最新的有关研究成果。

通过本课程的学习,使学生正确掌握有关建筑物理环境的基本概念,掌握构建、分析、评价建筑环境的基本理论与方法,了解建筑环境学科研究的最新发展动态。

三、教学基本要求第一章绪论基本要求:1.了解建筑环境学在人类生产、生活以及可持续发展中的地位和作用。

2.了解建筑环境学的主要研究内容及研究方法。

重点与难点:本章重点是了解建筑环境学的主要研究内容及研究方法。

本章无难点。

复习要点:1建筑环境学的概念,面临的两个急待解决的问题。

2建筑环境学研究的主要内容。

第二章建筑外环境基本要求:1.了解太阳与地球运动的基本规律。

熟悉室外气候的基本特性。

2.掌握太阳辐射的规律(包括太阳常数与太阳辐射的电磁波谱、大气层对太阳辐射的吸收、臭氧层与太阳辐射的关系影响、日照的作用与效果)。

3.了解室外气候(温湿度的年和日变动,风、雨、雪等)。

4.了解城市微气候的特点。

5.掌握我国气候分区的方法与各气候区的特点。

重点与难点:本章重点是太阳辐射的规律与我国气候分区。

本章无难点。

复习要点:1太阳辐射:大气层对太阳辐射的吸收,日照的作用。

2室外气候:1)室外气温的定义,变化规律,有效天空温度。

武威卫生学校说课教案一、教材分析(一)教材的地位和作用本教材《微生物检验技术》是有人民卫生出版社出版,郭积燕主编,包括医学微生物学和微生物学检验两部分内容,是医学检验专业的专业课之一。

医学微生物主要介绍微生物的基本理论知识,微生物检验技术主要介绍各种微生物的形态特征、生化反应及检验方法等知识。

为临床微生物学检验打好理论基础。

(二)本节内容教材的地位和作用在抗菌药物的使用过程中,细菌的抗菌药的敏感性反生变化。

近年来由于抗菌药物的广泛和大量使用,造成耐药菌株数不断增加,耐药范围不断扩大,导致抗菌药治疗效果下降,耐药菌株引起的内源性感染和医院感染也日益增多。

因此,必须加强细菌对抗菌药物的检测。

从而及时准确地监测细菌对药物的敏感性和耐药性改变。

所以学习药敏试验的意义在于:指导临床医师选择最佳抗菌药物进行治疗。

在一定区域内耐药性变迁的微生物流行病学调查,以宏观耐药性、院内感染的反生发展。

(三)教学目标1.知识目标1)明确药物敏感试验的重要性。

2)掌握药敏试验的概念和药敏试验常用的方法。

2.能力目标通过学习,为实践学习和临床时间打好理论基础。

3德育目标培养学生严谨的工作态度。

二、学情分析本教材的授课对象是我校09级检验检验班学生,他们有以下特点:经过第一年的学习他们掌握了与微生物检验技术有关的基本知识。

有一定的分析解决问题的能力。

同时,他们有较强的表现欲,具有一定的基础知识和自主学习的能力。

三、教法设计根据本节课的教学内容及所确定的教学目标,我是所采用的教学方法有1.讲授法由于本章教学内容的理论性较强。

因此,讲授法教学是最为常用的教学方法。

让学生经过教师的讲授和自己的学习。

进而理解和掌握药敏试验的基本理论知识。

2.多媒体演示教学法就是利用多媒体演示,通过让学生观察临床常见微生物对常用抗生素的耐药率,观看有关药敏试验相关视频,让学生对药敏试验及其意义有更直观的理解。

四、学法指导根据教学内容、学生的特点和教学方法采取以下学习方法:1.自主探究法五、教学过程1.导入新课:提问:细菌的变异性?2.讲授新课:实验原理(3分钟),实验材料的选择(4分钟),操作方法(8分钟),如何判断结果(2分钟),影响因素(5分钟),质量控制(5)。

考试题型(填空题、选择题、判断题、简答题、论述题),加工部分占60%。

第一章绪论1.食品储藏加工的目的和类型食品加工的目的延长食品的储存时间、增加多样性、提供健康所需的营养素、为制造商提供利润。

按照食品保藏的原理可将现有的食品保藏方法可分为下述四类:1)维持食品最低生命活动的保藏方法2)抑制变质因素的活动达到食品保藏目的的方法3)运用发酵原理的食品保藏方法4)利用无菌原理的保藏方法干藏、冷冻保藏、辐照保藏是食品储藏的主要方法。

第二章脱水干制1、水分活度的概念,以及与微生物、酶活力、各化学反应的关系。

水分活度:食品蒸汽压与该温度下纯水饱和蒸汽压之比。

(1)水分活度与微生物的关系1)水分活度与微生物的发育通常细菌生长发育的最低水分活度为0.90,酵母菌为0.88,真菌为0.80,霉菌能够忍受更低的水分活度,是干制品中常见的腐败菌。

(需要水活度:细菌>酵母>霉菌)为了控制微生物的生长,延长干制品的储藏期,必须将干制品的水分活度降到0.60以下。

2)水分活度与微生物的耐热性降低水分活度可以有效抑制微生物的生长,但也使微生物的耐热性增强。

水分活度在0.2-0.4之间,微生物的耐热性最高。

因此,降低水分活度可以有效地抑制微生物的生长,但使其耐热性增强。

食品的干制虽是加热的过程,但并不能代替杀菌。

3)水分活度与细菌芽孢的形成和毒素的产生芽孢的形成需要比营养细胞发育更高的水分活度;中毒菌的毒素产生量一般随水分活度的减少而降低。

低的水分活度可以抑制细菌芽孢的形成和中毒菌毒素的产生。

一般地,食品原料在干制前没有产生毒素,则干制后不会有毒素产生;干制前已产生毒素,则脱水食品仍可能导致食物中毒。

(2)水分活度与酶活性的关系酶反应速度随Aw的提高而增大,通常在Aw为0.75-0.95的范围内酶活性达到最大。

水分活度影响酶促反应主要通过以下途径:水作为运动介质促进扩散作用;稳定酶的结构和构象;水是水解反应的底物;破坏极性基团的氢键;从反应复合物中释放产物。

微生物的分离、纯化、培养与初步生化鉴定09级生命科学与技术基地班摘要此次实验主要是对微生物进行分离,纯化,培养与初步生化鉴定。

通过实验了解培养基的配制及干湿灭菌的原理、方法。

用简单单细胞挑取法和平板分离法分离纯化微生物,对其进行形态特征的观察并掌握平板菌落计数法的原理和方法。

了解不同微生物对各种有机大分子的水解能力,不同微生物有不同的酶系统,掌握大分子实验在微生物鉴别中的作用,掌握糖发酵、IMVIC的原理、方法和在肠道细菌鉴定中的作用。

关键词培养基灭菌分离与纯化鉴定IMVIC前言培养基是人工配制的适合微生物生长繁殖或积累代谢产物的营养物质,用以培养、分离、鉴定、保存各种微生物或积累代谢产物。

不同微生物选用不同培养基,不同种类的培养基中,一般应含有水分、碳源、氮源、无机盐、生长因子等。

干热灭菌是利用高温使微生物细胞内的蛋白质凝固变性而达到灭菌的目的。

微生物在自然界中呈混杂状态存在,要获得所需菌种,必须从中进行分离。

分离纯化方法很多,基本原理相似,即将待分离样品进行一定的稀释,并使微生物的细胞(或孢子)尽量以分散状态存在,然后使其长成一个个纯种单菌落,常用方法有简单单细胞挑取法,平板分离法。

微生物在固体培养基上生长形成的单个菌落,通常是由一个细胞繁殖而成的集合体。

因此可通过挑取单菌落而获得一种纯培养。

获取单个菌落的方法可通过稀释涂布平板或平板划线等技术完成。

接种的关键是要严格的进行无菌操作。

微生物的培养特征是指微生物在固体培养基、半固体和液体培养基中生长后所表现的群体形态特征。

不同的微生物具有不同的培养特征,固体培养基又分为平板和斜面两种。

不同来源的样品接种于平板培养基上,在适宜温度下培养,1-2d内会形成菌落。

每一种细菌所形成的菌落有它自己的特点,如菌落的大小,表面干燥或湿润、隆起或扁平、粗糙或光滑,边缘整齐或不整齐,菌落透明或半透明或不透明,颜色以及质地疏松或紧密等。

可通过平板培养来检测不同的材料中微生物的数量和类型。

医学微生物学第二版第一章:微生物的基础知识和分类微生物是生物学研究中重要而广泛的领域之一。

本章将介绍微生物的基础知识和分类,为后续章节的学习奠定基础。

1.1 微生物的定义微生物是一类无法看见肉眼的微小生物体,包括细菌、真菌、病毒等。

它们在自然界中广泛存在,并对人类和环境有着重要的影响。

1.2 微生物的分类根据细胞结构、生理特征和遗传关系等方面的差异,微生物可以被分为不同的类别。

常见的分类包括细菌学、真菌学和病毒学。

1.2.1 细菌细菌是一类单细胞的原核生物,其形态和结构各异。

细菌可以根据氧气需求、生长温度和酸碱度等特征进行分类。

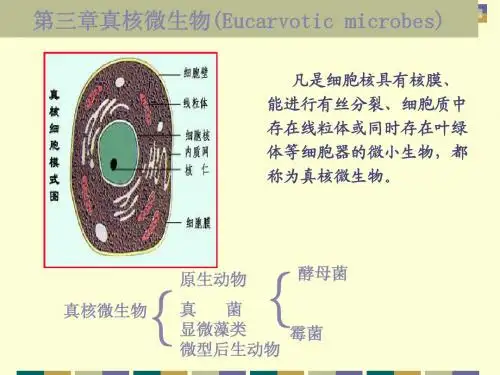

1.2.2 真菌真菌是一类多细胞或单细胞的真核生物,常见的有酵母菌和霉菌。

真菌具有细胞壁和真核细胞等特点。

1.2.3 病毒病毒是一类非细胞结构的微生物体,只能在宿主细胞中繁殖。

病毒分为DNA病毒和RNA病毒两大类。

第二章:微生物的形态和结构了解微生物的形态和结构是研究微生物学的基础。

本章将重点介绍细菌和真菌的形态及其相关结构。

2.1 细菌的形态和结构细菌的形态多样,包括球菌、杆菌和弯曲菌等。

细菌具有细胞壁、外膜、胞浆和核酸等重要结构。

2.2 细菌的细胞壁细菌的细胞壁是细菌细胞的外层结构,它具有保护细菌、维持形态和稳定细菌内环境的重要作用。

2.3 细菌的胞质内结构细菌的胞质内含有细胞质、核糖体和质粒等结构。

细菌的基因组主要存在于核糖体中,而质粒则是一类可以独立复制和传递的DNA分子。

2.4 真菌的形态和结构真菌的形态多样,包括酵母菌和霉菌。

真菌细胞由细胞壁、质膜、细胞质和真核等结构组成。

2.5 真菌的细胞壁真菌的细胞壁主要由纤维素、壳聚糖和蛋白质等组成,具有保护和支持真菌细胞的作用。

第三章:微生物的生长和繁殖微生物的生长和繁殖是微生物学研究的关键内容。

本章将讨论微生物的生长和繁殖机制,并介绍相关的实验方法和测定技术。

3.1 微生物的生长曲线微生物的生长通常遵循生长曲线,包括潜伏期、指数期和平稳期等阶段。

微生物学一、什么是微生物1.微生物〔Microorganism, microbe〕——是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称〔一般<0.1mm〕2.微生物学(Microbiology)——是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造,生理代谢,生态分布和分类进货等生命活动及其应用的一门学科。

四、微生物的三个特征μm(微米)级:光学显微镜下可见〔细胞〕小(个体微小)nm(纳米)级:电子显微镜下可见〔细胞器,病毒〕单细胞简(构造简单) 简单多细胞非细胞〔分子生物〕原核类:细菌〔真细菌,古生菌〕、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体等。

低(进化地位低) 真核类:真菌〔酵母菌,霉菌、蕈菌〕,原生动物、显微藻类非细胞类:病毒、亚病毒〔类病毒、拟病毒、肮病毒〕五、微生物的五大共性1.体积小,面积大体积表面积比面值2.吸收多,转化快3.生长旺,繁殖快4.适应强,易变异5.分布广,种类多2〕微生物的种类繁多①物种多样性②生理代谢类型的多样性③代谢产物的多样性④遗传基因的多样性⑤生态类型的多样性第一章原核生物形态、构造和功能原核微生物(prokaryotes)微生物可分类三大类真核微生物(eukaryotic microorganism)非细胞微生物(acellular microoganism)真细菌(eubacteria)原核生物古生菌(archaea)原核生物——指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区(nuclear region)的裸露DNA的原始单细胞生物。

我们分成六种类型来介绍:细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体第一节细菌细菌(bacteria)——一类细胞细短〔直径约0.5μm,长度约0.5~5μm〕,结构简单,胞壁坚韧,多以二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物。

(一) 形态和染色球菌(coccus):单球、双球、四联球、链球、葡萄球1) 细菌形态杆菌(bacillus):短杆、棒杆、梭状、梭杆、分枝状弧菌(vibrio):半环螺旋菌(spirilla) 螺菌(spirillum):2—6环螺旋体(spirpcjete):6环以上2) 细菌的大小是μm级的〔微米〕,典型细菌、大肠杆菌〔E.coli〕:2μm 长×0.5μm宽3) 细菌染色法活菌:美蓝或TTC〔氯化三苯基四氮唑〕简单染色法正染色革兰氏染色死菌鉴别染色法抗酸性染色芽孢染色负染色姖姆萨〔Giemsa〕染色其中革兰染色法〔Grang stain〕最为重要,是由丹麦医生C.Gram于1884年发明,菌经革兰氏染色后可区分为两大类:革兰氏阳性〔Gram positive, G+〕,成紫色;革兰氏阴性〔Gram negative, G-〕,成红色。